产业集群辨识及变迁研究

——基于安徽省投入产出表数据

2013-12-19方文超马怀礼

方文超,马怀礼

1.安徽大学经济学院,安徽合肥,230011;2.奥斯陆大学经济系,挪威奥斯陆,0815

Porter首次提出产业集群概念,迅速吸引了各领域人员的兴趣。产业集群通常被定义为在特定区域内相互联系的、在地理位置上集中的企业和与之相互关联的机构的集合。集群通常还包含资金提供者、教育机构和各级政府,这些实体因相互之间的外部性及彼此之间的互补性相连,地理位置接近[1]。越来越多的发达国家和发展中国家使用产业集群政策来促进经济发展,产业集群已被看成一种使企业和政府能够整合资源,齐心协力提高经济竞争力的一种机制[2]。

观察表明,产业集群影响集群内企业的创新能力,并提高群内企业劳动生产力增长的潜力[3]。本地知识流动、企业间的合作和企业网络化对建立产业集群创新能力的重要性日益受到重视。产业集群是一个地区动态系统的一部分,而在这个动态系统内每个组成部分都对地区经济的效率和繁荣发挥着重要的作用。国内和国际间的产业集群竞争将推动区域经济的发展和更长期增长的潜力。区域或空间结构竞争优势的基础是以驱动产业为核心的产业集群,如能辨识出区域空间中具有竞争优势的驱动产业,并找出以其为核心所形成的竞争优势产业集群,则可通过适当的政策投入,培育区域经济竞争优势。

1 产业集群分析

1.1 产业集群分析

产业集群分析方法被看作是基于系统论分析创新和决策方法的一种。事实上,经合组织的研究表明,产业集群可以被认为是一个缩小的“国家创新系统”(NIS),在这个缩小的“国家创新系统”(NIS)内,各种基本系统元素相互激发生成国民经济所需的各种特定种类的创新。简单来说,产业集群是一个“迷你型”的创新系统。产业集群的性质和作用还为政府提供了一个开发、应用和管理集群政策的有用框架。产业集群政策可以使政府从直接的干预转变为各种政策工具的间接诱导,推动企业网络化,诱导产业集群的形成。有研究认为,产业集群揭示了企业间相互依存的关系、集体选择的责任和政府为生产竞争创造了条件。

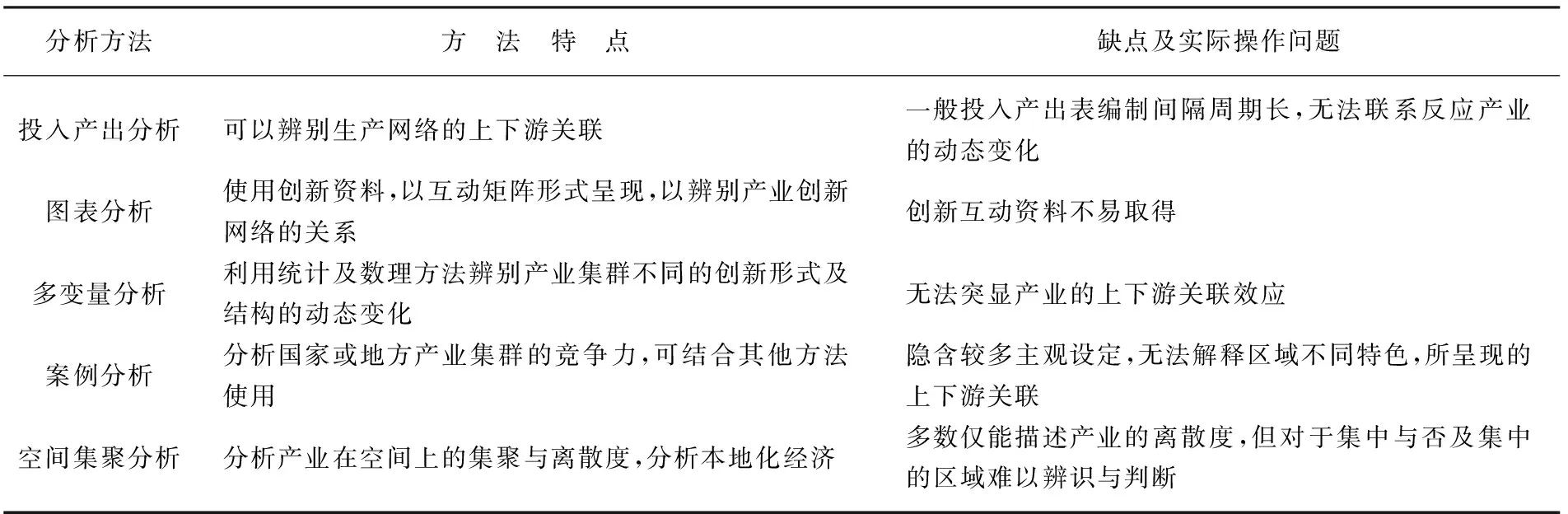

集群分析方法至今仍没有固定的模式,主要是因为分析结果会因为产业集群的定义、分析维度、层次及研究范围的不同而不同。与其说要选择一个绝对正确的产业集群分析方法,不如说要找出适当的研究路径。产业集群分析方法提供了一种与传统产业政策分析不同的研究方法,行业分析着重水平关系和竞争的相互依赖性,而集群分析则着重集群内厂商之间协同、依赖的垂直关系[4-5]。集群分析大致可分为国家(宏观)、产业(中观)及厂商(微观)三个层次。目前,大部分研究主要采取中观层次分析,方法主要有五大类。即:(1)投入产出分析;(2)图表分析;(3)多变量分析;(4)案例分析;(5)空间集聚分析。表1是对五种集群分析方法的特点、缺点及实际操作问题所作的探讨。

表1 集群分析方法比较

本文在实证方法上将采用“投入产出分析”与“多变量分析”相结合的方式来判定安徽省驱动产业集群。以下,对投入产出分析法作进一步说明。

投入产出分析最初是由里昂惕夫提出,主要研究每一种(或每一部门)产业和相关产业之间的相互关系,即投入与产出关系。通过投入产出分析,可以分析了解该地区各产业之间的关系。投入产出分析主要理论依据是经济的相互依赖性[6]。在投入产出模型中,一个产业的生产对其他产业有双重影响,即后向关联效应与前向关联效应。一般会选择具有较大前向或后向关联效应的产业,即依影响力系数及感应度系数大的产业作为驱动产业。理论界依据影响力系数及感应度系数的大小,将全部产业划分为四类。

(1)第Ⅰ象限产业。影响力系数及感应度系数均大于1,表示产业前、后向关联度均较高。该类型产业不仅可以带动其他产业发展,也是其他产业发展不可缺少的关键性产业。

(2)第Ⅱ象限产业。影响力系数小于1,但感应度系数大于1,表示产业后向关联程度低,而前向关联程度高。该类型产业易跟随其他产业发展,大多为其他产业发展不可或缺的产业。

(3)第Ⅲ象限产业。影响力系数及感应度系数均小于1,表示产业前、后向关联程度均较低。该类型产业不易带动其他产业发展,也不易受其他产业发展影响。

(4)第Ⅳ象限产业。影响力系数大于1,但感应度系数小于1,表示产业后向关联程度高,而前向关联程度低。该类型产业易带动其他产业发展,但不易受其他产业发展影响。

一般地,驱动产业具有后向关联效应与前向关联效应大,影响力系数及感应度系数高的特征,即位于产业关联象限图中第Ⅰ象限的产业。

1.2 安徽省驱动产业集群辨识

首先,利用《安徽省2007年42部门投入产出表》计算42个产业部门影响力系数和感应度系数,经整理并选取第Ⅰ象限产业如下表2。

本文采用“投入产出分析”与“多变量分析”相结合的方式辨识安徽省驱动产业集群,兼顾产业上下游关系与动态变化。以下对第I象限关键产业作进一步“多变量分析”。在具体变量指标选取中,国内外学者作了大量研究,主要依据产业集群、国家竞争优势以及驱动产业理论,最后归纳出“出口”、“生产力”以及“竞争力”等三维度8个变量指标。本文为研究方便,采用“生产力”维度中“规模以上企业工业增加值”变量指标对第I象限产业作进一步分析,分析结果如表2。

本文为研究方便,“多变量分析”采用“生产力”维度中“规模以上企业工业增加值”变量指标。即采取“第Ⅰ象限产业”,同时兼具2007年“行业规模以上企业工业增加值累计平均数”大于200亿元两个标准。最终选取农林牧渔业、煤炭开采和洗选业、金属冶炼及压延加工业、批发和零售贸易业为安徽省驱动产业,以其为核心所形成的产业集群,即为安徽省具有竞争优势的驱动产业集群。

2 安徽省驱动产业集群变迁

产业集群空间集中程度的测度方法,常见的有区位商值、空间基尼系数、EG指数、赫希曼-赫芬代尔系数、信息熵系数和胡弗系数等。笔者将运用区位商值来判断安徽省驱动产业集群的空间结构变迁,以期进一步分析安徽省驱动产业集群发展特征及变动趋势。

区位商值是指一个地区某产业部门的就业人数(增加值、产值)在该地区就业人数(增加值、产值)中所占的比重与全国该部门就业人数(增加值、产值)在全国总就业人数(增加值、产值)中所占的比率,表明产业在地理空间的相对集中程度[7]。区位商值可

表2 安徽省第Ⅰ象限产业及行业规模企业工业增加值 (单位:万元)

资料来源:安徽省统计年鉴(2008-2011),利用MATLAB软件计算并整理。 注:因资料可得性,舍弃2008年数据;因统计年鉴52部门分类投入产出表42部门分类不一致,部分数据经过加总合并获得。例如,金属冶炼及压延加工业数据由黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业加总获得,通用、专用设备制造业数据由通用设备制造业和专用设备制造业加总获得;食品制造及烟草加工业数据由烟草制品业和食品制造业加总获得。

作为判读产业是否为区域基础产业的依据,区位商值若大于1,则可认为该产业为区域基础产业,尤其是,De Propris和DTI认为产业区位商值若大于1.25,则可认为产业为区域关键产业;反之,区位商值若小于1,则表示该产业非区域基础产业[8]。

本文在计算安徽省驱动产业区位商值时,依数据可得性,采用“规模以上企业工业增加值”指标。经整理,计算结果如表3。

表3 安徽省驱动产业区位商值

资料来源:安徽省统计年鉴(2003-2011);-表示数据不可得;*表示数据不适用。

表3中,2002年至2010年期间,安徽省农林牧渔业区位商值有下降趋势,但总体较高(大于1.25),且其产业关联度强,说明农林牧渔业仍是安徽省关键产业,是区域经济发展的重要基础,但总体而言,农林牧渔业产业集群有弱化趋势。这与安徽省虽是农业大省,但缺少农业龙头企业,农产品附加值开发程度低的基本省情是一致的。煤炭开采与洗选业的区位商值较高且保持上升趋势(大于2),说明其为安徽省关键产业,且存在明显集聚经济优势,这也与安徽省是煤矿资源大省的省情是一致的。金属冶炼与延压加工业区位商值总体呈稳步上升趋势,说明产业集聚经济明显,呈集群化发展趋势。批发和零售贸易业区位商值小于1,且呈走低趋势;说明产业集聚经济不明显,且有弱化趋势,这与安徽省第三产业长期较弱的省情也是一致的。

3 结论与政策建议

本文在辨识、研究安徽省驱动产业集群时综合运用了投入产出分析与多变量分析方法,具体变量指标为“影响力系数、感应度系数、规模以上企业工业增加值、区位商值、厂商数量比”等。选取农林牧渔业、煤炭开采和洗选业、金属冶炼及压延加工业、批发和零售贸易业为安徽省驱动产业,以其为核心所形成的产业集群,即为安徽省具有竞争优势的驱动产业集群。

区域竞争优势的基础是以驱动产业为核心的产业集群。以驱动产业为核心,促进驱动产业集群的形成、发展和升级是提升安徽省区域竞争力的重要途径。安徽省应通过适当的政策投入,培育支柱产业,促进驱动产业集群经济发展,引导集群结构的调整,形成具有竞争优势的驱动产业集群。为此,本文给出如下建议。

(1)提高区域经济发展潜力,创设区域投资的有利条件。安徽省各级政府应考虑各地区的自然资源禀赋条件、资源环境承载能力、经济发展水平和区位优势等因素,提高区域经济发展潜力,创设区域投资的有利条件,同时定位各自的发展目标,确定优先发展的产业,避免区域之间同质化竞争,创造具有竞争力的区域经济[9]。

(2)因地制宜,促进区域竞争性产业发展。充分利用区域特性,发展区域差异化,推动产业的合理空间布局,刺激并促进区域竞争性产业的形成、发展和提升。同时,注重提升安徽省整体产业竞争力,各区域围绕竞争性产业合理布局,减少区域内竞争与冲突。

(3)促进驱动产业集群升级,创建区域创新系统。各级政府应依据各地区产业发展现状、产业竞争力和创新能力,持续推动区域竞争性产业集聚,并最终形成驱动产业集群[10];同时,应积极促进区域内驱动区域产业集群升级,着力提高创新研发能力,加强产学研合作,培育区域产业集群升级所需的创新系统与环境。

参考文献:

[1]波特.国家竞争优势[M].李明轩,邱如美,译.北京:华夏出版社,2002:3-6

[2]Douglas,Zhihua Zeng.Building Engines for Growth and Competitiveness in China:Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters[M].The World Bank,Washington,D.C,2010:5-9

[3]孙元媛,胡汉辉.产业集群升级中主导企业的作用[J].中国科技论坛,2010(2):82-87

[4]孙慧,李小双,李苑.产业集群识别方法综合使用及其实证分析[J].科技进步与对策,2011,28(21):60-63

[5]李广志,李同升,孙文文,等.产业集群的识别与选择分析:基于陕西省产业集群的研究[J].人文地理,2007(6):57-61

[6]魏峰.基于投入产出表的安徽省主导产业集群的识别与评价[J].安徽农业大学学报:社会科学版,2011,20(3):57-62

[7]梁东,汪朝阳.产业集群定量测度方法轨迹分析[J].科技进步与对策,2006(12):64-66

[8]Anderson G.Industry clustering for economic development[J].Economic Development Review,Spring94,1994,12(2):34-38

[9]王贵权.安徽省“十二五”时期工业主导产业的选择研究[D].合肥:安徽大学经济学院,2012:42-44

[10]陈建军,崔春梅,陈菁菁.集聚经济、空间连续性与企业区位选择[J].管理世界,2011(6):63-75