高等学校课堂教学质量影响要素的STEP结构及实证研究

2013-12-19李坚飞

李坚飞,沈 炀

(1.湖南商学院工商管理学院,湖南长沙410205;2.湖南商学院北津学院,湖南长沙410023)

一、文献综述

随着我国高等教育招生规模的逐步扩大,高等教育大众化趋势日益明显,教学资源短缺以及教学质量难以保障成为了我国当前高等教育发展中急需解决的瓶颈。如何提升高等教育教学质量成为了当前我国各大高等学校广泛关注的核心与焦点。2010年7月颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》就明确提出了“全面提高高等教育质量”和“提高人才培养质量”的建设要求。

目前,国内外学者对高等教育课堂教学质量要素以及评价体系的探讨众说纷纭,没有一个较为统一的标准与评价方法,其在理论体系、要素结构以及评价思想与方法上都处在一个发展过程。R.W.Taylor(1931)首先提出了教育评价的基本概念,认为“教育评价就是衡量实际活动达到教育目标的程度,测验是它的手段,一并提出评价的原则和方法”,将教育(质量/绩效)视为一个以教育目标为核心的教育思想与教育计划的执行过程。B.S.Bloom(1956)、D.L.Stufflebeam(1966)、L.J.Cronbach(1983)等学者分别从各自的视角对教育绩效与评价进行了深入研究,提出了相应的评价体系,其中也包括了教育评价的内容构成和影响要素,如D.L.Stufflebeam(1966) 年提出了CIPP模型,将教育质量的影响要素分为了四个方面(背景、投入、过程、成果);Egong Guba和Y.S.Lincoln(1980)认为教育是基于心理建构的评价者与评价对象之间的双边互动,教育评价应注重评价对象的重要作用和在互动过程中的改进。以泰勒为核心的教育评价理论为教育质量理论研究提供了研究导图,该理论更多关注评价理论与相应模式的建立与改进,注重的是教育目标设定与执行的匹配程度的研究,对教育评价内容框架和质量要素结构的研究相对较少。

20世纪70年代后期开始,随着教育理论研究的不断深化,国外学者开始将教育质量理论研究的视角从教育目标匹配转移到了教育质量体系当中。Centra(1979)认为教师教学质量的评价更多应该侧重于教学组织、师生交流和教学能力三个维度的评价;Chickering(1987)认为教学质量主要反映在师生交流、学生协作、主动学习、及时反馈等7个方面;Marsh(1987) 提出教师教学质量评价问卷的SEED量表,量表将教学质量评价指标划分为学习价值感、教学热情、组织/清晰性;群体互动、人际和谐、知识宽度、考试/评分、作业/阅读材料、功课量/难度等九个维度共32项指标;随后,其研究又将教学质量评价进一步精简划分为教学技能、师生关系、结构、组织、作业量五个评价维度;Kolitch(1999)提出教学质量包含课程组织、行为管理、学生成绩评定和师生关系这四个评价维度,以这四个维度作为评价指标;Carla Rampichini(2004)认为教学质量受到学生对课程的兴趣特点和期望等价值态度有关;2000年韦恩州立大学结合学校教学质量实际,在SEED的量表的基础上进行了融合,制定了教学质量评价的SET量表。随后的国外研究主要是在参照March提出的SEED量表和韦恩州立大学的SET量表的基础上修订建立的。

随着教学质量评价的发展,国内学者在不断修订完善质量评价指标体系的同时,开始研究较为复杂的数学模型或网络技术,将其应用到具体的教学质量的评价中。在教学质量评价要素方面,申卫星(2004)基于服务质量理论,运用主成分分析法提取出高等学校整体教学质量属性的五个维度;王嘉毅,王利(2005)对高等教育课堂教学质量的生成模式和影响因素进行了系统的分析;万薇(2006)从质量管理理论研究的角度,将质量管理体系ISO9000引入到高等教学管理当中,建立了高等学校教学质量管理体系;张博、杨蕾等人(2009)构建了教师因素、教学管理因素、学生因素、社会因素四个维度的教学质量评价指标体系,并采用德尔菲法与层次分析法(AHP)对高校教师教学质量影响因素进行了实证分析。在教学质量评价技术与方法方面,陈立君(2004)、张震(2006)运用模糊数学、数据挖掘等理论与工具,构建了高等教育质量的AHP扩展模型,对教育质量的评价进行了初步探索;白雪(2007)、张慧萍、陈志泊(2008) 等人基于信息管理运用UML和Rational Rose建模技术从外部环境、静态结构和动态行为三个方面构建教学质量评估管理信息系统,对教学质量评价体系进行了改进与完善;孙毅、盛海英(2008)将KDD(知识挖掘)理论与方法引入教学质量评价系统中,对影响教学质量的指标项数据进行量化处理;章玲、周德群和汤建影(2009)基于DEMATEL的方法对教师课堂教学质量影响要素进行了实证分析;李洪伟、韩沚清(2011)、马天瑜(2012)、哈斯巴根(2013)、林天飞(2013)分别运用层次分析、因子分析、结构方程模型、控制论等方法从教师评价视角对高校课堂教学质量结构进行了实证研究。同时,我国高等学校课堂教学质量评价工作在过去几十年间取得了很好的成效,保证了高校课堂的教学质量以及教师教学工作的不断改进和提高,促进了我国高等教育健康、有序的发展,但是在评价过程中,仍存在着诸如评价体系不合理、评价理论相对滞后、评价改进乏力等不足之处。当前我国大多数高等学校都建立了教学质量评价体系,但各高校的评价框架与指标内容基本上是大同小异,主要是通过对教师在课堂教学过程中的教学方法、教学态度、教学效果、教学内容、总体印象等方面进行评价与考核。如清华大学是列出11项指标进行评价,北京师范大学根据28项指标来进行评价,浙江大学按照9个指标进行教师教学质量评价。

纵观国内外现有高等学校教学质量的研究文献与实践经验,更多的研究目光与视角侧重于对评价对象和评价方法的研究,对评价主体的价值作用的研究较少,尤其是在评价主体的自我能力认知与学习价值感的要素评价方面的研究甚是缺乏。教学质量是贯穿整个教学活动的主要体现,它是教师、学生以及教学过程中各个相关因素互相联系,发生作用,所呈现的结果。学生既是教育培养对象,又是教育直接接触者,其自身的价值认知从某种程度上制约着教师的服务绩效和教学质量的呈现。本文结合高等教育的特点,概括出了基于教学目标与资源约束条件下高等教育课堂教学质量STEP影响要素结构,将以学生学习能力认知和价值感知为核心的学生能力要素引入高等学校教学质量的评价当中,在运用因子分析与结构方程对高等院校课堂教学质量的影响维度结构进行了数理分析与实证检验。

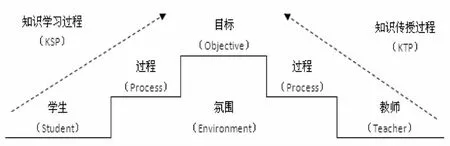

二、高等教育课堂教学质量影响要素的STEP结构

高校教师教学质量是一个复杂的多维度因素的概念,仅从某一方面对教师教学质量进行评价是不全面的。教学是教师将知识、技能传授给学生的过程。教学质量是在教学目标以及资源等条件的约束下,教师将知识、技能有效传授给学生的过程效率,这种过程效率主要体现在教学目标与资源的设置合理性程度、教学主体教师的传授能力强弱、学生知识获取能力强弱以及知识技能传授过程能力等四个方面。教学目标与资源条件是指学校对人才培养、课程设置等方面的目标设置和为实现目标而配置的教学资源条件。在很大程度上,教学目标与资源条件要素制约着高等教育课堂教学质量。高校的教学目标在短期内是相对稳定的,因此本文研究的高校教师课堂教学质量是在稳定的教学目标约束下开展的,即假设在同一所高校同一专业的课程教学中,教学目标设置对教学质量的影响是固定的,而不是波动的,假设教学目标要素为一固定不变的常量(图1)。

(一)学生能力要素(Student)

图1 高校教师课堂教学质量 “STEP”影响要素结构模型

学生是教育的主体,是课堂教学“消费”的主体,自然也就是课堂教学质量的评判者。从服务质量理论来看,教学“服务”质量的高低往往与作为“消费”主体的学生能力有着密切的关联。March(1987)、Carla Rampichini(1997) 等人都认为教学质量的首要影响要素不在于教师能力,而在于学生的自身学习价值感的认知与课程的期望态度上,这是学生融入课堂教学过程的前提。学生能力在现实中往往表现在三个方面,第一是学生进行课堂知识学习前的所具备的课程相关知识基础;第二是学生所具备的学习天赋、能力;第三是学生对课程知识的偏爱程度或兴趣表现。课前有知识储备的学生对知识更易掌握,学习天赋或能力强的学生更易融入理解知识,对课程兴趣浓厚的学生往往对课程知识更易融入,自然课程教学质量目标往往就更易达成。

(二)教师能力要素(Teacher)

教师是课程教学的知识传递的主体,是教学质量的实施者与评价客体,教师能力直接决定了学生在知识学习过程中的质量感知。教师能力往往体现在以下两个方面:第一是教师对课程知识理解程度,这个程度一般反映在教师对课程知识深度与知识宽度的理解与掌握上;第二是教师对课程知识的表达能力,其又包括教师在课程教学过程中对知识的概括与表述能力上。专业知识扎实、功底深厚且表达能力强的高校教师往往能将学生带入一个全新的知识海洋,尽情遨游,进而提高学生对课程知识的掌握,达成对教学质量和学习目标的满足。

(三)教学氛围要素(Environment)

教学氛围是在教师传递专业知识过程中与教学环境融合而形成的一种互动气氛或课堂状态。其一般应该包括两个层面:课堂教学的“硬件”环境条件和课堂教学的“软件”互动氛围。学生是否在一个良好的、和谐的课堂教学环境下进行知识的学习,直接关系到学生的学习效率与知识获取;教师是否能为学生创造一个公平、互动的学习氛围,也直接关系到了学生对知识的学习效率。教学氛围不是单方面的,仅有“硬件”或仅有“软件”,是不可能使高校教师的课堂教学质量得到提高的,其是一种环境与过程融合的产物。

(四)教学过程要素 (Process)

教师在教学过程中,必须使得学生对基础知识进行深入学习,扎实掌握,这是教学要求的根本。课堂教学是一个体验过程,教师在课堂教学过程中实现其对学生的知识有效传递。这个过程一般包括几个方面:第一是教师的知识传递过程(KTP),即教师将其所理解的知识体系通过恰当的表达方式和有效的传授方式(如PPT、案例、游戏等) 传递给学生的过程;第二是学生的知识学习过程(KSP),即学生将其能力、知识储备融入到知识理解与学习的过程。

综上所述,学生能力、教师能力、教学氛围与教学过程共同构成了高校教师课堂教学质量的影响结构。其中,学生能力与教师能力要素是课堂教学的基础输入;教学氛围与过程是课堂教学质量的基础条件与过程互动的反映;学生知识感知是课堂教学质量的最后输出。学生、教师、氛围与过程这三个要素支撑着课堂教学质量,它们相互关联而非无关独立,任何一方的短缺都将导致高校教师课堂教学质量的降低。

三、高等院校课堂教学质量的要素结构测量与实证

(一)指标选取与数据收集

1.指标选取与问卷设计

在前文高校教师课堂教学质量的要素结构分析的基础上,广泛参阅了国内外相关文献资料,征询了10多位老中青教师和相关专家对高校课堂教学质量的认识与理解,并在学生中开展了测量指标的开放式征集调查,开放式征集主题主要集中在“你认为课堂教学质量影响因素有哪些?这些因素具有哪些特征?你认为当前课堂教学质量存在哪些问题?”“你认为学生对教师教学质量的评价指标维度应该包含哪些方面?应该从哪些具体细节来加强指标建设(请写出具体的评价指标)?”共向学生发放了100份访谈问卷,征集了400余条信息与建议。

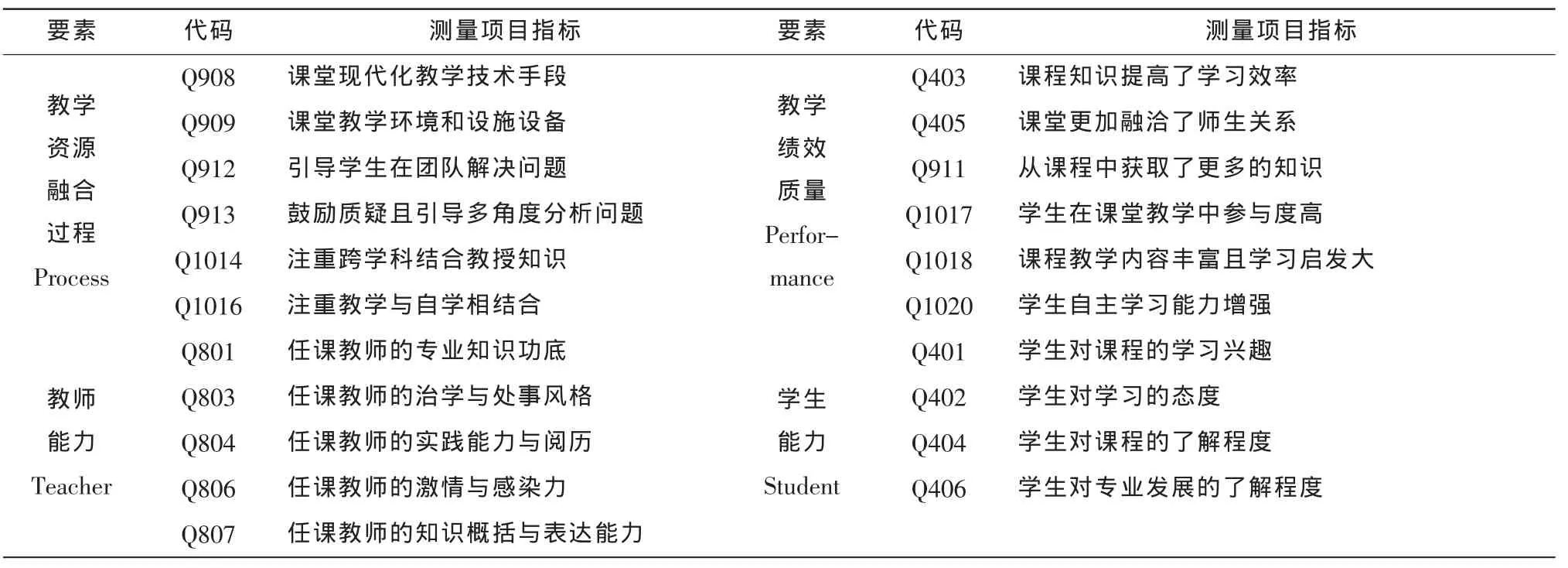

本文在参照所征集的教师、学生以及相关专家的意见,结合相关文献资料,归纳并设计了36项高校教师课堂教学质量的测量指标。为了体现研究的规范性和科学性,我们对所设计的36项测量指标进行了先导测试和探索性因子分析,辅之对量表的信效度进行了分析,最后确定了21个信效度良好的指标用来测量、反映高校教师的课堂教学质量的要素结构,其中4个指标用来测量学生能力维度(S维度),5个指标用来测量教师能力要素维度(T维度),6个指标用来测量教学氛围与过程维度(E&P维度),6个指标用来测量教学绩效/质量维度(P维度)。

表1 高等院校课堂教学质量要素结构测量指标 (变量)体系

2.抽样设计与数据收集

本次调查的对象主要分为高校教师与全日制本科在校大学生两类。调查主要采取了随机抽样的方式,通过网络访问、拦截访问等方式进行数据抽样。按照估计参数总量确立研究样本量为200以上的要求,此次向湖南省内四所高等院校教师及学生共发放问卷500份,其中学生400份,教师100份,整体回收有效问卷487份,有效回收率达到了89.6%。

(二)模型计算与检验

本文运用spss18.0对基础数据进行处理与分析,并采用因子分析、结构方程模型(SEM)对高等院校课堂教学质量的要素结构及其之间的关联性进行了测量与实证检验。

1.测量的信效度检验

为了了解与高校课堂教学质量的各影响因素,本文对课堂教学质量的要素结构测量指标数据进行因子分析,运用SPSS18.0对19个测量指标进行了KMO和Bartlett检验(见表2)。经过主成分抽取和斜交旋转,KMO值为0.853,大于0.6,说明了21个测量指标的样本数据具有较好的信度和可靠性,能较充分地反映测量指标数据间的基本特征。从测量指标的效度结构来看,斜交旋转抽取的四个主因子累计方差解释量达到63.642%,且整体与各项主因子的克朗巴哈α系数均在0.7以上,说明该测量指标体系具有较好可信度与较好的结构效度,符合研究的设计要求。

表2 高等院校课堂教学质量要素结构测量指标体系的信度分析

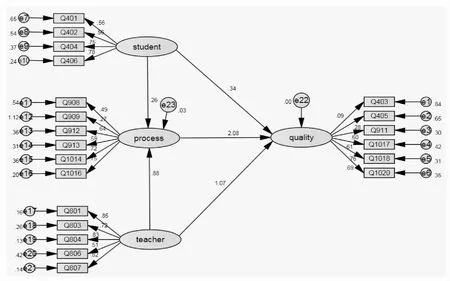

2.结构方程模型假设检验

在因子分析的基础上,本文运用AMOS18.0工具以及结构方程模型,对前文所建构的高校课堂教学质量的STEP要素结构进行整体拟合优度分析,并对学生、教师能力、氛围与过程对教学质量之间的关联性进行了实证检验,得到的结构方程全模型及路径系数如图2。

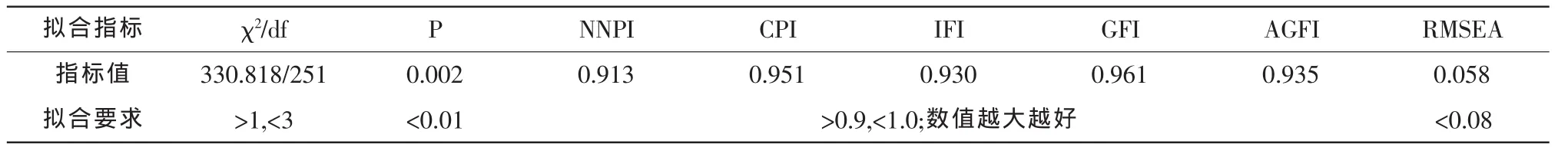

为了判断结构方程模型的合理性及观测指标选取的科学性,本文选择了卡方自由度比等8项指标对模型与指标变量协方差之间拟合程度进行检验。从表3可以看出,本模型中χ2/df=1.318,在区间(1,3)范围内,表示适配度良好,接受结构模型与观测数据契 合 度 。RMSEA 为 0.058〈0.08,NNFI、CFI、IFI、GFI、AGFI等均在0.9以上,均符合模型拟合要求。综上所述,可以认为本模型的拟合度良好,这说明预先构建的教学质量结构要素的假设模型从整体上看是基本有效的,能够较好地支持所提出的主要观点和理论预期。

图2 结构方程模型及路径系数 (Fig2 SEM&Path coefficient)

表3 结构方程模型的拟合指数

(三)模型分析结果

1.结构模型的影响路径系数分析

通过结构方程模型的数理计算和检验,得出了高等院校课堂教学质量与学生能力、教师能力以及教学资源融合过程四个因素之间的路径系数(图2)。

学生能力、教师能力对教学资源融合过程的影响路径系数分别为0.26和0.88,且在0.05水平上呈现显著正相关关系。这说明学生对知识的认知态度与对课堂的预先期望决定了其融入课堂教学的主动性和行为绩效;同时,教师对知识的驾驭能力与对课堂教学的态度期望决定了其教学过程的融入程度和行为绩效。

教学资源融合过程、学生能力、教师能力对课堂教学质量的影响路径系数分别为2.08、0.34和1.07。其中,教学资源融合过程对课堂教学质量的影响路径系数在0.05检验水平上表现出了较强的正相关关系,具有较强的直接影响效应;而学生能力、教师能力两个因素对课堂教学质量则没有表现出显著直接影响关系。这说明课堂教学是一个典型的教学资源融合过程,是学生能力、教学能力以及教学环境设施以及氛围形成的融合,但依靠教师或学生是无法保证高水平的教学质量。

学生能力与教师能力是高校课堂教学的客体与主体,是高校课堂教学质量的重要组成部分,对教学质量的高低起着关键的制约作用,两者之间是一个典型的交互过程,而高校课堂为两者契合与匹配提供了平台,如何没有良好的契合与匹配,是难以满足教学质量的要求。

2.测量模型路径系数分析

测量模型路径系数来反映了各个观测指标及变量对潜在变量的解释程度与能力水平。图2的测量模型路径系数可以为下一步制定科学合理的高校课堂教学质量指标提供参考与建议。

从学生能力要素的观测变量路径系数来看,“学生对课程的学习兴趣”、“学生对学习的态度”、“学生对课程的了解程度”以及“学生对专业发展的了解程度”四个指标的路径系数分别为0.56、0.56、0.75和0.78,且在0.05水平上显著,这说明四个指标能较好地解释学生学习能力这一潜变量。

从教师能力要素的观测变量路径系数来看,“任课教师的专业知识功底”、“任课教师的治学与处事风格”、“任课教师的实践能力与阅历”、“任课教师的激情与感染力”和“任课教师的知识概括与表达能力”等五个指标的路径系数分别为0.85、0.72、0.83、0.51和0.82,且在0.05水平上显著,这说明五个指标能较好地解释教师授课能力这一潜变量。同时也说明了任课教师的基础能力(非性格方面)是考核任课教师授课能力的关键。

从教学资源融合过程要素的观测变量路径系数来看,“课堂现代化教学技术手段”、“课堂教学环境和设施设备”、“引导学生在团队解决问题”、“鼓励质疑且引导多角度分析问题”、“注重跨学科结合教授知识”和“注重教学与自学相结合”等六个指标的路径系数分别为0.49、0.27、0.64、0.59、0.72和0.75,其中除了前两个指标影响不显著,其他指标均表现显著。这说明教学资源融合过程中,课堂基础设施设备以及现代化教学手段是课堂教学的保证要素,而课堂良好知识传授氛围的形成是高等院校教学的关键,是教学质量的激励因素。

从教学绩效/质量要素的观测变量路径系数来看,“课程知识提高了学习效率”、“课堂更加融洽了师生关系”、“从课程中获取了更多的知识”、“学生在课堂教学中参与度高”、“课程教学内容丰富且学习启发大”和“学生自主学习能力增强”等六个指标的路径系数分别为0.09、0.28、0.60、0.61、0.76和0.69,其中除了前两个指标影响不显著,其他指标均表现显著。目前学生认为课程是知识的殿堂,通过课堂教学掌握知识、智慧与能力是其评价教学质量高低的标准,而对学习效率、融洽的师生关系的认知则相对较低。

四、结束语

本文探索性地提出了高等院校课堂教学质量的STEP要素结构,构建了基于STEP影响要素结构对教学绩效/质量的结构方程模型,对各结构要素之间的关系以及观测变量间的影响路径系数进行了数理分析与实证检验,得出了相应的结论,本文认为高等院校课堂教学是一个教师与学生行为交互的过程,也是教学资源融合的过程,高等院校课堂教学质量的提升应在关注学生能力、教师能力的基础上,更多关注如何实现教学资源融合的过程管理与控制。但高等院校课堂教学质量是一个复杂系统,测量模型在指标选取、抽样设计、模型构建等方面都存在着很大改进空间,希望在今后的研究中加以改进与完善。

[1] R.W.Tayler.Changing concepts of educational evaluation[J].Journal ofEducation Research,1986,10(1):1-113.

[2]B.S.Bloom等著,邱渊等译.教育评价[M].上海:华东师范大学出版社,1987:137-138.

[3]D.L.Stufflebeam.Adepthstudyoftheevaluationrequirement[J].TheoryIntoPractice,1966,(5):121-133.

[4] L.J.Cronbach.Course Improvement through Evaluation[M].Boston:Kluwer-NijhoffPublishing,1983:101-115.

[5] 刘校梅.教育评价的演进[J].东岳论丛,2002,(3):137-138.

[6] J.A.Centra.Determining Faculty Effectiveness:Assessing Teaching,Research,and Service for Personnel Decisions and Improvement[M].Jossey-BassPublications,San Francisco,1979:136-148.

[7] Chickering,Damson Z F.Seven Principles for Good Practice inundergraduateEducation[J].AA-HEBulletin,1987,(39):3-7.

[8] H.W.Marsh.Students’evaluations of university teaching:research findings,methodological issues and directions for future research[J].International Journal of Educational Research,1987,(11):253-258.

[9] Kolitch.Elaine,Dean.Student ratings of instruction in USA:Hidden assumption and missing conceptions about good’s teaching[J].Studies in Higher Education,1999(24):27-29.

[10] Carla Rampichini,Leonardo Grilli,Alessandra Petrucci.Analysis of University Course Evaluations:from Descriptive Measures to Multilevel Models[J].Statistical Methods&Applications,2004(13):357-373.

[11] 肖远军.CIPP教育评价模式探析[J].教育科学,2003(3):42-43.

[12] 申卫星.高等学校教学质量评价指标体系研究[D].上海:东华大学企业管理,2004(8).

[13] 王嘉毅,王利.课堂教学质量的系统生成模式和因素分析[J].中国大学教学,2005(7):14-17.

[14] 万薇.基于ISO9000族标准的高校教学质量管理体系的构建与评价[D].山西:太原理工大学,2007.

[15] 张博,杨蕾等.高校教师教学质量影响因素实证分析[J].河北农业大学学报(农林教育版),2009(3):50-54.

[16] 陈立君.基于模糊规则的教学评价系统设计与实现[D].天津:天津师范大学,2004.

[17] 张震.基于数据挖掘技术的教学质量评价系统研究[D].安徽:合肥工业大学,2006.

[18] 白雪.高校教学质量评估数据的分析挖掘系统[D].山西:太原理工大学,2007.

[19] 张慧萍,陈志泊.基于UML和Rational Rose的教学质量评价系统的设计[J].农业网络信息,2006(5):100-103.

[20] 孙毅,盛海英.基于KDD的教学质量评价系统研究[J].浙江师范大学学报(自然科学版) [J].2005,28(1):110-113.

[21] 章玲,周德群,汤建影.基于DEMATEL方法的高等教育教学质量影响因素分析[J].南京航空航天大学学报(社会科学版),2009(3):49-52.

[22] 李洪伟,韩沚清.高校课堂教学质量的影响因素分析[J].科技信息,2011,18(3):439-440.

[23] 马天瑜.高校教师课堂教学绩效评价与指标建构[J].河北师范大学学报(教育科学版),2012,14(5):92-94.

[24] 哈斯巴根.教师评价视角下的高校课堂教学质量结构方程模型[J].高校教育管理,2013(3):1-5.

[25] 林天飞.基于控制论的高校教师课堂教学质量评价体系构建[J].山西高等学校社会科学学报,2013,25(2):80-83.