我国农业保险市场的发展策略研究

2013-12-17孙祥栋

孙祥栋

(北京师范大学 经济与资源管理研究院, 北京 100875)

农业保险是一种为保证农业生产得以持续进行,针对农户以及合作组织应用农业风险管理的技术分散手段(如灌溉、虫害防治等)仍然无法分散的风险,政府需要适当介入的一种农业风险规避和分摊的市场化机制。农业风险包括农业生产中的自然风险、技术风险、市场风险以及体制风险等。近年来,国家高度重视农业保险市场的发展,把发展农业保险看成是破解“三农”问题的有效途径之一。2007年的政府工作报告中指出,应“深化保险业改革,积极扩大农业保险范围,做好政策性农业保险试点工作”。2007年4月,中央财政支出10亿元资金在6个省份注第一批农业保险试点的6个省份分别为内蒙古、吉林、江苏、湖南、新疆、四川。资料来源:中国经济网http://www.ce.cn/。进行农业保险的试点工作。在保费金额构成中,中央和地方分别负担25%,其他部分由农户、企业以及地方财政共同承担,具体份额由各个省份根据实际情况自主确定。保险对象为五大种植品种,即棉花、玉米、水稻、大豆、小麦,各试点省份可以根据自身情况适当扩大农业保险对象。随后,农业保险的试点工作在全国范围内迅速展开,蓬勃发展。2012年10月《农业保险条例》发布,以期进一步规范农业保险活动,保护农业保险活动当事人的合法权益,促进农业保险事业健康发展。

一、问题的提出

农业保险的国际发展主要有三种策略:市场经营的农业保险、国家经营的农业保险、市场和国家共同经营的农业保险。世界银行(2010)在对全球82个国家的农业保险市场的研究指出,被调研中的54%的国家通过市场运营农业保险,仅有9%的国家完全依靠国家经营农业保险,在剩下的37%的国家中,政府与市场共同经营农业保险市场。需要特别说明的是,世界银行的上述分类并不是将各个国家的农业保险严格的归为三类中的特定一类,而仅仅是指出在不同国家农业保险发展的主要趋势(如美国同时存在着市场经营的农业保险业、市场和国家共同经营的农业保险业两种方式),且更为重要的一点在于,不管农业保险采取哪种发展模式,政府在提供诸如农业保险法律制度等公共产品方面都占有主导的地位。

国家经营农业保险是指国家垄断国内的农业保险业务,并且独自提供再保险服务。一个典型例子是印度的国家农业保险计划,印度的农业保险计划完全由印度的农业保险公司实施,超过保费收入的额外损失由联邦政府和地方政府按照50:50的比例共同承担。除印度外,加拿大、塞浦路斯、希腊、伊朗和菲律宾都是以国家为主体进行农业保险的经营。市场经营农业保险是指私人保险公司相互竞争以对农业风险承保,并且从国际商业性的再保险公司购买再保险。在这种模式中,私人保险公司独自承担农业生产投保者转嫁的农业风险,在欧洲、拉丁美洲和加勒比海地区,这是一种主要的农业风险分散机制。美国的私人农作物冰雹险是世界上最大的私人农业保险业务,在私人农作物冰雹险中,政府不提供任何补贴。值得注意的是,市场经营的农业保险业务主要针对的是农作物的单一风险(比如冰雹)。国家和市场共同经营的农业保险是指在政府的支持下,由私人部门提供农业保险。政府的支持主要包括保费补贴和再保险。该模式可以分为三种形式:第一种形式是政府制定规范的保费补贴标准,并提供再保险服务,私人部门实施相应的农业保险计划。第二种形式是私人农业保险公司竞争农业保险业务,而费率是由政府统一设计并监督实施的,私人农业保险公司在经营农保业务中必须满足一定的要求(比如对某一地区的农业生产者进行统保)才能获得政府的保费补贴。第三种形式是农业保险公司在选择农保计划的实施对象、保费的确定等方面有自主权,较少的受到政府的限制,政府的主要作用就是对农户或者农业保险公司提供保费的补贴。

已有研究对政府介入农业保险的发展策略提供了理论依据,政府介入农业保险的供给、监管的主要原因是农业存在着极大的系统风险(比如同时影响大量农业生产者的干旱或洪涝灾害)以及信息不对称,Miranda and Glauber研究指出,可以通过再保险安排来减少由系统风险所带来的农业生产风险。大范围的天气、自然变化极易导致巨灾风险,而巨灾风险很难依靠市场中的保险公司进行分散。同样,大范围的传染性疫病也会导致畜牧业的巨大损失。[注]Miranda, M. J., and J. W. Glauber. “Systemic Risk, Reinsurance, and the Failure of Crop Insurance Markets”, in American Journal of Agricultural Economics 1997.79 (1): 206-15.World Bank对印度的研究表明,一次大范围干旱所造成粮食作物的产量损失是预期损失的三倍多,其在中国三省(新疆,黑龙江,海南)的研究指出,一次百年一遇的自然灾害所造成的损失比预期的损失要高出至少2.5倍。[注]Word Bank. “India: National Agricultural Insurance Scheme: Market-Based Solutions for Better Risk Sharing”, Report 39353, South Asia Finance and Private Sector Unit, 2007b. Washington, DC.庹国柱认为“大多数农业灾害,一个风险单位有时要包括数县以致几省,要在空间上分散风险,必须在较大地域甚至全国建立这种保险制度,将农业保险作为政府的经济政策来推行。”[注]庹国柱:《我国农业保险试验的成就、矛盾及出路》,《金融研究》2003年第9期。道德风险是由于保险的存在,投保人放松了对风险发生的警惕,使风险更容易发生,而保险经营者很难发现。在农业保险的发展中,道德风险体现的更为突出,Horowitz and Lichtenberg,Babcock and Hennessy,Smith and Goodwin的研究指出,农业保险的推广降低了农药的使用量,使得虫灾更容易发生,且由于农业经营的分散性特点,农业保险公司很难分辨出农业生产的损失是由恶劣的自然条件还是由于放松警惕的农业生产管理所引起的。[注]Horowitz, J. K., and E. Lichtenberg. “Insurance, Moral Hazard, and Chemical Use in Agriculture” ,in American Journal of Agricultural Economics 1993.75 (4): 926-35.[注]Babcock, B. A., and D. A. Hennessy. “Input Demand under Yield and Revenue Insurance”, in American Journal of Agricultural Economics 1996.78 (May):416-27.[注]Goodwin, B. K., and V. H. Smith. “The Economics of Crop Insurance and Disaster Aid”,Washington, DC: AEI Press,1995.Roumasset主要应用了福利经济学的分析工具阐述了政府补贴对于农业保险发展的必要性,政府补贴可以扩大农产品的供给,在改变生产者福利的同时,显著的增加了农产品的消费者剩余,更为重要的是,在农产品需求曲线需求弹性较低的情况下,增加产量导致的社会福利增加完全被消费者所占有,从而指出了农业保险的消费具有正的外部性。[注]Roumasset J A, Rice and risk:Decision Making Among Low Income Farmers, North Holland,Amsterdam, 1976.刘京生从政治经济学的角度对农业保险的经济属性进行了界定,他指出农业保险具有保险的商品性和非商品性的二重属性。[注]刘京生:《论区域经济与区域保险》,《保险研究》2003年第6期。江日初提出“农业政策保险机构体系应独立于其他商业性保险机构体系之外,隶属于农业部。”[注]江日出:《土地流转呼唤农业政策保险》,《农村经济》2004年第1期。孙秀清的研究结论表明“农业保险具有政策性,客观上要求政府参与并在农业保险中起主导作用。”[注]孙秀清:《全面开放与我国区域保险协调发展》,《山东财政学院学报》2006年第4期。姜君涛针对我国所特有的农业体系,探索了适合发展我国农业保险的制度,并提出了相关建议,结论较有借鉴意义。[注]姜君涛:《浅析我国农业保险的现状及对策》,《山东社会科学》2011年第12期。

政府在农业保险市场中的作用表现在提供法律制度保障、保费补贴、以险养险政策、再保险、风险击穿后的政策补贴等方面。就我国现实情况来看,政府对农业保险发展的支持手段主要是保费的补贴。仅以保费补贴支持农业保险市场的发展不仅造成了财政负担,农业保险市场发展的可持续性也有待考证。笔者认为农业保险可持续发展的实现有赖于农业保险与农业增收这两者之间的良性互动,农业保险主要服务于农业生产,其弥补因自然风险所导致的农业减产的积极作用众所周知,但两者之间是否有长期关系也是同样重要的,直接影响到农业保险的发展策略。原因在于如果农业保险与农业增产存在一个良性的互动,那么就意味着农业保险对政府政策支持的依赖可以降低;如果两者之间不存在一个长期的互动关系,考虑到农业保险对缓解农业自然风险的重要作用,政府的积极介入就是极为必要的,但介入的方式不能只以保费补贴为主,而应该是保费补贴和制度建设并重。

二、当前我国农业保险发展策略的可持续性检验

2006年以后,我国的农业保险市场发展迅猛,且初具规模效应,并在经历高速发展后逐渐放缓。2007年到2010年保费收入分别增长562.5%、108.9%、21%和1.33%,同期保险赔款及给付也保持了相同的发展态势。2010年提供风险保障金额3943亿元,承保主要粮、油、棉作物6.8亿亩,约占全国播种面积的37%,多数粮食主产区承保覆盖率超过50%,有的实现“应保尽保”,农险及涉农保险赔款已成为农民灾后恢复生产和重建家园的重要资金来源。[注]数据来源于《中国保险年鉴2011》。此外,农业保险的保费收入已经可以弥补农业保险赔款与给付,并使农业保险公司有利可图。从即期效果来看,政府补贴在农业保险保费收入中占有较大的比例,有效的促进了农业保险市场的发展,农业保险发展呈现出覆盖面逐渐扩大、承保品种不断增加的趋势,较好的发挥了功能作用。根据上一节的分析,本节进一步考察农业保险和农业增收之间是否存在一种良性互动的关系,进而客观的评价当前我国农业保险的发展策略。

【假设】农业保险与农业增收之间存在着长期互动关系,[注]与之对应的一个假设是:农业保险与农业增收之间不存在长期互动关系。当前农业保险发展策略具有可持续性。

两者之间的长期关系具体表现为:一方面农业保险的发展促进了农业增产。政府提高保费补贴水平促进了农业保险市场的发展,农业保险市场的发展增强了持续农业生产投资的预期,稳定了农业产量的长期增长趋势。另一方面农业增产促进了农业保险的发展。农业增产以及同期粮价的平稳上涨[注]2012年粮食产量在实现“九连增”的同时,粮价实现了“九连涨”。调动了农民的生产积极性,有利于扩大农业生产投资,理性农户为了有效的规避生产风险,增强农业保险产品的需求,从而促进农业保险市场的持续繁荣。农业保险与农业增收之间呈现出一种“相互促进”的长期关系。

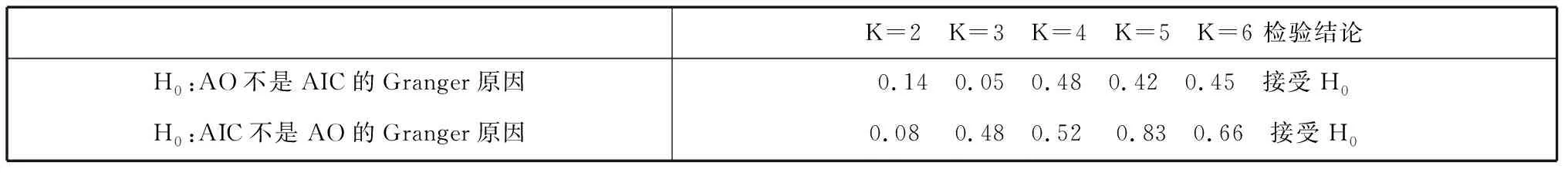

对该假设进行验证的思路是考察两者之间的Granger因果性,[注]Granger因果关系检验的是一个变量是否包括了预测另一个变量的有效信息。分别探讨农业保险发展是不是农业增收的原因、农业增收是不是有效促进了农业保险的发展这两个问题。本文选取农业保险赔款及给付来衡量农业保险的发展水平,变量记为AIC,用剔除价格的第一产业产值变化来反映农业增收情况,[注]所需要的原始数据均来自历年的《中国统计年鉴》、《中国保险年鉴》。变量记为AO。Granger因果关系结果如表1所示:

表1 滞后2—6期Granger因果关系检验结果

农业保险发展与农业增收的Granger因果关系检验结果表明,两者之间不存在假设中的长期互动关系,具体表现为:

【结论一】以农业保险赔款及给付衡量的农业保险发展水平不是农业增收的Granger原因。

一个可能的解释是:农业保险市场发展不能影响到农户的“预期”,从而不能进一步的促进农业生产性投资的增加,带动农业增收,农业保险对农业生产的作用主要体现在分散农业生产的当期风险,以平抑农业风险对农民收入的负面影响。

【结论二】:农业增收不是以农业保险赔款及给付衡量的农业保险发展水平的Granger原因。

一个可能的解释是:政府对农业保险发展的补贴较高,农户负担的保费较少,并由此产生了对政府补贴的路径依赖,这使得农业增收对农业保险市场发展的促进效果不明显。农业增收与农业保险之间的互动关系较弱,农业保险发展的“自生性”不强。

【结论三】:政府介入农业保险市场发展是十分必要的。

政府的保费补贴极大的促进了农业保险市场的发展,平抑了农业风险对农民收入的影响,但并未影响到农民增加农业生产性投资的预期,不能进一步的促进农业产出增长。同时,较高的补贴“挤出”了农户投资于农业保险的动力,造成了农业保险并不是在农业增收后农民投资方向的主要选择,发展的结果是农业保险和农业增收之间没有形成相互促进的“良性循环”。但是考虑到农业发展的基础地位以及农业保险对分散农业风险的重要作用,政府介入农业保险市场发展就显得十分必要。

三、农业保险的发展方向:农业生产风险金融管理策略

当前以保费补贴为主的、政府介入的农业保险发展策略并未促进农业保险和农业增收这两者的良性互动。为了更好的增强农业保险发展的可持续性,稳定农业增收趋势,政府应该在提供保费补贴的同时,增加相应的制度供给,培育农业保险和农业增收的互动关系。本节依据世界银行的农业生产风险金融管理策略[注]Word Bank .2010. “Government Support to Agriculture Insurance” Washington, DC: World Bank.,对我国政府介入农业保险的方式进行初步的研究,农业生产风险的金融管理策略需重点关注四个方面:基础设施建设、农村部门分类、农业风险融资和农业风险评估。

1、完善农业保险的基础设施建设。国际农业保险发展的成功案例表明,政府应该为农业保险市场的发展创造一个良好的经济与法律环境,使农业保险的市场主体(作为保险供给方的农业保险公司、作为农业保险需求方的农户)积极参与到农业保险市场中来。具体而言,政府的职责应包括以下几点:

第一、加强数据管理。国家统计部门应做好历史数据的准确搜集工作和对未来数据的合理预测,为农业保险的市场主体决策提供依据。

第二、完善制度支撑。在当前《农业保险条例》的基础上,继续细化完善农业保险相关的制度供给,确保农业保险发展的过程中制度先行。

第三、积极发挥作为最后再保险人的作用。政府可采取一系列的风险融资策略,比如收集储备资金、建立再保险公司、进行巨灾风险分散的国际化合作等方式。

第四、加强信息、教育和技术支持。信息、教育和技术支持有利于增强农户的风险管理意识,增加农业保险的有效需求,同时还能降低农业保险的经营成本,增加有效供给,解决我国农业保险“供给和需求双不足”的现象。

2、从宏观上对农业部门进行分类,可以把农业部门细化为传统农业部门、新兴农业部门、商品化农业部门这三个部门。传统农业部门中农户众多,其基本特点是在农业生产过程中较多的使用劳动力要素,较少的使用资本投入,如农业生产的机械化设备。且他们生产的目的主要是自用,收入水平较低。此外,在农业生产过程中,这部分农户很难获得银行信贷的支持,缺少进行生产投资的能力。由于上述的先决条件,商业化的农业保险商品对他们而言没有丝毫的吸引力。新兴农业部门主要包括农业生产中中等规模的农户。这部分农户种植一定比例的经济作物,在农业生产满足自给自足的基础上进行市场买卖活动,收入水平较传统部门中的农户高。农业生产过程中的投入要素虽然以劳动投入为主,但也进行一定水平的生产技术投资,比如杂交种子、肥料等。农业保险有助于这部分农户应对生产风险,化解市场风险,然而,较高的交易费用使得传统的农业保险安排失灵。为了减少交易成本,利用农村合作社以及农村金融机构的服务网络,提供指数化的农业保险产品(如基于降水量的农业保险产品)将会是有效的。商品化农业部门中的农户主要是专业化的农业生产单位,其生产的农产品是以交换为目的,生产过程中有较多的资本投入,收入水平要普遍高于传统农业部门和新兴农业部门中的农户,并且较容易的获得信贷支持以扩大生产规模。这为商业化农业保险制度的发展提供了基础。

应对不同的农业部门采取不同的农业保险发展策略,明确在不同农业部门中政府介入的力度。具体来说,应增强对传统农业部门的政策支持力度,稳定对新兴农业部门的政策支持水平,对商品化农业部门,应探讨可持续的商业化农业保险发展模式。

3、增强农业风险的融资能力,农业风险融资的便利与否是农业保险可持续发展的必要条件。政府在农业风险融资领域可以发挥以下几个重要作用:

第一、进行农业风险分级。对不同级别的农业风险采取不同的策略,当自然灾害损失最小时,农户风险自担,可采取必要的技术管理手段进行规避;当小的灾害事件发生时,农业风险的分散借助区域内的风险共担;大的或中等程度自然灾害发生时,需在政府适当介入的情况下依托商业保险以及再保险公司进行分散;巨灾发生时,需以政府的财政补贴为主体,并借助国际资金,保证社会福利的最大化。因此,在农业风险管理中,尤其是在面对中等程度以上的自然灾害时,政府的作用至关重要。

第二、农业保险新产品研发。基于私人赔付的传统保险理论应用于拥有众多规模小且分散的农户的农业保险市场是不可持续的。基于指数的农业保险产品将是传统农业保险产品的一个有效的替代品。基于指数的农业保险产品的赔付是以指数为标准,而不管个人的实际得失,其优点在于可以有效的减少传统保险市场中的道德风险、逆向选择,并能通过标准化的农业保险产品降低管理费用,其缺点表现为当灾害发生时,基于指数的保险产品可能无法弥补个人的损失。目前,一些发达国家(如加拿大、美国)已经发展了这种产品,少数发展中国家(如印度、墨西哥)也开始进行指数化农业保险的试点工作。基于指数的农业保险产品与政府部门统计技术、预测数据的准确性密切相关,如卫星图像技术提高了天气预测的准确性,可以更为便利的提供天气变化情况,进而降低基于天气指数的农业产品的运营成本。一些技术水平并不发达的国家可以采取更为简单的指数类农业保险产品,以蒙古为例,由于天气状况的复杂性以及网络技术的不发达,蒙古发展了一种基于牲畜死亡率的农业保险产品,当一个特定地区的牲畜死亡率超过一定阈值时,农业保险公司进行牲畜死亡的赔付。

第三、大力发展农业保险池。我国农业保险市场发育的不完全,现实生活中农业风险的多样性使得农业保费处于一个较高的水平,保费过高导致农业生产者无力购买农业保险产品,如果降低保费水平,则无法使农业保险供给厂商盈利,导致了国内农业保险市场的萎缩,尤其当巨灾风险发生时,灾害损失更为严重。农业保险池通过政府与国内以及国际再保险公司的配合,为农业风险的化解提供了足量的资金,使得农业保险市场得以持久的运行。农业保险池的作用包括:扩大了农业保险的覆盖面、当出现风险击穿时能为农户提供全额的赔付、较大程度上避免了巨灾损失、减轻了财政负担。2006年中国人民保险公司在浙江省和海南省分别推出了农业保险共保池计划,中国人民保险公司作为主承保人,取得了较好的效果。

第四、促进农业保险与农村信贷的结合。农村金融机构在农业风险管理中应该发挥重要作用,其在农村地区有着较为完善的服务分销网络,这使得农业金融机构有发展成为农业保险代理机构的潜质。对农村金融机构来说,代理农业保险的可变成本较低,扩展了金融服务范围,带来了较为稳定的收入流,符合多样化经营策略;对农业保险公司来说,由农村金融机构代理农业保险的分销业务可以降低交易成本、扩大农业保险市场规模等潜在收益;对农业生产者来说,由农村金融机构代理农业保险可以降低保费并能使他们享受到规范化的农业保险服务。

4、加强对农业风险的评估能力。农业风险的多样性以及准确的农业风险评估模型的缺失是农业保险发展不足的又一原因,巨灾风险模型对政策制定者评估农业生产风险提供了一种有效的工具,模型关注的重点是迅速发生的巨灾(比如地震、飓风、洪水等)所造成的损失,如何有效的将巨灾风险模型应用于普通风险(如干旱、洪涝)的评估将是政府研究工作的重点。当前,农业保险市场发展较好的印度研发了干旱风险评估模型,该模型将干旱的等级进行分类,使政策制定者更好的掌握干旱风险对不同农业部门的影响,并以此为依据制定“点对点”的干旱风险应对策略。此外,农业风险的精算厘定有利于明确农业保险产品供给的准确成本,保持农业保险市场发展的持续性。目前,在世界银行的帮助下,印度农业保险公司优化了保费定价方法,并发展了以气候指数为基础的农作物保险框架,降低了农业保险的赔付率,提高了农业保险的供给水平。

由于农业保险的风险评估模型和农业风险的精算厘定成本较高,商业化的保险公司无力独自承担,且从经济社会发展的角度来讲,农业保险的风险评估模型和农业风险的精算厘定均属于公共产品。因此,政府在这两个方面应该起到主导作用,增强全社会农业风险的评估能力。

综上所述,在介入农业保险发展的过程中,除了传统意义上的保费补贴,政府应明确相应的责任,积极为农业保险市场主体提供一系列的制度、技术和金融等方面的支持。通过优化供给,诱导需求,使农业保险与农业增收相互促进,保证农业保险市场的持续发展。