我国贸易开放对碳排放影响的区域比较研究

2013-12-17谷祖莎

谷祖莎

(山东大学(威海)商学院,山东 威海 264209)

一、引言

当今世界面临的最严峻挑战之一是气候变暖对人类生存环境的危害,而石油、煤、天然气等化石燃料燃烧产生的大量二氧化碳是导致全球气候变暖的主要原因。国际能源局(IEA)的数据显示,中国能源消耗所导致的二氧化碳排放量由1979 年的 14.31 亿吨跃升至 2009 年的 68.77亿吨,已超越美国成为全球第一大温室气体排放国。在碳排放量加速增长的同时,中国的对外贸易也飞速发展,进出口贸易额从1979年2801亿美元上升到2010年的29727.6亿美元,已成为世界的第二大贸易国。因此,人们自然地将贸易开放与中国的碳排放联系起来,认为贸易开放可能是中国碳(CO2)排放量持续增加的原因之一。

目前,国内基于分省的二氧化碳排放数据研究贸易开放对碳排放影响的文献比较有限,且由于中国实行的是非平衡的区域性贸易开放战略,所以中国各区域在探讨向经济低碳转型时,需要从实证上检验各区域的碳排放对贸易开放的依赖。本文利用中国1990-2010年的面板数据,对东中西部三大区域贸易开放对碳排放的影响进行比较研究,以期对各区域根据贸易开放程度制订不同的节能减排计划与低碳经济政策提供理论指导。

二、模型设定与数据说明

(一)模型设定

考虑到碳排放与经济增长之间的密切关系,研究贸易开放对碳排放的影响当然不能忽视经济增长对碳排放的作用,而环境库兹涅茨曲线(EKC)是一个有效的工具。所以,本文参考格罗斯曼和克鲁格(1993)文献中的EKC模型,建立如下贸易开放对碳排放影响的计量模型:

LnTCit=cit+α1LnYit+α2(LnYit)2+α3LnTRit+α4LnFDit+α5LnGRit+εit

(1)

其中,i表示省区截面单元,i=1,2…,29;t表示时间;TC表示二氧化碳排放总量。Y为人均GDP。TR、FD反映贸易开放程度,其中TR为对外贸易依存度,FD为外资依存度。GR为碳排放政策变量。为了消除异方差,对变量均做自然对数处理。

(二)数据说明

1.二氧化碳排放量估算。由于各省碳排放数据我国目前没有公开发布,必须通过化石能源的消费、转换活动进行估算。因此,本文通过各省区石油、煤、天然气三种能源的消费量,再根据三种能源各自的碳排放系数转化得到各省的碳排放量。本文碳排放系数采用《中国可持续发展能源暨碳排放情景分析》中给定的:石油碳排放系数为0.58吨碳/吨标煤、煤炭为0.75吨碳/吨标煤、天然气为0.44吨碳/吨标煤。

2.人均GDP。为保证可比性,本文以1990年为基期,通过GDP指数分别得到各省区1990-2010年的实际人均GDP。

3.地区贸易开放程度。考虑到外资企业的对外贸易额在我国大部分省区对外贸易总额中所占的比重超过50%,因此本文将贸易开放程度表示为外贸依存度和外资依存度两部分。外贸依存度即各地对外贸易额与GDP之比。外资依存度,用各地当年实际利用外商直接投资与GDP的比值来表示。

4.碳排放政策变量。考虑到污染治理项目完成投资额可以在很大程度上反映政府治理环境污染的程度,本文选取各省工业污染治理项目投资完成额与各省GDP的比值作为碳排放政策变量的替代变量。

本文所用基础数据来自于各地区《新中国60年统计资料汇编》、历年《中国统计年鉴》、历年《中国环境统计年鉴》及历年各省统计年鉴。

三、实证分析

(一)数据的描述性统计

表1对东中西部三大区域面板数据进行了描述性统计。在1990-2010年间,东部地区的人均GDP(以1990年不变价格计算)平均为9551.60元/人,远高于中西部地区。如果观察21年平均的二氧化碳排放水平,东部地区要高于中西部地区,东部地区在样本期间的最大值为90901.2万吨,而中西部地区的最大值为53565.3万吨、49125.1万吨。也就是说,较高的人均GDP具有较高的碳排放。其次,东部地区的外贸依存度与外资依存度都要远高于中西部地区,说明东部地区的贸易开放程度较高。不过东部地区碳排放政策变量的均值却小于中西部地区。

表1 东中西部三大区域面板数据的描述性统计[注]数据来源于各省《新中国60年统计资料汇编》,历年各省统计年鉴及历年《中国环境统计年鉴》。

(二)面板数据的单位根检验

为了避免伪回归问题,需要对东中西部三大区域面板数据进行单位根检验, 以便考察各变量的平稳性。本文采用两种方法,即LLC和Fisher- ADF进行单位根检验,前者假定各截面序列有相同的单位根过程,后者假定各截面序列具有不同的单位根过程。东中西部三大区域单位根检验结果显示,所有变量均为一阶单整I(1),因此可以进行协整检验。[注]东中西部三大区域面板数据的单位根检验,限于版面从略。

(三)面板数据协整检验

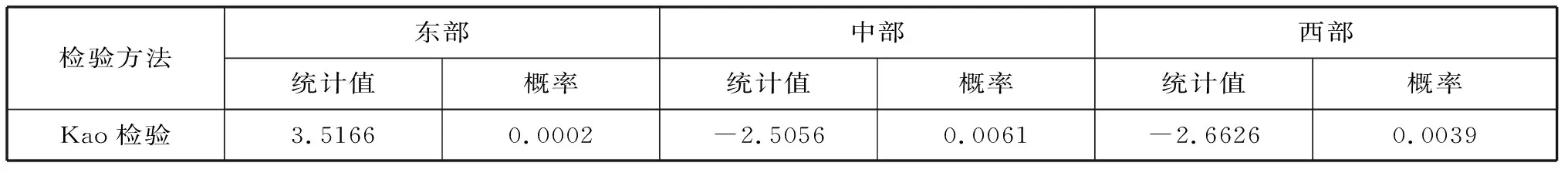

本文采用基于Engel—Granger两步法的Kao检验来进行面板协整检验,其原假设为不存在协整关系,检验结果见表2。检验结果表明在1%的显著性水平下拒绝原假设,说明变量之间存在长期的均衡关系即协整关系,可以进行计量分析。

表2 东中西部三大区域面板协整检验

注:采用SIC准则确定滞后阶数。

(四)实证模型的估计

为了全面了解东中西部三大区域贸易开放对碳排放的影响,本文对三大区域的面板数据进行静态面板估计。表3显示了模型的估计结果。模型1至模型3分别是对东中西部三大区域采用静态面板估计的结果。通过个体效应的F检验和Hausman检验,结果支持固定效应模型。考虑到运用静态面板数据模型估计时截面的异方差与序列的自相关是经常可能遇到的问题,为了消除这种影响,本文在对东中西部三大区域进行估计时,采用不相关回归方法(SUR)进行估计。三个模型的估计结果显著,拟合优度都为99%,但三大区域的估计结果也存在较大的差异。

表3 东中西部三大区域静态面板数据模型估计结果

注:回归系数括号内的数为t值,***、**、*分别表示1%、5%、10% 水平上显著;R2为拟合优度;Hausman检验、F检验统计值括号里为概率值; FE是固定效应估计,估计结果均由Eviews 6.0得出。

1.东中西部三大区域人均GDP与二氧化碳排放曲线呈现不同的形状。东部地区LnY的系数为1.853424,(LnY)2的系数为-0.062291;中部地区LnY的系数为0.168373,(LnY)2的系数为-0.047661,均通过了显著性水平检验。这说明东部和中部地区人均GDP和碳排放量呈显著的倒U形,EKC假说成立,即随着经济的快速增长,贸易的碳排放呈现出显著的先增长后减少的态势。西部地区LnY的系数为-0.412872,(LnY)2的系数为0.032116,均通过了5%的显著性水平检验。由于在西部地区,LnY的系数为负,(LnY)2的系数为正,所以西部地区的碳排放曲线呈正U型,EKC假说不成立。究其原因,可能是西部地区经济发展水平较为落后,工业制造业企业相对较少,二氧化碳排放也相对较少。随着经济增长,当经济发展达到某个临界点时,大量的基础设施投资会导致能源消费的激增,此后产生的二氧化碳排放将会日益增多。

2.贸易开放与二氧化碳排放的相关性各异。东部地区外贸依存度与碳排放呈负相关,但该系数在统计上并不显著,这说明东部地区的对外贸易商品结构已经发生了一定的变化,低碳产品出口比重的提高导致对外贸易依存度的提高降低了碳排放量,只是目前这种影响还不显著。外资依存度与碳排放总量也呈负相关,变量估计通过了较高的显著性检验。当外资依存度提高1%时,碳排放将会降低约0.12%,表明外商直接投资的增加能够在一定程度上减轻我国东部地区的二氧化碳排放的压力,这个结果的出现是由于外商直接投资的技术溢出效应带来的。

中部地区外贸依存度与碳排放呈正相关,在1%的水平上显著,表明外贸依存度增加1%,碳排放量相应增加0.13%左右,即在中部地区对外贸易规模的扩大显著增加了碳排放量。从表4可以看到,与东西两个区域相比,中部地区对外贸易规模对二氧化碳排放的影响最大。一方面是因为中部地区较多地承接了东部地区的高能耗产业转移,另一方面可能和中部地区的资源禀赋有一定的关系,如中部的山西、河南等省都是产煤大省,在它们的能源消费结构中,煤炭消费所占的比重较大,导致中部地区的高耗能产品出口所占比重高于全国其他区域。中部地区虽然与东部地区在外资依存度和碳排放总量上同样呈负相关,且在5%水平上显著,但弹性系数很小,即外资依存度每提高1%,碳排放量仅降低约0.01%。

西部地区的外贸依存度和外资依存度都与二氧化碳排放呈正相关,但系数在统计上都不显著。这主要是由于西部地区的对外贸易和外商直接投资的规模在当地国内生产总值中所占比重很小,所以贸易开放对碳排放影响不明显。

3.政策效应与二氧化碳排放的相关性不同。东部地区的政策措施对二氧化碳排放呈现出一定的积极效果,这表明在经济相对发达的东部地区,人们对环境质量的要求也相对较高。而在中西部地区由于受经济发展水平的制约,人们对环境质量的要求还停留在较低水平上,政策效应与碳排放的正相关性表明现行的政策措施政对环境保护没有发挥出应有的作用,需要在很大程度上加大治理的力度。

四、结论与政策建议

本文利用1990-2010年的面板数据对东中西部三大区域贸易开放的碳排放效应进行了实证检验和分析,主要结论与政策建议如下:

(1)东部和中部地区人均GDP与二氧化碳排放量呈明显的倒U形,EKC假说成立,但西部地区的二氧化碳排放曲线呈正U型,EKC假说不成立。说明各区域的经济发展水平和自然资源禀赋存在着明显的不同,对此,需要根据各区域经济发展的异质性特征,制订适当的协调经济发展与二氧化碳排放关系的政策。在经济发达的东部地区,要着力发展战略性的新兴低碳产业,实现科技创新与产业化相结合,大力提升各区域的自主科技创新能力,大幅度推动原始创新,培养新的经济增长点。中部地区由于很多省份是资源大省,所以在资源开采的同时,要加大环境保护的力度。要吸取东部发达地区开放型经济发展模式转型的经验,着力引导资金流向战略性的新兴低碳产业,提高中部地区的综合经济竞争力。考虑到西部地区经济发展相对落后,必须采取经济发展和环境保护两手同时抓的方式,借鉴发达地区先发展后治理的教训,实现经济增长与环境保护同步实现。

(2)东部地区外贸依存度与碳排放呈现负效应,但在统计上并不显著,外资依存度与碳排放总量也呈现负的效应,且在统计上显著。中部地区外贸依存度对碳排放呈现正效应且在1%的水平上显著,外资依存度与碳排放总量呈现负效应,且在5%水平上显著,但弹性系数很小。西部地区外贸依存度和外资依存度都与碳排放呈现正效应,但在统计上均不显著。说明我国大部分区域到目前为止对外贸易的深化仍是以碳排放的增长为代价的。因此,东中西部三大区域都必须从根本上改变对外贸易增长以高碳排放为代价的外延式增长模式,实现新型的低碳贸易战略。特别是在中西部地区要着力提高贸易开放的质量和层次,充分利用世界贸易组织的相关制度,实施梯度的结构性开放策略。同时,要加快落实对外资的产业导向政策,鼓励科技型绿色外资的进入,禁止或限制高碳产业向区内转移,使贸易开放在推动区域经济增长的同时能够在更大程度上改善中西部地区的环境质量。

(3)东部地区政策措施对碳排放具有负效应且在统计上显著,而中西部地区政策措施对碳排放都具有正效应且在统计上显著。中西部地区的估计结果与预期相反可能说明政策选择上存在适用性的问题,但本文认为主要原因还在于环保政策措施的监督执行不到位。因此,现阶段除了在东部地区继续完善有关环保政策措施以外,在中西部地区一方面应大力加强环保政策的制定,另一方面应加强政策措施的执行力度。没有强有力的执行力度,再好的政策措施也只能是一纸空文。由于环保政策的实施会影响到各种利益集团的利益,特别是部分地方政府出于自身政绩和利益的考虑在执行环保政策时睁一只眼闭一只眼,致使很多地区的环保政策在实施过程中遇到很大阻力。因此,政府不但要颁布环境保护的政策措施,而且还要注重监督,特别是对环保意识较差的中西部地区更要加强监督的力度,从而保证政府环保管制政策的实施效果。