战术数据链时隙分配协议综述

2013-12-17张世祥田万勇

陈 曦,张世祥,田万勇,唐 军

(中国电子科技集团公司第20研究所通信事业部,陕西西安 710071)

近年来,在阿富汗、伊拉克等地区进行的高机动军事行动,使得美军和英军越来越依靠互联战术数据链网络。战术数据链是一种可以在不同军兵种、不同的指挥控制平台和武器平台间,为交互监视控制信息进行通信、导航和识别的系统。其具备一套完整的通信设施,包括所使用的设备、协议和消息标准等,是数据通信技术在军事方面的典型应用,它的出现大幅增强了从信息获取、处理、传输到作战平台的信息铰链能力。其中,数据链网络管理是数据链系统的重要组成部分,对数据链系统的正常运行至关重要。网络管理系统主要负责设置数据链网络运行参数、监视部队当前位置与战场状况、控制并维护网络的正常操作。战术指挥官可以通过数据链网络管理系统不断修改作战参数以适应作战变化,从而使其指挥与控制网保持最佳性能和状态[1]。而在数据链网络管理系统中,接入方式决定了网内成员如何共享无线网络资源。目前现有的外军数据链系统中,大多采用时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)作为接入控制算法。TDMA的突发通信模式具有良好的抗截获和抗干扰能力,但同时也存在系统结构固定,动态接入实现困难等缺点。现代战场环境的复杂性决定了战术数据链时隙分配算法的多样性,而接入控制算法的优劣很大程度上影响了数据链系统的报文投递率、传输时延、吞吐量等性能指标。目前针对TDMA,有固定时隙分配、动态时隙分配等多种不同的实现机制,但还不存在一种分配协议可满足所有的作战需求。

1 数据链背景研究

战术数据链系统的研发与装备始于20世纪50年代,其首先装备于地面防空系统、海军舰艇,而后逐步扩展到空中作战平台。美军50年代中期起用的SAGE半自动地面防空警备系统,率先在雷达指挥控制站点之间建立了点对点的数据链通信信道,使防空预警反应时间从10 min缩短到约15 s。随后,北约研制了点对点的Link-1数据链,其使得遍布欧洲的84座大型地面雷达站之间实现了信息的共享,形成整体预警能力;随后,美军在60年代开始研制HF(High Frequency)、UHF(Ultra High Frequency)频段的 TADILA/Link-11数据链。Link-11采用轮训协议组网,主要供海军舰艇之间、舰船与飞机之间、舰队与岸上指挥机构之间的信息交互;随后,美军研发了Link-4A数据链系统,其采用FSK(Frequency Shift Keying)调制方式,使用指令-响应协议以及TDM(Time Division Multiplex)时分复用技术,主要用于海军对舰载飞机的指挥引导;为实现三军统一,并减少开支,美军于1974年成立了 JTIDS(Joint Tactical Information Distribution System)联合办公室,开始研制具有抗干扰能力的TADILJ/Link-16数据链。Link-16数据链是一种双向、高速、保密的数据链系统,其工作在960~1 215 MHz频段,采用TDMA(Time Division Multiple Address)方式组网,具有跳扩频相结合的抗干扰方式。在Link-16的基础上,通过对消息标准,通信协议的进一步改进,北约研发了Link-22数据链,也称为北约组织改进型11号链。Link-22号链在HF和UHF频段上工作,主要用于海军舰艇的数据传输[2]。

另一方面,前苏联于20世纪60年代初,装备了工作于V/U频段的АЛМ-4,其用于地面指挥所对战斗机的指挥引导。60年代末,苏联又开发研制了СПК-68与СПК-75数据链,其工作在2 560~2 760 MHz频段[3]。

1.1 数据链作用

战术数据链系统的作用是保证现代战场上信息分发、指挥与控制、武器协同的高效性,使得各个作战单元之间能够迅速交换、共享情报信息,从而实现战场态势的实时监控,提高作战平台间协同作战能力。

美国空军对战术数据链提出的系统要求是:在恰当的时间提供恰当的信息,并以恰当的方式进行分发和显示。最终使得作战人员就能够在恰当的时间、以恰当的方式、完成恰当的作战行动。也就是说,战术数据链系统的终极目标是利用数据链所提供的通信信道与信息共享优势,增强作战人员决策的准确度,并加快决策的速度。因此,数据链作为军队指挥、控制与情报系统传输共享信息的工具和手段,是信息化作战中的一种重要通信方式,其使得各级指挥中心、指挥所、各参战部队和武器平台通过“数据链”系统铰链在一起,构成陆、海、空、天一体化的通信网络[1,3]。在该网络中,各种信息按照规定的消息格式,实时、安全地进行传输和交换,为军队指挥员做出迅速正确的决策提供了统一和准确的作战态势情报。

1.2 数据链特点

不同于一般的通信系统,数据链系统传输的主要信息是实时的格式化作战消息,包括各种目标参数及各种指挥引导数据。因此,数据链具有以下几个主要特点[1,3]:

(1)实时性。对于目标航迹信息和各种指挥引导信息来说,信息传输的实时性十分重要。数据链系统具有高速的数据传输速率,各种机动目标监视信息的更新周期短,可实时显示目标运动轨迹。

(2)可靠性。在保证作战信息实时传输的前提下,数据链系统需保证信息传输的可靠性。数据链主要通过无线通信信道来传输信息数据。而在无线信道上,信号传输过程中存在着各种干扰及衰落现象,误码情况难以避免,严重影响信号的正常接收与处理。因此,数据链系统采用了高效的R-S纠错编码技术,从而降低了数据传输的信道误码率。

(3)一致性。不同单位的作战平台在进行消息交互时,可能因消息格式转换而导致系统时延上升。因此,数据链系统制定了多种目标信息格式,从而保证信息传输的实时性。

(4)安全性。为了不让敌方截获己方信息,数据链系统一般采用数据加密手段,以确保信息传输的机密性、完整性、可认证性。

2 数据链时隙分配算法

在战术数据链中,媒体访问控制(MAC)协议决定了作战平台对无线信道资源的访问方式,其性能的优劣对直接影响战术数据链系统的工作效率与稳定性。目前,Link-16战术数据链中采用时分多址(TDMA)的接入方式。TDMA技术具有良好的保密性,其系统容量较大;此外,基于TDMA技术的数据链是唯一能够既支持空空应用,又支持空地应用的数据链。但与此同时,TDMA系统存在定时与同步困难、资源利用率较低等问题。在采用TDMA接入的战术数据链中,如何有效地对时隙资源进行分配,进而获得较好的通信性能是实现TDMA接入的关键。

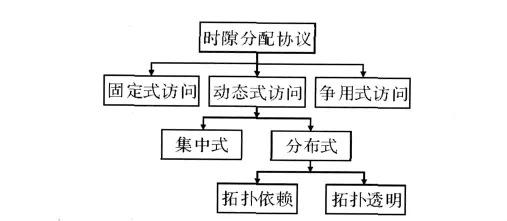

当前,TDMA时隙分配协议大致可以分为3类:固定时隙分配协议、争用时隙分配协议和动态时隙分配协议。其中固定时隙分配与争用时隙分配都属于静态协议。另一方面,动态时隙分配协议依据实现方式又可分为集中式和分布式;而根据时隙分配时是否需要拓扑信息,分布式时隙分配协议还可以再分为拓扑依赖和拓扑透明两种类型。

图1 时隙分配协议分类

2.1 固定时隙分配协议

固定时隙分配协议在组网前将所需要的时隙固定分配给作战平台。此类协议适合工作在信道容量足够大或节点数量不多的情况下,且由于各节点所分配时隙互不重叠,所以不会出现冲突现象。但该协议信道利用率低,不能根据作战需求的变化实时调整时隙分配方案,资源浪费现象严重。研究表明,求解最优的时隙分配问题是经典的NP-Complete问题。相关研究工作一般采用启发式的时隙分配算法来寻求次优解。其中,比较有代表性的是有序节点染色算法和基于神经网络的时隙分配算法[4]。在文献[5]中,研究人员从帧长的最低下限开始寻找合理的时隙调度方案,但其缺点为运算量较大。为此,相关研究人员通过遗传算法[6]来实现时隙的最优分配。该类算法通过连续运算使得新一代的群体不断进化,从而可得到较好的性能。但是,遗传算法需要详细的全网拓扑信息,因此在工程应用中较难实现。

2.2 争用时隙分配

争用时隙分配协议将时隙以时隙组的形式分配给一组作战平台。在组内,设备端机从时隙组中随机选择一定的时隙进行消息的传输。由于时隙组也是在网络设计时预先规划好的,终端设备就只能在这时隙组内以争用方式作小范围调整。因此,争用时隙分配同样属于静态时隙分配方法[7]。争用时隙的优点是其简化了网络设计阶段繁杂工作,并减少了网络运行期间的管理负担,其中较为经典的有SHUMA协议[8]。在SHUMA协议中,共享一组时隙的每个终端使用相同的初始化参数,无需专门对每个平台进行注入设置,便于作战平台的动态加入与退出。其充分开发利用Link-16终端的态势感知数据,根据PPLI信息调整终端的发送时隙,从而减少信道中的碰撞。另一方面,争用时隙分配的缺点是无法完全避免争用冲突。如果在同一网络内相同的时隙,两个端机同时发送消息,接收者只能收到离其较近的设备发出的信息。

图2 SHUMA协议

2.3 动态时隙分配协议

目前的Link-16等数据链系统,在网络设计阶段会根据不同的作战模式生成相应的作战数据库。网络初始化时,依据不同的作战需求从数据库中选取最为合适的作战方案。然而,现代战争千变万化,作战任务所需的兵力与作战区域随时可能产生变化,其所需的战术数据链网络服务也有着很大的不同。目前的固定式时隙分配协议在网络运行阶段无法再改变时隙的分配方式。而争用式时隙分配协议的信道利用率虽然有所提高,但碰撞率的增高使得数据链系统的可靠性无法得到保证。

因此,战术数据链网络需要可根据作战计划与平台需求动态地对网络容量进行合理划分的一种时隙分配协议,即能够适应战场态势变化的动态时隙分配,使得终端设备不仅能够接收初始化指令实现时隙的预分配,也能在执行任务过程中不断调整时隙的分配策略。例如,网络能够将一个正在退网或已经被击毁的作战平台所拥有的时隙重新分配给其他需要更多容量的终端用户,或者紧急入网的新作战平台可实时地获取当前网络的空闲时隙。通过动态的时隙分配方式,可实现网络利用率、可靠性等性能的提升,从而优化网络整体性能。

动态时隙分配协议是数据链系统中研究的关键技术之一,国内外的研究人员给出了很多不同的设计方案。而根据协议的实现方式,可将动态时隙分配协议分为集中式和分布式两种[4]。

2.3.1 集中式动态时隙分配协议

集中式动态时隙分配协议需要一个中心控制站,其可获取网络中所有节点的状态信息。因此,集中式动态时隙分配协议基于整个网络的节点信息进行时隙分配,可获得较高的信道利用率。其中,集中式轮训协议就是这类协议的典型代表。然而,中心控制站对全网信息进行收集需与每个节点进行交互,通信开销较大,若中心控制站出现故障或作战时被摧毁,整个网络便会瘫痪;此外,当作战节点快速移动时,中心控制站也无法有效收集节点信息。因此,集中式动态时隙分配协议的实用性与抗毁能力较差,在战术数据链的应用中受到了一定的限制。

针对以上问题,文献[9]提出了动态轮询协议,其引入了轮询集和静默集的概念以提高信道利用率。Lagks等人在文献[10]中提出了一种支持QOS自适应的轮询协议QAP,其能够支持4种优先级水平,并按相应的HPF(Highest Priority First)规则进行服务。

2.3.2 分布式动态时隙分配协议

在分布式动态时隙分配协议中,节点根据特定的规则,逐一预留各自的传输时隙。而根据协议是否需要收集网络的拓扑信息,分布式动态时隙分配协议可以分为两类:基于拓扑透明(Topology Transparent)特性与基于拓扑依赖(Topology Dependent)特性的分布式动态时隙分配协议。

(1)基于拓扑透明特性的分布式动态时隙分配协议,其在为节点分配时隙时与当前的网络拓扑信息无关,所以节点的移动和节点的加入、退出都不会对协议的运行造成影响,较适合分布式的网络架构。其中最为经典的协议是Imrich Chlamtac和Andras Farago于1994年共同提出的扩时多址接入协议[11](TSMA,Time Spread Multiple Access)。然而,此类协议由于不参考网络信息,因此引入的冲突较多,时隙利用效率较低,吞吐量小,无法较好地适应网络拓扑与负载的变化。

(2)基于拓扑依赖特性的分布式动态时隙分配协议通过控制报文的交互来收集局部的网络拓扑信息,并根据所获取的网络拓扑信息为节点分配时隙。因此,该类协议引入冲突较少,保证了信道资源的有效利用。其中,比较有代表性的是统一时隙分配协议[12](Unifying Slot Assignment Protocol,USAP)、跳频预留多路访问协议[13](Hop - Reservation Multiple Access,HRMA)以及五步预留协议[14](Five - Phase Reservation Protocol,FPRP)等。在FPRP协议中,其帧结构由两部分组成:预约时帧与数据时帧。节点在预约时帧进行使用权竞争,若成功,便在相对应的数据时帧发送报文。然而,此类协议在预约时帧段一旦发生冲突,与之对应的数据时帧便会空闲,因此同样存在时隙浪费问题。

3 结束语

随着现代战争信息化程度的逐步深化,战术数据链系统中的作战节点数量越来越多,作战复杂性也进一步增强。战场中所需实时分发的信息种类不仅包含数据和话音,还包含图像、视频等,而不同类型的信息对通信系统具有不同的服务质量要求。因此,针对当前作战需求,设计并选择合适的时隙分配协议也变得越来越困难。为了保证所采用的时隙分配协议既能满足作战平台的战术操作需求,又可满足实际通信传输系统的可实现性,需要对时隙分配协议的评价与仿真方法进行研究,以进行特定协议的实验验证以及特定网络环境下不同协议的比对。因此,逐一分析时隙分配协议的性能评价指标,进而提出战术数据链系统时隙分配协议的仿真评价体系,是下一步需进行的工作。

[1]孙义明,杨丽萍.信息化战争中的战术数据链[M].北京:北京邮电大学出版社,2005.

[2]阳彩燕.数据链仿真关键技术研究[D].西安:西安电子科技大学,2009.

[3]李海涛.战术数据链无线信号特点及仿真[D].成都:电子科技大学,2008.

[4]王文政.战术数据链时隙分配协议及其仿真研究[D].长沙:国防科学技术大学,2010.

[5]WANGG,ANSARI N.Optimal broadcast scheduling in packet radio networks using meanfield annealing[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,1997,15(2):250-260.

[6]SALCEDO -SANZ S,BOUSONO -CALZON C,FIGUEIRAS-VIDAL A R.A mixed neural-genetic algorithm for the broadcasr scheduling problem [J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2003,2(2):277 -283.

[7]侯新宇.数据链时隙动态分配及其网络规划技术研究[D]成都:电子科技大学,2008.

[8]CUSTY J,SHUM A.Notes on the SHUMA protocol- scalable access to link - 16 time slots[R].San Diego,CA:Space And Naval Warfare Systems Center,2006.

[9]曾勇,黄巍,杨静,等.运用动态优先级轮询机制的数据链仿真[J].电子科技大学学报,2008,37(2):244 -247.

[10]LAGKAS T D,PAPADIMITRIOU G I,POMPORTSIS A S.QAP:A QoSsupportive adaptive polling protocol for wireless LANs[J].Computer Communications,2006,29(5):618-633.

[11]CHLAMTAC I,FARAGO A.Making transmission schedules immune to topology changes in multi-hop packet radio networks[J].IEEE/AC M Transactions on Networking,1994,2(1):23-29.

[12]YOUNG C D.USAP:a unifying dynamic distributed multichannel TDMA slot assignment protocol[C].McLean,VA,USA:Military Communications Conference,1996:235 -239.

[13]TANG Z,GARCIA - LUNA - ACEVES J J.Hop reservation multiple access(HRMA)for multichannel packet radio networks[C].Proceedings 7th International Conference on IEEE Computer Communications and Networks,1998:388-395.

[14]ZHU C,CORSON M S.A five phase reservation protocol(FPRP)for mobile ad hoc networks[C].San Francisco,CA,USA:IEEE Seventeenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies,l998:322-331.