不同生物型棉蚜对夏寄主葫芦科作物的选择

2013-12-16肖云丽印象初刘同先

肖云丽,印象初,刘同先

(1.山东农业大学植保学院山东,泰安 271018;2.西北农林科技大学植保学院,杨凌 712100)

棉蚜,Aphis gossypii(Glover)(Hemiptera,Aphididae),广泛分布于温带、亚热带及热带地区,是危害农、牧、林业多种植物的世界性重要害虫。研究证明棉蚜几乎危害所有种类的蔬菜[1],其中包括葫芦科(甜瓜、西葫芦、西瓜等),锦葵科(棉花,秋葵,观赏芙蓉等),茄科(如土豆,辣椒,甜椒,茄子等)等。除此之外,还可以在柑桔园及一些观赏植物如菊花和木槿上生存[2]。据记载,在非洲,棉蚜的寄主为104个科420个属658种植物。在世界范围内则有116个科,912种[3]。

蚜虫靠刺吸植物叶片及细嫩组织影响植物生长发育,严重的甚至造成植物死亡。同时因为它个体小,繁殖速度快,极易扩散并能传播多种植物病毒病,近年来为害逐年上升,给农业生产带来重大损失,成为农田主要害虫之一。

因寄主范围广的生物易产生不同的生物型[4-5],棉蚜也分化出了不同的生物型。据报道,在日本,根据寄主和生活史的不同,棉蚜被分为4个生物型[3]。在中国,孟玲等也用寄主转接和RAPD的方法将新疆棉蚜分为瓜型和棉花型[6]。刘向东等也将南京地区棉蚜分为黄瓜型和棉花型[7]。而在美国,Kring等研究木槿和木豆上的棉蚜能够很容易在棉花上建立种群,而不能顺利地黄瓜上生存[8]。Guldemond认为棉蚜在利用寄主棉花和菊花时存在明显的遗传差异[9]。而不同的寄主型棉蚜在形态,生活史及对寄主利用方面均存在着差异[10-12,16]。

蚜虫有着复杂的生活史,大约有10%的蚜虫会季节性改变寄主,迁移到与原来寄主植物没有分类学关系的植物上[13]。夏寄主被认为比冬寄主范围广泛且营养更丰富,更适合蚜虫发育[14],在蚜虫进化上起着重要的作用。

目前关于不同寄主型棉蚜对不同冬寄主和夏寄主的适应性研究较多,但大多是针对具有全生活史的棉蚜,研究其越冬寄主及转移通道,对于全年进行不完全生活史的棉蚜对不同寄主的适应性研究较少。了解全年营孤雌生殖的棉蚜对不同寄主的适应性,是否有转移寄主的现象,是否也存在转移通道,且转移通道会在哪几种作物间进行,对于作物布局及温热带地区终年营孤雌生殖的棉蚜控制,有着重要的生态学意义。

此前大多数有关蚜虫寄主适应与转换的研究选用无翅胎生雌蚜为试验对象[7],用人工转接的方法把无翅蚜接到不同寄主的上,而模拟自然现象,用有翅蚜自然扩散选择寄主的研究未见报道。因为蚜虫在自然界中,靠有翅蚜迁飞和扩散;因此,研究蚜虫在寄主之间的转移、扩散和适应必须用有翅蚜来进行研究。

美国Texas州的Weslaco(26°09″N,97°57″W)地处美国南部的大河谷地区,与墨西哥毗邻,属温热带气候,全年平均温度22.9℃,最低平均温度17℃,最高28.9℃。气候适合种植大多数蔬菜如番茄、葫芦科作物及柑桔等热带水果。棉蚜是当地主要农作物和蔬菜上的重要害虫之一,全年营孤雌生殖的不完全生活史。为了了解棉蚜在大河谷地区在扩散和不同寄主植物上的适应机制,更好的防控棉蚜,模拟棉蚜在田间自然扩散的方法,采用来自棉花和葫芦科寄主上饲养的有翅雌蚜,进行了在棉花和10种葫芦科寄主上的适应性研究。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试棉蚜

棉花种群(后称棉花型棉蚜):2008年从Weslaco试验田的棉花(品种为DP 555 BG/RR,为当地主栽品种)上采集各个龄期的棉蚜,转接到室内相同品种的棉花植株上,并放入光照培养箱内培养(温度(25±2)℃,光周期L∶D=15∶9 h和70%RH),并一直在棉花植株上饲养超过10代的棉蚜种群。同时在室外网笼内建立同一虫源的另一种群。2009年7月因原有棉花品种种子缺少,换作同样是当地主栽品种的FiberMax FM 840 B2F(Bayer),换品种后蚜虫无明显变化,后每10d左右加入新的有4—5片真叶的棉花植株以保持种群。

甜瓜种群(后称甜瓜型棉蚜):即采自甜瓜,并一直在甜瓜上饲养的棉蚜种群。2009年3月从甜瓜(ASGROW Impac)植株上采集有翅雌蚜,带入室内并在室内及室外建立两个种群(相同甜瓜品种)。饲养条件同棉花种群。

两种寄主型的棉蚜种群在试验前减少更换新植株的频率,以促使其种群拥挤以产生有翅若蚜;待若蚜发育到第4龄时,采集到一个培养皿中,待有翅成蚜羽化后,立即采集用于试验。

1.1.2 供试寄主植物

选用棉花(Gossypium hirsutum)和10种葫芦科的寄主植物,包括:香瓜(Cucumis melo),黄瓜(Cucumis sativus),甜瓜(Cucumis meloinodorus),南瓜(Cucurbita maxima),黄西葫芦(cucurbita pepo),小西葫芦(Cucurbita pepo zucchinia),大西葫芦(Cucurbita argyrosperma),冬南瓜(Cucurbita moschata),西瓜(Citrullus lanatus)以及杂交葫芦(Hybird squash)等共11种。其中,棉花和甜瓜品种与培养棉蚜时所用品种一致,其他均为当地主栽品种。

1.2 试验方法

先在育苗圃中播种11种寄主植物,至其在苗圃中发育至2—3片真叶,移栽至10cm小塑料花盆(即试验用盆)中。缓苗1—2d后,均取有3片真叶且大小相似的植株用作试验。纱笼为2m3的立方体,所有侧面均用100目的纱布蒙好,并用水性胶密封,只留出一个侧面的一半,在立柱上贴上子母扣粘勾,在相应的纱布上粘上粘带,做成活动门,用来方便放置蚜虫及调查。

将试验植株以圆形排列于纱笼底部,11株植株随机排列,均匀地以圆形分布于纱笼内侧四周,相距58cm左右。采集刚羽化出来并处于活跃期的有翅雌成蚜300头,用毛笔挑至一端用200目的纱布封闭,另一端为杯盖的大塑料杯中。在挑虫过程中要随时盖好杯盖,以防成蚜飞出。然后将瓶子移至试验纱笼放置寄主植株的圆形中心点上,打开杯盖,让蚜虫自行飞出寻找寄主,迅速关闭纱笼门。24h后检查落在各寄主植物上的成若蚜数量,后每24h调查1次。共调查8次。棉花和甜瓜种群各重复四次。

1.3 分析方法

蚜虫的选择性用各寄主植株上蚜量占总落蚜量的比例来表示,8天的种群增长率为第8天的蚜虫总数除以第1天的起始蚜量来表示。不同处理间显著性比较,百分比数值均经过反正弦转换后采用Duncan's新复极差方法,运用SPSS Statistics 17.0进行运算分析。

2 试验结果与分析

2.1 棉花型棉蚜种群对不同寄主植物的选择及适合度

2.1.1 棉花型棉蚜种群对不同寄主植物的选择性

将施放有翅成蚜24h、48h后各寄主上的成蚜量与所有寄主植株上的总成蚜量相比,得出各寄主植株落蚜量所占的比例(图1)。由此可以看出:24h和48h植株上面的成蚜量有变化,即成蚜在寄主过程中有重新选择寄主的现象,但两者之间没有统计学意义上的明显差异。

24h后棉花型棉蚜的有翅雌成蚜对杂交葫芦的选择性最强,其次为南瓜、棉花、黄西葫芦、小西葫芦、大西葫芦;最后为香瓜、黄瓜、西瓜、冬南瓜及甜瓜。其中,棉花型棉蚜对杂交型南瓜及小西葫芦的选择性最强,与其他各类寄主都存在统计学意义上的明显差异(图1)。

图1 棉花型棉蚜对各寄主植物的选择Fig.1 Preference of Aphis gossypii adults,the cotton biotype,ondifferent host plants

2.1.2 棉花型棉蚜种群对不同夏寄主的适合度

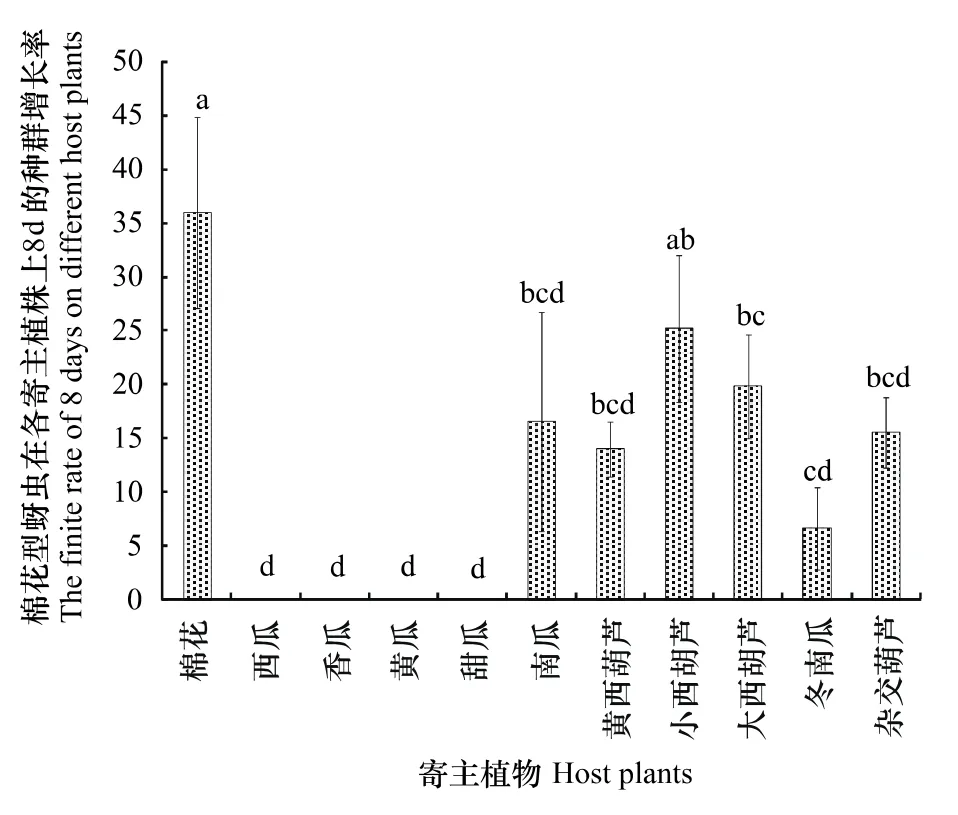

有翅雌成蚜落在寄主上后,一般于24h内产生无翅胎生雌蚜,并逐渐发育。棉花型有翅雌成蚜在原寄主棉花及小西葫芦上发育最快,产生的若蚜最多;其次为大西葫芦;再次为南瓜、杂交葫芦、黄西葫芦、冬南瓜;而在香瓜、黄瓜、西瓜及甜瓜上不能产生若蚜,或者若蚜不能生存。其在不同寄主上生存适应度从大到小的顺序可简单表示为:棉花、小西葫芦>杂交葫芦、南瓜、黄西葫芦、大西葫芦>冬南瓜>香瓜、黄瓜、甜瓜、西瓜。其中在棉花、小西葫芦上的棉蚜8d的种群增长率分别为35.979±8.868和25.201±6.821,与在冬南瓜、香瓜、黄瓜、西瓜及甜瓜上的增长率有着统计学意义上的明显差异(F=107.22,df=0,P<0.001)(图2)。

图2 棉花种群对不同寄主的适合度对比Fig.2 The 8-day-finite increase rate of the cotton biotypeof Aphis gossypii on different host plants

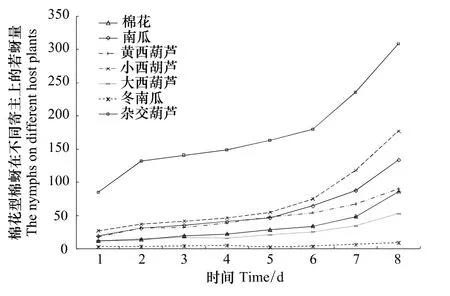

而从8d的种群增长曲线上来看,除去西瓜、香瓜、黄瓜、甜瓜四种寄主不能使棉花型棉蚜存活外,棉花型棉蚜在杂交葫芦和小西葫芦上生长发育得较快。而在黄西葫芦、南瓜、大西葫芦发育相对平缓,有一个相对迟缓的发育间隔(时间大约为5d),而后又逐渐呈上升趋势。而在冬南瓜上虽然能发育,但发育较迟缓,到第8天种群数量仍相对较低(图3)。

图3 棉花型棉蚜若蚜在几种夏寄主上8d的增长曲线Fig.3 The 8-day-increasing curve of the cotton biotypeof Aphis gossypiion several host plants

2.2 甜瓜型棉蚜对不同寄主的选择性及适合度

2.2.1 甜瓜型棉蚜对不同寄主的选择性

由图4可以看出,24h后甜瓜型棉蚜对原寄主甜瓜仍有统计学意义上的明显选择优势。而对棉花呈现明显的不选择性,对小西葫芦一开始有选择,只是数量较少。两者与其他寄主均存在统计学意义上的明显差异。其他供试寄主与甜瓜之间则无显著差异,这与棉花型棉蚜对棉花和小西葫芦的选择正好相反。

48h后,成蚜对原寄主甜瓜及香瓜、南瓜、冬南瓜的选择增多,与前者无统计学上的明显差异。同时,甜瓜型棉蚜对黄瓜、黄西葫芦及杂交葫芦的选择呈下降趋势,从而与原寄主甜瓜之间产生明显差异。

2.2.2 甜瓜型棉蚜对不同寄主的适合度

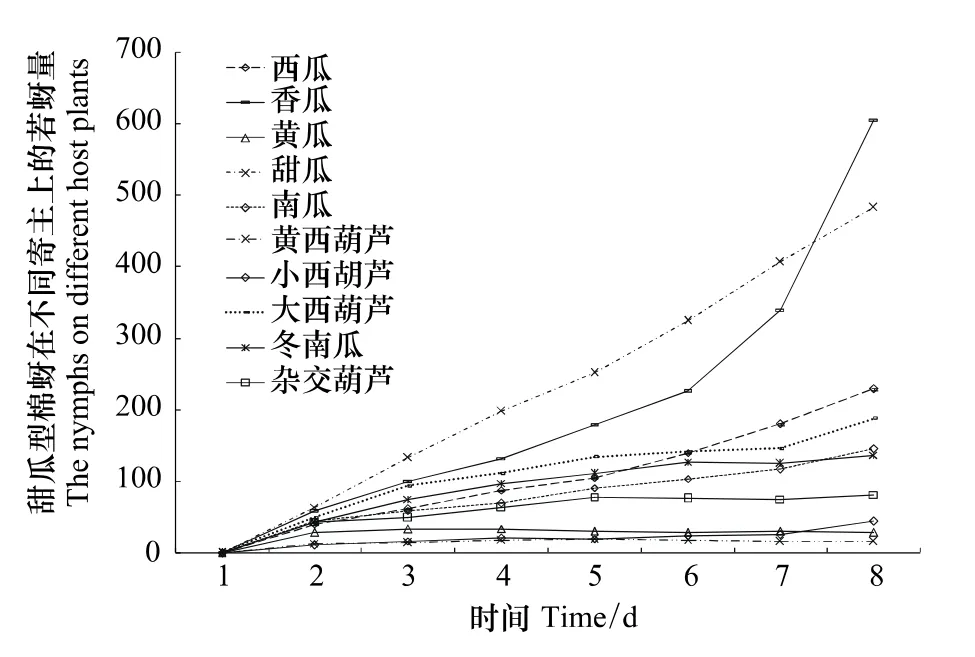

甜瓜型棉蚜而在香瓜、西瓜上的种群增长率最高,与其他各寄主存在统计学意义上的明显差异;其次为甜瓜;再次为南瓜、小西葫芦、冬南瓜;再次为黄瓜、黄西葫芦、大西葫芦及杂交葫芦,在棉花上不能存活。其在不同寄主上生存适应度的大小可简单表示为:香瓜、西瓜>甜瓜>南瓜、小西葫芦、冬南瓜、杂交葫芦、黄西葫芦、黄瓜>大西葫芦>棉花。虽然雌虫蚜在小西葫芦上的数量少,但其 8d的种群增长率(20.125±3.6422)与除香瓜、西瓜外的其他寄主植物没有统计学上的有明显差异(F=8.216,df=4,P>0.05)。

从若蚜的增长曲线上来看,甜瓜型棉蚜若蚜在香瓜和甜瓜上增长速度最快;8d 的种群增长率分别为69.17±17.76,53.55±14.48。

同时甜瓜型棉蚜在香瓜、甜瓜、西瓜上几乎没有适应期,若蚜发育较快,持续增长。在其他几种寄主上都有一个相对增长平缓的区间。而在黄西葫芦和黄瓜上若蚜数量几乎没有增长,但还能保持一定数量的蚜量(图6)。

3 讨论

昆虫因环境的变化常常因为适应不同的寄主而进化出了不同的寄主专业型,棉蚜因其寄主范围广,也存在着不同的寄主专化型[11-12,15]。试验表明,棉花型棉蚜的雌成蚜基本不选择香瓜、黄瓜、西瓜、甜瓜,且在这四种寄主上不能建立种群,从而验证了以上观点。可以初步断定这两种棉蚜确属于不同的寄主型。

棉花型棉蚜在小西葫芦上落蚜量(占比平均为19.29%)和种群增长率(25.201±6.821)都较高,说明小西葫芦是棉花型棉蚜的较适寄主,可能会成为棉花型棉蚜在大田扩散时的转移寄主。而在南瓜、黄西葫芦、大西葫芦、杂交葫芦都能存活,但种群增长趋势不如在棉花及小西葫芦上,说明这些都可以是棉花型棉蚜的转移寄主。在冬南瓜上的增长趋势为逐渐下降,说明可能冬南瓜不太适合其生活,或需要再长一些时间的适应。

图4 甜瓜型棉蚜对不同寄主的选择性Fig.4 Preference of melon biotypeof Aphis gossypiito different host plants in 24 hours

图5 甜瓜型棉蚜对不同寄主的适合度Fig.5 The finite increase rate of melon biotypeof Aphis gossypiion different host plants

图6 甜瓜型棉蚜若蚜在几种夏寄主上8d的增长曲线Fig.6 The 8-day-increasing curve of the melon biotypeof Aphis gossypiion several different host plants

甜瓜型棉蚜除了在棉花上不能生存外,在其他寄主上都能存活。从某种角度印证了可能草本植物的确比木本植物更富营养的假设。而甜瓜型棉蚜在香瓜、西瓜和甜瓜上增长率高,说明其在这3种寄主营养水平比较高,较适合棉蚜生存。这进一步验证了说明香瓜、西瓜有可能是甜瓜型棉蚜的最适寄主。而在南瓜、大西葫芦上也能较好存活并保持种群增长。因此,南瓜、大西葫芦为两型棉蚜能够共同存活并保持种群增长的寄主,有可能为两者的共同寄主,从而成为扩散通道。

甜瓜型棉蚜虽然对小西葫芦的选择上数量很少,但在小西葫芦上也能存活,且其增长曲线趋势为缓慢上升。表明小西葫芦对于甜瓜型棉蚜也有可能是备选寄主;而棉花型棉蚜对小西葫芦表现为强选择性和高适应度。因此可以初步判定小西葫芦可能是棉蚜和甜瓜型棉蚜的共同寄主,即有可能成为两者转换的通道寄主。另外甜瓜型棉蚜在黄瓜上虽然能存活,但种群增长速度慢(8d的种群增长率仅为3.7197±2.6586),怀疑美国南部的甜瓜型棉蚜与刘向东等描述的黄瓜型棉蚜可能不属于同一寄主专化型,有待证实。

致谢:本研究得到张永梅老师、美国A&M大学Weslaco试验站蔬菜IPM试验室Joe Martinez及郭昆博士、杨向兵博士等的大力帮助,特此致谢。

[1] Isely D.The cotton aphid.Arkansas Agricultural Experiment Station Bulletin 1946(462),29.

[2] Ebert T A,Cartwright B.Biology and ecology of Aphis gossypii glover(Homoptera:Aphididae).Southwestern Entomologist,1997,22(1):116-153.

[3] Inaizumi M.Studies on the life-cycle and polymorphism of Aphis gossypii Glover(Homoptera,Aphididae).Special Bulletin of the College of Agriculture,Utsunomiya University,1980,37:1-132.

[4] Fox L R,Morrow P A.Specialization:species property or local phenomenon?Science,1981,211(4485):887-893.

[5] Thompson J N.The Coevolutionary Process.Chicago:University of Chicago Press,1994.

[6] Meng L,Li BP.Researches on biotypes of cotton aphid in Xinjiang.Cotton Science,2001,13(1):30-35.

[7] Liu X D,Zhai B P,Zhang X X.Studies on cotton aphid Aphis gossypii selectivity to host and its host-type.Acta Ecologia Sinica,2002,22(8):1281-1285.

[8] Kring J B.The life cycle of the melon aphid,Aphis gossypii Glover,an example of facultative migration.Annals of the Entomological Society of America,1959,52(3):284-286.

[9] Guldemond J A,Tigges W T,De Vrijer W F.Host races of Aphis gossypii(Homoptera:Aphididae)on cucumber and chrysanthemum.Environmental Entomology,1994,23(5):1235-1240.

[10] Meng L,Li B P,Deng Y C.A morphometric analysis on the food-preference forms of cotton aphids from Xinjiang,China.Entomological Knowledge,1998,35(6):326-330.

[11] Liu X D,Zhai B P,Zhang X X.Studies on the host biotypes and its cause of cotton aphid in Nanjing,China.Agricultural Sciences in China,2002,1(11):1211-1215.

[12] Liu X D,Zhai B P,Zhang X X,Fang J.The fitness of the host biotype of cotton aphid,Aphis gossypii,to summer host plants.Acta Ecologia Sinica,2004,24(6):1199-1204.

[13] Dixon A F G.Aphid Ecology.London:Chapman & Hall,1998:47-47,128-128.

[14] Mordvilko A K.The evolution of cycles and the origin of heteroecy(migrations)in plant-lice.Annals and Magazine Natural History,(Series 10),1928,2:570-582.

[15] Chen W S,Gu D J,Li W,Chen Z P,Zhang W Q.Study on the host specialisation of Myzus persicae in south China.Journal of South China Agricultural University,1997,18(4):54-58.

[16] Zheng C L,Liu X D,Zhai B P.The fitness of host biotypes of the cotton aphid(Aphis gossypii Glover)to host plants and their reciprocal transfer pathways.Acta Ecologica Sinica,2007,27(5):1879-1886.

参考文献:

[6] 孟玲,李保平.新疆棉蚜生物型的研究.棉花学报,2001,13(1):30-35.

[7] 刘向东,张立建,张孝羲,翟保平.棉蚜对寄主的选择及寄主专化型研究.生态学报,2002,22(8):1281-1285.

[10] 孟玲,李保平,董应才.新疆棉蚜食物专化型的形态测量分析.昆虫知识,1998,35(6):326-330.

[12] 刘向东,翟保平,张孝羲,方军.棉花型和黄瓜型棉蚜对寄主植物的适合度.生态学报,2004,24(6):1199-1204.

[15] 陈文胜,古德就,李卫,陈泽鹏,张维球.烟蚜寄主专化性的研究.华南农业大学学报,1997,18(4):54-58.

[16] 郑彩玲,刘向东,翟保平.棉花型和黄瓜型棉蚜(Aphis gossypii Glover)的寄主适应性及转移通道.生态学报,2007,27(5):1879-1886.