典型冰碛补给型泥石流物源补给过程与机制研究——以泸定县干沟为例

2013-12-16铁永波徐如阁巴仁基

铁永波,徐如阁,巴仁基

(1.成都地质矿产研究所,四川 成都610081;2.成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都610059)

泥石流的形成必须具备3大条件,即充足的降水,丰富的固体物源和陡峻的地形[1-2],但在这3个条件中,泥石流的物源汇集速度及程度则是最重要的因素,它直接影响到泥石流的频率、规模、流速、流体的粒径级配及破坏力等。泥石流的物源汇集程度与泥石流形成之间最为显著的关系体现在泥石流暴发的频率上,而泥石流的规模、流量及流速等动力学特征则均随着泥石流暴发频率的不同而异[3-4]。通常情况下,若一条沟的物源极为丰富,只要降水条件满足,就容易发生泥石流;相反,若降水条件满足而没有足够的松散物源,则容易形成洪水,而不是泥石流。同样,若泥石流沟内物源汇集速度相对较快,则泥石流发生的可能性就较大,反之则较小。因此,根据流域内松散固体物质汇集特征及程度对泥石流危险性进行评价是我们在实际应用中常用的一个最重要参考指标[5-6]。

冰碛补给型泥石流的显著特征是其物源来自于流域内的冰碛物,这类冰碛物的补给方式主要有2种,第1种是冰川作用后形成的冰碛在水动力的作用下直接启动并参与泥石流的运动,第2种则是冰碛在早期冰川融水或降水等相对较弱水动力搬运后停留在沟道的中游或下游,在后期泥石流的形成过程中发生二次启动,参与泥石流的运动。冰碛补给型泥石流的物源规模相对较大,有极为丰富的固体物质为泥石流的发生提供物源[7]。虽然冰碛具有相对崩坡积物较好的稳定性,但由于受高寒山区特殊气候环境的影响,冰碛物在降雨、自然风化、冻融等多因素的作用下汇集速度相对较快,利于泥石流的频发。为此,冰碛补给型泥石流在暴发时往往具有频率高、规模大及冲出距离远等特征,在我国西部高寒山区极为常见。干沟是一条典型的冰碛补给型泥石流沟,其物源主要分布在下游沟口以上长约550m的沟道右岸,泥石流的形成和流通均在此沟口的沟道段完成。干沟泥石流的物源补给具有典型的多补给模式、多补给阶段的特点,是典型冰碛补给型泥石流物源补给的复合过程表现。

为此,以四川省泸定县干沟泥石流为例,通过对该沟物源补给的特征与分类研究,查清冰碛补给型泥石流物源的多补给过程及其在这类泥石流形成中的作用,为山区泥石流的防灾减灾提供科学依据。

1 研究区流域及物源分布特征

干沟位于四川省泸定县杵坭乡金华村,为大渡河右岸支沟。流域面积2.0km2,主沟长2.8km,无支沟发育。干沟为一条以冰碛作为物源补给的泥石流沟,2005年曾暴发过大规模泥石流,泥石流直接冲入大渡河,冲毁沟口公路桥梁并淹埋大量农田,造成2.00×107余元的直接经济损失。根据调查,干沟流域内的基岩主要有元古代杵坭钾长花岗岩(γk2)、大坪普通花岗岩(γ2)及石英闪长岩(δO2),第四系冲洪与泥石流堆积物(Qapl+dfh)、残坡积物(Qdelh)及冰碛物(Qglh)在流域内广泛分布,泥石流的主要物源集中分布在流域下游。

干沟流域最高点海拔3 460m,沟口海拔1 260m,相对高差2 200m,沟道平均纵坡515‰。干沟泥石流流通区不明显,故可将其流域划分为清水汇流区、物源区和堆积区3个区域。清水汇流区面积约1.10km2,沟道高程范围约为1 500~3 460m,该区植被覆盖较好,沟道两岸均为基岩出露,母岩以石英闪长岩和钾长花岗岩为主。清水区沟道总长约2 050m,沟道比降为956‰,沟道内均为基岩出露,且沟道两岸山坡陡峻,有利于降水迅速汇流。物源区主要分布在主沟的下游段,区域面积约0.82km2,高程范围为1 319~1 500mm,物源区沟道长为400m,沟道比降为452‰。泥石流堆积区主要介于干沟沟口公路和大渡河之间,海拔范围1 260~1 319m,高差59m,纵坡167‰。堆积区呈扇状分布,扇顶角为35°,扇体主轴方向长285m,扇体表面纵坡9.8°,靠近大渡河的扇缘宽280m,面积约0.04km2。

受地形地貌条件的控制,干沟流域呈上陡下缓的地形特征。上游多为基岩出露,且坡表植被覆盖较好,坡面侵蚀程度偏弱,可为泥石流发生所提供的物源量少。干沟泥石流物源主要来源于分布在沟道下游段右岸的堆积阶地和沟道内的松散物源,左岸多见基岩出露,物源量较少。从地貌部位上看,作为该沟泥石流主要物源的阶地分布位置较低,高出大渡河河面约100m。阶地的组成成分主要以中到细沙和砾石为主,无明显的河流相沉积的层序,细沙和砾石的分选和磨圆度均较差,有一定的固结性,呈灰白色。通过对阶地的特征调查及与大渡河阶地、冰碛堆积体及崩坡积堆积体进行对比分析,认为干沟沟口阶地的堆积物质是来源于沟道上游早期冰川活动后留下的冰碛,但这些冰碛通过后期的滑坡、崩塌等重力地貌过程后垮塌并成为松散固体物质,再经历后期的冰水、洪水或泥石流的搬运过程后在沟口附近堆积,并形成现在的阶地。

根据调查,干沟右岸形成了3个明显的阶地,从上至下分别为第1级阶地、第2级阶地和第3级阶地。由于第2级阶地离沟道较远,故其对干沟泥石流物源的贡献较小,而第1级阶地和第3级阶地的临空面位于沟道内,故这2个阶地在临沟道一侧发育有多处表层的滑坡和崩塌体,为泥石流的形成提供了物源条件。根据野外调查资料,干沟右岸共发育有1处较大规模滑坡和多处规模不等的崩塌体。沟道内的松散物源主要沿沟道分布,沟道宽度7~12m不等,从上游往下游逐渐变宽,堆积的平均体厚度从上段的8m向下段的4m过渡。

2 泥石流物源补给过程与机制分析

2.1 补给过程分析

常见的泥石流物源补给过程有2种。一种是“突发型”物源补给过程,即在泥石流发生前期没有明显的松散物质来源,如在某一次降雨过程或其他水动力条件下,因滑坡或崩塌运动过程产生大量的松散物源,直接转化(如液化等)成泥石流物源的过程,这一过程往往在相对较短的时间内完成,具有补给迅速的特点。如2005年干沟泥石流就是由沟口右岸阶地滑坡而引发。另一种是“缓慢型”物源补给过程,即在泥石流发生前可以很明显地识别到流域内有大量松散物源的分布,这些物源往往是通过坡面侵蚀或沟道岸坡侵蚀汇集而成,多数在沟道内堆积,并极易在沟道径流的冲刷下启动而成为泥石流物源,这一过程往往需要较长时间的物源汇集才能达到泥石流形成所需的物源量,且物源补给过程相对较为缓慢,从泥石流暴发的频率特征上看,多为低频泥石流。作为干沟泥石流的主要物源,虽然阶地组成物具有较强的固结性,稳定性也相对崩坡积物较好,但在强降雨和自身重力作用下,仍容易失稳后形成滑坡或崩塌,这样的现象在干沟内仍随处可见。通过野外调查,2005年干沟泥石流形成的物源主要来自于下游海拔1 390m处右岸的滑坡。通过对该次泥石流过程中补给物源的分布和形态特征调查,可大致分析出该次泥石流的物源补给过程。

首先,是干沟泥石流的启动型物源补给过程。这一过程是决定泥石流形成并启动的物源补给过程,即要达到从洪水向泥石流转变所需的物源量临界值。该过程伴随着干沟右岸滑坡体的变形开始,至其破坏和滑动而结束,在野外调查中能看到明显的滑动面和滑带后缘。这类物源补给过程在泥石流的形成过程中尤为常见,它不但可以为泥石流的启动提供物源,也可以为泥石流启动后的运动持续提供物源并直到泥石流过程的结束,但这种物源补给过程往往较为单一[8-9]。

其次,是维持型物源的补给过程,即维持干沟泥石流运动的物源补给过程。在时间层面上,维持型物源补给过程往往是发生在启动型物源补给过程之后,具有相对的滞后性。该过程是在泥石流启动后或泥石流启动物源无法维持泥石流运动的条件下发生的,亦可看作是泥石流启动后的物源补充。就干沟而言,其维持型物源的补给主要来自沟道岸坡遭侵蚀和沟道内固体物质遭铲蚀后形成的松散物质。

通过对干沟的野外调查和估算,在2005年泥石流发生过程中,右岸产生的滑坡体总规模约9.0×104m3,现残留的滑坡体规模约3.0×104m3,即在2005年泥石流过程中,干沟右岸滑坡为泥石流提供的物源量约6.0×104m3。通过对干沟泥石流堆积扇的调查、访问和统计,2005年干沟泥石流冲出后,在堆积扇上形成平均厚度约2.0m的堆积层,即该次泥石流冲出的固体物质规模约为9.0×104m3。由此可以判断,在2005年干沟泥石流过程中,启动型物源的补给量为6.0×104m3,维持型物源的补给量为3.0×104m3,维持型物源量约占启动型物源量的1/2。

2.2 补给机制分析

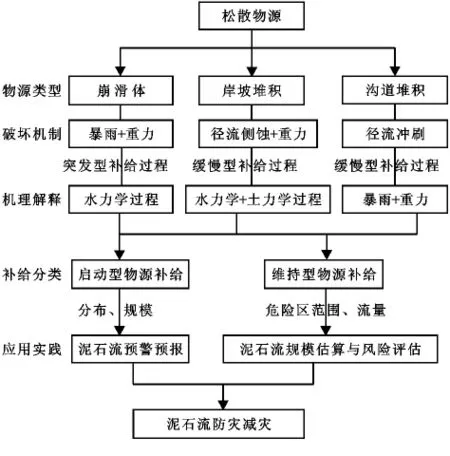

泥石流物源的破坏过程受到许多外力作用的影响,在这些外力的作用下土体的平衡受到破坏并启动,参与泥石流形成过程。通过调查,干沟泥石流松散固体物源的补给方式主要有3类(图1)。第1类是流域内(尤其是干沟右岸的)堆积体在降雨或地震等因素作用下产生破坏而形成滑坡或崩塌,进入沟道后成为泥石流物源。这类物源补给过程往往与土体结构、抗剪强度、孔隙水压力等参数的变化密切相关,故具有土力学的破坏机理特征[9]。第2类是沟道岸边的堆积体在沟道径流的侧蚀和重力作用下遭到破坏,并在重力作用下产生坍塌后进入沟道,成为泥石流物源。这类物源补给过程既与土体的抗剪强度有关,又与侧蚀径流的流速、流量及水深等水力学参数有关,故具有土力学和水力学的破坏机理特征[8]。第3类是沟道内的松散堆积体在径流的冲刷和铲蚀作用下,对沟道内暴露的固体颗粒产生拖拽及托浮等作用,使沟道内的松散固体物质产生揭底作用,成为泥石流物源。这类物源补给过程与固体颗粒的暴露度、粒径级配及沟道径流的瞬时流速等参数有关,故具有典型的水力学破坏机理特征[10-11]。

图1 干沟泥石流物源补给机制示意图

第1类物源的汇集与补给过程通常是对泥石流的形成起着决定性的作用,并为其提供启动型物源,故具有突发性,属于突发型的物源汇集和补给过程。第2,3类物源的汇集量往往与汇集时间的长短成正比,其补给过程也通常伴随着泥石流的形成和运动,并为泥石流的运动提供维持型物源,故两者具有相对第1类缓慢的汇集和补给特征。干沟泥石流物源的补给具有复合的过程,能代表冰碛补给性泥石流物源补给特征。

3 结 论

(1)干沟是一条典型的冰碛补给型泥石流沟,其物源主要来自下游长约550m的沟道右岸阶地,其阶地的物源则主要来自上游经过多次和多种水动力过程搬运后的冰碛,物源补给具有复合的补给过程与机制特点。同时,干沟泥石流的启动、流通和堆积均在长约800m的下游沟道内完成,是较为典型的冰碛补给型泥石流沟。

(2)通过对干沟泥石流物源补给过程中启动型物源和维持型物源的分类和估算,该沟泥石流的维持型物源量约占启动型物源量的1/2。这表明,在一次泥石流过程中,只有当启动型物源量达到泥石流启动所需的临界值后,才会形成泥石流;但泥石流的冲出距离、规模及持续时间则主要取决于维持型物源的多寡。启动型和维持型物源的分类对基于物源的泥石流预测预报具有重要意义:启动型物源的分布和规模可作为泥石流预警的重要指标;维持型物源的规模可以作为泥石流冲出规模估算和风险评估的重要依据。

(3)目前对泥石流的前期预测预报多是基于降雨的二次预报,这种预报虽然对多数泥石流而言具有一定的可操作性,但对于一些特殊物源补给的泥石流而言,就存在很大的局限性。如以丰富冰碛作为物源的冰碛补给型泥石流,虽然这类泥石流的物源稳定性相对较好,松散物源的汇集速度也相对较为缓慢,但泥石流发生的频率和规模大小则取决于其松散物源量的多寡。为此,今后对这类特殊物源补给类型的泥石流开展预测预报,可考虑从基于降雨的预报向基于物源汇集速度或汇集量的预报方向转变。

[1] 田连权,吴积善,康志成,等.泥石流侵蚀搬运与堆积[M].成都:成都地图出版社,1993:20-35.

[2] 崔鹏,韦方强,谢洪,等.中国西部泥石流及其减灾对策[J].第四纪研究,2003,23(2):142-151.

[3] 吴光明.泥石流物源区基岩岩性特征探讨[J].水文地质工程地质,2008,23(5):110-112.

[4] 王裕宜,李昌志,洪勇.暴雨泥石流输沙年际变率的旋回性研究[J].自然灾害学报,2000,9(4):99-104.

[5] 陈晓清,崔鹏,韦方强.良好植被区泥石流防治初探[J].山地学报,2006,24(3):333-339.

[6] 陈宁生,陈清波.有限物源流域不同规模的泥石流频率分析:以川西黑水河罗家坝泥石流沟为例[J].成都理工大学学报:自然科学版,2003,30(6):612-616.

[7] 铁永波,李宗亮.磨西河流域冰碛补给:暴雨型泥石流形成机制研究[J].水土保持通报,2011,31(4):195-199.

[8] 费莱施曼 C M.姚德基译.泥石流[M].北京:科学出版社,1985:44-50.

[9] Sassa K.Mechanism starting liquefied landslides and debris flows[J].Sypm Landslide,1984,2(4):349-354.

[10] 钱宁,万兆惠.泥沙运动力学[M].北京:科学出版社,1991:68-75.

[11] 何文社,曹叔尤,袁杰,等.不同坡底的均匀沙起动条件[J].水利水运工程学报,2003,9(3):23-26.