不同土地利用方式对黄河三角洲盐碱地土壤理化性质的影响

2013-12-16丁晨曦李永强董智尹若波王雅楣沈运扩

丁晨曦,李永强,董智†,尹若波,王雅楣,沈运扩

(1.山东省土壤侵蚀与生态修复重点实验室,山东农业大学林学院,271018,山东泰安;2.山东省土壤肥料重点实验室,山东农业大学资源与环境学院,271018,山东泰安;3.山东省林业厅,250014,济南)

土地是人类赖以生存的基础性自然资源,土壤质量不仅是自然属性,更是人为因子作用的结果[1]。大部分研究表明,由于土地利用方式不合理,管理方式不科学,导致土地退化和肥力下降,造成严重的水土流失[2-4]。黄河三角洲是我国三大河口三角洲之一,又是世界著名的河口三角洲中目前开发度很低的三角洲之一,被誉为“金三角”地带,是我国重点经济开发区[5]。盐碱胁迫成为影响该地区农业生产和土地生产力的最主要胁迫因子,严重制约着土地生产力的发展与可持续利用。国内外许多学者在不同土地利用方式对土壤理化性质的影响和植被恢复等方面做了大量的研究[6-8],但关于黄河三角洲河口区典型土地利用方式对土壤理化性质方面的研究较少。笔者以黄河三角洲河口区3种典型的土地利用方式为研究对象,通过探讨不同土地利用方式对土壤理化性质的影响,研究土壤的理化性质及其变化规律,以期为该地区盐碱地的改良和土地可持续利用提供参考。

1 研究区概况

研究区位于黄河三角洲河口区孤岛镇,地理坐标 E118°41′03″~ 118°41′41″,N37°56′42″~ 37°56′59″,属暖温带半湿润大陆性季风气候区。年平均气温12.3℃,极端最高温度41.9℃,极端最低温度-23.3℃;年太阳辐射总量5 278 J/m2,年日照时间2 571~2 865 h,平均无霜期210 d;年均降水量692 mm,其中63.9%的降水集中于夏季,年蒸发量1 962 mm,是降水量的2.8倍。土壤为冲积性黄土母质在海浸母质上沉积而成,以盐化潮土和滨海盐土为主,土壤盐分组成以氯化物为主。地下水位约1.5 m,地下水矿化度10 ~40 g/L,高者达200 g/L[9-10]。

试验选用的土地利用方式包括柽柳(Tamarix chinensis Lour.)林地、刺槐(Robina pseudoacacia L.)林地和棉花(Gossypium hirsutum L.)农田地。柽柳林为天然次生林,属于轻度放牧利用的自然林地,林草植被稀疏,覆盖度为18%左右,林下植被以芦苇(Phragmites australis(Cav.)Trin.ex Steud.)、翅碱蓬(Suaeda heteroptera Kitog)为主。刺槐是20世纪60年代栽植的人工林(高10.3 m,平均胸径12.2 cm),郁闭度为77%,林下草本植物丰富,主要有狗尾草(Setaira viridis)、羊胡子(Carex lanceolata)、芦苇、茅草(Imperata cylindrical(Linn.)Beauv.)、翅碱蓬、马唐(Digitaria sanguinalis(L.)Scop.)。棉花地为人工耕作农田,盖度为85%,种植年限10 a以上,每年均施肥。

2 研究方法

取样时间为2011年7月,每种土地利用方式采用对角线法选取4块立地条件一致的样地,每个样地内按S形取样设5个取样点。在各取样点挖取土壤剖面,按0~10 cm、10~20 cm土层测定土壤物理特性,同时在每个剖面分层取土样,带回室内风干后,利用LS13320激光粒度仪测定土壤机械组成(采用国际制)。与土壤物理性状测定同步,于每个取样点,采用规格为3 cm的土钻,分层取0~10、10~20、20~30、30~50、50~70、70~100 cm 共6层土样,带回室内风干,将每块样地中5个取样点同一土层的土样混合均匀,然后用四分法获得该层次测试用土样。每种土地利用方式均为4次重复,取4次数据的平均值作为计算结果。土壤物理性状中的土壤密度和孔隙度采用环刀法测定,化学性质中的有机质质量分数采用重铬酸钾容量法,全氮质量分数采用凯氏蒸馏法,速效磷质量分数采用Olsen恒温水浴震荡浸提法,速效钾质量分数采用醋酸铵浸提火焰光度法,pH值用水浸提后,用雷磁pH计测定,土壤含盐量则用电导率仪测定其电导率值表示[11]。所有数据均采用SPSS18.0软件处理。

3 结果与分析

3.1 不同土地利用方式对土壤物理性状的影响

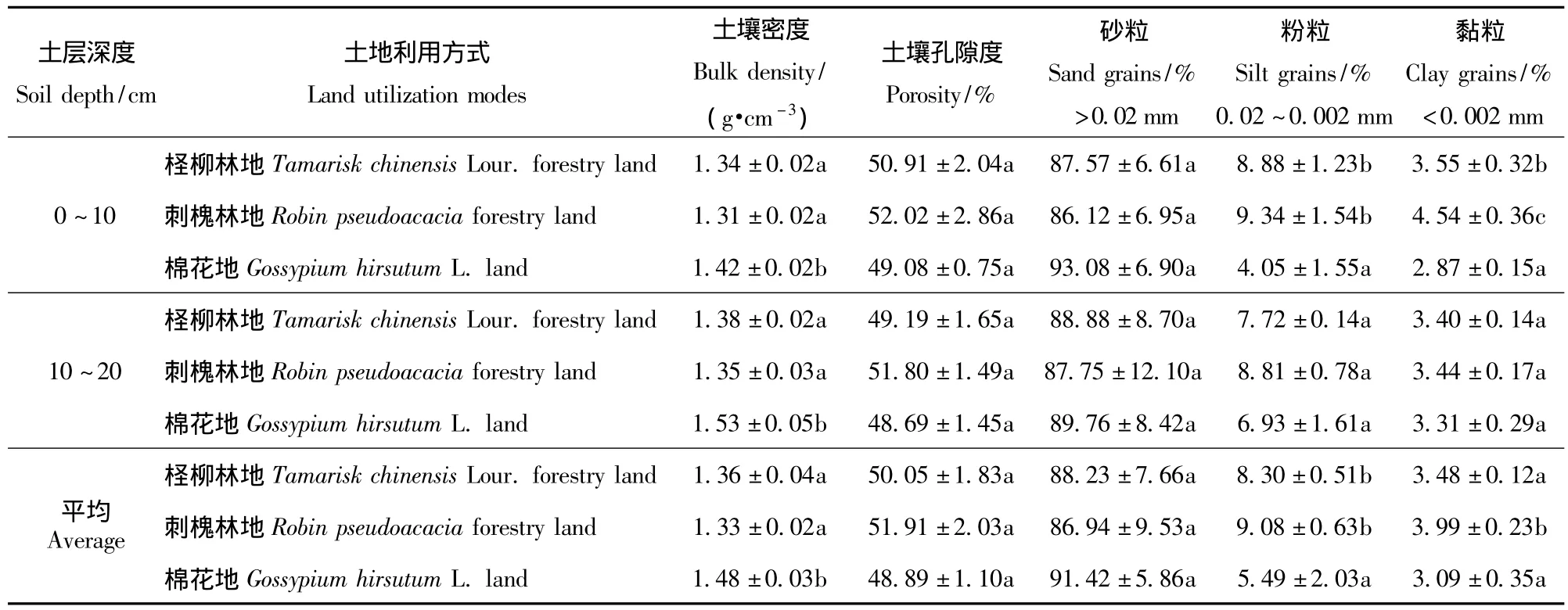

3.1.1 土壤密度 由表1可知:3种土地利用方式下,0~10 cm土层柽柳林地和刺槐林地间土壤密度差异不显著(P<0.05),棉花地与柽柳林地和刺槐林地差异显著(P<0.05);10~20 cm及0~20 cm的平均值均与0~10 cm的差异性变化规律一致。这是因为柽柳林地和刺槐林地人为干扰活动较少,林下枯落物通过微生物分解后对土壤结构起着较好的改良作用;棉花地由于耕作期间人为的干扰强度较大,从而导致土壤紧实度增加。0~20 cm平均土壤密度为棉花地>柽柳林地>刺槐林地。

3.1.2 土壤孔隙度 由表1可知,3种土地利用方式同层次间土壤孔隙度差异不显著(P<0.05),0~20 cm土层的孔隙度均表现为刺槐林地>柽柳林地>棉花地。刺槐林由于栽植年限较长,林下的草本植物根系发达,另外加上枯枝落叶物的分解等因素,对土壤的通透性改良较好;棉花地由于人为干扰活动较剧烈,及施用化肥等管理措施导致土壤板结,孔隙度减小。

表1 不同土地利用方式土壤物理特性Tab.1 Soil physical properties of different land use types

3.1.3 土壤机械组成 由表1可知:同层次间土壤砂粒质量含量均在86%以上,差异不显著(P<0.05),砂粒平均质量含量最多的为棉花地,达到了91.42%,其次为柽柳林地(88.23%)和刺槐林地(86.94%);0~10 cm土层柽柳林地和刺槐林地粉粒质量含量差异不显著(P<0.05),但均与棉花地差异显著(P<0.05);10~20 cm土层3种土地利用方式间差异不显著(P<0.05),粉粒平均质量含量表现为刺槐林地(9.08%)>柽柳林地(8.30%)>棉花地(5.49%)。3种土地利用方式下,0~10 cm土层间黏粒质量含量差异显著(P<0.05),10~20 cm土层间差异不显著(P<0.05),黏粒平均质量含量表现为刺槐林地(3.99%)>柽柳林地(3.48%)>棉花地(3.09%)。

3.2 不同土地利用方式对土壤含盐量的影响

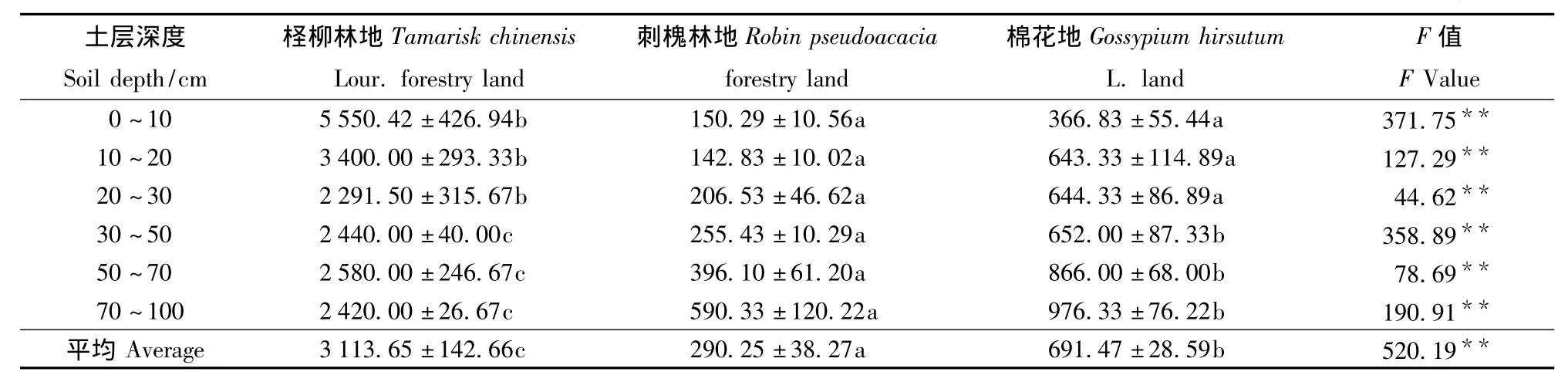

由表2可知,不同土地利用方式间电导率差异极显著,3种不同土地利用方式间土壤同层次电导率和平均电导率变化规律一致,均表现为柽柳林地>棉花地>刺槐林地。

在土壤剖面上,刺槐林地和棉花地电导率随土壤深度增加而呈增加的趋势。由于刺槐林地树冠的郁闭度和林下草本植物覆盖度较高,有效地减小了林下土壤水分的蒸发,从而控制了盐分的向上运动,因而表现为表层电导率较低;同时由于刺槐林的蒸腾作用起到了生物排水功能,降低了地下水位,使得100 cm土层内整体含盐量较低,这也是刺槐林地电导率低于其他2种用地类型的缘故。由于种植棉花时实施了排水压盐措施,导致棉花地表层土壤电导率低于次层,加之取样时棉花盖度已达85%,抑制了土壤返盐,因而其电导率整体较低。柽柳林地电导率的变化趋势比较复杂,其中表层土壤电导率最高,为5 550.42 μs/cm,这是由于柽柳林地植被覆盖度较低,同时研究区蒸发量大于降雨量,导致带有盐分的土壤水分沿着毛细管上升到地表,水分被蒸发后盐分便留在地面,使土壤表层含盐量具有表聚性。另外,由于柽柳属于吸盐和泌盐植物[12],可通过根系从土壤中吸收大量的盐分离子,然后通过叶片分泌排出体外,调整自身体内的盐分含量(处于相对较低的水平),排出体外的盐分或直接落于土壤表面,或以枯落物的形式在土壤表面聚集,待枯落物分解后导致盐分又回到表层土壤中,这也是导致柽柳林下表层土壤电导率较高的重要因素。在土壤剖面上,0~30 cm含盐量呈递减趋势,30~100 cm变化不大,这可能与柽柳林的根系分布和地下水位深度有关,这方面需进一步研究。

表2 不同土地利用方式的土壤电导率Tab.2 Soil electrical conductivity of different land utilization modes μs/cm

3.3 不同土地利用方式对土壤养分质量分数的影响

由图1可知,不同土地利用方式土壤养分质量分数除20~30 cm土层的有机质,20~30 cm、30~50 cm土层的全氮,10~20 cm土层的速效磷,70~100 cm土层的速效钾外,其他同一土层不同土地利用方式间各养分质量分数均存在显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)差异。可见,土地利用方式对养分质量分数的影响很大。

3种土地利用方式下土壤有机质质量分数为3~18 g/kg,平均质量分数均不超过6.5 g/kg,质量分数最高的为刺槐林地(表层17.30 g/kg)(图1)。根据我国土壤有机质质量分数划分标准,3种土地利用方式的土壤有机质都很贫瘠。不同土地利用方式间同层比较,0~10 cm、10~20 cm土层土壤有机质质量分数差异极显著(P<0.01),20~30 cm土层差异不明显,其他层次差异均显著(P<0.05)。在土壤剖面上,刺槐林地和柽柳林地有机质质量分数随土层深度逐渐递减,而棉花地则呈先减后增的趋势,0~100 cm土层有机质平均质量分数为刺槐林地>柽柳林地>棉花地。

3种土地利用方式间土壤全氮质量分数同层比较(图1),10~20 cm、50~70 cm、70~100 cm 土层全氮质量分数差异极显著(P<0.01),0~10 cm土层差异显著(P<0.05),20~30 cm、30~50 cm 土层差异不明显。全氮质量分数最高的为刺槐林地(0~10 cm土层为1.04 g/kg)。在土壤剖面上,全氮质量分数随着土层的加深逐渐递减,0~100 cm土层全氮平均质量分数为刺槐林地>柽柳林地>棉花地。

3种土地利用方式间速效磷质量分数(图1)除10~20 cm土层差异不显著外,其他土层间差异显著或极显著。速效磷质量分数以棉花地为最高,0~10 cm土层为9.44 mg/kg,0~100 cm土层的平均质量分数差异显著(P<0.01),为棉花地>柽柳林地>刺槐林地。在土壤剖面上,3种土地利用方式下土壤速效磷质量分数均表现出先减后增的规律,0~10 cm土层土壤速效磷质量分数最高。

3种土地利用方式下速效钾质量分数(图1)除70~100 cm土层差异不显著外,其他土层间均表现为差异极显著(P<0.01)。速效钾质量分数最高的为柽柳林地(0~100 cm土层平均为104.47 mg/kg),0~100 cm土层平均速效钾质量分数为柽柳林地>刺槐林地>棉花地。在土壤剖面上,速效钾质量分数与有机质质量分数的变化规律一致。

刺槐为豆科乔木植物,由于栽植年限较长,林下枯落物和草本植物的根系经微生物分解后产生较多的腐殖质,加上刺槐根系的固氮作用,使表层有机质和全氮质量分数极显著高于其他2种土地利用方式。土壤速效磷质量分数最高的为棉花地,由于耕作期间人为的施入磷肥导致土壤中速效磷养分质量分数极显著高于柽柳林地和刺槐林地。另外,由于人为的翻耕、施肥等干扰活动,导致棉花地土壤剖面上耕作层0~30 cm养分质量分数减小的幅度小于其他2种土地利用方式。总体而言,3种土地利用方式比较,除速效磷外,其余2种林地的土壤养分质量分数均高于棉花地。可知,种植耐盐植物可以改良盐碱地,提高土壤养分质量分数,并能得到有效的保持。柽柳林与刺槐林因树种生物生态学特性不同,改土保肥功能也有所不同,刺槐林改土保肥能力高于柽柳林。

图1 不同土地利用方式土壤养分质量分数Fig.1 Soil nutrients quality content of different land utilization modes

3.4 不同土地利用方式对土壤pH值的影响

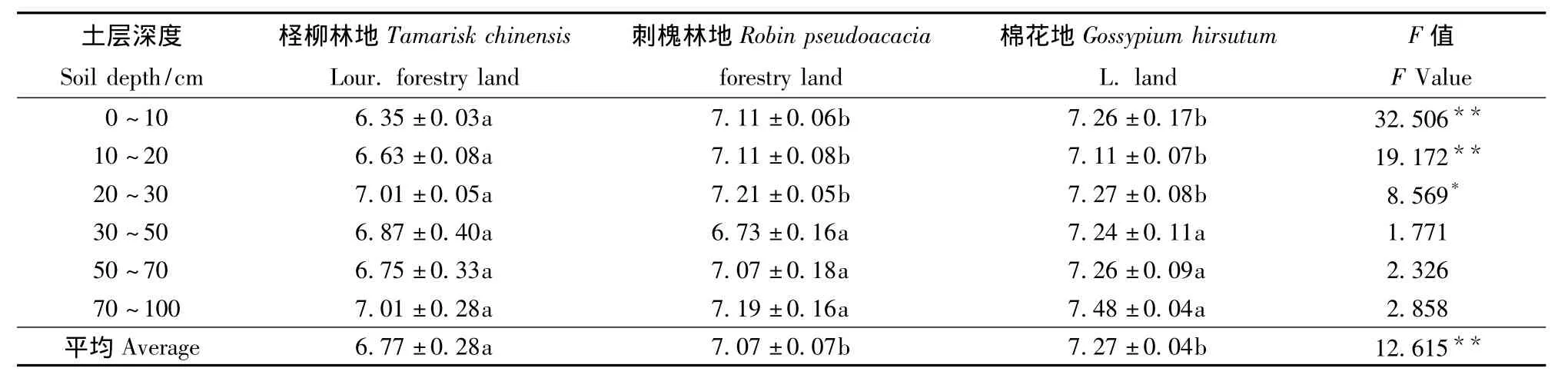

由表3可知:土壤pH值在不同土地利用方式间0~30 cm土层差异显著或极显著,说明不同土地利用方式对盐碱土壤pH值影响很大。除10~20 cm和30~50 cm土层外,其他土层土壤pH值变化规律一致(表3),均表现为棉花地>刺槐林地>柽柳林地。3种土地利用方式下土壤pH值都不高,柽柳林地pH值呈弱酸性,刺槐林地和棉花地呈弱碱性,棉花地土壤pH值最高,这可能是因为棉花地耕作时施入大量化肥所致。2种林地土壤pH值的差别较大,这除了与土壤盐分含量有关外,可能也与不同树木的枯枝落叶量以及它们的离子含量不同有关。

表3 不同土地利用方式土壤pH值Tab.3 Soil pH value of different land utilization modes

4 结论与讨论

1)不同土地利用方式对黄河三角洲河口区盐碱地的土壤理化性质的作用差异明显,且在不同的理化性质指标上的反映不同。整体上,人工造林或天然造林会增加土壤有机质、全氮、土壤黏粒的质量分数,增大孔隙度,降低土壤密度,而人工多年连作种植棉花的土地利用方式会导致土壤肥力降低,不利于黄河三角洲河口区土地的持续合理开发利用。

2)3种土地利用方式中,人工栽植的刺槐林对土壤改良效果较好,林下天然草地植被丰富,形成林草结合的优化模式,可发挥较强的保水、保土和保肥功能。柽柳林是通过进展演替而自然形成的具有很强耐盐性的灌木林,通过自身的生理特性来改善土壤结构,调节土壤的pH值,使土壤理化性质向良性方向发展。

对比3种不同土地利用方式发现,棉花地的含盐量高于刺槐林,有机质、全氮、速效钾及土壤密度等指标都低于刺槐林地和柽柳林地,说明单一耕作了10年的棉花地表现出土壤各指标整体上的轻度退化。孙启祥等[13]的研究也表明,对于黄河三角洲地区,在入海口淤积的新生陆地因营养丰富、适宜耕作而常常被开垦为耕地,但新生陆地进行农业耕作20年后土壤返盐严重,不再适宜继续耕种。本研究中棉花地已出现退化趋势,需要调整其种植结构与种植方式,以避免其地力的进一步退化。天然更新的柽柳林地是在未利用的荒地上自然繁生的,由于植被盖度小、降水量少而土壤蒸发量大,导致深层土壤水分沿毛细管上升,可溶性盐分离子也随水上升到表层而聚积,因而其含盐量最高;但在有机质、全氮等养分质量分数方面,柽柳林好于棉花地,说明林木生长可以改良土壤。这一点在刺槐林地表现得更为明显,其土壤平均密度最小,除速效磷外其他养分质量分数均高于棉花地和柽柳林地。刺槐林种植了50多年,其植被覆盖率增大,蒸发量减小,土壤返盐最轻,加之林内的枯枝落叶、残死细根进入土壤,改善了土壤结构,提高了土壤养分质量分数;因而,通过栽植耐盐树木、提高植被覆盖率来改良盐碱荒地是一条可行的途径。

另外,本研究中,柽柳林地对土壤pH值的调节效果显著高于刺槐林地和棉花地。由于柽柳林树龄比刺槐林树龄小的多,所以,对土壤其他理化性质改良效果低于刺槐林地;但是效果明显好于人为干扰的棉花地,这与方晰等[14]研究的观点基本一致。刺槐林地、柽柳林地和棉花地土壤地力均较低,人为干扰下单一的利用方式会导致土壤盐碱化加剧。建议在宜林地栽植刺槐和柽柳的混交林,在电导率较高的地区栽植盐生植物来改善土壤,对于棉花地应采取与苜蓿(Medicago saiva Linn.)地结合的间作方式或采用耐盐树木、林草、林农间作的方式,避免棉花地的进一步退化。与其他土地利用方式的土壤相比,滨海盐碱地土壤有机质质量分数相对较小,耕作地可采用免耕和秸秆回田等方式,减少对土壤结构的破坏,并利用秸秆的分解来增加土壤有机质质量分数,以提高土壤对盐碱危害的缓冲。土壤理化性质的各项指标是随着生长季节改变而动态变化的,而本文只是针对黄河三角洲河口区3种不同土地利用方式下植物处于生长旺季时进行的研究;因此,今后的研究应致力于不同生长季节的时间梯度和不同利用方式对土壤理化性质的影响,这对于指导黄河三角洲河口区盐碱地农业生产和土地可持续利用意义重大。

[1] Karlen D L,Ditzler C A,Andrews S S.Soil quality:Why and how?[J].Geoderma,2003,114:145-156

[2] 李灵,张玉,江慧华,等.九曲溪生态保护区不同土地利用方式对土壤质量的影响[J].中国水土保持,2011(11):41-45

[3] 李鹏,李占斌,郑郁,等.不同土地利用方式对干热河谷地区土壤可蚀性的影响[J].水土保持研究,2011,4(18):16-18

[4] 刘庆,吕振江,郑文爽,等.黄河三角洲不同土地利用方式对土壤的改良效应[J].土壤通报,2011,42(2):262-266

[5] 李庆梅,侯龙鱼,刘艳,等.黄河三角洲盐碱地不同利用方式土壤理化性质[J].中国生态农业学报,2009,17(6):1132-1136

[6] 刘东兴,宫伟光.大庆盐碱地立地质量评价[J].中国水土保持科学,2009,7(3):98-103

[7] 李新宇,唐海萍,赵云龙,等.怀来盆地不同土地利用方式对土壤质量的影响分析[J].水土保持学报,2004,18(6):103-107

[8] David C,Mark D,John H.Soil respiration from four aggrading forested watersheds measured over a quarter century[J].Forest Ecol Manag,2002,157:247-253

[9] 孔祥斌,张凤荣,王茹,等.城乡交错带土地利用变化对土壤养分的影响:以北京市大兴区为例[J].地理研究,2005,24(2):213-221

[10]张玉斌,吴发启,曹宁,等.泥河沟流域不同土地利用土壤养分分析[J].水土保持通报,2005,25(2):23-26

[11]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社,2007:30-183

[12]赵可夫,范海.盐生植物及其对盐渍生境的适应生理[M].北京:科学出版社,2005:121-146

[13]孙启祥,张建锋,Franz M.不同土地利用方式土壤化学性状与酶学指标分析[J].水土保持学报,2006,20(4):98-101

[14]方晰,洪瑜,金文芬,等.城乡交错带土地利用方式对土壤理化性质的影响[J].长江流域资源与环境,2011,20(10):1217-1221