渭北旱塬不同程度土壤侵蚀及生产力恢复试验

2013-12-16成婧吴发启王健云峰吴光艳于晓玲

成婧,吴发启,王健,云峰,吴光艳,于晓玲

(西北农林科技大学资源环境学院,712100,陕西杨凌)

土壤侵蚀会改变土壤的理化性状,破坏土体结构,降低土壤肥力与生产力[1]。由于其最终结果往往会导致作物产量下降,因此人们对土壤侵蚀及生产力恢复方面产生了广泛的关注。恢复土壤生产力有许多方法,如水土保持工程[2]、植树造林[3]等,这些措施虽然能起到积极的效果,但需要很长时间的土壤熟化过程,不能使土壤生产力得到快速的恢复。国外20世纪40年代至今一直在研究土壤退化及对生产力的影响[4-10],国内对侵蚀造成土壤理化性质变化的研究较多[11-14],而关于土壤侵蚀影响土壤生产力的定量研究则不多见,且多数只是单纯地研究土壤生产力随侵蚀深度的变化情况[15-17],对于模拟侵蚀状态下的土壤生产力恢复的研究则较为少见。基于此,笔者采用人工剥离和覆盖表土法对土壤退化现状进行模拟研究,并通过培肥来探讨土壤生产力的恢复状况;同时,对比2类不同的施肥量,以期高效、快速地恢复土壤生产力,旨在对黄土高原土壤侵蚀的治理及生产力的恢复提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验地位于陕西省合阳县,海拔910 m,E 106°20′~110°40′、N3 4°10′~ 36°20′,地势西北高东南低,呈倾斜状。该区多年平均降水量517.9 mm,主要集中在7、8、9月,降水年际间分配不均,降水变率为0.779~1.464,蒸发量为1 832.8 mm。光能资源较为丰富,年平均气温21℃,气候属于暖温带大陆性季风气候,属半干旱地区。土壤为红塿土,中性偏碱,pH值为8.4。

1.2 试验处理与设计

试验地设在陕西省合阳县甘井镇的一处平缓耕地上(<2°),分别设计侵蚀深度和施肥2个因素。

1)侵蚀深度。剥离表土10 cm(S-10)、剥离表土20 cm(S-20)、原未扰动土(S0)和在未扰动地表覆盖表土10 cm(S+10)4种处理小区,模拟不同程度的土壤侵蚀。

2)施肥处理。设无肥、常规施肥(N300P150K150)和过量施肥(N450P225K225)3个水平,分别记为F0、F1和F2。

该试验地先前为玉米(Zea mays L.)种植大田,耕作年限为20年,采用的耕作制度为传统农业机械作业,施肥水平为常规施肥量,即纯氮300 kg/hm2、P2O5150 kg/hm2、K2O 150 kg/hm2,土壤理化性状基本稳定。将大田平整后按照试验设计布置,各小区为随机区组排列,共12个处理,每个处理重复3次。每个小区的处理面积为5 m×5 m,四周用土埂相隔,为消除人为影响,小区在修建后闲置1年,于2009年进行侵蚀模拟及土壤生产力恢复试验。

试验所用玉米品种为沈单16,于4月16日播种,行距0.6 m、株距0.3 m,种植密度4.95株/m2。化肥一次性施入,生育期间各小区进行人工除草,小区不浇水,水分的获取均为当地自然降雨的补给,为雨养农业,9月28日收获玉米。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 土壤养分 玉米收获后每小区分别用蛇形采集0~20和20~40 cm土样,取多点(至少5点)混合成1个土样。土样于播种前和收后采集,样品经风干、磨细后过1和0.149 mm筛备用。土壤养分测定采用常规分析方法[18],有机质用硫酸-重铬酸钾法;全氮用硫酸-高氯酸消煮,全自动凯氏定氮仪法;铵态氮和硝态氮均采用氯化钾浸提-流动分析仪法;全磷用高氯酸-硫酸消化,钼锑抗比色法;速效磷用0.5 mol/L NaHCO3法浸提,钼锑抗比色法;速效钾用1.0 mol/L NH4OAc浸提,火焰光度法。

1.3.2 生物量和产量 生物量主要采集玉米的地上部分,包括秸秆、苞叶、叶和玉米籽粒。在每个小区的近中央取2 m×2 m面积上的各样品,带回室内进行鲜质量和干质量的称量。

产量于玉米成熟期采集植株样本,测定其籽粒质量,并根据面积计算出各小区玉米产量。

1.4 分析方法

试验数据用 Excel 2003进行整理分析,用SPSS15.0软件做相关的统计分析,多重比较采用LSR法,显著水平为0.05和0.01。

2 结果与分析

2.1 对土壤物理性状的影响

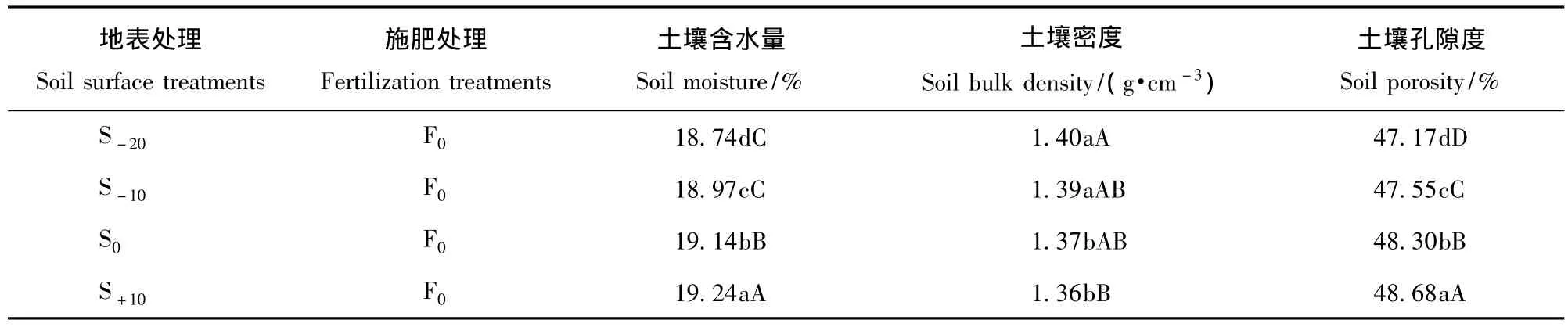

2.1.1 土壤侵蚀对土壤物理性状的影响 由表1可知,剥离地表熟土下的含水量低于原状未扰动土壤的含水量,并呈现出显著性差异,平均每侵蚀1 cm,含水量下降1.85%,覆盖10 cm熟土的土壤含水量比对照的高0.10%,表明覆土可以增加一定的土壤含水量。地表熟土的减少同样对土壤密度及孔隙度产生影响,与对照相比较,剥离地表10 cm和20 cm的土壤密度均有所增加,孔隙度则减小,表明侵蚀能够使土壤的物理性状变得恶化。覆土可以降低土壤密度,增加孔隙度,在一定程度上改善土壤物理性质。

表1 无肥下各处理的土壤物理特征Tab.1 Soil physical properties in treatments without fertilization

2.1.2 施肥对土壤物理性状的影响 从表2中可以看出,施肥下的各物理性状较无肥处理(F0)均有所改善,过量施肥处理(F2)下的土壤物理性状要优于常规施肥处理(F1)。对于土壤含水量,剥离表土每1 cm,常规施肥处理下的土壤含水量下降1.45%,过量施肥处理的下降0.95%。覆盖表土同样也可以增加一定的含水量。在2种施肥措施条件下,剥离表土的土壤密度较无肥处理有所下降,孔隙度有一定的增加,但仍与原状未扰动土有一定的差距。

表2 不同施肥下各处理的土壤物理性状Tab.2 Soil physical properties in treatments with different fertilization

2.2 对土壤养分的影响

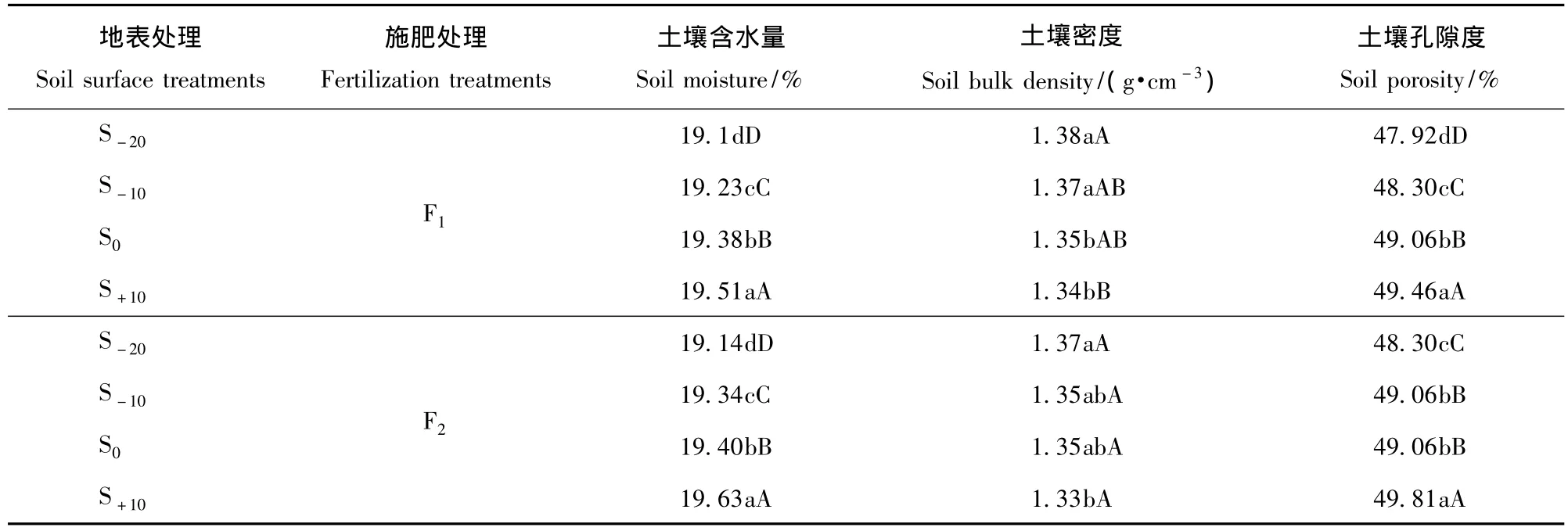

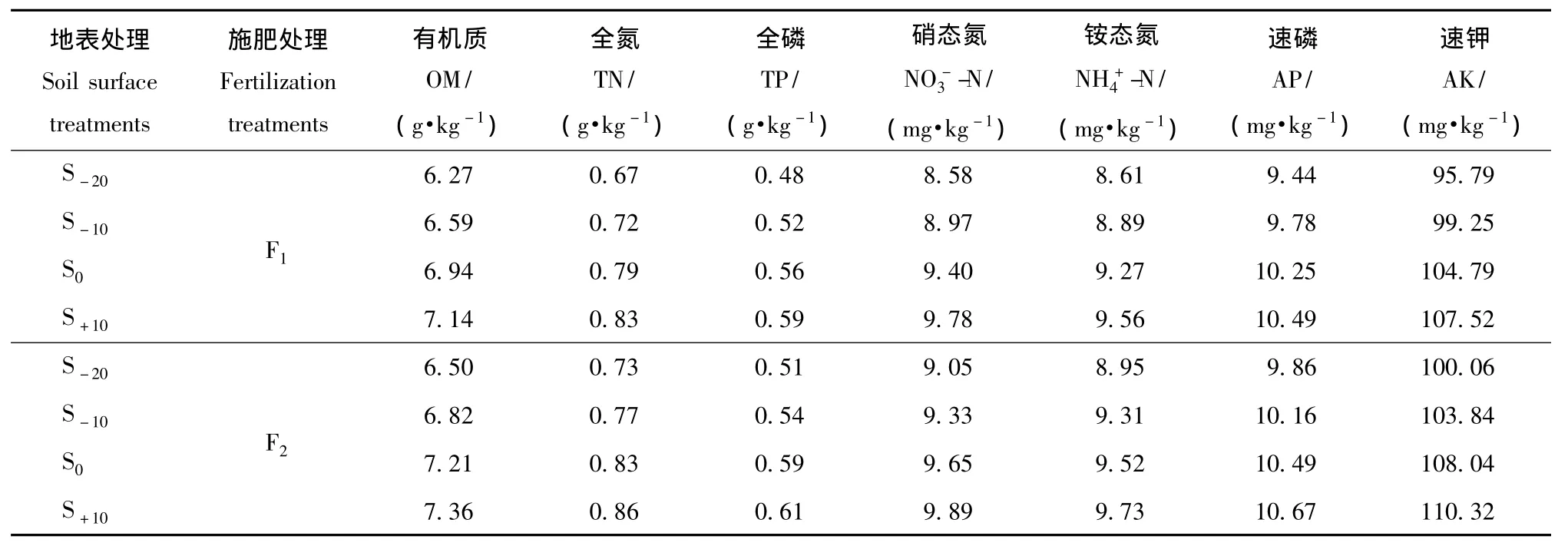

2.2.1 土壤侵蚀对土壤养分的影响 由表3可以看出,剥离表土下有机质质量分数呈现出下降的趋势,平均每侵蚀1 cm土壤,有机质质量分数减少0.026 g/kg,而平均每增加1 cm表土,有机质质量分数则增加0.017 g/kg;全氮和全磷质量分数也随着侵蚀程度的加深而减少,且全氮比全磷下降幅度大,平均每侵蚀10 cm土壤,全氮和全磷的质量分数分别降低0.05和0.04 g/kg,平均每增加1 cm表土,二者质量分数分别增加0.03和0.02 g/kg;对于硝态氮和铵态氮,土层厚度平均每侵蚀1 cm,二者质量分数分别减少0.044和0.034 mg/kg,平均每增加1 cm,二者质量分数分别增加0.031和0.033 mg/kg;速磷和速钾也表现出同样的现象,但同速磷比起来,速钾的下降幅度较大,平均每侵蚀土层1 cm,二者质量分数减少0.048和0.486 mg/kg,平均每增加1 cm,二者质量分数分别增加0.027和0.271 mg/kg。

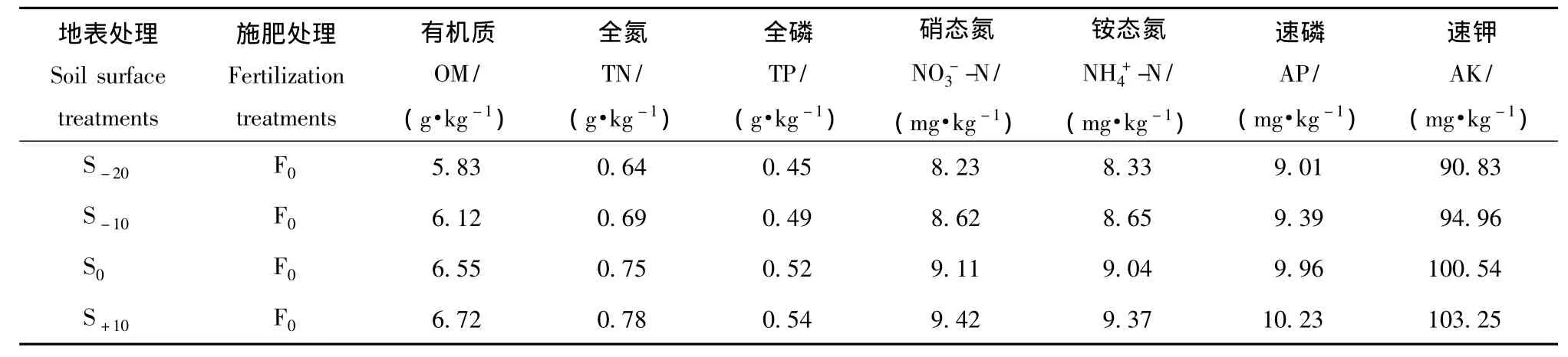

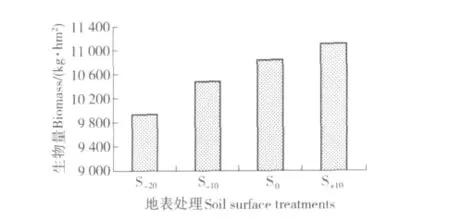

2.2.2 施肥对土壤养分的影响 由表4可知,对于同一地表处理,常规施肥和过量施肥的土壤养分质量分数均大于无肥处理下的土壤养分质量分数,且F2的土壤养分质量分数大于F1的土壤养分质量分数。与表3进行对比,对于有机质,常规施肥的有机质质量分数比无肥的平均高7.3%,过量施肥要比无肥平均高11.0%;对于全氮和全磷,常规施肥比无肥的平均高5.2%和7.4%,过量施肥处理比常规施肥平均高6.1%和4.7%;硝态氮和铵态氮同样表现出与全氮和全磷类似的变化趋势,常规施肥比无肥平均高3.6%和2.7%,过量施肥比常规施肥平均高3.3%和3.2%;常规施肥条件下的速磷和速钾质量分数比无肥平均增加3.8%和4.1%,过量施肥比常规施平均增加3.1%和3.7%。

表3 无肥下各处理的土壤养分质量分数Tab.3 The mass contents of soil nutrient in treatments without fertilization

表4 不同施肥下各处理的土壤养分质量分数Tab.4 The mass contents of soil nutrient in treatments with different fertilization

2.3 对生物量的影响

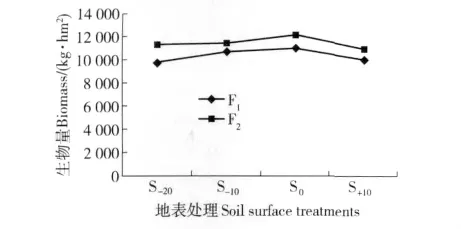

2.3.1 土壤侵蚀对生物量的影响 由于土壤生产力表示的是土壤能够产出作物的能力,因此生物量一定程度上也可反映土壤生产力的大小。由图1可以看出:土壤表层被侵蚀后会对玉米的生物量产生影响,且侵蚀程度不同,影响也不同。随着侵蚀程度的加深,玉米的生物量下降越明显。在不施肥的情况下,每侵蚀1 cm的土壤,玉米生物量平均降低0.38%;相反每增加1 cm熟土层,玉米生物量平均升高0.24%,表明生物量受土壤侵蚀的影响较明显。

图1 不施肥条件下各处理的玉米生物量Fig.1 Zea mays L.biomass in treatments without fertilization

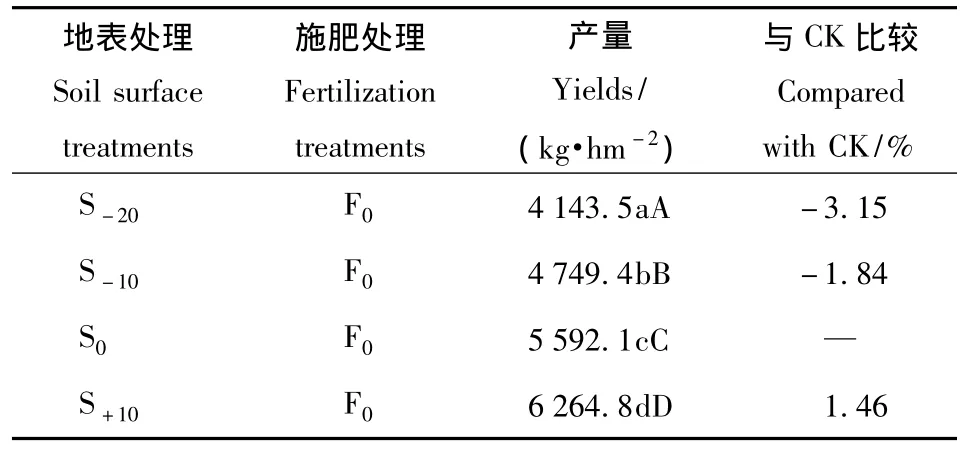

2.3.2 施肥对生物量的影响 由图2可知,对于任一种表土处理,施肥后玉米的生物量均高于图1中无肥下的玉米生物量,表明施入化肥能够增加玉米的生物量。尽管玉米生物量在施肥后有所提高,但对于不同侵蚀程度的土壤来说,生物量的变化依然随着侵蚀程度的增加而减少。对于常规施肥,每侵蚀1 cm表土,玉米生物量平均降低0.32%,相反,每增加1 cm土壤,玉米生物量平均增加0.28%;对于过量施肥处理下的玉米生物量,每侵蚀1 cm表土,玉米生物量平均降低0.27%,相反的,每增加1 cm土壤,玉米生物量平均增加0.23%。

图2 不同施肥量下各处理的玉米生物量Fig.2 Zea mays L.biomass in treatments with different fertilization

2.4 对产量的影响

2.4.1 土壤侵蚀对产量的影响 由表5可知,剥离表土下的玉米产量都有所减少,且差异显著。随表土层铲除厚度的增加,产量减少的幅度上升,由此现象可以说明侵蚀土壤越接近母质层,土壤生产力就越低。覆土下的玉米产量有所增加。与表土未扰动的地块对比,每侵蚀1 cm土层,玉米产量平均下降2.49%,每增加 1 cm土层,玉米产量平均提高1.46%。对照处理下的玉米产量为5 592.1 kg/hm2,属渭北地区玉米产量4 500~1万3 500 kg/hm2范围内,也就是说对于目前的坡耕地,投入的肥料与流失的养分大体相当。

表5 无肥下各处理的玉米产量Tab.5 Zea mays L.yields in treatments without fertilization

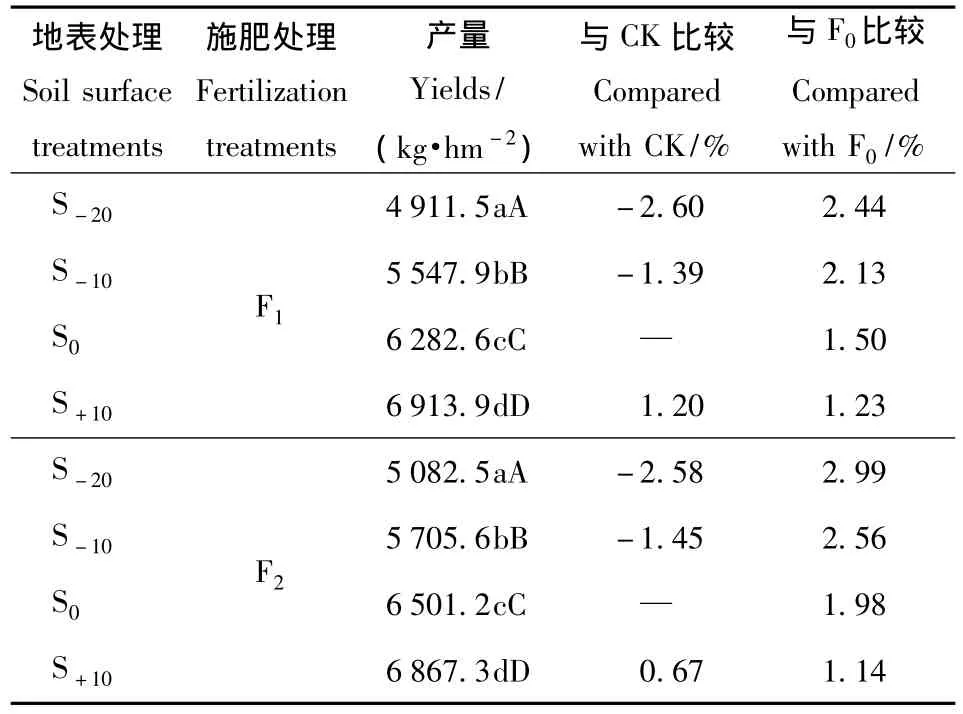

2.4.2 施肥对产量的影响 从表6可以看出,2种施肥处理下的玉米产量均显著提高,从剥离地表20 cm到覆盖10 cm表土,F1比 F0分别提高2.44%、2.13%,1.50%、1.23%,F2比 F0分别提高2.99%、2.56%、1.98%、1.14%。不论是何种施肥,各地表处理下的玉米产量依然随侵蚀深度的增加而减少,且差异显著,表明土壤侵蚀对玉米产量的影响仍起着重要的作用。在F1施肥处理条件下,平均每侵蚀1 cm土壤,玉米减产1.99%,平均每覆盖1 cm表层熟化土,玉米增产1.20%。对于F2施肥处理的玉米产量,土壤每侵蚀1 cm,玉米产量平均降低2.01%,每增加1 cm熟土,产量提高0.67%,提高幅度要比F1施肥处理的低,说明在土壤肥力较高的地区,施入过量的化肥并不会大幅提高作物产量。

表6 不同施肥下各处理的玉米产量Tab.6 Zea mays L.yields in treatments under different fertilization

3 讨论

土壤侵蚀能够降低土壤生产力,是土壤退化的主要形式[19],它对土壤生产力影响的机制比较复杂,表现在多方面,导致生物产量下降是最终表现形式[20]。土壤被侵蚀后,有机质和其他土壤养分被随之带走,表层的土壤养分往往最为丰富,因而受侵蚀的土壤其养分质量分数会有不同程度的降低。据吴发启等[21]研究总结,12°坡地的土壤养分质量分数与侵蚀30 cm表土厚的养分质量分数相当,可见侵蚀之严重。王志强等[17]的研究发现作物产量随侵蚀程度减产的主导因素是土壤有机质及其他养分质量分数,并呈现出随侵蚀深度的增加而降低的规律。本试验中,有机质及其他土壤养分质量分数随侵蚀程度增加而减少的趋势较为明显,表明土壤侵蚀能够对土壤中养分产生较大的影响。施肥能够增加一定产量,但剥离表土的玉米产量,尤其是除去表土20 cm的玉米产量仍低于未施肥原状土的玉米产量,表明施肥能够提高侵蚀土壤的玉米产量,但很难恢复到侵蚀前的产量水平。

土壤侵蚀对作物的生物量会产生一定影响,侵蚀程度越大,对生物量的影响也越大。施入一定量化肥会对侵蚀所造成的损失有一定补偿作用,但不能完全恢复。侵蚀程度越大的土壤,施肥后作物生物量的增幅也越大,但对于侵蚀程度较弱的土壤来说增幅并不显著。陈奇伯等[15]研究了不同地表处理下4种作物的生物量变化,在耕层表土剥离后均有不同程度的减少,且表土损失越多,作物的生物量也越低,与本试验研究的结果相一致。

对于侵蚀不严重地区,土壤侵蚀对作物产量的影响是土壤侵蚀引起土地生产力损失的综合体现[22]。本试验中各处理下的玉米产量均有不同程度的下降,施肥可以有效提高作物产量,对于侵蚀程度较严重的土壤,投入的肥料越多,对其土地生产力的恢复效果越好;但要注意的是施肥量不宜过多,以防养分在耕层土壤中发生了富集现象,这样不仅会造成化肥的浪费,而且还会导致土体的污染。

4 结论

1)土壤侵蚀会使有机质和其他土壤养分质量分数下降,侵蚀越深,养分质量分数越小,增加表土会提高土壤中养分质量分数。施肥也能够增加土壤中养分质量分数,但施肥过多易造成养分的富集。

2)土壤侵蚀会影响玉米的生物量,不施肥的情况下,每侵蚀1 cm耕层土壤,生物量平均下降0.38%,施肥能够在一定程度上改善侵蚀对生物量的影响,各处理下的玉米生物量平均降低0.27% ~0.32%,但侵蚀下的玉米生物量依然要比对照下的生物量要少,说明施肥虽能增加作物的生物量,但并不能完全弥补侵蚀造成的影响。

3)玉米产量随土壤侵蚀程度的增加而降低,每侵蚀1 cm土层,产量平均下降2.49%。施肥能够提高侵蚀土壤的玉米产量,增产幅度约0.67% ~1.20%,但与未侵蚀的土壤相比,依然不能完全补偿产量的损失。

[1] 刘秉正,吴发启.土壤侵蚀[M].西安:陕西人民出版社,1997

[2] 岳红光,戚继忠,赵永春.水土保持与生态农业建设[J]. 生态农业研究,1999,7(3):80-81

[3] 李俊清,崔国发.西北地区天然林保护与退化生态系统恢复理论思考[J].北京林业大学学报,2000,22(4):1-7

[4] 陈敏才,译.侵蚀对土壤生产力影响的国际比较[J].水土保持科技情报,1985(4):17-21

[5] The National Soil Erosion-Soil Productivity Research Planning Committee,Science and Education Administration-Agricultural Research.Soil erosion affection soil productivity:a research perspective[J].J Soil and Water Cons,1981,36(2):82-90

[6] Williams J R,Renard K R,Dyke P T.EPIC:A new method for assessing erosion's effect on soil productivity[J].J Soil and Water Cons,1983,38(5):38-41

[7] Ppierce F J,Larson W E,Dowdy R H.Soil productivity in the Corm Belt an assessment of erosion'soiling term effects[J].J Soil and Water Cons,1984,39(2):131-136

[8] Yong R A,Olness A E,Mutchler C K,et al.Chemical and physical enrichments of sediment from cropland[J].Trans of the ASAE,1986,29(1):29-32

[9] Daniels R B,Gilliam J W,Cassel D K,et al.Quantifying the effects of past soil erosion on present soil productivity[J].J Soil and Water Cons,1987,42(3):183-187

[10]Lobo D,Lozano Z,Dwolgado F.Water erosion risk assessment and impact on productivity of a Venezuelan soil[J].Catena,2005,64:297-306

[11]李光录,吴发启,刘秉正,等.黄土区侵蚀对土壤内在性质的影响[J].干旱区资源与环境,1997,11(1):45-52

[12]金轲,蔡典雄,吕军杰,等.耕作对坡耕地水土流失和冬小麦产量的影响[J].水土保持学报,2006,20(4):1-6

[13]刘世海.黄土高原南部坡耕地土壤氮素径流损失特征研究[J].泥沙研究,2006(1):71-75

[14]魏霞,李占斌,李勋贵.黄土高原坡沟系统土壤侵蚀研究进展[J].2012,10(1):108-113

[15]陈奇伯,齐实,孙立达,等.宁南黄土丘陵区坡耕地土壤侵蚀对土地生产力影响研[J].北京林业大学学报,2001,23(1):34-37

[16]贾锐鱼,赵晓光,杜翠萍.黄土高原南部水土流失降低土壤生产力的评价[J].西北林学院学报,2004,19(3):77-81

[17]王志强,刘宝元,王旭艳,等.东北黑土区土壤侵蚀对土地生产力影响试验研究[J].中国科学D辑:地球科学,2009,39(10):1397-1412

[18]鲍士旦.土壤农化分析.3版[M].北京:中国农业出版社,2000

[19]董萍,严力蛟.利用植物篱防治水土流失的技术及其效益研究综述[J]. 土壤通报,2011,42(2):491-496

[20]陈奇伯,王克勤,齐实,等.黄土丘陵区坡耕地水土流失与土地生产力的关系[J].生态学报,2003,23(8):1463-1469

[21]吴发启,赵晓光,刘秉正.缓坡耕地侵蚀环境及动力机制分析[M].西安:陕西科学技术出版社,2000

[22] Daniel C,Moore,Michael J.Crust formation effects on soil erosion processes[J].Soil Sci Soc AM J,1990,54:54-56