移动流媒体业务融合系统及性能分析

2013-12-14张瑞云王敬宇

张瑞云,刘 聪,王敬宇

(山东农业大学,山东泰安271000)

0 引言

网络融合不仅意味着电信网、互联网和广播网络的物理层融合,使承载网络相互补充形成无缝覆盖,更主要的是通过业务层面的融合,用户在使用不同网络提供的业务时,用户体验逐渐趋向一致[1]。从而达到用户对承载方式无感知的接入。移动流媒体业务[2-3]是3G/4G中的关键业务,点播和广播是2种主要的移动流媒体业务形式。随着移动通信技术的发展,移动网络空中接口的带宽已经得到很大提高,能够支持高速率的多媒体数据传输,技术上的进步推动了流媒体业务的发展,点播业务开始被广泛使用;移动多媒体广播业务既可以由手持式数字视频广播(digital video broadcast for handheld,DVBH)[4]、陆地数字多媒体广播(terrestrial-digital multimedia broadcasting,T-DMB)[5]等基于广播网络的承载技术来提供,也可以由多媒体广播/组播业务(multimedia broadcast/multicast service,MBMS)[6]这种基于移动网络的承载技术来提供。在业务提供方面,点播和广播各有优势,点播业务应用更加灵活,能够满足用户的个性化需求。广播业务是一点对多点的方式,在用户数量多的情况下,极大地提高了带宽利用率,但用户使用业务的灵活性较小。目前很多研究都针对将广播网络提供的移动多媒体广播业务和蜂窝移动网络提供点播业务结合起来。

随着移动通信技术的发展,可以通过各种无线技术接入互联网。互联网提供的流媒体业务也将在移动终端上得到普遍应用。基于应用组播技术的P2P流媒体业务平台目前在互联网上得到了广泛的应用,例如PPLIVE,PPStream等。

文献[7]介绍了以DVB技术为主体,实现三网融合;文献[8-9]介绍了利用移动网络与广播网络相结合的混合网络架构实现数据的分发;但文献[7-9]重点介绍了承载层面网络的相互配合和融合,没有对业务层面的融合进行深入分析;文献[10-13]只对单一的广播、点播或者P2P业务进行分析,没有分析流媒体业务的融合。当前多数文献或是讨论网络融合的架构,或是讨论某一种流媒体业务的应用。根据目前调研的情况,尚未发现从业务的角度来阐述流媒体业务融合的研究。

本文讨论的流媒体业务融合包含了蜂窝移动网络提供的点播和广播业务,广播网络提供的移动多媒体广播业务以及互联网提供的P2P流媒体业务。由于用户需求和业务部署的原因,各个运营商对点播、广播和P2P的平台是分别建设和管理的。将这些与流媒体业务相关的平台进行融合,向用户提供一致的用户体验,同时提高网络效率,是本文的主要目的。基于这样考虑,本文提出了2种实现流媒体业务融合的系统,分别是基于门户融合的流媒体业务融合系统(simple mobile streaming service convergence system,SMSC)和基于业务平台融合的流媒体业务融合系统(complex mobile streaming service convergence system,CMSC)。在对这2种系统的实现方式进行介绍后,本文对这2种系统进行了建模,并分析了这2种系统的性能。通过理论建模和仿真计算,得出CMSC系统的性能更优,而SMSC系统则易于实现的结论。

1 流媒体业务融合系统分析

点播、广播和P2P业务的融合包括多个方面,门户、订购关系、业务管理、内容管理、密钥管理都要进行整合,还包括不同模式终端的整合。考虑到原有的业务平台各自拥有大量的用户,能够进行平稳的过渡非常重要,基于这样的考虑,我们提出了SMSC系统。由于用户并不关心自己使用业务时接入了哪个平台,只是关心如何能方便地使用业务。因而,从用户使用业务的角度来考虑,提供门户的融合和终端的融合的SMSC系统就可以满足用户的需要。

但是SMSC并不是真正的业务融合,只是提供了统一的业务发现机制。不同的流媒体业务依然从属于不同的业务平台,具有独立的内容管理、用户管理、计费体系等,没有完全实现基于三网融合的移动流媒体业务融合的目标。CMSC系统实现了流媒体业务的完全融合,不仅提供统一的业务门户,而且将内容管理、用户管理、计费等组件进行整合。打破了原有的流媒体业务平台,将流媒体服务器抽象为业务能力,供融合后的流媒体业务平台调用。以下分别对SMSC系统和CMSC系统进行介绍。

1.1 SMSC 系统

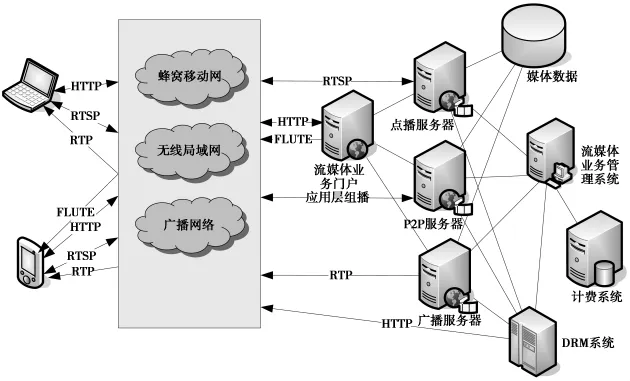

图1给出了SMSC系统的网络架构。从网络侧来看,3个业务系统仍然是相互独立的,通过将业务发现机制进行融合,形成统一的流媒体业务门户。流媒体业务门户通过承载网络向终端发送业务指南,用户也可以登录流媒体业务门户来浏览业务。各媒体服务器(包括点播服务器,P2P服务器,广播服务器)对应的业务都在流媒体业务门户上进行展现。这样整个网络架构在融合前后改动较小,除了门户的合并其他模块不需要变动。但是,业务管理系统相互独立,当用户访问业务时,对于特定的需求,从网络来看仍然从属于不同的业务平台。

图1 SMSC系统网络架构Fig.1 SMSC system structure

从终端侧来看,终端包括了多个无线接收模块,分别具有广播信号接收功能,移动通信功能和WiFi功能,可以通过蜂窝移动网、无线局域网或者广播网使用移动流媒体业务。目前这种具备多模式接收能力的终端已经有了一定的数量,能够用来接入融合的流媒体业务系统。

除了对业务门户进行融合,对于同一个业务在不同业务平台都有提供的情况,通过将用户连接在媒体服务器间进行切换,来优化网络提供业务的效率,用户接入SMSC系统的流媒体业务流程如图2所示。

图2 用户访问SMSC系统的业务流程Fig.2 Work flow for SMSC system service

图2中,步骤1-16显示了A,B,C,D等多部终端在SMSC系统浏览、选择、订购和接入业务的流程。在步骤17-22中,当大量用户访问同一个业务,且此业务被多个媒体服务器提供,则可以由点播服务器转到P2P服务器,通过应用层的组播技术向所有使用这个业务的用户提供媒体流。当用户数量进一步激增时,可以通过广播网络开辟一个特定的频道,将此业务作为广播业务向用户提供。当用户数量减少时,可以取消这个频道,该由P2P服务器或点播服务器向用户提供业务。

尽管SMSC系统的某些业务可以由不同的业务平台提供来均衡各媒体服务器的负担,提高网络带宽的利用率,但由于各业务从属于不同的业务平台,重定向用户连接,就会导致用户使用了不同业务平台的同一个业务,这样给计费带来了困难。为了更好地实现流媒体业务的融合,解决SMSC系统问题,本文提出了CMSC系统,将原先的3个业务平台整合成为统一的流媒体业务融合平台。

1.2 CMSC 系统

图3给出了CMSC系统的网络架构。图3中,终端与图1中的终端能力相同,可以通过蜂窝移动网、无线局域网或者广播网使用移动流媒体业务。从网络侧来看,不仅融合了业务发现机制,同时融合了业务管理系统原有的点播、P2P、广播业务平台作为统一的流媒体业务平台,对同一个内容源,在不同的应用场景下,可由不同的媒体服务器来提供。流媒体业务门户中的调度服务器根据预先设定的阈值将用户的请求重新定向到不同的媒体服务器上。阈值根据业务类型,用户数量的多少,内容源的热门程度,以及当前媒体服务器的能力来决定。对所有的流媒体业务实行统一管理和计费,并且增加了数字权限管理(digital right management,DRM)系统,实现了内容保护功能。

图3 CMSC系统网络架构Fig.3 CMSC system structure

在CMSC架构中,不存在由某个内容是由特定的媒体服务器提供的概念。用户使用流媒体业务的计费方式也将与现在完全不同。由于大量用户访问同一内容时,该内容可以由广播服务器来提供,这样就极大地节约了用户带宽,出现使用用户越多,费用也就越低的情况。流媒体的计费将包括基本的包月费用和用户使用业务时单独占用带宽状况的附加费用。根据对流媒体业务使用状况的统计,80%的用户只访问20%的内容,这样的业务模式降低了用户使用流媒体业务的费用。另一方面,由于用户数量较多的媒体内容通过广播或者P2P服务器提供的应用层组播方式来提供给用户,这样访问点播业务服务器的用户就在一定程度上被分流了。从而减轻了点播服务器的负担。减少了点对点的传输,也节约了网络资源。

与SMSC系统相比,CMSC系统进一步完成了流媒体系统的融合,采用统一的业务管理系统实现对流媒体业务的管理,解决了SMSC系统中的业务重叠导致的计费问题。同时由统一的调度服务器实现流媒体业务的调度。为了比较2种系统的性能,我们对用户接入媒体业务进行了建模及性能分析和比较。

2 理论建模

通过对用户行为分析,流媒体业务的请求到达率可拟合为服从泊松分布,服务时间服从负指数分布,访问不同的流媒体业务平台的消息复杂度是一样的,这样在没有进行融合的流媒体业务系统中,所有的来自外部网络的消息都通过流媒体业务门户分发到各流媒体业务能力组件。整个业务系统抽象成多个M/M/1队列,外部的业务请求在流媒体业务门户形成前台队列。假定λ为来自外部的总呼叫到达率;μ0为前台队列的呼叫处理率。

2.1 SMSC系统模型

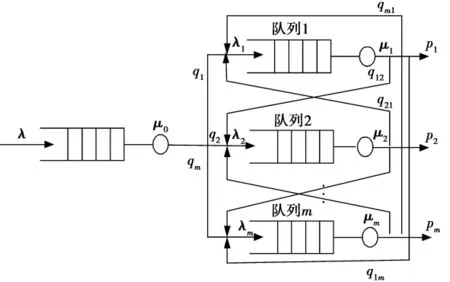

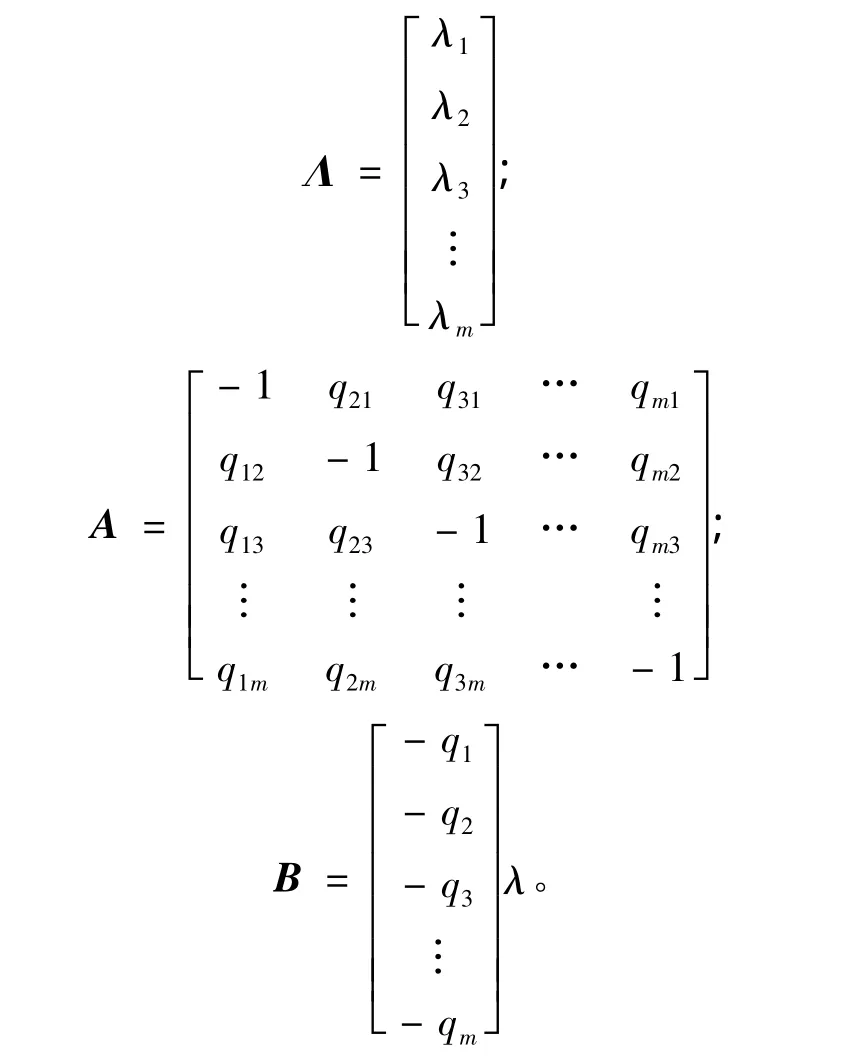

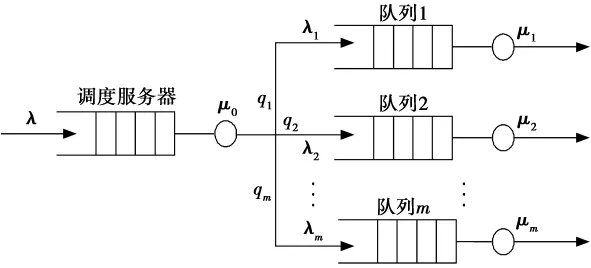

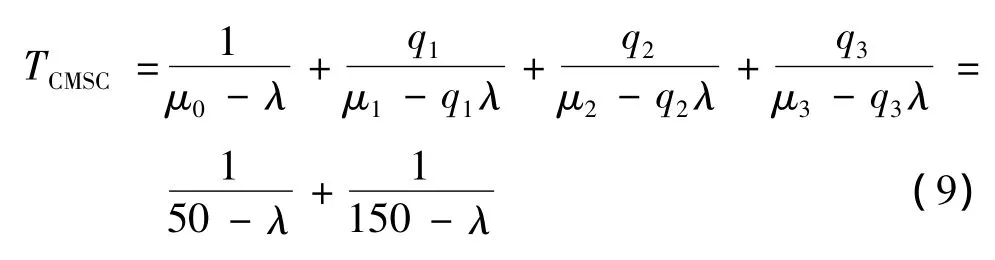

假定网络系统有m个流媒体业务能力组件,对应有m个消息队列,每个队列抽象成一个M/M/1排队器,则与前台队列一起组成一个排队网,如图4所示。

图4 SMSC系统模型Fig.4 SMSC system model

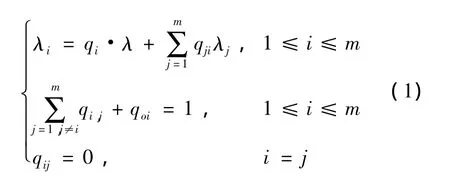

图4 中,qi(1≤i≤m)(i=1,2,…,m)分别表示分发到控制层各个队列的呼叫到达率的比例。qij(i,j=1,2,…,m)表示第i个队列向第j个队列发内部消息的比率,pi(1≤i≤m)表示第i个队列离去的消息的比率,λi,μi(1≤i≤m)分别为第i个队列的平均呼叫到达率和离去率,在稳态情况下,存在如下关系

(2)式中,λ,qij,qi确定时,可以求解方程组从而求出λi,方程组的解表示为

(3)式中,A-1为A的逆矩阵;

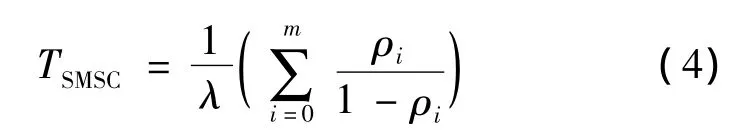

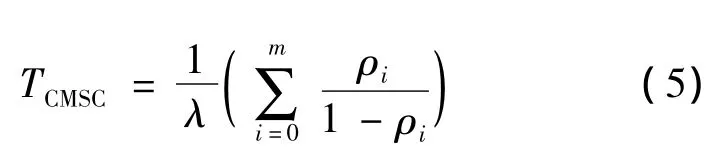

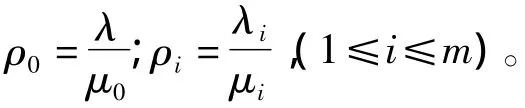

根据Jackson定理和Little公式,得出排队网的总的时延为

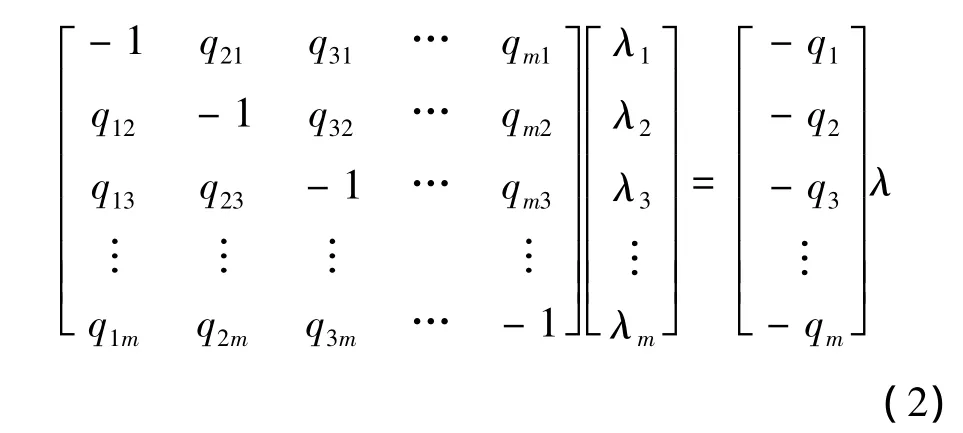

2.2 CMSC系统模型

图5为CMSC系统的队列模型,我们用调度服务器在前台进行业务分配,根据业务请求消息的特点和当前流媒体业务能力组件的空闲情况将用户请求分发到不同业务组件队列。由于用户的请求由调度服务器进行调度,因而此时不存在队列间的内部消息,即λi=qi×λ

同样根据Jackson定理和Little公式,得出排队网的总的时延为

(5)式中:

(4)式、(5)式分别表示消息进入独立排队网和综合排队网络停留的时间,即网络对消息的服务时间。为了便于比较2种排队模型的性能,下面通过仿真来分析网络的系统处理时间。

图5 CMSC系统模型Fig.5 CMSC system model

3 性能分析

上一节对这2种系统进行了理论建模,本节将对2种系统的模型进行分析,并采用SIMPROCESS软件进行仿真。

取m=3,对应于本文中讨论的点播服务器、广播服务器和P2P服务器这3个队列。

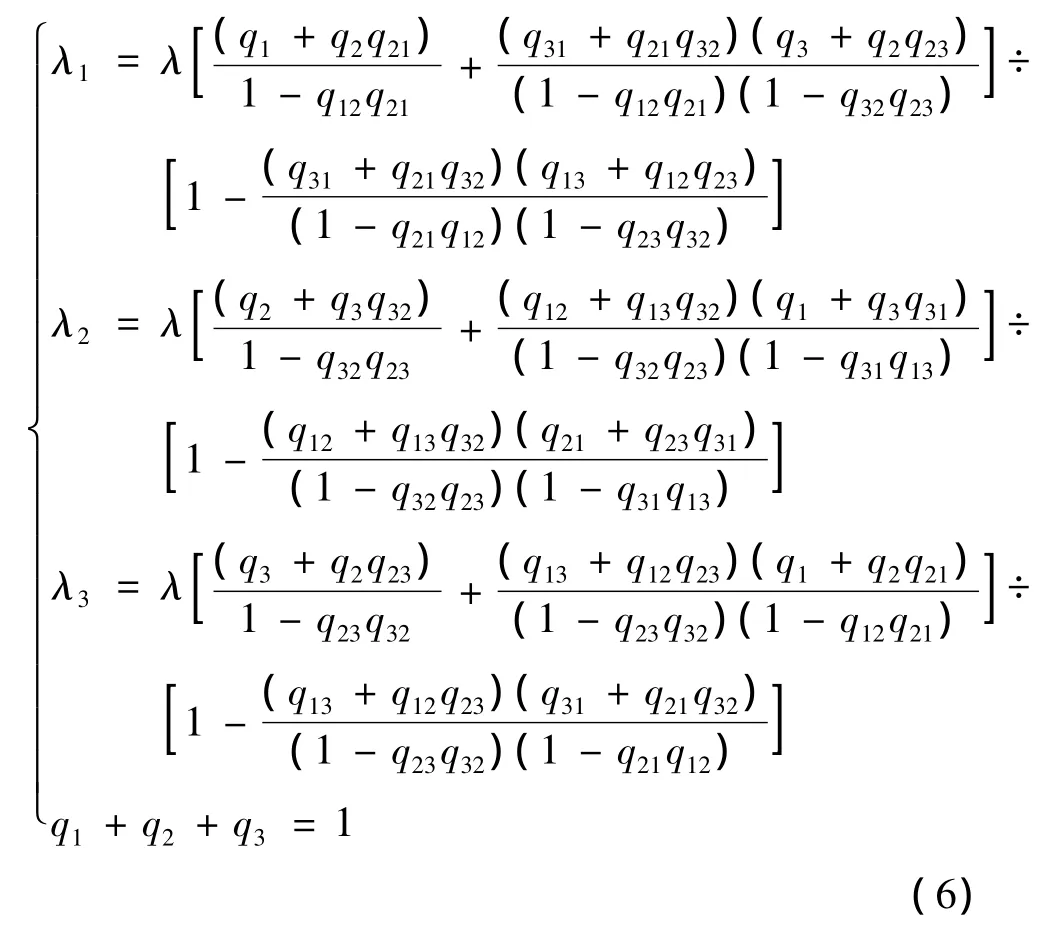

对SMSC队列模型进行计算,有

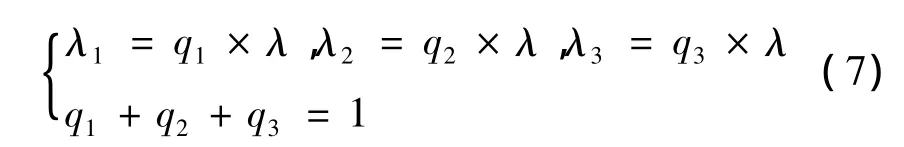

对CMSC队列模型进行计算,则有

取 q1=q2=q3,q12=q13=q21=q23=q32=q31=0.2,μ0=μ1=μ2=μ3=50,λ 取值从 1 次/s到 50次/s。

在此条件下,将(6)式代入(4)式得

将(7)式代入(5)式得

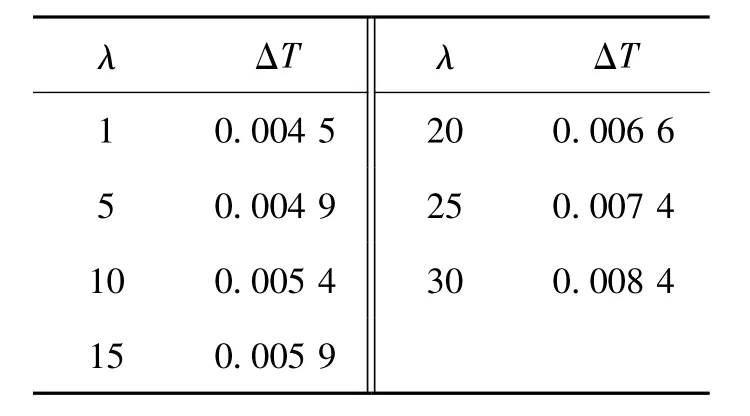

为了比较2种算法下的时延,令ΔT=TSMSCTCMSC。表1给出了ΔT与λ的取值关系。从表1可以看出,ΔT>0,表示CMSC系统在时延方面优于SMSC系统。

表1 不同呼叫达到率与2种系统时延之差的比较Tab.1 Comparison of different call to rate and the two system time delay

下面通过仿真来分析业务到达率与系统处理时间的关系。

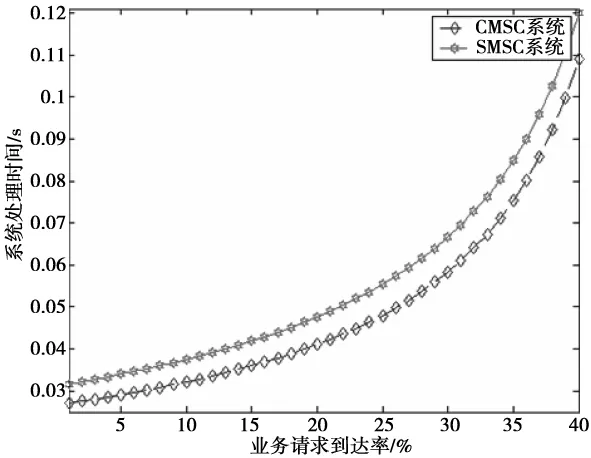

图6给出了当qij=2时,业务请求到达率与系统处理时间的关系。从图6中可以看出,随着业务请求到达率的增加,消息在网络中的平均总时延逐渐增加,而且基本呈指数规律增加。在相同的业务请求到达率时,SMSC模型的时延大于CMSC模型的时延。这是因为对SMSC模型而言,不仅要处理来自系统外部的消息,还要处理队列之间传递的内部消息,增加了系统的负荷,使时延增加。

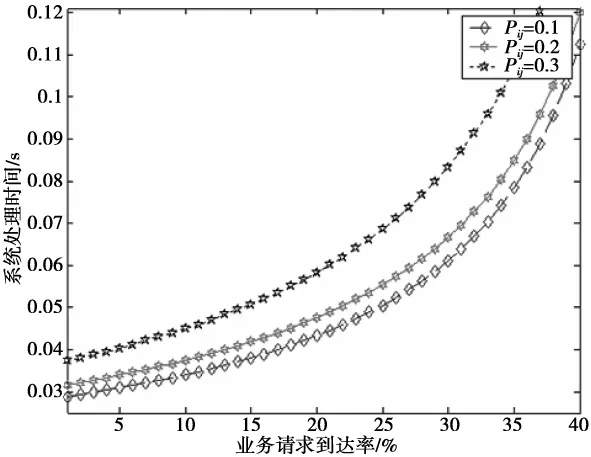

图 7为 q1=q2=q3,qij(i≠j,1≤i,j≤3)分别取0.1,0.2,0.3 的仿真结果,随着参数 qij(i≠j,1≤i,j≤3)变大,产生的内部消息越多,系统负荷越重,SMSC模型的性能就越差。而对CMSC模型而言,没有内部消息,所以不受影响。

图6 qij=0.2时,业务请求到达率与系统处理时间的关系Fig.6 Relationship between the service request arrival rate and the system processing time with qij=0.2

图7 SMSC业务请求到达率与系统处理时间的关系Fig.7 Relationship between the service request rate and the system processing time for SMCS

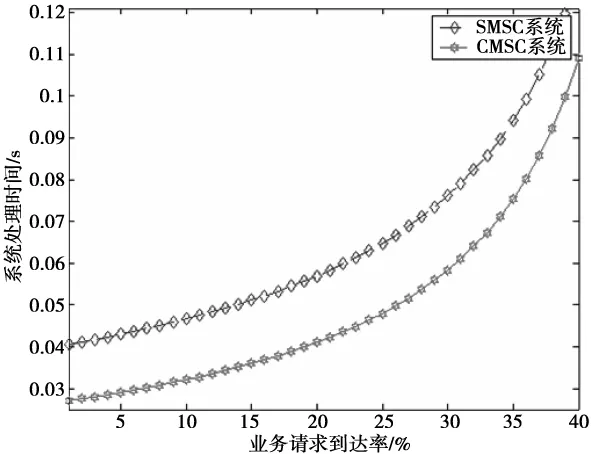

前面分析了q1=q2=q3的条件下,SMSC模型与CMSC模型的性能。此时,SMSC模型与CMSC模型的差别主要在于SMSC模型有内部消息,增加了系统的负荷。对于q1=q2=q3这种情况,只有当用户访问3个业务平台的业务请求数量接近时才会出现。在SMSC系统中,由于业务门户中的业务固定地对应于特定的业务平台,访问每个系统的人数不同时,分发到每个平台的业务请求到达率也不同。假设在SMSC系统中各个业务平台分担的业务请求到达率是不同的,分别为 q1=0.5,q2=0.3,q3=0.2,且平台之间没有业务转移,即 qij=0(i≠j,1≤i,j≤3)。对 CMSC系统而言,由于调度服务器会根据每个服务器的负载情况调度业务请求,可以认为在该模型中不同队列的业务请求数目是均匀的,故仍然有q1=q2=q3。对上述场景进行仿真,如图8所示。

通过图8我们可以看到,当SMSC系统没有内部消息产生,且不进行负载平衡时,其系统处理时间明显比CMSC系统要长。对CMSC系统而言,由于调度服务器会根据用户的请求消息和各个业务服务器的状况来进行调度,因此,能更好地实现服务器负载的均衡,降低了系统处理时间。

图8 没有内部消息的情况下,2种系统的系统处理时间比较Fig.8 Comparison of the processing time of the two systems

4 结束语

本文分析了移动流媒体业务的分类和特点,在三网融合的背景下,提出了2种实现移动流媒体业务融合的系统架构。将多种流媒体业务融入到统一的流媒体业务架构中。通过客户端和平台的整合,使用户接入不同的流媒体业务时,可以获得接近一致的用户体验。本文分别对2种融合系统(SMSC和CMSC)进行讨论,并对这2种方案的性能进行建模,理论分析和仿真结果显示,CMSC系统具有更好的性能,在改善用户体验的同时,降低了系统处理时间,提高了效率。但是,SMSC系统因其对现有网络设备的改动较小,在实现流媒体业务融合时也有其自身优势,流媒体业务的融合不仅仅是平台的合并和终端的改进,今后将对业务发现机制和融合后的互动业务进行深入的研究。

[1]邬贺铨.中国三网融合的特点与挑战[J].中兴通信技术,2011,17(1):1-2.WU Hequan.Features and Challenges of Lonverged Networks in China[J].ZTE lommunications,2011,17(1):1-2.

[2]杨波,廖建新,朱晓民,等.基于对等网结构的流媒体系统研究[J].计算机工程,2007,33(14):192-194.YANG Bo,LIAO Jianxin,ZHU Xiaomin,et al.Research on Streaming Media System Based on P2P Architecture[J].Computer Engineering,2007,33(14):192-194.

[3]廖建新,杨波,朱晓民,等.移动网络中基于两级缓存的流媒体调度算法[J].通信学报,2007,28(11):51-58.LIAO Jianxin,YANG Bo,ZHU Xiaomin,et al.Two-level cache based streaming media scheduling algorithm for mobile network[J].Journal on Communications 2007,28(11):51-58.

[4]European Telecommunications Standards Institute.Digital video broadcasting(DVB); transmission system for handheld terminals(DVB-H).ETSI EN 302 304 V1.1.1[S].Beijing:China Communications Standards Association,2004.

[5]CHO Sammo,LEE GwangSoon,BAE Byungjunet al.System and Services of Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting(T-DMB)[J].IEEE Transactions on Broadcasting,2007,53(1):171-178.

[6]HARTUNG F,HORN U,HUSCHKE J,et al.Delivery of Mobile Broadcast Services in 3G Networks[J].IEEE Transactions on Broadcasting,2007,53(1):188-199.

[7]MASTORAKIS G,MARKAKIS E,SIDERIS A,et al.Experimental Infrastructures for IP/DVB Convergence:an Actual Substantiation for Triple Play Services Provision at Remote Areas Personal[C]//IEEE 18th International Symposium on Personal,Indoor and Mobile Radio Communications.Athens:Conference publications,2007:1-5.

[8]刘聪,廖建新,王纯,等.广播网络中基于补丁流的丢包恢复机制研究[J].电子与信息学报,2009,31(6):35-38.LIU Cong,LIAO Jianxin,WANG Chun,et al.Research on Mechanism of Packet Loss Recovery Using Patching FEC in Broadcasting Networks[J].Journal of Electronics& Information Technology,2009,31(6):35-38.

[9]UNGER P,SCHACK M,KURNER T.Minimizing the E-lectromagnetic Exposure Using Hybrid(DVB-H/UMTS)Networks[J].IEEE Transactions on Broadcasting,2007,53(1):418-424.

[10]Open Mobile Alliance. OMA-AD-BCAST-V1_0-20070529-C[EB/OL].[2012-08-12].http://www.openmobileallia-nce.org.

[11]Open Mobile Alliance.OMA-TS-BCAST_Services-V1_0-20070320-D[EB/OL].[2012-08-10].http://www.open-mobilealliance.org.

[12]3GPP.TS 26233-500 V7.0.0(2007-06),3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Services and System Aspects;Transparent end-to-end packet switched streaming service(PSS)[S].2007.

[13]秦丰林,刘琚.P2P网络流媒体关键技术[J].电子学报,2011,39(4):20-23.QIN Fenglin,LIU Ju.Key Technologies in P2P Media Streaming[J].ACTA Electronica Sinica,2011,39(4):20-23.