保定西部山区缺水区构造裂隙水找水实例解析:以唐县史家佐村地下水勘查为例

2013-12-14邓启军朱庆俊李巨芬

邓启军,李 伟,朱庆俊,李巨芬,李 曼

(1.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北 保定071051;2.保定市供水总公司,河北 保定071051)

保定西部山区位于太行山东麓北段,总面积约11 500 km2,据不完全统计,涉及到9个县(市、区)普遍面临缺水问题,其中季节性缺水村庄有2 000余个,常年缺水村庄800余个[1]。由于基岩地下水埋藏的复杂性及不均匀性[2],一直以来,缺水地区的成井率不高,当地群众常面临饮用水短缺、水质恶化及因水致贫等问题。

史家佐村有2 500余人,位于唐县齐家佐乡东北,属于中低山地貌。本区属于严重缺水地区,由于现有饮用水井供水能力严重不足,大部分村民只能以高价从邻村购买生活用水,给原本就不富裕的村民又增加了一大笔额外的负担,同时,村民内部因为争夺有限的水资源而时常激化矛盾,严重的影响到了邻里和谐。近年来,该村先后向县、市反映缺水问题,也有多家单位曾在此地开展了勘查,但是因为特殊的地质条件,均是无功而返。区内找水难度极大,主要体现在以下的两个方面,一、地质条件较为复杂,大部分构造均被岩脉、高岭土脉侵入,富水构造较少,地下水连通性较差;二是工作区地下岩脉复杂,对测量的数据很容易引起误判,增加了地下水勘查难度。

1 自然地理及水文地质条件

该区位于北温带季风气候边缘,属于温带半干旱、半湿润的大陆性季风气候,年均降雨量521 mm,降雨分配不均,多集中在6-8月份,年纪降雨量变化较大,无地表水流通过。

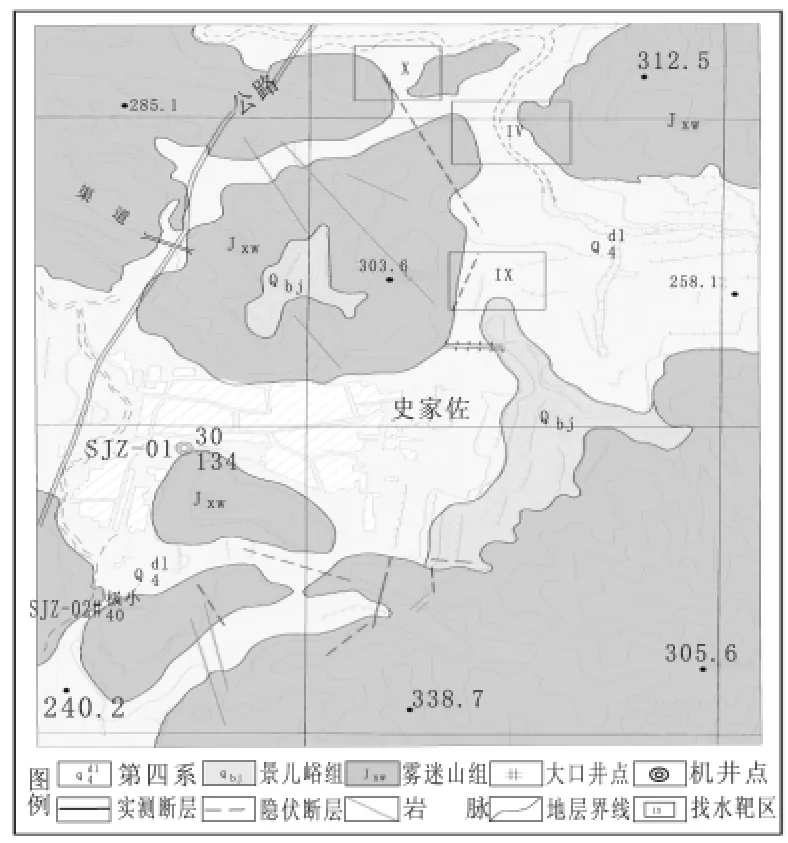

区内出露的地层主要有蓟县系雾迷山组燧石白云岩(Jxw)、景儿峪组燧石角砾岩夹薄层石英砂岩(Qb)和第四系残坡积物()。主要地质构造以NE和NW方向断层构造为主,其中以NW向为主导方向的构造,以岩脉、高岭土充填较多,图1。

早先曾在村西沟施工一口150 m深井,遇到闪长岩体,后挪孔至村南,于2002年成井(SJZ-01),井深134 m,该井曾以3吋泵满管连续抽水52 h,水位稳定,停泵后水位恢复速度较快,然而在使用几年后,现已基本报废,通过对SJZ-01钻孔分析,该井刚开始使用阶段出水量较好,但在使用了几年之后,就基本报废,说明该井所处的位置地下水的补充不足,分析其原因主要是岩脉及高岭土脉将该村的地下空间切割成网格状,成为一个个独立的小单元,地下水的连通性较差。村南沟里挖有一大口井(SJZ-02),井深40 m,第四系覆盖较薄,约4~8 m,下伏致密的黄白色高岭土,水量极小。

图1 史家佐地质构造及找水靶区示意图

2 典型地区地下水勘查示范

2.1 确定找水靶区

区内第四系松散层基本不含水且雾迷山组白云岩岩溶发育情况较差,所以该地区主要以寻找构造裂隙水为找水目标。又因NW方向断层构造岩脉侵入较多,富水性与导水性较差,所以找水的重点方向主要以避开村西侵入岩体及村南高岭土脉地区,寻找地下水补给条件通畅的地区,因此,本区的找水区域,只能放在村东与村北,其目标应以构造裂隙水特别是与NW方向伴生的NE方向构造裂隙水为主[3]。其主要的技术手段主要包括遥感解译、水文地质调查、物探勘查及钻探验证[4]等。

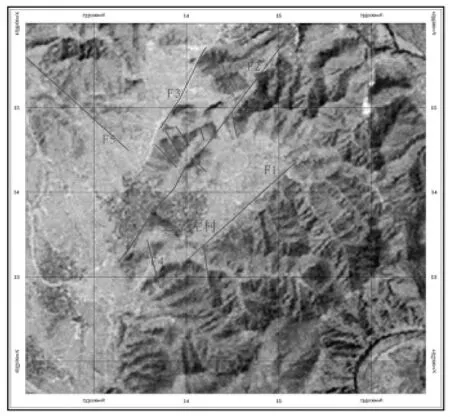

从卫星影像上显示,史家佐村及周边发育四条规模较大的线性构造及一系列次级构造,其中,规模较大的构造三条为NE走向,一条为NW走向,(图2)。其中,F1、F2和F4主要构造及村庄附近的一些小型构造,离史家佐较近,对于本区地下水勘查有实际意义,F3和F5线性构造因为距离村庄较远,其开采成本较高。所以在选择地下水勘查靶区的时候未予考虑。

图2 史家佐村遥感解译图

构造F1:南北两侧影像色调、纹理差异较大。根据野外验证,构造线东南侧岩性为燧石条带白云岩,倾向SE,西北侧大多被第四系覆盖,基岩出露较少,局部可见燧石角砾岩,石英砂岩,大都强风化、极破碎呈堆积状,只局部可辨产状,倾向SE。

构造F2:位于史家佐村东北,走向NE40°左右,延伸较长,地貌上形成深切沟谷、陡崖以及哑口,图上可以看出其横穿村东北出山口。构造线两侧均为燧石条带白云岩,东南侧岩层倾向南东,西北侧岩层倾向南西。据野外实地验证,村北丘陵处,该构造东南侧见多条NW向高岭土脉和一条NE向闪长岩脉;西北侧见多条NNW向高岭土脉和一条闪长岩脉。

构造F4:位于史家佐村南部,根据野外验证,在山坡边缘发现有一约10m宽的豁口,构造行迹明显,豁口两侧为岩性为燧石条带白云岩,因受构造活动影响,产状较为混乱,豁口内被黄绿色闪长岩脉侵入,延伸较短,走向NW20°。

从遥感解译图上可以看出,洼地东侧及村北丘陵大气降水经入渗后,汇集于村东山间洼地,并由东北出山口流出,洼地某一处应为地下水的排泄通道。遥感解译图上显示F2构造横穿东北出山口,故将此处圈定为一个找水靶区(图2,Ⅳ区);同时,水文地质人员在村东北山坡开挖面坡脚处发现构造角砾岩出露,构造带宽4~5 m左右,角砾岩胶结程度较差,见有溶蚀现象,中间被1~2 m左右完整岩石分隔,利用音频大地电场寻找其低值点,推断其为一条NE方向的断层构造,倾角不明,符合对于本区地下水的赋存条件的基本推断,故作为一个找水靶区(图2,Ⅸ区);同时在村北山垭口处发育有一的线性构造,贯穿整个垭口,利用音频大地电场测量也反映有一线性的低阻带存在,但因为地表均被残坡积所覆盖,不能确定其为断层亦或是被岩脉侵入,亦圈定为一个找水靶区(图2,Ⅹ区)。

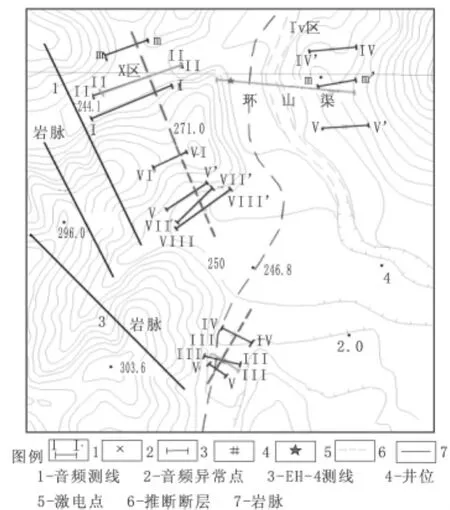

在圈定找水靶区的基础上,选择了合适的物探方法,开展了详细的物探勘查工作,技术手段主要包括:音频大地电场、EH-4电导率成像法、激发极化法,图3。

图3 史家佐村物探工作部署图

2.2 各靶区成井条件分析

Ⅳ区:

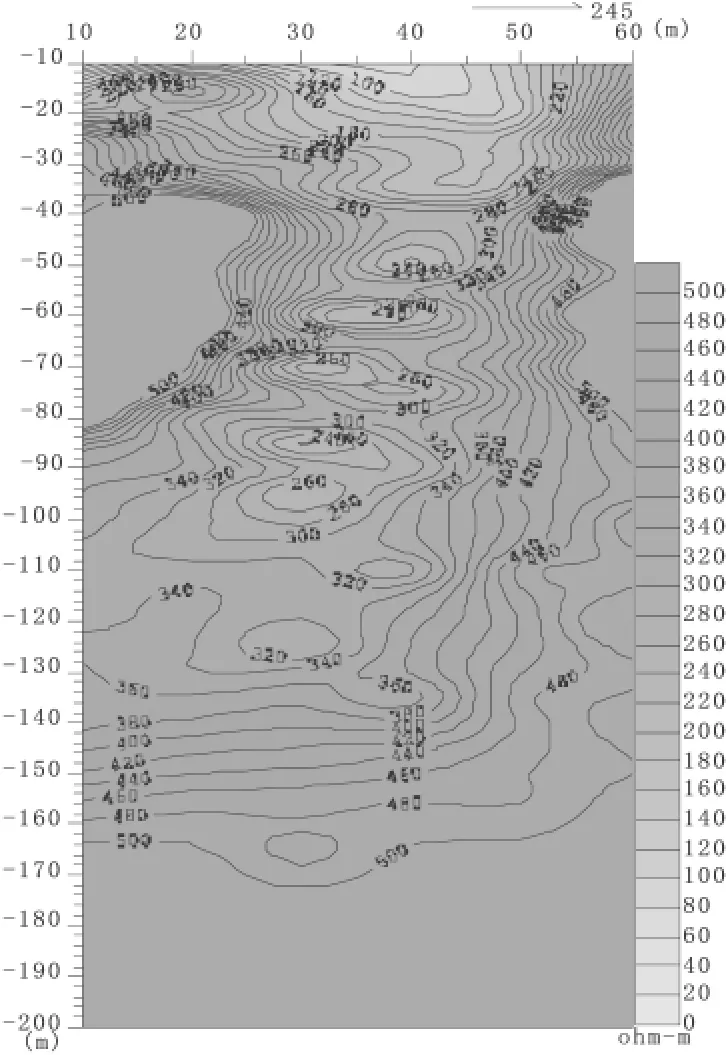

村北出山口,整个沟谷呈NW15°方向,宽约140 m,剖面呈浅U型,沟内主要被第四系覆盖,沟两侧主要出露雾迷山组燧石条带白云岩,局部可见有角砾灰岩。其上游汇水面积约10 km2,在主沟谷处开展了物探工作,其EH-4勘查结果见图4。

图4 史家佐Ⅳ区EH-4勘查结果图

由图可知:除表层受第四系覆盖层厚度变化影响局部电性有所差异外,剖面中部中深层为完整灰岩的电性反映;剖面起始端-130 m有一发育深度小于100 m断层;剖面30 m处异常不明显,尾端完整角砾灰岩出露,视电阻率值较低应与表层分布的角砾灰岩有关。于-130 m处开展了激电测深工作,视电阻率曲线反映埋深150 m范围岩层完整,无明显的破碎。因此,该处不符合定井的基本条件,未能成井。

Ⅹ区:

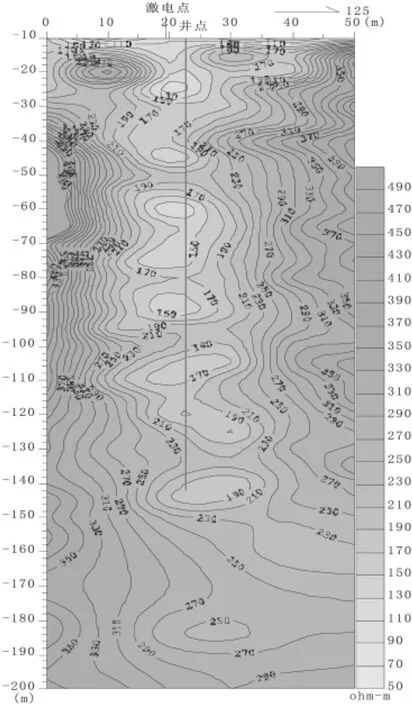

根据音频大地电场测量表明,该线性构造走向NW20°,倾角不明,构造东侧岩性主要为燧石条带白云岩,西侧出露有少许景儿峪组燧石角砾岩夹薄层石英砂岩,因不能判断该线性构造是否被岩脉侵入,所以,垂直于该推线性构造,开展了相关物探综合测量工作,其EH-4勘查结果见图5。

根据以往的物探勘查数据,普遍岩脉的激电参数高于富水断层的激电参数,二者激电参数值的分布区间不同,过对该区的EH-4勘查,对比图5与图4,二者反映完整白云岩的视电阻率一致,均为500 Ωm左右,富水断层的视电阻率为150~200 Ωm,岩脉的视电阻率值为250~300 Ωm,故Ⅹ区可以判断为岩脉侵入构造,不具备成井条件。

图5 Ⅹ区岩脉的电性特征

Ⅸ区:

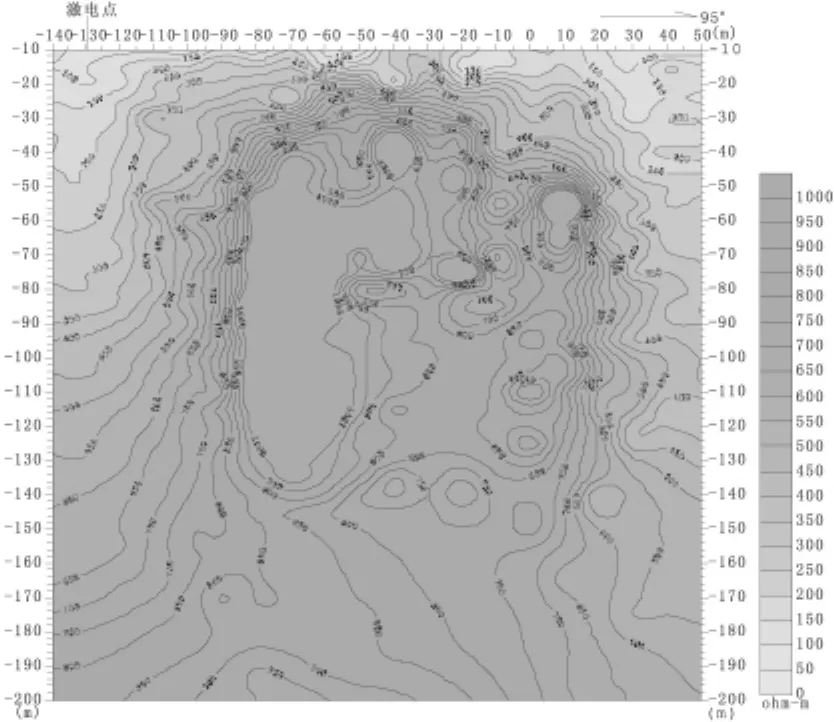

音频大地电场曲线反映出该断层走向为N30~40°E,异常宽约10 m。起始线位于断层出露处,两段低阻异常被20 m处高值分隔,该高值位北延伸大地电场曲线仅有一组低阻异常存在,分析一方面可能是第四系覆盖层影响了大地电场的分辨能力,另一方面可能是断层不同位置发育不同,向北二条小规模断层合并成一条断层,勘查结果见图6和7。

EH-4结果反映出该断层倾角较大,应大于80°,倾向剖面尾端;断层宽约10 m,断层发育深度大于150 m。为验证EH-4结果,同时了解断层的富水情况,在EH-4剖面19 m处开展激电测深工作。视电阻率测深曲线表明AB/2=65~170 m,特别是80~100 m段,地层岩石破碎,与EH-4勘查结果一致。

2.3 拟选井位水文地质条件分析

对比分析三个找水靶区水文地质条件并结合物探勘查结果,确定村东北(Ⅸ区)为成井的优选地段。该区位于村东北的山间盆地,地形标高为全区最低处,村东侧与村北丘陵的地下水全部汇集于此,具有足够的汇水面积且村西的地下水向该区径流;其次该点主要发育为NE方向的张性断层,未见岩脉侵入,地下空间避免了被岩脉分割成互补联通的小单元,地下水的连通性较强,且断层发育于脆性的白云岩中,其破碎带的裂隙和岩溶发育,具有一定的储水空间,形成了补给通畅的断层蓄水构造[2]。因此,综合考虑,选择Ⅸ区作为井位的最优选择。

3 钻孔实施效果

根据水文地质调查及物探测量的结果,设计井位定在Ⅸ区EH-4剖面22 m处,孔深为140 m,采用先进的空气潜孔锤技术加泡沫洗井钻进。实际实施的井深为138 m,终孔后,实施了物探综合测井、抽水试验及饮用水质分析等工作。抽水试验表明,该井涌水量大于1 440 m3/d,动水位埋深36.87 m,降深10 m,水质符合国家生活饮用水卫生标准,彻底的解决了史家佐村近2 500人及邻近村庄的生活用水难题,取得了较大的社会、经济效益。

图6 史家佐Ⅸ区EH-4勘查结果图

4 结语

1)本次勘查示范井的成功实施,成功的解决了史家佐村近2 500口人的饮水问题,产生了较大的社会、经济效益,对下一步在保定西部山区构造裂隙水的勘查积累了经验,起到了很好的示范作用。

2)在缺水山区的找水实践中,各专业人员相互配合以及各种技术方法的相互验证,能有效的提高山区找水的工作效率与成井率。

3)在实际岩脉发育区的寻找构造裂隙水的过程中,应通过断层露头观察,对比分析勘查成果,判断断层或是岩脉侵入,以便取得良好的勘查效果。

[1]邢卫国.保定西部山区地下水赋存环境与勘查方法研究[D].北京,中国地质大学(北京)2009.

[2]刘光亚.基岩地下水[M].北京:地质出版社.1979.

[3]刘国昌.地质力学及其在水文地质工程地质方面的应用[M].北京:地质出版社.1979.

[4]武选民,郭建强,文冬光等.“逐步逼近式”找水方法及其在缺水地区水文地质勘查中的应用[J].西北地质.2009,42(4):102-108.