基于RS和GIS的川西天然林保护区土壤侵蚀动态研究

2013-12-13赖家明周广华胡庭兴杨武年

赖家明,周广华,胡庭兴,杨武年

(1.成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都610059;2.四川农业大学 林学院,四川 雅安625014)

土壤侵蚀是土地退化的根本原因,也是导致生态环境恶化的重要因素。我国是世界上土壤侵蚀最严重的国家之一,土壤侵蚀面积高达4.92×106km2,占国土总面积的51.2%[1]。土壤侵蚀导致土地资源衰减、土壤肥力下降、库塘湖泊淤积等一系列危害[2-4]。森林具有较强的水土保持效能,森林植被在保护土壤,遏制土壤侵蚀方面起着重要作用。

川西林区是我国第二大天然林区——西南林区的主体部分,是生物多样性富集区和生态脆弱区[5],而且是长江、黄河的源头地区、也是长江上游地区极为重要的水土保持区域,因此成为我国天然林保护工程的核心区域。区域地貌以高山、深切峡谷为主,降雨集中,强度大,滑坡、泥石流等自然灾害发生的几率较大[6]。同时,由于长期对天然林的采伐,川西地区的森林遭到严重破坏,加剧了水土流失,山洪、泥石流等地质灾害频繁发生。有关研究表明,川西地区森林覆盖率从50年代的30%下降到80年代的18.8%[7];50年代水土流失面积不到20%,到80年代已经达到了34%。石培礼等[8]的研究表明,川西地区天然林的生态服务功能总价值达4.69×109USD/a,其中生态效益、经济效益和社会效益分别占77.51%,17.10%和5.39%。这说明川西林区在长江上游乃至全国生态安全建设中具有重要的地位和作用。

天然林保护工程是我国投资大、涉及面广、影响程度深的生态工程。到目前,天然林保护工程已实施10a余,工程建设成效如何?是否达到预期的目标?这些是天然林保护工程效益监测亟待回答的问题。为了克服常规监测方法的缺点,并进行土壤侵蚀时空变化的大尺度研究,近年来,许多学者运用3S技术进行了土壤侵蚀动态监测研究[9-11]。但目前大多数研究主要集中在北方黄土高原和丘陵地区,对于川西林区的研究还较少。基于此,本文以川西地区天然林为研究对象,利用RS和GIS技术研究了实施天然林保护工程前后土壤侵蚀强度的动态变化,分析了天然林保护工程的水土保持效果,为天然林保护工程的宏观管理决策提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本文以四川省甘孜州道孚县甲斯孔林场为研究区,该区位于川西林区的核心地带,也是天然林保护工程的重点区域,地理位置为东经100°38′—101°03′,北纬30°44′—31°06′,地处青藏高原东南缘的鲜水河断裂带,是典型的高山峡谷与丘状高原过渡地带,海拔分布在2 800~5 100m,面积约67 493hm2。气候属北亚热带大陆性高原季风气候,年平均降雨量578mm。森林植被较丰富,主要分布树种有冷杉(Abies fabri)、云杉(Picea asperata)、桦木(Betula)和高山栎(Quercus semecarpifolia)等。

1.2 研究方法

1.2.1 数据收集 收集了甲斯孔林场1989,1999年的TM影像和2007年SPOT 5遥感影像数据以及道孚县土壤、降水数据和研究区1∶50 000地形图。

1.2.2 遥感影像的预处理 基于ENVI 4.7遥感图像处理软件平台,利用地形图,采用控制点法对2007年的SPOT 5遥感影像进行精确配准,总体误差控制在1个像元以内。以SPOT 5影像作为基准影像,基于像素坐标实现TM影像与SPOT影像的配准处理。利用定标系数对遥感影像进行辐射定标,利用戴昌达等[12]人提出的直方图法进行大气校正,完成各时相遥感影像的预处理。

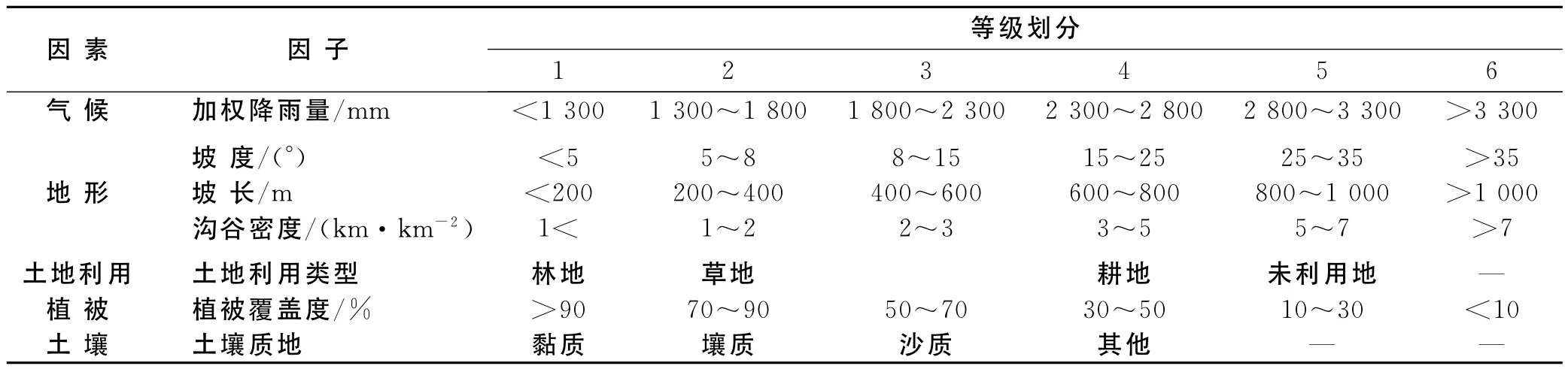

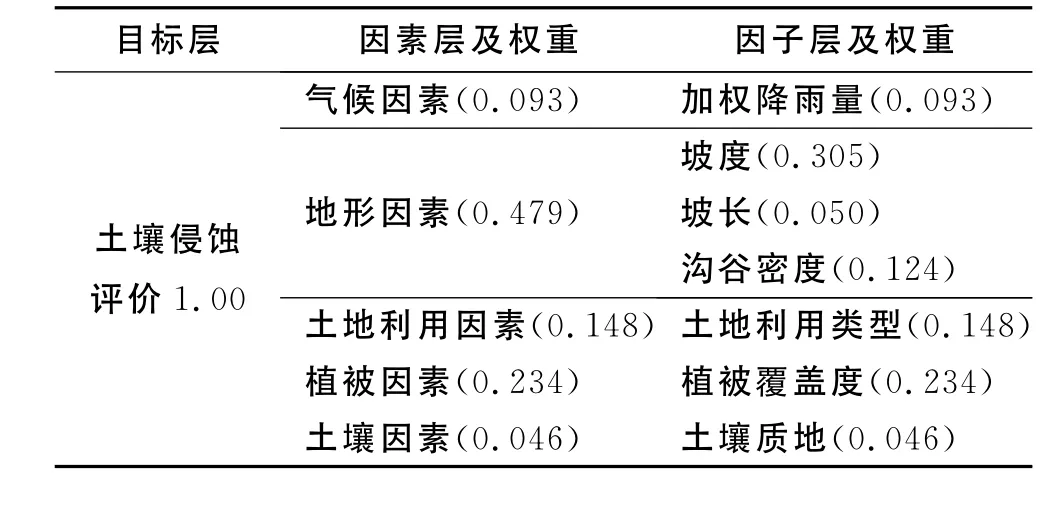

1.2.3 土壤侵蚀强度指标及权重 根据水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》[13],并参考《水土保持技术规范》[14]和《应用遥感技术编制全国土壤侵蚀图技术工作细则》[15]的规定,采用分组参考指标确定土壤侵蚀强度。考虑各个因素的不同重要性,选择对土壤侵蚀影响较大的加权降雨量、坡度、坡长、沟谷密度、土地利用类型、植被覆盖度和土壤质地7个因子作为土壤侵蚀定量评价的指标(表1)。由于研究区没有相关的土壤侵蚀研究设施,因此,本研究采用张金英等[16]确定的土壤侵蚀评价因素权重值(表2)。

表1 因子分级标准

表2 评价因素因子权重

1.2.4 土壤侵蚀强度的综合评价及等级 其计算公式[16]为:

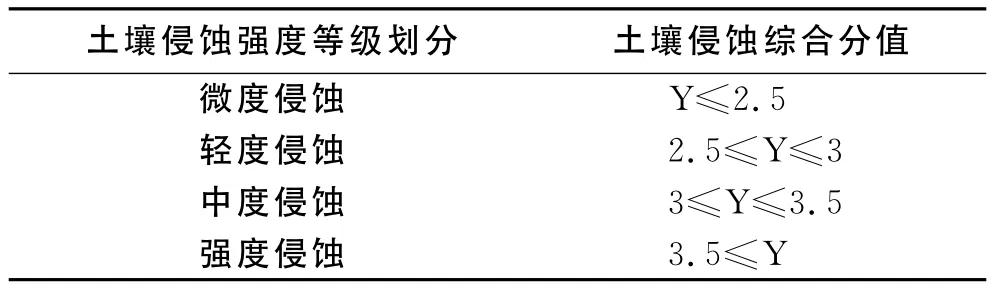

式中:Y——土壤侵蚀综合分值;Yi——某一评价因子土壤侵蚀影响等级相应作用分值;Wi——该评价因子权重。分别计算得1989,1999和2007年研究区土壤侵蚀强度分级表。土壤侵蚀强度等级划分如表3所示。

表3 土壤侵蚀强度划分

1.2.5 评价因素因子的提取

(1)降雨量。根据道孚县气象局的观测数据,绘制研究区降雨量分布图,并生成降水量栅格图。

(2)坡度、坡长和沟谷密度。用由研究区地形图直接获取的等高线和高程数据建立DEM模型,利用ArcGIS的3D分析功能从DEM模型中提取研究区坡度栅格图;利用ArcGIS的水文分析工具提取负地形河网,并采用把负地形累计流量图与实际光照晕渲图叠加比较的方法提取坡长;沟谷密度的提取采用贺奋琴等[17]提出的方法。

(3)土地利用类型。利用监督分类法对影像进行分类,确定研究区土地利用类型,再结合森林资源分布图以及现场调查资料,对分类结果进行修正,得到1989,1999和2007年研究区土地利用现状图。

(4)植被覆盖度。植被覆盖度指植被冠层的垂直投影面积与土壤总面积之比。在ENVI软件中提取研究区的归一化植被指数(NDVI),利用常用的归一化植被指数与植被覆盖度的换算关系式得到植被覆盖度分布图,其计算公式[18]为:

式中:fc——植被覆盖度;NDVI——所求像元的植被指数;NDVImin,NDVImax——研究区内 NDVI的最小值、最大值。

(5)土壤质地。根据道孚县土地利用图、地形资料以及实地调查资料,制作研究区土壤质地分布图。

2 结果与分析

2.1 土地利用变化

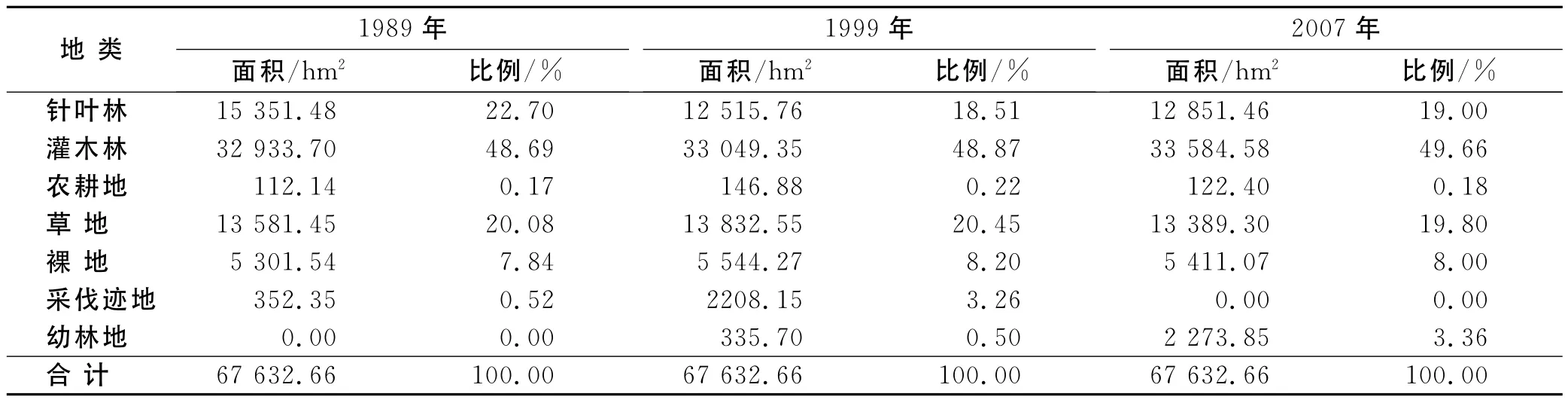

由表4可以看出,在3个时期中各地类面积最大的均是灌木林地,面积排序均处于首位,占林场总面积的比例均接近50.00%。面积变化明显的地类有针叶林地、采伐迹地和幼林地。1989年针叶林面积比例为22.70%,1999年下降到18.51%,到2007年又上升到19.00%,面积比例呈现先降后升的变化趋势;1989年采伐迹地面积比例为0.52%,1999年上升为3.26%,到2007年采伐迹地全部恢复;幼林地的面积比例则一直呈上升势头,到2007年达到3.36%。总的植被覆盖度从1989年的71.39%下降到1999年的67.88%,到2007年提高到72.02%,表现为先下降后上升的变化趋势。出现这些变化的原因是1999年前,研究区针叶林被采伐,没能及时更新造林,所以针叶林地和采伐迹地此消彼长,各自面积比例出现波动,而1998年实施天然林保护工程,全面禁伐天然林,针叶林地和采伐迹地此长彼消,面积比例变化与天保工程实施前呈相反趋势。草地、农耕地和裸地等其余地类面积占林场总面积的比例依次变减小,且各自在3个时期中的比例保持相对稳定,均无明显变化。

表4 甲斯孔林场1989,1999和2007年各地类面积统计

2.2 土壤侵蚀强度的时间变化

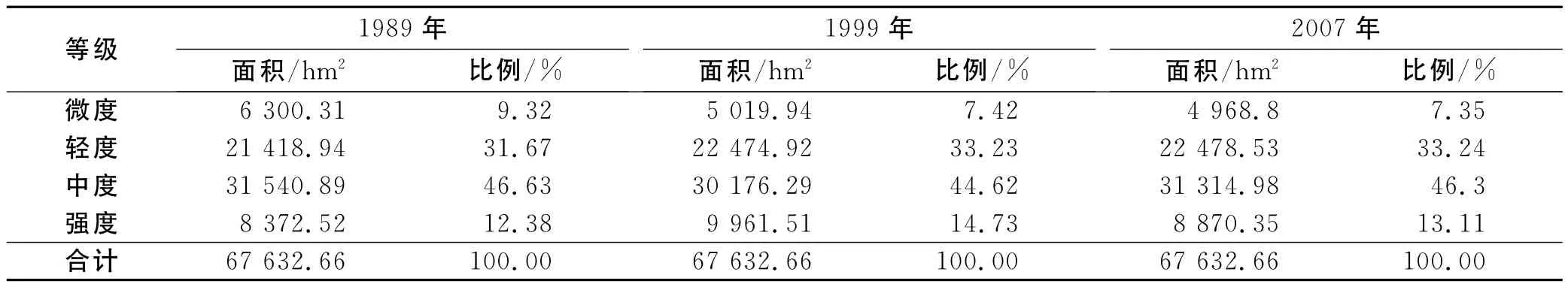

由土壤侵蚀强度统计表(表5)可以看出,3个时期数据中,微度侵蚀区面积比例依次为9.32%,7.42%和7.35%,呈现渐次减小;轻度侵蚀区域面积比例为31.67%,33.23%和33.24%,变动不明显;中度侵蚀区面积比例由1989年的46.63%下降到1998年的44.62%,然后在2007年达到46.3%,又有所回升;强度侵蚀区域面积比例先升后降,从12.38%上升到14.73%,又下降到13.11%。总体来看,1989—1998年研究区土壤侵蚀状况呈现恶化状态,轻度侵蚀和强度侵蚀区域面积都在增大,其根本原因是大面积的采伐天然林导致森林植被破坏,加剧了水土流失。天然林禁伐后,1998—2007强度侵蚀区域面积扩张趋势得到有效控制,面积比例从14.73%下降到13.1%,下降了1.63%,降幅不大,其主要原因是天保工程生态效应在时间上存在滞后。另一不能忽视的客观原因是研究区特殊的立地条件对植被恢复十分不利,这也从另一方面说明,生态恢复与重建是一个漫长的过程,天然林保护政策还有待于持续坚持。

表5 土壤侵蚀强度统计

2.3 土壤侵蚀强度的空间变化

从土壤侵蚀强度分布图(附图14),可以看出,植被覆盖率高的区域,侵蚀强度较低;强度侵蚀区主要分布于林场边缘的高海拔岩石裸露地带,其根本原因是这些区域自然环境条件差,特别是植被覆盖度低,土层瘠薄,存在水土流失易发的客观条件。对这些特殊地带生态保护措施的制定和实施应体现极强的针对性才能达到理想的效果。

3 结论

本研究以RS和GIS为技术平台,研究了川西天保工程区近20a间土壤侵蚀强度的动态变化。结果表明,在天然林保护工程实施前10a(1989—1998年),研究区微度和中度侵蚀区面积减小,而轻度和强度侵蚀区面积都在增加,说明微度和中度侵蚀分别向轻度和强度侵蚀转移,土壤状况整体上处于恶化趋势。天然林保护工程实施之后9a(1998—2007年),强度侵蚀区面积下降,中度侵蚀区面积上升,表明水土保持状况趋于好转,土壤状况恶化趋势得到反转,但改善幅度不够明显。

在研究土壤侵蚀强度变化时,采用影响因子的加权叠加评价法只能用作宏观的监测分析,而不能精确计算具体的土壤侵蚀量,这是在缺乏完整的影响因子观测资料的情况下而采用的。因此,在将来的研究中,需要进一步建立一定数量的定位观测站,对天然林保护区的土壤侵蚀变化进行详细观测,以获得长期观测数据,建立各天然林保护区的土壤侵蚀量的遥感反演模型,提高监测结果的可靠性和效率。

[1] 李嘉俊,许有鹏,桑银江,等.GIS支持下的土壤侵蚀态变化研究[J].南京大学学报:自然科学版,2005,41(3):297-303.

[2] 王经武,王娟.水土保持是生态环境建设的主体[J].水土保持研究,2000,7(3):11-12.

[3] 王文娟,张树文,李颖,等.近50年三江平原土地利用/覆被变化及土壤侵蚀分析[J].中国科学院研究生院学报,2008,25(4):493-502.

[4] Wei Wei,Chen Liding,Fu Bojie.The effect of land uses and rainfall regimes on runoff and soil erosion in the semi-arid loess hilly area,China[J].Journal of Hydrology,2007,335(3):247-258.

[5] 刘庆.亚高山针叶林生态学研究[M].成都:四川大学出版社,2002:14-15.

[6] 李承彪.四川森林生态研究[M].成都:四川科学技术出版社,1990:55-67.

[7] 达凤全.四川启动天然林资源保护工程后亟待解决的问题[J].生态经济,1999(5):64-67.

[8] 石培礼,李文华,何维明,等.川西天然林生态服务功能的经济价值[J].山地学报,2002,20(1):75-79.

[9] 徐雅莉,武红敢,马晓明,等.基于遥感和GIS技术的土壤侵蚀量估算研究:以澄江太阳山地区为例[J].遥感信息,2010(3):65-69.

[10] 贾俊姝,陈金莲,高欣,等.基于RUSLE的大通县土壤侵蚀量估算[J].西北林学院学报,2012,27(2):56-51.

[11] 吴楠,何方,姚孝友,等.基于RS和GIS的淮河上游山丘区土地利用方式与土壤侵蚀强度的研究[J].安徽农业大学学报,2007,34(4):589-595.

[12] 戴昌达,胡德永.TM影像用于1∶5万专题调查制图可行性及关键技术[J].遥遥感技术与应用,1991,6(2):13-20.

[13] 中华人民共和国水利部.土壤侵蚀分类分级标准[S].SL190-2007,2008.

[14] 中华人民共和国建设部.水土保持技术规范[S].GB50433-2008,2008.

[15] 中华人民共和国水利部.应用遥感技术编制全国土壤侵蚀图技术工作细则[S].1984.

[16] 张金英,葛京凤,于江海.基于RS和GIS的河北太行山区土壤侵蚀强度研究[J].安徽农业科学,2006(6):6391-6395.

[17] 贺奋琴,何政伟,尹建忠,等.RS和GIS在攀枝花山区土壤侵蚀研究中的应用[J].中国水土保持,2006(7):46-47.

[18] 韩月娇,刘航.基于ENVI的阜新山区植被覆盖度的提取研究[J].鸡西大学学报,2012,12(5):39-40.