基于GIS和USLE的鄱阳湖流域土壤侵蚀敏感性评价

2013-12-13原立峰杨桂山李恒鹏张增信蒋志远刘星飞

原立峰,杨桂山,李恒鹏,张增信,蒋志远,刘星飞

(1.南京邮电大学 地理与生物信息学院,江苏 南京210003;2.中国科学院 南京地理与湖泊研究所,江苏 南京210008;3.虚拟地理环境教育部重点实验室,江苏 南京210046;4.南京林业大学 江苏省林业生态工程重点实验室,江苏 南京210037)

鄱阳湖作为中国最大的淡水湖,也是中国目前水质最好的淡水湖,在中国素有“大陆之肾”的美誉;这里是中国湿地资源最丰富的地区之一,也是亚洲重要的珍稀水禽越冬地,被列为世界湿地和生物多样性保护热点地区,生态地理位置重要性十分显著。2007年4月,温家宝总理在视察江西省时曾明确提出:要保护鄱阳湖的生态环境,使鄱阳湖永远成为“一湖清水”。然而,水土流失一直是该地区严重的生态环境问题之一。20世纪50年代,鄱阳湖流域水土流失面积占到流域总面积的6.78%,70年代,上升为14.79%,80 年 代 初 为 20.96%,80 年 代 末 达 到28.35%。1987年第1次土壤侵蚀遥感监测显示,全流域水土流失面积占土地面积的27.62%;进入90年代,1996年卫星遥感调查结果显示,全流域水土流失面积占土地面积的21.1%。目前,现有全流域水土流失面积达3.35×104km2,占土地总面积的20.03%,年土壤侵蚀总量达1.65×108t,造成直接经济损失在20亿元以上[1-2]。因此,鄱阳湖地区的水土流失问题受到众多学者关注,包括:水土流失现状与防治对策分析[1-6],水土流失特点与影响因素研究[7-8],水土流失风险评价[9]以及土壤侵蚀变化及其土地利用和水文效应研究[10-11]等。这些研究提高了人们对鄱阳湖流域水土流失问题的认识和理解,但也都存在一些局限,其中定性的分区描述和现状评价居多,定量研究偏少。

本文根据国内外对土壤侵蚀敏感性评价的研究成果以及鄱阳湖流域的自然环境特征,确定主要影响因子的评价指标和敏感性等级。借助GIS软件和USLE模型,完成评价指标提取和集成,并按照敏感性等级标准对鄱阳湖流域土壤侵蚀敏感性进行综合评价;根据区域土壤侵蚀的形成机制,明确可能发生土壤侵蚀的区域,分析土壤侵蚀产生的原因,并提出相应的调控措施,为已经上升为国家战略的环鄱阳湖生态经济区建设及区域经济社会和谐发展提供支撑,为政府部门宏观决策提供科学依据。

1 研究区概况

鄱阳湖位于江西省北部,长江中下游交接处南岸,地理坐标为北纬28°22′—29°45′,东经115°22′—116°45′。鄱阳湖是一个季节性、吞吐性湖泊,它承接赣江、抚河、信江、饶河、修水(简称“五河”)及其他直接入湖的中小河流来水,经调蓄后由湖口向北注入长江。鄱阳湖流域面积1.62×105km2,占长江流域面积的9%。5河中以赣江最大,约占水系流域面积的50%。鄱阳湖吸纳了江西全省流域面积94%的江河水,每年流入长江的水量超过黄、淮、海3河水量的总和,成为长江水量的调节器,与全球19个湖泊组成了“世界生命湖泊网”[10]。

鄱阳湖流域环境分布特点是流域东、西、南群山环抱,地势较高,与北部低海拔的鄱阳湖区形成一个完整的流域。流域内山地占36%,丘陵占42%,岗地和平原占12%,水面占10%。流域内地带性土壤是红壤(56%),耕作土主要是水稻土(12%),另外还有黄壤(10%)、紫色土(3.3%)以及其他类型的土壤(18.7%)。土地利用类型以林地(61.5%)为主,其次为耕地(26.9%)、园地(0.5%)、草地(4.4%)、水体(3.8%)、湿地(1.1%)、建筑用地和未用地(1.8%)。

鄱阳湖流域属于东南季风区的亚热带季风气候,气候温和,降水丰沛,雨热同季,四季分明。年平均降水量在1 400~1 800mm,50%左右降水集中在4—6月,蒸发量在700~800mm。流域内降雨径流时空分布不均,年内、年际变化明显,具有明显的季节性和区域性,且洪旱灾害频繁[12]。

2 研究方法

2.1 数据预处理

搜集到的研究区数据包括鄱阳湖流域1∶25万DEM数据,1∶400万土壤图,2005年江西省1∶100万土地利用数据,鄱阳湖流域15个气象站点1960—2008年1—12月多年平均降雨量。地理坐标系统采用Albers等面积割圆锥投影,中央经线为105°E,使用Krasovsky椭球体。数据处理使用ArcGIS 9.3和Erdas 8.7软件。

2.2 土壤侵蚀敏感因子计算方法

土壤侵蚀敏感性是指在自然状况下发生土壤侵蚀可能性的大小[13]。通用土壤侵蚀方程(USLE)是目前应用广泛的土壤侵蚀模型,属于因子分析模型[14]。该模型全面考虑了影响土壤侵蚀的自然因素,并通过降雨侵蚀力、土壤可蚀性、坡度和坡长、植被覆盖与水土保持措施5个因子进行定量计算,模型基本形式如下:

式中:A——土壤年侵蚀量(t/hm2·a);R——降雨侵蚀因子〔MJ·mm/(hm2·h)〕;K——土壤可蚀性因子〔t·h/(MJ·mm)〕,表示单位降雨侵蚀力造成的单位面积上的土壤流失量;L——坡长因子;S——坡度因子;C——地表植被覆盖因子;P——水土保持措施因子(其中L,S,P为无量纲因子)。考虑鄱阳湖流域自然环境状况,选择降雨侵蚀力(R)、土壤可蚀性(K)、坡长坡度因子(LS)和地表植被覆盖因子(C),采用文献[15]的研究成果,确定了研究区土壤侵蚀敏感性评价因子等级及其权重(表1)。在ArcGIS的支持下,利用Model Builder建立模型对研究区土壤侵蚀敏感性进行评价。因土壤侵蚀敏感性评价实际上是在不考虑人为因素条件下对容易产生土壤侵蚀的区域进行判别,是评价生态系统对人类活动的敏感程度,而水土保持措施因子(P)是与人类活动密切相关的因子,与生态系统的自然敏感性关系不大,故本文不做考虑。

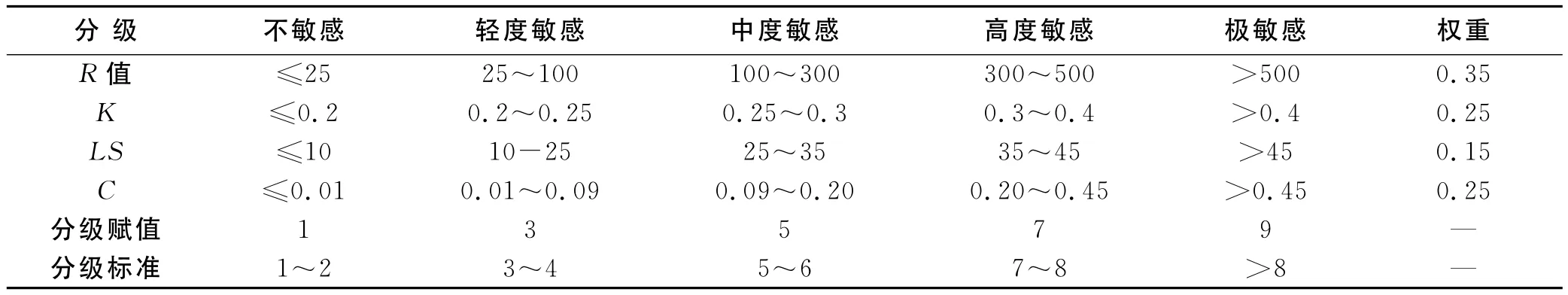

表1 土壤侵蚀敏感性评价因子和分级标准及权重[15]

2.2.1 降雨侵蚀力因子(R)计算 降雨是引起土壤侵蚀的直接动力因子。降雨侵蚀力是表征降雨引起土壤侵蚀潜在能力的指标[16-17]。由于降雨侵蚀力难以直接测定,本文借鉴美国粮食与农业组织(FAO)提出的流域降雨侵蚀力计算方法[18],采用1—12月多年月均降雨量计算研究区各气象站点年降雨侵蚀力

R值,计算公式为:

式中:Fmod——改进后的傅里叶指数;ri——第i月降雨量;P——年降雨量。Fmod与降雨侵蚀力因子R成正比线性关系:

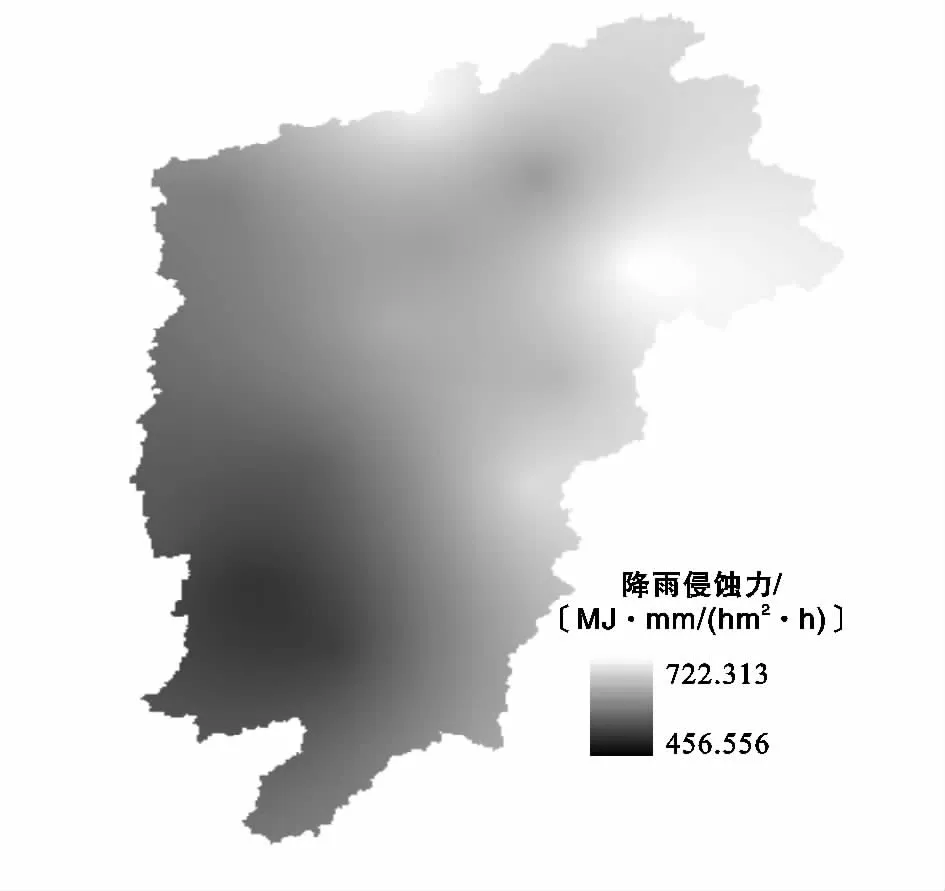

式中:R——年降雨侵蚀力〔MJ·mm/(hm2·h)〕;a,b——气候带决定的常数,本文a和b分别取4.17和-152。首先根据鄱阳湖流域15个气象站点1960—2008年的逐月降雨资料,计算出各气象站点多年平均R值,再利用ArcGIS Spatial Analysis模块中的普通Kriging插值方法生成研究区R值栅格分布图,空间分辨率为90m×90m。计算显示,研究区多年平均降雨侵蚀力R 值在456.56~722.31(图1)。

图1 降雨侵蚀力因子空间分布

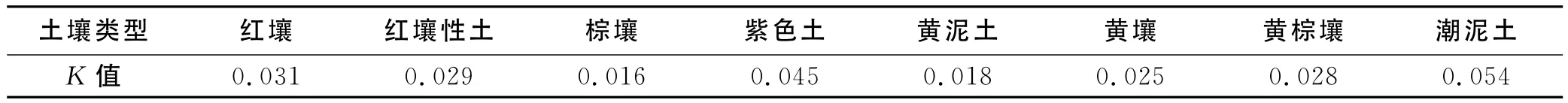

2.2.2 土壤因子(K)计算 土壤是水土流失发生的主体,是被侵蚀的对象。K值反映土壤的可蚀性,当其他因素不变时,单位侵蚀力所产生的土壤流失量即为K值。直接测定土壤侵蚀力因子K要求条件较高,研究采用了文献[19]的研究结果,以全国第二次土壤调查的1∶400万鄱阳湖流域土壤类型数据为基础,对研究区8种主要土壤类型的可蚀性因子K值进行计算,并将美制单位转换为国际制单位,结果见表2。

表2 鄱阳湖流域主要土壤类型可蚀性因子K值

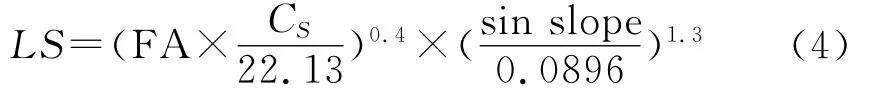

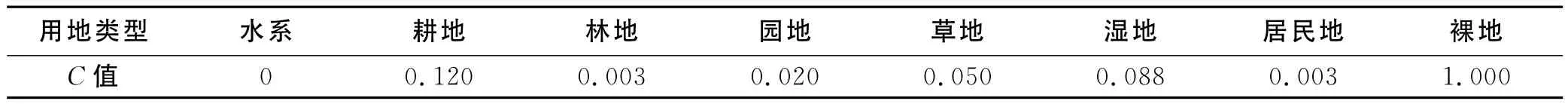

2.2.3 坡长坡度因子(LS)计算 地形因素对于坡面水土流失具有重要影响。在 USLE模型中,地形因素对土壤侵蚀的影响可以通过坡长(L)和坡度(S)的乘积进行量化。坡长因子L是指在其他条件相同情况下,任意坡长的单位面积土壤流失量与标准坡长单位面积土壤流失量之比。坡度因子S是指其他条件相同的情况下,任意坡度下的单位面积土壤流失量与标准小区坡度下单位面积土壤流失量之比[11]。坡长坡度统称为LS因子。本文以鄱阳湖流域1∶25万DEM数据为依据,选用Moore和Burch[20]推荐使用的基于GIS的LS因子计算公式,计算该流域的LS因子:

式中:FA——水流累积量(也称汇流能力),表示水流能够流入其中的周围栅格的数目;CS——DEM栅格的边长;S——以弧度表示的坡度。

由于USLE模型仅适用于评估细沟和细沟间侵蚀过程所导致的侵蚀,因此,有必要限制坡长上限。本研究假设坡长上限值为180m,即180m坡长内会发生细沟侵蚀。根据该上限值对FA值进行修正。经计算,研究区坡度坡长LS因子的范围为0~45.953(图2)。

2.2.4 植被覆盖因子(C)计算 植被是影响土壤侵蚀最敏感的因素,其防止侵蚀的作用主要包括对降雨能量的削减作用、保水作用和抗侵蚀作用[21]。植被覆盖因子C是指在相同土壤、地形和降雨条件下,某一特定作物或植被情况下土壤流失量与连续休闲土地土壤流失量的比值。裸地C值取最大值1.0,地面受保护良好时,C 值取0.001,C 值介于[0.001,1]之间。本文根据2005年江西省土地利用现状情况,参考文献[11]的研究成果,确定各类土地利用类型的平均C因子值(表3)。

图2 坡长坡度因子

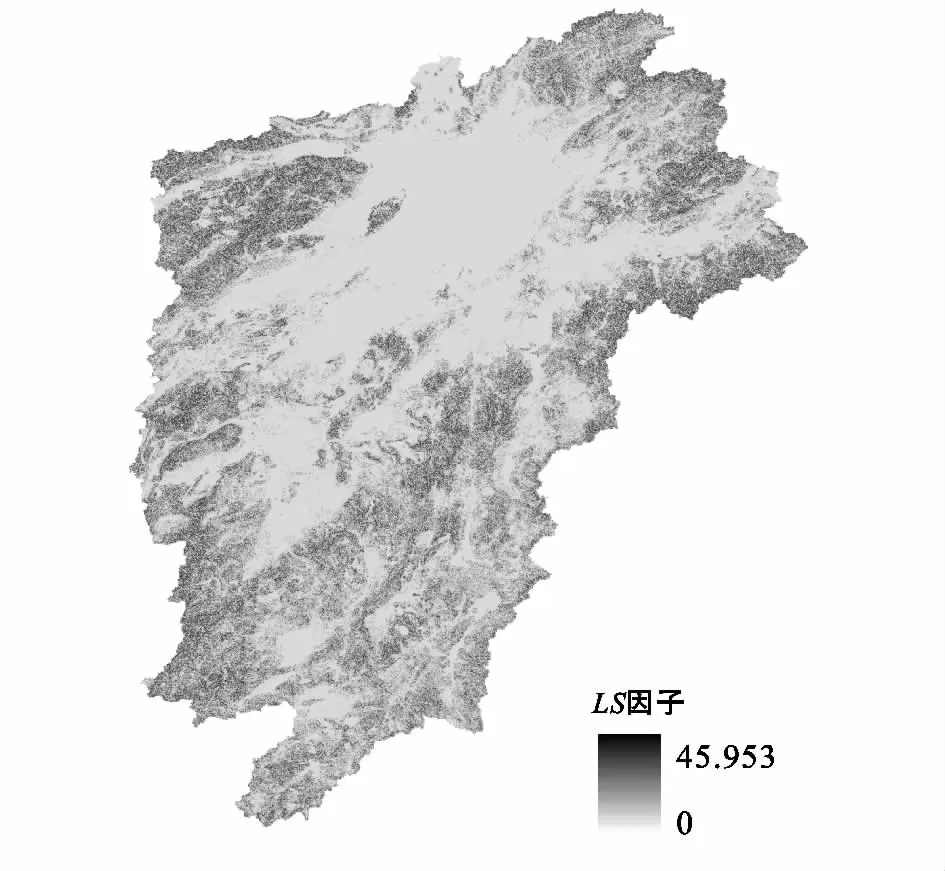

表3 鄱阳湖流域植被覆盖因子C值

3 结果与分析

3.1 土壤侵蚀敏感性综合评价

为能综合反映出鄱阳湖流域土壤侵蚀敏感性的空间分异,根据各因子分级赋值情况,利用ArcGIS进行矢栅转换,统一到90m×90m空间分辨率下,按照表1标准进行重分类,然后利用Model Builder将各敏感性因子分布图进行栅格叠置运算,绘制出研究区土壤侵蚀敏感性综合评价图(附图11)。

由表4可见,就土壤侵蚀敏感性数量特征而言,研究区土壤侵蚀主要以中度敏感(93.38km2)和高度敏感(55.17km2)区域为主,所占比例分别为57.67%和34.08%。由于流域内水域不发生土壤侵蚀,因此研究将水域的敏感性定义为土壤侵蚀不敏感地区。结果显示,流域内不敏感区域面积为9.26km2,占流域面积的5.72%;轻度敏感区域面积为3.13km2,占流域面积的1.93%;极敏感区域面积最少,为0.97 km2,占流域面积的0.6%(表4)。

表4 流域土壤侵蚀敏感性综合评价

按流域统计土壤侵蚀敏感面积,高度敏感以上地区以赣江流域面积最大,为27 557.8km2;抚河流域和信江流域次之,分别为6 569.08和6 550.11km2;再次为鄱阳湖区和修水流域,分别为5 438.66和5 172.83km2;最后是修水流域,面积为4 845.59km2。综合考虑降雨、土壤、地形和植被等自然因子,本研究显示轻度侵蚀仅存于赣江流域,面积为3 129.49km2。修水流域的不敏感地区在各流域中面积最大,为4 686.65km2。

3.2 土壤侵蚀敏感性空间分布格局

从空间分布上来看,土壤侵蚀极敏感性地区面积极少,集中分布在赣东南部赣州市境内的宁都县和会昌县,赣中吉安县和泰和县,赣西北樟树市境内的万载县,赣东北的德兴市和上饶市;这些地区位于由紫色页岩风化物发育而来的紫色土,或第四纪红土侵蚀区,土壤侵蚀量大,危害剧烈,是防治水土流失的重点区域。土壤侵蚀高度敏感地区集中分布在“五河”流域中、上游河流两岸和鄱阳湖滨湖地区,以及坡度<25°的坡耕地、疏幼林地,这些地区多属低丘岗地,位于流域花岗岩侵蚀区,由其风化物发育的红壤含黏粒少,石英砂多,质地粗糙松散,易发生土壤侵蚀。土壤侵蚀中度敏感性地区分布面积最广,整个流域内各地貌和用地类型(除水域外)上均有分布。土壤侵蚀轻度敏感性地区分布面积较少,主要分布在赣西南的井冈山市、万安县、赣县、大余县一带,呈月牙形分布,这些地区分布的土壤主要是抗蚀性相对较强的黄壤、石灰土和水稻土,且地处降雨低值中心、植被覆盖良好。土壤侵蚀不敏感地区以鄱阳湖及5河沿线向四周呈辐射状分布,此外,还包括赣西北的拓林水库、赣西江口水库和赣东洪门水库等水域地区。

3.3 土壤侵蚀敏感性与土壤侵蚀现状比较

土壤侵蚀敏感性分区是从自然角度来评价土壤侵蚀的潜在易发区。研究土壤侵蚀敏感性与土壤侵蚀现状之间的关系有助于理解鄱阳湖流域土壤侵蚀发生的根本内因[22]。本研究识别出的极敏感地区,例如宁都县和会昌县,地处赣江上游的梅江和湘水,侵蚀剧烈,被列为江西省水土流失严重县,赣中吉安县和泰和县,地处吉泰盆地,土地以红壤为主,水土极易流失[23-24]。此外,为了能定量表达流域土壤侵蚀敏感性和土壤侵蚀现状之间的关系,运用ArcGIS的交叉分类(tabulate area)命令将土壤侵蚀敏感性评价图和土壤侵蚀强度图进行交叉计算,结果见表5。

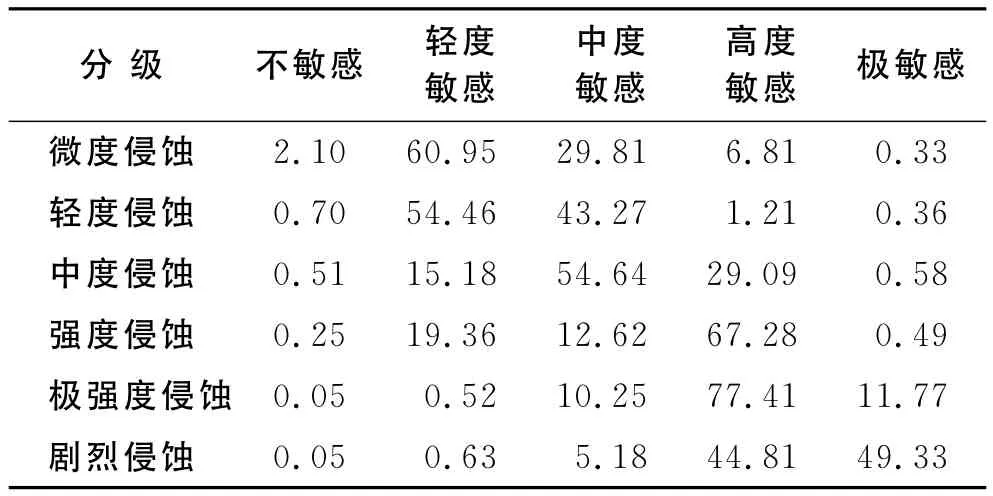

表5 土壤侵蚀敏感性与土壤侵蚀现状的关系 %

从表5可以看出,研究结果与土壤侵蚀现状具有较强的一致性。例如,中度侵蚀中分别有54.64%和29.09%分布在中度敏感和高度敏感地区;强度侵蚀中分别有12.62%和67.28%分布在中度敏感和高度敏感;极强度侵蚀中分别有77.41%和11.77%分布在高度敏感和极敏感地区;剧烈侵蚀分别有44.81%和49.33%分布在高度敏感和极敏感地区。

在土壤侵蚀敏感性与现状特征具有较好的正相关关系时,局部地区也存在一定差异特征。这主要是因为土壤侵蚀敏感性反映的是一个区域土壤侵蚀发生概率的大小,表示土壤侵蚀发生的概率,而土壤侵蚀强度反映的是当前土壤侵蚀现状,是该地区土壤侵蚀敏感性因子和人为不利影响超过生态环境承载能力所表现出的结果[25]。例如,分析显示强度侵蚀中有19.36%分布在轻度敏感地区,主要是因为这些地区人类活动开发强度大、破坏了生态环境,导致了水土流失。微度侵蚀中有6.81%分布在高度敏感地区,表明尽管自然条件有利于土壤侵蚀的发生,但当采取了适当的水土保持措施后,仍然可以有效地避免水土流失。

3.4 土壤侵蚀原因与调控机制分析

3.4.1 土壤侵蚀原因分析 鄱阳湖流域的土壤侵蚀主要是受特殊自然条件和强烈人为作用的综合影响所致。

(1)自然因素。①流域属于亚热带季风性气候,降雨丰沛且集中,4—7月降雨量占全年降雨量的50%以上,多暴雨,一次降雨时间长、强度大,为水土流失提供了较强的外营力。②流域内母岩主要为花岗岩、红砂岩、紫色砂页岩等,风化强烈,由其风化物发育的土壤土质疏松,为水土流失提供了物质基础。③流域山地和丘陵面积大,坡面长、坡度大,地形复杂,径流速度大,冲刷力强,极易造成水土流失。④鄱阳湖流域森林覆盖率高达60%以上,但植被林相单一,林份结构不合理,森林植被年龄结构偏小,中幼林比例较大,林冠阻拦和分配降雨能力差,容易形成地表径流,从而削弱了森林阻止水土流失的生态功能[1-4]。

(2)人为因素。①城镇化、工业化速度加快。20世纪90年代以后,随着流域城镇化、工业化以及矿山、交通等大规模建设扩张,破坏植被的同时,大量弃土弃渣及重力侵蚀产生的泥沙直接进入河流,忽视水土保持,破坏了生态环境。②人口增长过快导致人地矛盾突出。为满足粮食和生活需要,一些地方不注重水土保持,乱砍滥伐,陡坡开垦,顺坡耕作,围湖造田,供需矛盾尖锐,形成恶性循环。③不合理的营林方式。由于强调连片全垦造林,幼林地面侵蚀严重,加之造林成活率低,植被得不到恢复导致林下土壤侵蚀严重;此外,经济林复垦、针叶纯林比例过高等也加剧了流域水土流失[4-6,26]。

3.4.2 调控机制 鄱阳湖流域水土流失的调控应该包括以下几个方面:(1)行政管理工作需要加强。加强水土保持监督执法力度,对于大型工程建设项目以及开矿企业征收环境税,将环境保护与治理列入地方政府政绩考核内容。(2)因地制宜,合理规划,综合治理。对于土壤侵蚀高度和极度敏感性地区,以及现实中已经引发严重水土流失和产生泥沙直接进入江湖的区域,应列入高危监督区。在总体布局上,以经济林果和经济作物为重点,按照山水田林路,农林牧副渔相结合的原则,宜粮则粮,宜果则果,生物措施和工程措施相结合的方式进行综合治理。(3)退耕还林,调整林分结构。坡度大于25°时,坚决退耕还林,坡度较陡时,实行反坡等高耕作或修梯田。加快鄱阳湖周边区域的森林植被恢复进度,形成针阔混交林复合森林生态系统,提高森林生态能力,防治水土流失。(4)加强宣传教育。注重宣传,使全社会真正树立牢固的生态环保意识[1-6,26]。

4 结论

鄱阳湖流域属于我国南方丘陵区水土流失严重区域。研究根据USLE模型的基本原理,结合鄱阳湖流域的自然环境特征,选择降雨侵蚀力(R)、土壤可蚀性(K)、坡长坡度(LS)和植被覆盖(C)评价因子,体现了生态系统中各因子的相互作用,利用GIS技术对流域土壤侵蚀敏感性进行评价。

研究表明:(1)在降雨、土壤、地形和植被等自然因素的综合作用下,流域土壤侵蚀主要以中度和高度敏感性区域为主,不敏感、轻度敏感和极敏感区域所占比例较少;(2)流域土壤侵蚀敏感性空间分异规律是:极敏感性地区集中分布在赣东南部赣州市境内的宁都县和会昌县,赣中吉安县和泰和县,赣西北樟树市境内的万载县,赣东北的德兴市和上饶市;高度敏感地区主要分布在“五河”流域中、上游河流两岸和鄱阳湖滨湖地区,以及坡度<25°的坡耕地、疏幼林地;中度敏感性地区分布面积最广,整个流域内各地貌和用地类型(除水域外)上均有分布;轻度敏感性地区主要分布在赣西南的井冈山市、万安县、赣县、大余县一带,呈月牙形分布;不敏感地区以鄱阳湖及五河沿线向四周呈辐射状分布,还包括赣西北的拓林水库、赣西江口水库和赣东洪门水库等区域。(3)研究区土壤侵蚀敏感性分布与土壤侵蚀现状基本一致,局部地区存在差异,表明降雨、土壤、地形和植被是影响土壤侵蚀的内因,而人类活动对流域土壤侵蚀起着加剧或减弱的作用。

土壤侵蚀是自然因素和人为因素综合作用的结果,所以要防治鄱阳湖流域水土流失,改善流域生态环境,必须考虑当地气候、土壤、地形及植被状况,严禁乱砍滥伐、毁林开荒,防止人为因素造成新的水土流失;不断完善水土保持监督执法体系建设,形成以重点治理工程为龙头的水土流失综合治理机制;坚持以小流域为单元,山、水、田、路、草统一规划和系统开发,工程措施与生物措施并举;治沟和治坡相结合进行综合治理。要清醒地认识水土保持与水土流失的辩证关系,使全社会牢固树立生态环保意识,增强人类活动干扰自然环境的正面作用,才能使人与自然环境处于和谐的平衡关系之中。

[1] 师哲,张亭,高华斌.鄱阳湖地区流域水土流失特点研究初探[J].长江科学院院报,2008,25(3):38-41.

[2] 左长青.江西省水土保持工作现状与战略措施[J].江西水利科技,1999,25(4):199-203.

[3] 谢永生.洞庭湖、鄱阳湖流域水土流失现状与防治对策[J].水土保持研究,1999,6(2):16-18.

[4] 马逸麟,梅丽辉.鄱阳湖区水土流失及其防治措施[J].地质灾害与环境保护,2003,14(3):31-35.

[5] 陈月红,熊文红,汪岗.从98洪水看鄱阳湖流域的水土保持可持续发展[J].泥沙研究,2002(4):48-51.

[6] 江惟舒,孔凡斌.鄱阳湖流域水土流失与森林生态环境控制管理对策[J].林业资源管理,2003(6):36-40.

[7] 欧阳球林,陈家霖.江西抚河流域水土流失与水文情势变化[J].水土保持研究,2000,7(3):159-161.

[8] 谢颂华,曾建玲,杨浩,等.江西水土流失省情分析[J].南昌工程学院学报,2010,29(3):69-72.

[9] 邹亚荣,张增祥,周全斌,等.GIS支持下的江西水土流失风险评价[J].中国水土保持,2002(7):37-39.

[10] 樊述全.鄱阳湖流域降雨时空分布规律及其水文响应[D].南京:河海大学,2007.

[11] 陆建忠,陈晓玲,李辉,等.基于GIS/RS和USLE鄱阳湖流域土壤侵蚀变化[J].农业工程学报,2011,27(2):337-343.

[12] 刘健,张奇,左海军,等.鄱阳湖流域径流模型[J].湖泊科学,2009,21(4):570-578.

[13] 王春菊,汤小华,郑贤达,等.GIS支持下的土壤侵蚀敏感性评价研究[J].水土保持通报,2005,25(1):68-74.

[14] Renard,K G,Foster G R,Weesies G A,et al.Predicting Soil Erosion by Water:A Guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation(USLE)[M]∥USDA.Agric.Handb.:No.703,Washington,D.C.,1997:5-6.

[15] 陈燕红,潘文斌,蔡芫镔.基于RUSLE的流域土壤侵蚀敏感性评价:以福建省吉溪流域为例[J].山地学报,2007,25(4):490-496.

[16] 王万忠,焦菊英.中国的土壤侵蚀因子定量评价研究[J].水土保持通报,1996,16(5):1-20.

[17] 章文波,谢云,刘宝元.降雨侵蚀力研究进展[J].水土保持学报,2002,16(5):43-46.

[18] Fournier F.Climate and Erosion[M].Ed.Press Universitarires de France,Paris,1960.

[19] 梁音,史学正.长江以南东部丘陵山区土壤可蚀性K值研究[J].水土保持研究,1999,6(2):47-52.

[20] Moore I,Burch G.Physical basis of the length-slope factor in the universal soil loss equation[J].Soil Science Society of America Journal,1986,50(5):1294-1298.

[21] 汤小华,王春菊.福建省土壤侵蚀敏感性评价[J].福建师范大学学报,2006,22(4):1-4.

[22] 刘柏根,温桃芳,梅宗焕,等.江西宁都县地质因素与水土流失的关系[J].水土保持研究,1999,6(2):146-150.

[23] 李月臣,刘春霞,赵纯勇,等.三峡库区(重庆段)土壤侵蚀敏感性评价及其空间分异特征[J].生态学报,2009,29(2):788-796.

[24] 刘峰.会昌县水土保持预防监督[J].中国水土保持,2005(11):34-35.

[25] 孙秀美,孙希华,冯军华.沂蒙山区土壤侵蚀敏感性评价[J].水土保持通报,2007,27(3):84-87.

[26] 刘光正,潘江平,岳军伟.江西红壤低丘水土流失发生规律和防治对策[J].江西林业科技,2008(4):6-9.