《温州大学学报·自然科学版》2008—2012年论文发表时滞统计分析

2013-12-12朱青海

□ 封 毅 朱青海

衡量科技期刊经营和发展水平,一方面在于期刊登载的学术论文质量,另一方面在于论文发表速度。论文发表速度可用发表时滞来表示。发表时滞是指论文收稿日期和出版日期的时间间隔,即论文从投稿之日起到论文刊发出来所需要的时间。论文发表时滞长短直接影响该文献的传播、增长和老化。研究表明,科技文献发表如果延误1.5年左右,其情报价值将丧失30%或更多。缩短发表时滞,提高论文的时效性已经成为编辑学界的共识。目前,对于发表时滞的研究,多停留在理论层面的探讨,定量研究不多。本文以《温州大学学报·自然科学版》(以下简称《学报》)2008—2012年所刊发论文为数据源,对《学报》登载论文发表时滞进行了统计分析,并提出了缩短发表时滞的具体建议,对于提升地方高校学报办刊质量具有重要现实意义。

一、数据来源及方法

(一)数据来源

(二)研究方法

建立如下发表时滞计算模型进行计算:

其中:T为论文发表时滞,x为论文出版日期,yi为第i篇论文收稿日期,n为统计时段论文数量。利用Excel软件进行数据统计处理。

二、结果及分析

利用公式(1)并结合Excel软件,分别对《学报》2008—2012年所刊发论文的年度发表时滞,发表时滞分布范围,基金论文和非基金论文、内稿和外稿的发表时滞进行了统计分析。

(一)年度发表时滞

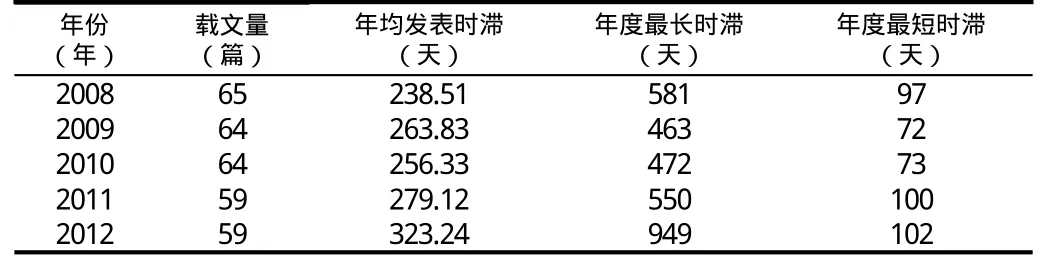

表1是《学报》2008—2012年年度发表时滞统计结果。可以看出,各年度平均发表时滞基本呈现增长趋势,即由2008年的238.51天增长到2012年的323.24天,年均增长幅度为7.9%。2008—2011年度发表时滞增长幅度较小,为5.4%;2011—2012年度发表时滞增长幅度较大,达到15.8%,高出年均增长幅度7.9个百分点。年度最长发表时滞和最短发表时滞也总体呈现增长趋势。年度最长发表时滞由2008年的581天增长到2012年的949天,年均增长幅度为到13%;2011—2012年度最长发表时滞增长达到72%,超出年均增长幅度59个百分点。年度最短发表时滞由2008年的97天增长到2012年的102天,年均增长幅度仅为1.2%。可见,2008—2012年的年均发表时滞、年度最长发表时滞和最短发表时滞虽总体呈增长趋势,但增长幅度各有差异,年均发表时滞和年度最长发表时滞增长幅度较大,年度最短发表时滞增长幅度较小。

表1:《学报》2008—2012年年度发表时滞统计表

(二)发表时滞分布范围

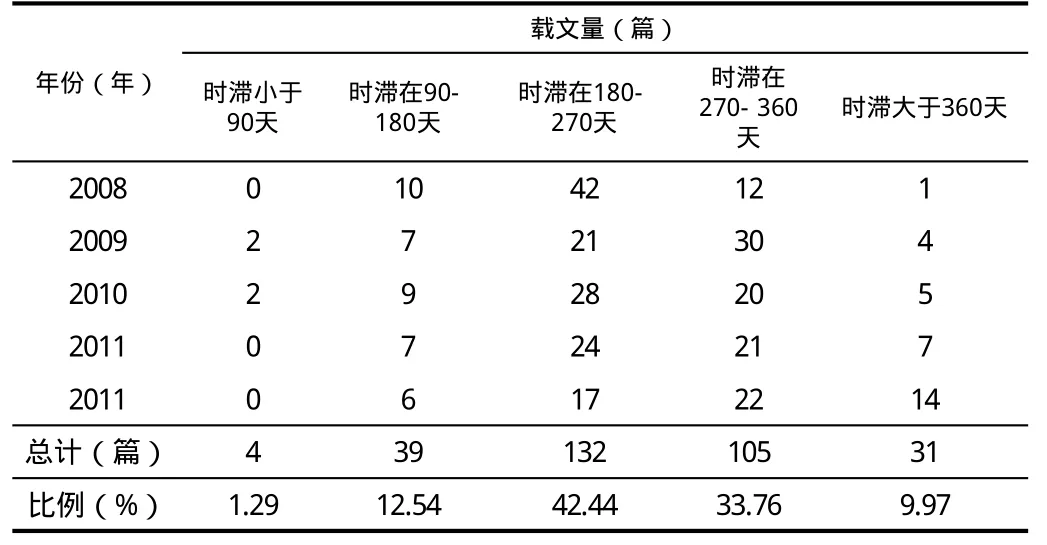

为了具体分析《学报》2008—2012年论文发表时滞的时间跨度,将发表时滞按小于90天、90—180天、180—270天、270—360天和大于360天划分为5个时段,统计各年度该刊登载论文在各个时段内的数量分布,结果显示,绝大多数的论文发表时滞天数集中在180—360天,占载文总量的76.2%。42.44%的论文发表时滞为180—270天,33.76%的论文发表时滞为270—360天,“小于90天”和“大于360天”的论文仅占刊登论文总数的1.29%和9.97%,为论文发表时滞低频分布区。见表2。

表2:《学报》2008—2012年不同发表时滞范围内刊发论文数量统计表

(三)基金论文和非基金论文发表时滞

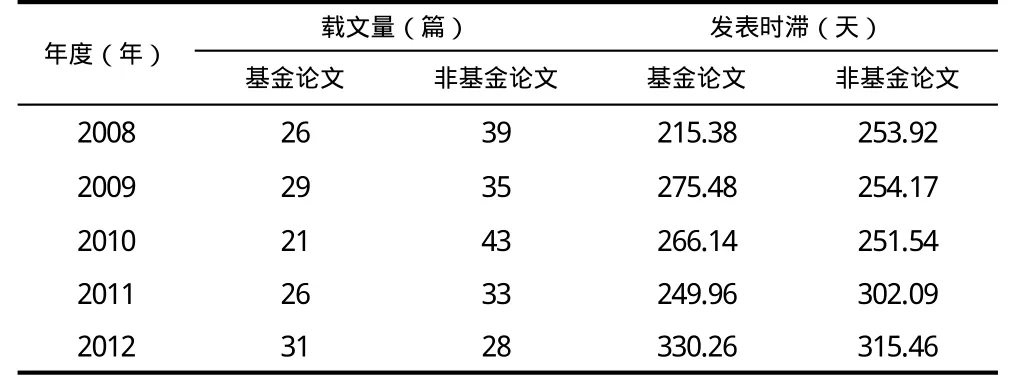

2008—2012年《学报》发表基金论文133篇,占载文量的42.77%;发表非基金论文178篇,占载文量的57.23%。表3是该刊2008—2012年载文中基金论文和非基金论文发表时滞统计结果。可以看出,2008和2011年基金论文的发表时滞小于非基金论文发表时滞,分别缩短38.54天和52.13天;但2009、2010和2012年度基金论文的发表时滞大于非基金论文发表时滞,分别高出21.31天、14.60天和14.80天。基金资助论文普遍具有创新性强、学术水平高等特点,其发表时滞偏长应予以充分关注。

表3:《学报》2008—2012年基金论文和非基金论文发表时滞统计表

(四)内稿和外稿发表时滞

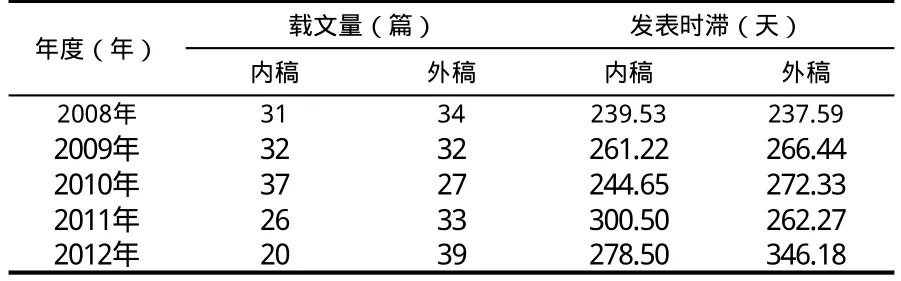

2008—2012年《学报》内稿载文量为146篇,占载文量的46.90%;外稿载文量为165篇,占载文量的53.10%。表4是该刊2008—2012年内稿和外稿发表时滞统计结果。可以看出,2009、2010和2012年,内稿平均时滞均小于外稿;在2008和2011年度,内稿平均时滞大于外稿。内稿发表时滞总体上小于外稿发表时滞,产生这种现象的因素之一是校内作者联系方便,退修时间缩短。

表4:《学报》2008—2012年内稿和外稿发表时滞统计表

三、缩短论文发表时滞的建议

论文发表时滞反映了科技期刊编辑部的编辑效率、出版能力和水平。《科技期刊学术类质量要求及其评估标准》明确规定:发表时滞小于280天期刊方可评优,280—380天方可评良,超过380天则为差评。《学报》2012年论文发表时滞为323.24天,不符合优刊条件。针对该刊发表时滞偏长问题,可从如下方面进行改进,以缩短论文发表时滞。

1.提高录用标准,增大退稿率。造成《学报》发表时滞过长的主要原因之一是投稿量增大,稿件录用标准不变,造成稿件存量增大,印刷时滞增加,很多稿件处于排队等待出版状态。因此,在投稿量巨大而刊期不变的情况下,通过提高稿件录用标准和增大退稿处理方式来调控论文存稿量,达到缩短论文发表时滞目的。

2.建立审稿专家库。为了克服专家审稿时间过长的弊端,应该建立完善的审稿专家库。编辑需要收集和整理审稿专家相关信息,了解各位专家的专业强项,明确其审稿范围,并对审稿专家的审稿质量、审稿态度做出相应评价。按照“边建设、边使用、边完善”原则,逐步完成《学报》审稿专家数据库建设,避免因审稿专家遴选不准而造成审稿周期过长。

3.加强编辑部数字化建设。稿件信息管理系统数字平台实现了在线投稿、稿件登记、在线审稿、网上退修等一系列功能,编辑工作人员直接在系统中进行编辑加工处理,缩短稿件在编辑流程中停滞的时间,有利于论文发表时滞的缩短。

4.采用论文优先数字出版模式。中国知网在2010年发布了优先数字出版平台(http://caj.cnki.net/),提供了全新的出版方式。论文编辑完成后,可以不用组稿,不按印刷版式排版,采用单篇定稿出版的模式优先在线出版,减少论文排队等待、印刷和出版发行时间。由于优先出版的论文在运作程序上要比传统模式的出版节省时间,从而缩减了论文的发表时滞。

四、结论

通过对《学报》2008—2012年发表的311篇论文发表时滞的统计分析研究,该刊年度平均发表时滞基本呈现增长趋势,年均增长幅度为7.9%;76.2%的论文发表时滞天数集中在180—360天;基金论文的发表时滞优势没有得到很好体现;内稿发表时滞整体上小于外稿。提高录用标准、增大退稿率,加强编辑部数字化建设,采用论文优先数字出版模式有利于论文发表时滞的缩短。

[1]李军纪,马艳霞,阮爱萍.《山西医科大学学报》缩短科技论文发表时滞的策略[J].中国科技期刊研究,2010(4).

[2]赵福来.论文发表时滞的排队论模型[J].现代情报,2005(9).

[3]邱均平.文献计量学[M].科学技术文献出版社,1988.

[4]刘景昭.优化编辑出版流程 缩短论文发表时滞[J].中国科技期刊研究,2012(3).

[5]赵青娥.对缩短高校学报论文发表时滞的思考[J].西藏民族学院学报:哲学社会科学版,2007(1).

[6]李江.论文发表时滞与优先数字出版[J].编辑学报,2011(4).

[7]王晴,骆筱秋.缩短期刊论文发表时滞的意义和途径[J].西南民族大学学报,2006(5).

[8]豆丁网.科技期刊学术类质量要求及其评估标准[EB/OL].http://www.docin.com/p-8211918.html.

[9]王霞,贾贤,蒋伟,等. 建立审稿专家库提高期刊审稿质量[J].编辑学报,2011(S1).