河南西峡琵琶沟隐爆角砾岩型金矿床成因及找矿前景浅析

2013-12-08吴清杰李胜利刘小照王建明窦录元李长美张铁骊张怀强

吴清杰 ,李胜利、2,刘小照,姚 娟,王建明、2,窦录元,李长美,张铁骊,张怀强

(1.河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院,河南郑州450001;2.河南省地质调查院,河南郑州450007;3.西峡金泰矿业有限公司,河南西峡474500)

河南西峡琵琶沟金矿为一隐爆角砾岩型金矿床,国内同类矿床较多,比较典型的有河南省嵩县祁雨沟金矿[1]、黑龙江团结沟金矿[2]、淅川毛堂金矿[3]。该类型矿床成因机制研究程度相对较高,矿床成因各有所不同,但相似之处甚多。隐爆角砾岩型金矿是一种比较重要的金矿床类型,燕山期的岩浆活动与爆破角砾岩及金矿床的形成关系密切,金矿矿化强度和范围严格受岩浆隐爆作用范围和强度控制[1-5],金矿化主要赋存于角砾边部的胶结物中,角砾一般无矿化[6]。在隐爆角砾岩分布区,不仅可以寻找金矿,也有寻找铜、钼、铅、锌、银等多金属矿产的潜力[3]。琵琶沟金矿原探明储量约2600 kg,属小型规模金矿床。该矿床经二十多年开采,矿山保有储量迅速下降,为一资源严重危机矿山,为缓解矿山资源危机状况,延长矿山服务年限,对该矿床的深部及外围进行探矿并寻找新的资源已是当务之急。河南省第一地质勘查院通过工作在该矿床深部发现了新的隐伏矿体,并在矿区外围找矿也取得了初步突破。

1 成矿地质背景

矿区位于秦岭地槽褶皱系(Ⅱ)南秦岭褶皱带(Ⅱ2)陡岭晋宁地背斜褶皱束(Ⅱ22)东段,内乡-木家垭大断裂之南,毛堂大断裂之北[7]的隆坳交接地带。区域构造总体呈北西-南东向展布(图1),断裂构造发育,变质作用较强,岩浆活动频繁,成矿地质条件有利[8-11]。

本区地层属秦岭地层区南秦岭分区内乡-西峡小区,古老的深变质杂岩体构成了本区主体地质单元[12]。区域分布地层主要为古元古界大沟岩组变质岩系,中元古界武当岩群,新元古界耀岭河岩组火山岩系,下古生界周进沟岩组变质碎屑岩系等。其中古元古界大沟岩组变质岩系中富含Au、Ag、Cu、As、Sb等多种元素。

区内以断裂构造为主,按展布方向可分为北西西向、北东向和北西向三组,以北西西向最为发育,次为北东向和北西向。区域断裂表现出多期、多阶段活动的特征,不同方向、不同规模、不同性质的断裂相交切,形成了本区网格状构造格局。不同方向的断裂交汇部位,控制着燕山期花岗斑岩、爆破角砾岩体和金矿床的分布,而断裂及岩体特定的构造部位、爆破角砾岩筒控制着矿体的赋存部位、形态、产状和规模。区内分布的蒲塘、毛堂金矿均位于不同方向断裂交汇部位形成的爆破角砾岩筒内,毛堂-蒲塘花岗斑岩带具有斑岩型金、铜、铅、锌多金属矿化。本区金矿的形成与燕山期构造、岩浆活动关系密切[13]。

图1 琵琶沟金矿区域构造略图Fig.1 The sketch of the regional structure

2 矿区地质特征

矿区内出露的古元古界大沟组变质岩系为琵琶沟岩体的直接围岩,主要为角闪斜长片麻岩、斜长角闪片岩、黑云斜长片麻岩,局部夹石墨片岩等。

2.1 岩体分布特征

在矿区大约10 km2范围内地表出露大大小小的花岗斑岩体十余个,大体可分为大林沟-枣树垭岩体群和黑沟-琵琶沟岩体群(图2)。岩体受北西和北东东向两组断裂构造控制。各岩体规模、形态、产状见表1。

2.2 琵琶沟岩体(P)特征

2.2.1 岩体分布形态及产状

琵琶沟岩体(P)为矿区内的主要含矿岩体,琵琶沟金矿即赋存在该岩体北段的爆破角砾岩筒南侧。该岩体在地表呈北北西-南南东向展布,长940 m、宽540 m左右,形态呈椭圆状(图2),该岩体在空间上总体为一向北东倾斜的筒状,倾角60~80°。岩体直接围岩主要为角闪斜长片麻岩、斜长角闪片岩、黑云斜长片麻岩,局部夹石墨片岩;北部直接围岩为加里东期石英闪长岩。岩体北西段分布430 m×320 m(长×宽)的爆破角砾岩筒,岩筒形态呈不规则的椭圆状,其长轴方向与岩体展布形态基本一致,爆破角砾岩筒总体倾向北东,倾角65~85°,与岩体产状一致。在靠近角砾岩筒外侧的花岗斑岩内,发育有较明显的环形分布的板状节理,爆破角砾岩脉沿岩筒边部呈环状分布,明显受环状裂隙控制。角砾岩筒内主要由爆破斑岩角砾岩及角砾花岗斑岩组成,岩筒中心为含粗斑的花岗斑岩残留体,到岩筒边部逐渐过渡到爆破围岩角砾岩。

2.2.2 岩体的岩石类型

构成琵琶沟岩体的岩石类型,有早期浅成-超浅成侵入的花岗斑岩,又有后期隐爆作用形成的角砾岩。花岗斑岩为岩体的主体岩石,主要为含粗斑花岗斑岩和花岗斑岩。角砾岩分布在爆破角砾岩筒和岩体的边部,主要有花岗斑岩角砾岩、围岩角砾岩、角砾花岗斑岩及震碎角砾岩。

2.2.3 岩石的化学成分特征

图2 琵琶沟矿区花岗斑岩体分布略图Fig.2 Distribution of the porphyry granites in the Pipagou

表1 矿区花岗斑岩体规模、形态、产状一览表Table 1 Scale、morphology、occurrence of the granite-porphyry bodies in the Putang gold deposit

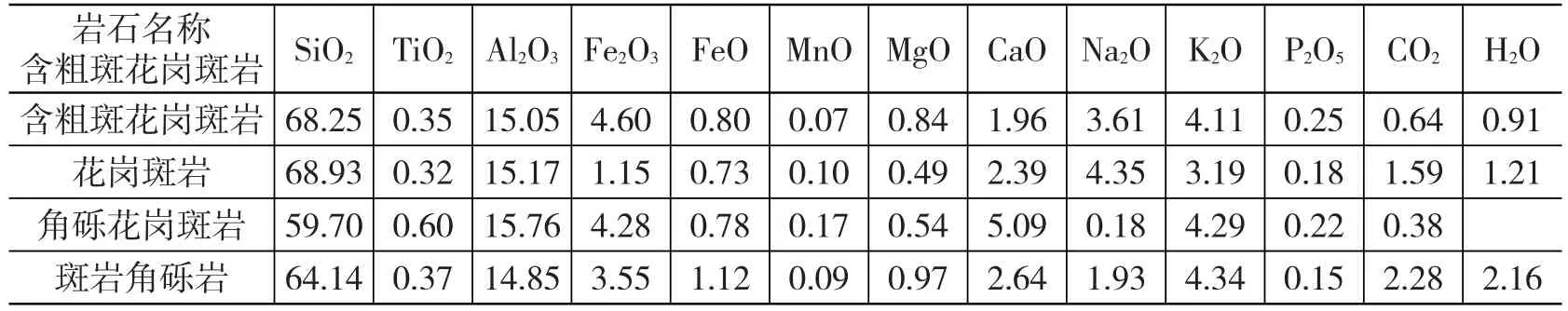

琵琶沟岩体各类岩石化学成分见表2,其岩石化学成分特征与国内典型斑岩型矿区岩石对比结果见表3。这反映出琵琶沟岩体以下特征:①含粗斑花岗斑岩、花岗斑岩、角砾斑岩、斑岩角砾岩,均属于铝过饱和岩石类型;②爆破成因的角砾花岗斑岩、斑岩角砾岩与花岗斑岩为同源产物;③岩石属硅酸过饱和岩石类型,SiO2重量百分比为65.26%,与典型斑岩型矿区斑岩数值接近;④岩石中K2O+Na2O含量4.47%~ 7.72%,平均6.51%,一般K2O>Na2O,钙碱指数59,介于典型斑岩铜矿区钙碱指数之间;⑤Fe2O3/FeO值为1.58~5.49,平均3.06,其中斑岩的一般<2,爆破角砾岩的>2,最高达5.49,反映了超浅成的成岩环境。

表2 琵琶沟岩体各类岩石化学成分[13]Table 2 Chemical composion of the Pipagou rock mass

表3 琵琶沟岩体与典型斑岩型矿区岩石化学成分特征对比表[13]Table 3 Comparison of the rock chemical constituent from the Pipa trench rock mass and typical porphyry type deposit

3 地球物理特征

3.1 自电、激电异常特征

区内斑岩体显示为自电正异常或弱负异常(<100 MV),在岩体外侧的围岩分布区(角闪斜长片麻岩、斜长角闪片岩)有-200~350 MV的异常,激电异常与自电异常分布的位置、形态、大小相似[14]。斑岩体上一般无激电异常,在小岩体上即使有激电异常出现也是分布在围岩的残留体上。区内围岩中黄铁矿化分布广泛,矿区大范围内自电、激电异常分布情况反映与区域上的岩层关系密切,总体上自电、激电异常分布于斑岩体的外接触带围岩地段,自电、激电异常反映了围岩中的局部矿化。

3.2 磁异常特征

琵琶沟金矿及周边范围内1/1万磁法测量结果反映出矿区磁异常的分布总体上和花岗斑岩的侵入体关系密切,磁场主要可分为北部低磁场区和南部高磁场区(图3)。

(1)北部低磁场区(图3左):该区域磁场平稳,△T一般在0~-100△T之间,在该区磁场中分部多个点状异常,点状异常的分布和地层的走向基本一致,多数点状异常正负伴生。点状异常的范围较小,幅值较低,向上延拓500 m后,异常消失,该区域出露古元古界大沟组、瓦屋场组地层以及片理化石英闪长岩,磁性普遍较弱,点状异常可能为局部磁铁角闪岩或斜长角闪岩引起。

(2)南部高磁场区(图3右):该区域磁场为跳跃的正磁场,和北部磁场相比,△T相对较高,梯度变化较大,并明显分布着两个和地层走向一致的异常带,向上延拓500 m后,两个异常带合为一个异常带,该区域出露岩性主要为弱磁性的黑云斜长片麻岩、斜长角闪片岩等,结合区内所测精磁剖面综合解释推测两个异常带下部可能为同一隐伏岩体[15]。

4 地球化学特征

4.1 区域地球化学异常特征

据区内1/5万土壤化探测量结果,在蒲塘岩体群范围内,以4×10-9为异常下限,圈出了两处Au异常。异常区分别与大林沟-枣树垭岩体群和黑沟-琵琶沟岩体群对应,反映为矿致异常[16]。

4.2 矿区地球化学特征

据矿区1/1万土壤化探资料,矿区内Au、Cu、Mo单元素异常的强度和规模远远高于其他元素,其中Au的三级浓度异常面积最大,主要分布在矿区东南部的琵琶沟岩体和黑沟岩体范围,其余呈星点状分布于矿区外围;Cu、Mo、W、Bi异常主要分布在矿区中南部的黑沟-琵琶沟-桃园沟三个岩体之间的三角地带,而且Cu、Mo异常及三级浓集中心套合很好,大部分为面状异常,几乎无单点异常。在琵琶沟-黑沟岩体群范围内,As、Sb显示大面积的低背景区,在距岩体群西1500 m~2000 m范围内形成围绕岩体群的似环状As、Sb低缓异常带,反映从岩体群中心向外具有从高温-低温的元素水平分带特征。

通过对各元素相关性分析结果(表4)表明,Au与其他10种元素的相关性都不强,但金异常面积大,异常强度高,异常分布主要与花岗斑岩体及与斑岩相关的Au矿化有关,受其它因素影响不大;As-Sb,Cu-Mo,Pb-Zn,Cu-W相关性系数分别为0.747、0.609、0.427和0.433,相关性较高,关系较为密切;Cu元素与Sb、Pb为负相关,Mo与Pb亦为负相关,反映区内的Cu、Mo矿化成矿温度较高。

5 矿床地质特征

5.1 矿体特征

图3 磁测△T等值线平面图Fig.3 The planar graph of the△T isoline from the magnetic survey

表4 元素相关性特征值一览表[15]Table 4 correlation element eigenvalues

琵琶沟矿区金矿化主要沿爆破角砾岩筒的环带状构造分布,矿化富集部位为爆破角砾岩筒南部内接触带,即爆破角砾岩筒下盘接触带,圈定的工业矿体为KⅠ矿体,北部接触带及岩筒中心部位多为零星矿化,目前在KⅠ矿体北侧相距40 m处又新发现了KⅡ隐伏矿体。

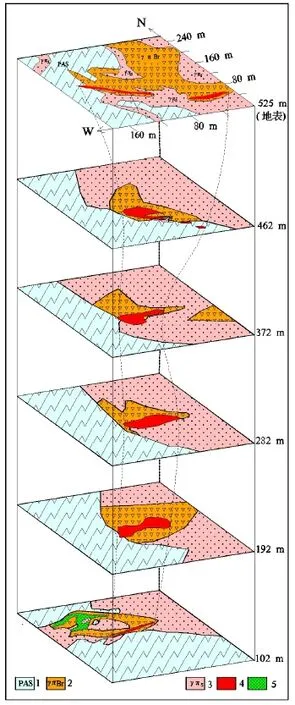

(1)KⅠ矿体特征:该矿体是矿山一直开采的矿体,地表出露标高最高552 m,目前矿山边采边探已经开采到102 m标高。矿体在102 m标高以下仍有延伸。矿体呈脉状产出,地表有东、西两段露头,总长度187 m。西段出露长度96 m,东段出露长度45 m,中间呈隐伏状,向下不到10 m,东西两段连成一体。西段倾向56°,倾角80°;东段倾向10°,倾角56°~80°。该矿体沿走向虽然延伸较短,但沿倾向延伸较为稳定,倾向延伸超过400 m,空间上呈楔形。矿体总体产状北倾,从浅部到深部沿倾向和走向总体呈S型分布,倾角65~80°(图4)。金品位一般3×10-6~ 6×10-6,最高 74.16×10-6,品位变化系数154%,在矿体厚大处,品位高,反之品位降低,地表浅部金品位较高,向下逐渐变低,至237 m标高,金品位又逐渐升高。矿体延深至282 m标高时出现分枝状富集段,同时矿体产状也在逐渐变化,由走向北西渐变为走向近东西向,倾向由10°~56°、倾角80°,逐渐变为倾向10°~350°、倾角75°~82°。从地表至282 m标高,蚀变以高岭土化为主,282 m标高以下高岭土化减弱,硅化作用逐渐增强,呈现较明显的垂向蚀变分带。至147 m标高爆破角砾大小基本没有改变,矿石仍为小角砾与岩粉胶结,说明该深度仍处于强烈爆破地段,深部应有一个粗大角砾构成的震碎带。从102 m中段岩石化探分析结果反映,前缘晕元素Hg、As、Sb、Ag的含量与金的变化成正比,从147 m标高及102 m标高As、Sb含量明显较高,而尾缘晕元素W、Co、Ni等含量较低,反映该矿体向深部仍有较大延伸[17]。

(2)KⅡ矿体特征:该矿体为2009年新发现的Au、Cu共生盲矿体,在102 m标高分布形态比较清楚,位于KⅠ矿体北侧,相距大约40 m。矿体走向与KⅠ矿体近于平行,主要产于港湾状爆破角砾岩筒的内接触带,矿体呈不规则扁柱状(图4),走向长约60 m,最厚处约40 m。矿体具有明显的分支复合特征,在分支复合部位Au、Cu品位均较高,Au品位:0.18×10-6~ 5.59×10-6,Cu品位:0.23×10-6~6.62×10-2。矿体的分布受隐爆角砾岩控制,赋矿岩石主要为围岩角砾岩及部分斑岩角砾岩,硅化蚀变较强。矿石呈角砾状、稠密浸染状、细脉状构造。黄铜矿、黄铁矿主要呈细脉状、稠密浸染状及团块状分布在胶结物中或者沿围岩角砾边部、片理、片麻理分布。角砾成分主要为斜长角闪片岩,见少量斑岩角砾。

图4 琵琶沟金矿KⅠ、KⅡ矿体垂向分布叠合图Fig.4 Vertical distribution composite diagram of the KⅠand KⅡ ore body’s in the Pipagou gold deposit

5.2 矿床成因

5.2.1 成矿物质来源

成矿物质主要来源于上地幔,花岗斑岩为成矿母岩,主要依据是:①花岗斑岩体处在长期活动的构造岩浆岩带上,空间上岩体受北西和北东向两组构造的复合控制,岩体内角砾岩筒是花岗质岩浆上侵过程中引起的隐爆作用形成,金矿化局限在爆破角砾岩筒内。空间关系清楚的表明花岗斑岩侵入-爆破-金矿化三者之间的成因联系。②据黄铁矿硫同位素组成资料[13],δ34S平均值为1.7‰,其变化范围为+0.9~+3.2‰,离差为2.3‰,为正向偏离,接近陨石值。表明成矿物质来自地壳深处,即来自花岗斑岩自身。③花岗斑岩中Au丰度为(十几-几十)n,高出同类岩石平均值的数倍-数十倍,表明成矿物质来源于花岗岩岩浆。

5.2.2 成岩成矿机理分析

琵琶沟岩体在区内燕山期岩浆活动序列中,属中-晚期阶段侵入爆破形成。从岩石特征及花岗斑岩、角砾岩、金矿化三者之间的空间联系,反映了成岩、成矿是一个连续的过程。其形成大致可分以下三个阶段:①浅成初始侵入-爆破阶段:花岗斑岩含岩屑、晶屑及角砾等,局部见塑性角砾,表明岩浆在上侵过程中经历了初期爆破作用。浅成侵入的岩浆,由于温度骤然下降,其表层形成冷凝壳,阻碍了深部岩浆上升的通道,岩浆内压不断增加和聚积,最终导致岩浆爆炸,使岩浆冷凝壳崩溃,破碎的岩块、岩屑、晶屑等落入岩浆。由于爆炸时处于炽热状态,甚至部分为半凝结状态,因此角砾边部无烘烤现象,部分与胶结物之间界限不清。局部角砾具定向排列,显示定向流动构造。②超浅成强烈爆破阶段:岩浆在初始侵入-爆破之后继续上侵,上升至近地表高度,即超浅成环境,该部位富含大量的水,在炽热岩浆作用下,发生气化,加速和补充气体的聚集,和岩浆共同形成高温的流体。此外,在超浅成部位,其顶部压力骤减,当外部压力小于岩浆内压力时,导致岩浆再次爆炸。根据爆破角砾岩筒发育程度,超浅成爆炸远远大于初始岩浆爆炸的能量。岩筒中可见大角砾包含小角砾,为两次爆炸的佐证。超浅成爆破形成一系列裂隙及小断层,平面上围绕岩筒呈环形分布,剖面上倾角陡缓不一,但总的倾向岩筒中心,与岩筒的几何形态一致,这与火山机制中的环状裂隙相似。本区未发现火山碎屑岩及火山熔岩,可以认为角砾岩筒应属于隐爆成因。③热液成矿阶段:岩浆浅成侵入-爆破和超浅成强烈爆破之后,由于能量大量释放和温度下降,相继而来的是热液活动,并伴随成矿作用,此阶段为岩浆隐蔽爆破的第三阶段。初期高温热液中,富碱性的(广泛的绢云母化、钾化)溶液中金处在溶解状态,不发生沉淀。由于岩筒中心和边部的温度、压力差,驱使热液向岩筒边部运移。随着温度、压力的降低,介质的化学性质发生了变化,热液中的Au、Cu等矿物质在孔隙度较大的斑岩角砾岩或围岩裂隙中沉淀。在热液成矿阶段中,脉动式的构造活动仍不断发生,形成复杂的矿脉穿插和不同世代的含金黄铁矿。

5.2.3 成矿温度

据矿物包体测温资料[13],各种矿物的生成温度在120~340℃。矿体内黄铁矿爆裂温度为311~318℃;近矿围岩(蚀变粗斑花岗斑岩)石英均一温度为260~340℃;外侧青盘岩化斜长角闪片岩中石英均一温度为120~220℃。这表明,自矿体中心向围岩温度由高变低,成矿主要在中-高温阶段,与赋矿岩石中热液蚀变矿物组合(绢云母、高岭土)相一致。

5.2.4 矿床成因

综上所述,琵琶沟金矿属于与斑岩有关的爆破角砾岩型金矿床。成矿主要与燕山期岩浆的浅成-超浅成侵入爆破作用形成的“杂”岩体关系密切,侵入爆破作用与成矿作用为一连续过程,成矿作用依随于成岩作用。岩体蚀变分布广泛,与成矿关系密切的是强烈爆破作用后的热液叠加蚀变。金矿化主要赋存在爆破角砾岩胶结物内,沿岩筒边部环状裂隙充填交代。

5.3 找矿标志

本区的找矿标志如下:

(1)斑岩标志:斑岩体是寻找该类矿床的先决条件。其特点是浅成侵入-爆破形成的“杂”岩体,在岩浆活动序列中晚期阶段侵入-爆破形成的“杂”岩体含矿性好,岩石金丰度高。

(2)围岩蚀变标志:与成矿有关的围岩蚀变种类很多,对找矿有指示意义的有绢云母化、高岭土化、硅化、碳酸岩化。矿化与蚀变强弱有关,矿化赋存在强蚀变岩石中,矿体由中心向两侧蚀变减弱。

(3)构造标志:主要控矿构造为爆破角砾岩筒及边部环状裂隙。含矿角砾岩筒一般在岩浆活动晚期中心爆破形成,呈椭园形,其边部具环状裂隙或小断层,反倾斜一侧蚀变矿化强烈。

(4)黄铁矿化、黄铜矿化标志:矿床主要金属矿物为黄铁矿,黄铜矿。黄铁矿的含金标志是:细粒它形、光泽暗淡,一般含金性好。黄铁矿化强烈,金品位高。黄铜矿化较强部位,Au、Cu品位明显较高。

(5)次生氧化物标志:矿床在地表风化后出现一系列的氧化特征,可作为直接的找矿标志。矿化岩石一般具铁染现象,矿体露头一般具强烈褐铁矿化,局部出现铁帽、孔雀石化。

(6)地球物理标志:高磁场分布区是推断隐伏岩体的依据;花岗斑岩体内、外接触带及围岩地段,自电、激电异常一般与矿化有关。

(7)地球化学标志:区域上Au元素异常是寻找金矿化的直接异常标志,矿床范围内直接指示元素为Au、Cu,间接指示元素为Pb、Zn、As、Sb等。

6 深部及外围找矿前景浅析

通过对矿区及矿区外围地质、物化探资料的综合分析,借鉴国内同类型矿床的找矿模式,认为在该矿床的深边部有较大的找矿潜力。

(1)KⅠ矿体在102 m标高化探结果显示前缘元素As、Sb的含量较高,尾缘晕元素W、Co、Ni等元素含量仍然较低。虽然KⅠ矿体在102 m标高规模变小,但是隐爆角砾岩筒的隐爆特征仍然较明显,说明在该地段隐爆作用仍然较强,而隐爆角砾岩型金矿床的矿体具有伴随隐爆角砾岩筒沿倾向延伸非常大的特点。据此认为,KⅠ矿体在102 m标高以下仍然会有较大延伸,在局部隐爆角砾岩筒S型膨大部位有可能形成厚大矿体。

(2)KⅡ矿体与KⅠ矿体比较,黄铜矿化较强,Cu品位明显较高,矿体位于隐爆角砾岩筒上部内接触带的隐爆角砾岩带中,与KⅠ矿体分别处于隐爆角砾岩筒侧伏部位的上部和下部,KⅠ矿体在地表浅部(552~356 m标高)局部工程中Cu矿化较强,向下Cu矿化逐渐减弱,而新发现的KⅡ盲矿体Cu品位较高,从147 m及102 m中段岩石化探结果反映,在KⅡ矿体对应部位AS、Sb等元素异常强度较高,具有矿体前缘元素特征,推断KⅡ矿体反映的可能是一新矿体的前缘特征,这与该矿区成矿多期多阶段的成因相吻合。KⅠ、KⅡ矿体相距较近、走向近于平行、同处于隐爆角砾岩筒内接触带,因此预测在深部隐爆角砾岩筒膨大部位或者转折部位两矿体有可能会出现叠加从而形成厚大矿体,KⅡ矿体向深部具有较好的找矿前景。

(3)据物探资料综合分析解释,在黑沟岩体(H)-琵琶沟岩体(P)-桃园沟岩体(T)三个岩体之间的三角地带可能为一隐伏岩体,而该处又具有较好的Cu、Mo、W、Bi异常,而且Cu、Mo异常及三级浓集中心套合很好,经初步验证,在钻孔中有数十米厚Cu、Mo矿化带,推测在该隐伏岩体鞍部应该是寻找Cu、Mo矿体有利部位。

(4)在F4、F2断裂交汇部位,构造角砾岩、隐爆角砾岩均有发育,黄铁矿化、硅化蚀变较强,参照相邻的毛堂金矿隐爆角砾岩多次隐爆有利于远程成矿特点,该处与毛堂金矿外围多金属成矿具有相同之处,推测该部位是寻找以Au为主的多金属矿有利部位。

(5)枣树垭(Z)岩体群主要以围岩角砾岩为主,显示低缓磁异常,该处与斑岩体及近斑岩体部位相比较,As、Sb元素处于相对的低缓高背景区。综合地质、物、化探资料分析,枣树垭岩体群与岩体隐爆中心相距较远,或者说该处位于成矿的浅剥蚀部位,因此在深部具有较好找矿前景。

[1]田宏伟,吴少魁.祁雨沟J5隐爆角砾岩型金矿床隐爆机制研究[J].采矿技术,2009,9(5):141-143.

[2]张 璟,陈远荣,谢桃园,等.团结沟金矿矿床成因、构造控矿规律与找矿方向浅析[J].中国地质,2010,12(6):1710-1719.

[3]轩慎民.从老田岩体谈隐爆角砾岩型矿床的成因机制和找矿方向[J].金属矿山,2009,3(3):91-95.

[4]卢欣祥,于在平,冯有利,等.东秦岭深源浅成型花岗岩的成矿作用及地质构造背景[J].矿床地质2002,21(2):168-178.

[5]邵克忠,王宝德,吴新国,等.祁雨沟地区爆发角砾岩金矿成矿地质条件及找矿方向研究[J].河北地质学院学报,1992,15(2):105-194.

[6]田宏伟,付彩云,张宝仁.祈雨沟隐爆角砾岩型金矿床资源评价[J].黄金科学技术,2010,2(1):6-10.

[7]河南省地质矿产局.河南省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989,644-653.

[8]罗铭玖,黎世美,卢欣祥,等.河南省主要矿产的成矿作用及矿床成矿系列[M].北京:地质出版社,2000,58-62.

[9]燕长海.东秦岭铅锌银成矿系统内部结构[M].北京:地质出版社,2004,1-140.

[10]曾绍金,张鹏远,潘毅昌.河南地质矿产志[M].郑州:中国展望出版社,1992,774-779.

[11]朱广彬,刘国范,姚新年,等.东秦岭铅锌银金钼多金属成矿带成矿规律及找矿标志[J].地球科学与环境学报,2005,27(1):44-52.

[12]朱广彬,赵佳树,易成龙,等.1/5万区域地质调查报告(荆紫关幅、西峡县幅、淅川县幅、七峪幅、袁店幅)[R].河南省地矿局第四地质调查队,1995.

[13]张培尧,王延永,黄德虎,等.河南省西峡县蒲塘矿区琵琶沟岩体金矿详细普查地质报告[R].河南省地矿局第四地质调查队,1987.

[14]邹佩商,李扣成,李民举,等.河南省西峡县蒲塘工区含铜、金斑岩体物探工作总结报告[R].河南省地质局十二队,1978.

[15]吴清杰,李胜利,姚 娟,等.河南省西峡县枣树垭-黑沟矿区金矿普查报告[R].河南省地矿局第一地质勘查院,2011.

[16]朱 琦.荆紫关-毛堂土壤测量Au、As补充报告[R].河南省地矿局物探队,1983.

[17]吴清杰,李胜利,雷庆波,等.河南省西峡金泰矿业有限公司蒲塘金矿危机矿山接替资源勘查报告[R].河南省地矿局第一地质勘查院,2011.