峨边老金岩铅锌矿区成矿地质特征及成因

2013-12-08申欢华张雄张凤黄奎邝建中

申欢华,张雄,张凤,黄奎,邝建中

(四川省冶金地质勘查局六O六大队,四川 郫县 611730)

扬子地台西缘康滇地轴东侧的凉山陷褶带,为我国西南地区重要的铅锌成矿带之一。区内构造大致呈“Ⅲ”型构造体系,以南北向为主,自西往东依次为安宁河断裂、甘洛-小江断裂、峨边-雷坡断裂,其次为近东西向,北侧为石棉-峨边断裂,南侧为会理-会东地盾构造,此外还有呈北东向展布的金阳-布拖断裂。它们控制了区域地层、岩浆岩及矿产的分布。其中甘洛-小江断裂与铅锌矿化的关系十分密切,控制了一系列大中型铅锌矿床(图1),其北部有赤普、沙岱,南侧主要有小河子、跑马、银厂沟等,为本区最重要的铅锌成矿带。相对而言,峨边-雷坡成矿带上的矿床(点)数量少,规模也不大。近年来,随着大量社会资本进入,在北段的峨边-马边一带开展了大量的找矿工作,也取得了重要进展,陆续发现一批中小型矿床(点)。我队自2005年起,一直在峨边老金岩一带开展地质找矿工作,前后历时6年,找到一个中型铅锌矿矿床,目前已进入开采阶段。研究该区带上矿床分布特征、区域地质背景并总结其成矿地质条件及矿床成因特征,为后续的地质勘查与找矿工作提供一些参考和启迪。

图1 康滇地轴东缘北段铅锌矿床分布与区域断裂带关系图(据张立生,1998,修改)

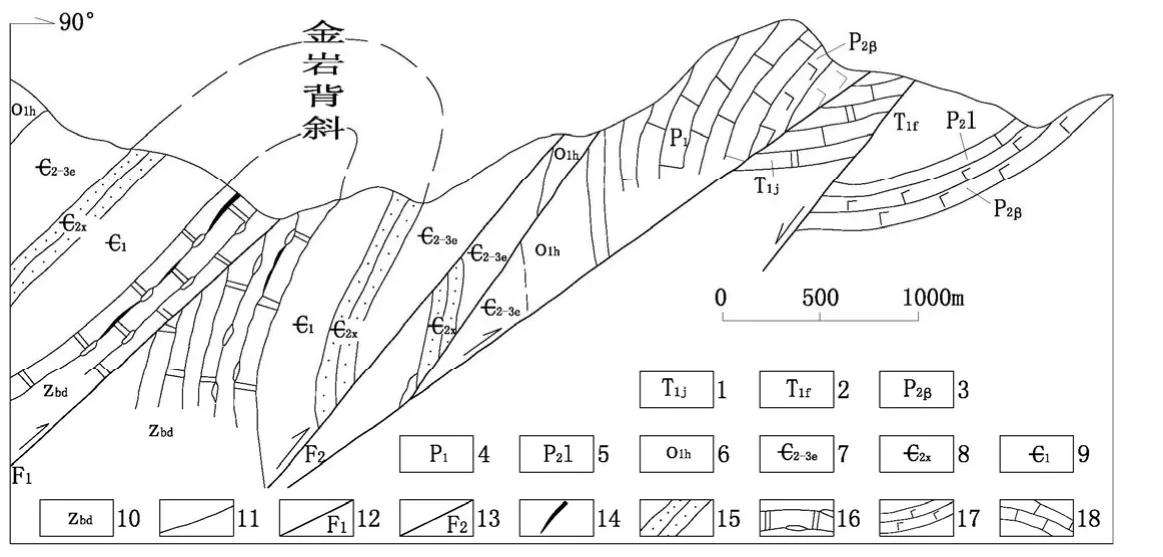

图2 金岩背斜及金岩断层剖面示意图(据四川省冶金地质勘查局六O六大队,2010,修改)

1 区域地质背景

金岩铅锌矿地处扬子地台西缘康滇地轴北段汉源一峨边东西向基底隆起区与峨边-雷坡断裂的交汇地带。区内地质构造具典型的地台双层结构。其中,褶皱变质基底为中元古界峨边群,盖层为未受变质的沉积岩,与基底地层呈角度不整合接触,自下而上分别为震旦统、古生界(缺失中一上志留统、泥盆系、石炭系)、中生界,不同地层之间呈整合或平行不整合接触;第四系分布于河谷低地。在老熊坪一带沿深大断裂有晋宁期花岗岩出露。盖层地层发育燕山期及喜山期形成的南北向、东西向、北东向、北西向等开阔短轴褶皱、穹窿及断裂构造。本铅锌矿床位于南北向宜坪-万坪断裂(峨边-雷坡断裂带的北端)西侧的金岩背斜的西翼。

2 矿床地质特征

2.1 地层

矿床产于上震旦统灯影组顶部,距筇竹寺底界0~25m。区内灯影组厚959~1002m,自下而上可划分为4个段,矿区内仅出露第四段,又可细分为四个岩性段:

Zbd4-1:厚30~195 m,仅在金岩压扭性逆断层上盘零星出露,主要为灰-灰白色厚层状含藻微晶白云岩、硅质白云岩。

Zbd4-2:厚120~145m,灰-灰白色含硅质条带白云岩,粉晶-隐晶结构,具条带状构造。

图3 老金岩铅锌矿区地质略图(据四川省冶金地质勘查局六O六大队,2010,修改)

Zbd4-3:厚100~130m,主要为灰-深灰色含燧石条带白云岩,含胶磷矿白云岩,角砾状白云岩等,微晶-粉晶结构。燧石呈条带状或团块状产出,胶磷矿呈层纹状产出。为区内铅锌矿的主含矿层位,可分为2个含矿层,下含矿层位于糖粒状白云岩上部,上含矿层位于该岩性层顶部,与Zbd4-4接触面附近,主要含矿岩性为角砾状白云岩。赋矿围岩破碎、局部被硅质、矿质胶结后十分完整。以燧石条带、强硅化和铅锌矿化为显著特点,和汉源-甘洛成矿带具相似性。同时该区产出糖粒状白云岩,虽厚度不大但为本区所特有,为间接找矿标志。

Zbd4-4:厚5~20m。深灰色,中厚层夹薄层状砂屑白云岩,具不等晶结构,砂屑状构造,下部夹薄层泥质,局部见紫红色含铁质的不规则团块及白色石英小团块,局部偶见团块状铅锌矿化。与上覆地层筇竹寺组滨浅海相含海绿石砂页岩呈平行不整合接触。

2.2 构造

矿区位于南北向金岩倒转背斜向南西倾没端之西翼,金岩压扭性断层上盘(图2)。受其影响,次一级构造多表现为层间裂隙(层间破碎带)及走向北西、北东两组构造裂隙。

金岩断层(F1):矿区主要断裂,压扭性逆断层,总体北西-南东向,长约 4km,倾角 44°~55°,造成了震旦系逆覆于寒武系上统二道水组之上。在矿区内岀 露较差,多表现为负地形,被第四系覆盖,未见断层面。沿断裂可见宽约1.0~3.6m的破碎带,断裂带中部分角砾已被胶结,两侧较疏松,角砾具一定磨圆度,粒径多小于6mm。该断层为矿化后期断层,在矿区未见其对矿体进行直接的破坏作用。

金岩背斜:轴南北向延伸,北段被破坏,南端在金岩以南倾伏,长大于10km。由震旦系至二迭系组成。西翼保存完好,产状较缓,倾角20°~30°;轴部及东翼受断裂破坏残缺不全。东翼地层倒转,轴面倾向西,倾角50°~60°,为倒转背斜。

2.3 岩浆岩

区内沿深大断裂有少量晋宁期黑云母花岗岩呈带状分布,但矿区范围未见出露。

2.4 围岩蚀变

总体而言,似层状矿体(以沉积成矿为主)的围岩蚀变基本不发育,而在构造(层间破碎带、裂隙带)带附近的围岩蚀变相对明显。主要为硅化、白云石化、黄铁矿化、沥青化、高岭土化等。蚀变矿物呈毫米级-厘米级的微小斑点状或细脉状产出。局部见粗粒白色纯净的石英、白云石晶洞和细脉,可能为成矿后就地改造的产物。

2.5 矿体特征

矿区工业矿体主要赋存在灯影组四段第三岩性段(Zbd4-3)上部的层间破碎带内,其下部为夹燧石条带微晶白云岩及糖粒状白云岩,上部多为深灰色砂屑不等粒白云岩及薄层泥页岩。

矿区铅锌矿主要呈似层状、透镜状、脉状产出,其中似层状矿体严格受层间破碎带控制,产状与其一致,可划分为2个平行产出的矿化带,相距约5~25m。透镜状、脉状矿体多受构造裂隙控制。全矿区共圈出6个铅锌矿体(图3)。其中规模较大的有Ⅰ-3矿体和II-1矿体。

Ⅰ-3矿体:位于泥黑马沟西侧,44~72号勘探线之间,似层状产于上层间破碎带中,控制走向长约550m,斜深220~300m,总体产状210°∠20°。厚0.54~2.51m,平均1.50m, Pb 0.46%~12.16%,平均3.16%;Zn 0.62%~15.41%,平均6.26%。

Ⅱ-1矿体:位于矿区东侧,21~31号勘探线之间,呈似层状产于下层间破碎带中,控制走向长约300m,斜深80~260m,平均产状112°∠23°。厚0.34~2.31m,平均0.97m。Pb 2.32%~6.93%,平均3.69%,Zn 5.08%~13.62%,平均7.07%。

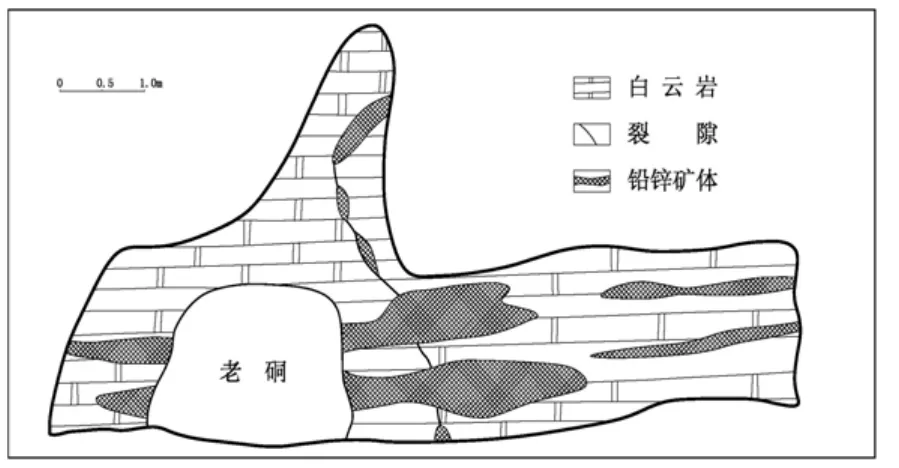

矿体矿化总体不均匀,局部存在无矿地段。矿体内常见有铅锌富矿石呈团块状、透镜状或脉状产出,多出现在破碎带发育及构造叠加地段(图 5),但富矿体规模较小,厚度较薄,多在0.10~0.50m之间,极不连续。

图4 老金岩铅锌矿区0号勘探线剖面图

2.6 矿石特征

图5 层间破碎带及构造联合控矿素描图

矿石矿物组合较简单,金属硫化物以闪锌矿为主,其次为黄铁矿、方铅矿;次生矿物有铅矾、白铅矿、菱锌矿、针铁矿等。非金属矿物主要为微晶石英,其次为白云石,含少量重晶石、胶磷矿、水云母、沥青等。矿石结构主要有沉积结构、结晶结构,其次为交代结构、固溶体分离结构、揉皱结构等。硫化矿石构造以条纹条带状、浸染状构造为主,次为块状、角砾状、细脉状、似胶状、揉皱、碎裂构造等。该区矿石结构构造与黑区-雪区矿区相似,具以下突出特征:

除方铅矿外,其余矿物粒度极细,结晶程度也较低。据光薄片的显微镜观测和统计:闪锌矿的粒度为0.005~3.16 mm,其中82%为0.013~0.63 mm的他形、半自形微晶;黄铁矿的粒度为0.0063~1.58 mm,其中82%为0.002~0.063 mm,多数为他形晶、半自形晶;但方铅矿的粒度相对较粗,一般为0.1~2 mm的自形晶。闪锌矿的颜色较浅,呈棕黄-浅黄色、暗红色、褐色等。硅质岩的颜色很深,多呈黑色-深灰色。

3 矿床成因初探

区内严格受层位控制矿体多具典型原生沉积构造特征(层纹状构造、条纹条带状构造),蚀变程度弱,矿石矿物组合以闪锌矿-黄铁矿为主,矿物颗粒极细,说明区内铅锌矿尤其是闪锌矿在原始沉积阶段已初步成型。同时区内常见一组或两组裂隙充填的致密状铅锌矿,呈细脉或网脉状切层产出,但一般不切穿矿层顶底板围岩,在矿脉两侧及内部见硅化、白云石化等蚀变现象,矿石矿物组合以方铅矿-闪锌矿为主,矿物颗粒相对较粗,多呈自形晶结构,局部存在交代残余结构。具角砾状、脉状、致密块状等构造特征。其富集程度与构造密切相关,在裂隙交汇、裂隙与沉积矿层交汇、地层产状突变等地段多有厚大高品位矿体产出。同时区内呈南北向直立产出的断层破碎带也多具铅锌矿化,应为典型的后期热液成矿类型。

根据区内矿体特征,并结合四川省铅锌矿潜力评价报告,该区铅锌矿应属黑区式碳酸盐岩型铅锌矿类型,具沉积-热液改造特征。其成矿作用过程与区域构造演化紧密相关。主要应经历了四个构造演化成岩成矿阶段,简述如下:

成矿前:晚震旦世一早寒武世沉积成岩阶段。四川省汉源-峨边地区出露的最老地层为中元古界峨边群,属盐边-峨边优地槽产物。晋宁运动后,扬子构造域总体上进入地台发展阶段,陆续沉积了陆相酸性、中基性火山-沉积建造。晚震旦世开始了地台盖层的沉积:观音崖组滨浅海相岩层超覆于峨边群变质岩之上,灯影海侵期间,该区沉积了厚达千米的灯影组白云岩。

沉积成矿期:晚震旦世海底地震使深部流体库震荡破裂,含矿流体向同生断裂汇集运移,并喷出海底成矿阶段。

震旦纪-早寒武世时期具有较活跃的地震活动,所产生的断裂裂隙不但可以为地下流体提供通道,同时所产生的超孔隙水压可驱动盆地含矿流体通过岩石连通孔隙或断裂裂隙发生运移,并沿盆地凹陷轴部的张性同生断裂汇集,最终喷溢出海底沉积成矿。雪区-黑区麦地坪组顶部的震积岩可能是同期或时间相近的地震事件的记录。川西南地区汉源、峨边、甘洛、会东等地的灯影组、麦地坪组均有热水成因的层状、条带状、透镜状或结核状硅质岩产出,说明在震旦纪沉积过程中有多期的海底热水活动。黑区超大规模热水沉积硅质岩-铅锌矿层-震积岩同期形成、同位产出的特点说明地震作用与成矿作用存在内在联系。地震是诱发盆地含矿流体发生大规模运移和喷流成矿的一种重要的动力学机制。

黑色含有机质的硅质岩-铅锌矿与震积岩的时空分布关系非常密切。震裂角砾岩、震积角砾岩(矿)被黑色含矿机质的硅质物、闪锌矿、黄铁矿等硫化物充填胶结。层状、层纹状黑色硅质岩-铅锌矿层直接覆盖在震积角砾岩层之上。在硅质岩-铅锌矿层内尚有含量不等的震积角砾。在层纹状硅质岩-铅锌矿层中,发育震褶构造。震积岩与铅锌矿在形成时间上具有同期性,在分布空间上具有同位性。

沉积成矿后:晚震旦世喷流沉积成矿结束后,继续正常沉积白云岩,并在早寒武世在滨浅海环境下沉积筇竹寺砂页岩地层,构成了该区铅锌矿层良好的化学屏蔽层。

热液改造阶段:为重要成矿阶段,对铅锌富集成矿并形成工业矿床起着至关重要的作用。据杨应选等,区内地台构造活化形成了大量配矿(次级断层)及容矿(层间破碎带、断层破碎带)构造,始于海西期,主要为印支期和燕山期,大量不断循环的地下热卤水持续活化、萃取老地层(区内应以峨边群为主)中的铅锌矿质,并通过深大断裂(宜坪-万坪断裂)及次级构造(金岩断裂等)迁移至层间破碎带等容矿空间,以硫化物状态沉淀下来,叠加在沉积成矿层位上,通过热液改造形成富而厚大的铅锌矿体。

沉积成矿是基础,形成了连续稳定、规模较大的矿化带(体),局部有工业矿体产出。因相对软弱层的存在,为后续层间破碎带的发育提供了地质条件;热液改造作用为必要条件,在沉积成矿的基础上,大量来自深部的含矿热液通过一系列构造通道运移至层间破碎带(即沉积成矿带)内,通过充填、交代等叠加改造作用使原本贫而薄的矿化体增厚加富,稳定性增加,规模扩大,并常有高品位富矿体产出。对沉积成矿不明显的地段,加之层间破碎带不发育,多只能形成细(网)脉状、透镜状矿化体,其厚度薄、品位低、虽偶有高品位矿体产出,但连续性差,规模小,常形成所谓 “金线穿葫芦” 的含矿特征。

4 找矿标志及找矿前景分析

4.1 找矿标志

层位标志:含矿层位于灯影组顶部Zbd4-3岩层中,距筇竹寺组碎屑岩底界0~25m范围内,严格受层位控制。区内该套地层为寻找铅锌矿的直接标志。

岩性标志:赋矿围岩及顶底板均为极易识别的各类白云岩,如糖粒状白云岩、燧石条带白云岩、含胶磷矿条带白云岩、角砾状白云岩、砂屑白云岩等不纯白云岩。

构造标志:该区铅锌矿与构造关系密切,体现在 2个方面:在沉积成矿阶段,处于同生断裂附近的凹陷地段,成矿十分有利,原始沉积阶段就可能形成厚大而连续的矿(化)体,如黑区-雪区矿区的局部地段沉积型矿体厚度在10m以上,以闪锌矿为主。热液叠加阶段,处于深大断裂两侧尤其是上盘的次级构造发育地段为成矿有利地段。因此处于南北向宜坪-万坪深大断裂和北东向汉源-峨边-峨眉凹陷所挟持的地段(宜坪-万坪断裂的西侧、汉源-峨眉凹陷的南端)为成矿最有利地段。

围岩蚀变标志:矿区虽蚀变作用不强,但仍具一定找矿意义。硅化、白云石化、黄铁矿化与矿化关系密切。区内地势陡峭,切割强烈,氧化程度高、深度大。因此次生蚀变特征明显,在地表多形成色彩多样的氧化带(铁帽),同时多呈蜂窝状、皮壳状、土状产出,均为直接找矿标志。

4.2 找矿前景分析

根据四川省铅锌矿成矿规律与资源潜力研究,该区属汉源黑区-甘洛马拉哈铅锌矿集区(V8)的汉源-峨边-马边沉积改造作用铅锌矿成矿带(Ⅳ-33),为A类找矿远景区,具良好的找矿前景。

矿区内地形切割十分强烈,目前所工作区域仅为中浅部,往深部尚未控边,因此尚有较大的找矿潜力,矿床规模将可能扩大。

矿权设置外东侧尚有较大一片空白区,面积约2km2,区内地势陡峭,植被茂密,分布大量采矿老硐,和区域断裂空间关系十分密切,次级褶皱和层间破碎带发育,因此该区尚有较大的找矿潜力。

[1]杨应选、柯成熙,等. 康滇地轴东缘铅锌矿床成因及成矿规律[M]. 成都:四川科学技术出版社,1994.

[2]四川省地质局第一区域地质测量队五分队. 中华人民共和国区域地质测量报告 1:20万 马边幅[R]. 1971

[3]林方成. 扬子地台西缘铅锌矿床成因类型及成矿演化[M]. 北京:科技出版社,2004.

[4]四川省地质调查院. 四川省铅锌矿资源潜力评价成果报告[R]. 四川成都:四川省地质调查院.2010.