《西域闻见录》版本、作者及史料价值

2013-12-04余敏辉

张 扬, 余敏辉

(1.淮北师范大学 历史与社会学院,安徽 淮北235000;2.淮北师范大学 学报编辑部,安徽 淮北235000)

《西域闻见录》是清朝乾隆中后期一部全面记述当时新疆区域内舆地、建制、民俗、物产、风候和重大历史事件始末的地方通志,成为后世学者了解和考察新疆各个方面情况的重要参考资料。不过,由于该书一经问世,就为时人所重,屡经抄刻,传播甚广,以致于书名众多,版本繁复;而反观该书作者,却声名不显,生平事迹也语焉不详。此外,对于该书的史料价值,也是众说纷纭,莫衷一是。这种围绕书与人的复杂情况及二者间产生的反差效应,已引起当代部分学者的高度关注,继而有多篇考辨文章发表。①参见高健:《〈西域闻见录〉异名及版本考述》,《中国边疆史地研究》,2007年第1期;王志强:《〈西域闻见录〉之版本著者考述及史料价值论略》,《伊犁师范学院学报》(社会科学版),2008年第1期;李亚茹:《清七十一与〈西域闻见录〉》,《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版),2008年第5期。笔者拟在前人研究基础之上,就《西域闻见录》书名和版本情况、作者生平事迹及史料价值的褒贬,继续深入探讨,尽可能补充一些新材料,提供一些新视角,以期能更清楚地廓清其本来面目,使其得到更为客观公正的评价。

一

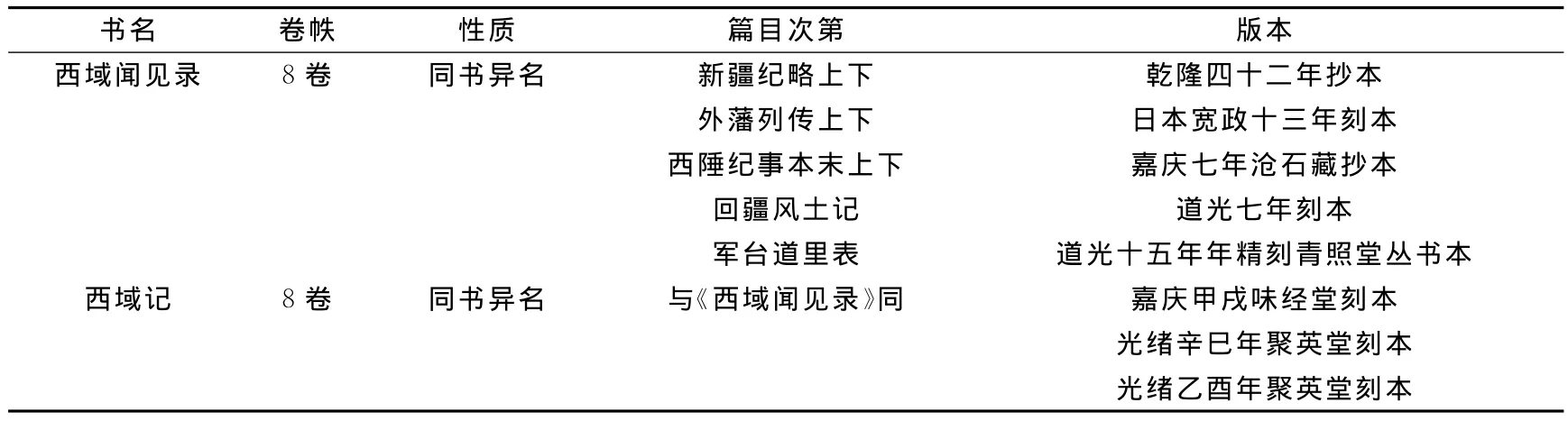

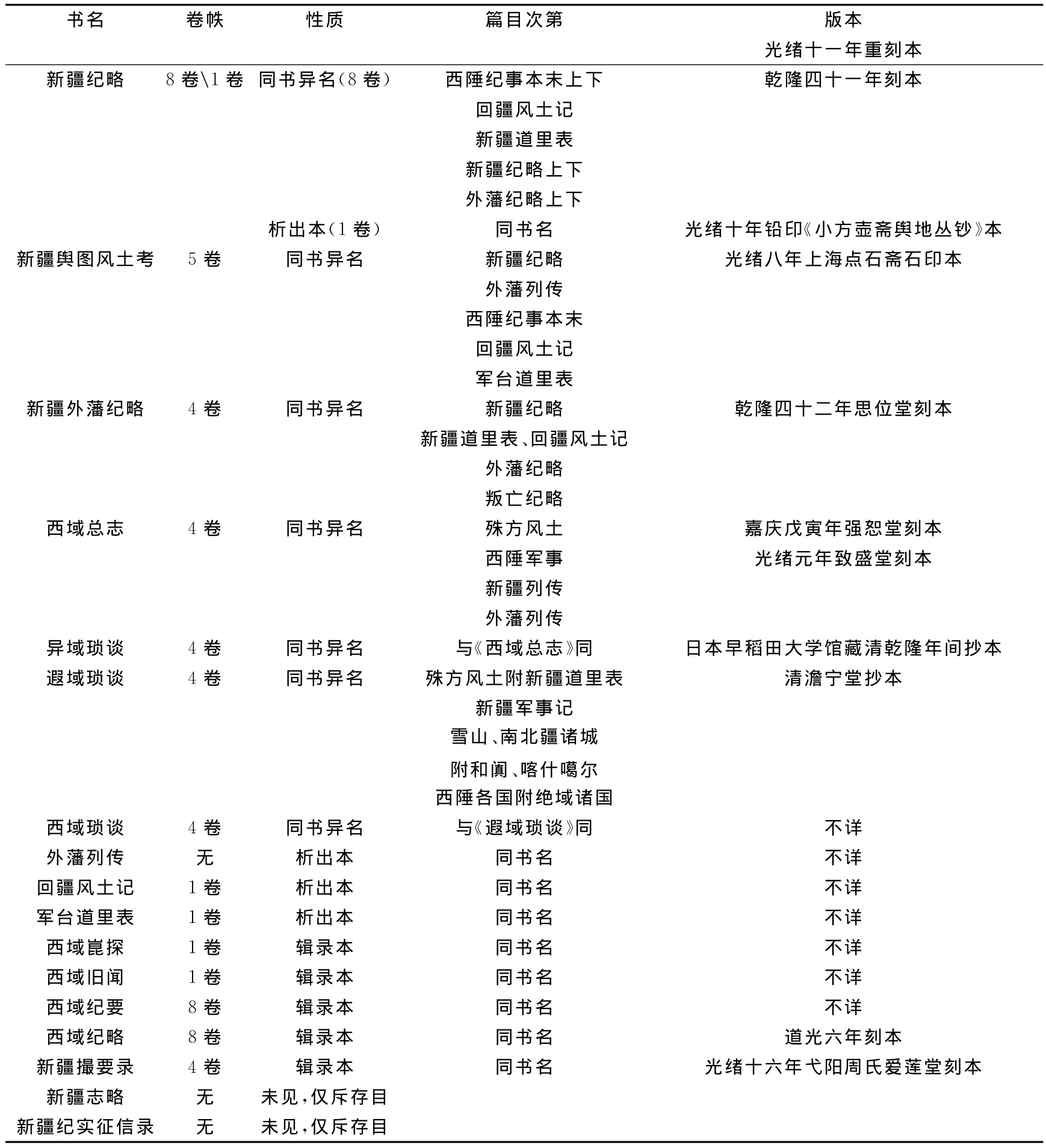

通检各种目录书,可知《西域闻见录》书名、版本的复杂情况是比较少见的。据有的学者统计,该书书名竟有22种之多②分别是《西域闻见录》、《西域记》、《西域总志》、《新疆纪略》(有同书异名本与析出本两种)、《异域琐谈》、《遐域琐谈》、《西域琐谈》、《西域纪略》、《外藩列传》、《西域旧闻》、《新疆风土记》、《回疆风土记》、《新疆撮要录》、《新疆外藩纪略》、《西域崑探》、《军台道里表》、《新疆舆图风土考》、《回疆纪略》、《西域纪要》、《新疆纪实征信录》、《新疆志略》。,“为一书异名最多之本也”。[1]316且不说不同书名,其卷帙、篇名已不相同;即便是相同书名,还有版本源流的差别。如果对该书分门别类,大致可区分为同书异名本、析出本、辑录本,以及仅存书名而书况不详本,“洋洋洒洒,琳琅满目,传统古籍中莫此为甚”。[2]563现将该书异名及版本情况整理如下:

《西域闻见录》书名、卷帙、目次、版本一览表

书名 卷帙 性质 篇目次第 版本光绪十一年重刻本新疆纪略 8卷\1卷 同书异名(8卷) 西陲纪事本末上下 乾隆四十一年刻本回疆风土记新疆道里表新疆纪略上下外藩纪略上下析出本(1卷) 同书名 光绪十年铅印《小方壶斋舆地丛钞》本新疆舆图风土考 5卷 同书异名 新疆纪略 光绪八年上海点石斋石印本外藩列传西陲纪事本末回疆风土记军台道里表新疆外藩纪略 4卷 同书异名 新疆纪略 乾隆四十二年思位堂刻本新疆道里表、回疆风土记外藩纪略叛亡纪略西域总志 4卷 同书异名 殊方风土 嘉庆戊寅年强恕堂刻本西陲军事 光绪元年致盛堂刻本新疆列传外藩列传异域琐谈 4卷 同书异名 与《西域总志》同 日本早稻田大学馆藏清乾隆年间抄本遐域琐谈 4卷 同书异名 殊方风土附新疆道里表 清澹宁堂抄本新疆军事记雪山、南北疆诸城附和阗、喀什噶尔西陲各国附绝域诸国西域琐谈 4卷 同书异名 与《遐域琐谈》同 不详外藩列传 无 析出本 同书名 不详回疆风土记 1卷 析出本 同书名 不详军台道里表 1卷 析出本 同书名 不详西域崑探 1卷 辑录本 同书名 不详西域旧闻 1卷 辑录本 同书名 不详西域纪要 8卷 辑录本 同书名 不详西域纪略 8卷 辑录本 同书名 道光六年刻本新疆撮要录 4卷 辑录本 同书名 光绪十六年弋阳周氏爱莲堂刻本新疆志略 无 未见,仅斥存目新疆纪实征信录 无 未见,仅斥存目

由上列表格可见,该书书名及版本状况确实复杂,仅同书异名就达9种之多,①关于《新疆外藩纪略》一书,当代学者高健、王志强、李亚茹等认为是《西域闻见录》的析出本或抽印本,但据万斯年先生考证,是书应为《西域闻见录》之同书异名本。参见万斯年:《西域闻见录之板本与著者》,《图书季刊》,1936年第4期,载《北京图书馆同人文选》编委会:《北京图书馆同人文选》,书目文献出版社,1987年,第107页。俱为原作之足本。排比上表中诸书的篇目次第和行文顺序,这9种书又可分为《闻见录》与《琐谈》两大同书异名系列。《闻见录》系列诸书之篇目与行文皆略同于《西域闻见录》,包括《西域闻见录》、《西域记》、《新疆纪略》(8卷本)、《新疆舆图风土考》和《新疆外藩纪略》5书;《琐谈》系列皆略同于《异域琐谈》,包括《异域琐谈》、《遐域琐谈》、《西域琐谈》和《西域总志》4书。两大异名系列中,各书内容大同小异,只在篇目次第、章节顺序、校勘题跋上有所差别。有的甚至仅改题封面和卷内书口处的书名,而目次和行文均原样照录,如《西域记》和《西域总志》,就分别录自《西域闻见录》与《异域琐谈》,仅改篡书名而已。

析出本包括《新疆纪略》(1卷本)、《外藩列传》、《回疆风土纪》和《军台道里表》4种。从上表中可以看出,此4书其实是将足本原书各卷之篇目析出而单独成书,其内容仅为原书卷帙的一部分,亦可看作抽印本。《中国丛书综录》将4书分别纳入《西域闻见录》和《小方壶斋舆地丛钞》中,乃视《西域闻见录》为丛书,实误。[3]659、660、677

辑录本则有《西域崑探》、《西域旧闻》、《西域纪要》、《西域纪略》和《新疆撮要录》5种。它的特点是不以卷帙为界对原书重新编辑和改篡,甚至糅合他书内容汇为一编而成。如《西域旧闻》即是节录《西域闻见录》并与《圣武记》中的部分内容汇集而成;《新疆撮要录》亦是周有才对《西域闻见录》内容之改订,卷末另附以各处驿程而编讫。

至于仅存书名而书况不详本,唯《新疆纪实征信录》与《新疆志略》。此二书应为《西域闻见录》之易名改篡,仅见载于相关的目录书中,如《新疆纪实征信录》一书名仅存于《塔克拉玛干沙漠研究文献目录索引》中,未见实书刊刻印行;《新疆志略》也是这样。

以上是《西域闻见录》的异名及版本情况。那么,该书各本的足残和精劣情况又如何呢?由上述可见,除同书异名本俱为足本外,其他析出本、辑录本等均有卷帙残缺,版本价值较足本为次。至于9种足本的孰精孰劣,当代学者高健已有论列,笔者于此稍作补充。高先生认为,从总体上看,《琐谈》本的价值优于《闻见录》本。他的这一结论主要从对两大系列的篇目题名和卷帙差异的分析中得出,认为《琐谈》本是作者著述之底稿本,最先问世;而《闻见录》本后出,系坊间私刻本。[4]121对此,笔者也表赞同。不过换一个视角看,该问题还可以从以下两个方面来判断。

一是行文线索方面。《琐谈》本均从异域风情入手,描摹当地的风候、物产和民俗,附以道里远近(卷一《殊方风土》),继而叙及统一新疆过程中的重大事件始末(卷二《西陲军事》)和各地上层建筑的建制沿革情况(卷三《新疆列传》)。这种行文顺序更加符合作者身为原籍中土的官员受朝廷派遣初涉新疆时的见闻感受。对作者而言,其宦游新疆之际,首先是作为一名初来乍到的游历者感性认识新疆的风土人情,其次才是身为一名朝廷官员理性评骘新疆的历史事件与政治生态。此亦吻合一个自然人对新事物由浅入深的认识规律和述作特点。反观《闻见录》本的行文顺序则刚好相反。它先叙南北疆建制沿革(卷一、二《新疆纪略》),再摹绘回部风土人情及道里行程(卷七《回疆风土记》、卷八《军台道里表》),示阅者以“倒金字塔”之形,带有很明显的人工化修订痕迹。据此判断,《琐谈》本应为作者游历著述时的抄稿本,而《闻见录》本则应该是经后人改订编排而刊行的印刻本。这从上表所排列的现存各书版本信息中亦可窥知一斑。《琐谈》系列多抄本,《闻见录》系列多刻本,抄稿本先行,印刻本后出。《琐谈》抄稿本系作者手稿及其副本,更忠实地反映了作者宦游所记之原貌,故其价值应该《闻见录》印刻本之上。

二是版本收藏方面。《琐谈》系列多以珍贵抄本存世,流布甚窄,收藏更稀,有的甚至是孤本,如《遐域琐谈》澹宁堂抄本。《中国地方志联合目录》载该书仅见藏于南京图书馆,位列馆藏珍本稀见方志丛刊之属。《中国古籍善本书目》亦仅列其为史部地理类方志属之善本,而不见其他异名版本在列。该书曾于乾隆四十五(1780)年进呈四库馆阁受阅,书后印有四库总裁永瑢的校阅题记,当为善本不虚。民国时著名的边疆史地研究刊物《边疆》半月刊更视此本为重要的边疆史料,于1937年第1期至第7期分期连载之。其版本之善易辨。《琐谈》系列中的其他三书与该书相较,无论目次、内容都极其相似甚至一模一样。《琐谈》本实优。再观《闻见录》系列,则传刻甚多,流布甚广,版本多歧,不仅国内收藏富赡,①《中国地方志联合目录》载《西域闻见录》(刻本)国内收藏37处,《西域记》(刻本)收藏26处。《新疆舆图风土考》(刻本)收藏15处。《中国地方志综录》载《西域闻见录》收藏6处。参见中国科学院北京天文台:《中国地方志联合目录》,中华书局,1985年,第235-236页;朱士嘉:《中国地方志综录》(增订本),商务印书馆,1958年,第74页。甚至还于日本刊行。②笔者所见流布日本之《西域闻见录》为宽政十三(1801)年刻本。书名页钤印“静安”字样之阳文篆章,卷首题加贺大田元贞才佐之《新刊西域闻见录序》,卷末镌刻“金鸡畑道云秀龙校”字样。私刻之盛,炽烈非常。诸本鱼目混珠,源流实难据定,亦无善本见存,故其版本价值比之《琐谈》系列为次。

至于《西域闻见录》异名版本众多的深层原因,既与作者特殊的仕宦履历相关,又与该书重要的史料价值密不可分。下文将试析推揣。

二

由于《西域闻见录》抄刻流播,影响深远,“后之谈西域者,以此书为据”[5]135,故而对该书作者生平的考证就成为后世学者的兴趣所在,如此既易于探讨成书缘由,更有助于评定其史料价值。然而长期以来,由于资料匮乏,孤证难立,作者生平依然模糊不清,阙疑甚多。③关于七十一的生平事迹,近代学者万斯年,当代学者王志强、李亚茹等曾撰文试析。惜材料有限且既多龃龉,线索仍不够明朗。参见王志强:《〈西域闻见录〉之版本著者考述及史料价值论略》,《伊犁师范学院学报》(社会科学版),2008年第1期;李亚茹:《清七十一与〈西域闻见录〉》,《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版),2008年第5期。而作者的声名不显又与该书的热传流布形成极大反差,令人费解。笔者拟在前人考订基础上稍作纠偏,并结合新发现的《椿园遗诗》数篇进行合乎逻辑地推理,力求梳理出一条相对明晰的线索。

从诸书卷首看,无不题有作者名氏,计有“长白七十一椿园”、“椿园七十一”、“满洲七十一”、“长白椿园氏”、“春园氏”(“春”当为“椿”之误)等。《八旗文经·作者考·乙》载:“七十一,字椿园,姓尼玛查氏,满洲正蓝旗人,乾隆十九年进士,著有《西域闻见录》八卷,一名《西域琐谈》,盖官粮员时作,故《新疆识略·库车大臣表》无其名。”[6]467作者身世已隐约可见。又查《明清进士题名录索引》,乾隆十九年甲戌科(1754)第三甲第四十二名确是“七十一”,[7]2726即知该书作者七十一系进士出身,于新疆为官之时撰作,只因其职粮员,官品卑微,非办事大臣可比,故其名不列于《新疆识略》中的《库车大臣表》。不过,查《新疆识略》一书中并无《库车大臣表》。①库车大臣,即库车办事大臣,始设于乾隆二十四(1759)年,是平定新疆后受清廷委任驻扎库车,总理该地军政事务的最高长官。再查《清史稿·卷二百六·表四十六·疆臣年表十》,历任库车办事大臣姓名之中也无作者名字出现。《八旗文经·序文类丙·西域闻见录序》中提到是书“书于库车军署”,[6]107与《西域琐谈》序末题“自序于库车军署”同,更兼熊宝泰在《异域琐谈跋》中记载“在库车办事时,辑《琐谈》四卷”。②熊宝泰所作之《异域琐谈跋》是关于《西域闻见录》一书渊源最重要的参考文献。此跋简述七十一生平和撰书经过,价值颇高,当可信据。参见熊宝泰:《异域琐谈跋》,《藕颐类稿》卷19,载王重民:《冷庐文薮》(下),上海古籍出版社,1992年,第231页。[8]231藉此推断,七十一曾履职新疆库车,却非库车办事大臣。至于“官粮员”,万斯年先生以镇迪道所辖三粮员的职设时间与作者自序不符为由,认为其言“自难信据”,[9]108-109实则不然。查库车地处南疆,是西域“南八城”之一。新疆建省(1884年)前一直属于军府制体系下的独立行政单元,由维吾尔族的土官伯克直接管理,受驻扎当地的办事大臣(即库车办事大臣)统辖,被总理回疆事务参赞大臣(或称喀什噶尔参赞大臣)节制;而非像北疆的的乌鲁木齐、巴里坤(二者俱辖于镇迪道),东疆的哈密、辟展、吐鲁番一般被纳入同内地道府州县制的行政区划中。若七十一果真为库车“官粮员”,那么有关镇迪道粮员之记载又怎可凭据?另有周宅仁在改篡《西域总志》时作序称:“(七十一)其学渊博,其才宏肆,适为镇迪道观察”[10]序言2。观察即道员,然遍查《三州辑略》,③《三州辑略》是19世纪初由时任乌鲁木齐都统的和瑛编纂的其辖下哈密(古称伊州)、吐鲁番(古称西州)、乌鲁木齐(古称庭州)三地通志。卷2《官制门》详考三州主要官制的沿革变迁,镇迪道即在其列。历任镇迪道员之中亦无“七十一”之名。镇迪道观察之说,似又不可信据。倒是最近星汉先生在整理《椿园遗诗》抄本之时,就其诗作之中发现端倪。其中有题名《奉使西域留别京中诸友》一诗,“奉使西域”表明前往新疆并非为做官,可能只是去“办差”;“留别京中”意指作者此番履新前一直适留京城。该诗颈联写道:“绝域今承化,闲官且劝农”,[11]108暗示他此行目的是为“劝农”,对照前述则可知“官粮员”之说并非空穴来风。纵使“不为官”,其职守亦与输粮有关。福庆本《异域琐谈》撰之《异域竹枝词》自序中称七十一为“部曹椿园”,指其书(《异域琐谈》)为“同官刑部侍郎阮葵生……序而行之”。[12]1结合作者的进士身份,当可推知七十一出塞前在京供职刑部,司职部曹。而《异域琐谈跋》中亦有“在库车办事……椿园亦归有期矣”之语,[8]231更加说明七十一“奉使西域”只为“办事”,而非官职的调任谪迁。这种派遣具有临时性,迟早还要归返京师,述职刑部。也可能正因于此,新疆各种史志文献和人物纪传中均不载此人,以致七十一声名不彰。作者在《西域闻见录》自序中也提到自己“长游于宦,秦、晋、齐、楚、吴、越之郊,辙迹几遍”,最后“西出阳关,逾河源三千余里,而居于殊异之乡”。[13]可见七十一人生履历中的主要时间都处在“宦游于途”的流动状态,且又非显官,实难有一地一书之详载其事迹。④据笔者推测,七十一应该在任职刑部之前,于宦游期间,短暂担任过河南武陟县的知县。此事《异域琐谈跋》中有数语记及。又查《(道光)武陟县志》卷六《职官表》和卷二十四《名宦传》,均见载其职其事,任职时间在乾隆二十六年至二十八年间。此前距新疆初定(乾隆二十四年)不过三四年,而后距作者新疆成书(自序于乾隆四十二年书成)却有十四五年之久,故当在供职刑部之前所仕。参见王荣陛:《武陟县志》,方履籛纂,据清道光九年刊本影印,成文出版社有限公司,1976年,第342、1035页。另查清朝主要人物传记之书,如《国朝耆献类征初编》、《国朝先正事略》、《碑传集》及其续编、补编等,均不见载其人其事,盖事出有因也。

综上,《西域闻见录》作者七十一的生平仕履大致可见,即:青年得中进士,此后宦游于途,其间知河南武陟县二年,后供职刑部。壮年西出阳关,踏履异域,于新疆库车办事有年,采道闻路见之资撰成《西域闻见录》(底稿本名《琐谈》)一书。晚年复归京师,终老于刑部之任。藉由七十一之资历可推断,因作者系躬履异域,且办事有年,以亲历见闻为材撰述西域,故可信度较大,其书价值颇高。同时,也可能因作者宦游无定,其职不显,又无封疆大员揽至幕下专事编修,①七十一的情境可对比稍于其后的西北史地学者祁韵士、徐松在新疆的际遇。他们虽身为遣员,却有幸得时任伊犁将军的松筠之关照,延入幕僚,专注于西域史地考据。所撰诸书(如《西陲总统事略》、《西域水道记》、《新疆识略》等)皆得以完整留存并刊刻传世,版本几无异议,成为后世学者研究西北史地必资的重要史料。遂致书稿流散;而坊间摭拾有别,各依所辑,抄刻传刊,新立书名,终衍异名版本之富。笔者愚见,这可能也是高健先生认为《西域闻见录》系坊间私刻本的根本原因。②高健先生综合万斯年和王重民的观点,提出《闻见录》与《琐谈》之间是坊间私刻本与稿本或未刊本的关系。

三

《西域闻见录》是研究18世纪中后叶新疆和中亚政治、经济、文化、社会、军事、地理、民俗等方面情形的必备资料,这在学界(尤其西北史地领域)已成共识,因而它的史料价值曾被一些学者评价很高。如姚椿就认为,该书因作者七十一“尝以使事至西域,故语多确凿,非贩鬻者比”,而且“书中多垂诫之辞,不妄夸耀,自是纪述佳手”。[14]523稍后的陈康祺亦有类似看法,以为七十一“奉使西行,故语多确凿”,又因“书中多垂诫,不甚夸耀武功”,故“尤为记述佳手”。[15]155周宅仁为《西域总志》作序,称七十一“居其地,睹其情,且游历几遍,考核甚详”,于书中“无不胪列明确,了如指掌”,故是书“洵为西域不可少之书”,甚至能够“与十八省之通志并垂不朽可也”。[10]序言2-3阮灿辉跋《西域记》时,也称是书“考据精确,记载详明,诚有功边陲之书也”[16]。时至今日,它作为一部介绍新疆和中亚史地风情的重要参考资料,被收入各种研究西域的目录书中。③据笔者所见,除各种地方志目录外,尚有《新疆图志》、《西域研究书目》、《岱庙古籍》、《中文新疆书目》、《塔克拉玛干沙漠研究文献目录索引》、《汉文古籍图录》、《吴丰培边事题跋集》、《中国边疆图籍录》、《中俄关系图书联合目录》等收录是书。七十一在《西域闻见录》自序中如是介绍成书的缘起:“余居其地最久,考究最详,于是不辟冗俚,作为是编。目见存矣,而耳之所闻,少无可据,则置之”[13]。这是对其书史料来源的直接诠释,应该比较可靠。故作为描摹新疆的第一手资料,《西域闻见录》自然成为后来相关研究的重要文献。如和瑛《回疆通志》中的风俗部分就照录自《西域闻见录》。祁韵士虽然对是书评价有所保留,仍肯定书中《回疆风土记》一卷记载回地民俗物产内容的确切可靠性,遂“掇《闻见录》诸书中之可信者”,并“证以所见”,纂成《西陲要略》卷4《回俗纪闻》篇。[17]当代学者钮仲勋在考察中亚自然地理时,着重援引《西域闻见录》对十三间房大风、穆扎尔特冰川、叶尔羌河玉石、艾比湖盐滩等自然地理景观生动翔实的记载,称其对研究新疆和中亚的生态环境变迁具有重要意义。[18]100-104王志强则撰专文详细罗列书中所涉及到西域的地理、政治、文化、社会等全方位要素,认为《西域闻见录》“是一部关于中亚及新疆一带的实况记录”,并肯定七十一“记叙之精神值得敬仰”。[19]35诸多赞誉之词,不一而足。

不过,古往今来仍有一些学者对该书的史料价值提出过强烈的质疑,认为其所记所载存在不少误差,不可全信。

最早发出质疑之声的是前文提及的治西北史地名家祁韵士。他于《西陲要略》自序中开宗明义地指出该书撰述缘由,因“(《闻见录》、《琐谈》)所载,不免附会失实,有好奇志怪之癖;山川沿革,按之历代史乘,皆无考据;又于开辟新疆之始末,仅就传闻耳食为之,演叙讹舛尤多”,“是无益之书”[17]。如此全面否定,未免言之过激。魏源也批评“凡此《录》(指《西域闻见录》)于葱岭以西各国,道听途说,十讹六七,不可依据”。[20]171何秋涛在《朔方备乘·辨证〈西域闻见录〉叙》中进一步指出,该书部分内容“若绝域诸国,则皆得自传闻,山川道里,半涉茫昧”,错误最离谱的“莫若记《鄂罗斯》、《控噶尔》二篇”(卷4《外藩列传下》),可惜世间多存其书“不加辨正”,遂致“沿伪益甚”。不过他仍肯定书中的回疆风土“得诸目睹,多资考证”,外藩情形“耳目较近,记述亦详”,有较高的参考价值。[21]1013这种一分为二的评价,较祁韵士客观一些。俞正燮亦表达类似看法,指出“《西域闻见录》详于回疆”,但“至天山北路,非见闻所及,即多舛误”。此外,书中卷3、卷4“《外藩列传》纪哈萨克、布鲁特、俄罗斯,尤不合事实”。[22]227-228姚莹认为该书“唯言俄罗斯西北,又有控噶尔国,地包俄罗斯外云云,大谬”。[23]127当代尚有部分学者,对书中《土尔扈特投诚纪略》(卷6《西陲纪事本末下》)一文的评价颇有微词。

综上可见,古今学者对《西域闻见录》的史料价值褒贬不一。有关该书内容的争议主要集中在对域外藩属情形的描述,以及对联系中外的重要历史事件的评价上;而对域内新疆,尤其是回疆的风土人情和历史面貌的记载则普遍肯定,几无异议。出现这种评价差别的原因,既与七十一的宦游范围,又与他的特殊的性格特征有关。以《西域闻见录》的书名来说,“西域”一词作为一个地理概念,所含纳的范围自汉唐至明清,依中央王朝势力延伸程度的不同而盈缩消长。[24]到18世纪中叶,乾隆帝平定准、回二部叛乱,复将天山南北纳入中央王朝的直接管辖之下。此时“西域”的概念基本厘定,包括天山南北两路的“新辟疆土”和地居葱岭以西、外交上臣属于清朝的中亚诸外藩,这就是《西域闻见录》所载“殊方”的大致范围。不过七十一亲历的“西域”却并没有书中描述的那么广大,不过是“逾河源三千余里”的库车一带。库车居回疆腹地,七十一既然能于此办事有年,且“辑《琐谈》四卷”,必然熟稔回部风土人情。耳闻目睹,躬履体验,故该书卷7《回疆风土记》价值最高。这也是俞正燮与何秋涛能鲜明肯定它的原因。从这个意义上说,《西域闻见录》不仅是史志学的名作,更是民俗学的经典,①除各方志目录外,《西域闻见录》同被视为民俗学著作,收录于《简明中外民俗词典》。参见张定亚主编:《简明中外民俗词典》,陕西人民出版社,1992年,第42页。内容为后世所准,自理所当然。

那么对于作者而言,除自己躬履亲历、得资目验的回疆风土能够具言其详外,其他未历之所,尤其是葱岭以西的域外情形又如何得知呢?作者于书中虽未交代信息来源,不过可以猜测出应是采自“游于其地者归述于人”的片面之词,这可以从七十一的性格特征中去推断。七十一自称其“目见夥矣,性复好知鄙事,耳闻且哤然”。[13]正因为他有这种“知鄙事”的好奇心,故在“目见夥矣”的情况下,仍不满足于眼见之实,还要进一步“耳闻”。彼时,新疆以喀什噶尔为中心,与中亚的霍罕、安集延等外藩长期保持密切频繁的民间贸易往来。②《新疆回部志》言:“其(指霍罕)人善于商贩,轻家重利。时往他部贩易土物,来喀什噶尔等处易布帛、瓷器,贩往别部逐利……现在新疆等处贸易者,常数十百人往来络绎。”可见西陲边贸之盛。参见苏尔德:《外夷》,《新疆回部志》卷4,载中国西北文献丛书编辑委员会:《西北民俗文献》(第二卷),中国西北文献丛书第四辑,兰州古籍书店,1990年,第79页。来自外藩贸易人的足迹遍至天山南北。③魏源云:“最东为安集延……好贾,远游遍南北二路”。足见外藩贸易人流寓之广。参见魏源:《乾隆绥服西蜀国记》,《圣武记》卷4,载《魏源全集》编辑委员会:《魏源全集》(第三册),岳麓书社,2004年,第169页。七十一既然从未涉履外藩,那么是书《外藩列传》二卷所勾勒的夷俗画卷,极大可能就是源自这些深入中国境内的外藩贸易人的片面之词。可是连七十一自己都意识到这种游谈“非附会之失真,即抑扬之过当”,[13]却奈何限于当时落后的交通条件和自己的办差职守而无法遍历西域,但又“性复好知鄙事”,无奈之下只好想当然地“仅就传闻耳食为之”。[17]这样《外藩列传》中讹脱舛误之处也就在所难免,自然招致后来诸多治西北史地学者的批评与诟病,史料价值较低。惜古今学者对该书审视角度各异,褒举者多倾向宏观检视,批判者多侧重微观举隅,故长期以来针对《西域闻见录》价值的评介不一,甚至针锋相对就不难理解了。应该清楚看到,该书不同部分的史料价值,是有很大区别的。

不过再深入分析就会发现,卷4《外藩列传下》中的《鄂罗斯》和《控噶尔》在描述两国方域时,误以控噶尔(指奥斯曼土耳其帝国)在俄罗斯的西北边,且版图还大于俄罗斯。这违背地理常识,谬端明显。在叙及两国邦交时,又错认控噶尔为强国,俄罗斯为弱邦,言“鄂罗斯累败丧师”于控噶尔等等,颠倒历史常识,荒诞已极。这些常识性的错谬似乎无法仅以作者宦游区域的限制或“好奇志怪”的嗜癖来解释。它不但反映了作者不谙形势的狭隘地域观,更从一个侧面显示了当时的中国人受制于闭关锁国政策,普遍昧于世界大势的消极状态。纵然是奉使西域的政府官员,七十一较其他人有跋山涉水之履,耳闻目睹之验,亲历亲为之资,然于视域之狭隘亦无从苟免,不得已道听途说,“逋逃之言,本不足信,而七(十一)椿园轻采之耳”[14]524,充分显露了作者的时代局限性。直至鸦片战争爆发,闭锁的国门轰然洞开,伴随先进地理观的延入,国人的视野逐渐被打开,早先历史文献中的错误记载才被纠正。魏源在作《北洋俄罗斯国沿革》时,先照录《鄂罗斯》中的讹文,再于其下方以小字夹注形式指陈原文的谬误所在,认为七十一关于俄罗斯是控噶尔属国,因叛遭伐,濒临亡国,复迫称臣纳贡的一系列说法完全是“乌有之事,孟浪之谈”,类似这样的低级错误充斥全篇,“纠不胜纠”。[25]1542可见,受时代和眼界的局限,这些污点不可避免地影响了《西域闻见录》的史料价值。

特别要强调指出的是,对于卷6《西陲纪事本末下》的《土尔扈特投诚纪略》一文,质疑之声更是不绝于耳。历史上土尔扈特蒙古部落一度从准噶尔故地西迁至伏尔加河流域游牧,受俄罗斯统治,并被多次征调与土耳其(即控噶尔)作战,最终不堪俄国的欺凌压迫,举族东返伊犁投顺清朝。因该部落之事迹同时与俄罗斯和土耳其发生交集,甚至七十一于《鄂罗斯》和《控噶尔》两篇中所著录的该国国情,也极可能源自东归之土尔扈特人的口述。①魏源云:“土尔扈特方恨其上国征役之困,播迁之劳,故其愬告中国也,皆贬察罕(指俄罗斯)而张控葛(指土耳其)……中国缙绅(暗指七十一)亦辄信之,笔诸载籍,荒矣哉”。意指土尔扈特归返后,向清人介绍俄罗斯和土耳其时,出于自身的偏见,故意夸大土耳其,贬低俄罗斯。七十一可能正是听信了这些传言,故在书中做了错误的记载。参见魏源:《国朝俄罗斯盟聘记》,《圣武记》卷6,载《魏源全集》编辑委员会:《魏源全集》(第三册),岳麓书社,2004年,第244页。故这段记叙其族自俄返华历程的篇章,可视作《西域闻见录》中连结《鄂罗斯》与《控噶尔》二篇的桥梁,地位关键,更加成为后来一些说明土尔扈特东返文献的史料来源。②据巴图、胡日查两位学者总结,《癸巳存稿》、《圣武记》、《朔方备乘》、《国朝先正事略》、《蒙古游牧记》诸书中有关土尔扈特东返史实的记载,均不同程度参考了《西域闻见录》卷6《西陲纪事本末下》的《土尔扈特投诚纪略》一文。参见巴图、胡日查:《略论〈西域闻见录〉史料来源——兼述有关土尔扈特的一些记载》,《卫拉特论文集》,新疆师范大学学报编辑室,1987年,第306-307页。前述已分析了后二者谬端已极,则前者之记亦所见疑。更加糟糕的是,一些知名的国外汉学家竟然反向利用《土尔扈特投诚纪略》一文,将其译介至西方,作为批判土尔扈特大逃亡的史料证据使用,损害中国学者的民族情感。[26]130遂有台湾学者赖福顺援引乾隆帝御制《土尔扈特全部归顺记》、《优恤土尔扈特部众记》两座碑文,以及《清实录》、《满文土尔扈特档案译编》等宫廷档案资料,撰文批驳《土尔扈特投诚纪略》关于土尔扈特东归原因、行程经历和历史评价的叙述,并严厉批评《西域闻见录》的“讹夺脱衍”及作者七十一“下笔之轻率”,言之凿凿。[2]575大陆学者马大正对此亦有指摘,认为《西域闻见录》“不足的是舛误讹传之处不少”,尤其对“土尔扈特蒙古举族东返祖国的错误记述俯拾即是”。[27]766

然而近年来,随着托忒(蒙古文)文献的开发与整理,一些更为原始的蒙古族文字史料——《卡尔梅克诸汗简史》(又译《土尔扈特诸汗传》)被发掘出来。汉译后发现,其中涉及东归历程的内容竟与《土尔扈特投诚纪略》所记高度吻合。③参见西·诺尔布译:《卡尔梅克诸汗简史》,载丹碧、格·李杰编:《蒙汉对照托忒文字卫拉特蒙古历史文献译编》,新疆人民出版社,2008年,第274-289页。经推考,该托忒文献作者系土尔扈特上层人物,周悉部族内情,且是东返事件的亲历者,故撰述史料价值之高,令人不得不信服。推断《土尔扈特投诚纪略》的史料源泉应该正在于此。[28]298-299前苏联学者也利用解密的俄文档案对土尔扈特东归的始末情形进行详细揭示,④参见(苏)H·帕里莫夫:《1771年大部分卡尔梅克人离开俄国受治于中国》,载《卡尔梅克族在俄国境内时期的历史概况》,许淑明译,新疆人民出版社,1986年,第67-81页。与《土尔扈特投诚纪略》有一定的关联性。这些民族史料和外文档案的运用,大大提升了《土尔扈特投诚纪略》的可信度,也就间接缓释了对《西域闻见录》史料价值的过分质疑。不过七十一仿《史记》体例,于文后按之己意,以“椿园氏曰”的形式对土尔扈特东返投顺进行主观评议,其论多歪曲诬蔑,致使“土尔扈特独蒙恶声”,[22]230暴露了作者极端狭隘、不识大体的错误历史观。这也是导致《土尔扈特投诚纪略》被诟病的重要原因。实乃史论之劣而致史实蒙污,殊为可惜!故今人在评价《土尔扈特投诚纪略》时,应自觉将该文的史实与史论部分相分离,肯定前者记载的真实性,批判后者议论的荒谬性。

综合比堪这些史料的得与失,应该说《西域闻见录》总体上还是为我们更清晰地了解清代新疆与中亚自然地理、社情民俗、历史面貌提供了重要的文献资据,史料价值较高。虽然受历史时代、著者视界和历史观的局限,书中所记不可避免存在一定误差,影响了整书的价值,但它的精华要远远大于瑕疵,因而成为西陲底定之后新疆的第二部具有代表性的通志,⑤第一部通志是苏尔德的《回疆志》,又称《新疆回部志》。是书作于乾隆三十七(1772)年,较《西域闻见录》早成书5年。被视作优秀地方志而见录于当代各种方志目录和丛刊中。⑥《西域闻见录》计被收录于《中国地方志联合目录》、《中国地方志综录》、《中国地方志辞典》、《中国方志大辞典》、《稀见地方志提要》、《中国地方志总目提要》、《珍贵方志提要》等诸方志目录中。近代学者吴玉年在综合以往学人针对《西域闻见录》的诸多评价基础上给出自己的评断,笔者认为精当,即“是书瑕瑜互见,而当是时交通不便,边地荒远,文献无征,记载罕见。能成此作,亦觉非易,似不宜苛责之也”[29]49。如此,既肯定七十一的创新精神和凿空之功,又指示其书之缺失,对作者因历史因素的局限性表示出一定的理解和通融,全面而周详。故《西域闻见录》一书虽难称完美,却仍存资据之必要价值,其鲜活丰富的民间史料正可补官修史著程式刻板之阙,二者相得益彰。这也就难怪“士大夫于役西陲,率携《琐谈》、《闻见录》等书为枕中秘”了。[17]也正因为史料价值被世人倚重,《西域闻见录》自诞生后就不断被后人据以编辑摘录,传抄私刻,或另立书名,或浑以它书,故有前文所析之版本、异名之富,诚可断哉!

[1]吴丰培.吴丰培边事题跋集[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998.

[2]蔡美彪.庆祝王钟翰先生八十寿辰学术论文集[C].沈阳:辽宁大学出版社,1993.

[3]上海图书馆.中国丛书综录(一)[M].上海:中华书局,1962.

[4]高健.《西域闻见录》异名及版本考述[J].中国边疆史地研究,2007,17(1).

[5]黄苇.中国地方志词典[M].合肥:黄山书社,1986.

[6]盛昱,杨钟羲.八旗文经[M].马甫生,校标.沈阳:辽沈书社,1988.

[7]朱保炯,谢沛霖.明清进士题名录索引[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊续编(第七十九辑).台北:文海出版社,1981.

[8]王重民.冷庐文薮(下)[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[9]编委会.北京图书馆同人文选[M].北京:书目文献出版社,1987.

[10]七十一.西域总志[M].周宅仁,改篡.台北:文海出版社,1966.

[11]星汉.清代西域诗研究[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[12]福庆.异域竹枝词[M].北京:中华书局,1985.

[13]七十一.西域闻见录[M].刻本.[出版地不详]:复四山房,1777(清乾隆四十二年).

[14]谭其骧.清人文集地理类汇编(第三册)[M].杭州:浙江人民出版社,1986.

[15]陈康祺.郎潜纪闻初笔二笔三笔(上册)[M].北京:中华书局,1984.

[16]阮灿辉.西域记跋[M]//七十一.西域记.刻本.既望武宁:卢淅容弇氏味经堂梓,1814(清嘉庆十九年).

[17]祁韵士.西陲要略[M].刊本.[出版地不详]:同文馆,1878(清光绪四年).

[18]钮仲勋.我国古代对中亚的地理考察和认识[M].北京:测绘出版社,1990.

[19]王志强.《西域闻见录》之版本著者考述及史料价值论略[J].伊犁师范学院学报(社会科学版),2008,(1).

[20]编辑委员会.魏源全集(第三册)[M].长沙:岳麓书社,2004.

[21]何秋涛.朔方备乘[M].台北:文海出版社,1966.

[22]俞正燮.俞正燮全集(贰)[M].于石,马君骅,诸伟奇,点校.合肥:黄山书社,2005.

[23]姚莹.康輶纪行.东槎纪略[M].合肥:黄山书社,1990.

[24]田卫疆.“西域”的概念及其内涵[J].西域研究,1998,(4).

[25]魏源.海国图志[M].长沙:岳麓书社,1998.

[26]伯希和.卡尔梅克史评注[M].耿昇,译.北京:中华书局,1994.

[27]马大正.新疆地方志与新疆乡土志稿[M]//中国社会科学院中国边疆史地研究中心.新疆乡土志稿.北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990.

[28]巴图,胡日查.略论《西域闻见录》史料来源:兼述有关土尔扈特的一些记载[C]//新疆师范大学学报编辑室.卫拉特论文集:新疆师范大学学报专号.乌鲁木齐:新疆师范大学学报编辑室,1987.

[29]吴玉年.跋《西域闻见录》[J].禹贡半月刊,1936,5(8-9).