我国古代书厄的原因研究及其特点

2013-12-03陈忠海

陈忠海

(郑州大学信息管理系,河南 郑州 450001)

书厄是指中国历史上持续发生的造成大量书籍亡佚残缺的劫难现象。我国历史上屡次出现大规模的书厄事件,大批珍贵的文献典籍在书厄中消逝。随着书厄现象的屡屡发生,古代学者开始了对书厄的系统总结和成因的分析。近代学者在对书厄分类研究上取得长足进步的同时,将分析书厄原因的视野加以拓展。当代学者则从更新、更社会化的角度发掘古代书厄产生的原因,并取得了新的进步和发展。笔者通过对相关研究成果的归纳和分析,以呈现古代书厄原因研究的发展、成就及其特点。

1 相关文献统计与分析

笔者以“全文”、“题名”和“关键词”为检索项,以“古代文献”、“典籍”、“损毁”、“散佚”和“原因”等近义词组为检索词,对发表在中国期刊全文数据库、中国博士学位论文全文数据库中的文章进行了搭配检索。检索到论文引述的古代著述4 部;近代著述5 篇;当代研究文章45 篇,剔除其中内容无关的文章11 篇,共有34 篇相关文章。按发表年代和年度划分,分布情况如表1、表2、表3 所示。

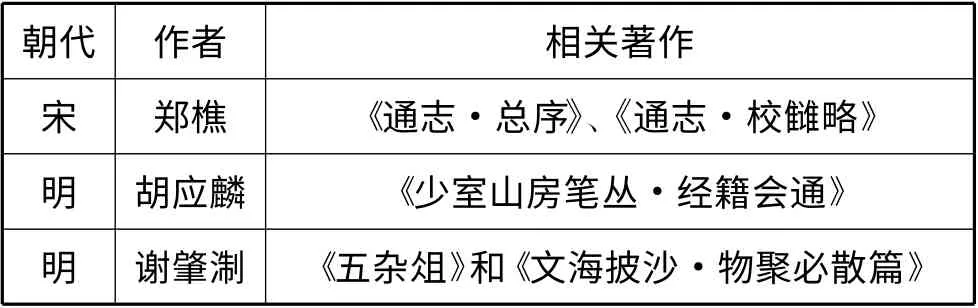

表1 古代研究著述

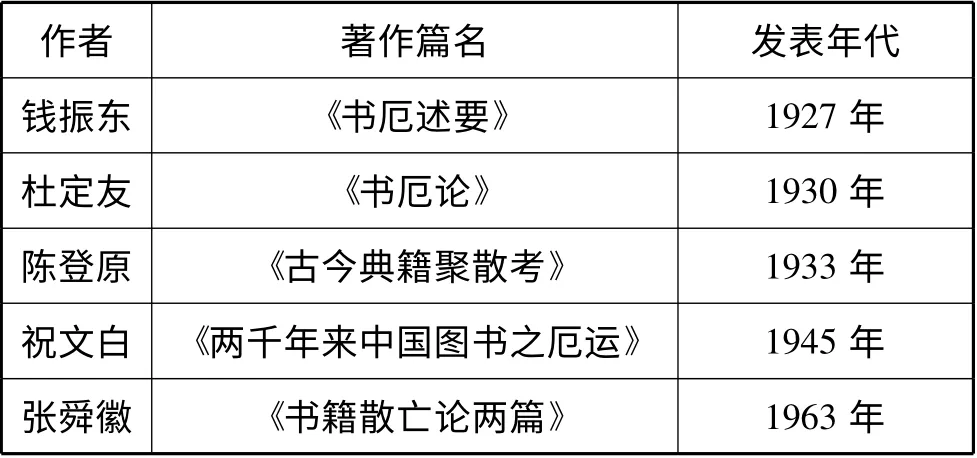

表2 近代研究著述

表3 当代研究论文

由上表可知,对古书厄原因的研究开始于宋、明时期,研究时间的跨度比较大;到了近代,对古代书厄原因的研究成果仍然有限,可以收集到的只有5篇相关著述;20 世纪80年代以后,国内学术界对古代书厄的原因进行了深入研究,尤其是自2000年以后,研究热度明显提高,研究成果逐步丰富,发文数量明显提高。

2 书厄原因研究的历史演变及总结

2.1 古代学者对书厄原因的研究

对古代书厄原因的研究是伴随着古代学者对书厄现象的系统总结而出现的。隋朝牛弘在其《请开献书之路表》中首次提出了“五厄之说”的书厄观点。“五厄论”不仅表明我国对古代典籍损毁系统研究的开始,同时也映射出了古代书厄现象产生的原因。牛弘对书厄的选择标准是兵燹战乱,即书厄与兵燹战乱是密不可分的。牛弘提出的五厄论奠定了我国书厄研究的理论基础,其对书厄论核心内容的选择标准对后世学者的研究有着深远的影响。之后历代学者对书厄现象的研究大都以牛弘书厄学说中的兵燹战乱为基本标准,补充历代的书厄史实,发展出新的书厄论。

到了宋朝,学者郑樵在《通志·总序》中指出:“学术之苟且,由源流之不分;书籍之散亡,由编次之无纪。”[1]他认为,藏书的无序造成了图书文献的散佚。郑樵在《通志·校雠略》中进一步指出:“书之易亡,亦由校雠之人失职故也”;“自汉以来,书籍至于今日,百不存一二,非秦人亡之也,学者自亡之耳”[2],指明了图书典籍的校验人员在保管中的失职,是妨碍书籍流传后世的原因。此外,郑樵还提出了“书有名亡实不亡”、“亡书出于后世”、“亡书出于民间”等著名论断。郑樵扩展了古代书厄原因的研究领域,对后世有很大的影响。

明代学者胡应麟则首次将“水厄”列入古代书厄的原因分类中去。他在《少室山房笔丛·经籍会通》记录到:“古今书籍人知其厄于火,而不知其厄于水者二焉。”[3]

明朝另一位学者谢肇淛在《五杂俎》提出了新的书厄原因分类:“今世书画有七厄焉,高价厚值,人不能售,多归权贵,真赝错陈,一厄也;豪门籍没,尽入天府,蠹澌尽,永辞人间,二厄也;啖名俗子,好事估客,挥金争贾,无复泾渭,三厄也;射利大驵,贵贱懋迁,才有赢息,即转俗手,四厄也;富贵之家,朱门空锁,榻笥凝尘,脉望果腹,五厄也;膏粱纨绔,目不识丁,水火盗贼,恬然不问,六厄也;拙工装潢,面目损失,奸伪临摹,混淆聚讼,七厄也。至于国破家亡,兵燹变故之厄,又不与焉。”[4]可以看出,谢肇淛的“七厄之说”开始从战乱兵灾这一传统原因之外来分析书厄出现的缘由,更多地考虑社会因素所造成的书厄。比如,经济因素,社会风尚因素,保管因素,过于集中因素等等。谢氏又在《文海披沙》的《物聚必散篇》中记述“大凡尤物,聚极必散。毋论货财,即书画器具,裒集甚艰,而其究也。或厄于水火,或遘于兵燹,或败坏于不肖子孙,或攘夺于有力势象”,继而补充了古代书厄原因研究的内容。

可以看出,古代学者对书厄原因的探究大多以对书厄现象进行陈述的形式映衬出来,而没有对造成书厄的原因进行直接、系统的归纳和总结。同时,对书厄原因研究的结论也较为单一,兵灾战乱之说占主要地位,对其他书厄原因的研究虽有涉及,但仍缺乏系统性和广泛性。

2.2 近代学者对古代书厄原因的研究

陈登原先生在其《古今典籍聚散考》的“叙引”中如是说:“若以性质相近,比属而论,默推典籍聚散之故;盖以(1)受厄于独夫之专断而成其聚散;(2)受厄于人事之不臧而成其聚散;(3)受厄于兵匪之扰乱而成其聚散;(4)受厄于藏弆者之鲜克有终而成其聚散。”将古书厄成因归类为兵燹原因、政治原因、藏弆原因和人事原因。[5]

杜定友在其著《书厄论》中指出:“水、文、蠹鱼之害,兵戈、盗劫之灾,纪不胜纪,是因灾祸之来。不可避免。而历来藏书之不得其法,亦无可辞其咎焉。”其中提及的“藏书之不得其法”的观点,则是一种新的古代书厄成因观。[6]

祝文白也阐明自己对古书厄成因的独特见解。他认为历史上的书厄并非皆为“有形之厄”,而“复有一无形之厄,为举国学士大夫甘受之而不悔者,则明代制艺之流毒也。”祝文白在《两千年来中国图书之厄运》中描述了“无形之厄”:“盖自制艺之业盛行,士之欲求功名利禄者,势不得不专攻此书以为进身之阶,于是五经旁训之外,不复知有九经、十三经,更无论四库书籍矣。久而久之,隋、唐古书,宋、元旧籍遂日湮月没而亡尽矣。”可见,当时的文化政策和“八股取士”的考试制度在很大程度上决定了读书人的价值取向,而他们对书籍选择的偏执,无形中造成了书籍的消亡。[7]

张舜徽先生在《书籍散亡论两篇》中提出自己对古代书厄原因的看法。他认为,历史上一切书厄的主要制造者,并不在于兵燹战乱之类的外在因素,而恰恰在于人自身,人为因素是造成图书事业灾害的主要来源。“古书散佚之原,盖不亡于公而亡于私,不亡于憎而亡于爱,不亡于黜而亡于修。”[8]

较之古代而言,近代学者对古代书厄的分类研究已经明晰化和系统化,从多角度来分析古代书厄的成因。除战乱因素之外,还涉到政治、管理方法和人事等诸因素,即可以将其看做是对书厄的一种分类,也可以将其看做是对书厄原因的一种概括和总结。这些都开拓了新的研究视角和方向,形成了一套古代书厄分类和原因研究的理论体系,为当代学者的研究提供了素材和导向,影响着当代学者对古代书厄原因的研究。

2.3 当代学者对古代书厄原因的研究

丁春燕在《中国历代典籍厄运探因》一文中认为,造成我国古代图书典籍屡遭厄运的原因包括:其一,统治阶级的暴力摧毁,如明、清两代“文字狱”政策的泛滥;其二,历史上大规模的社会动乱;其三,保管不善和水、火、虫蛀等自然灾害原因。[9]

王军、尹茜子在《古代书厄及其成因》一文中指出,引起古代书厄的原因多种多样,归纳起来有这么几种:一是政治劫难。统治者为了维护其统治,统一学术思想和意识形态,往往会禁毁一些他们认为对自己不利的图书。秦始皇焚书,是最为典型的例子,还有乾隆焚书等。二是战争劫难。这是古籍遭难的最主要的原因。上述书厄大多发生于大规模的战乱之中,如项羽火烧阿房宫;王莽之乱;董卓毁书;隋末焚书;安史之乱;宋朝战乱毁书;倭寇之患与甲申之变。三是自然灾害。主要是水火虫等自然因素对图书造成的毁坏。水火无情,古代很多珍贵的公私典藏就是毁灭于无情的水火之灾的,如砥柱漂没,绛云楼火灾等。[10]

朱晓峰在《谈中国古代文献散失的原因》一文里认为,造成文献大量散失的原因,除在当时难以避免的自然灾害如水灾、火灾、地震、虫灾、鼠害尘霉、光照以及空气引起的慢性氧化所造成的损失外,主要还有以下几方面的原因:①兵争匪盗。②政治原因。不能为封建政府所认可的思想,总是受到无情地压制,不同思想派别的书籍被视为异端邪说而备受摧残。③经济原因。从历史经验看,经济相对繁荣的时期,也就是文献积聚和保存比较好的时期,反之,则文献积聚较少,损失较多。④文化原因。文化昌明的时代,各种学说与派别并存,图书生产和积累迅速,反之,则减速或停滞。⑤技术原因。古代文籍的出版复制技术,装帧与典藏保护技术制约着图书的生产与流通。⑥思想认识原因。主要包括古人对科技不重视而导致相关书籍消亡,因人毁书、私人藏书过于集中和拒借而影响知识的流通与传播。[11]

蒋萍在《中国图书屡遭厄运探因》一文中指出,中国图书屡遭厄运的主要原因除由于保管不善,遭水、火、虫蛀等自然灾害,致使典籍之残损散失之外,人为因素破坏也是图书屡遭厄运的重要原因,并具体细分为“图书毁于朝代终亡之战火”、“图书毁于侵略者之手”和“图书毁于一朝统治者之手”等三个方面。统治阶级的暴力禁毁,兵燹战乱中的销毁散失,侵略者的掠夺与践踏,给中国文献典籍带来了无数次的灭顶之灾。[12]

吕建滨在《中国古代历史文献散佚释因》一文中认为,文献散佚的原因可以归类为“保存介质的缺乏和不易长期保存的结果”、“战乱和兵燹的破坏”、“统治阶级加强思想文化统治的恶果”以及“个人思想观念的影响”。[13]

王安功在《历代图书事业灾害史考述》一文中,对古代图书事业灾害及致灾原因进行了分析。认为,农民起义虽然摧毁了旧的王朝,充当了历史前进的动力,但是农民的文化局限性却造成了巨大的图书事业灾害。历朝历代之重大图书事业灾害,很多就是由在新旧王朝交替中扮演关键因素的农民起义者造成的,“农民起义是图书事业致灾之巨魁”。[14]

廖铭德在《图书厄运史》一文中,从更深层的社会制度入手来分析古代书厄产生的原因。认为,从表层看,书厄是由于人为、兵灾战乱和自然灾害造成的,但从深层看,图书事业灾害的实质和根源在于封建社会的专制制度,故中国古代图书事业与封建王朝更迭循环周期有着相似的命运。[15]

戴长江、周向华在《我国历史文献亡佚述略》一文中认为,文献散佚的原因主要有自然散佚和人为损害两个方面。其中自然散佚包括:①自身学术价值不高,自然淘汰。②自身具有一定的学术价值但被新著作所代替。③自然灾害导致文献亡佚。人为损害包括:①统治者为政治需要,禁毁典籍。②朝代变更,战火连绵,致使典籍散佚。[16]

牟玉亭在《漫谈中国古代典籍的亡佚及原因》一文中认为,文献典籍亡佚,除“统治阶级的摧毁”、“王朝国破兵乱”和“水火虫灾”等原因外,还有诸多因素,如“在手抄书时代,要抄一部书颇不容易,因而人们总喜欢选择好的抄写,其余的书流传旧微,这样就会被淘汰”;“一些图书深藏内府密阁或集中在少数藏书者手里,视为奇货和古董,不肯轻易示人,不许传抄流传,一旦大祸降临、势必造成重大损失”;“中国有重视修德而轻蔑科技的传统,使得一些技艺方面的书籍无人问津,终被遗弃”;以及“由于著者得罪受诛,或者身败名裂,为社会所不齿、因此其书由疏远而遗弃以至散佚”等多方面因素。[17]

赵欣在《古籍的流散及其原因》一文中,将古代典籍流散的原因归类为“有形的摧毁”和“无形的摧毁”。除囊括了“战争浩劫”、“政治动荡”和“水火虫蛀”等之外,还指出,“对古代涉及淫秽、色情内容的书籍,通过查禁手段,遏止它们的流传,消除其影响,这是必要的。但政府禁书的法令和实际操作,查禁作品的扩大化,手段和方式的残暴”,也是导致典籍受损的缘由之一。[18]

张全晓从更广泛、更全面的角度分析和归纳了历史文献散亡的原因和特征。在《论中国历史文献散亡的一般特征》一文中,归纳出八个方面的原因:第一,统治者的禁毁造成了文献的大量散亡;第二,兵燹祸乱造成了文献的大量散亡;第三,思想文化风尚的影响造成了文献的大量散亡;第四,各种自然灾害造成了文献的大量散亡;第五,管理不善造成了文献的大量散亡;第六,藏书家珍秘其书造成了文献尤其是秘籍孤本的散亡;第七,书贾射利造成了文献的散亡;第八,自然淘汰造成了文献的散亡。[19]

2.4 总结

结合古代书厄史实和前人的研究观点,笔者认为,古代书厄现象产生的原因可以分为以下几个方面:第一,兵燹战乱因素。这也是我国书厄研究史上最早的和最为人们认同的原因。历史上封建王朝的更替大多以战争的方式完成,战争中的野蛮和混乱直接导致了古籍文献的损毁和流失。从秦末的楚汉战争、汉末的王莽兵变、到唐朝的安史之乱,再到宋代的靖康之难、明末的农民战争和清军入关后的屠城毁书,皆是如此。第二,政治统治因素。每逢新兴封建政权成立以及少数民族政权统治汉文化地区时,为强化统治,统治者往往会实行一定的文化禁闭政策及禁书行为,以剔除不利于自身统治和威胁其政治统治理论基础的文化因素。在这一过程中,古代典籍难逃厄运,历史上的禁书事件比比皆是,以清代文字狱和编撰《四库全书》时毁书为甚。第三,文化因素。古代文献的生命周期因素也是引致古代书厄的原因之一。这里说的文献的生命周期不是单本文献物质层面上的生命力,而是在文化范畴内的功用和价值。文献有其生命周期,文献的生命力与一定时期的文化和人们的价值取向有关。旧文化要面临新生文化的冲击,新文化也必将代替旧文化。因此,一定时期内,文献可以代表当时的社会价值取向,但随着社会发展和人们兴趣的转移,旧文化观及旧文献就要面临更新、变化甚至淘汰。在这一变化过程中,人们可能考虑其功用的消退而疏于对其保管,忽略其历史文化价值,从而造成大批文献的散亡。第四,保管人员因素。作为直接接触图书典籍的保管人员,其作为直接关系到文献典籍的完整与安全。历史上,由于管理文献典籍的吏员不作为而导致的文献损毁事件不胜枚举。对于“胥吏之害”,早在明代,邱浚就已主张专人专事管理,并制定业务规范以约束管理行为。第五,社会多方面因素的集合,包括经济因素、社会风尚因素等。经济因素对文献典籍的消极作用体现为“书贾摄利”,为某一珍本、善本的所有权而恶意竞争,出版时不注重保护,导致大量珍善本损毁。而社会风尚因素致厄则表现为贵族富商为了附庸风雅,高价收集珍贵文献,而不注重利用和保护,从而造成珍贵文献的流逝等等。第六,自然因素,包括水、火、虫灾以及地震、泥石流等自然灾害导致图书被毁。这一原因也是长期以来业内的共识。

3 古代书厄原因研究的特点

综合各个时期学者们的观点,可以看出,对我国古代书厄原因的研究具有以下特点:①战乱因素是学界对书厄原因的普遍认同。从对古代书厄原因标准的选择上看,从隋代牛弘最早总结书厄理论开始,直至今天对书厄原因的研究,“兵灾战乱”是历代书厄研究中公认的、最主要的书厄成因。在所搜集到的34 篇文章中,有21 篇都将战乱因素列为首要的书厄致灾因素,占总量的62%。②对古代书厄原因的研究从“单极研究”向“多极研究”过渡。最初对书厄原因的归纳只是局限在兵灾战乱因素,随着书厄研究领域的扩大,比如将“私藏图书”纳入研究领域后,开始逐步地考虑到社会因素对图书典籍的潜在威胁,如私人管理不善、私人藏书家后世对图书事业继承中的败落等问题,已成为了书厄原因研究的新内容。③将经济类因素纳入书厄原因研究是一大突破。受“重农抑商”思想的影响,古人对书厄原因的研究没有把经济因素的危害考虑在内。首次提及经济因素的是明代谢肇淛“七厄之说”中的“书贾摄利”。明朝中后期,书贾的“逐利”心理扭曲了社会风尚,图书商人只顾经济利益而不考虑自身的文化责任,许多古代文献珍本、善本在书贾手中不能够得到珍惜和妥善保管,导致了大批珍贵文献的损坏和亡佚。④从图书事业外部因素向图书事业领域内部因素延展。这里提及的“图书事业领域”,不是古代学者考虑的古代图书保管场所等建设问题,而是将典籍管理中的能动因素,即古代直接保管典籍的“胥吏”考虑在内,将“胥吏”的不作为看做是古代书厄产生的原因之一。对“人”的因素的关注使得对书厄的研究更具活力,更能从图书管理这一更微观、更接近书籍本身的角度来研究书厄产生的根源,也让当代图书管理者引以为鉴。⑤古代文献的生命周期因素也融入到对古代书厄原因的研究范畴。文献有其生命周期,文献的自然淘汰与文献的生产条件有关,也与一定时期的文化和人们的价值取向有关。因此,文献在一定时期内可能代表一定的价值取向,但随着时代的发展和人们兴趣的转移,旧文化观及其代表——旧文献就要面临淘汰,这也会造成大批文献的散亡。

古代文献典籍承载着延续我国历史文化的使命。书厄现象的一再出现造成了我国历史文化的断层,是对中华文化体系的摧残。总结古代出现书厄的原因是对我国历史文化传播机制的一种总结和检验,对我们保护历史文化遗产具有一定的借鉴意义。

[1]郑樵. 通志·总序[C]//文渊阁四库全书[M].上海:上海古籍出版社,1989:372.

[2]郑樵. 通志·卷71[C]//文渊阁四库全书[M].上海:上海古籍出版社,1989:372.

[3]胡应麟.少室山房笔丛正集·卷1[C]//文渊阁四库全书[M]. 上海: 上海古籍出版社,1989:886.

[4]谢肇淛. 五杂俎[C]//续修四库全书[M]. 上海:上海古籍出版社,2002:1131.

[5]陈登原. 古今典籍聚散考[M]. 上海: 上海书店,1983.

[6]赵长林.中国历代书厄观演进特征论[J].图书与情报,2001(2) :43-46.

[7]祝文白. 两千年来中国图书之厄运[C]//徐雁,王彦均主编. 中国历史藏书论著读本[M].成都:四川人民出版社,1990.

[8]张舜徽.广校雠略:张舜徽集:第1 辑[M]. 武汉:华中师范大学出版社,2004.

[9]丁春燕.中国历代典籍厄运探因[J].图书馆学刊,2005(6) :123-124.

[10]王军,尹茜子. 古代书厄及其成因[J]. 学理论,2010(3) :157-158.

[11]朱晓峰.谈中国古代文献散失的原因[J]. 山东图书馆季刊,1999(3) :9-12.

[12]蒋萍.中国图书屡遭厄运探因[J]. 大学图书情报学刊,2000(1) :58-59.

[13]吕建滨.中国古代历史文献散佚释因[J]. 沧桑,2007(2) :14-15.

[14]王安功.历代图书事业灾害史考述[J]. 图书馆工作与研究,2010(2) :79-82.

[15]廖铭德.图书厄运史[J].大学图书情报学刊,2005(5) :94-96.

[16]戴长江,周向华.我国历史文献亡佚述略[J].安徽农业大学学报( 社会科学版) ,2000(3) :98-100.

[17]牟玉亭. 漫谈中国古代典籍的亡佚及原因[J].文史杂志,1996(6) :28-29.

[18]赵欣. 古籍的流散及其原因[J]. 安徽文学,2007(3) :59-60.

[19]张全晓. 论中国历史文献散亡的一般特征[J].山东图书馆季刊,2006(3) :15-18.