河南省开封市汴京公园太极拳习练点40年生存样态和文化解读

2013-12-03石立江

石立江

Zhengzhou University of Light Industry,Zhengzhou 450002,China.

1 前言

河南省开封市是一个文化积淀厚实的古老都市,公园里习练太极拳者众多。开封市汴京公园位于开封市东部,西靠开封古城墙,占地14公顷,是新中国建立后所建的综合性公园。公园每天7时30分开始售票,在此时之前对前往晨练者“网开一面”,可以免费进入,因而每天到此晨练者众多。汴京公园太极拳习练点正式建于1972年,当时开封市体委对全市中10多个较大的太极拳活动群体登记造册,发放“开封市太极拳辅导站”标志旗。40年来,习练点历尽沧桑,先后在该习练点学习和习练太极拳的人数可以千计,至今仍然在该点习练太极拳的“高手”比比皆是,也有几个从该点走出去的“名人”。通过纵向描述太极拳习练点40余年的演变和发展历史,来剖析和反映我国经济社会生态演变下的基层太极拳习练群体生存样态,并对汴京公园太极拳习练点的文化现象进行解读。通过研究不啻强化了对于我国中等城市习练太极拳群体所表现的文化现象的深度认识,而且在展望我国群众体育发展,特别是太极拳文化发展前景时,不禁使人感到眼前一亮。

2 自然存在:20世纪50~60年代的太极拳趣缘群体

汴京公园在1958年建成以后,每天清晨总有几位神采奕奕的老人们在这里习练太极拳,其他到公园游玩和健身的人也不轻易进入这一片属于老年人习练太极拳的场地。这个太极拳习练群体有三个非常明显的文化特点:

第一个特点,老年知识分子是太极拳运动的主体。习练群体中以卢问渠先生(1890—1978)年龄最长、学历最高(大学毕业)、拳术最精。形成这一特点有两个主要原因:首先,新中国成立初期百废待兴,1954年1月中共中央发出的《关于加强人民体育运动工作的指示》、1954年11月全国总工会和国家体委制定的《关于开展职工体育运动暂行办法纲要》,都是强调在厂矿、学校、部队和机关的青年中开展体育运动。群众体育的重点是“单位群众体育”,尚未顾及到城乡大多数老年人的体育需求和处于“单位”之外的社会体育。在“以阶级斗争为纲”的年代,“全民体育”是一种政治忌讳。其次,知识分子是旧中国城市中习练和传播太极拳文化的主体,这一状态在新中国建立后的一段时期内依然如是。太极拳发端农村,经多派大家的消化改造,以杨式太极拳在京城的王公贵族中传播为标志,逐渐成为修身、健体的运动形式。在生产力低下的农业社会和半封建半殖民地的旧中国城市中,真正练得起太极拳的大多数是上层阶级和知识分子。“到了民国时期,由于社会环境的变化和太极拳传习方式的改进,参与其中的文人不仅数量多而且具有较高的社会地位。太极拳正是由不同时期文人雅士的介入,其理法才得以彰显。”[1]

第二个特点表现在社会组织涵义上,这个太极拳习练群体应定义为“趣缘群体”。大家在一起练拳时间久了,只是偶尔会在语言和拳技上进行交流,人际间并无深交。这与儒生性情的文雅清高,特别是当时的政治大气候有相当大的关系。建国后的历次政治运动的经验教训,使拳友们“多练拳,少言谈”,避免“祸从口出”。每个人比较谨慎地保护着自己的隐私,也不打听别人的姓名、单位、职务、住址,成为这个群体的生存策略。他们没有出身、历史和职务地位的区隔,没有工作和社会政治压力,在轻松的氛围中练拳,在宁静中达到“超脱自我”。每天都是此时,都是这些人,习练各式各样的太极拳,这样的默契存在,虽然具备了社会组织的某些特征,但它只是一个群体而不是一个社会组织。如果按群体内部行为规范的正式程度分类,它是一个“主要是靠感情、道德、习惯、信任来维持”的“非正式群体”;如果按群体形成的基本缘由分类,它是一个“因人们有共同的兴趣和爱好而形成”的“趣缘群体”[2]。这种太极拳习练风气与时下习练群体中的密切交往关系,形成强烈的反差。

第三个特点表现于习练拳式繁杂,在习练过程中互动性不强。太极拳门派众多,各大门派在其传递进程中又衍生出许多小门派。即便在同一门派中,又有拳、剑、刀、推手等各项技术理论和方法,并且由于师承的因素,同一拳式套路的行势和动作也不尽相同,甚至大相径庭。每人练自己的拳式套路,很少、也很难与别人进行拳术上的交流,更不对别的拳种和法式加以指点和评论。习练中互动性不强的另一个原因在于,我国文化传统崇尚百家“争鸣”而不进行“争斗”。我国历史上就提倡各宗教或教派之间“井水不犯河水”,武术各流派之间也鲜有冲突。太极拳各流派作为一种文化存在,有相互排斥、彼此冲突的一面,也有相互吸收、相互融合的一面。太极拳不同流派的相互吸收、融合、调适而趋于一体化的过程,就是所谓文化整合。“文化整合既可以使文化不断更新发展,也可以使文化保持旺盛的生命力,立于不败之地。”[3]国家体委于1956年组织多位太极拳名家编排了一套简化太极拳(即24式),以后又编排了太极拳竞赛套路(42式拳和42式剑),是以行政手段进行文化整合的尝试。2008年开始的《中国武术联赛》,武术流派之间在“武林大会”上同台“争斗”,变为一种商业性质的体育竞技,也可视为加速太极拳文化整合的尝试。

3 十年动乱后期:太极拳文化顽强的生命力依然显现

十年动乱中,太极拳运动被指谪为“旧中国遗老遗少的运动”而加以批判,从建国前走过来的老人们由于种种不同的原因,都受到不同程度的冲击和不公正对待,太极拳活动曾一度处于凋零和停止状态。由于国家领导人的提倡和太极拳文化所具有的生命力,1973年“全国职工体育工作座谈会”介绍和推广了无锡、上海开展的“两操一拳”经验。汴京公园和其他十多个太极拳习练点一起,由市体委和体协登记为“太极拳辅导站”,石磊先生成为汴京公园太极拳辅导站的第一任站长。在这段时期,太极拳文化受到了严重的扭曲:

首先,不适当的强调太极拳的医疗、健身的实用功能,扭曲了太极拳文化的价值取向。“他们中患有各种慢性疾病的人有90%以上,参加练拳后体质普遍有所增强;他们练拳的目的‘是练好身体,好做工作’(摘自1977年12月开封市武协的一次会议上一位与会者的记录)。”长期以来,工具理性影响着太极拳文化的价值取向。陈鑫(1849—1929)在其著作《陈氏太极拳图说》的自序中写道:(将太极拳传述于世)“上可为国家御敌寇,下可为筋骨强精神。”[1]到了20世纪60~70年代,工具理性更发展到极致。“锻炼身体,建设祖国”的口号,鲜明地表达了在体育运动中,国家意志处在至高无上的地位。及至党的“以人为本”执政理念确立和强化,工具理性才逐渐淡出太极拳文化的价值取向。“当体育不再强调为培养生产工具或政治工具服务而回到马克思主义所倡导的培养全面发展的人的终极目标的时候,体育将实现从满足群体到满足个体的转换。”[5]

其次,不适当的强调太极拳运动参与者的阶级和阶层比重,扭曲了太极拳文化受众之间的关系。在“以阶级斗争为纲”的年代,太极拳文化被打上阶级烙印,习练太极拳也与政治挂上钩,要求工人阶级占主导地位。上述会议记录写道:“参加训练班的学员95%左右是职工和干部(其中工厂工人约占50%~60%,机关、企业、学校的职工和干部约占40%~50%,居民、学生等约占5%)。”晚清和民国时代太极拳文化在有閒阶级及知识阶层得到较为广泛的传播是一个客观存在的现实。时过境迁,人民政权在普及太极拳运动时决不可矫枉过正,过分强调阶层比例的重要性。在文化领域提倡阶级、阶层的文化及其意识,虽然在社会变革时期能唤起一种文化意识上的自觉,但就整个社会发展来说,阶级、阶层的文化意识过分加强,只能造就社会的偏颇和非理性。历史一次又一次证明,非理性社会是不能够持续发展的。

第三,参与太极拳训练班习练的学员自愿性欠佳,有许多学员是“被太极拳”的,不仅学习积极性不高,有的学会了也不能坚持。各单位在政府的组织和督促下,不同程度开展了太极拳运动,其中开封制药厂、空分设备厂、职工疗养院等30多个单位因组织太极拳训练班成绩突出受到表扬。但是,没有了上级的组织和督促,便不再开展。太极拳训练班从1982年4月的21期开始对学员收费,每人每期收一元,收缴的学费交由各训练班自主支配。人们对取消“免费午餐”不适应,学员数量锐減,有两个训练场地因未招收到学员而作罢,从中可以看出,学员“被太极拳”的端倪。太极拳文化的推广和普及,只能而且必须植根在群众自愿的基础上,采取行政手段“揠苗助长”不可取,甚至适得其反。

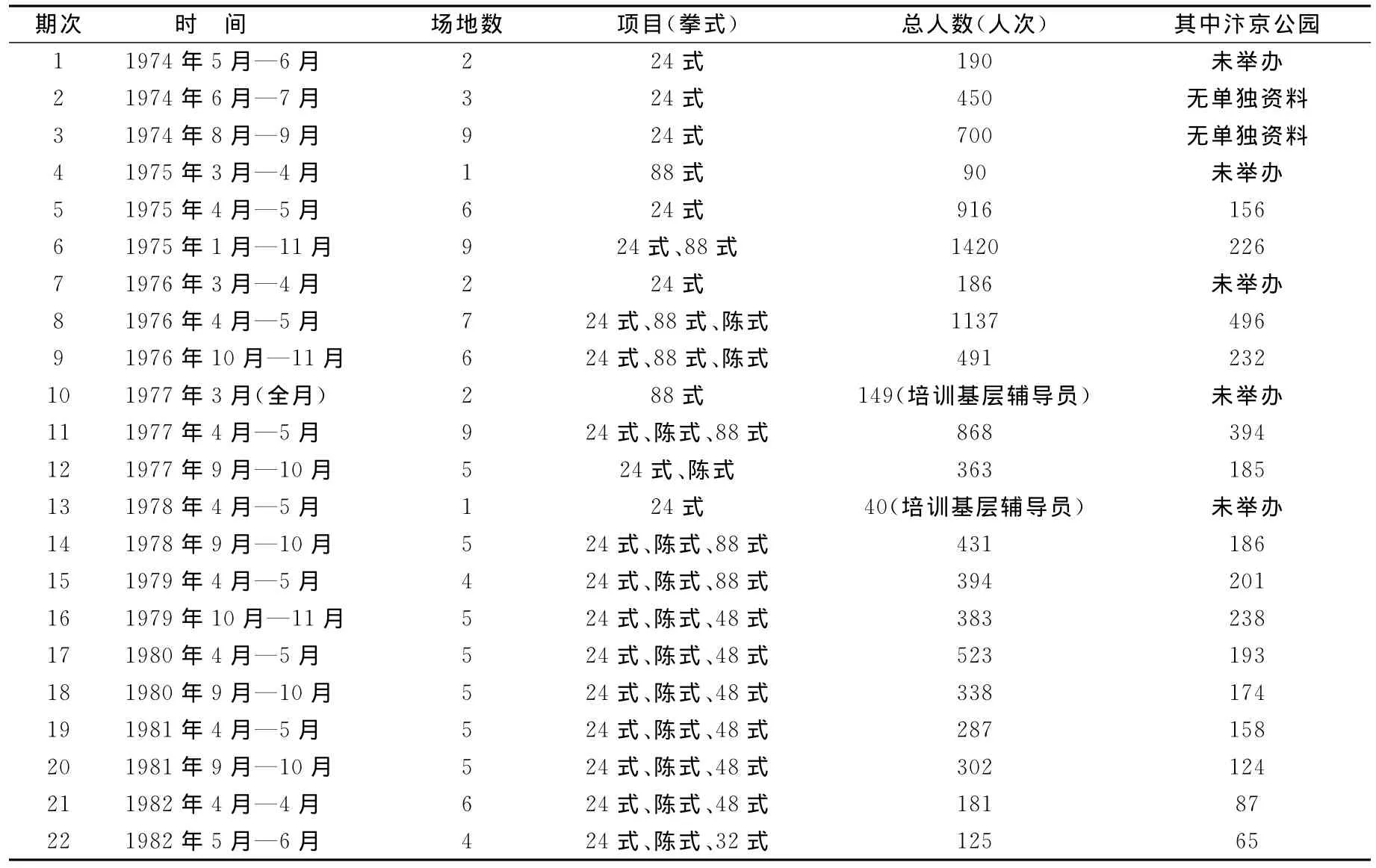

虽然太极拳文化在十年动乱时期曾被严重扭曲,但是,太极拳文化传统的价值体系与历史精神,决定了太极拳文化在曲折中仍会向前发展。从1974年开始至1982年的8年中,开封市政府(体委)向各单位发文并组织举办了22期太极拳训练班(其中汴京公园辅导站举办17期),先后接受培训有9 964人次(数据来源:当时开封市体协一位负责人的记录)。一股习练太极拳的“热潮”在开封市一些单位和公园习练点内喧闹一时。

表1 第1至22期太极拳训练班情况一览表(1974—1982)Table 1 List of Taijiquan Exercise Class from First to 22Preiod

在各单位和公园中的太极拳训练班中,老拳师们(包括年近80的卢老先生)都担任了教练。知识阶层和工人阶层这两种不同阶层在太极拳教学中发生交互作用,从形式上开始了太极拳运动由少数“耆儒硕老”向“全民皆拳”转变。“这些大规模的‘形式化’的职工体育活动‘热潮’,在当时也对职工群众体育起到了一种超乎寻常的刺激作用”[6],为太极拳文化的普及做了舆论和组织上的准备,也显现出太极拳文化在恶劣条件下仍然具有顽强的生命力。

4 社会转型期:太极拳培训班的多重功效

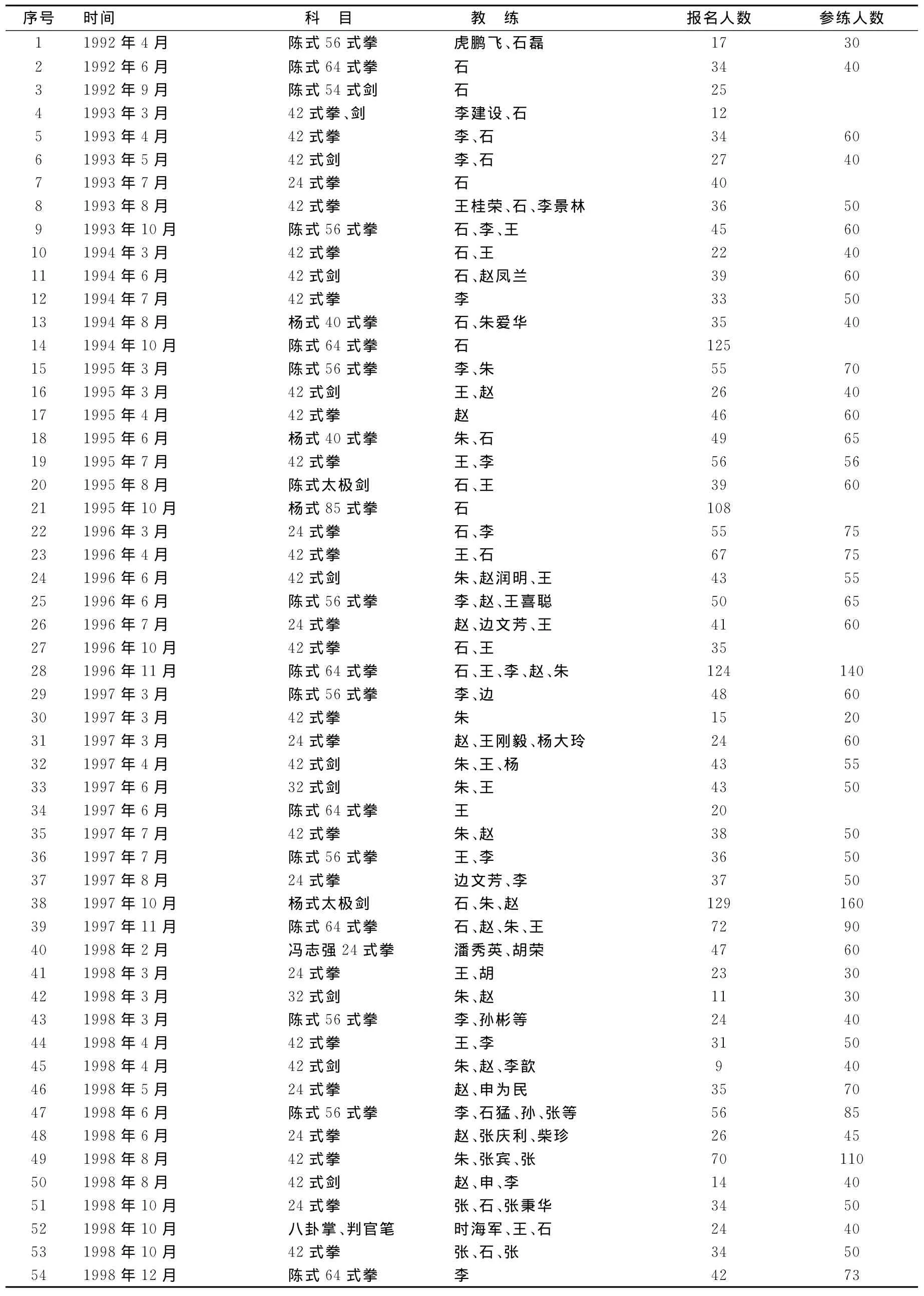

随着经济体制改革的深入发展和经济社会的进步,每天来公园晨练的中老年人增多。与此同时,本市晨练比较集中的公共场所也相继出现了一些收费太极拳训练班。汴京公园太极拳辅导站在市场经济的大潮挟裹下也开始“办班”了。从1985—2006年10多年中,汴京公园太极拳辅导站举办各种拳式的太极拳培训班的次数,已无详尽资料查考。笔者将现有掌握的资料进行了分类整理和统计,1992—1998年7年期间,辅导站共举办多种拳式的培训班54期。

表2 1992—1998年汴京公园太极拳辅导站举办各种拳式培训班概况一览表Table 2 Taijiquan Training Class from 1992to 1998

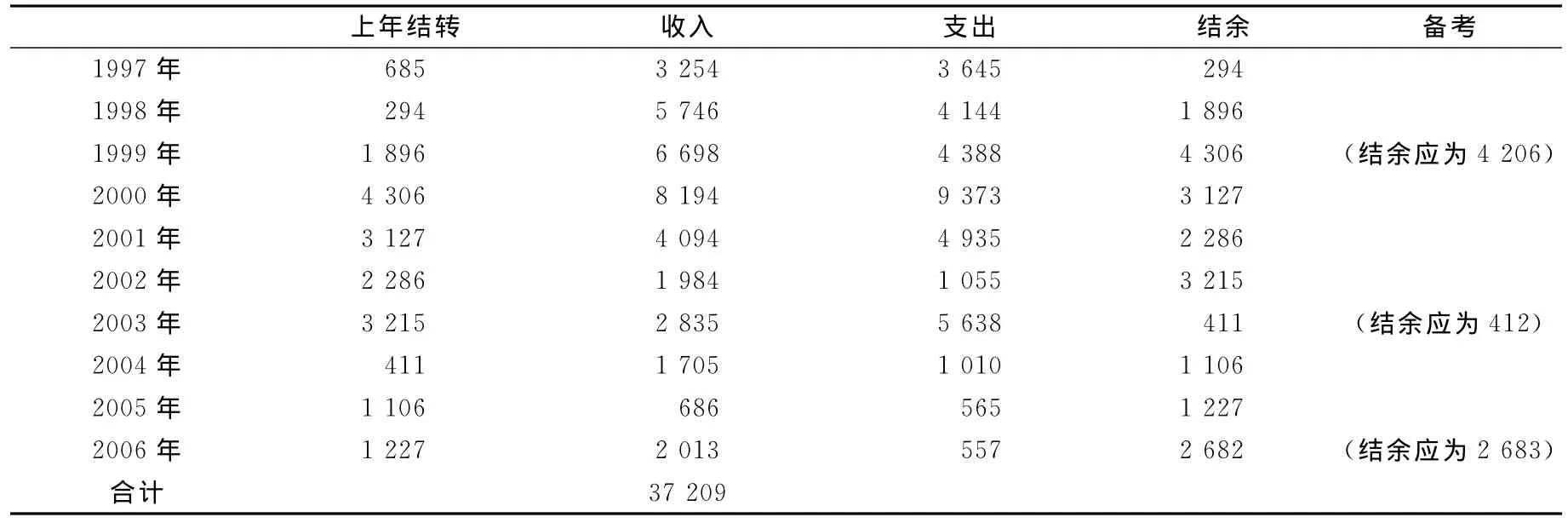

上述接受培训人数不包括未报名缴费而跟着习练的老学员。老学员已经成为习练点的成员,再学其他拳式均无需再缴纳学费。有一个账簿,记录着辅导站举办各种拳式的太极拳培训班的收费情况。最初每期每人5元(武协会员3元),后又调整为每期每人10元(武协会员5元)。辅导站的账册显示,1997—2006年共收取学费37 209元,如果都按每期每人10元,在此10年间也至少有37 000余人次接受了不同拳式的培训。经过整理,培训班收支帐目列表如下:

表3 1997—2006年办班收支帐目一览表Table 3 Account of Income and Expenditure in Training Class from 1997to 2006 (单位:元)

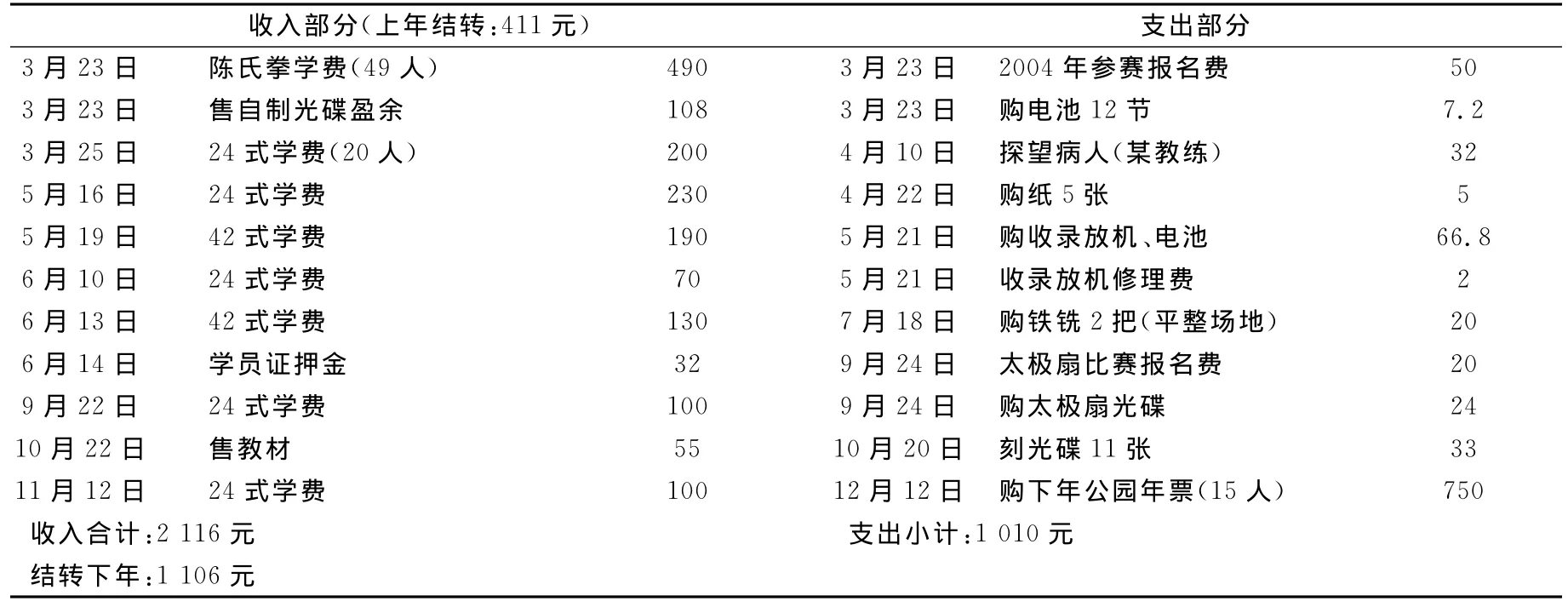

1998年5月第4期简化太极拳培训班开学,东棚板街小学的田玲华老师(女,81岁)来学拳。报名时教练见其满头银发,表示免收学费并单独相教。田老师不允,她要“和大家一起学,来表明学会的决心”。田老师学会后还在习练点和大家共练了数月,直到能熟练掌握整套拳架。汴京公园辅导站这段历史透视出,带有某些“商业性”的培训班,具有极强的“公益性”特征,所收取的学费,全部用于自身建设。譬如,教练员参加省、市各种比赛的报名费,购买教练员进出公园的年票费用,购买和修理录放机费用及探望生病的教练费用等。该站在20余年的办班收入虽然不多,但无一分钱装入私人腰包,其公益性有帐可鉴。仅以2004年的收支帐为例:

表4 2004年办班收支帐目一览表Table 4 Account of Income and Expenditure in Training Class in 2004 (单位:元)

太极拳文化走向大众发生在20世纪末的政治进步和经济体制转型期,催生着新的群众体育模式诞生。在计划经济体制下,社会各团体、各系统的体育活动由单位工会组织和管理。群众体育是一个相对封闭的管理体系,每个人都处在一个单位之中进行体育活动。这种体育模式的诸多弊端决定了它的不可持续性。到了20世纪70年代以后,开封市诸多太极拳辅导站的建立,使习练太极拳的人员脱离了“单位群众体育”框框,在政府的体制架构内,进入一个“相邻而拳”的体育组织。与当时各单位所组织的太极拳训练班相比,公园太极拳习练点是一个宽松自由、自己管理自己的组织,已具有社区群众体育形态。伴随着经济社会发展,“社会主义市场经济体制的确立,打破了原有计划经济体制下福利型、统一性的‘单位群众体育’模式,取而代之的是以地缘联系为纽带、以业余自愿为前提的社区体育。”[7]公园太极拳习练点在两种群众体育模式转变中发挥了应有的作用,证明了组织模式与群众体育需求合拍才能凝聚人气。

10年太极拳培训班的教学实践使教练们和学员共同得到提高,有些人由初学太极拳而渐成教练,例如,1995年3月42式剑培训班中的学员王刚毅先生(时年70岁),学习后一直在辅导站习练。两年后做了教练员,先后教过24拳、42式剑、32式剑。辅导站的习练者和教练员在开封市和河南省的太极拳比赛中,获得过多次和多种奖项。教练员中取得省一级拳师称号的11人,已取得武术段位7段1人、6段4人、5段5人、4段多人。有的教练员从该站走出去以后传播太极拳文化,分别在开封和其他地方办了太极拳习练点或太极拳研究会,并有了骄人的业绩。在陈式太极拳教学过程中,站长石磊接受开封市体委编写教材委托,在陈鑫的亲传弟子、陈氏第18世后裔陈克弟(1905—1984年)的指导下,1979年完成《陈式太极拳(小架)图解》(油印版),作为教材发给学员。1999年又对该教材进行修改和补充,出版铅印本并更名为《陈式太极拳陈鑫拳架》。在此基础上,2011年编著《陈鑫拳法综述》,由河南大学出版社出版,践行了他“传播太极拳、造福群众”的夙愿[8]。

5 “返璞归真”:新世纪中趣缘群体的理性回归

2006年以后,前些年办培训班时人群熙攘场面,逐渐成为历史的记忆。公园太极拳习练群体所表现的文化样态,历经40余年的周期轮回,又回到原来质朴纯真的状态。这是理性的、更高层次的“返璞归真”,标志着我国居民生活质量的提高和社会文明程度的进步。

如今,每当东方射出第一缕晨曦,拳友们便陆续开始练拳了,时间的列车仿佛又驶回40多年前趣缘群体的习练状态。有的独练,有的结伴合练,每个人所练拳式自由,来去随个人意愿。有时候会有新的习拳者,或来交流拳艺,或跟随众人一道习练,习练点的人们都采取开放姿态,热情欢迎。对于前来学习新拳式的人,也会有老拳师耐心地施教,而且不收任何费用。汴京公园太极拳习练点当前新的文化特征如下:

首先,这个习练群体存在于体制之中,处在政府(体协)“远距离”的管理之下。在正常运转的状态下,经过注册的辅导站似乎不复存在。一旦有事,辅导站不但存在,而且显现出行政组织的力量:每年收缴武协会员的会费;组织参加省、市的各种比赛和表演;为习练者办理武术段位申请等事务,都是由辅导站的站长(现任站长张黎女士)挑头运作的。

其次,习练者通过身体或语言的交流互动,在轻松愉快中沟通思想,诱发情感共鸣,与他人建立起快乐而亲密的关系,在太极拳群体中找到扮演新的社会角色的位置。特别是习练点中的几个老太太(其实她们中有的人并不属于老年人),虽然锻炼时候很认真,锻炼结束后很快就呈现出一种热闹和活泼的气氛。大家或结伴在回家的路上买菜、购物,或通过相互倾诉,排解心中的郁结。多年的磨合,使不少人产生了对于习练点和拳友的精神皈依。所以,无论从个体角度抑或从群体角度来看,习练点对于社会和谐、稳定的功能,都是显而易见的。所以,西方社会学家把体育称为“社会减压阀”。

再次,开封汴京公园太极拳习练点已经成为陈式太极拳陈鑫拳架的知名习练练点。从1976年4月陈克弟应邀在汴京公园辅导站传授陈式太极拳陈鑫拳法,以后由石磊常年教授,习练陈鑫拳法的人已经是这个公园习练点的主体,并在国内小有名气。当代陈氏太极拳传人陈伯祥先生每年不定期来此传拳,也经常有外地来的陈式太极拳习练者来此交流和切磋拳艺。

《陈氏太极拳图说》被誉为“拳坛理论之丰碑,武林修学之经典”。“陈鑫在书中逐势详其着法、运劲和周身规矩,以易理说拳理,引证经络学说,贯穿于緾丝劲的核心作用,而以内劲为统驭。太极拳理论自此得以精妙入微。”[9]。然而,由于种种原因,陈鑫拳架和理论并未得以深刻的阐释和广泛的传播。姑且不论陈鑫拳架在整个太极拳文化中的地位,就以陈氏太极拳中各种拳架而言,陈鑫拳架的习练者也相对较少。有感于此,对陈鑫拳架及其理论颇有造诣的石磊先生,将自己习练陈鑫拳架和研究陈鑫理论的体会,以深入浅出的语言和规范的行拳架式,来训练有志于掌握陈鑫架和理论的习练者。经过几年的努力,已经有不少人逐渐体会到“静心聚意练功、以意导气练息、以意领劲练形,达到意、气、劲、形合一集中”[10]。这是陈鑫拳架的返璞归真。从这个意义上说,习练点不仅回到40年余前,似乎又回到100多年前太极拳先辈们的习练场了。

6 “遗传基因”:太极拳习练点历史的文化解读

开封市汴京公园太极拳习练点能够长期存在,决定因素是太极拳运动的文化本质属性。它在不同政治生态中所表现的各种文化特征,在我国著名的公园太极拳习练点(如北京天坛公园、上海鲁迅公园),都有相类似的表现。这种特征所折射的,也是太极拳文化的本质属性,即崇尚自然、“天人合一”的精神。它犹如遗传基因,祖祖辈辈、生生不已地传袭下去,“不为尧存,不以纣亡”。

中国传统文化把天人视作同源的和谐关系。太极拳产生与习练均出于自然环境。300多年来虽然经历了由“乡村民间而进入城市”、由“低位文化而趋向高位文化”[11],自然空间仍然是太极拳的主要习练场所。城镇中的公园是现代城市建设中保持生态环境平衡的重要设置,也是我国城镇居民进行体育活动的基本空间,连通自然与人的纽带。在公园里习练太极拳,会感受到环境之美,感受到大自然的勃勃生机。汴京公园这片经过拳友们多年平整的黄土地,历经无数次“金刚捣碓”的厉炼,睛天不起尘,雨天不泥泞。在这片黄土地上练拳有一种“接通地气”的快感,领悟“天地与我共生,万物与我为一”,并由此达到生命的强化和心智的陶冶。太极拳亲近自然环境反映了中国传统文化对人与自然关系平衡有序的认识,反映了中国传统文化对自然的依赖和钟爱,反映了生态文明建设的客观要求。

与药物保健相对应,以习练太极拳达到保健目的,是一种自然保健。我国的保健养生文化由来已久。早在战国时期的《黄帝内经》就初步形成了保健养生理论。《黄帝内经》全面论述了人与自然、人与社会、人体自身、病理病因、疾病预防等有关生死寿夭的基本问题,强调“防患于未然”,从生理、心理等方面提出了养生保健的基本原则。经过两千多年的发展,运动保健养生意识已经深入人心,特别受到中老年人的重视。“研究表明,适宜强度的体育运动可刺激和加强免疫系统的功能,而高强度运动却会抑制免疫系统的功能。”[12]国内学者大量研究也证明了习练太极拳对于增进身心健康有极其明显的功效[13]。自然保健功效的吸引力对于太极拳习练者来说,无疑也是一个重要的选项。

中国传统文化非常重视人与人的关系。人与人之间相互偎依的心理特质,引领着人们来到犹如古老集市式的公园太极拳习练点,登上展演太极拳文化特殊魅力的舞台。农耕社会养成的人与人之间相互偎依的心理需求老年人尤为强烈,它使公园里太极拳活动中老年人“札堆”现象,逐步演变为自然群体,进而发展为“草根”团队组织——太极拳辅导站。公园太极拳习练点的历史轨迹,是中国古老文明中个体对集体的记忆和自我认同的重构。这也是公园太极拳习练点能够吸引和动员很多参与者,并保持活力的重要因素。

[1]陈鑫.陈氏太极拳图说[M].上海:上海书店出版社(影印版),1986.

[2]胡小明.小康社会体育休闲娱乐理论的研究[J].体育科学,2004,24(10):8-12.

[3]康戈武.习拳悟理,终身受益——序《陈鑫拳法综述》[A].石磊.陈鑫拳法综述[M].开封:河南大学出版社,2011.

[4]理查得·考克斯.运动心理学[M].张力为等译.北京:清华大学出版社,2003:485-469.

[5]李富刚,栗胜夫.改革开放30年我国太极拳运动科学研究进展[J].中国体育科技,2010,46(2):126-131.

[6]李吉远.太极拳传播现象的文化解读[J].西安体育学院学报,2010,27(2):186-189.

[7]司马云杰.文化社会学[M].太原:山西教育出版社,2007:240.

[8]石磊.陈鑫拳法综述[M].开封:河南大学出版社,2011:3.

[9]谭华.体育史[M].北京:高等教育出版社,2005:407.

[10]田普雨.新时期我国群众体育发展的现状与走向[J].体育文化导刊,2003,(1):5-7.

[11]王思斌.社会学教程[M].北京:北京大学出版社,2004:95.

[12]周庆杰.清代和民国时期太极拳论著概述及其评价[J].体育文化导刊,2007,(2):85-88.