我国优秀男子三级跳远运动员的技术特征分析

2013-12-03李欣鑫李建英

李欣鑫,李建英

Shanxi University,Taiyuan 030006,China.

前言

2009年第十一届全国运动会,河北运动员李延熙在男子三级跳远比赛中,跳出了17.59m的好成绩,打破了尘封15年的亚洲纪录(17.35m),及由中国名将邹振先保持了28年之久的中国纪录(17.34m),也缩短了与世界优秀三级跳远运动员的距离。李延熙的这项成绩超过了柏林世锦赛亚军,同时,浙江队朱书靖在第二跳中也创造了17.41m的好成绩,同样超过了邹振先的原全国纪录和萨凯尔金的亚洲纪录,获得1枚银牌。这让我们看到了中国三级跳远运动的发展前景,也证明了我们的运动成绩仍有很大的提升空间。鉴于此,本研究针对李延熙、朱书靖等我国三级跳远运动员的动作技术展开分析,找出我国优秀运动员与世界优秀运动员的差距,为我国男子三级跳远运动成绩的提高提供理论依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

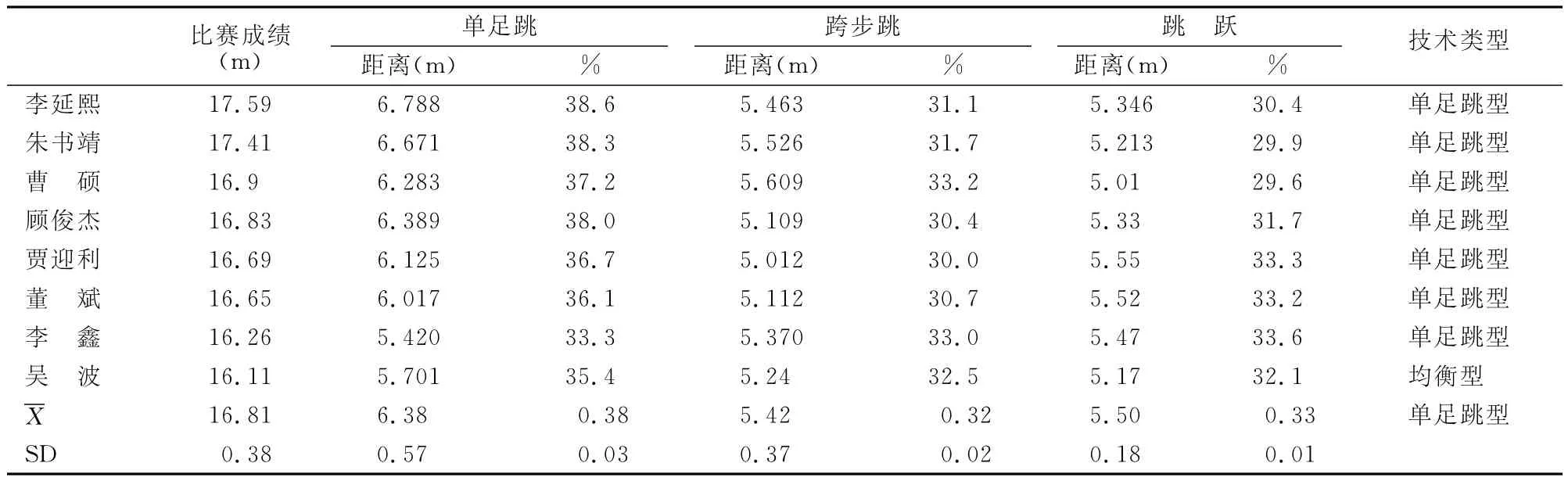

本研究以参加第十一届全国运动会(山东济南)男子三级跳远前8名运动员为研究对象,最好成绩为17.59 m,最差成绩为16.11m(表1)。

1.2 研究方法

1.2.1 影片拍摄

在比赛现场采用SONY-XR500数码摄像机对参加第十一届全运会男子三级跳远前8名运动员进行平面定点扫描拍摄。摄像机镜头垂直于运动平面,固定于助跑道左侧30m处,主光轴高度均为1.30m。采用多参考点的平面扫描测量方法,从起跳板处开始向沙坑方向每隔1m设1个标志点,在反方向设2个标志点,共16个标志点。为了便于数据处理过程中,对影片的缩放比例系数进行换算,每间隔1m放置一个标志尺。

1.2.2 图像解析

采用德国SIMI°Motion录像分析系统对8名运动员的最好成绩进行解析,选用汉纳范人体模型,计算相关运动学参数,采样频率为50Hz,对所得原始数据运用截断频率Fc=6Hz的低通滤波方法进行平滑处理。

表1 第十一届全国运动会男子三级跳远运动员基本情况一览表

2 结果与分析

2.1 单足跳阶段的角度变化

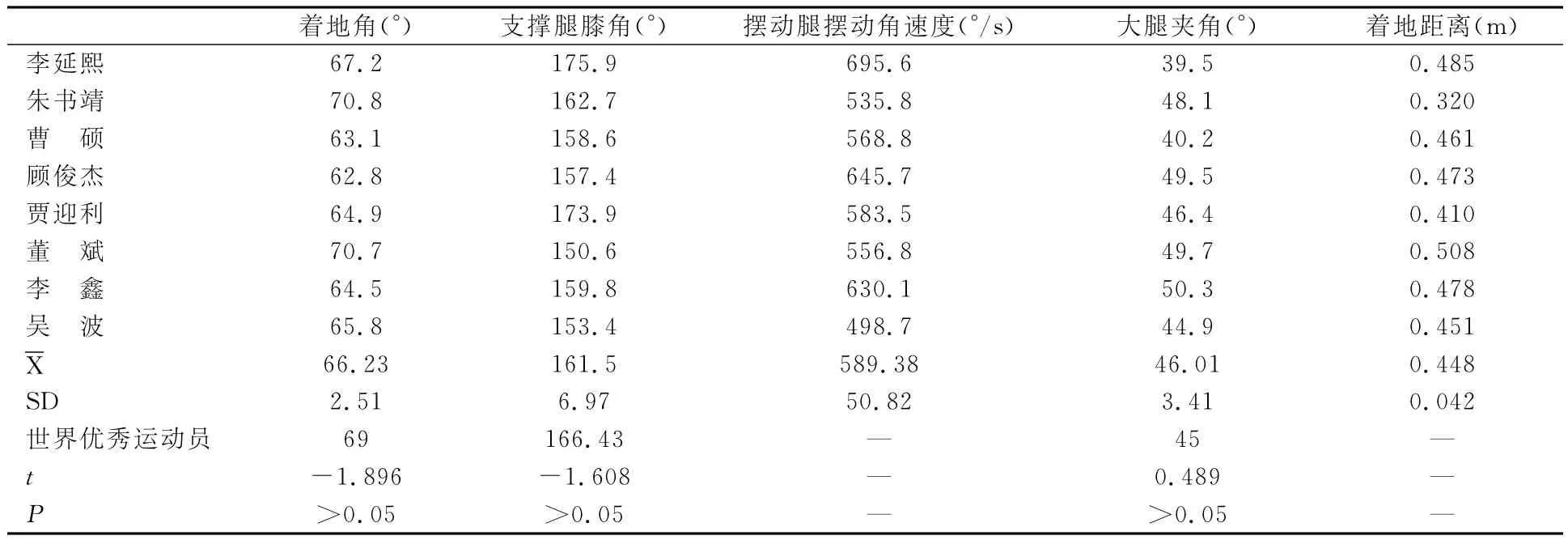

世界优秀男子三级跳远运动员,无论高跳型还是平跳型,对每次起跳的着地角和起跳角均表现出很好的控制能力,其共同特征为每次起跳的着地角均大于起跳角[1]。着地角和蹬地角可以理解为起跳腿触地和蹬离地面时,髋、膝、踝三关节的连线与水平面的夹角,其大小对运动成绩有着较大的影响。本次全国运动会的8名运动员都是以大角度着地,小角度起跳,此种技术是较为合理的,但是从分析得出的数据可以看出(表2),着地角平均值小于世界优秀运动员的平均值。着地角越小,前支撑阻力越大,加大了着地时的制动作用,水平速度的损失就大,且这种损失是由于起跳腿着地瞬间与地面的冲击所引起,不会转化为垂直速度,是完全的损失[2]。8名运动员中只有朱书靖和董斌的着地角大于世界优秀运动员的平均值,其他运动员单足跳着地角均偏小。

腿部力量和腿部肌肉退让性工作能力的强弱主要体现在支撑腿膝角的变化上。8名运动员的平均值小于世界优秀运动员膝角平均值(161.5°<166.43°,P>0.05)。我国优秀男子三级跳远运动员大多采用小膝角着地,这种技术有利于小腿的回压后摆着地和起跳蹬伸时的快速发力,但对大腿前肌群的抗张能力提出了更高的要求。

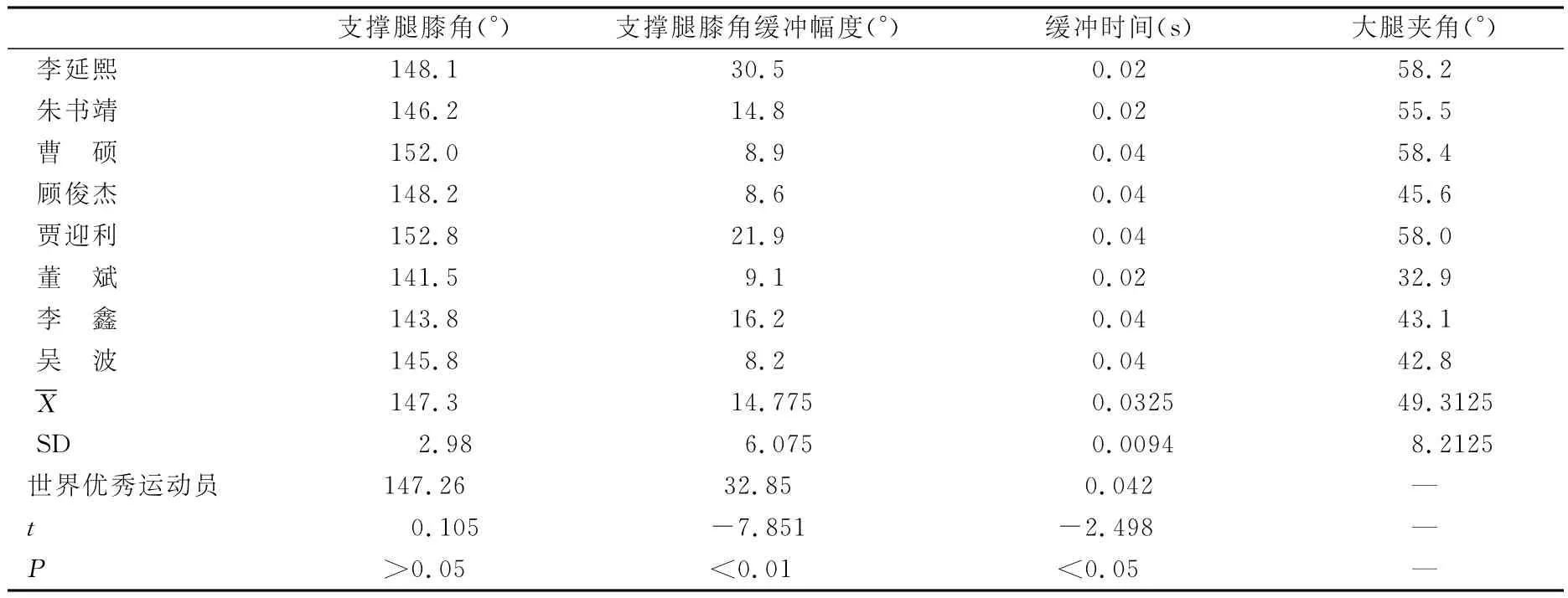

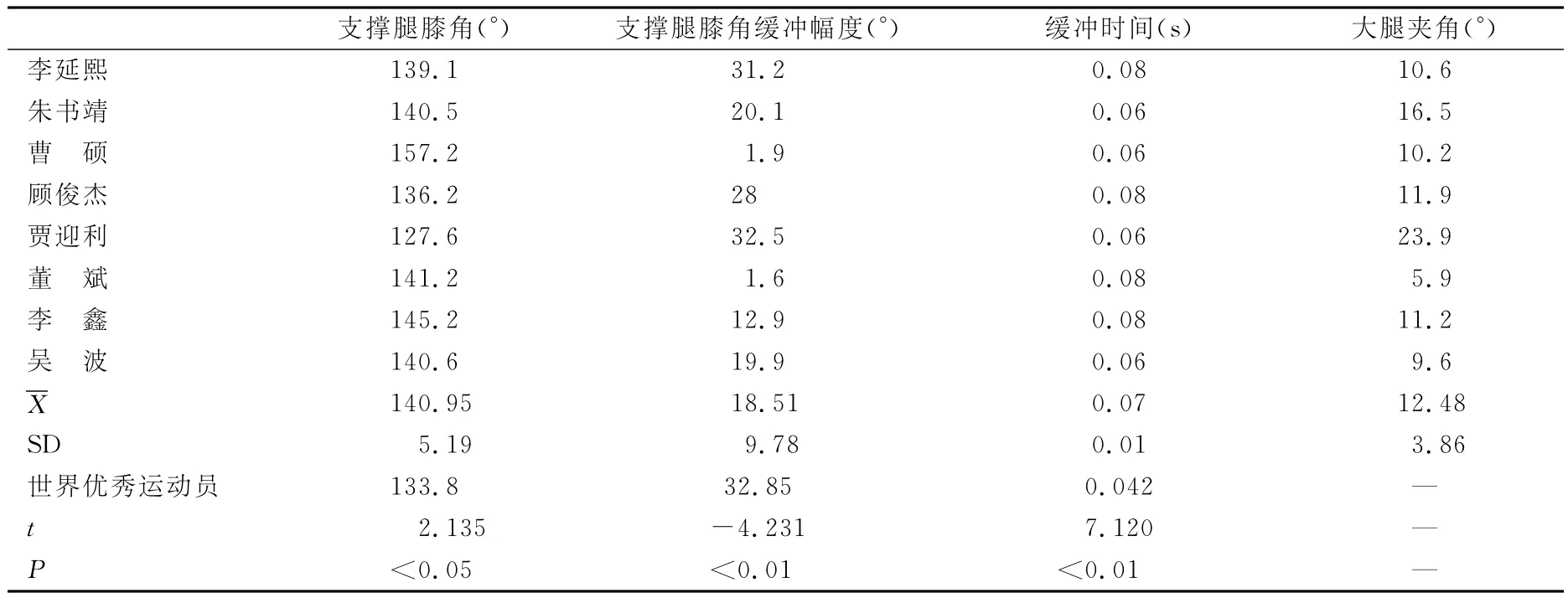

从统计数据可见(表3),由于采取了以较小膝角着地的技术方式,8名运动员在单足跳着地时膝角缓冲幅度远小于世界优秀运动员(14.775°<32.85°)。但是他们的最大缓冲膝角平均值为147.3°,正好是最佳膝关节蹬伸角度范围(135°~146°)临界值,说明小角度着地致使缓冲幅度与世界优秀运动员的差距较大,蹬伸力量与世界高水平运动员有一定的差距。因此,我国优秀三级跳远运动员应加强支撑腿蹬伸力量的训练。

表2 单足跳着地瞬间时相下肢运动学参数一览表

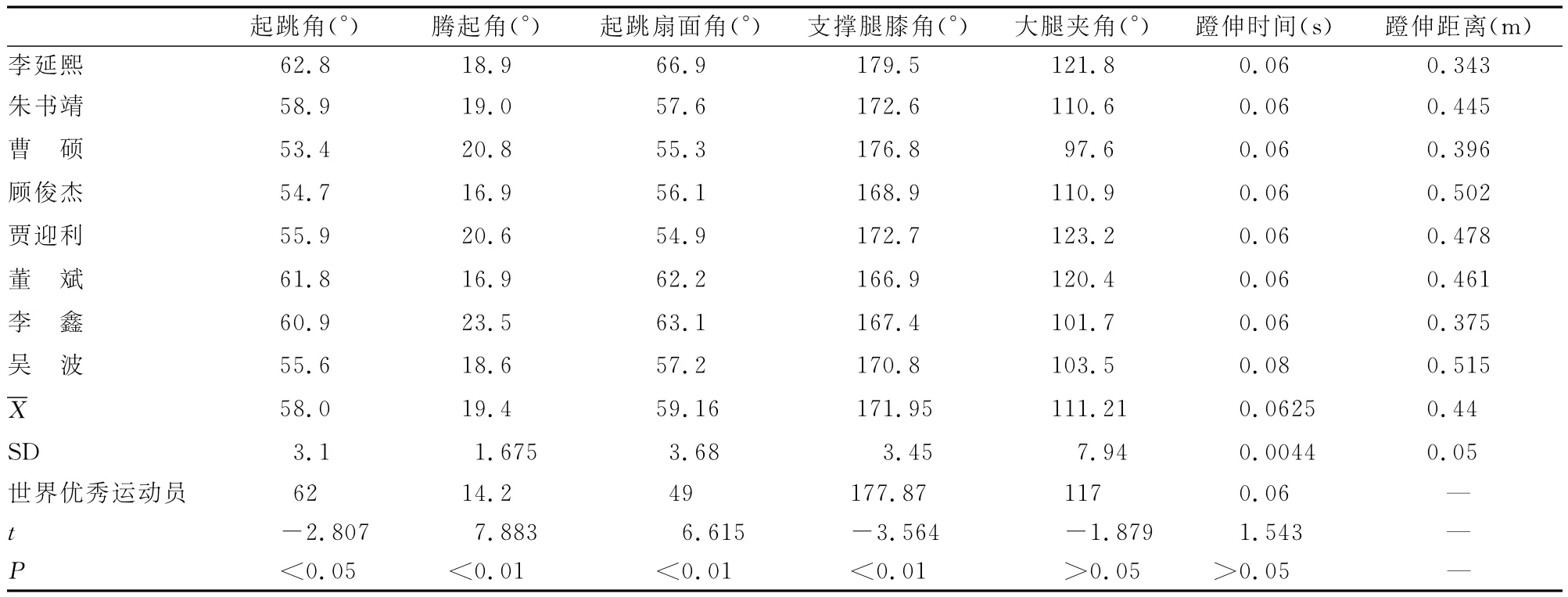

只有蹬伸用力的方向向前,运动员的着地角才会大于起跳角,水平速度的损失率才会降低,运动成绩才会更远[4]。本次比赛8名参赛运动员的着地角均大于起跳角,但与世界优秀运动员相比,仍存在差异(P<0.05)。只有李延熙(62.8°)大于世界优秀运动员的平均值(62°),其余运动员均小于世界平均值,曹硕起跳角最小(53.4°)。

通常情况下,最优腾起角度在19°到22°之间,因为腾起角度过大,势必会影响跨步跳和跳跃两个阶段的动作完成。所以,三级跳远运动员要适当地控制腾起角度,为后两跳做好准备。

表3 单足跳最大缓冲时相下肢运动学参数一览表

我国优秀三级跳远运动员单足跳起跳离地瞬间的膝角平均值为171.95°(表4),世界优秀三级跳远运动员的平均值为177.87°,说明我国优秀运动员的起跳腿出现了明显的屈膝现象。针对这种起跳腿出现的屈膝现象,运动员在日后的训练中,应更加注重起跳腿伸肌的退让性收缩能力的培养,因为起跳腿伸肌的退让性收缩能力不仅对助跑速度的发挥与利用有影响,而且还对起跳中的“转换”具有影响。在瞬间的起跳过程中起跳腿伸肌群主要完成3种收缩:离心退让收缩、等长收缩和向心收缩。若踏上起跳点时,外界冲击性负荷为定值时,起跳腿伸肌的退让收缩能力强,则伸肌群“吸收”和缓冲外界负荷的能力强,肌肉被拉伸的长度小,也就是说,肌肉的负荷小,肌肉收缩方式的“转换”顺利完成。反之,起跳腿的退让收缩能力弱,在强大的外界冲击性负荷作用下,起跳过程下肢关节过度屈曲,造成肌肉过分拉长,肌肉负荷大,导致退让收缩朝向心收缩的“转换”延缓,严重影响起跳过程肌肉牵张反射的效应,降低起跳效果。因此,训练实践中应重视起跳时肌肉收缩的力学效果。

表4 单足跳离地瞬间时相下肢运动学参数一览表

2.2 跨步跳阶段的角度变化

跨步跳阶段对运动员的力量和技术均有较高的要求。部分运动员,由于缺乏力量在第2跳落地时不能支持身体的重量和向前的冲力,也就勉强的跪着着地,加之身体向前移动时的压力缓冲增大,起跳时间也随之加长,来不及起跳就被动地伸直了起跳腿,起跳腿被动地慢起,整个动作也就只能在缓慢中进行,水平速度也就损失的很多。

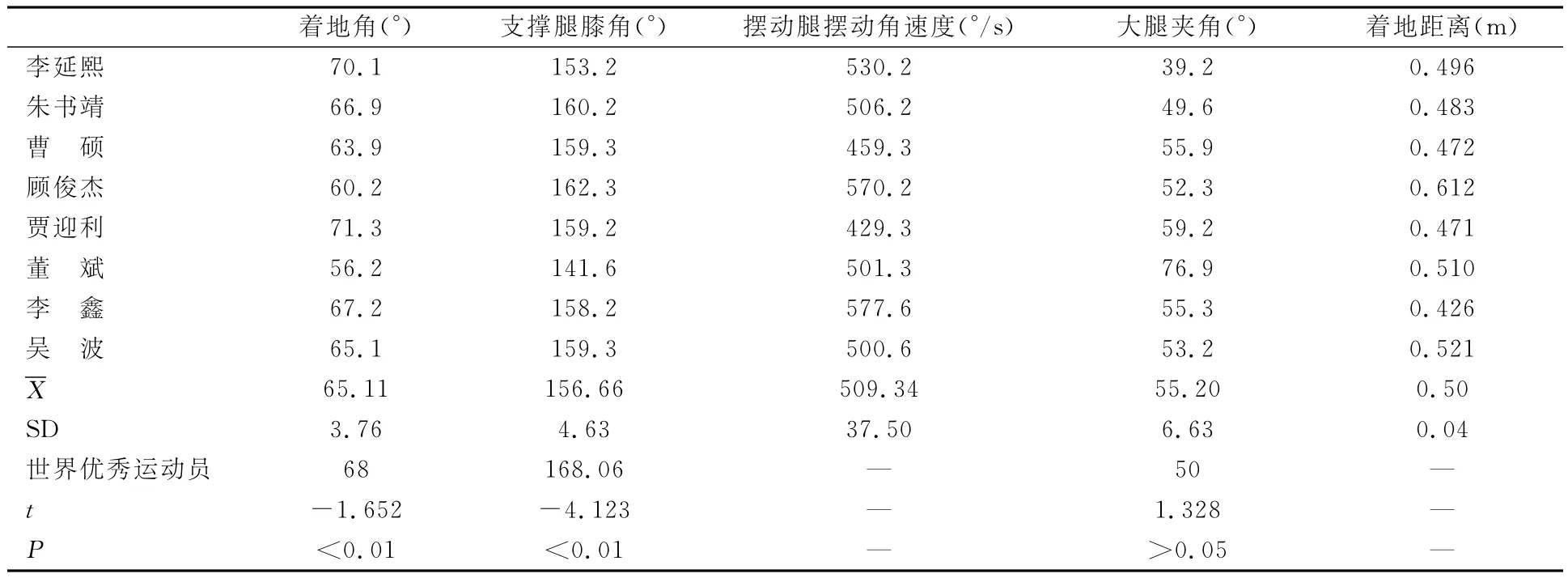

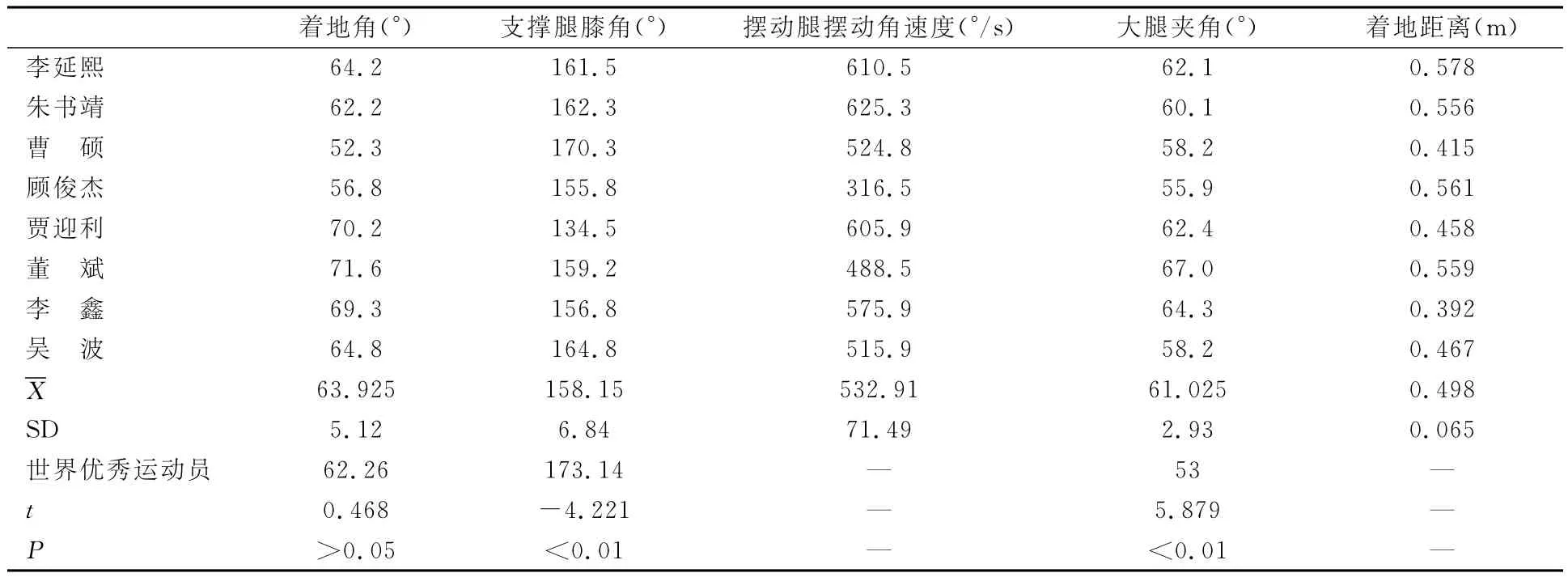

8名运动员跨步跳着地瞬间时相的着地角平均值为65.11°,与世界优秀运动员存在显著性差异(P<0.01),表明世界优秀运动员身体重心向前移动更加积极主动。我国优秀男子三级跳远运动员的向下“扒地”动作不够充分,摆动腿摆动角速度较小(表5),董斌的摆动腿摆动角速度为501.3°/s,跨步跳着地角也较小(56.2°),这就导致他的水平速度损失率在8名运动员中最大(20.1%)。要使着地动作更加自然,运动员应以全脚掌快速着地,(即接近走或跑的着地动作),着地点接近身体重心投影点。这样不仅最大限度地减少水平速度的损失,而且,使身体重心更好地压在支撑腿上,使支撑和用力蹬伸程度加大,着地动作更加集中用力,从而加快了着地动作的快速完成。

表5 跨步跳着地瞬间时相下肢运动学参数一览表

表6 跨步跳最大缓冲时相下肢运动学参数一览表

缓冲阶段起跳脚着地瞬间受到地面支撑反作用力较大,致使水平速度减小,如果缓冲时间过长,会使水平速度的损失进一步增加,延误蹬伸时机。所以,在训练过程中,应加强弹跳训练。8名运动员跨步跳缓冲时间与国外优秀运动员存在显著性差异(P<0.01)。8名运动员均存在摆动腿摆动角速度偏低,且摆动不积极的现象,致使两大腿夹角过大,延长缓冲时间。并且蹬地时,蹬伸不够充分,蹬伸乏力,最终导致跨步跳着地时间过长,影响比赛成绩。建议在今后的训练中加强摆动腿的积极摆动练习,形成“以摆带蹬,以摆促蹬”的科学化训练指导思想。

表7 跨步跳离地瞬间时相下肢运动学参数一览表

8名运动员起跳角平均值与世界优秀运动员存在显著性差异。李延熙(65.2°)和曹硕(60.1°)大于国外优秀运动员的平均水平,其他6名运动员均小于世界优秀运动员的平均值(表7)。造成跨步跳起跳角过小的主要原因:一是,落地时重心向前移动速度过快,力量素质不能适应助跑速度,所以,短时间内不能快速蹬伸;二是,手臂和摆动腿技术动作配合不协调,支撑腿蹬伸过晚或者摆动动作迟缓。在训练过程中,在加强支撑腿快速蹬伸能力和对摆动腿摆动时机的掌控能力的训练的同时,还应注意力量素质的训练,可进行负轻重量快速蹲起;负重半蹲、深蹲;负重提踵;负重前倾斜蹲等的练习。此外,由于跨步跳着地的支撑时间短(通常不到0.2s),手臂和摆动腿的摆动动作应在落地前一瞬间就开始,在起跳前完成。

2.3 跳跃阶段的角度变化

第3跳8名运动员的着地角平均值为63.925°,朱书靖的着地角为62.2°,最为接近世界优秀运动员水平(62.26°)。8名运动员支撑腿膝角的平均值为158.15°,低于世界优秀运动员的平均水平(173.14°),差异显著(P<0.01),运动员采取了“屈腿着地起跳蹬伸”技术。运动员下肢向前摆动动力的大小可以通过摆动腿摆动角速度来反映,朱书靖摆动角速度最大(625.3°/s),水平速度损失也较小(3.15m/s)。跳跃阶段水平速度损失最小的是贾迎利,仅有3.00m/s,他的摆动腿摆动角速度达到了605.9°/s,说明只有摆动腿摆动速度达到一定水平,速度损失才会较小。

8名运动员跳跃阶段着地瞬间两腿夹角平均值为61.025°(表8),与世界优秀运动员水平具有显著性差异。虽然顾俊杰的大腿夹角最小(55.9°),但由于其摆动腿膝关节角过小,致使摆动半径缩小,最终影响了摆动腿的摆动角速度(316.5°/s)。

表8 跳跃着地瞬间时相下肢运动学参数一览表

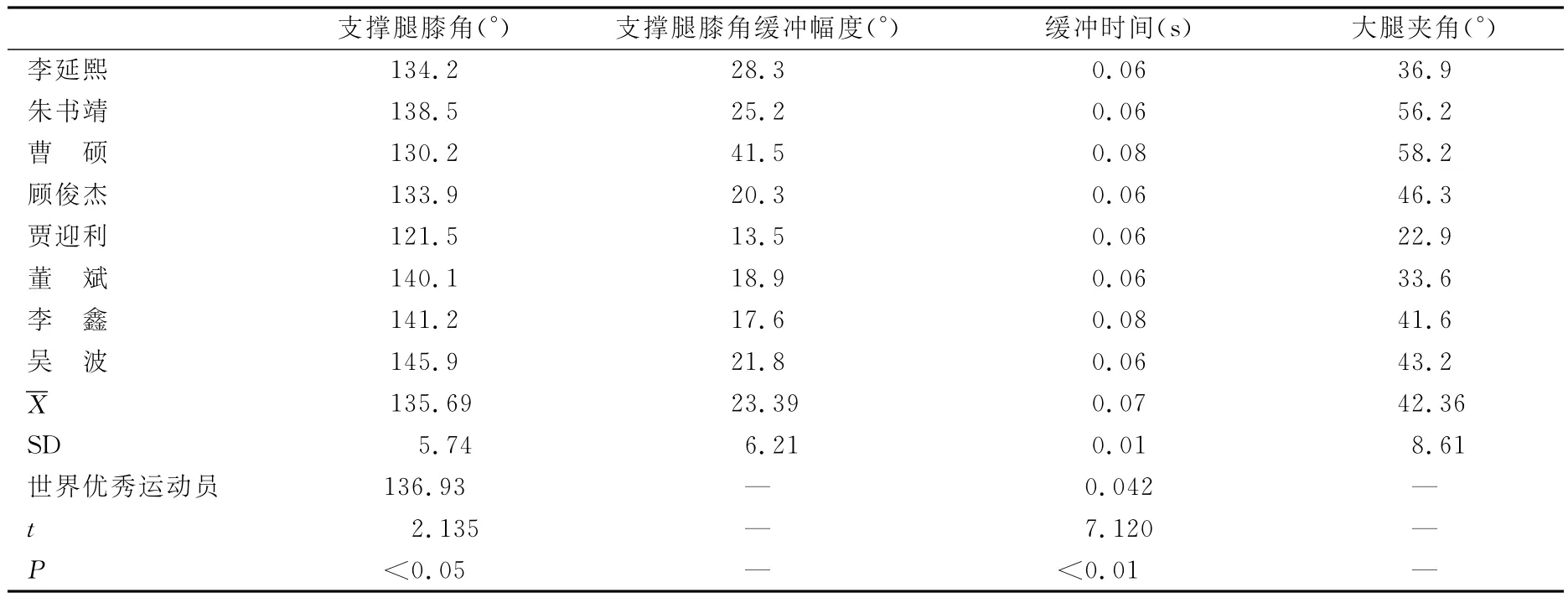

表9 跳跃最大缓冲时相运动学参数一览表

跳跃阶段最大缓冲时相(表9),8名运动员采取了较小膝角着地的技术方式,缓冲幅度平均值为23.39°,最大缓冲时相的支撑腿膝角的平均值135.69°,处于最佳膝关节蹬伸角度的范围(135°~146°)之内,贾迎利的膝角值121.5°,不在此蹬伸角度范围内,可见贾迎利着地瞬间时相的膝角过小(134.5°),并不利于缓冲蹬伸动作的完成。曹硕的支撑腿膝角缓冲幅度最大(41.5°),但他的支撑腿膝角为130.2°,并且缓冲时间也过长(0.08s),这在很大程度上影响了其动作的快速性。

国外优秀运动员最后一跳的起跳角是三跳中最大的,这与我国优秀三级跳远运动员情况一致,不存在差异(P>0.05)。跳跃起跳角偏小,说明我国男子三级跳远运动员最后一跳技术不成熟或者是下肢肌群的爆发力有待提高。由于最后一跳的着地腿是相对较弱的腿,所以,本次参赛运动员可能存在左右腿肌肉力量不平衡问题。

表10 跳跃离地瞬间时相下肢运动学参数一览表

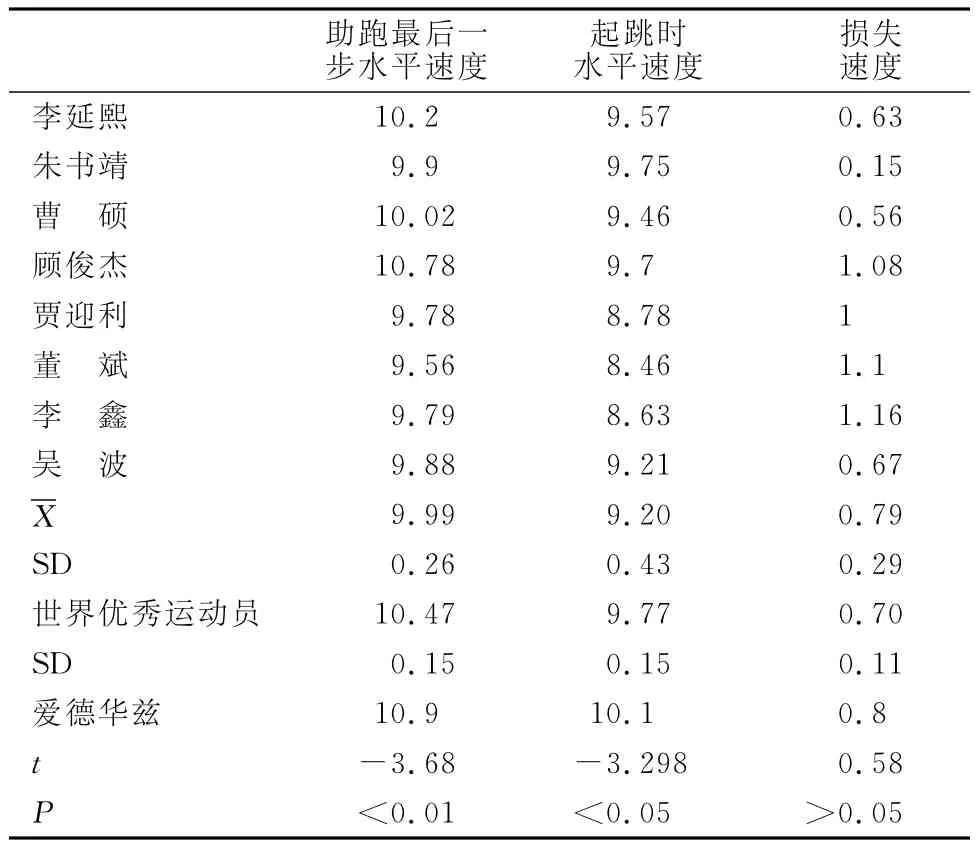

2.4 单足跳起跳前、后身体重心水平速度

通过统计数据(表11)可以发现,踏板瞬间8名运动员的水平速度平均值为9.99m/s,与世界优秀三级跳远运动员存在非常显著性差异(P<0.01)。在速度损失率方面我国与国外优秀运动员无显著性差异(P>0.05),但是,绝对速度偏低。

鉴于此,我国优秀三级跳远运动员应在保证良好起跳效果的前提下,尽可能提高速度。提高运动员跑的能力是发展速度的基础,运动员只有具备了较强的跑的能力,才能谈得上发展速度。

表11 参赛运动员与世界优秀运动员单足跳起跳前、后重心水平速度均数检验一览表 (m/s)

2.5 跨步跳与跳跃着地、起跳瞬间水平速度的变化

通过跨步跳与跳跃阶段水平速度的变化情况(表12)可以看出,董斌速度损失最大,为1.96m/s,造成此种状况的主要原因与其摆动腿摆动技术及摆臂技术不合理有关。8名运动员的水平速度损失平均值与国外优秀运动员相比较小,但是,国外优秀运动员具有较大的水平初速度,而我国运动员的绝对速度则显得有所欠缺。

表12 参赛运动员与世界优秀运动员跨步跳和跳跃起跳瞬间时相水平速度显著性检验一览表(m/s)

2.6 三跳比例

运动员将素质和技术有机结合的能力可以通过三跳的距离和比例来反映,因此,在训练中三跳比例经常作为反映运动员专项技术能力的重要指标。袁云平(2001)的研究表明,合理的三跳比例有利于保持后继动作向前的动量,减少水平速度的损失;同时也有利于运动员将力量、速度等素质在三跳中最佳分配。

目前,有关三级跳远技术类型的划分多种多样,但是大多采用詹姆斯·海提出的类型划分标准,即单足跳型、跳跃型和均衡型。单足跳型是指单足跳阶段的距离百分比至少大于跳跃阶段距离百分比的2%;跳跃型是指跳跃阶段距离百分比至少大于单足跳阶段距离百分比的2%;均衡型是指单足跳与跳跃百分比相差小于划分标准。

据此划分标准,我国优秀男子三级跳远运动员除李鑫外均为单足跳型(表13),没有运动员采用跳跃式技术。世界优秀三级跳远运动员有意识缩短单足跳的距离,主要目的是为更好地完成后两跳。我国优秀男子三级跳远运动员对单足跳距离的控制能力有待提高。

表13 参赛运动员三跳距离和比例一览表

3 结论

1.我国男子三级跳远运动员存在蹬伸用力方向掌握不准确;支撑腿退让性工作能力较差;起跳腿蹬伸力量不足,蹬伸乏力;弱腿起跳蹬伸的能力较差等问题。

2.我国男子三级跳远运动员对三跳比例和节奏的掌控能力较差,过分强调第一跳距离,忽视了对跨步跳、跳跃阶段的水平速度保持。

3.我国男子三级跳远运动员在速度素质方面的训练程度不够,摆动腿肌肉的快速收缩能力不强,导致大腿夹角偏大或偏小,延缓了缓冲蹬伸时间。应加强下肢的专项力量训练,做到摆动幅度大,摆动速度快为训练重点。

[1]何幼棣,王桂英.三级跳远起跳最好采用单摆臂[J].田径,1998,(5):21-22.

[2]李建设.女子三级跳远三跳起跳技术的生物力学评价[J].体育科学,1992,12(2):70-71.

[3]李树君,刘福林.现代田径运动[M].大连:大连出版社,1993.

[4]卢刚,王宗平.中外两名优秀三级跳远运动员起跳技术分析[J].首都体育学院学报,2004,16(2):57-58.

[5]王宝林,马元康.三级跳远训练法[M].北京:人民体育出版社,1981.

[6]文超.田径运动高级教程[M].北京:人民体育出版社,2003.

[7]谢向阳,刘江南,王灿.对我国优秀男子三级跳远运动员跨步跳起跳三时相运动学参数的研究[J].北京体育大学学报,2004,27(5):716-719.