信息与通信技术类专业产学研用人才培养模式的探索与实践*

2013-12-02石贵民

石贵民

(武夷学院 数学与计算机学院, 福建 武夷山 354300)

信息与通信技术类专业产学研用人才培养模式的探索与实践*

石贵民

(武夷学院 数学与计算机学院, 福建 武夷山 354300)

根据地方本科院校办学资源不足和信息与通信技术类专业应用面广、知识更新快的特征,结合武夷学院实际校情,大胆对信息与通信技术类专业的人才培养模式进行了改革与探索.构建了以市场需求为导向,以企业订单式培养为驱动,以校企联合办学为途径,强化“产、学、研、用”的信息与通信技术类专业人才培养新模式.经过两年的实践,新模式取得了一定的成效.

信息与通信技术类专业;人才培养;产学研用

引言

截至2012年底,全国共有高校2 158所,其中具有普通本科招生资格的879所;地方性普通本科院校占本科院校总数量的90%以上.地方本科院校大多由地方上的专科学校升级、组建而成,学校办学区域往往位于地级市,具备很强的区域经济特征,一般采用省市共管的管理体制.这种诞生背景和区域经济发展特征,决定了地方性本科高校“应用型”的定位.“应用型”本科人才培养模式也成为我国高等教育中探索的新概念[1].

人才培养模式必须回答“培养什么人”和“如何培养人”的问题[2].武夷学院总体定位:以工科为重点,以茶学、旅游管理、艺术学为特色,多学科协调发展的高水平、地方性、应用型本科院校.人才培养目标:培养专业基础扎实、实践创新能力强、综合素质高的应用型人才.信息与通信技术(Information and Communication Technology,缩写为ICT)是技术进步和技术转化为产业应用较快的自然学科[3].在信息技术革命、经济全球化和人类社会向后工业化或生态文明转型的时代特征下,信息技术的发展及其人才培养面临着许多新的挑战,ICT工程教育改革势在必行[4].ICT类专业包括了计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全、电子信息工程等专业,均带有很强的工程性和实践性.本文结合武夷学院的办学定位和人才培养目标,大胆对ICT类人才培养模式进行改革与探索,提出了以市场需求为导向,以企业订单式培养为驱动,以校企联合办学为途径,强化“产、学、研、用”的人才培养新模式.

1 ICT类专业人才培养模式的挑战及突破

ICT类专业均是宽口径的专业,具有应用面广、知识更新快和发展速度快的特征.近年来,ICT类专业人才已成为国家经济建设中急需的人才.但是随着ICT业的高度精细化、专业化,ICT人才需求也变得多样化.这也导致传统的ICT类人才培养模式与用人单位模式陷入两难的境地[5].如何结合闽北地方经济文化建设和发展的需要,建立“立足闽北,适合闽北,服务闽北”的ICT类专业人才培养体系,培养出“会做人,会学习,会应用,会创新”的专业基础扎实、实践创新能力强、综合素质高的ICT类应用型本科人才;如何能让ICT类专业的学生能在校期间紧密结合市场需求,增强ICT行业适应能力,提高ICT就业综合竞争力等.这些,都是制定ICT类专业人才培养方案时亟待解决的问题.

近年来,武夷学院主动围绕闽北地方社会经济发展及产业结构调整,正确处理教学、科研和服务社会的关系,积极加强学校与行业、地方和政府的沟通与合作,积极寻求合作途径,闯出了一条“太阳班”等校企合作办学之路,探索出了一条适合ICT类专业人才培养的“产、学、研、用”新模式.

2 从市场需求中定位ICT类专业人才培养目标及层次

信息通信业的快速发展及3G通讯行业的兴起,需要一大批懂得最新通讯理论,扎实通信技能的人才.工信部已将信息通信人才作为紧缺人才,列入了“十二五”信息产业人才规划.

鉴于以上市场需求,武夷学院适时制定了面向移动通信新兴产业,利用深度“校企合作”,培养ICT类综合性、应用型高级人才的总体目标.

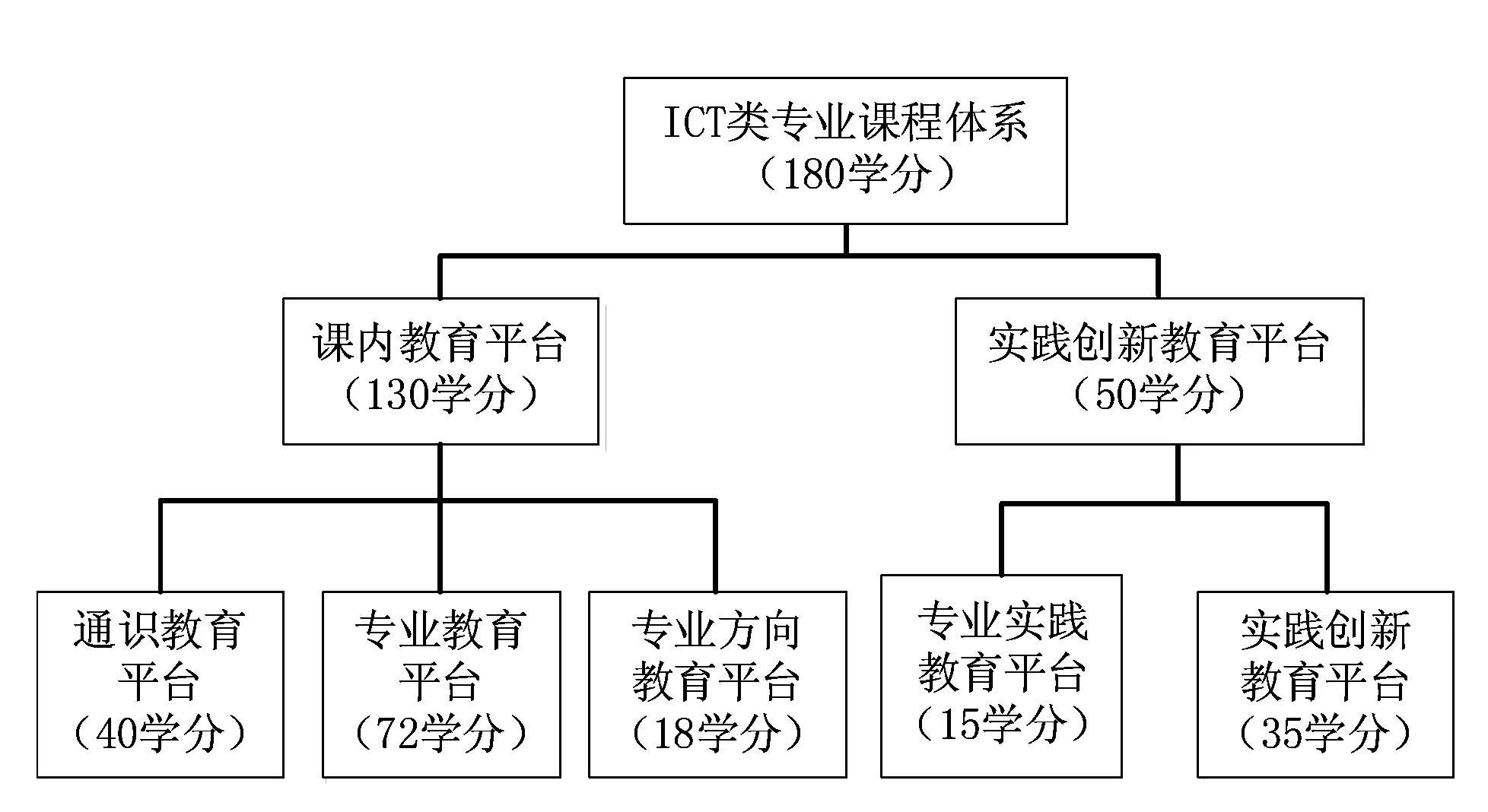

社会对人才需求的类型及社会经济发展要依靠学术型、工程型、技术型3种人才[6].武夷学院作为应用型、地方性本科院校,自然要把ICT类专业人才培养层次定位为工程应用型人才.从这个定位出发, ICT类专业教育要从工程技术性的角度来制订相应人才培养方案.教学体系中应具有较宽厚的理论基础和系统的专业知识, 注重学生工程技术能力的培养, 突出创新能力的培养.为此,制定的课程体系结构,见图1.

图1 ICT类专业课程体系结构

实践创新教育平台占整个专业课程体系的近1/3,突出了实践能力和创新能力的培养.

3 企业订单、校企联合的ICT类专业人才培养新模式

3.1“太阳班”订单式培养模式

2011年11月8日,福建南平太阳电缆股份有限公司与武夷学院举行合作办学签字仪式.福建南平太阳电缆股份有限公司董事长李云孝,武夷学院党委书记何三保、校长杨江帆等出席仪式.随后,武夷学院工程实训中心(太阳楼)开工仪式在施工现场举行.该中心建筑面积9 502.8m2,计划投资1 900万元,2013年9月完工.

2012年2月19日,太阳电缆武夷学院电缆专班开班仪式在福建南平太阳电缆股份有限公司举行.太阳电缆武夷学院电缆专班首批20名同学,将按照订单培养的模式进行教育培养.由校企双方主管、专业技术人员组成的专业建设指导委员会,有针对性地邀请企业介入学生培养全过程.从培养目标的设定、人才培养方案的制订到课程教学内容安排、理论与实践环节衔接,再到毕业设计与论文指导、生产实践教学等方面全程介入,实现产学深度合作,使教学工作紧紧围绕企业岗位技能要求,最大限度地提高人才培养工作的实效性和针对性.

“太阳班”的成功经验,使我们逐步建立了“校企一体、产学结合、订单培养”的ICT类人才培养模式.

3.2校企联合办学,突出“产、学、研、用”

武夷学院地处闽北山区,区域经济相对落后,政府投入有限.资源缺乏严重制约着学校发展与提升.ICT类专业属于高新技术,又要紧跟时代发展.因此,必须重视外延发展和引进社会资源,积极探索产学研用一体化培养途径.

3.2.1 校企共建实验室改善校内实验条件

武夷学院实验室建设资金不足,直接导致ICT类专业学生没有合适的实验设备.2010年学校率先通过校企共建的形式建设了“智能网络与信息安全实验室”,引入了企业先进的设备,初步改善了实验条件[7,8].通过实验室进一步加强了ICT类学生对知识能力的训练,强化了对ICT类专业课程体系的支持.

通过与三大移动运营商合作,建设与现网运行环境一致的高水平实验室.借助行业主流设备,搭建信息与通信技术综合实训平台.使之成为以现代通信技术、计算机网路和创新实验区为主体架构,服务于ICT类专业的综合实验教学平台.

3.2.2 与企业“零距离”的校外实训基地建设

与合作企业建设“ICT类专业实习实训基地”,建立实际工作实训环境,让学生进入实训室,零距离体验,亲手操作,针对学生的实践项目和实际动手能力进行企业化训练,实现从原理验证性实验过渡到以掌握实际工程技术为目标的技能训练.在企业氛围中,学生可以学习企业员工之间团结协作、积极进取的优秀文化价值理念.毕业后,学生已具有较强的操作、应用能力和企业文化、职业道德等综合素质,进入企业后即可独立工作.

3.2.3 “产学研结合,以用为先”[9]

在产学研结合上,强调科研服务的应用性.在教学中,教师科研也为教学服务[10].同时,教师科研吸收优秀本科生参与,培养学生的科研思维和创新能力.由于学生在校期间有了科研活动,就业时自然会受到企业和社会欢迎.

校企联合办学,实施“基地建设合作、课程建设合作、师资培养合作、培训认证合作、实践就业合作”五位一体的校企合作新模式.培养“闽北用得上、留得住的具有创新精神和创业能力的高素质ICT人才”.

3.3“项目实战,课证融合”双体制的校企合作模式

经过几年的探索与实践,构建了“项目实战”+“课证融合”的能力递进式ICT类人才培养模式,取得了较为显著的教学成效,形成了鲜明的办学特色.

3.3.1 项目实战模式

“项目实战”的突出特点是将教学过程与项目工程充分融为一体,围绕项目工程的需要构建课程内容,组织实施教学,有利于提高教学的针对性和实效性;在项目工程的具体实施过程中学生根据自己的兴趣和特长,重点选择不同的职业岗位、扮演不同的角色,学习目的更明确、针对性更强,有利于学生个性的培养,也为学生未来的择业奠定良好基础.以具体工程项目或生产项目带动教学,使整个教学过程能始终贴近生产第一线,学生可以及时了解行业的发展趋势,掌握最新的设计理念、管理理念和工程施工技术,将专业教育融入行业背景,有利于学校专业教育与市场行业运作的衔接,有利于实现学生与行业、与社会的“零距离接触”,真正实现以需求为宗旨,以就业为导向,产学研相结合的教育理念.

3.3.2 课证融合模式

“课证融合”的突出特点是将国家职业标准融入到课程标准中, 紧扣职业标准中职业功能、工作内容、技能要求及相关知识, 作为制订教学计划与构建课程体系的基本策略,在制订教学计划与构建课程体系时,深入细致地考虑职业资格证书的内涵要求,在理论教学的相应课程中强调应知内容, 在实践教学的环节中落实相应的内容,确保学生在完成学历教育的同时, 取得职业资格证书.

3.4与企业深度合作,打造“双师型”教学队伍

在ICT类专业本科教学中,把企业面向市场运作的前沿技术“请进来”,植入课堂,完成大学阶段的专业教育与企业就业的无缝嫁接.

对于“双师型”教师的内涵,不应简单解释成一种资格,而应理解为一种教师的知识能力结构.这种能力结构应涵盖四个要素:专业理论、专业理论的实践能力、教育理论以及教育理论的实践能力.

从国家提出双师型师资团队建设要求以来,高校在实际操作中面临极大困难.在招聘环节、培养环节,以及企业工程能力保持环节,都存在难以克服的困难.可以通过高校、企业混编师资队伍,把企业人员和高校教师融合,教学活动和企业培训活动融合,从而组建和保持一个真正意义上的双师型师资团队.

授课教师队伍由专业教师及部分来自中国联通南平分公司的一线技术人员组成.这些来自企业的一线技术人员及专业讲师具有丰富的专业技术知识和工程维护经验,能够结合信息通信行业在技术领域培养的规律,以及行业从业人员需掌握的技术方向传授学生理论知识,同时可以手把手地指导学生实践操作.在达到提高学生专业技能的同时,重点培养学生的综合理论素质,完善学生个性,帮助学生形成良好的职业素质.

这样,通过以上措施可以在学生、学校、企业之间架起一座桥梁,实现学生、学校、企业三赢的局面.

3.5教师教科研与地方产业对接,联合培养ICT人才

学校全面推行与行业、企业对接办学,2011年ICT类专业有两项与地方产业对接培养人才项目立项:面向移动通信的产学研用人才培养模式研究、电子信息工程专业与南平市产业发展对接人才培养方案改革.这些教学改革将使学校和企业的联系更加紧密,ICT类专业教师还可借此加强横向课题的申报与立项,寻找企业急需解决的问题,以使教师的科研成果能借助企业完成转化[11].

ICT类专业教师还大力开展科学研究和本科教学质量改革,自2010年至今,ICT类专业已有省级自然科学基金项目6项,省教育厅科技项目25项,南平市科技发展项目5项,省级人才培养模式改革创新实验区1个,省级精品课程3个,省级教育科学规划课题1个,省级大学生创新性实验项目15个,国家级大学生创新训练项目8个,校级质量工程建设项目若干项.大量教学改革项目的实施,极大的调动了ICT类专业教师的积极性、创造性,一系列改革成果正逐步应用到ICT类专业学生的培养上.ICT类学生的科研能力和科技创新能力大大增强.自2010年以来,连续三年获全国、省级数学建模竞赛一、二、三等奖若干项,电子设计大赛省级二等奖两项,软件设计大赛省级三等奖一项等.

4 结语

我们根据武夷学院应用型本科的实际情况,结合ICT行业发展的要求,以强化ICT类学生工程应用能力和创新实践能力为切入点,大胆改革,探索出了一条符合武夷学院校情的改革之路.牢牢抓住“校企合作”这一培养途径,拓宽了校企合作的深度和广度,提出了ICT类人才培养新模式.

模式的实施加快了学校ICT类应用型人才的培养步伐,增强了应用型本科院校在ICT行业的社会服务能力,提高了学校的社会认可度.开创了“学生欢迎,社会欢迎,用人单位欢迎”的三欢迎有利局面[12].

但是,随着社会经济的高速发展,ICT行业需求的日新月异,应用型人才培养的需求也会不断发生变化.我们也会按目前的改革模式不断完善和充实,努力探索与时俱进的ICT类应用型人才培养新路子.

[1]钱国英.高等教育转型与应用型本科人才培养[M].杭州:浙江大学出版社,2007:16-17.

[2]陈静.地方院校应用型人才培养模式探究[J].重庆科技学院学报,2011,(3):160-162.

[3]王海潮.中国信息与通信技术( ICT)部门科学和技术产出分析[J].天府新论, 2011,(1):61-66.

[4]龚克.新时代需要什么样的ICT工程技术人才?——对我国电子与计算机教育改革的思考[A].中国计算机大会论文集[C].天津:天津工业大学,2009.

[5]卢昌荆.新建本科院校IT类应用型人才培养新模式的探索与实践[J].计算机教育,2009,(4):15-17.

[6]贺廉云.自动化专业本科应用型人才培养方案探索[J].实验技术与管理,2008,25(7):142-145.

[7]郭伟锋.从界壳论看校企合作共建实验室[J].实验室研究与探索,2011,30(9):194-197.

[8]陈登峰,赵亮,于军琪.校企合作共建产学研开放实验室的探索与实践[J].实验室研究与探索,2007,27(9):125-127.

[9]何根海,谭甲文.基于校地合作的应用型本科人才培养的改革与实践[J].中国高教研究,2011,(4),61-63.

[10]付兴锋,张常年,尹天光,等.应用型本科人才培养中实践教学体系的构建[J].实验室研究与探索,2011,30(6):148-150.

[11]徐科军,黄云志.以科研促进DSP课程的教学改革与实践[J].理工高教研究,2007,26(6):94-96.

[12]吴薇,刘用麟.地方本科院校移动通信专业应用人才培养[J].洛阳师范学院学报,2012,31(11):110-112.

AnExplorationandPracticeofTalentsCultivationModelofIndustry-university-research-applicationfortheInformationandCommunicationTechnologyMajor

SHI Gui-min

(Department of Mathematics and Computer ,Wuyi University ,Wuyishan Fujian 354300 ,China)

Based on the lack of educational resources of local universities, and the information and communication technology major has characteristics of a wide range of applications and the knowledge updating fast,combining with the actual situation of Wuyi University, we reform and explorate the talents cultivation model of the information and communication technology major boldly. A new model of talent cultivation was constructed based on the market demand as the guidance, enterprise order form training as the drive, the university -enterprise cooperation as the way, strengthening for industry-university-research-application of the information and communication technology major .The new model has achieved certain effectiveness in practice after two years .

the information and communication technology major; talents cultivation; industry-university-research-application

1673-2103(2013)05-0092-04

2013-07-02

福建省教育科学“十二五”规划项目(FJCGGJ11-075)

石贵民(1980-),男,河北滦南人,讲师,高级工程师,硕士,研究方向:人才培养及实践教学管理,图像识别与处理.

G642.0

A