形式逻辑与自然语言刍议

——基于徐盛桓先生“充分条件的语用嬗变”一文的思考

2013-11-29曾跃都

曾跃都

(电子科技大学中山学院 外国语学院,广东 中山 528402)

形式逻辑与自然语言刍议

——基于徐盛桓先生“充分条件的语用嬗变”一文的思考

曾跃都

(电子科技大学中山学院 外国语学院,广东 中山 528402)

形式逻辑的最小单位是命题,其基本特征是判断性和真值,因此排除了语句可能具有的真假程度性。形式逻辑核心任务在于区分有效论证和无效论证。它完全排除语境因素,而语言学则将语境作为其研究的基础,因此在研究诸如if条件句这样的自然语言现象时采用形式逻辑系统所做出的结论,对于相关语言学研究的指导意义不大。

形式逻辑;真值;命题;主观性

近年,学界对if条件句的研究似乎一直是热点,其中一个突出的特点就是采用形式逻辑来阐释自然语言if条件句的相关问题。[1][2]自从徐盛桓先生发表《充分条件的语用嬗变—语言运用视角下的逻辑关系》一文(简称徐文)以来,[3]学界已显出更多的关注。[4][5]鉴于徐先生引入了某些逻辑准则为参照,[3]熊学亮先生等 (简称熊文)认为,这似乎涉嫌“泛推理主义”和“泛逻辑主义”。[4]这场讨论的焦点,我们觉得是自然语言if条件句和形式逻辑的蕴涵式p→q的关系问题。我们拟针对徐文的某些具体观点和引例,尝试适度分析自然语言与形式逻辑的一般性关系,进而期望有助于澄清其中某些疑惑之点。

一 逻辑蕴涵词→与自然语言if…, then….

徐文一方面指出 “形式逻辑的特点、长处”是“脱离具体的内容”,另一方面却引了更多的例子来说明“条件句的运用同真值表还是有很密切的关系”,比如(1)(=徐文之(8)):

(1)a. If John completes his dissertation before April 30, he is eligible for a June degree.

b. If one suffers from appendicitis, he’ll have an abdominal pain.

c. If John comes to the party, his wife will be with him.

d. If the text book hasn’t come into the bookstore yet, you can find a copy in the

library.

e. She is resigning, if you know what I mean.

f. If he is poor, he is at least honest.

g. If she doesn’t get first prize, she’s no daughter of yours.

h. If Dave’s younger than me, I’ll eat my hat.

i. If dogs can fly, then circles are squares.

徐文认为“这些 if 条件句的情况各异,但要能在语言交际中运用,句子必须成立,有关的推理必须为真,所以各句的条件(p)和结果(q)都是同真值表的第 1、3、4 行的真值相符的”,比如:

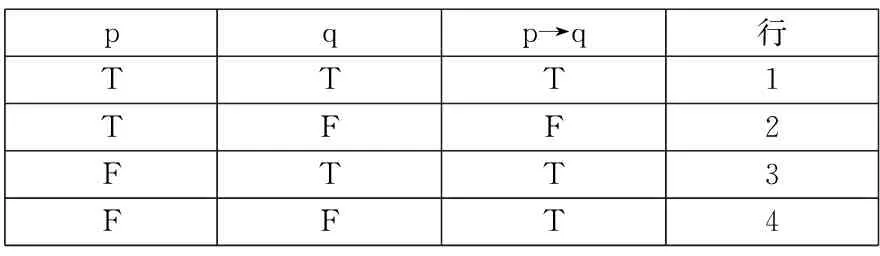

表1 逻辑蕴涵式真值表

徐文的本意是通过(1bc)及(1def)这些“典型的其条件分句表示的是充分条件的if条件句”来阐释其特点:“根据从句主句所设定的条件及其结果,条件的否定无法对结果作出预言。”其实,这个特点就是对充分条件句的“充分”二字的解说:“有p必有q”,[2]但p不是引发q的唯一条件。[1]这是毫无疑问的。但是,我们无法赞同徐文附带的判断,即“各句的条件(p)和结果(q)都是同真值表的第 1、3、4 行的真值相符的”,因此,“要能在语言交际中运用,句子必须成立,有关的推理必须为真”。

此处,有两点值得探讨:

第一,除了(1b-c)以及(1e)(属于“元语言”例)之外,其余诸例,若按照Sweetser的分类,要么属于“认识域”,要么属于“言语行为域”。[6]113-21引入Sweetser的分类在此处其实并不重要。重要的是,徐文认为除(1b-c)外的诸例不是“典型的其条件分句表示的是充分条件的 if 条件句”,但同时又称“各句的条件(p)和结果(q)都是同真值表的第 1、3、4 行的真值相符的。”那么,据此,我们是否应该说“英语if非真实条件句是逻辑上的充分条件假言推理的语言表达形式”呢?这似乎是由徐文引出的必然推论。既然诸例被认为都符合“逻辑上的充分条件假言推理”的真值表,那么,按理就是“逻辑上的充分条件假言推理”,即等于“典型的其条件分句表示的是充分条件的 if 条件句”。但徐文又把它们排除在“充分条件的if条件句”之外。我们无法解释这个矛盾,因为这个矛盾似乎是由于引入逻辑概念来界定自然语言所造成的。

第二,(1)诸例要能在语言交际中运用,“句子必须成立,有关推理必须为真”是其真值符合真值表的结果么?

单纯从命题真值来判断一个复合命题的逻辑性质似乎是有条件的,那就是其中的“if…, then….”也必须是“逻辑蕴涵词”,即“被真值函项地使用的”。[7]26-31就徐文(21)例句“Where did your parents go, if you know?”来看(徐文并未从逻辑角度评论该例),在自然语言中无疑成立,但它并不符合真值表:无法确定其q的真值,因而在逻辑上不成立。这充分说明,在自然语言中,业已成立的句子且有关推理亦为真,不必符合真值表。同理,(1)诸例(姑且不论a-c以及e),皆为业已成立且有关推理成立的自然语言例子,但并非因为它们符合真值表。

在(1)诸句中,有些p或q的真值要判断是相当困难的,比如a之q“he is eligible for a June degree”,e之p“you know what I mean.”以及h之q“I’ll eat my hat”.这是因为有些命题真假的判断是离不开语境的,以“你吃过饭了”为例,其为真为假取决于当下语境:你究竟吃过饭没有?[7]4如果说a之q断定了he的性质eligible,那么,与“珠峰是世界上最高的山峰”这样为真的命题相比,我们对前者是相当疑虑的。e之p是一个心理事件。可以参照什么事实加以判断呢?h之q是个间接言语行为,不知该如何判断其真值?

这意味着,自然语言的“if…, then….”并不等同于逻辑蕴涵词“→”,也就是说if并非“被真值函项地使用”。在自然语言中p和q之间的关系,并非总具有逻辑性质,其间还包含了被形式逻辑排斥在外的认识性(epistemic)因素和主观性识解,比如(1f),默认贫穷一般导致不诚实这样一个前提(尽管这种语言规约是一种社会偏见);比如(1h),从主观上把p和q关联,识解为p之荒谬导致q之荒谬,从而包含言者的一种态度。再比如If the Ile de la Cite is the heart of Paris, then the Seine is the aorte典型地表明自然语言的if…, then…并非逻辑蕴涵词。

形式逻辑的p→q同自然语言if充分条件句之间如果有完全一致性,似乎只在于:p→q和if p, then q都断言“当前件为真且后件为假时该蕴涵关系为假”,[8]38按我们的理解,这就是李淑静所谓逻辑蕴涵式和自然语言if条件句“有着不可分割的联系”的原因之一,[5]比如:

(2)*If London is the capital of England then England has no capital.

这是逻辑蕴涵词“→”的真值表所界定的内容。可见,正如熊文所说,用形式逻辑来界定自然语言的if条件句,的确有些“泛推理主义”,对此,我们也有同感。

二 模态命题逻辑中的严格蕴涵

假如徐文引入了“严格蕴涵”这个逻辑概念来界定if真实条件句,那么,在某种意义上逻辑与自然语言的关系就更近了。陈晓平把严格蕴涵界定为:“P严格蕴涵Q,当且仅当,P→Q是必然的。”[7]197这就是熊文所说的“用逻辑来描述语用过程,有一个追加或增补标记的问题。”即在命题逻辑中追加或增补“必然性”这个规格,然而这却成了模态命题逻辑:严格蕴涵的逻辑体系就是模态逻辑。这是命题逻辑的一个亚类。此处必须说明的是:模态命题逻辑中的命题是“包含模态词的命题”,[9]285[10]182且“模态命题逻辑的一个重要目标是要较好地反映日常语言的蕴涵命题”。[7]197“在自然语言中,严格蕴涵命题的模态常常是靠前件和后件之间在内容上的某种必然联系暗示的,因此,严格蕴涵命题的模态词甚至可以省略。”[7]203

如下(3)属于自然语言中的if真实条件句,但同时也是命题逻辑中的充分条件假言推理;而(4)则属于if非真实条件句,但同时也是命题逻辑中的充分条件假言推理:

(3)a. If the temperature of water is below 0?C, it exists in the solid state.

b. If you pour oil on water, it will float.

c. If X chops Y's head off, then Y will die.

d. If it blows, the wind vane will be turning.

e. If it rains, the playground gets wet.

f. If one suffers from pneumonia, he’ ll run a fever.

g. If you put the baby down, she’ll scream.

h. If John calls Mary “Boss”, then she’ll be annoyed.

(4)a. 如果李白是诗人,那么2+2=4。[7]197

b.如果2+2=4,那么,雪是白的。[11]58

c.If dogs can fly, then circles are squares. (徐文之(8 i))

以模态命题逻辑的观点来考察(3),似应可解决实质蕴涵式体现在自然语言if条件句中的无关联问题,即(3)诸例皆为严格蕴涵。但不然,只有(3a-c)属于严格蕴涵,并且它们是必然真命题,即在所有可能世界中为真;(3d-f)理解为“或然性”更合理;而(3g-h)的或然性更低,而且需要添加更多的语境来维持p和q之间的或然性,如徐李洁所做的解释,她认为(3g),“是常识告诉我们可能发生的事,前者就分别成了后者的条件。”[1]

此外,即便从模态命题逻辑来看例(3),诸例p和q作为命题似乎也有真值判断的难易度(真假程度)问题。徐文其实非常清楚这一点,他说“它的局限性是它无法顾及内容,这在当代语言学关于语言运用的研究中有时就会捉襟见肘。”[2][3]我们觉得,命题逻辑本以研究自然语言为载体的推理的有效性为己任,而非某种语言学理论,其局限性正是它的优点。因此,采用逻辑系统来研究语言必会“捉襟见肘”。

三 命题逻辑与认识域if条件句

徐文断言“从静态的逻辑关系来说,以下的条件与结果关系的表达都是不正确的”:(星号为徐先生所加)

(5)a. *If the wind vane turns, it is blowing.

b. *If the playground gets wet, it is raining.

c. *If one has a fever, he is suffering from pneumonia.

d. *如果地表的温度升高,就一定是太阳光照射到地表上来了。

e. *如果水的温度升高,就一定是用火将水加热了。

f. *如果水稻的种子发芽,就一定是把这些种子放到湿润的泥土里了。

如果“静态的逻辑”指的是狭义的形式逻辑,正好与徐文相反,我们以为(5a-c)成立,其理由很简单:它们都符合徐文赖以做逻辑判断的真值表的规定,比如都符合1行之真值:前件为真且后件为真,所以p→q,但~□(p→q),因此它们是命题逻辑的实质蕴涵例子。

如果“静态的逻辑”指的是广义的自然语言,也正好与徐文相反,我们以为,(5a-c)也成立。它们是自然语言中成立的if条件句,尽管绝不是典型的if真实条件句。在(5a-c)诸例的p和q之间,客观识解上并不存在条件性,但在主观识解上,如果将概念化者不在谓述直接辖域之内的主观识解I conclude that添加进去,则p和I conclude that q(而不是p和q)之间就构成了条件性。因此,它们属于主观识解的认识域if条件句。这也就是徐文认为它们在特定语境下“又会是正确的”语句的根本原因。比如:

(5')a. If the wind vane turns, then I conclude that it is blowing.

b. If the playground gets wet, then I conclude that it is raining.

c. If one has a fever, then I conclude that he is suffering from pneumonia.

试比较Sweetser所列的典型的认识域if条件句:[6]116

(6)If John went to that party, (then) he was trying to infuriate Miriam.

以上这样的操作,徐文自己也完全是如此实践的,(见其第4节“充分条件的弱化与异化”)但此处却断言(5)诸例“都是不正确的”,令人费解。

至于(5d-f),我们认为这些例子唯一不同于(5a-c)之处是包含了语符“一定”;而“一定”表示言者的主观认识,因此,在逻辑上这些命题属于“认识模态命题”。它们的基础仍然是命题逻辑,但“追加或增补标记”,结果构成命题逻辑的一个支范畴,正如熊文正确地指出的那样。所以,这些例子在逻辑上理应是成立的。

(5d-f)在自然语言中亦成立。其道理与(5a-c)诸例被识解为认识域if条件句相同,如(5')。我们设想,凡认识域if条件句都具有主观识解性质,即言者将主观判断添加到客观的p和q之间,从而使p和q构成了“间接的”充分条件性,比如(5')诸例中p和I conclude that q之间的关系。试比较:

(5)d. 如果地表的温度升高,就一定是太阳光照射到地表上来了。

(7) 如果地表的温度升高,就是太阳光照射到地表上来了。

(5d)中的“一定”将言者的主观判断投射到“温度升高”事件p和“阳光照射地表”q的关系当中,换言之,语符“一定”所编码的是言者主观判断并将其置于谓述的直接辖域之内。[12]128-37所以,虽然p和q在客观上并不构成现实域的充分条件性,但“一定”二字的加入却使p和q在主观识解上构成了认识域的充分条件性。因此,(5d)就可谓“客观识解的认识域if充分条件句”或者“主观性减弱的认识域if充分条件句”。而(7)中,言者的主观判断却外在于谓述的直接辖域但仍然处于最大辖域之内,因此,它是主观识解的认识域if充分条件句(即典型的认识域if条件句)。这就是徐文认为(5d)在语境干预下也可能成立的根本原因。

四 充分条件的弱化与主观化

Sweetser曾把if条件句划分为现实域、认识域和言语行为域。[6]Ch.5徐文在“充分条件的弱化和异化”一节所举的“弱化”例子全是言语行为域的例子(见徐文 (18)-(26)诸例),换言之,他实际上认为言语行为域的if条件句是条件弱化的表现。

徐先生认为其文中(18)-(26)诸例“是将言语行为或思想活动的内容取代了言语行为或思想活动的过程本身。句子表示的条件本是言语行为或思想活动过程的条件,却表达为言语行为或思想活动内容的条件,这就造成了条件的非直接性”。试比较:

(3b)If you pour oil on water, it will float.[13]

(8)If you don’t mind my saying so, your slip is showing. (徐文之(18))

在(3b)中,p与q之间客观上存在条件性,即事件p的发生或完成是事件q赖以发生或完成的条件。但在(8)中,如徐文所言,“‘your slip is showing’已是一个事实,它的出现与否,并不以受话人是否介意这样说(mind my saying so)作为条件”,因此,p和q之间不存在客观的条件性。徐文稍后用言语行为的“类型”取代了“过程”这个概念:

(8')If you don’t mind my saying so, I’ll say that[sic.] your slip is showing.

按徐文,此处,I’ll say that 等于类型,q等于其内容;因此,p就同“I’ll say that p”,而不是同p,构成了条件性。徐文所谓“弱化”,就是指“条件的内容只适合作该言语行为类型的条件,而同该言语行为的内容没有直接的条件﹣结果关系,因而它同结果分句的条件关系就弱化了”,即p同q之间的“关系”被“弱化”了。添加“类型”,从而使p同“类型+q”构成条件关系。这一操作过程的阐释似乎并不清楚,比如,徐文并未阐明添加“类型”的语言学依据的性质是什么,其界限何在等重要问题,由此导致徐文做出如下值得推敲的断言:“不但本小节的例句中的结果分句所表示的内容可以说成诸如“I’ll say that…”,就是第 2、3 小节的例子也可作如是观(以下诸例引自徐文,编号从本文)”:

(9)a. If it rains, I predict that the playground will get wet.

b. If Smith suffers from pneumonia, I predict that he’ll have a fever.

c. If you give me a free Schubert, I promise that I’ll buy six Shumanns.

d. I promise I’ll go to see if Mr Jones is free if you would wait for a moment.

当徐文在言语行为域诸例的q之前添加类型的时候,其理由是“条件的内容只适合作该言语行为类型的条件,而同该言语行为的内容没有直接的条件﹣结果关系”,即p和q之间不存在客观的条件性,从而添加“类型”I’ll say that之后,则在p同“I’ll say that p”之间建立了条件关系。

然而,(9)诸例本身在不添加I predict等的情况下已经是“典型的if充分条件句”,即p和q之间已经存在客观条件性,比如“下雨”在客观上已经是“操场弄湿”的充分条件,在理论上已经没有理由要添加“类型”。试比较下列结果:

(3)e. If it rains, the playground gets wet.[3]

(9)a. If it rains, I predict that the playground will get wet. (ibid)

但是,徐文仍然在“典型的if充分条件句”的q之前添加“类型”。莫非这是在证明典型的if充分条件句在深层结构上等于典型的言语行为域if条件句?或者,if真实条件句同if非真实条件句在本质上并无二致?此处添加操作的目的不清楚,似有任意而为之嫌,属于某种“泛推理主义”。究其原因可能有两点。

第一,徐文认为“一个结果分句所表示的言语行为包括两个环节:言语行为的类型与言语行为的内容”。徐文显然是认为几乎任何语句都可以理解为“言语行为”,[14]从而都应该具有“类型”和“内容”。这大概源于Austin,他认为施事句和表述句的界限在本质上是难以区分的。[15]67-82但是,徐文本是在讨论特定语境,即if条件句。照徐文,the playground will get wet./ I’ll buy six Shumanns/ I’ll go to see if Mr Jones都是“言语行为的内容”,其“类型”为“I predict/promise”。我们认为这是脱离语境、脱离事实而进行的任意推理。因为照此看法,就可能找不出任何不属于“言语行为内容”的语句了。比如典型的非言语行为语句“地球是太阳的行星”,可以添加“类型”而成为“我宣布/预测/坚持认为地球是太阳的行星”;“他很高兴”成为“我宣布他很高兴”;“他忘记了过去”成为“我断言他忘记了过去”;“西藏是中国领土”成为“我宣布西藏是中国领土”等等。重要的是,如此一来,在任何if条件句的q中再也找不到不属于言语行为的语句了:

(10)a. 如果太阳从东方升起,那么,东方先亮。→

b. *如果太阳从东方升起,那么,我说/我宣布/东方先亮。

其实,Searle对此曾有深刻的分析,其基本论据是,“在任何言语情形中,都有一个言者、一个听者以及一个正在被言者实施的言语行为。[16]Ch.7言者和听者对这些事实都相互了解并共同互享有关实施各种言语行为的诸规则的知识。”[16]167鉴于此,在言语行为域if条件句中添加言语行为“类型”,这是正当的,因为言者和说者都意识到此时的p和q之间不存在客观的条件性,比如徐文之(25’)If you want to borrow a shoebrush, I’ll tell you that there is one in the bathroom.添加“类型”之后则使p和q构成了条件性。但是,必须谨记的是,如此添加仅仅是为了阐明在正常情况下,交际双方如何理解(25)(编号从徐文)If you want to borrow a shoebrush, there is one in the bathroom的潜在机制;这是双方共享的知识或者包含在交际规则内的知识。但徐文在本已是典型的if充分条件句的(3e)If it rains, the playground will get wet中添加“类型”而成为(9a)If it rains, I predict that the playground will get wet却缺乏说服力,因为言者和听者双方明白p和q在客观上已经存在条件性。故,徐文的分析没有将语境充分考虑在内。

第二,在言语行为域if条件句这个特定语境中,添加是由于if非充分条件句p和q之间在客观上不存在条件关系,但是if p, then q作为构式,其固有性质却要求,凡诠释p和q的语句就必须以某种方式构成条件性。这相当于Goldberg所谓的构式意义。[17]Ch.1就(8)而言,p和q在语义上并不存在条件性,即以“从下而上”的方式无法确认存在条件性。但是if…, then…的固有性质规定p和q之间存在条件句,即以“从上而下”的方式可以确认存在条件性。我们认为,诸如言语行为域if条件句之所以成立,正是由于if p, then q的构式意义与p和q作为两个事件的语义关系之间互动的结果。[17]16[18]p和q在语义上与构式if…, then…整合所牵涉的语言学机制是主观化。此处所说的“主观化”是Langacker意义上的狭义概念:外在于谓述直接辖域但内在于最大辖域的概念化者将其识解投射到直接辖域之内,从而从主观上(即在客观场景OS之外)将条件性赋予了p和q的关系。[12]128-32因此,与徐李洁认为“条件句结构扩展的动因就是主观性”不同的是,我们认为主观化只是阐释“结构扩展”的机制,而不是其“动因”。[18]

简言之,由于言语行为域的if条件句在p和q两个事件之间客观上不存在条件性,构式才通过主观化这种认知功能凭借添加主观识解内容“I tell/predict等”,使得p同“I tell/predict that q”构成了条件性。因此,添加I tell/predict等做法,其性质是主观化,其依据是if p, then q的固有的构式意义,其界限限于p和q客观上不存在条件性的if p, then q示例。诚若此,则徐文相关论述值得商榷。

五 结束语

我们从逻辑蕴涵词→和自然语言构式if…, then…在本质上的区别出发,讨论了模态命题逻辑与自然语言if条件句的关系,进而从命题逻辑的角度探讨了认识域if条件句和言语行为域if条件句,阐释了主观化如何体现在对这两类if条件句的识解中的问题,并就添加言语行为的“类型”等问题与徐先生进行了商榷。我们倾向于认为引入命题逻辑的蕴涵式p→q来界定或区分自然语言的if p, then q,几乎达不到预期的目的,基本原因在于,作为逻辑重言式的p→q所代表的关系完全排斥自然语言的其它关系。

鉴于形式逻辑与自然语言的关系问题本身就是一个广阔的论题,我们的尝试难免有所疏漏,请学界同仁不吝指正。

[1]徐李洁.论“IF”真实条件句的“条件”[J].现代外语,2003(2):135-142.

[2]徐盛桓.逻辑与实据—英语IF条件句研究的一种理论框架[J].现代外语,2004a,(4):331-9.

[3]徐盛桓.充分条件的语用嬗变—语言运用视角下的逻辑关系[J].外国语,2004b,(3):11-19.

[4]熊学亮,张韧弦.试论条件句和结论句之间的逻辑规约[J].外国语,2005(2):30-36.

[5]李淑静.从If条件句研究方法论看“逻辑规约度”[J].外国语,2006(5):48-52.

[6]Sweetser E.从词源学到语用学:语义结构的隐喻和文化内涵[M].北京:北京大学出版社/剑桥大学出版社,2002/1990.

[7]陈晓平.自然演绎逻辑导论[M].广州:中山大学出版社,2006.

[8]Allwood J., Anderson Lars-G. amp; Dahl O. Logic in Linguistics[M].北京:北京大学出版社,1997.

[9]南开大学哲学系逻辑学教研室.逻辑学基础教程(第二版)[M].天津:南开大学出版社,2008.

[10]严乐儿,黄戈生,徐长斌.逻辑学导论[M].上海:上海交通大学出版社,2007.

[11]张义生.逻辑学新论[M].南京:海河大学出版社,1998.

[12]Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar Vol I. Theoretical Prerequisites[M].北京:北京大学出版,2004/1987.

[13]冯春灿.试论英语IF条件句的类型及其使用[J].外国语,1999(4):12-18.

[14]徐盛恒,李淑静.英语原因句的嬗变[J].外语学刊,2005(1):56-62.

[15]Austin J. L. How to Do Things with Words[M].北京:外语教学与研究出版社/牛津大学出版社,2002/1962.

[16]Searle J. R. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts[M].北京:外语教学与研究出版社/剑桥大学出版社,2001/1979.

[17]Goldberg A. E. Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].USA:University of Chicago Press,1995.

[18]徐李洁.英语if条件句主观化模式的建构[J].外国语,2008(1):62-67.

ClassNo.:H0-05DocumentMark:A

(责任编辑:郑英玲)

ConsiderationofPragmaticTransmutationofSufficientConditioninif-conditionalsbyMr.XuShenghuan

Zeng Yuedu

(School of Foreign Language, Zhongshan College of University of Electronic Science and technology, Zhongshan, Guangdong, 528402,China)

Formal logic operates on its minimal units of propositions, which are characterized by assertiveness and truth-value regardless of possible degrees of truth or falsity embodied in natural-language utterances. It aims, as its primary disciplinary mission, at verifying or attesting the validation or invalidation of inference. Formal logic entirely precludes from it the linguistic contexts, which serve as the very basis linguistics proceeds from. Consequently, the conclusions drawn from the researches on such natural-language phenomenon as if-conditionals based on concepts of formal logic would seem implausible in their directive essence.

formal logic; truth-value; propositions; subjectivity

曾跃都,讲师,电子科技大学中山学院外国语学院。研究方向:认知语言学。

1672-6758(2013)05-0116-4

H0-05

A