FDI技术溢出空间性与地区生产率增长

2013-11-27林广志孙辉煌

林广志 孙辉煌

(1.天津大学 管理与经济学部,天津300072;2.深圳市宝安区发展研究中心,广东 深圳518101)

一、引言

FDI作为一种集资本、技术、管理于一体的复合性资源,不仅能够给东道国带来资本积累的直接效应,而且还能够带来技术外溢的间接效应。为此,在过去的几十年里,世界各国特别是发展中国家都致力于通过豁免税赋、降低关税以及承诺一定的配套设施建设等优惠政策,吸引FDI的流入。自改革开放以来,中国政府也出台了一系列的外商投资优惠政策,流入中国的FDI也随之迅速增加,目前已成为全球FDI流入量最多的国家。在中国技术水平尚比较落后、缺乏关键技术的情况下,获取外商直接投资先进的技术和管理经验、促进外商直接投资对本土企业的正向技术溢出效应,是我国多年来所遵循的引资思路。那么,大量的外资流入是否对国内本土企业产生了显著的正向技术溢出效应呢?外商投资发生技术溢出又具备什么特点?回答这些问题,对于提出对策以充分发挥外商直接投资对我国内资企业的技术溢出效应,提升内资企业的技术水平具有重要的意义。

从理论上讲,本地企业通过学习模仿以及跨国公司通过与当地企业或客户所发生的前向和后向联系,都将有利于FDI对国内企业产生正向的技术溢出效应,但是外资企业的进入同时也会因为抢占国内市场份额、挖走内资企业的优秀人才、占用国内稀缺资源等而对国内企业产生负向的市场竞争效应。所以,外商直接投资对本土企业的溢出效应可正可负。从已有的利用中国数据所进行的实证研究来看,并没有形成一致的研究结论。潘文卿采用面板数据模型方法,对1995~2000年外商投资对中国工业部门的外溢效应进行了实证检验,发现外商投资对内资部门存在正向的技术溢出效应[1]。此外,何洁、陈涛涛和陈娇、谢建国等在利用不同的模型和数据进行分析时,也均证实FDI存在正向的技术溢出效应[2][3][4];但姚洋、王志鹏等分别利用分省数据和微观企业数据进行实证检验,却没有发现FDI存在明显的技术溢出效应[5][6];而张海洋和刘海云则发现,至少在短期之内,外资企业凭借其规模经济和先进技术等优势对内资企业构成了一定的冲击[7]。

Blomstrom和Kokko通过对已有文献进行梳理后认为,FDI之所以没有自动形成技术溢出效应,是因为受到东道国当地条件的限制[8],主要包括:政策环境[9]、人力资本[10]、金融发展程度[11][12]、行业特征以及市场结构等[13]。

虽然有大量的文献研究了FDI的技术溢出效应对我国企业生产率的影响,但是已有的文献主要是考虑FDI对本地区内资企业的技术溢出效应,而考虑FDI技术溢出效应可能存在空间性的文献并不多,即FDI不仅对本地区的内资企业形成技术溢出效应,还有可能跨地区对其他地区内资企业形成技术溢出效应,但其技术溢出强度取决于外资企业和内资企业之间的互动强度或者说空间距离,而不应该受到地区之间是否存在界限的影响。Arrow与Findlay的研究认为,外商直接投资的外溢发生机理与疾病传染原理相似,距离外商直接投资越近的企业,与之接触越频繁,外溢的速度也就越快,吸收的外溢效应也就越高[14](P37—42)[15]。考虑到技术溢出的这种空间特性,本地区的内资企业也可能由于与其他地区的外资企业之间的联系而形成技术溢出,只不过这种技术溢出强度会随着地理距离的增加而逐步下降。国内有少量的文献实证检验了FDI技术溢出效应的空间性,罗雨泽等和钟昌标分别利用微观企业数据和分省数据进行了实证检验,均证实了FDI的技术溢出效应存在空间性[16][17]。与国内已有的文献类似,本文将同样利用中国分省工业的面板数据,在通过使用地区间双边距离作为权重构造技术溢出的空间性指标以反映技术溢出空间性特征的基础上,实证检验FDI对我国技术溢出效应的空间性。所不同的是,在考察技术溢出的空间性时,本文认为内资企业之间也会因为各种前向与后向联系、企业员工交流等形成技术溢出,通过构建反映地区间内资企业技术溢出的空间性指标,引入实证模型中进行分析,以比较FDI与内资企业所产生的技术溢出是否存在差异性。此外,本文将样本按经济发展水平不同分为东部、中部和西部三个子样本,进一步检验技术溢出效应在不同经济发展水平地区的差异性。

二、实证模型

我们假设每个地区的工业由代表性的企业i表示,假设各地区企业生产具有柯布—道格拉斯生产函数的特性,即生产函数形式为:

式(1)中Y表示产出,K和L分别表示资本投入与劳动投入,A为全要素生产率。对式(1)两边同时除以劳动投入并进行简单的整理得到:

从式(2)中我们可以发现,地区i在t期的人均产出或者劳动生产率取决于全要素生产率(TFP)和人均资本投入。FDI将通过要素投入与技术溢出效应对劳动生产率产生影响。从要素投入角度来看,FDI的流入提高了国内可供投资的资本,利于固定资本的形成;其次,通过产业连锁效应和示范与牵动效应还能够带动国内企业的投资,即对国内投资产生“挤入效应”。但是,如果FDI是采取从东道国国内资本市场上筹资的形式进入东道国,则加剧了国内企业投资的资金约束,那么对国内投资也可能会产生“挤出效应”。另一方面,跨国公司不仅将新设备、新产品或者新的加工方法引入国内市场,还带来了包括销售策略、管理方法、产品设计等非物化技术,本地企业通过学习模仿以及跨国公司通过与当地企业或客户所发生的前向和后向联系,都有利于这些技术知识对本土企业形成溢出,从而提高本土企业的生产率。我们假设技术溢出具有空间性,那么地区i在t期的全要素生产率将既要受到本地FDI技术溢出的影响,也会受到其他地区FDI技术溢出的影响,但影响程度随着地区之间距离的增加而下降。同时,我们假设内资企业之间也会由于各种前向与后向联系、企业员工相互交流等形成技术溢出,并且也具有空间特性。基于技术溢出的空间特性,我们假设地区i在t期的全要素生产率水平Ait存在以下决定等式:

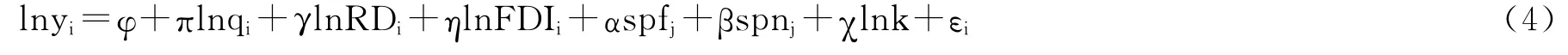

式(3)中RDi表示地区i的R&D投入;FDIi表示地区i的外商直接投资,衡量外商直接投资的技术溢出对本地全要素生产率的影响;γ和η分别表示R&D投入和外商直接投资对全要素生产率的影响系数;SPFj和SPNj分别表示地区j的外商直接投资与内资,分别衡量地区j的外商直接投资与内资的技术溢出效应对地区i的全要素生产率的影响;α和β分别表示SPFj和SPNj对全要素生产率的影响系数;ωij表示j地区对i地区所产生的技术溢出效应的双边加权权重,决定j地区外商直接投资或内资企业对i地区技术溢出效应的强度,它取决于地区i与地区j的空间距离;N表示总共存在N个地区;Qi表示其他的影响因素,参考已有的文献,本文选择通货膨胀率(cpi)与政府支出(gov)两个影响因素。将式(3)代入式(2),两边取自然对数,并添加误差项,我们得到以下计量模型:

三、变量与数据说明

鉴于数据的可获取性,本文的研究样本选取2000~2010年中国各省工业数据进行实证检验。西藏由于数据的严重缺失予以剔除,最终我们的样本包含中国大陆地区30个行政省市。

由于生产函数中没有包含中间品投入,我们使用地区的工业增加值表示产出Y,利用各地区的工业品出厂价格指数进行平减。对于R&D投入我们使用R&D经费密度表示,即每个地区工业的R&D经费支出与地区工业增加值的比例。本文参照姜瑾和朱桂龙的做法[18],在使用行业数据进行分析时,选用外资工业企业从业人员数与外资工业企业的工业总产值作为衡量FDI技术溢出效应的指标。由于中国的统计数据提供了外资企业的从业人员数与所有企业的从业人员数,对于内资企业的从业人员通过用所有企业的从业人员减去外资企业的从业人员获得,同样的,对于内资企业的工业总产值使用类似的方法,即用所有企业的工业总产值减去外资企业的工业总产值获得。资本投入使用工业的固定资产净值余额指标衡量,并用地区的固定资产价格指数折算成基期为2000年的价格。本文使用的数据来源于各年的《中国工业经济统计年鉴》。

衡量FDI和内资空间技术溢出的变量是本文考察的重点,其指标的构建关键在于地区间技术溢出权重ωij的设计。由于地区间空间距离越远,地区间的企业要形成相互的技术溢出就越困难或成本越高,因此,类似于“冰川”式的运输成本,空间权重ωij应当随着地区间距离的增加而逐步下降直至等于零。与此对应,我们假设权重ωij关于地区间距离具有以下函数关系:ωij=e-τdij。其中dij表示地区i与地区j之间的距离,τ是一个不变的距离衰减参数,该参数决定了技术知识在空间多传播一千米而衰减的程度,指数形式的衰减参数,表明技术溢出多传播一千米的衰减程度随着距离的增加是递增的。要估计我们的回归模型,τ必须是一个已知参数,参照Bode等的做法[19],先武断地选择参数值为0.02,然后再检验回归结果对参数变动的敏感性。对地区间距离的测量,常用做法是选择地区经济中心或地理中心之间的距离,我们选择省会城市之间的距离作为衡量地区间距离的指标。

四、实证分析

(一)FDI技术溢出效应的实证分析

表1给出了利用样本数据基于回归式(4)进行计量回归的结果,由于面板数据的特性,在选择适合的模型前,先进行了Hausman检验,根据检验的结果,所有模型都应采取固定效应模型进行估计。在第(1)和第(2)栏中,我们只考虑外资企业活动对本地工业生产率的影响,而没有考虑外资企业活动在地区间所形成的技术溢出。由(1)、(2)两栏可知,无论是用外资从业人员(FDI_L)还是外资工业总产值(FDI_Q)反映的FDI变量的系数都显著为正,表明外资企业活动对用人均产出衡量的生产率具有显著的促进作用。从总体上看,两种方法衡量的FDI每提高1%,都将促使劳动生产率提高接近0.3%,这说明外资工业企业的活动对本地工业企业具有显著的正向技术溢出效应。

为了分析技术溢出效应是否具有空间性,在表1中的第(3)~(6)栏中,我们逐步添加了在上文中所构造的反映外资工业企业活动和内资工业企业活动在地区间技术溢出效应的空间性变量,其中在第(3)和第(4)栏中只添加了反映外资企业活动技术溢出的空间性变量,在第(5)和第(6)栏又添加了反映内资企业活动技术溢出的空间性变量。从第(3)和第(4)栏中,可以发现,无论是空间变量spf_L还是变量spf_Q的回归系数皆为正,且都通过了1%的显著性水平检验,表明经过地理衰减的其他地区的外资企业活动对本地工业同样具有显著的技术溢出效应。从系数的大小来看,经过地理衰减的其他地区的外资活动所形成的技术溢出效应并没有明显地逊于本地的外资活动,但是,这并不表示空间距离没有影响外资活动对本土工业的技术溢出效应。事实上,我们在构造spf_L变量时,给予距离较远地区的外资活动较小的权重,而给予距离较近地区的外资活动较大的权重,这已经假设距离外商直接投资越近的企业,与之接触越频繁,外溢的速度也就越快,吸收的外溢效应也就越高。因此,本文的结论可以解释为:异地外资企业活动对本地内资企业存在显著的正向技术溢出效应,但溢出效应仍然受到空间距离的影响,溢出效应随着距离的增加而衰减,即FDI的技术溢出效应存在空间差异。

为了比较外资和内资技术溢出的差异,从表1中的第(5)和第(6)栏中,我们可以发现,在添加了反映内资企业活动技术溢出的空间性变量之后,上文关于FDI对本地以及在地区间所产生的技术溢出效应的基本结论没有受到明显的影响。同时,我们还可以发现,反映内资活动在地区间技术溢出效应的空间变量spn_L的系数虽然也为正,但没有通过显著性水平检验,而spn_Q的系数虽然也为正,但也只通过了10%的显著性水平检验,且系数值也比较微小,这表明其他地区的内资企业活动对本地企业所形成的技术溢出效应非常有限。

表1 FDI技术溢出效应的回归结果

上述结论表明,外资活动与内资活动所形成的技术溢出效应具有明显的差异,对此,本文作出的解释为:无论是外资企业的活动还是内资企业的活动,都会存在正的技术外溢效应,同时还存在负的竞争外溢效应,而这两种相反的效应具有相似的空间变化特征。相对于内资企业而言,外资企业具有更高的技术水平、更先进的管理方法等,可供内资企业吸收模仿的技术也就相对更多,从而更容易对内资企业形成正向的技术溢出效应,外资企业活动虽然还存在负的竞争外溢效应,但不足以抵消正的技术溢出效应,因此,总体而言,外资企业活动对内资企业会产生显著的正向技术外溢效应。而在内资企业之间,由于没有明显的技术优势,相互可供吸收的技术知识也较少,所产生的正向技术外溢效应大多被负的竞争外溢效应所抵消。

从模型中其他变量的系数来看,R&D投入对我国地区工业行业的生产率并没有产生显著的正向影响,这可能是因为我国工业行业R&D投资的体制存在问题,R&D投资强度太大导致投资效率低下[20]。资本投入的增加提高了人均资本量,因此对劳动生产率具有显著的正向影响。通货膨胀率(cpi)和政府支出(gov)的回归系数都为负值,表明通货膨胀率的提高以及政府支出的增长都不利于劳动生产率的提高。

为了检验本文的结论是否受到距离衰减参数选择的影响,本文还将距离衰减参数设定为0.015和0.025,并分别进行了回归,结果显示,除了系数的大小出现微小的变化之外,系数的符号和显著性水平都没有受到明显的影响,表明本文结论的稳健性没有受到参数选择的影响。

(二)分地区的FDI技术溢出效应的实证分析

由于FDI的技术溢出效应受到本地企业吸收能力的影响,而各地区影响吸收能力的因素(包括金融发展、人力资本以及政策环境等)都存在明显的差异,因此外资活动在各地区形成的技术溢出效应也可能存在差异。对此,我们将整个样本按照中国区域的划分,分为东部、中部和西部三个子样本分别进行回归,表2给出了相应的回归结果,由于回归模型较多,表2只报告了用从业人员衡量外资企业活动以及内资企业活动变量的回归结果。从回归结果来看,无论是本地外资企业活动还是异地外资企业活动的技术溢出效应在区域间均具有明显的差异。具体来看,无论是本地还是异地的外资企业活动对东部地区和中部地区的内资企业的生产率均具有显著的正向影响,而对西部地区内资企业的生产率没有产生显著的影响,表明外资企业活动对东部与中部地区的内资企业具有显著的正向技术溢出效应,但对西部地区内资企业的技术溢出效应不显著。对于上述结论,我们认为这在一定程度上证实了技术溢出的“门槛效应”,即东道国的吸收能力水平只有跨越了某个“门槛”后,FDI对东道国的技术进步才有显著的促进作用。外资活动能否产生技术溢出效应,取决于本地企业的吸收能力,东部地区由于经济发展水平较高,影响吸收能力的因素如金融发展、人力资本以及企业自身的技术等都达到了一定的水平,具备了吸收外资溢出知识的能力,因此,外资企业活动对东部地区的内资企业能产生显著的技术溢出效应。中部地区虽然在金融发展、人力资本等方面相对于东部地区有所落后,但在中国现阶段的FDI仍然是以加工贸易为主,技术水平本身不是很高,对人力资本、金融深度等影响吸收能力的因素的“门槛”也不高。基于此,我们认为本文的结论表明,中部地区的金融发展、人力资本等已越过了吸收FDI技术外溢的“门槛”,使FDI对中部地区的企业也能产生显著的技术溢出效应。而西部地区在金融发展、人力资本等方面都比较落后,因而FDI对这些地区的企业很难形成技术溢出效应。

观察反映内资企业活动的空间变量spn_L的系数可以发现,地区间内资企业活动对东部地区的内资企业的生产率具有显著的负向影响,对中部地区的企业生产率也具有负向影响,但不显著,而对西部地区的企业生产率却产生了显著的正向影响。这表明地区间的内资企业活动对东部地区的内资企业产生的主要是负向的竞争外溢效应,而对西部地区的内资企业产生的主要是正向的技术溢出效应。对此,本文认为可能存在以下几方面的原因:首先,整体上内资企业的技术水平不高,因此内资企业之间形成技术溢出对于吸收能力的要求也不高,这使得只要存在可供吸收的有用的技术知识便很容易在内资企业之间形成技术溢出;其次,东部地区的内资企业的技术水平整体而言要高于其他地区,因此,相比而言,其他地区的内资企业可供东部地区企业吸收的有用的技术知识非常有限,相反,市场窃取、资源竞争等负向外溢效应起着主导作用,致使地区间的内资企业活动对东部地区的内资企业具有明显的负向竞争外溢效应。而西部地区的内资企业的技术水平比较低,吸收模仿周边地区企业溢出的技术知识是西部地区内资企业实现后发优势、提升自身技术水平的有效途径,从而地区间的内资企业活动对西部地区的内资企业能产生显著的正向技术外溢效应[21]。

表2 分地区FDI技术溢出效应的回归结果

五、结论

本文利用我国2000~2010年各省工业的面板数据,在考虑了技术溢出具有空间性的基础上,实证研究了FDI对我国地区生产率的影响,实证结论表明:整体而言,FDI对本地区的企业具有显著的正向技术溢出效应,通过构造技术溢出的空间性指标,可以发现经过地理距离衰减的其他地区的外资企业活动对本地区工业企业同样具有显著的技术溢出效应,但溢出效应会随着空间距离的增加而衰减;而经过地理距离衰减的其他地区的内资企业活动对本地区企业并没有形成显著的正向技术溢出效应。对此,本文认为,相对于内资企业而言,外资企业具有更高的技术水平、管理水平等,可供内资企业吸收模仿的技术也就相对更多,从而更容易对内资企业形成正向的技术溢出效应,而在内资企业之间,由于没有明显的技术优势,相互可供吸收的技术知识也较少,所产生的正向技术外溢效应大多被负的竞争外溢效应所抵消。进一步研究表明,无论是本地的FDI还是异地的FDI对东部地区和中部地区的内资企业的生产率均具有显著的正向影响,而对西部地区内资企业生产率的影响不显著,这可能与技术溢出的“门槛效应”有关。与FDI所产生的技术溢出效应不同,异地的内资企业活动对东部地区的内资企业具有显著的负向竞争外溢效应,而对西部地区的内资企业具有显著的正向技术溢出效应。

在当前中国与世界领先国家尚存在较大技术差距的情况下,引进和吸收外资企业先进的技术知识仍然是我国发挥后发优势、提升内资企业技术水平的重要途径。在技术溢出具有“空间性”和“门槛性”的双重特征下,我国内资企业一方面应当通过缩短与外资企业的空间距离与经济距离,加强与外资企业的人员交流及生产的前、后向联系,为实现外资企业的技术溢出创造有利外部条件;同时,另一方面,我国内资企业特别是西部地区的内资企业在自身技术水平不高的情况下,还应当通过加强人力资本培训以及R&D投入等手段,提升自身吸收外部技术知识的能力,为吸收外资企业溢出的技术知识创造有利的内部条件。

[1]潘文卿.外商投资对中国工业部门的外溢效应:基于面板数据的分析[J].世界经济,2003,(6):3—7.

[2]何洁.外国直接投资对中国工业部门外溢效应的进一步精确量化[J].世界经济,2000,(12):29—36.

[3]陈涛涛,陈娇.行业增长因素与我国FDI行业内溢出效应[J].经济研究,2006,(6):39—47.

[4]谢建国.外商直接投资对中国的技术溢出:一个基于中国省区面板数据的研究[J].经济学(季刊),2006,(4):1109—1128.

[5]姚洋,章奇.中国工业企业技术效率分析[J].经济研究,2001,(1):35—46.

[6]王志鹏,李子奈.外资对中国工业企业生产效率的影响研究[J].管理世界,2003,(4):17—25.

[7]张海洋,刘海云.外资溢出效应与竞争效应对中国工业部门的影响[J].国际贸易问题,2004,(3):76—78.

[8]Blomstrom,M.,A.Kokko.The Economics of Foreign Investment Incentives[Z].NBER Working Paper,No.9489,2003.

[9]Balasubramanayam,V.N.,M.Salisu,D.Sapsford.Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries[J].Economic Journal,1996,106(2):92—105.

[10]Borenstin,E.,J.De Gregorio,J.W.Lee.How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?[J].Journal of International Economics,1998,45(9):115—135.

[11]Alfaro,L.,A.Chanda,S.Kalemli-Ozcan,S.Sayek.FDI and Economic Growth:The Role of Local Financial Markets[J].Journal of International Economics,2004,64(7):113—134.

[12]Alfaro,L.,A.Chanda,S.Kalemli-Ozcan,S.Sayek.How Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth?Exploring the Effects of Financial Markets on Linkages[Z].NBER Working Paper,No.12522,2006.

[13]Alfaro,L.,A.Charlton.Growth and the Quality of Foreign Direct Investment:Is All FDI Equal?[Z].Harvard Business School Working Paper,No.07-072,2007.

[14]Arrow,K.Essays in the Theory of Risk-Bearing[M].The Amsterdam:North-Holland,1971.

[15]Findlay,R.Some Aspects of Technology Transfer and Direct Foreign Investment[J].The American Economic Review,1978,(2):275—279.

[16]罗雨泽,朱善利,陈玉宇,罗来军.外商直接投资的空间外溢效应:对中国区域企业生产率影响的经验检验[J].经济学(季刊),2008,(2):588—620.

[17]钟昌标.外商直接投资地区间溢出效应研究[J].经济研究,2010,(1):80—89.

[18]姜瑾,朱桂龙.外商直接投资,垂直联系与技术溢出效应——来自中国工业部门的经验证据[J].南方经济,2007,(2):46—55.

[19]Eckhardt Bode,Peter Nunnenkamp,Andreas Waldkirch.Spatial Effects of Foreign Direct Investment in US States[Z].Kiel Working Paper,No.1535,2009.

[20]李小平,卢现祥,朱钟棣.国际贸易、技术进步和中国工业行业的生产率增长[J].经济学(季刊),2008,(1):549—56.

[21]符安平.集聚经济、制度改进和日本对华直接投资的区位选择[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2011,(4):76—80.