财政分权、地方政府支出偏好与居民幸福感:基于分税制后的中国经验证据

2013-11-27鲁元平杨灿明

鲁元平 杨灿明

(中南财经政法大学 财政税务学院/中国收入分配研究中心,湖北 武汉430073)

一、引言

如何提高居民幸福感,是政策制定者需要考虑的重要问题,也是学界广泛关注的问题。除了收入和消费等经济因素,研究者逐渐将视角转向制度对人们幸福感的影响上来①。显然,政府及其相关制度安排在决定人们福祉方面扮演着关键角色。不同层级政府间的财政关系即财政分权程度,对政府支出偏好有着重要影响,而后者又与居民幸福感直接相关[1]。因此,考察财政分权、政府支出结构与居民幸福感的关系,对厘清中国近二十年来的财政分权得失,提升国民幸福水平,有着重要的理论和现实意义。

现有的研究分权文献通常专注于其经济后果,主要包括但不限于:分权是否提高了经济效率[2],是否扩大了地区经济不平衡[3],如何影响贫困和收入分配[4]等。这些文献多维度考察了财政分权的直接经济后果,却在某种程度上偏离了分权的初衷。分权最初是为了响应居民对公共物品的异质性需求,将部分权利下放到地方政府以利用其信息优势,其根本目的是为了提升居民的整体福利和幸福水平。检验分权是否提升了居民幸福感,理应成为判定分权成败的一个维度。

Frey和Sutzer最早运用瑞士数据检验了该假定,发现地方政府的自治对个体主观幸福感有显著的正向影响,他们据此认为:分权使得政治结果和选民的偏好更加紧密地匹配起来,所以能够促进居民幸福感的提升[5](P68—87)。Bj∅rnskov等发现,财政分权越充分越能促进居民幸福感的提升,两者之间显著正相关;而政治分权对居民幸福感没有显著的影响,地方政府自治对幸福感的积极影响也仅仅是通过与政府消费支出的交互作用显现出来[6]。Voigt和Blume对跨国数据进行分析发现,联邦主义和幸福感之间有正向关系,当然这个结论可能是来自于高预算赤字和低联邦政府支出的补偿[7]。Bj∅rnskov等发现正式制度的质量确实与居民的幸福感正相关,并指出对于发展中国家而言,经济制度(财政分权)对居民幸福感的作用要大于政治制度(政治分权),只有在中高等收入国家,政治分权对居民幸福感才起作用[8]。Luis Diaz-Serrano和Andrés Rodríguez-Pose用欧洲社会调查数据考察了社会制度对29个国家居民幸福感的影响,他们发现,政治分权和财政分权对个体的总体幸福感有显著的正向影响,但在考察居民对经济制度以及对教育和健康服务的满意度时,财政分权的作用比政治分权要大得多。这个结论意味着,地方政府提供公共产品和服务的实际能力将会直接影响居民幸福感,而政治分权,即日常的政治和政策方面的表达权对居民的幸福感并不是那么重要[9]。

相反地,分权在促进居民幸福感的同时,也有可能引发居民对公共政策的不满。如Prud'homme强调,地方政府会更有能力制定符合居民偏好的公共产品或服务政策的假定,可能仅仅只是一个梦想而已。因为,一方面,居民的公共需求在地区间的差异可能并不显著。多数居民对安全的食物、体面的教育、适当的健康照顾、基本的公共设施和服务方面,各个地区之间基本上并无二致。在满足这些方面的需求时,地方政府相对中央政府而言,由于缺乏规模经济而导致成本高昂,从而使得居民对分权的政府不满意。另一方面,地方政府官员的能力约束也是存在的,较差能力的政策制定者可能很难满足地方居民的需求[10]。此外,地方政府还很有可能被地方精英或利益集团所制约,为特定的群体服务。在地方政府权力与他们有支配权的资源之间经常匹配不当,尤其在那些“自上而下”的分权体制下更是如此,这会导致地方政府不适当地提供公共产品和服务[11],从而对居民的幸福感产生负面影响。总而言之,在分权的制度下,至于是正向还是负向的作用机制对居民幸福感产生影响,这将取决于地方政府的公共支出与居民的需求是否匹配。

中国作为“政治集权、财政分权”特征十分明显的发展中国家,重基础设施建设,轻公共服务和人力资本投入的财政支出偏向,已经成为伴随“中国式分权”而出现的重要现象[12]。中国式分权模式导致地方政府公共支出结构的偏向和扭曲已成为学界共识,但是迄今为止,国内还未有文献探讨它对社会心态或居民幸福感的影响,本文试图在这一领域进行研究。本文无意分析分税制改革的得失,而是致力于考察中国式财政分权导致的政府支出偏好对居民幸福感产生的影响,并对其传导机制做进一步分析。

二、理论模型和研究假说

本文在借鉴Besley和Coate分析框架的基础上[13],对理论模型做出如下假定:在一个由T个省份组成的国家中,省份j拥有nj的人口。而且,在该经济中存在两种商品,即公共物品g和私人商品x。gj表示j省地方政府提供公共物品的水平或数量,xij表示j省居民i所消费的私人商品数量。居民i的效用(幸福感)来自于其在公共物品和私人商品上的消费②。假定居民的效用函数线性可分,则j省居民i的效用函数可以写成uij=xij+θi*p(gj),其中,θi表示居民i对公共物品的偏好(θi>0),θi*p(gj)为公共物品给居民i带来的效用水平。为了便于分析,我们认为每个居民对公共物品的偏好是相同的,即θi=θ;p(gj)连续可微,并且p′(gj)>0,p″(gj)<0。由居民i的效用函数uij可知,在保持其私人消费水平不变的情况下,政府可以通过增加公共物品的供给数量来提高每个居民的效用水平。

为了考察财政分权程度对幸福感的影响,本文构造幸福感的最低阈值,并用其测度最低幸福感的程度。由居民i的效用函数uij=xij+θ*p(gj),容易找到一个效用水平u0,其对应着给定公共物品水平gj=0,而自身的收入假定为当前的平均收入y0。因此,可以将u0视为幸福感的最低阈值,当个人的效用水平低于u0时,视其为不幸福者。定义如下指示函数I(y):

其中:αij表示在社会总体效用中居民i所占的权重,反映政府对居民i的偏好程度,E(uij)为政府对居民i效用的期望值;pg为公共物品的价格,假定pg=1。

在该经济体中,财政制度由中央政府制定,确定j省的财政分权水平。因而,在考察财政分权和居民幸福感的关系时,j省的地方政府公共物品供给决策行为是在财政分权水平外生给定下做出的。本文主要从财政分权影响地方政府对居民偏好的了解程度和居民效用的重视程度两个方面来研究财政分权和幸福感的关系。

一方面,传统财政分权理论认为,在居民偏好上具有信息优势的地方政府能够提供与当地居民偏好相匹配的公共物品,而提高亲贫式支出的配置效率,有利于居民福利和幸福感的提升,即配置效应③。因而,更高的财政分权程度意味着地方政府更了解当地居民偏好信息,则E(uij)可以表示为:

其中:Dj为地方政府j的初始财政分权水平,Dj∈[0,1],Dj=0时表示最小的分权程度,即完全集权;Dj=1时表示最大的分权程度,即完全分权。(Dj)为地方政府j对居民i偏好θi的期望值,(Dj)=θ-f(Dj)(Dj)>0,f(Dj)>0,f′(Dj)<0,f″(Dj)<0,f(1)=0。

另一方面,财政分权会降低地方政府对居民幸福感的重视程度,导致地方政府公共物品供给,尤其是民生性支出不足,从而不利于居民幸福感的增强。鲁元平和张克中指出,教育、医疗、社会保障等民生性支出有利于居民幸福感的提升[14],而对于投资性支出,居民的幸福感对此并不敏感,即扭曲效应。财政分权的扭曲效应主要体现在两个方面:首先,依据公共经济学中的“归属原则”(subsidiary principle),某项公共物品应该由能够有效提供该物品的最低层次政府来提供。实际上,对居民提供公共物品的举措是一种再分配政策,地方政府为提高公共物品供给水平而额外征收的税收会导致富人迁移到其他不征收此种税收的地区,因此,这种公共物品供给应该由中央政府来提供。而在现实的经济中,建设幸福社会的计划通常是由地方政府来实施,这会导致地方政府在响应工作上缺乏足够的激励。其次,在我国由于缺乏有效地“自下而上”的信息传导机制,地方政府在制定政策,尤其是在涉及民生问题时,缺少有力的民意约束,最终可能导致与民生问题相关的亲贫式支出严重不足。相比诸如经济增长、招商引资、官职晋升等目标,地方政府制定政策时,较少关注居民的福利问题[15]。因而,假定财政分权程度越高,地方政府的效用函数中居民i的权重越低,即:

其中:α′ij为完全集权时,地方政府效用函数中居民i的权重,α′ij>0。为了简化分析,假定Fi(Dj)=F(Dj),即财政分权对同一地区不同居民权重的影响相同,F(Dj)>0,F′(Dj)>0,F″(Dj)>0,F(0)=0。此时,地方政府的福利最大化问题可以描述为:

假设1:给定初始财政分权水平时,增加公共物品供给水平会增强居民的主观幸福感。

在给定初始财政分权水平时,地方政府的福利最大化问题(式(2))所对应的最优公共物品供给水平,对提高居民幸福感而言是一个次优的选择。财政分权所带来的财政激励不足,诱使地方政府增加有利于经济增长的公共物品供给(如基础设施等),减小亲贫式支出。虽然,有些公共物品的提供间接地有利于居民幸福感的增强,但是,这些公共物品的提供并不是以增加居民幸福感为主要目标的。因此,在地方政府提高亲贫式支出配置效率,并保持居民偏好权重不变的情况下,公共物品的最优供给水平才能产生。由于地方政府的福利最大化问题(式(2))所对应的最优公共物品供给水平小于最优的供给水平,因此,地方政府提高公共物品的供给水平会有利于居民幸福感的提升。

假设2:财政分权影响公共物品供给水平,进而对居民幸福感产生影响,主要取决于财政分权的配置效应与扭曲效应孰大孰小。

财政分权对公共物品的供给有两个方面的影响:一是财政分权的配置效应ηdθ,即二是财政分权的扭曲效应ηdα,即假设-=0时,其对应的财政分权水ηdθηdα平为D*。由ηdα>0,ηdθ>0,以及可知,当Dj<D*时,ηdθ-ηdα>0,财政分权的配置效应处于主导地位,财政分权程度的增加将会提高公共物品的供给水平。当Dj>D*时,ηdθ-ηdα<0,财政分权的扭曲效应处于主导地位,财政分权程度的增加将会降低公共物品的供给水平。更严格地讲,财政分权对公共物品供给水平的影响取决于初始的财政分权水平Dj与D*的大小。

假设3:当Dj<D*时,财政分权程度的增加有利于增强幸福感;Dj>D*时,财政分权程度的增加不利于增强幸福感。

结合假设1和假设2易知,当财政分权程度Dj<D*时,财政分权程度的增加将会提高公共物品的供给水平,而公共物品供给水平的提高将会增强幸福感;当财政分权程度Dj>D*时,财政分权程度的增加将会降低公共物品的供给水平,而公共物品供给水平的下降会降低幸福感。

三、实证模型与数据来源

(一)计量模型

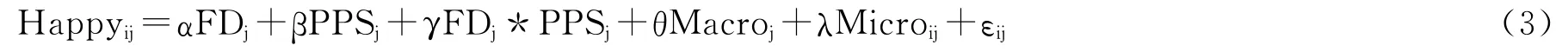

参考Knight等有关幸福经济学文献[16],本文采用Ordered Probit模型和OLS来分析财政分权、政府支出结构对居民主观幸福感的影响,实证模型设定如下:

在模型(3)中,被解释变量Happyij表示j省第i个被调查者的主观幸福感,调查时的问题为“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?”取值为1(最不幸福)和5(最幸福)之间的整数。FDj表示j省的财政分权,使用人均地方预算内外支出/人均全国预算内外支出衡量。PPSj表示j省的亲贫式支出比率状况,它用该省科学教育支出、医疗卫生支出、抚恤救济以及社会保障支出占财政总支出的比重表示。FDj*PPSj表示财政分权与亲贫式支出比率的交互项。向量Macroj和Microij分别表示那些被已有研究发现的能够影响个体主观幸福感的宏观经济变量和微观层面的个体特征变量。εij表示该模型的误差项。

在模型(3)的设定中,若随机误差项与解释变量之间是相互独立的,用最大似然法估计出来的参数将是一致估计量。值得注意的是,Ferrer-i-Carbonell和Frijters等研究指出,只要回归方程设定正确的话,那么无论是将主观幸福感视为连续变量(基数)用OLS方法回归,或者是将其视为有序变量(序数)用Ordered Probit或Ordered Logit模型回归,其参数估计的方向和显著性都是一致性。鉴于此,一方面为了便于与OLS回归进行比较,另一方面由于存在交互项,使得边际效应的求法及解释都较为复杂[17],而且我们更加关注的是系数的符号方向以及显著性而并非具体的系数,因此本文将直接报告Ordered Probit模型与OLS的回归系数。

(二)数据来源

本文使用的数据来自中国人民大学社会学系和香港科技大学社会调查中心合作的中国综合社会调查项目(China General Social Survey,CGSS)。该调查始于2003年,已经进行了4次,本文使用的是目前能够获得的最近的2006年数据。调查的抽样涉及利用的总体信息主要来源于第五次人口普查数据,该抽样方案采用分层的四季度按不等概率抽样:区(县)、街道(镇)、居委会(村)、住户和居民。该部分包含除西藏、青海、宁夏及港澳台等省份或地区之外的28个省(区、市)中10 151个样本。剔除对“2005年您的家庭全年总收入”状况回答为“不适用”(8个)、“不回答/不清楚”(587个)、“拒绝回答”(322个),最终得到9 234个有效观察值,其中城镇居民5 272人,占57.09%;男性4 297人,占46.53%。

由于财政分权对居民主观幸福感的影响存在滞后效应,当年的财政分权并非立刻对幸福感产生影响,而且每年的公共支出数据都是在年末统计,本文的调查都是在当年9月份进行的。所以,关于宏观变量的数据都是来自于上一年的数据,这些变量包括亲贫式支出总量和比重、人均GDP、收入不平等、农村人口比重等,它们来自于2006年《中国统计年鉴》或《中国财政年鉴》④。

四、实证结果与分析

(一)财政分权、政府支出偏好对我国居民幸福感影响的全样本回归结果与分析

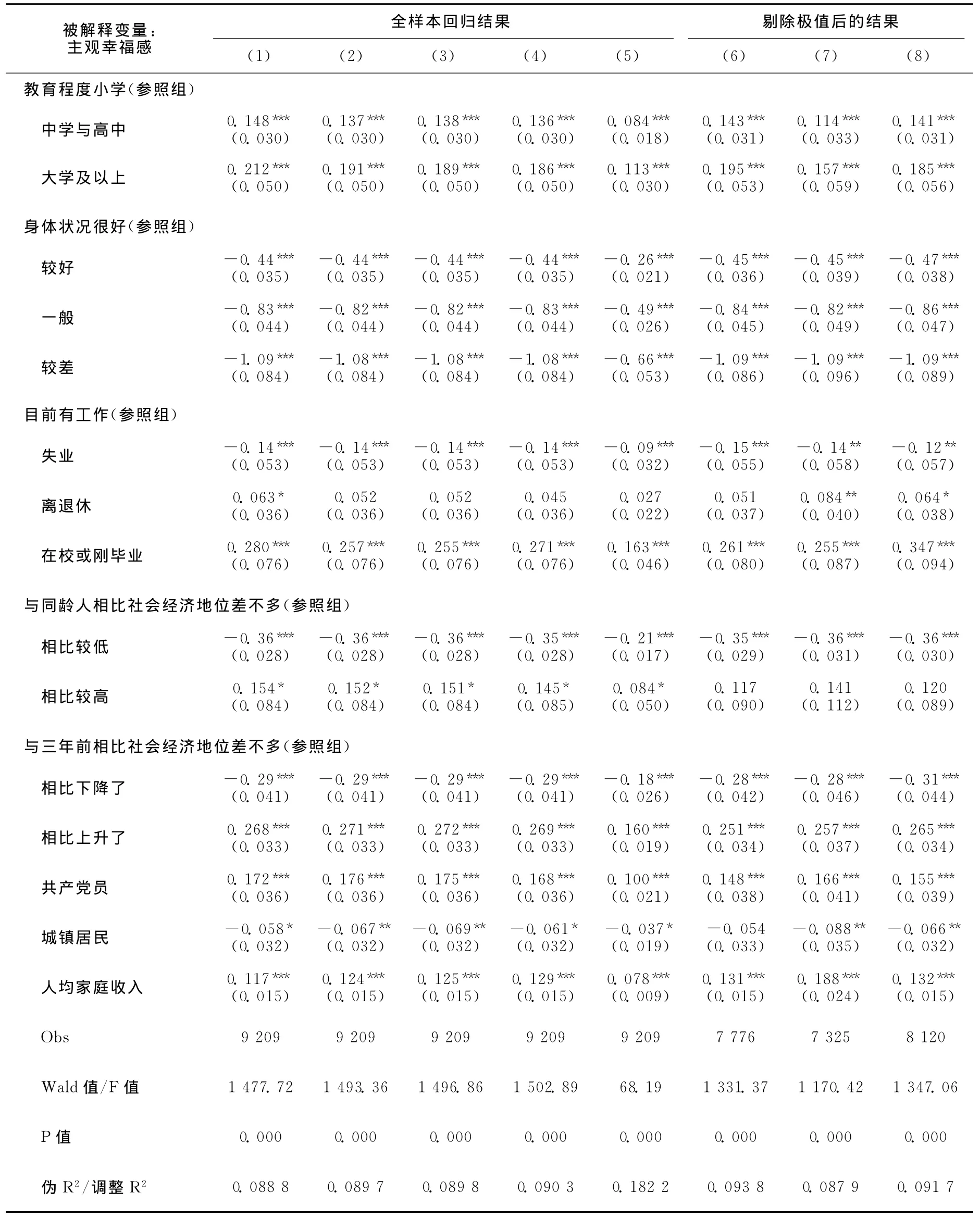

表1给出了计量模型(3)的回归结果,其中(1)~(4)列是采用Ordered Probit模型极大似然法估计的全样本估计结果。由于个体特征变量的回归结果与已有对中国居民幸福感的研究没有太大的差异,因此,对个体特征变量的回归结果不再赘述。本文重点阐述财政分权、政府支出偏好等变量对居民幸福感的影响。

表1 财政分权、亲贫式支出对居民幸福感的全样本回归结果

续表1

首先,回归结果(1)~(8)列一致显示财政分权对我国居民的幸福感产生了显著的负面影响。具体而言,通过(5)列的OLS回归结果显示,财政分权水平每上升一个单位,居民的幸福感将会下降0.23个单位,支持了上文的假设2:中国式财政分权不利于居民幸福感的提升。这与已有研究的结果相左,已有研究大多认为分权有利于促进居民的幸福感。一个可能解释是:存在财政分权与政治分权模式的差异。因为,已有研究都是对实施了民主选举的国家进行分析,地方官员更多地是为了连任的目的,使得他们在任期内通常会对民众广泛需求的公共产品有较高的投入意愿。但是在中国,这种效应很微弱。在以增长为考核核心的晋升机制和增加财政收入的激励下,地方政府更有动力扩大基础设施之类的投资性支出[15]。在快速的增长过程中,难免会出现重经济、轻民生的做法。这种仅关注经济增长的高速度,忽视经济增长质量的做法,往往会对居民的幸福感造成负面影响。财政分权程度越高,地方政府干预地方经济的空间就越大,对居民生活满意度的伤害可能也就越大。因此,在中国式分权的背景下,我们观察到财政分权与居民幸福感之间的负相关关系,也就不足为奇了。

Ng等一系列研究表明亲贫式支出是居民幸福感的重要保障[18],扩大亲贫式支出有利于幸福感的提升。鉴于此,在第(2)列开始控制了亲贫式支出变量,(2)至(8)列表明它对居民幸福感确实有显著的积极作用,这与鲁元平和张克中在考察中国“幸福—收入”之谜时得出的结论是一致的[14]。因为亲贫式支出一方面减少居民的后顾之忧,另一方面减少了私人消费带来的攀比效应。正是亲贫式支出拥有这一宝贵的性质,所以,政府应该适当扩大公共支出,以获得比私人支出更高的福利效率。

进一步地,我们考虑到财政分权对居民幸福感的负面影响,可能与地方政府的支出结构存在关联。鉴于此,我们加入了分权与亲贫式支出的交互项,回归结果显示,交互项系数显著为正。将回归结果对财政分权变量求偏导,通过第(5)列的结果,可以发现财政分权对我国居民幸福感的影响取决于亲贫式支出的大小,其拐点出现在亲贫式支出占比约为0.587的地方。也就是说,当亲贫式支出的水平小于0.587时,财政分权对我国居民幸福感起到阻碍作用,其负面影响会随着亲贫式支出比重的增加而逐步下降。而当亲贫式支出的水平高于0.587时,财政分权反而会起到提升居民幸福感的作用。就本文的数据而言,所有样本都处于亲贫式支出拐点的左侧部分,因而财政分权从整体而言对居民的幸福感是处于产生不利影响的阶段,但这种阻碍作用会随着亲贫式支出水平的提高而下降。

第(4)列,我们进一步加入了一些控制变量,分别为人均GDP、亲贫式支出总量、收入不平等和农村人口比重。1994年以来,财政分权在中国经济高速增长过程中扮演了重要角色,所以在考虑分权对幸福感的影响时,必须控制经济增长的影响。收入不平等影响幸福感已经成为幸福经济学的基本共识[19][20]。农村人口比重涉及政府对农村的公共支出,比如“三农”支出等。控制这几个变量之后,财政分权的结果并没有发生显著的变化。而且,我们的结果不受样本选择或地域影响。第(6)、(7)和(8)列分别报告了剔除财政分权程度最低和最高的10%样本、剔除人均家庭收入最低和最高的10%样本,以及剔除北京、天津、上海、重庆四个直辖市后的回归结果。关键变量的回归系数及显著性水平没有太大变化,这表明本文结论的可靠性和稳健性。

(二)财政分权对不同收入等级与城乡居民幸福感的影响

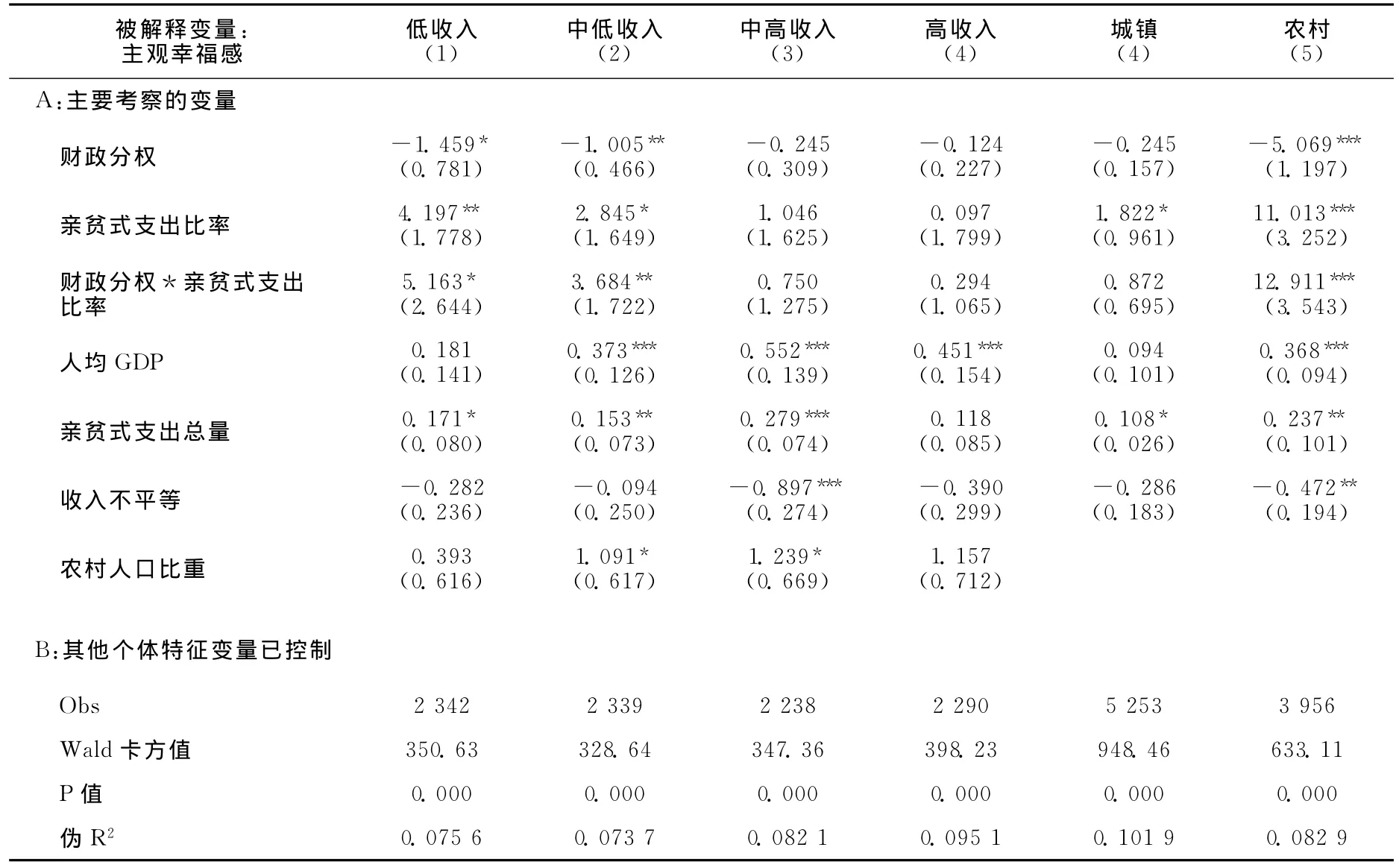

表2考察了财政分权和亲贫式支出对不同收入居民幸福感的影响。我们按照人均家庭收入从低到高进行排序,低于25%分位数(<3 000元)的居民被视为“低收入阶层”,25%到50%分位数(3 000~6 500元)的为“中低收入阶层”,50%到75%分位数(6 500~12 000元)的为“中高收入阶层”,高于75%分位数(>12 000元)的为“高收入阶层”。关于城镇和农村的划分,是通过人们的户口状况来测量,而不是根据人们的居住地点来测量,因为对那些拥有农村户口的人来说,即使在城市工作,也很难享有同城市居民一样的社会保障待遇。

对表2的回归结果进行分析发现,财政分权对低收入者和中低收入者的幸福感显著为负,对中高和高收入者的影响为负但不显著。可能的原因有两点:(1)低收入者往往是市场竞争中处于弱势地位的群体,“因学致贫、因病返贫”的现象非常明显,他们对政府教育、医疗等民生性支出的需求更为迫切;(2)中高收入者本身可能就是制度的受益者,财政分权导致地方政府更倾向于基础设施等投资性支出,这往往是寻租腐败的高发领域[21],而这种扭曲的利益获得者往往是当前的高收入者。

第(5)和(6)列显示,财政分权对城市居民的幸福感的影响为负但并不显著,对农村居民的幸福感有显著的负面影响。中国公共物品的城市偏向是有目共睹的事实,多年的市场化改革,以户籍为核心的城乡鸿沟依然存在。在北京、上海等大城市,不仅医疗、养老等社会保障与户籍密切相关,连子女入学等基本人权也与户籍直接挂钩。农村户籍在这些地方受到严格限制,很难享受财政分权的正面溢出效应,从而使得分权的负面影响对农村户籍的居民更加显著。

表2 不同收入等级与城乡居民的分类回归结果

(三)财政分权对居民幸福感影响的地域、民族差异

参照张晏和龚六堂的研究[22],东部包括北京、天津、上海、浙江、江苏、福建、广东、辽宁、山东和河北10个省市,中部包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8省,西部包括内蒙古、广西、四川(包括重庆)、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆和宁夏10个省区。发达与欠发达地区的分类,是将28个省区按照人均GDP从小到大进行排序,将位于中位数以下的视为欠发达地区,将位于中位数以上的视为发达地区。关于民族地区的划分标准,参考Wong的做法[23](P267—297),少数民族居民占省级行政区总人口的10%以上的视为民族地区,在本数据中10%刚好处于75%分位数上面,即高于75%分位数的省份视为民族地区。

按照经济发达程度来分类,进一步验证财政分权对居民幸福感的差异,结果发现存在明显的经济发展效应,经济发展越好,财政分权的负面效应就越小,甚至是不显著。主要原因在于,分税制改革所导致的地区间财力的巨大差异,具体而言:一是为了维持发达地区在1993年之前的财政既得利益,中央每年需要拨付巨额的税收返还;二是25%的分享份额对于发达地区是一个绝对值较大的数额,由于各地人口增长较为缓慢,这意味着人均财政收入的巨大差异;三是中央的一般性财政转移支付的规模仍然是偏低的,对于落后的地区显然不利。另外,许多专项补助需要地方政府的配套资金作为先决条件,这使得落后地区享受专项补助的门槛增加了。这些原因使得政府的公共服务水平、民生性产品的供给存在巨大的地区间不平等,从而导致财政分权对东部地区居民幸福感没有显著的影响,对中西部居民幸福感的影响显著为负;对发达地区影响不显著,对欠发达地区影响显著为负。

为了进一步验证财政分权对居民幸福感影响的作用渠道,我们将样本划分为少数民族地区和非少数民族地区。第(6)与(7)列分别给出了少数民族和非少数民族样本的回归结果。我们发现财政分权对民族地区居民的主观幸福感有正向影响,且在10%的统计水平下显著为正。其可能的原因是民族地区通常可以获得中央政府更多的财政转移支付。中央政府对少数民族地区,更多地是出于民族团结和社会稳定的目的进行分权的,民族地区的许多支出项目不是以发展经济为最终目的,民族团结、社会稳定和边疆的稳固是主线。鉴于此,本文认为财政分权对少数民族地区居民幸福感的影响为正,是情理之中的事情。

表3 财政分权对居民幸福感影响的地域、民族差异回归结果

五、结论与政策建议

本文利用CGSS2006年的数据,考察了财政分权、政府支出偏好对居民主观幸福感的影响,研究发现:财政分权对我国居民的主观幸福感产生了显著的负面影响,不过它对居民主观幸福感的影响在某种程度上取决于亲贫式支出的大小;财政分权对中低收入者和农村居民幸福感的影响显著为负,但是对高收入者以及城镇居民幸福感的影响在统计意义上并非显著异于零;财政分权对中西部、欠发达地区以及非民族地区居民的幸福感有显著的负面影响,对东部、发达地区的影响不显著,对民族地区的影响为正。鉴于以上结论,有意义的政策建议可能主要体现在以下几点:

1.放弃以“GDP为纲”转向以“居民幸福”为核心的政绩考核体系。树立“发展旨在提高国民幸福水平”的政绩观,把幸福感作为社会发展度量指标是对传统客观式度量的有益补充。这有助于把地方政府从“招商引资”的战车中解脱出来,减少财政分权以及政治竞标赛所带来的GDP至上、经济发展至上的不良后果,以务实的态度实施地方治理,成为真正意义上的“责任式”政府。

2.以民生财政促进居民幸福感的提升。民生发展不仅有赖于责任式政府的建立,同时也有赖于公共资源的有效配置和使用。长期以来,中国的公共资源配置不公平成为影响地区之间以及城乡之间发展差距的重要因素,突出反映在教育、医疗卫生服务、基础设施提供等领域。公共资源配置不公平将导致社会弱势群体获得基本保障和发展机会的不公平性。从某种意义上讲,维护社会的公平正义是促进民生发展的内在要求,这有赖于建立旨在促进民生发展的公共财政观,即建立和完善民生财政,促进居民幸福感的全面提升。

3.财政分权给低收入者带来了显著的负面影响,政府应该逐步完善社会保障制度,扩大政府对低收入者的补助支出,给低收入者改善生活的空间,让所有国民,尤其是让低收入者都能分享经济发展的成果,这有利于从整体上提高居民的主观幸福感。

注释:

①总体而言,过去二十年幸福经济学的发展可以简单归结为对以下两个方面的研究:从微观的视角研究个体幸福感,比如考察年龄、性别、婚姻状况、健康、教育程度、收入和就业状态等对主观幸福感的影响;从宏观的视角研究个体幸福感,比如考察失业率、通货膨胀率、政府支出、收入不平等和城市化等对居民主观幸福感的影响。

②从Easterlin提出“幸福—收入”之谜之后,随之幸福经济学逐步兴起。“主观幸福感”作为全面衡量个体心理积极状态的变量,经常被作为“福利”(welfare)和“效用”(utility)的代理变量,这得到了当前主流经济学家Kanneman和Stigliz等人的一致赞同。Layard对效用与主观幸福感之间的关系,以及其替代性进行了系统性的论述,并且认为用幸福感来直接度量效用更加恰当。

③关于配置效应,本文主要集中考虑公共品的供给。许多赞成财政分权的学者考虑更为全面,主要包括:减少官僚浪费(Niskanen)、有利于及时响应居民的需求(Tiebout)、有利于信息披露(Hayek)、强化了民主(Voice)、保护少数群体(Hirschman)、有利于政策创新(Kotsogiannis、Schwager)、维护市场的正常运行(Weingast)、通过标尺竞争增强效率(Besley、Case)。总体而言,地方政府更倾向于对居民需求进行响应,以及更有效率地提供公共物品,从而可以假设,财政分权有利于促进居民幸福感的提升。

④由于篇幅的限制,各变量的描述性统计没有列出,如有需要,可与作者联系。

[1]Ram,R.Government Spending and Happiness of the Population:Additional Evidence from Large Cross-Country Samples[J].Public Choice,2009,138(3):483—490.

[2]Davoodi,H.,Zou,H.Fiscal Decentralization and Economic Growth:A Cross-Country Study[J].Journal of Urban Economics,1998,43(2):244—257.

[3]Lessmann,C.Fiscal Decentralization and Regional Disparity:Evidence from Cross-section and Panel Data[J].Environment and Planning A,2009,41(10):2455—2473.

[4]Sepúlveda,C.,Martínez-Vázquez,J.The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Inequality[J].Environment and Planning C:Government and Policy,2011,29(2):321—343.

[5]Frey,B.S.,Stutzer,A.Happiness and Economics:How the Economy and Institutions Affect Human Well-being[M].Princeton:Princeton University Press,2002.

[6]Bj∅rnskov,C.,Drehe,A.,Fischer,J.A.V.On Decentralization and Life Satisfaction[J].Economics Letters,2008,99(1):147—151.

[7]Voigt,S.,Blume,L.The Economic Effects of Federalism and Decentralization:A Cross-Country Assessment[EB/OL].http://www.uni-marburg.de/fb02/makro/forschung/magkspapers/05-2009_voigt.pdf.

[8]Bj∅rnskov,C.,Drehe,A.,Fischer,J.A.V.Formal Institutions and Subjective Well-being:Revisiting the Cross-country Evidence[J].European Journal of Political Economy,2010,26(4):419—430.

[9]Luis Diaz-Serrano,Andrés Rodríguez-Pose.Decentralization,Happiness and the Perception of Institutions[EB/OL].http://repec.imdea.org/pdf/imdea-wp2011-07.pdf.

[10]Prud'home,R.The Dangers of Decentralization[J].The World Bank Research Observer,1995,10(2):201—220.

[11]Rodríguez-Pose,A.,Gill,N.The Global Trend towards Devolution and Its Implications[J].Environment and Planning C:Government and Policy,2003,21(3):333—351.

[12]傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J].管理世界,2007,(3):4—22.

[13]Besley,T.,Coate,S.Centralized versus Decentralized Provision of Local Public Goods:A Political Economy Approach[J].Journal of Public Economics,2003,87(12):2611—37.

[14]鲁元平,张克中.经济增长、亲贫式支出与国民幸福感——基于中国幸福数据的实证研究[J].经济学家,2010,(11):5—14.

[15]陶然,苏福兵,陆曦,朱昱铭.经济增长能够带来晋升吗?——对晋升锦标竞赛理论的逻辑挑战与省级实证重估[J].管理世界,2010,(12):13—26.

[16]Knight,J.,Song,L.,Gunatilaka,R.Subjective Well-being and Its Determinants in Rural China[J].China Economic Review,2009,20(4):635—649.

[17]Ferrer-i-Carbonell,A.,P.Frijters.How Important Is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness[J].Economic Journal,2004,114(497):641—659.

[18]Ng,Y.K.Happiness Studies:Ways to Improve Comparability and Some Public Policy Implications[J].The Economic Record,2008,84(265):253—266.

[19]Alesina,A.,Di Tella,R.,MacCulloch,R.Inequality and Happiness:Are Europeans and Americans Different?[J].Journal of Public Economics,2004,88(9—10):2009—2042.

[20]鲁元平,王韬.收入不平等、社会犯罪与国民幸福感——来自中国的经验证据[J].经济学(季刊),2011,10(4):1437—1458.

[21]吴一平.财政分权、腐败与治理[J].经济学(季刊),2008,7(3):1045—1060.

[22]张晏,龚六堂.分税制改革、财政分权与中国经济增长[J].经济学(季刊),2005,4(1):75—108.

[23]Wong,C.Ethnic Minority Regions and Fiscal Decentralization in China:The Promises and Reality of Asymmetric Treatment[C]/Bird,R.M.Fiscal Fragmentation in Decentralized Countries:Subsidiary,Solidarity,and Asymmetry.England:Edward Elgar,2007.