关系建构与信仰认同:城市回族社区转型的地理学阐释——基于西宁东关田野调查

2013-11-26陈肖飞艾少伟

陈肖飞,艾少伟

(河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心,河南 开封475000)

一、引 言

回族以“大分散、小聚集”、适应广泛、文化多元为显著特色。现代化和城市化的剧烈冲击使回族的特有传统、民族特性和广泛适应性显得无所适从,民族文化危机和发展模式转型问题日益突出。作为“大社会”中的“小传统”,在回族聚居城市,回族社区不仅以传统居住区的身份真实地记载了城市发展演进的历史轨迹,也充当了回族群体谋求城市发展平等机会的重要空间载体[1],成为城市现代转型的重要组成部分。

快速城市化过程中的转型社区、西方国家新近所倡导的“社区综合复兴”近年来颇受学术界的关注。作为中国城市化程度较高的少数民族,城市回族社区转型问题也日益受到学界的密切关注。根据对兰州回族穆斯林族群社区、北京马甸回族社区、北京牛街回族社区、西北城市回族社区等城市回族社区的田野调查和实证研究发现,城市回族社会变迁的力量主要来自“外生型”因素,而不是回族社区内部自然增长的力量,城市回族社区的现代化进程很明显具有“外生型”和“后发现代性”的典型特征①。在城市回族社区现代化转型过程中,不同区域的城市回族社区面临的问题存在差异。在现代化程度较为发达的城市,如北京市,随着全球化快速推进以及城市迁建,北京回族社区同时面临着信仰危机和居住格局解体的双重问题,传承近千年的“寺坊制”开始瓦解,而新的城市回族社会网络还有待重新建构[1]。现代化程度较为落后的城市,如西宁市,随着市场化程度加深,西宁东关回族社区也在经历由传统封闭社区到现代开放性社区的转变,城市回族社区的多元性和包容性更加突出[2]。这些变化表明,城市回族社区的地缘结构、教育结构、婚姻结构、经济结构和寺坊管理结构“五维一体”社会结构正在面临解体[3]。总体而言,城市回族社区研究主要学科面向的是民族学和社会学,对其地理学意义的探讨较少。例如,在现代转型背景下回族社区的地理空间结构如何?社会关系和信仰认同在空间上如何变化?

基于此,本文以“关系空间”和“认同空间”的分析为视角,以地理学关注的“地方性”为基础,以西宁东关回族社区为案例,深入剖析城市回族社区内部的关系空间、认同空间及其变化,并为城市回族社区转型提供实证基础和科学依据。

二、研究区域选择及问卷总体特征

(一)研究区域选择

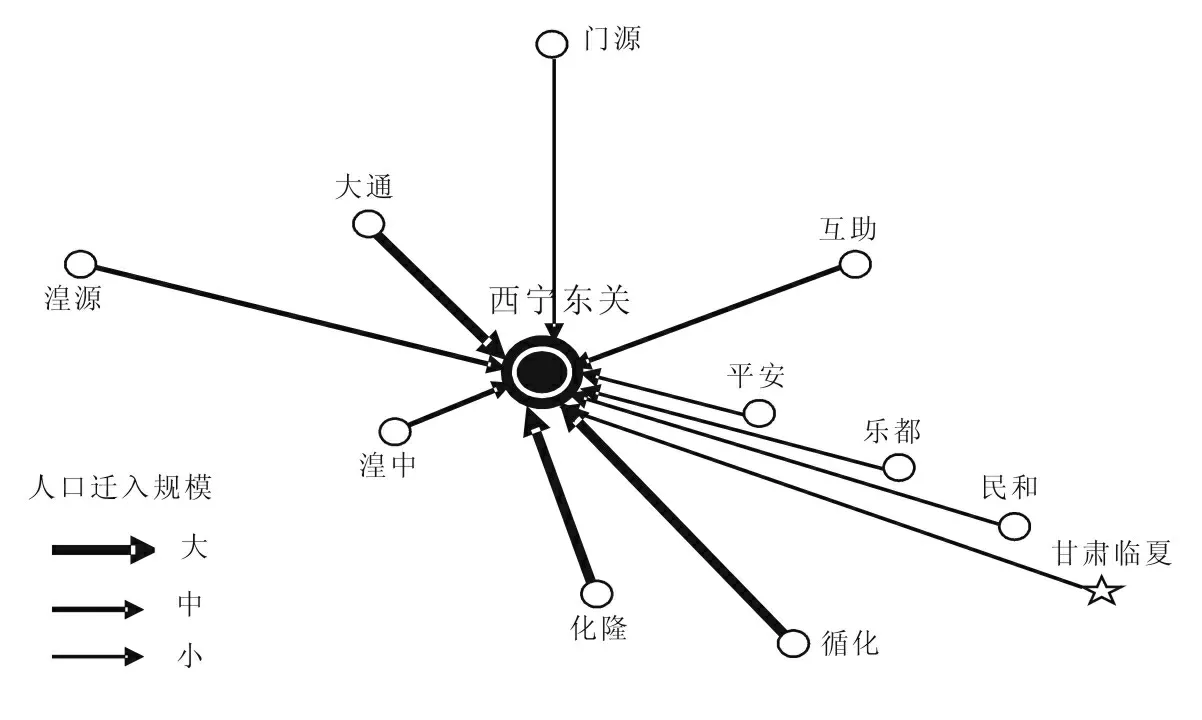

青海省回族人口较多,处于复杂多样的自然环境与回族、汉族、藏族及土族多元融合的社会文化环境,因而呈现出独特的文化景观[4],这种文化景观既表现为西宁东关回族一体多元的伊斯兰文化体系,也表现为回族在多元经济文化类型中的生计选择。另一方面,随着城市化的快速推进,西宁周边回族较集中的大通、化隆、循化、民和、湟源、湟中等县区,因从事餐饮、珠宝、玉石等商业活动而不断迁移乃至定居到西宁东关的回族聚居区,尤其是以东关清真大寺为中心的“寺坊社区”,导致该地区回族人口的不断集聚。这些变化对于研究城市回族社区的经济社会关系及其变迁具有十分重要的意义。因此,选择西宁城东回族社区作为案例,具有典型性和代表性。

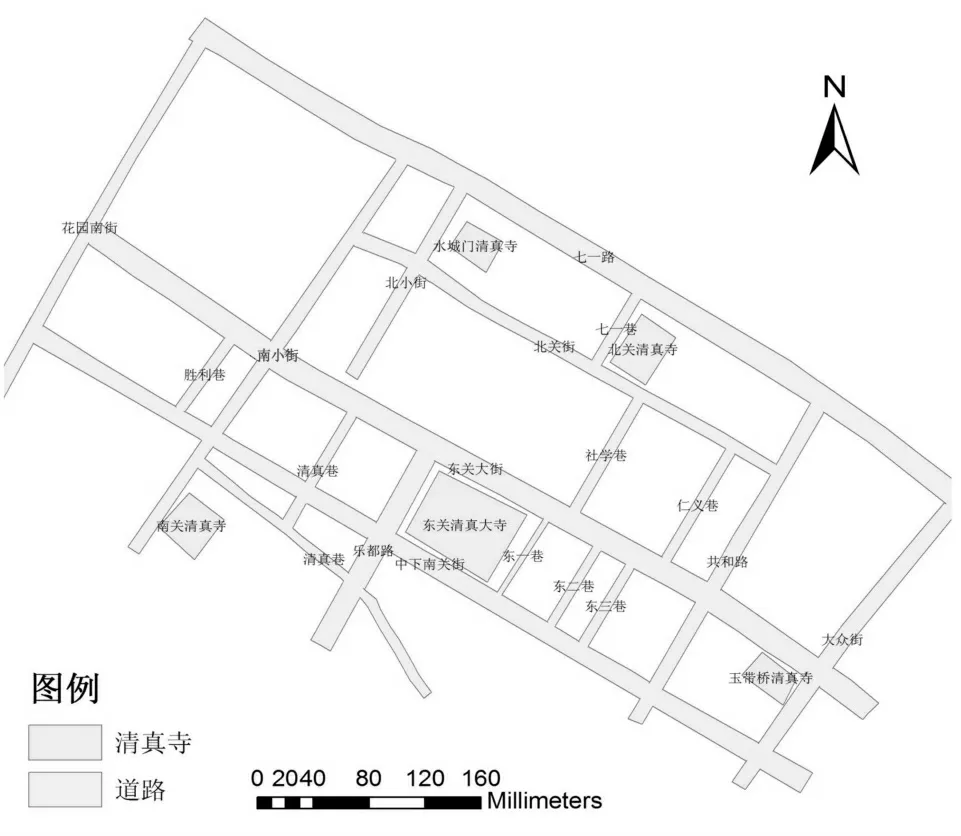

西宁市城东区东关回族社区是我国西部较为典型的回族社区。西北地区最大的清真寺——东关清真大寺在这一社区具有中心地位,该社区在宗教、信仰、文化、经济等方面都呈现出显著的“地域性”特征。由于东关回族社区并非是行政区划上的城市民族区,本文结合当地实际情况和研究需要,对其空间范围界定:地域上的东关回族社区范围是七一路、大众街、清真巷和花园路所围成的空间,其中以东关大街(八一路)为主轴,分化为南北两片。东关是西宁市回族最积聚的区域,东关清真大寺是其核心,东关清真大寺作为伊斯兰教伊赫瓦尼派的海乙寺(中心寺),其他四个清真寺可视为“子寺”,地理空间距离在2000 米范围以内,时间距离在步行20 分钟以内。为了能更加系统地研究分析回族社区发展态势和转型模式,同时结合回族社区传统居住格局——“围寺而居”的特点,将其细化为五个小社区:东关大寺社区、南关清真寺社区、北关清真寺社区、玉带桥清真寺社区和水城门清真寺社区,统称为东关回族社区(图1)。

(二)问卷总体特征分析

为了研究城市回族社区的空间结构及其变化,笔者设计了结构性的调查问卷。下文所有数据分析均来源于2011年7月笔者对西宁东关回族社区的问卷调查和访谈。

调查问卷从五个方面对东关回族社区被调查者的基本信息进行了解(表1)。

表1 问卷子量表一

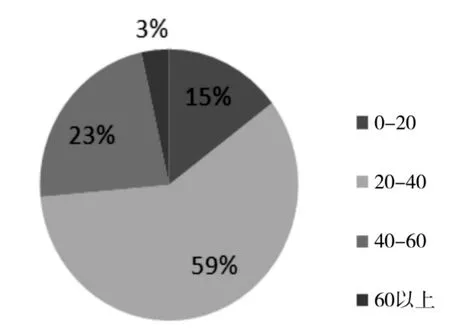

被调查对象为随机选取,问卷统计表明,男性154 人,女性77 人,男女比例大约为2:1。从年龄结构来看,被调查对象年龄范围从15 至78 岁,平均年龄为39 岁。从受教育程度来看,被调查对象的受教育程度偏低,高学历人员较少,大学及以上仅为23 人(图2 和图3)。

图1 西宁东关回族社区地域结构图

图2年龄层次分布比重图

图3 受教育程度分布比重图

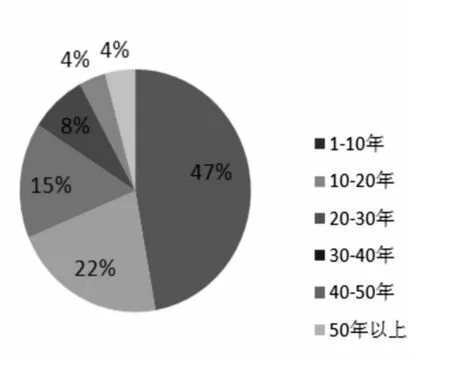

从职业结构来看,被调查对象职业结构比较繁杂,说明东关回族社区居民从业结构具有多样性,但就统计数据来看,商业及服务业人员所占比重较大。从居住时间来看,最近10年的新住户所占比重较大,但东关回族社区也有大量老住户,居住时间在30年以上的也占有很大比重(图4 和图5)。

为便于分析,笔者主要从“关系建构”和“信仰认同”两个视角进行探讨。“关系建构”主要从婚姻关系和社会交往关系进行考察,“信仰认同”则主要从宗教信仰认同和民族认同进行考察。研究采用问卷调查法和访谈法,调研共回收231 份问卷,其中,婚姻关系方面的有效问卷为200 份,问卷有效率为86.58%。社会交往关系方面的有效问卷为198 份,问卷有效率为86.71%。宗教信仰认同方面的有效问卷为207 份,有效率为89.61%。民族认同方面的有效问卷为211 份,有效率为91.34%。在SPSS 检验中,问卷可信度Cronbach’s 系数值分别是0.802、0.728、0.872、0.806,可信度较好,适合进行研究。

图4 职业结构分布比重图

图5 居住时间分布比重图

三、西宁东关回族社区的关系空间及主要特征

(一)东关回族社区的关系空间及其变化

图6 西宁东关社区回族穆斯林迁入来源及规模示意图

通过与社区居民和工作人员的深入访谈,笔者了解到,在城市化的推动下,自20世纪90年代社区改造以来,东关社区回族居民的来源结构发生了重大变化,其空间重构的过程非常复杂。一是部分原住回族居民在城市改造过程中,因无力承担高昂的社区改造补偿差价被迫迁移到条件较差的社区(以西宁南山、北山、富强巷和树林巷为主)。二是部分经济条件较好的原住回族居民仍然留在东关回族社区,搬迁到以“国际村”为代表的高级住宅小区,追求更加舒适的生活环境。三是周边县域的回族因工作和生活需要,在城市化的引力下,进入西宁寻求城市的生活方式,加上东关社区在西北地区回族社会中的重要影响力,东关回族社区成为回族迁移的首选之地(迁移来源地以大通、化隆、循化等县为主)(图6)。四是外省穆斯林因工作等原因迁移至东关社区,以甘肃省临夏市为主。五是原住居民因工作、社会关系和地方情感因素,仍留居在原地。基于此,东关回族社区经过迁出和迁入的空间过程,其空间关系逐渐由以原住回族居民内部关系为主的小尺度空间关系转变为来自不同地方回族穆斯林的更大尺度的空间关系。这种地缘空间结构的变迁,带来一系列重要的社会关系结构的变化。

(二)婚姻关系及社会关系特征

婚姻关系作为家庭内部最基本的社会关系,其婚姻结构的变化可直接反映在现代化和城市化背景下东关回族社区居民的家庭观念演变之中。

新中国成立之前,东关回族遵循严格的族内婚,“父母之命,媒妁之言”式的择偶方式一直占居主导地位。然而,随着城市化、市场化进程不断加快,东关回民因考学、工作调动或经商走出去的人越来越多,同时,外地人员进入西宁的数量也在增加,东关回族与他族(特别是汉族)通婚的现象逐渐增多。

表2 问卷子量表二

在B1 这一问题上,其问卷比重的顺序分别为“由父母安排”(占问卷比重为40%)、“自由恋爱”(38%)和“由别人介绍”(20.5%),这表明,由家长主导婚姻的局面已发生巨大变化,“自由恋爱”的择偶方式已成为回族婚姻的主要方式;B3 这一问题上,选择“很多”和“较多”占到26%,说明回汉通婚在东关回族社区已经不是个别现象。访谈中还发现,当地回族与异族通婚非常重视双方在宗教信仰上的一致性,把对方是否“入教”作为前提条件。调查中也发现,不少家庭非常担心非穆斯林一方不能长久地信仰伊斯兰教,更担心回汉通婚将导致宗教信仰的代际传承断裂。这说明目前东关回族社区居民还不认同异族通婚,对子女婚姻条件的要求比较严格;在对B4 的回答中,笔者注意到一个现象,“坚决反对的”所占比重仅为27%,并且持这种观点的绝大多数是年龄比较大的回族居民,其他73%的居民则在回汉通婚态度上更加灵活,不再坚决反对,这说明当地回族的婚姻观念已经开始打破族内婚的传统。在B5 这一问题上,53%的人选择“不会”,30.5%选择“会”,还有16.5%处于摇摆状态,这也很好地解释了为什么东关回族社区存在一定的异族通婚现象,认为只要教门好,并及时加强宗教信仰和生活习俗知识,便不会出现“异化”现象。

社会交往关系作为回族社区居民最基本的社会生活行为,通过充分考察社区回民的社会交往态度、社会关系结构及其变化,可从侧面反映城市化影响下居民对社区现代转型的态度。

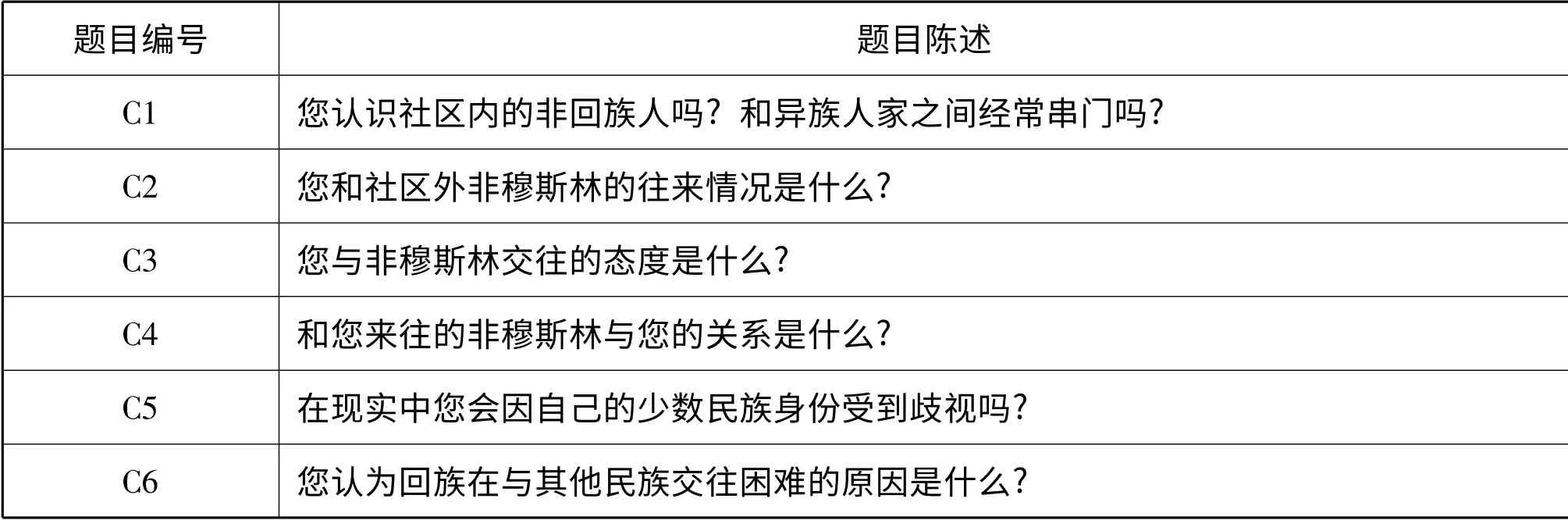

表3 问卷子量表三

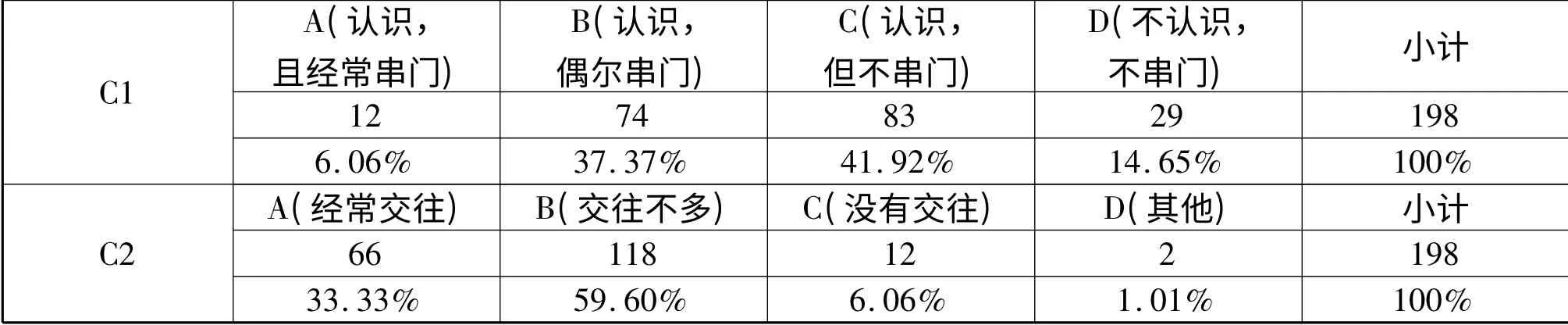

被调查对象对C1、C2 的回答如下表:

表4 被调查对象对C1、C2 问题的回答

统计表明,社区居民之间(回族和非穆斯林群众)相识程度比较高,但是经常交往的比例却远落后于相识度,“经常串门”和“偶尔串门”的比例只有43%,“认识但不串门”和“不认识也不串门”的比重占到57%,这说明在社区内回族和非穆斯林居民的互动关系较少。这一方面与回族和非穆斯林的生活习惯差异有关,另一方面也跟社区地缘空间结构的剧烈变迁和空间重构过程密不可分。由于感情积累效应的存在,因而新老住户的社会交往需要一个时间过程。第二个问题考察了社区内居民与社区外非穆斯林交往的情况,经常交往的占到33.33%,有交往但交往不多的占到59.60%。总体上说,90%以上的回族居民都和社区外的非穆斯林存在各种各样的社会交往关系,一方面因为回族居民在市场化条件下不可能只单纯依靠回族而生活,另一方面,大量非穆斯林在城市化和城市改造中不断涌入东关回族社区,客观上增加了回族与非穆斯林交往的机会。在考察回族居民与非穆斯林交往的态度时,绝大多数人选择“愿意同其交往,成为朋友”,说明回民与非穆斯林大规模和大面积接触已经成为必然趋势,而且普遍认为只有在交往中才能得到更好的生存空间。但其社会关系以工作关系和生意关系居多,青年则以学习关系为主,说明当地居民已“嵌入”到更加广阔的社会关系网络之中(表4)。

被调查对象对C5、C6 的回答如下表:

表5 被调查对象对C5、C6 的回答

通过对被调查对象的分析发现,在社会交往过程中,大约35%的社区居民认为他们会受到不同程度的歧视,这个问题引起笔者的关注。尽管国家一直实行民族平等政策,但在现实生活中,绝大多数汉族对回族的宗教信仰和生活习惯缺乏深入了解。因此,政府应更加重视改善回汉关系,真正做到主体民族和少数民族和谐共处。根据统计发现,回族与其他民族的交往困难,主要体现在宗教信仰(37.88%)以及饮食习惯(43.43%)的差异上,这也符合现实生活中的经验感受(表5)。

笔者对回族宗教精英人士和对回族情况熟悉的各界人士(清真寺教长、阿洪、乡老、伊斯兰教协会等)进行深入访谈后发现,宗教精英人士和年长的穆斯林对回汉通婚基本持否定态度,但目前已逐渐从“严禁通婚”的态度转变为“可以通婚,但还是应该以非穆斯林女嫁入男方穆斯林家庭为主或者是非穆斯林男女必须入教”。他们特别担心回汉通婚会造成宗教信仰淡薄甚至是“异化”的恶果。比较而言,年轻的回族居民则对异族通婚的态度宽容,这种思想观念将推动回族家庭婚姻关系结构不断发生变化,并对回族社区转型产生重要的影响。对于社会关系结构的变化,回族已超越历史上“回回交往”为主的传统,开始更多地和非穆斯林交往。在社区内部,因为社区改造进行时间不长,迁入迁出比较频繁,外来户不断增加,社会关系和交往结构还不够稳定,但回族与社区外部非穆斯林的交往较频繁,说明回族逐渐融入城市市民的日常生活之中。

综上所述,在关系空间视角下,关系结构的变迁一方面促进了回族和非穆斯林的交往。但另一方面,在转型过程中,城市回族社区的原有传统文化和宗教信仰意识正在被不断削弱。总体来说,婚姻关系和社会交往关系不再局限于回族内部,在一定程度上改变了城市回族社区的社会空间结构,对回族社区的已有传统产生了较大冲击,促进了城市回族社区转型。

四、西宁东关回族社区的认同空间及主要特征

(一)西宁东关回族社区的认同空间及变化

穆斯林与非穆斯林的根本区别是伊斯兰教信仰,故此,本文把宗教信仰认同作为分析西宁回族社区的重要指标。在共同的宗教活动中,东关回族居民建立起了对本社区和本民旅文化认同的结构,从而维系了社区的存在和发展。这种结构,无论是从内在的信仰意识,还是外化的“寺坊制度”,都强调社区文化是以“信仰”和“认同”两者兼具为核心。

社区居民“认同空间”的变化与居民来源及其空间重构过程紧密关联。现阶段东关社区回族居民的来源主要包括:周边县市回族、东关原住回民和外省回族。由于西宁东关回族来源的日益多元化和成分复杂化,其“认同空间”的结构也开始发生转变,由原住回族居民主导的“单一认同空间”转变为由外来回族居民和本地回族居民共同主导的“多元认同空间”。根据调研发现,由于回族居民来源地域不同,其信仰意识和程度也存在差异。在“多元认同空间”结构中,周边县域回族更加注重地缘和血缘关系,其信仰认同更加封闭,而本地回族则更加注重邻里关系和业缘关系,其信仰认同开放。但这种地域空间上的认同差异又以清真寺为纽带(东关大寺、南关清真寺、北关清真寺、玉带桥清真寺等)并取得整体上的认同一致性。另一方面,来自周边县市及外省的回族,不仅给当地社区带来新的思想意识和价值观念,也给当地已有的信仰认同带来较大的影响:一是进一步增强了东关清真大寺的中心地位和影响力。每周五“主麻”日,东关清真大寺礼拜人数达数千人,而到开斋节和古尔邦节,礼拜人数更达到15 万至20 万。二是促进了清真寺功能的变化。清真寺由原来的宗教活动中心和穆斯林生活的中心,以及穆斯林接受宗教教育、举行社会活动和相互交流、协调人际关系的重要场所,逐渐转变为一个集多种功能于一身的重要场域。目前,东关大寺已经成为西宁市一个不可或缺的著名旅游景点,每天都要接待成百上千的游客。三是有力地推动了社区内部清真寺的建设和发展。正值南关清真寺重建时期,笔者注意到社区居民捐赠“乜帖”的积极性和数量都很高,个别捐赠达百万。

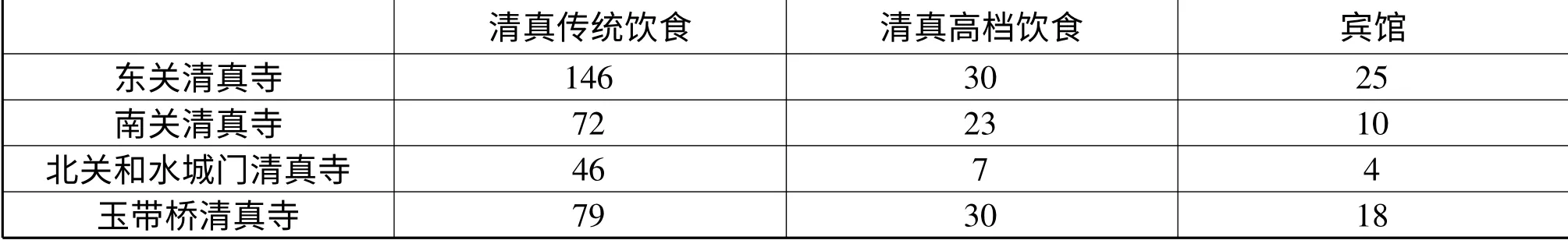

图7 西宁东关社区清真寺周边饮食网点和宾馆数量分布图

外来居民在提升以清真寺为核心的信仰认同的同时,带动了社区内部及周边商业环境的变迁,主要以清真餐饮业和宾馆业为主(表6)。清真餐饮不仅是一个经过市场化的“消费空间”,而且还是回族自我价值实现和认同的空间,是真正意义上的“我向空间”和“他向空间”的融合。传统的餐饮网点主要集中在中下南关街、北关街、清真巷、东一巷、东二巷、东三巷和花园南街南部,而现代餐饮网点集中分布在八一街两侧。随着外来礼拜人数和旅游人数的增加,一些回族居民开的宾馆也呈现出蓬勃发展的趋势。在5 个清真寺周边,大约有57 家宾馆。大型宾馆主要分布在八一街和花园南街,绝大多数家庭经济型宾馆分布在东一巷、东二巷、东三巷和下南关街(图7)。这种商业布局表明,伊斯兰信仰和清真寺在回族商业选择方面具有重要的“过滤作用”和“向心作用”。

表6 清真寺周边饮食网点和宾馆数量

(二)宗教信仰及民族认同特征

在现代化过程中,能否保持宗教信仰,既是保持回族社区独特民族性的基本因素,也是回族社区转型面对的最重要问题。本文主要通过(表7)的6 个问题进行考察。

表7 问卷子量表四

在D1 这一问题中,回答“绝对相信”的人占95.7%,足以看出社区居民的伊斯兰教信仰程度之高,回族居民“教门”普遍较好,如果身处西宁东关即可切身感受当地浓厚的宗教氛围。另外,本文还考察了居民参与宗教活动的行为,被调查对象回答如下表:

表8 被调查对象对D2、D3、D4、D5 问题的回答

信仰由信仰意识和信仰行为共同构成。统计表明,一半左右的社区回民忠实地履行着宗教活动(念诵《古兰经》、坚持做五番拜功等),但相比D1(信仰意识)的比重还有较大差距。这表明,虽然多数回族居民宗教信仰意识都很强,但落实到行动上则有一定的差距,信仰意识和宗教行为并不同步。值得注意的是,大部分老年人坚守五大功课,青年人很少,说明老年人的宗教信仰意识要远远高于青年人。随着社会发展和城市化进程,绝大多数青年人为生活或事业而奔波,忽略宗教活动,往往停留在信仰意识上,宗教信仰削弱的迹象较明显。(表8)在D6 这一问题上,选择“影响很大”和“有影响但影响不大”的比重为73.9%,说明大多数社区居民已经切身感受到市场经济和现代转型对宗教信仰的强烈冲击(表7)。但访谈中也发现,一些宗教界精英对此问题抱有乐观的态度,认为只要学好教门知识,可以实现经济和宗教的良性互动。

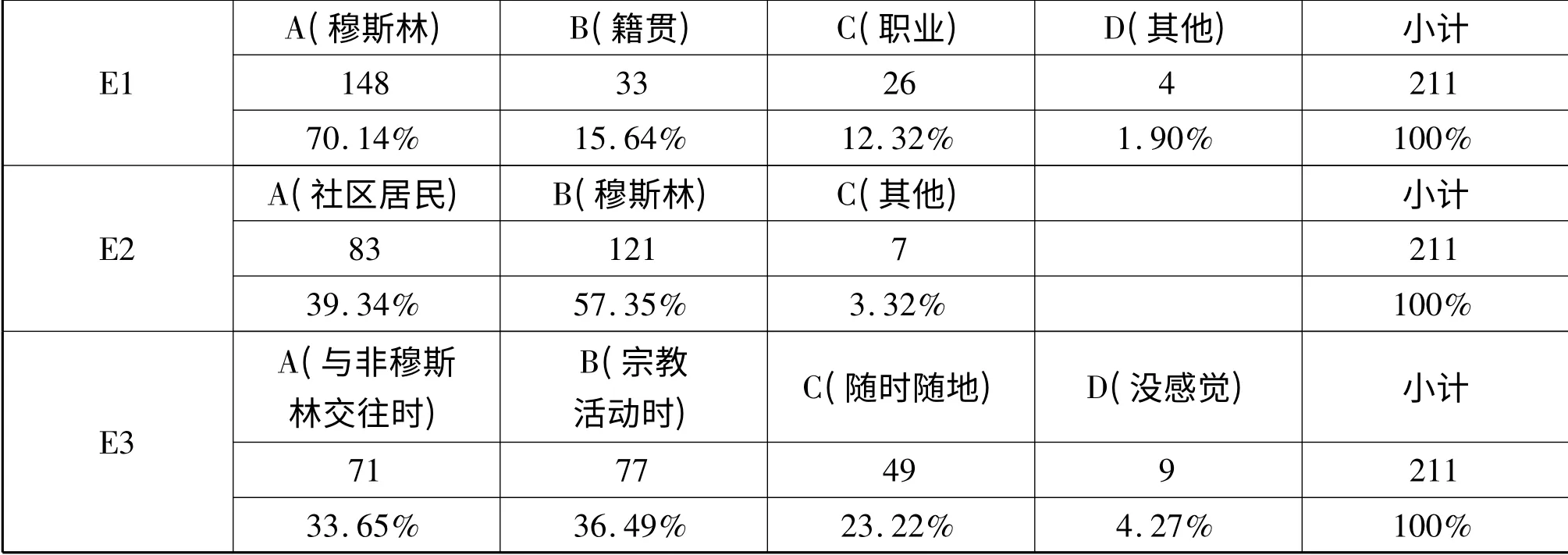

民族认同是研究社区内部居民社会关系的重要内容,民族认同程度的高低对社区内部民族意识具有重要影响。民族意识的强弱变化在一定程度上可反映社区转型过程中居民心理认同的变迁。本文通过子量表五的5 个问题来考察,前三个问题主要从回族身份认同角度考量,后两个问题分别从民族优越感和民族文化角度考量。

表9 问卷子量表五

被调查对象对E1、E2 和E3 的回答如下表:

表10 被调查对象对E1、E2、E3 问题的回答

在E1 的回答中,选择“穆斯林”占70.14%,说明“穆斯林身份”已深深嵌入到当地回族的思想意识和行为之中,回族的认同度很高,对“穆斯林身份”的认同是从小受家庭教育和现实生活中的交互学习共同构建的。在E2 这一问题上,只有39.34%的居民首先把自己作为社区居民,而57.35%的居民仍然是以穆斯林的身份来参与社区活动,说明社区居民对社区的认同度不高。随着城市化和社区改造,已有的传统回族社区逐渐瓦解,来自不同地方的新居民和保留下来的老居民共同组成的新型回族社区正在建构之中,因而并没有形成较高的社区认同。在参加社区活动时,新老住户仍然保留传统的穆斯林身份观念,这说明穆斯林身份认同使回族社区从传统到现代转型过程中具有较强的稳定性。在考察哪种行为使你强烈意识到自己的民族身份时(E3),被调查对象选择以“与非穆斯林交往时”和“宗教活动时”居多,由于回汉之间的接触更加广泛,因而回族随时随地感觉到自己独特身份的比重越来越低,特别是当跨越回族边界时,他们才能真正感觉到穆斯林身份的异质性,民族认同的意识才会更强。在E4 民族优越感方面,选择“很强烈的优越感”和“有优越感”的比重为83.89%,说明绝大多数社区居民对身为穆斯林有自豪感,这也是构成民族认同的一个重要基础,这种优越感和自豪感,对于增强回族的民族认同具有正向作用,有助于巩固回族认同。在谈到“回族文化知识对您的价值观、道德观念的影响”时(E5),选择“影响很大”的占63.51%,20.85%的居民选择“有影响但不大”,只有15.64%居民认为“影响一般”和“没有影响”,说明大多数回族居民所认同的回族文化知识(宗教思想、风俗习惯、饮食禁忌等)是建构其回族边界的重要基础(表10)。

随着城市化进程不断加深,东关社区回族接触外界的频率增加,宗教信仰的淡化和文化认同的弱化日益突出。然而,宗教信仰和民族认同对城市回族社区转型的影响较为复杂。现实的观察表明,目前东关社区回族的宗教信仰程度和民族认同程度还是相当高的。值得注意的是,青年回族的宗教信仰和回族认同已经开始明显弱化,这种民族认同的变化可能对回族社区转型的路径与方向具有直接的影响,而回族认同则对城市回族社区转型的地域与文化边界具有重要影响。

五、结论与讨论

本文以西宁东关回族社区的田野调查为基础,在地理学视角下建构了东关回族社区关系空间、认同空间两个维度,采用实地观察法、问卷调查法和个案访谈并重的研究方法,得出以下结论:

随着现代化和城市化进程,城市回族社区的社会关系和信仰认同出现了巨大变化,这些变化推动着传统回族社区的社会空间结构开始迅速瓦解和转型,即异族通婚开始增多,回汉交往越来越多,信仰认同逐渐弱化,回族自身存在的文化基础开始瓦解。

随着东关回族社区迁出和迁入的空间过程,其空间关系逐渐由以原住回族居民内部关系为主的小尺度空间关系转变为来自不同地方回族的更大尺度的空间关系。在关系建构视角下,回族群众和非穆斯林大众的频繁交往促使社区的族内婚传统开始被打破,回汉通婚所导致的宗教信仰代际传承的问题日益凸显。另一方面,回族的社会关系结构已经不再局限于回族内部,但宗教信仰和饮食习惯对于保持回族文化传统具有重要作用。总体来说,婚姻关系和社会交往关系的巨大变化在一定程度上改变了城市回族社区的社会空间结构,对回族社区的已有传统产生较大冲击。

西宁东关回族社区的“认同空间”结构,逐渐由原住回族居民主导的“单一认同空间”转变为由外来回族居民和本地回族居民共同主导的“多元认同空间”。在“多元认同空间”结构中,周边县域回族更加注重地缘和血缘关系,其信仰认同更加浓厚,而本地回族居民则更加注重邻里关系和业缘关系,其信仰认同更加开放。但地域空间上的认同差别又以清真寺为纽带而取得整体上认同的一致性,特别是伊斯兰信仰和清真寺在回族商业选择方面具有重要的“过滤作用”和“向心作用”。宗教信仰和民族认同在城市回族社区转型过程中的变化具有复杂性。大多数回族居民信仰意识浓厚,而信仰行为较强,但对市场经济和现代转型弱化宗教信仰的现象具有切身的感受。回族身份认同在回族社区从传统到现代转型过程中具有较强的稳定性,但青年回族的宗教信仰和回族认同已经开始明显弱化,这在很大程度上将可能影响城市回族社区转型的路径与方向,而且回族认同对城市回族社区转型的地域与文化边界具有重要影响。

在地理学视域下,我们对以西宁东关为代表的城市回族社区有了一些新认识和新发现,上述发现不仅有助于加深对城市回族社区的理解和阐释,而且将更有利于加强地理学、民族学、社会学等不同学科在回族社区研究上的进一步交流和对话。

注释:

①参见黄嘉颖、吴左宾:《快速城镇化进程中城市少数民族社区结构变迁探析——以安全鼓楼回族聚居区为例》,载《现代城市研究》2011年第9 期;秦瑞英、闫小培:《快速城市化进程中转型社区的特征及治理模式探析——以深圳市爱联社区为例》,载《地域研究与开发》2008年第3 期;董玛力、陈田:《西方城市更新发展历程和政策演变》,载《人文地理》2009年第5 期;杨文炯:《Jamaat:地缘变迁及其文化影响——以兰州市回族穆斯林群社区调查为个案》,载《回族研究》2001年第2 期;杨文炯:《城市界面下的回族传统文化与现代化》,载《回族研究》2004年第1 期;周尚意:《现代大都市少数民族聚居区如何保持繁荣——从北京牛街回族聚居区空间特点引出的布局思考》,载《北京社会科学》,1997年第1 期;周尚意、朱立艾、王雯菲、范芝芬:《城市交通干线发展对少数民族社区演变的影响——以北京马甸区回族社区为例》,载《北京社会科学》,2004年第2 期;良警宇:《清真寺社会功能的变迁与城市回民社区的变迁:北京牛街的调查》,载《国际人类学与民族学联合会2000年中期会议日程和摘要》,2000年;良警宇:《从封闭到开放:城市回族聚居区的变迁模式》,载《中央民族大学学报》,2003年第1 期;高永久、刘庸:《西北民族地区城市社区变迁研究》,载《城市发展研究》2004年第5 期。

[1]周传斌.都市回族社区社会结构范式问题的探讨——以北京回族社区的结构变迁为例[J].回族研究,2004(3):33-38.

[2]安定明.西宁东关回族社区的变迁研究[D].中央民族大学博士论文,2009.

[3]杨文炯,张嵘.城市回族社区结构的变迁及其文化影响——以西北地区的城市回族社区为个案[J].西北第二民族学院学报(哲学社会科学版),2008(3):6-7.

[4]王平.多元民族文化环境中的西北回族社区文化——以甘肃临夏市八坊回族聚集区为例[J].青海民族大学学报(社会科学版),2010(3):64-67.