认知理论视角下的外语学习对策

2013-11-22于元芳

于元芳

(南非斯坦布陵什大学 外语系)

认知心理学的兴起,使学者们对外语学习认知过程的认识发生了根本的变化,并逐渐地了解到学习者的认知活动是极其复杂的一种过程。学习知识和掌握技能不仅需要学习者感知、理解、领会外界事物,而且需要学习者有效地运用其思维、记忆、识别、选择、归纳和推理等心理过程。因此,研究学习者内隐的思维过程和学习过程便成为外语学习研究的重点。更为重要的是,学习者在学习过程中所经历的认知过程也正是他们运用学习策略的心理过程。要掌握和了解学习者如何有效地把握和利用这些心理过程进行学习不但是心理学界,而且也是教育界所关注的重点。因为学习者使用有效的学习策略,不仅可以提高学习效果和质量,还可以全面提高思维技能和学习方法。众所周知,认知心理学是基于对行为心理学理论批判而提出的[1],其核心观点是学习并非机械的、被动的刺激-反应的联结,而是通过主体的主观作用来实现的,而这种实现过程既是一种心理认知过程,也是一种对认知行为的调控过程,即元认知知识和元认知策略的使用过程。因此,认知理论不但是应用语言学理论研究的基础,也是外语学习策略理论构建的思想来源。

一、认知理论与学习策略

认知理论作为一种学术研究的流派,早在上个世纪中期就成了教学和学习研究的主流,其主要代表人物有皮亚杰(Piaget)、布鲁纳(Bruner)等西方学者。皮亚杰提出了著名的“认知结构说”[2],主张认知是主体转变客体过程中形成的结构性动作和活动,并强调新知识与以前形成的知识结构相联系的过程。换言之,认知既不起因于主体,也不起因于客体,而是主体与客体之间的相互作用的产物。学习者只有在其相互作用的认知过程中发挥主体的能动作用,学习才会发生。布鲁纳继承并发展了皮亚杰的发生认识论观点,提出了发现学习理论,强调学习的认知过程、认知结构和学习者独立思考在学习中的重要作用[3]。布鲁纳发现学习理论的主要特点是提高学习者的智力潜能,使学习者学会如何去发现新的信息、对信息进行转换和组织,使其能够超越所得信息并提出解决问题的探索模式及其最优方法和策略。布鲁纳的认知观点和皮亚杰的认知观点在很大程度上都是相似的。二者都强调认知结构及学习者对其结构进行自我调节的主体性和重要性。这些观点为外语学习策略研究建立了基本的理论平台。

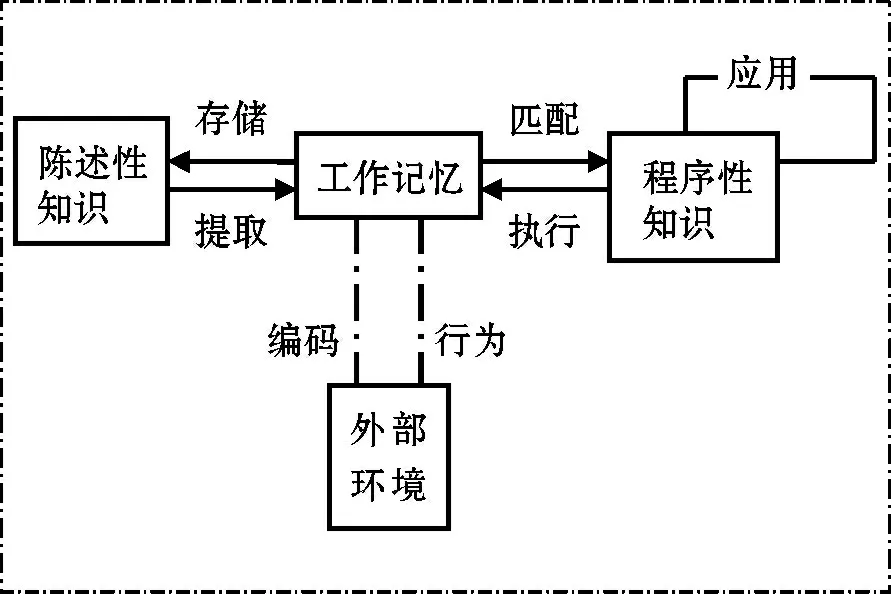

基于认知心理学的理论观点,安德森提出了思维适应控制模式(Adaptive Control of Thought),认为人的认知活动来源于实践,并通过思考获得理性认识——认知活动过程[4]。这种认知活动过程也可看成是信息加工过程,包括对外界刺激信息的知觉、关注、编码、提取、储存和输出等过程。在其认识过程中主体具有一定的认知结构[2]。安德森从产生式系统出发对认知结构进行了描述,并把记忆中的知识分为陈述性知识和程序性知识两种[4]。比较而言,陈述性知识是相对静态的知识,反映事物的状况及其联系;而程序性知识则要对信息进行某种运作从而使之发生转变。这种转变也包括陈述性知识向程序性知识的转变。安德森将其转变分为三个阶段,即认知阶段、联结阶段和自动化阶段。认知阶段是学习者储存信息、形成技能学习的表征阶段。绝大部分学习者的技能学习始于认知阶段。联结阶段即指学习者把离散的信息和知识按规则组合成有效的产生式规则并将其运用到实际的言语交际中。顾名思义,自动化阶段是指语言产生的程序变得越来越自为而不是一种意识要求。换言之,学习者的知识学习与其运用已经形成了一种习惯和能力。同理,外语学习是一种复杂的认知和技能学习过程,因而,也是一个由陈述性知识向程序性知识转变的过程(见图1)。

图1 认知 理论模式[4][5]

如图1所示,陈述性知识与程序性知识的转变不仅仅是一个简单的直线关系过程,而是一个相互作用、相互影响的复杂过程。这一过程涉及学习者的内在努力、编码等认知活动以及外部环境对学习者应用所学知识的影响。从更深层次上看,安德森的理论模式向我们展示的是知识学习是如何向学习能力转变的。值得注意的是,在其转变过程中,无论是认知阶段、联结阶段还是自动化阶段,学习者都要使用具体的策略以完成各阶段的任务和目标。安德森提出四种学习策略(复述、加工、组织和总结)并认为这些策略是把新信息储存到长期记忆中的有效方法。由此可见,安德森的认知理论模式不但为第二语言学习中语言习惯的形成、语言知识的构建和发展等提供了重要的理论框架,还为语言学习策略研究奠定了翔实的理论基础[4]。

O’Malley和Chamot在解读安德森认知理论时指出,学习策略是学习者应用于任务的复杂过程,表现为程序性知识[6]。陈述性知识和程序性知识相比,程序性知识多用于实际操作,属于人的智慧技能范畴,是一种特殊的心智技能,因而也称为策略性知识或方法性知识。外语学习策略就属于特殊的程序性知识,学习者对外语学习策略掌握的过程就是形成心智技能的一个过程,对外语学习策略的培养就是对外语学习能力的培养,同时也是把外语学习策略知识转变成学习能力的过程。从外语学习策略知识向学习能力的转化过程中,学习者的认知阶段是可以进行描述的陈述性知识,学习者通过理解什么是外语学习策略、学习策略的意义及学习策略的实施条件等知识,可以提高学习者对学习策略的元认知的知识水平,据此,根据自己的实际情况,选择适当的学习策略,总结自己的元认知体验,提高自己的元认知能力。

二、元认知理论与学习策略

元认知理论是认知理论中一个很重要的概念和要素。这一概念是美国心理学家弗拉维尔最早提出的[7]。对认知的认知,是学者们对元认知所给出的最简明的定义。其实,元认知就是学习者对认知活动的自我意识和自我调节。它既包括认知主体对自身心态、能力、任务与目标及认知策略等方面的知识,又包含认知主体对自身认知活动的计划、监控和评价。因而,元认知既是一种知识又是一种能力。元认知理论结构由元认知知识、元认知体验和元认知监控三部分组成[8]906-911,每一个组成部分又包括三个低阶成分(见图2)。显而易见,元认知理论与元认知学习策略是密切相关的。

图2 元认知理论模式[8]

元认知知识(metacognitive knowledge)就是有关认知的知识,即学习者对于什么因素影响自身认知活动的过程与结果、这些因素是如何起作用的或相互作用等问题的认识。元认知知识由自我认识、学习任务和策略知识三个部分组成:首先,元认知知识是作为学习者的知识,即有关人认知加工者的一切特征的知识。比如,学习者对自己的学习兴趣、学习习惯及学习能力等方面的认知、对学习者之间个体差异的认知,以及学习者认知水平和影响认知活动的各种主、客体因素及各种因素相互作用的认知。其次,元认知知识是关于学习任务的知识,也就是学习者对认知目标、认知任务以及认知材料等的正确认识。学习者是否认识到不同认知活动的目的和任务会有不同的要求,会影响学习者认知活动的进行和结果也是元认知知识的一种体现。再次,元认知知识还涉及学习策略及策略使用的知识。比如,认知活动的种类和内容的不同,学习策略的选择和使用也应该不同;对不同的认知活动和不同的认知任务要采取不同的认知策略以达到最佳学习效果等。

元认知体验(metacognitive experiences)是指伴随认知活动而产生的认知体验。在认知活动中,学习者的元认知知识和元认知体验是相互作用的。从一方面讲,元认知体验可以导致认知主体元认知知识的增加,并通过认知体验在认知活动中产生新的认知知识。这种情形使得元认知知识由于元认知体验为其提供有关认知个体、认知任务和认知策略的信息而得到不断发展。从另一方面讲,元认知知识可以帮助认知主体理解元认知体验的意义以及元认知体验,对认知行为所起到的促进作用。虽然元认知体验可以是对“知”的体验,也可以是对“不知”的体验,元认知体验对认知任务的完成、认知目标的设立以及对认知体验所做出的反应都起着重要的作用。因此,元认知体验也包含着情感体验。其体验结果是与学习者在认知活动中所处的位置及已取得的进展息息相关的。例如,在体验的过程中,无论体验主体是对“知”的体验还是对“不知”的体验,其结果都会因成功或愉悦而去尝试新的体验、设立新的目标。相反,也有可能由于失败或困惑的体验而修改或放弃原有的目标。如果学习者能够对不同的认知体验做出客观的、理智的反应,其学习效果势必会得以提高。

元认知调控(metacognitive regulation)是元认知理论的核心,泛指学习者对自身认知行为的控制,即学习者在进行认知活动的过程中不断地对自己进行积极、自觉的监视、控制和调节,包括自我计划、自我检查及自我评价等。元认知调控的第一个层次体现在学习者根据认知活动的特定目标设定计划,包括预计结果、选择策略并预估其有效性;第二个层次是学习者在认知活动中对认知行为进行监控,即根据认知目标及时评价、反馈认知活动的结果与不足,正确估计自己达到认知目标的程度、水平,并根据有效性标准评价各种认知行动及策略的效果;第三也是最后一个层次,是学习者对自身认知活动的调节,即根据学习者对认知活动结果的检查,对所发现问题所采取的相应措施,及时修正、及时调整学习策略和认知策略以达到预期的目标。综上所述,元认知知识、元认知体验和元认知调控三者是相互影响、相互制约的[8]906-911。元认知知识是基础,学习者掌握元认知知识有利于其产生积极、准确的元认知体验,而准确和积极的元认知体验又会对有效地实施元认知监控,并由此积累正确的元认知知识和经验起到促进作用。

显而易见,元认知的发展是在认知发展的基础上而发展的。那么,二者的区别又何在呢?认知是指人们获得知识和应用知识的过程,这一过程包括感觉、知觉、记忆、想象和思维等认知活动。人脑在接受外界输入的信息时,往往要经过头脑的加工处理,转换成内在的心理活动,进而支配人的行为,这一系列过程也可称作是信息加工的过程或最基本的心理活动过程,也就是认知过程。认知的对象是外在的、具体的。认知的内容是认知主体对认知对象所进行的某种智力操作,从而使认知主体获得认知活动的结果与进展。这种结果与进展是通过认知主体在认知活动或信息加工过程中直接获取的。相比之下,元认知是认知主体对认知的认知和对认知的监控,是认知活动的最高水平。元认知的对象是内在的、抽象的。其内容是对认知活动进行调节控制,并对影响认知活动进展的现象采取修正措施以使认知主体获得认知活动的有效结果。因而,元认知是通过认知主体对认知的调控来影响和促进认知的发展。元认知研究的一个重要意义是解决学习者怎样“学会学习”的问题,因为元认知是认知活动的最高水平,而元认知水平的高低在很大程度上与学习者的认知能力、策略能力以及自我发展能力密切相关。

三、外语学习策略理论

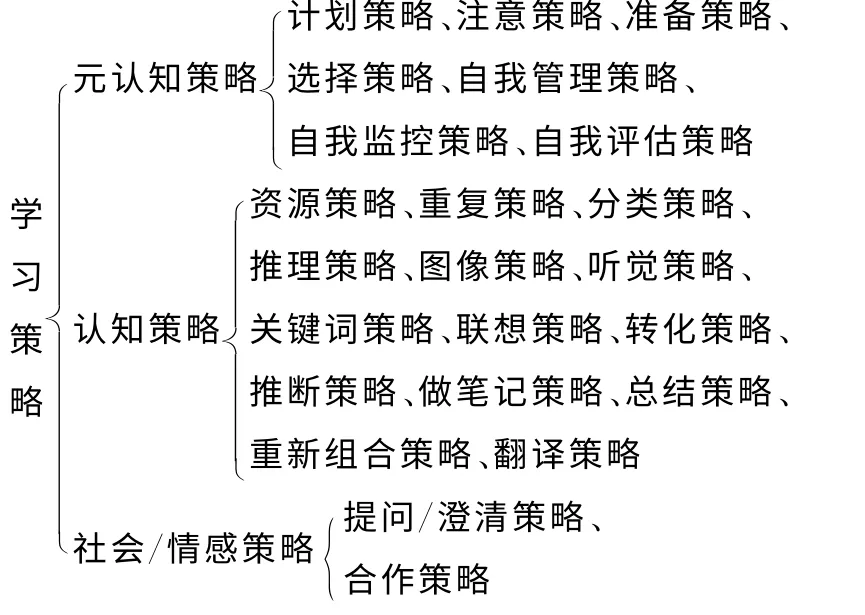

如上所述,认知和元认知的中心思想是围绕着学习者认知活动和认知过程以及与其相关认知因素而进行的理论研究,主张在教学过程中充分发挥学习者的主观能动作用,积极培养和发展学习者的认知能力包括情感认知在内的元认知能力。在外语学习策略研究中,认知理论观一直在其理论构建中起着主导作用。无论是较早的学习策略理论模式[6][9]还是较新的学习策略理论框架[10]320-337,都是基于认知理论观而创建和发展的。显然,O’Malley 和Chamot[11][6]等的外语学习策略理论研究就是以认知理论的三个主要内容而界定和命名的,与此同时,创建了著名的外语元认知策略、认知策略及社会/情感策略的三分法,每一类策略又包括了若干条子策略(见图3)。O’Malley 和Chamot把元认知策略看做是为了成功学习一门外语而采取的管理步骤,是学习者调控学习进程的行为,是一种高层次的实施性技巧,可以对学习进程进行计划、规范、监控指导。因而,元认知策略包括学习目标的制定、选择注意、自我规划、指导、监控及评价等方法。认知策略主要指学习者在外语学习活动中对语言信息的处理,包括重复、组织、推测、总结、演绎、利用视觉想象、迁移和拓展等方法。社会/情感策略则指学习者选择与其他学习者或操本族语者互动、与他人合作学习、主动提问以澄清疑问、自我交流及调解学习者个人情感因素等学习方式。O’Malley和Chamot认为这三类策略存在着层级关系。元认知策略要高于其他两类策略,因为在外语学习中,要使学习成为学习者自觉、能动的认知活动,就要利用元认知策略对外语学习的全过程进行有效规划、监控和评价。他们还认为,外语学习者如果没有元认知策略意识或者不对自己的学习进行有目标的规划和监控,这类学习者就会在学习中失去方向、看不到进步,从而会因没有成就感而对学习感到厌倦。因此,元认知策略在外语学习中是至关重要的。

图3 认知视角下的外语学习策略理论模式1[6]

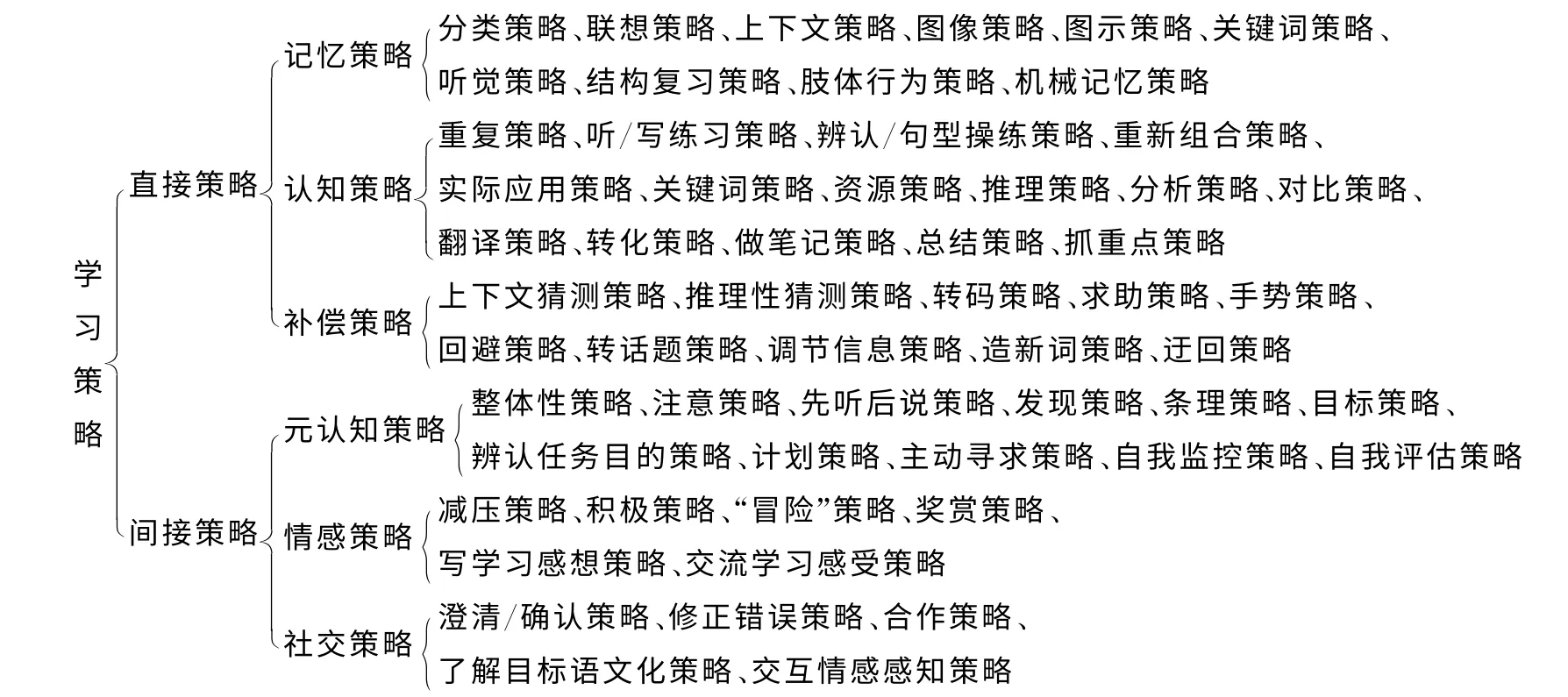

与O’Malley和Chamot的模式相比,Oxford的学习策略理论模式可谓是大同小异[9]。所不同的是Oxford 的模式在学习策略的分类上更详尽、更具体(见图4)。Oxford根据认知活动的不同范畴将策略分为直接策略和间接策略两大类。直接策略是指策略的使用与所学语言具有直接关系,由记忆策略、认知策略、补偿策略三个次类组成;而间接策略是指策略的使用与所学语言没有直接联系,也是由三个次类组成,分别是元认知策略、情感策略和社交策略。Oxford 把情感策略和社交策略各分为独立的策略类别,进一步说明情感因素在学习者认知活动中的重要性。这一点在Macaro的策略模式中也有所体现[10]320-337。然而,从广义上讲,记忆策略、认知策略和补偿策略都属于认知策略的范畴;元认知策略、情感策略和社交策略在Macaro的策略模式中被归为元认知策略的范畴。

图4 认知视角下的外语学习策略理论模式2[9]

如果说O’Malley 和Chamot和Oxford的学习策略模式的理论均源于认知理论,Macaro的新建模式也不例外。Macaro把学习策略分为认知和元认知两大类,每类策略中又包括一系列的策略群(cluster of strategies),并认为策略可分为有意识和无意识的(陈述性知识和程序性知识),也可分为直接参与认知活动和间接对认知活动进行计划、监控和评估的(直接策略和间接策略);元认知策略是用来调控有意识的认知活动的高层次策略,包括情感策略和社交策略[10]320-337。Macaro还认为策略群之间是相互作用的;策略群与其他认知过程与认知因素也是相互作用的。虽然Macaro的策略模式与O’Malley 和Chamot和Oxford的外语策略模式都是在认知理论的框架下建立并发展起来的,但是,它们在研究认知因素的维度上还是有别的。区别之处在于O’Malley 和Chamot和Oxford策略模式的研究重点是对外语学习策略的界定和分类所进行的具体描述与阐释;而Macaro的理论模式更注重策略与策略因素的宏观及其多维度研究(见图5),把认知理论在学习策略的研究中进一步推向深入。

如图5 所示,该理论模式研究的主要内容不但强调了策略与认知过程和语言技能等在概念上的差异及其相互关系,而且还强调了策略与其他相关认知因素的相互作用关系。这些关系的研究包括学习策略与潜意识活动、学习策略与认知因素(如工作记忆、学习目的、学习任务等)、学习策略与二语习得、学习策略与学习动机、学习策略与学习风格/认知风格和学习策略与语言技能等。Macaro的理论模式不但阐述了认知理论和认知因素在学习策略理论研究中的具体应用和体现,而且还详尽地梳理并描述了各变量间的相互作用关系,从而使外语学习策略理论模式的构建具多维性、全面性和系统性。毫无疑问,Macaro 的学习策略认知模式为外语学习策略理论研究的进一步完善做出了新的贡献[12]16-20。

图5 认知视角下的外语学习策略理论模式3[10]320-337[12]16-20

四、结语

认知理论和元认知理论强调学习者是语言学习的意义建构者,强调学习的认知过程/信息加工过程是它的两个关键环节。认知水平的高低和认知过程的效率往往取决于学习者元认知水平的发展——既包括对正在发生的认知过程和自我认知能力及两者相互作用的认知,也包括认知主体对自身心理状态、能力、目标、策略等方面的认知以及对自身认知活动的计划、监控和评价——元认知水平发展的重要途径就是在学习过程中实施元认知策略。认知理论视域下的外语学习策略理论模式充分体现了学习者在语言学习过程中的主体作用和自主能力的重要性,因为学习策略的有效性也是体现学习者会不会学习的标志,是衡量学习者能力的尺度及影响学习效率的重要因素。综上所述,外语学习策略理论研究无论从理念上还是从方法上都大大地促进了外语学习研究的进展[13]。不容忽视的是外语学习策略的理论研究不但涉及学习策略的定义、界定、分类原则及其研究模式的自身发展和不断完善等问题,而且还对学习策略的实证研究起着理论性、方向性和操作性的指导作用。

[1]刘永兵 .西方二语习得理论研究的两种认识论取向——对我国外语研究的启示[J].东北师大学报,2010(4):36-42.

[2]Piaget,J.Genetic epistemology[M].New York:Columbia University Press,1970.

[3]Bruner,J.Studies in Cognitive Growth[M].York:Wiley,1966.

[4]Anderson,J.R..The architecture of cognition[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1983.

[5]安德森.认知心 理 学[M].长春:吉 林 教育出版社,1989.

[6]O’Malley,J.M.and A.U.Chamot.Learning strategies in second language acquisition [M].Cambridge University Press,1990.

[7]Flavell,J.H.Metacognitive aspects of problem solving[C]//In L.B.Resnick(ed.).The nature of intelligence.Hillsdale,NJ:Erlbaum,1976:231-236.

[8]Flavell,J.H.Metacognition and cognitive monitoring:A new area of cognitive-developmental inquiry[J].American Psychologist,1979(34).

[9]Oxford,R.L.Language learning strategies:What every teacher should know[M].Boston,MA:Heinle& Heinle,1990.

[10]Macaro,E.Strategies for language learning and for language use:Revising the theoretical framework[J].The Modern Language Journal,2006(3).

[11]O’Malley,J.M.,A.U.Chamot and C.Walker.Some application of cognitive theory to second language acquisition[J].Studies in Second Language Acquisition,1987(6):287-306.

[12]王立非,陈功.第二语言学习策略的认知模式的构建与解读[J].外语与外语教学,2009(6).

[13]Cohen,A and E.Macaro(Eds.).Language learning strategies:Thirty years of research and practice[C].Oxford:Oxford University Press,2007.