休戚相关 荣辱与共

——论苏轼与王巩的交谊

2013-11-19喻世华朱广宇

喻世华, 朱广宇

(1.江苏科技大学 学报编辑部,江苏 镇江 212003; 2.江苏科技大学 计算机科学与工程学院,江苏 镇江 212003)

苏轼与王巩关系密切而全面,除了诗文交往,还包括政治、生活诸方面的交谊。特别是在政治上,两人休戚相关、荣辱与共。对于王巩的研究,有阎增山[1]、李贵录[2]的论文,而对于王巩与苏轼关系的全面研究,至今没有相关论文出现,只有杨胜宽[3]、梁建国[4]在论述张方平、东京士人交往等问题时有所涉及。因此,笔者拟在前人研究基础上,从《宋史》、宋人笔记小说,特别是从苏轼诗文角度入手,对苏轼与王巩关系作一次全面梳理,以就教于方家。

一、《宋史》、宋人笔记小说中关于苏轼与王巩关系的记载

王巩,《宋史》无传,其相关情况附录于《宋史》卷三百二十列传第七十九“王素”条后:

王素,字仲仪,太尉旦季子也……入知通进、银台司,转工部尚书,仍故职致仕……子巩,从子靖,从孙震。

巩有隽才,长于诗,从苏轼游。轼守徐州,巩往访之,与客游泗水,登魋山,吹笛饮酒,乘月而归。轼待之于黄楼上,谓巩曰:“李太白死,世无此乐三百年矣。”轼得罪,巩亦窜宾州。数岁得还,豪气不少挫。后历宗正丞,以跌荡傲世,每除官,辄为言者所议,故终不显。[5]10402-10405

王巩出身于政治世家,祖父为太尉王旦,父亲为工部尚书王素,家族其他成员亦为重要官员[注]《宋史》卷三百二十列传第七十九载:"靖字詹叔……熙宁初……拜太常少卿、直昭文馆、知广州。居二年,入为度支副使,卒。子古,字敏仲,第进士……绍圣初……以集贤殿修撰为江、淮发运使,进宝文阁待制、知广州…… 堕崇宁党籍,责衡州别驾,安置温州。复朝散郎,寻卒。震字子发,以父任试铨优等,赐及第……元祐初,迁给事中……绍圣初,复为给事中,权吏部尚书,拜龙图阁直学士、知开封府。震与章惇皆吕惠卿所荐,而素不相能……惇惧,以狱付大理,而徙震为枢密都承旨,遂坐折狱滋蔓、倾摇大臣,夺职知岳州,卒。"(参见脱脱等所著《宋史》,中华书局1977年版第10405-10407页)。在这个显赫的家族背景下,就仕途发展而言,王巩相对逊色,“每除官,辄为言者所议,故终不显”。“跌荡傲世”固然是一个原因,但更重要的在于他与苏轼特殊而密切的关系。

罗大经《鹤林玉露》载:

东坡于世家中得王定国,于宗室中得赵德麟,奖许不容口。定国坐坡累,谪宾州。瘴烟窟里五年,面如红玉,尤为坡所敬服。[6]130

其实从王巩遗留的著作也可以得到佐证。王巩的主要著作共有七种,但完整保存下来的只有三种——《甲申杂记》《闻见近录》《随手杂录》[注]李贵《宋代王巩略论》认为王巩留下来的著作为《文集》《诗集》《论语注》《清虚杂记补阙》《甲申杂记》《闻见近录》《随手杂录》七种,完整保留下来的为后三种,见《贵州大学学报( 社会科学版)》2003年第1期;阎增山《 略论王巩及其杂著》也持相同看法,见《聊城师范学院学报(哲学社会科学版)》1987年第1期。。“三书皆间涉神怪,稍近稗官,故列之小说类中。然而所记朝廷大事为多,一切贤奸进退,典故沿革,多为史传所未详,实非尽小说家言也。”[7] 卷140,子部五十·小说家类一与苏轼有关的记叙虽也“间涉神怪”,但大都为“朝廷大事”——元丰时期的乌台诗案、元祐时期的苏轼被重用、元符时期的苏轼被迫害等。

首先,关于元丰时期乌台诗案的记载。王巩《甲申杂记》有“李定称苏轼”条:

天下之公论,虽仇怨不能夺也。李承之奉世知南京,尝谓余曰:昨在侍从班,时李定资深鞫苏子瞻狱,虽同列不敢辄启问。一日,资深于崇政殿门,忽谓诸人曰:“苏轼,诚奇才也。”众莫敢对,已而曰:“虽二三十年所作文字诗句,引证经传,随问即答,无一字差舛,诚天下之奇才也。”叹息不已。[8]77

费衮《梁溪漫志》驳其失实,应该是有道理的。乌台诗案发生于元丰二年(1079),而苏轼反对变法始于熙宁二年(1069)。李定追查苏轼反对新法的讥讽文字当为熙宁二年(1069)至元丰二年(1079)这10年所作的文字,不会追查“二三十年所作文字诗句”, 王巩显然有夸大事实的嫌疑。但这种夸大其实是可以理解的,王巩借别人的转述,用苏轼的政敌来夸奖苏轼,可以更加反衬“苏轼,诚奇才也”的结论。

另外,《闻见近录》还有王禹玉对苏轼进行栽赃的记载。王禹玉构陷苏轼有不臣之心,用“此心惟有蛰龙知”离间皇帝与苏轼的关系,“欲覆人之家族”[6]69,遭到章子厚的斥责。这则故事与叶梦得《石林诗话》[6]60说法大同小异,应该是有依据的。王巩的记载是苏轼在黄州时,叶梦得的记载是苏轼在“系御史狱” 时,笔者认同叶梦得的记载是“系御史狱”时而非黄州时[8],王巩在时间上可能有误记。

再就是《闻见近录》关于王禹玉阻止苏轼复出的记载:

六侄震尝谓予曰:神宗一日召执政诣天章阁,而吴雍与震预召,时为中书检正官也……至著作郎,则曰:“此非苏轼不可。”……其后灵武失律,官制隔岁乃下,比之初议,十改五六矣。[6]69-70

苏子瞻既贬黄州,神宗每怜之。一日,语执政曰:“《国史》大事,朕意欲俾苏轼成之。”执政有难色,上曰:“非轼,则用曾巩。”其后,巩亦不副上意。复有旨起苏轼,以本官知江州,中书蔡持正、张粹明受命,震当词头。明日,改承议郎、江州太平观。又明日,命格,不下。曰:皆王禹玉力也。[6]70

这两条记录其实是在为苏轼复出制造合法性依据。苏轼是神宗皇帝亲自处理的政治犯,其复出如果有神宗皇帝支持的法理依据,当更为正当。元祐时期,台谏攻击苏轼最大、最多的理由就是苏轼对先皇帝不恭。

第二,关于元祐时期苏轼被重用的记载。元祐三年,针对苏轼元祐初由汝州团练副使迅速升迁到翰林学士《随手杂录》载:

(宣仁)曰:“久待要学士知,此是神宗皇帝之意。当其饮食而停箸、看文字,则内人必曰:‘此苏轼文字也。’神宗忽时而称之曰:‘奇才奇才!’但未及用学士而上仙耳。”子瞻哭失声,宣仁与上左右皆泣。已而赐坐吃茶,曰:“内翰、内翰直须尽心事官家,以报先帝知遇!”[9]82

这一段文字被录入《续资治通鉴》,其实包含了多重含义,实质上也是为苏轼复出制造合法性依据。

再比如《随手杂录》记载了苏轼曾告诉王巩的故事:在杭州时哲宗曾派“中使”给苏轼送茶,讲完故事后议论曰:“哲宗眷遇如此,复为大臣谗逐,至贬海岛,命矣。”[9]82

这则故事非常生动,且有细节。发生与否并不重要,重要的是制造舆论:哲宗非常赏识苏轼,“大臣谗逐”苏轼才“至贬海岛”。这样既维护了皇帝,也谴责了“大臣谗逐”。

第三,关于绍圣、元符时期苏轼被迫害的记载。《随手杂录》“萧士京妻梦苏轼贬儋州之命”条颇富神秘色彩:

萧士京大夫为广东转运使,其妻事僧伽甚谨。一夕,梦僧伽别去,其妻问欲何往,曰:“后十二日苏子瞻当渡海,我送过之。”惊起,语其夫。后十二日,子瞻果有儋州之命,萧亲语于余。[9]81

《甲申杂记》则有“董必察访广西”条:

潭州彭子民,随董必察访广西,时苏子瞻在儋州。董至雷,议遣人过儋。彭顾董泣涕下曰:“人人家各有子孙。”董遂感悟,止遣一小使臣过儋,但有逐出官舍之事。[8]76

王巩借萧士京妻之口神化苏轼;借彭子民之口,反衬董必对苏氏兄弟的迫害。

王巩出生于政治世家,他关于苏轼的诸多记载,主要从政治上着眼,极力维护、神化苏轼,并为苏轼深得皇帝信任、赏识制造舆论,原因是可以理解的。但坦率地说,由于其与苏轼的特殊关系,不能说一点根据都没有,但也不能当作信史,作者有意无意在粉饰或者遮盖某些事实真相,带有“鲜明的倾向性”[1]。

二、苏轼写给王巩的有关诗文

笔者在从事苏轼研究过程中越来越深刻地感到,研究苏轼的人际关系,最可靠的办法是从苏轼著作入手。《宋史》基本是苏轼材料或观点的再现,宋人笔记小说有太多虚构、想象、个人立场与倾向在其中。因此,从苏轼遗留的资料研究苏轼与王巩的关系更为可靠。

(一)苏轼直接或间接写给王巩的诗、词

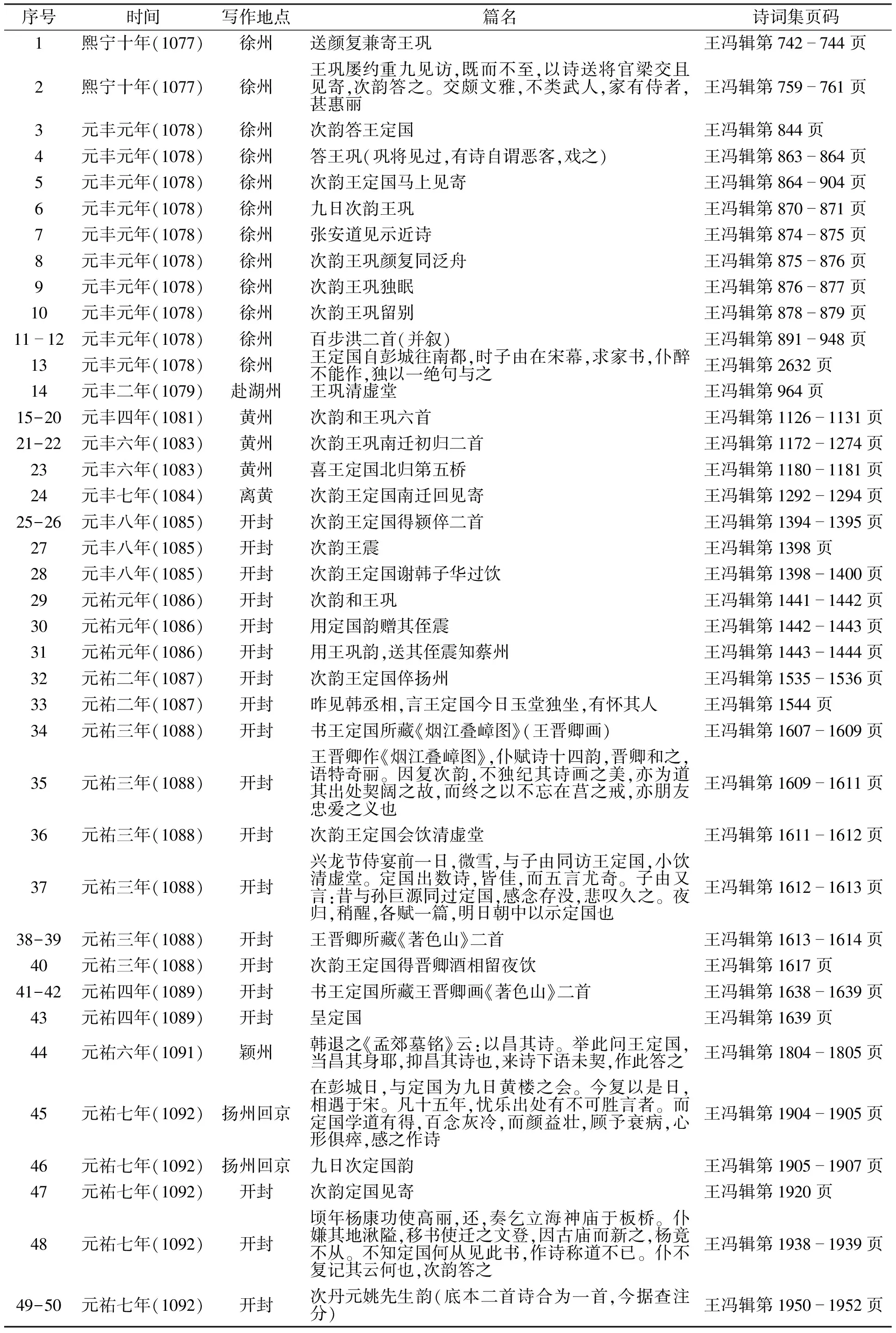

苏轼诗、词现在都有编年的版本,按时间顺序将苏轼直接或间接写给王巩的诗词予以梳理,对他们的交往情况可以获得一个总的直观的印象,见表1。

表1 苏轼直接或间接写给王巩的诗、词

序号时间写作地点篇名诗词集页码 51元祐八年(1093)开封丹元子示诗,飘飘然有谪仙风气,吴传正继作,复次其韵王冯辑第1969页52元祐八年(1093)开封次王定国韵书丹元子宁极斋王冯辑第19691970页53元祐八年(1093)开封谢运使仲适坐上送王敏仲北使王冯辑第19921994页54元祐八年(1093)开封书丹元子所示《李太白真》王冯辑第19941995页55元祐八年(1093)定州紫团参寄王定国王冯辑第2008页56补编和王定国王冯辑第2621页57元丰四年(1081)黄州南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷邹王校注第331335页58元祐元年(1086)开封定风波·谁羡人间琢玉郎邹王校注第579583页

说明:表中页码,诗集系指王文诰、冯应榴辑《苏轼诗集》,简称王冯辑;词集指邹同庆、王宗堂《苏轼词编年校注》,简称邹王校注。

从表1可以看出,苏轼与王巩的诗歌唱和开始于熙宁十年(1077)轼知徐州,一直延续到元祐八年(1093)轼知定州,时间跨度长达16年。但苏轼与王巩远在熙宁十年之前就有交往,元祐八年后仍然保持着联系。孔凡礼《三苏年谱》载,苏轼与王巩可能早在嘉祐四年(1059)三月就认识:“王素自定州移知成都,轼往见之,并上书为蜀人陈情”[10]249,同年“轼与王素之子巩(定国)相识,当为是时事”[10]2250。朱秋德《孔凡礼〈苏轼年谱〉指瑕》认为,孔凡礼先生的推测是有问题的,苏轼与王巩的交往当在嘉祐六年(1061)夏天王素回京到十一月中旬苏轼离京赴凤翔任之间,并提供《次韵王震》“携文过我治平间,雾豹当时始一斑”为证,应该是有说服力的[11],但这次相处时间并不长。苏轼与王巩的实质性交往当在熙宁二年(1069):“王巩(定国)来从轼学,为巩跋所藏真书,应巩请作《邓公砚铭》。”[10]2 547熙宁二年至熙宁四年,苏轼任职京师,当与王巩有比较密切的接触。熙宁四年(1071)七月,“轼将往杭州,辞王素(仲仪)”[10]2601。此后,苏轼任职杭州、密州,与王巩天各一方,在此期间王巩与苏辙的交往更为密切[注]笔者按,苏辙两次入幕张方平麾下,一为熙宁三年(1070)至熙宁四年(1071)任陈州教授,一为熙宁十年(1077)至元丰二年(1079)任应天府判官,而王巩为张方平女婿,故王巩在此期间与苏辙的交往比与苏轼的交往为多。。熙宁六年(1073),“王素(仲仪)卒。辙有挽词”[10]2701。熙宁九年(1076),“辙至京师,访王巩(定国)”[10]2897,“王巩招饮,作诗,辙次巩韵”[10]2898。熙宁十年(1077)正月八日,“辙应王巩(定国)之请,为其清虚堂作记”[10]2906,而王巩与苏轼重新见面则在苏轼知徐的熙宁十年(1077)。

从保存下来的苏轼与王巩诗歌唱和的纵向时间角度分析,元丰年间、元祐年间他们诗歌唱和最多;从横向与同时期友人诗歌唱和比较,苏轼留下与王巩唱和的诗歌在苏轼友人中数量名列前茅,甚至高于与“苏门四学士”或者“苏门六君子”的诗歌唱和。这说明他们关系的确非同一般。

(二)苏轼直接或间接写给王巩的文牍

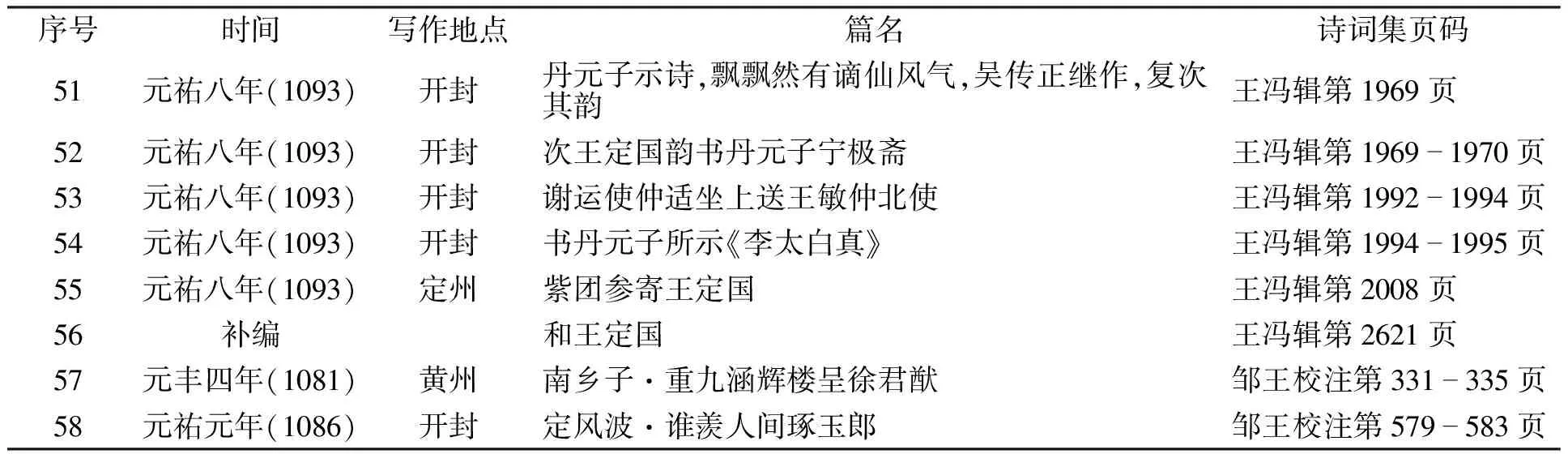

苏轼直接或间接写给王巩的文牍,按先书信再其他文章的顺序梳理。笔者认为,尺牍是最能够反映人物关系亲近程度的资料,所以列在前面,见表2。

从表2可以看出,苏轼直接或间接写给王巩的文牍,以尺牍(书信)为多,达48封,而尺牍是研究人物关系最真实、鲜活的第一手资料。从纵向时间角度分析,苏轼与王巩的通信贯穿了苏轼在黄州、离黄州、登州、翰林、杭州、颖州、扬州、定州、惠州等各个生活时段;从横向与同时期友人通信比较,苏轼留下与王巩的通信记录虽然数量不如与程正辅(73首)[12]1589/2488、滕达道(73首)多[12]1475/2473,但其时间跨度比他们长。苏轼与滕达道的交往主要集中在元丰时期,苏轼与程正辅的交往主要集中在贬谪惠州时期,都是特定时间目的明确的交往。如果再与苏门弟子比较,这种亲密程度当更清楚。笔者曾做过统计,《苏轼文集》保留下来给黄庭坚的书信5封,给秦观的书信7封,给晁补之的书信0封,给张耒的书信5封,给陈师道的书信2封,给李廌的书信19封[13]。

另外,在《苏轼文集》中,《与范梦得八首(之五)》《邓公砚铭(并叙)》《论沈辽米芾书》《救月图赞》《真宗仁宗之信任》亦提及王巩。

说明:1.按先书信后其他文章顺序排列;2.书信、其他文章按年代先后顺序排列;3.表中页码指孔凡礼校《苏轼文集》,简称文集。

三、苏轼与王巩关系剖析

综合上述资料可以看出,苏轼与王巩的关系是密切的,原因也是多方面的。

(一)政治上的休戚相关、荣辱与共

政治上的联系是他们最为重要的关系。王巩出身于政治世家,苏轼一生都在权力场中浮沉,因此他们之间最重要的联系不可避免与政治有关,特别是乌台诗案把他们紧紧联系在一起。乌台诗案严格意义上说不是一个法律案件,而是一个政治案件,其发生有其必然性。乌台诗案发生于元丰二年(1079),表面上是因为苏轼《湖州谢上表》中“知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民”[12]654触怒了李定等人,但其实要与当时的大形势联系方能看清楚。熙宁九年(1076)王安石第二次罢相,吕惠卿随后也离开朝廷,变法派的分裂迫使神宗皇帝不得不亲上一线推动变法。司马光等政治反对派冷眼旁观但缄口无言,而苏轼一直对熙丰变法保持异议——“托事以讽”。在变法碰到困难的情况下,神宗皇帝要推动变法就必须杀一儆百,苏轼无疑是最合适的对象:不是元老重臣,但名气很大,顺带可以给张方平、司马光等反对新法的重臣造成敲山震虎的效果。乌台诗案的处理情况特别彰显了这一点,遭受处罚的共24人。其中,遭受行政处罚的有苏轼、王诜、苏辙、王巩4人:“祠部员外郎、直史馆苏轼责授检校水部员外郎、黄州团练副使,本州安置,不得签书公事,令御史台差人转押前去。绛州团练副使、附马都尉王诜追两官,勒停。著作佐郎、签书应天府判官苏辙监筠州盐酒税务。正字王巩监宾州盐酒务,令开封府差人押出门,趣赴任。”[14]卷三百一遭受经济处罚20人,其中“罚铜三十斤”的有张方平、李清臣2人:“太子少师致仕张方平、知制诰李清臣罚铜三十斤”[14]卷三百一;“罚铜二十斤”的有司马光等18人:“端明殿学士司马光、户部侍郎致仕范镇、知开封府钱藻、知审官东院陈襄、京东转运使刘邠、淮南西路提点刑狱李常、知福州孙觉、知亳州曾巩、知河中府王汾、知宗正丞刘挚、著作佐郎黄庭坚、卫尉寺丞戚秉道、正字吴琯、知考城县盛侨、知滕县王安上、乐清县令周邠、监仁和县盐税杜子方、监澶州酒税颜复,选人陈珪、钱世雄各罚铜二十斤”[14]卷三百一。王巩遭受处分的表面理由是“收苏轼有讥讽文字不申缴入司者29人。王巩名列第一”[15] 1126,而实际上则是因为王巩是“太子少师致仕张方平”的女婿,而张方平反对新法且拒不合作,与苏轼兄弟情同父子,处分王巩有杀鸡儆猴的意味。苏轼对此是清楚的,因此对王巩受牵连抱有深深的歉意:“罪大责轻,得此甚幸,未尝戚戚。但知识数十人,缘我得罪,而定国为某所累尤深,流落荒服,亲爱隔阔。每念至此,觉心肺间便有汤火芒刺。”[12]1513“定国以余故得罪,贬海上五年,一子死贬所,一子死于家,定国亦病几死。余意其怨我甚,不敢以书相闻。而定国归至江西,以其岭外所作诗数百首寄余,皆清平丰融,蔼然有治世之音,其言与志得道行者无异。幽忧愤叹之作,盖亦有之矣。”[12]318苏轼对王巩贬谪后主动联系表示由衷的感激:“今得来教,既不见弃绝,而能以道自遣,无丝发蒂芥,然后知定国为可人,而不肖他日犹得以衰颜白发厕宾客之末也。”[12]1513-1514乌台诗案、黄州流放是苏轼的“炼狱”,这段时间的友情在苏轼一生中占有特别的分量。乌台诗案把苏轼与王巩紧紧联系在一起。这种政治上的联系,在以后的岁月中历经考验。

元祐年间苏轼“三入承明”遭到三波围攻[16],王巩也是“每除官,辄为言者所议”[5] 10405。特别是苏轼“一入承明”期间遭到台谏攻击最多,其中就包括举荐王巩。元祐三年,苏轼不得不连续写下《乞郡札子》《辨举王巩札子》,为与王巩的关系申辩:“臣所举自代人黄庭坚、欧阳棐,十科人王巩,制科人秦观,皆诬以过恶,了无事实。”[12]829“巩与臣世旧,幼小相知,从臣为学,何名‘谄事’?”[12]831

苏轼元祐四年到五年知杭期间,曾有公事拜托王巩向刘挚疏通[10]2111:“近说与子由,令为老兄力言,而此人懒慢谬悠,恐不尽力,故以托定国,彼此非为身事,力言何嫌也。”[12]2458其亲密无间与苏辙相比也不逊色,甚至更为随便。

元祐六年,当苏轼与刘挚势力斗争白热化时,苏轼并不因王巩为刘挚亲属而有所避讳:“近日都下,又一场纷纷,何时定乎?颍虽闲僻去都下近,亲知多特来相看者,殊倦于应接,更思远去而未能也。未缘言面,千万保啬。”[12] 1524“自公去后,事尤可骇。平生亲友,言语往还之间,动成坑阱,极纷纷也。不敢复形于纸笔,不过旬日,自闻之矣。得颍藏拙,余年之幸也。自是刳心钳口矣。此身于我稍切,须是安处,千万相信。”[12]1526“风俗恶甚,朋旧反眼,不可复测,故不欲奉书,畏浮沉尔……公敝屣浮名,一寄之天,不过淮上上回文,以无为有尔。然亦未必如此,但恐流俗观望,复作两楹之说,皆不足道也。某所被谤,仁圣在上,不明而明,殊无分毫之损。但怜彼二子者,遂与舒亶、李定同传尔,亦不足云,可默勿语也。”[12]1526政治上讳莫如深的一些秘密,苏轼毫无忌讳地告诉王巩[注]笔者按,苏轼的这些信当与刘挚、赵君锡的政治斗争有关,联系刘挚与王巩的姻亲关系,更见其关系非同一般。。

绍圣、元符时期,苏轼贬谪惠州、儋州,王巩与苏轼一样,先是贬谪签书荣州,后来“追毁出身以来告敕,除名勒停,送全州编管”[17]卷二六,直到元符三年(1100)才北归。

崇宁元年(1102),朝廷大兴党祸,“籍元祐及元符末宰相文彦博等,侍从苏轼等、余官秦观等、内臣张士良等、武臣王献可等凡百有二十人,御书刻石端礼门”[5]卷十九徽宗纪。王巩列名“余官”,侄子王古亦列名其中,同苏轼、苏辙兄弟一起进入“元祐奸党”行业。苏轼与王巩政治上的密切联系,使他们殊途同归。

苏轼与王巩政治上的紧密联系是他们关系中最为明显的、也是不可回避的方面,有论者认为:“政治生活对于苏轼,很多时候是比学术著作、文艺创作更重要的;离开了政治,我们并不能真正了解苏轼。”[18]在苏轼所交往的朋友中,苏轼与王巩政治上休戚相关、荣辱与共最为明显。

(二)文学艺术上的共同爱好

苏轼与王巩的关系,当然不仅仅是政治关系,还有共同的爱好和兴趣作为支撑。从表1可以看出,王巩与苏轼在诗歌上多有唱和。这种共同的兴趣爱好,加深了相互之间的感情:“又念昔日定国遇余于彭城,留十日,往返作诗几百余篇,余苦其多,畏其敏,而服其工也。”[12]318写于元丰六年(1083)的《王定国诗集叙》一直念念不忘彭城诗会。彭城诗会是王巩与苏轼诗歌唱和的开始,其影响之深苏轼后来屡屡提及,特别是王巩“与客游泗水,登魋山,吹笛饮酒,乘月而归”的潇洒形象,甚至直接进入了《宋史》。

王巩不但在诗歌上与苏轼是同道,而且在艺术方面与苏轼也有诸多共同点。乌台诗案同受牵连遭受处分的王诜,是苏轼与王巩共同的朋友,在苏轼诗歌中保留了与他们交往的痕迹,如《次韵王定国得晋卿酒相留夜饮》[15] 1617。王诜作《烟江叠嶂图》《著色山》,两幅画都送给了王巩,苏轼为此专门各写了和诗。苏轼乌台诗案时遭受处分的两个朋友,一个画画,一个收藏该画,苏轼为此写诗,这亦算人生交往和书画史上的盛事[注]笔者按,虽然王诜与苏轼关系也很密切(政治上受乌台诗案牵连,有诗画方面的共同爱好,生活上也有诸多联系),但与王巩相比并未荣辱与共,苏轼出知定州,“以小史高俅属王诜”,“苏轼与王诜交往文字记载止于此”(见孔凡礼《三苏年谱》,北京古籍出版社2004年版第2484页)。。

另外,王巩在书法上也有一定造诣:“近日米芾行书,王巩小草,亦颇有高韵,虽不逮古人,然亦必有传于世也。”[12]2204“君数书,笔法渐逼晋人。”[12]1520-1521

文学艺术上的共同爱好,从另一个方面深化了苏轼与王巩交往的内涵。

(三)生活上的多种联系

苏轼与王巩产生深厚友谊,除了政治上、文学上的密切关系,还包含生活上的多种联系。

第一,与双方亲属、朋友的全方位交往。其中最重要的交往当属苏氏父子与张方平的交往。苏轼兄弟与张方平的关系情同父子甚至超过父子,王巩作为张方平的女婿,无疑是其重要的联系纽带。关于张方平与苏氏父子的交谊,杨胜宽曾作过较有深度的分析[3],笔者也曾做过探究[19],不赘言。

苏轼同王巩家族的其他成员亦有交往。元祐元年(1086),苏轼在开封写有《次韵王震》[15] 1398《用定国韵赠其侄震》[15] 1442-1443《用王巩韵,送其侄震知蔡州》[15] 1443-1444。王巩的侄子王震在苏轼贬谪黄州时期对苏轼多有帮助:“闻道吹嘘借余论,故教流落得生还。清篇带月来霜夜,妙语先春发病颜。”[注]陈鹄《耆旧续闻》载:“东坡谪黄岗,元丰末,移汝州团练副使。制词云: ‘苏某谪居之久,念咎已深。人才实难,不忍终弃。’坡甚叹服。盖王子发词也。元祐初,坡入掖垣,尚与子发同僚,和子发诗云:‘清篇带月来霜夜,妙语先春发病颜。’盖为此也。”(颜中其《苏东坡轶事汇编》,岳麓书社1984年版第84页)王震在苏轼最为困难的时候借执行任务的便利,为苏轼留下了复出的政治合法性。[15] 1398绍圣元年(1094),苏轼贬谪惠州期间与太守王敏仲(王巩另一个侄子)也有密切交往,留下诗歌一首《谢仲适坐上送王敏仲北使》[15] 1992、尺牍18篇之多[12]1689-1696。借助王敏仲的关系,苏轼为广州人民做了很多善事,比如推荐邓守安解决广州一城人的饮水问题(《与王敏仲十八首》之十一、十五),筹建医院解决广州商旅疾病问题(《与王敏仲十八首》之九、十三)。除了公事,苏轼在生活中碰到问题也请王敏仲解决:“某虑患不周,向者竭囊起一小宅子。今者起揭,并无一物,狼狈前去,惟待折支变卖得二百余千,不知已请得未?”[12]1691“某为起宅子,用六七百千,囊为一空,旦夕之忧也。有一折支券,在市舶许节推处,托勘请。自前年五月请,不得,至今云未有折支物。此在漕司一指挥尔。告为一言于志康也。又有医人林忠彦者,技颇精,一郡赖之,欲得一博士助教名目,而本州无阙,不知经略司有阙可补否?如得之,皆谪居幸事也。”[12]1694既以公事又以私事相托,可见苏轼与王敏仲关系非同一般,这当然与王巩有关。

王巩与苏辙联系非常密切,前面已有涉及[注]苏辙《栾城集》与王巩的诗歌唱和有《次韵王巩廷评招饮》《雪中会孙洙舍人饮王氏西堂戏成三绝》《将至南京雨中寄王巩》《次韵王巩见赠》《次韵王巩九日同送刘莘老》《次韵王巩欲往徐州见子瞻以事不成行》《闻王巩还京会客剧饮戏赠》《次韵王巩游北禅》《次韵王巩怀刘莘老》《饮饯王巩》《送王巩兼简都尉王诜》《除夜会饮南湖怀王巩》《次韵张恕戏王巩(去岁此日大雪,仆醉定国东斋)》《次韵王巩上元见寄三首》《次韵王巩见寄》《次韵王巩代书》《次韵王巩自咏》《次韵王巩同饮王廷老度支家戏咏》《送王巩之徐州》《次韵张恕九日寄子瞻》《戏次前韵寄王巩二首》《次韵王巩见寄》《次韵王巩元日》《次韵答王巩》《次韵王巩留别》《喜王巩承事北归》《和王巩见寄三首》等,另有《王巩通判扬州》《荐王巩札子》《举王巩乞外任札子五首》等公文与王巩有关(苏辙《栾城集》,上海古籍出版社1987年版)。王巩在苏辙去世后曾三次写诗悼念苏辙。《挽苏黄门子由》其一:“忆昔持风宪,防微意独深。一时经国虑,千载爱君心。坤道存终始,乾纲正古今。当时人物尽,惆怅独知音。”其二:“已矣东门路,空悲未尽情。交亲逾四纪,忧患共平生。此去音容隔,徒多涕泪横。蜀山千万叠,何处是佳城。”其三:“静者宜膺寿,胡为忽梦楹。伤嗟见行路,优典识皇情。徒泣巴山路,终悲蜀道程。弟兄仁达意,千古各垂名。” (见百度百科“王巩”词条http://baike.baidu.com/view/202134.htm),王巩与苏门弟子黄庭坚、秦观等亦有深度交往。黄庭坚有《王定国文集序》(《山谷集·内集》卷一六),秦观有《王定国注论语序》(秦观《淮海集》)。

这种与双方亲朋故旧的全方位交往,使苏轼与王巩的交游具有了世交的意义,由此也就具有了特别的深度。

第二,平时一系列的日常交游。这种朝堂之外的日常交游,对于加深和巩固友谊具有极为重要的作用。苏轼与王巩的彭城交游,无疑为其交往定下了基调,苏轼为此写下了与王巩的大量和诗(见前述)。王巩家的清虚堂是苏轼兄弟多次光顾的地方,他们于熙宁九年(1076)、熙宁十年(1077)、元丰八年(1085)、元祐三年(1088)、元祐四年(1089)多次聚会,梁建国对此曾有介绍[4],不赘述。

第三,爱人以德,直言相谏,甚至有不好为外人道者。这一点特别能够反映相交的实质。比如苏轼对王巩喜爱女色就多次提出忠告:“粉白黛绿者,俱是火宅中狐狸、射干之流,愿深以道眼看破。”[12]1514“前书所忧,惟恐定国不能爱身啬色,愿常置此书于座右……但目前日见可欲而不动心,大是难事。又寻常人失意无聊中,多以声色自遣。定国奇特之人,勿袭此态。相知之深,不觉言语直突。”[12]1516这种对私人生活的忠告,如果不是“相知之深”,确实会让人感觉“言语直突”。再比如,对王巩性格弱点提出规劝,“公平生不慎口,好面折人”[12]1527等等。对王巩过分赞扬、吹捧自己,苏轼亦提出委婉的批评:“又中间一书,引物连类,如见当世大贤。意谓是封题之误,必非见与者,而其后姓字则我也,尤所不谕。”[12]1528而当王巩在仕途遭受挫折出现消沉时则予以鼓励:“但静以待之,勿令中途龃龉,自然获济。如国手棋,不烦大段用意,终局便须赢也。”[12]1524苏轼对王巩的忠告、规劝、批评、鼓励,表现了君子爱人以德的交友之道,这一点在苏轼与李廌交往中也有体现。爱人以德是苏轼交友的基本原则[13]。

除此以外,生活上的原生态同样可以在苏轼给王巩的书信中寻找到踪迹:“知今日会两婿,清虚阴森,正好剧饮,坐无狂客,冰玉相对,得无少澹否?扶病暂起,见与子由简大骂,书尺往还,正是扰人可憎之物,公乃以此为喜怒乎?仙人王远云,得此书,当复剧口大骂之,固应尔。然而不可以徒骂也。知公澹甚,往发一笑。”[12]1523-1524千年后,苏轼的狂放不羁、与王巩的亲密无间宛然在眼前。

四、苏轼与王巩交往的意义

苏轼与王巩的交往,在当时和今天都具有特别的意义。

在冷酷、血腥、以利益为主的封建官场中,所谓朋友关系,随着政治形势改变而改变并不鲜见,比如章惇、林希与苏轼关系的变化,王安石和吕惠卿关系的变化等等。苏轼与王巩不因境遇变化而始终如一,特别是在形势逆转时,不怕遭受牵连,患难中不离不弃。这种友谊不因时间流逝、形势改变而改变。乌台诗案和黄州流放已如上述,绍圣年间双方友谊一如既往更值一提。

在惠州,在苏轼给王巩的书信中,既有对老朋友的宽慰:“凡百不失所。风土不甚恶。某既缘此绝弃世故,身心俱安,而小儿亦遂超然物外,非此父不生此子也……南北去住定有命,此心亦不念归,明年买田筑室,作惠州人矣。”[12]1531也有比较真实的困惑流露:“某一味绝学无忧,归根守一,乃无一可守。此外皆是幻。此道勿谓渺漫,信能如此,日有所得,更做没用处,亦须作地行仙,但屈滞从狗窦中过尔。勿说与人,但欲老弟知其略尔。” “不怨天,不尤人,下学而上达,知我者,其天乎?”[12]1531苏轼晚年贬谪岭海,一般情况下都是以刚强的面目出现,诸如“日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南人”[15] 2194、“他年谁作舆地志,海南万里真吾乡”[15] 2245、“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”[15] 2367等等。倔强的苏轼将真实的困惑流露,也只有在王巩这样的“老弟”面前才会如此。

王巩同样始终对苏轼充满深切的情谊。当“绍圣乙亥春,至广陵”,见到 “吴说以笔工得子瞻书吴砚铭”后, 王巩“览之怅然”:“子瞻今去国万里,然与砚俱乎?……平生交游,十年升沉,惟子瞻为耐久。何日复相从,以砚墨纸笔为适也。王巩定国书。”[12] 2236这则“定国帖附”保存于《书王定国赠吴说帖(定国帖附)》中,真实再现了王巩患难时对苏轼的牵挂。建中靖国元年(1101)五月二十日,苏轼写《书王定国赠吴说帖(定国帖附)》,其实已经临近生命的终点。苏轼去世,“王定国及李廌皆有疏文”[6]245,王定国作挽词云:“徒泣巴山路,空悲蜀道程。弟兄仁达意,千古各垂名。”[6]267这为苏轼与王巩的交谊画上了圆满的句号。

综上所述,在苏轼交往的友人中,苏轼与王巩的关系是最为亲近、密切的,这种看法大致不算离谱。政治上的休戚相关、荣辱与共,文学艺术上的共同爱好,生活上的多种联系,使双方的友谊不因境遇变化而有所改变。这种真挚情谊,在冷酷、血腥、以利益为主的封建官场中谱写了人间自有真情的乐章,在今天的人际交往中同样显示了人性温情的魅力,因而具有特殊的意义。

参考文献:

[1] 阎增山. 略论王巩及其杂著[J]. 聊城师范学院学报(哲学社会科学版),1987(1):50-57.

[2] 李贵录.宋代王巩略论[J].贵州大学学报(社会科学版),2003(1):77-82.

[3] 杨胜宽. 张方平与苏轼的契心之交[J].中国文学研究,1992(4):33-38.

[4] 梁建国.朝堂之外:北宋东京士人走访与雅集——以苏轼为中心 [J].历史研究,2009(2):21-37.

[5] 脱脱,阿鲁图,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[6] 颜中其.苏东坡轶事汇编[M].长沙:岳麓书社,1984.

[7] 永瑢,纪昀,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,2003:1852.

[8] 王巩. 甲申杂记[M]//商务印书馆香港分馆编.历代小说笔记选(宋.第一册).上海:上海三联书店,1983.

[9] 王巩. 随手杂录[M]//商务印书馆香港分馆编.历代小说笔记选(宋.第一册).上海:上海三联书店,1983.

[10] 孔凡礼.三苏年谱[M].北京:北京古籍出版社,2004.

[11] 朱秋德.孔凡礼《苏轼年谱》指瑕[J].中国文学研究,2008(2):122-125.

[12] 孔凡礼点校.苏轼文集[M]. 北京:中华书局,1986.

[13] 喻世华.论苏轼的为师之道——以李廌为例[J].河南科技大学学报(社会科学版),2012(3):59-64.

[14] 李焘.续资治通鉴长编[M]. 北京:中华书局,1995.

[15] 王文诰,冯应榴辑注.苏轼诗集[M]. 北京:中华书局,1984.

[16] 喻世华.“为”与“不为”——论苏轼在元祐党争中的处境、操守与选择[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2011(4):86-93.

[17] 陆心源. 宋史翼[M]. 台北:文海出版社,1980.

[18] 王水照,朱刚.苏轼评传[M].南京:南京大学出版社,2011:318.

[19] 喻世华. “早以一日之知,遂托忘年之契”——论苏轼父子与张方平的交谊[M]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2012(4):117-122.