“三大行书”浅析

2013-11-18李蜀卫

李蜀卫

(遵义师范学院美术学院,贵州遵义563002)

一、引言

我国是一个有着几千年历史的文明古国,有着丰富的传统文化艺术,如诗词、戏曲、书画等,其中书法作为中国国粹的艺术形式之一,吸引着无数的书法爱好者不断探索研究。篆、隶、行、草、楷书各自洋溢着它们独特的艺术魅力,而《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食帖》被誉为天下“三大行书”,为何在众多的行书作品中独把这三幅作品排在了一起?作品背后究竟隐藏着书家怎样的心路历程?笔者首先试从三位书法家所处的历史背景、人生际遇及家庭环境作对比介绍,淡出“三大行书”创作者的个人风格,其次对他们创作“三大行书”时的创作背景及作品本身进行分析,探求“三大行书”的特点。

二、“三大行书”创作者的个人风格

时代与家世,是造就历史人物的基本条件。任何一个时代都出现了代表那一时代的文学、艺术、政治、经济等;反过来,这些时代的产物又可以折射出一个真实的社会。因此,了解时代的历史背景是我们认识时代产物的必经之路。很大程度上来说,“三大行书”就是各自时代特定的产物。社会与家庭都影响着人的成长,纵观历史,我们几乎找不到一个出类拔萃的文人学士是出生于地地道道的普通家庭,他们都牵丝联网地关系着许多人和事。因此,影响一个文人成长的重要因素之一就是家学及他们所经历的一切。

1.王羲之——“魏晋风骨”孕育一代宗师

王羲之(303-361),字逸少,出生在北方,后来生活于浙江绍兴。他出身世族,官至右军将军,会稽内史,世称“王右军”。后因事而辞官,为文誓不复出,与当代名流雅士自适,以书法词章闻名于世。从秦汉到隋唐是一个分裂动荡的历史时期,社会政治格局十分复杂,思想意识形态重叠交错,不同民族国家分立对峙,中外文化冲撞会合,这就是魏晋南北朝书画发展的大背景。

中外文化的冲撞与融合是社会长期分化组合的产物,体现了思想意识形态上的多元化。儒学信仰的动摇和中央集权的削弱联系在一起。就汉族文化而言,魏晋“玄学”[1]p92是这场思想解放运动的主流,“魏晋风骨”就是玄学名士们精神世界的体现。玄学与清谈成为一股强大的社会批评力量,它具体而深刻地渗透到各种艺术风格之中,对美术创作的作用更是不同一般。儒家思想讲究“学优则仕”,人有了学问就要去考取功名,为国家建功立业,要“入世”;而道家则讲究清逸洒脱,突出个人在社会中的存在,讲究“出世”。所以,有很多文人志士隐于山林之中,洗心灵之污浊,享尘世之欢乐。也正是在这样一个动荡不安的年代里,人们的思想得到了解放。书界一代宗师王羲之就生活在这样一个战事连绵的年代。“玄学”思想虽有其消极的一面,但也给王羲之这样的一大批文人一个发展并展现自我的大舞台。这也是《兰亭序》产生的先决条件。

2.颜真卿——忠君与恪守儒家道义

颜真卿,字清臣,号应方,唐中宗景龙三年(709)生于京城长安。他成长于盛唐时期,这是中国封建社会的一个黄金时代,而他又出生于这一黄金时代的国际大都市——京城长安。这是他能成为一个书法家和政治家的前提。而后人对颜真卿的景仰不只在于他是一个书法大家,他还是一个忠臣义士,是儒家精神品格的典范。

长安是大唐帝国的政治、经济、文化中心。这里居住着汉、胡等三十三个民族,真是摩肩接踵,挥汗成雨,人口流动量非常大,总有官员、士子、商人、艺人、佛道和外国使者等进进出出。无论定居还是暂住,长安人当中不乏来自四面八方的各界精英,他们使格局宏大的长安城充满了更加宏大的气势,洋溢着蓬勃的生命力。当时幼年的颜真卿居住在长安城内的一个叫通化坊[3]p11的地方。通化坊内有都亭驿,是朝廷设置的客舍,专供地方入朝官员和各国宾客、使臣住宿。通化坊内的居民不需出坊门就能经常感受到域内域外的各种文化。学习之外,颜真卿有时也会出门游玩,外面生动多彩的世界为他青少年时期的成长提供了一个得天独厚的条件。

颜家有着良好的家学环境。德行、书翰、文章、学识是颜真卿所认识的家族传统。应当说,这是一种文化传统,自颜氏北归第一代颜之推[3]p3著有《颜氏家训》对其后代有显著的影响外,颜氏家族尤重儒学,在继承家族文化传统的同时,便是身体力行儒家的忠义,其家族中也出现过以忠义著称的人。颜真卿称颂祖德时曾说:“其后忠义孝悌,文学才业,布在青史,粲然可知。”[3]p5颜真卿之母殷氏家族也是有着深厚家学根底的文学世家,单从书法来说,殷氏的成就远大于颜氏。颜氏以经学传家,殷氏则更加注重书法。颜真卿幼年丧父,受其母亲和舅舅的教导,十三岁时,随母去苏州投靠任吴县令的外祖父殷子敬。在苏州,颜真卿力学之余,徜徉江南山水之间,得其灵气滋润。

“疾风知劲草,板荡识诚臣”,安史之乱以及此后的动荡,无情地检验了唐士大夫对儒家道义的践履,颜真卿率先起兵抵抗安禄山叛军,晚年奉使李希烈叛军,不计安危,忠而殉难,千百年来受到赞颂。而我们还应该认识到,颜真卿的忠并不只是忠君,而是忠于儒家道义的整体框架。颜真卿的忠有其深层精神意义,这就是恪守儒家道义而表现出的儒家理想人格。

3.苏轼——奋厉与“野性”[2]p58的结合体

苏轼(1037-1101),字子瞻,又字和仲,号东坡,生于四川眉山。苏轼一生深受儒、释、道的影响,尤其以儒家思想最为突出。但只用传统的儒、释、道来解释苏轼的思想,有着不可避免的局限。其中“野性”也是苏轼人生观的一个重要特点。苏轼的这种个性在与时代、社会发生矛盾时,就更需要接受儒、释、道的哲学思想,换句话说,是借鉴与“野性”性格合拍的儒、释、道三家的思想,从而形成了苏轼独特的人生观——奋厉与“野性”。

苏轼不是出生在繁华的都市,而是出生在僻远陡绝的峨眉山下、著名的乐山大佛以北四十里的眉山镇。我们所能知道的是苏轼自己的描述,《游金山寺》:“我家江水初发源。”《东湖》:“吾家蜀江上,江水绿如蓝。”此地处于长江上游,“蜀江水碧蜀山清”,茂林修竹,极得天然之野趣。这种自然环境,所赋予苏轼的那种近乎“野性”的性格,影响了他一生的命运和艺术创作,使他成为一个对传统具有极大破坏性的人物。而对于苏轼这样一位在文学和艺术上都具有很高地位的一代宗师来说,他所生长的环境,所出生的家庭,必然具备两个方面的特点:一方面具有深厚的文化艺术氛围,使他不至于成为一个完全的野孩子;另一方面又不至于拘泥于礼教,成为谨守礼规而不具备破坏因素的儒子——这便成就了一个开创时代文化的大文豪。

苏轼在黄州、阳羡等地都置有田产,但是,始终未能真正归隐。其原因之一便是苏轼“奋厉有当世志”(《东坡先生墓志铭》)的儒家进取精神。一种出世的“野性”思想与入世的儒家思想在苏轼那里碰撞,他一生都想归隐但一生都未能真正归隐,从而造成了他磕磕绊绊的一生,整个人生也就无法避免的伴随着几多痛苦与悲凉。

面对社会动荡,王羲之、颜真卿、苏轼他们三人有着不同的态度。首先,在魏晋时期,书法开始有了“自觉意识”[1]p96。由于朝政腐败、战事连连,有正义感的士人学子遭到无情杀戮,所以许多人便消极隐退,沉浸在文艺的创作中,书法家们也把世事抛在脑后,以挥洒笔墨来自我陶醉,宣泄内心的无奈和哀伤。“隐退”便有了在兰亭的修禊之事,有了修禊之事便有了王羲之为兰亭一行人的诗集写序之事。有了这些前提,《兰亭序》才有了诞生的可能。其次,面对社会动荡,处在唐代的颜真卿有着与王羲之截然不同的态度,他与家人誓死抵抗叛党,从《祭侄文稿》“天不悔祸,谁为荼毒”中可以看出颜真卿清楚地认识到是谁造成的这种悲剧,但他始终忠于儒家君君臣臣的道义。而苏轼的《黄州寒食帖》却是徘徊在儒与道之间,他既想重归“君门”,为国家出力,然而小人当道,处处碰壁,几度被贬之后终想归隐,但又没能真正地归隐。最后,来到黄州,在阴雨连绵的寒食节将孤独与潦倒渲泄于笔墨之中。面对动荡不安的社会,三个人有着完全不一样的信仰,王羲之忠于道家的清逸洒脱,颜真卿恪守儒家忠君入世,而苏轼则是徘徊在儒与道之间。因此,《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食帖》之间的不同,在于三个书家的思想不同;相同,在于他们都处在了动荡不安的时代。

三、“三大行书”的特点

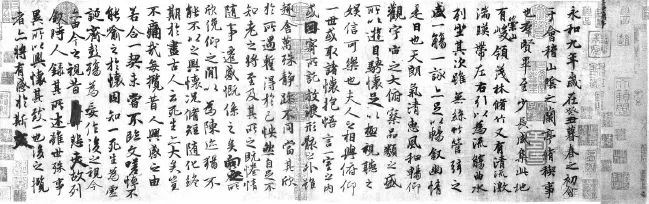

1.心旷神怡,信笔由之

《兰亭序》(图1)作于晋穆帝永和九年三月三日,时为会稽内史的王羲之,与谢安四十二人在会稽山阴(今绍兴)兰亭行盛会修禊[4]p48。一大群人坐在溪水的两边,将酒杯随溪水漂流,饮酒者便作诗吟唱,抒发各自情怀。王羲之俯仰天地,见山水之美,想人生无常,不禁感慨万千,下笔如神,一气呵成,写下了名留千秋的《兰亭序》。《兰亭序》又称“禊帖”,全文二十八行,三百二十四字。《兰亭序》用笔存筋藏锋、灭迹隐端、含蓄隽永。文中相同的字重复出现时,总是变而化之,不使雷同。最突出的莫过于“之”字,全篇出现“之”字的地方共有二十多处,但各字有各字的写法,具有极强的艺术性。每书一字其行笔之急徐、刚柔、粗细、转折,极尽变化。字与字间,横竖相向,彼此连贯呼应;行与行间,疏密得体,明媚相成。如“流觞”两字,上字左下倾,下字右下倾,两字均成斜势且不在一个方向上,所以,动感极强。

《兰亭序》的行气变化多样,大多呈垂直的直线型,往往表现为曲线的“S”型,如柳叶随风摇荡,煞是动人。后人在评价《兰亭序》时总是冠以“秀美遒丽”的美名,这与其行气特征不无关系。

魏晋南北朝是一个战事连绵,动荡不安的时代。一方面,由于当时各国都急于打仗,朝中重视武将,文人受到冷落。另一方面,儒学统治地位动摇,造成了佛教和道教的繁荣。“玄学”思想便成为了魏晋南北朝的“魏晋风骨”。文人们入世而不得重用,其思想不得发挥,内心产生孤独和被冷落的感觉,所以他们在思想上从儒家移向佛家和道家,“归隐”就成了大多数文人一个新的归宿。

图1 《兰亭序》王羲之

图2 《祭侄文稿》颜真卿

三月三日正值初春时节,严寒已过,新的阳光正撒向大地,一切都是那么新鲜,在大自然中,有花有草、有山有水、有酒有诗、还有志同道合的知己。在这里,没有战事中的烽火,没有城市里的喧嚣,与友人们在一起饮酒作诗,畅所欲言,抒发情怀,一股超脱洒逸的清流充溢着当时的气氛。在这种情形下,每个人都是自由的,心中愤也好,喜也罢,都无拘无束地发泄了出来。当然,作为其中一员的王羲之也不例外,在这种心情极度地放松下,其内心的激情荡漾而起,为今天这种豪性写出来的诗集写序,是很愉悦的事情。在写序的同时,王羲之当时的心情也映射到序文的一笔一划中。王羲之后来反复写过好多次《兰亭序》都不如意,那是因为时不对、人不对、景不对、物不对,所以心情就不对了,再刻意地去写时,心中就有了一定的“法度”。王羲之在第一次写时,并没有想到这会是一篇自己都意想不到的作品,他当时只是很高兴地为大家的诗写序,对于书法只是一种自觉意识,这是一种轻松的心境,没有刻意遵循的法度,“没有法度”便成了法度,所以才突破了前人,也超越了自己。因此,《兰亭序》是特定背景下产生的行书极品。

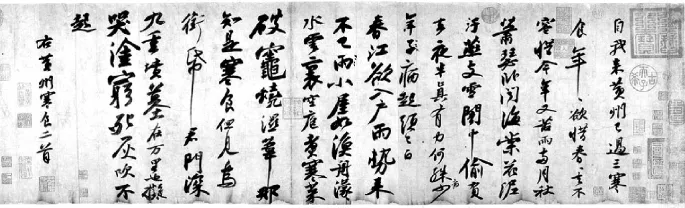

2.悲情四溢,铺毫聚墨

《祭侄文稿》(图2)又称《祭侄帖》或《祭侄季明文稿》。这件作品,是书家以极度悲愤的心情所创。当时正值“安史之乱”,颜真卿与其兄颜杲卿共同抵抗叛党安禄山,而杲卿之子季明为他们当联络员,季明及颜氏家族先后被安禄山杀害,杲卿被围逼孤城,父陷子死,最后只剩颜真卿一人仍在抵抗。颜真卿从小受到儒家思想的影响,恪守儒道,忠君爱民,一心捍卫国家,但是他对统治阶级也有愤怒,其中“天不悔祸,谁为荼毒!念尔遘残,百身何赎?呜呼哀哉!”他是在扣问是谁造成了这样的局面。

在作品中,颜真卿不停地在写错,也不停地在错误的地方圈划,这种圈划无意当中形成了作品中的面,而这些面从作品的章法来看便成了作品的重点——作者当时极度悲愤的心境。如“贼臣不救”,本是只将错写的“拥众”二字划掉,却将“贼臣拥众不救”整句圈掉,然而又“故伎重演”地再次写错。这些圈划将作者当时的心情完全融入到笔墨当中,再加上颜真卿深厚的书法功底,体现出了历代书家认为的“真不如草,草不如搞”,“书简出于一时之意兴,则颇能放纵矣。而起草又出于无心,是其手心两忘,真妙见于此也。”[5]p94在最后的五行中,颜真卿几乎无法控制自己,不仅反复圈划,还在上面涂黑,一遍又一遍,一圈又一圈,中锋、侧锋、偏锋,铺豪聚墨,笔势飞扬。作者早就忘了他是在书写汉字,简直就是在喷吐胸中的郁气。恰恰就是在这一片“乱”中,我们看到了“抚念摧切,震悼心颜”,悲情四溢的作者。

图3 《黄州寒食帖》苏轼

作为爱国忠君的他,面对叛党造反和亲人被害,心中对叛党的恨未泄,对统治者的愤未平,对亲人离去的悲未尽,各种心情交织在心里,各种伤痛刺激着他。他在写《祭侄文稿》时,是纯粹为其侄季明写祭文,开始两句心情还稍平和,到后来,一想到侄子的往事与对侄的怀念再加上对叛党的憎恨与对国家的失望,使得作品随着自己的心情跌宕起伏而富于变化,满腔的悲愤交加情感都倾泻在了沉重的一笔一划中。

3.几度沦落,烂漫不羁

宋代是中国封建社会最重视知识素养的一个朝代,上至王公大卿,下至文人士绅,构成了不亚于唐代的文化教养的阶层,苏轼便是当时文人士大夫中的知识精英。在中国文化史上,苏轼是一个绝对不可忽视的人物。要理解他的书法艺术,必须从了解他的人生经历开始。苏轼早年就表现出才思敏捷以及超凡的洞察力,步入仕途以后,才华横溢的他在官场并不如意,他率真的性格使他处处碰壁。由于他不满王安石变法,直言上书,而被贬为杭州通判;到了元丰二年(1079),又因“乌台诗案”遭人诽谤,责受黄州团练副使,在此居住了四年有余。后来又数召数贬,最后客死常州。

《黄州寒食帖》(图3)正是苏轼因“乌台诗案”遭贬黄州时,在传统的寒食节,在连绵阴雨的笼罩下,心怀悲凉之气所写的经典之作。此帖由两首五言古风组成,诗句苍茫沉静,低吁长叹。这是他在黄州第三年的寒食节所作,表现了他被贬后的孤独心情。在黄州,有力不得施,又无知音可寻,文人心中的孤独便从《黄州寒食帖》中涌流出来。苏轼才华横溢,志存高远,但在内忧外患的宋朝一再碰壁,被诬贬到黄州。《黄州寒食诗》两首,是其在黄州潦倒困顿生活的真实而形象的写照。书法的形式为手卷,一气呵成,单字的线条、大小、组合随着情感的变化而变化,前三行字体偏小,行距较大,是情绪较为稳定的客观描写。就前三行字而言,中锋用笔,结体规整,根本无法识别出是苏轼所书,其书风与蔡襄的《脚气帖》、《离都帖》接近。而从第四行“萧瑟”开始,字体变大,字距也较前三行略紧,行距也进一步缩小,书写内容是作者由“海棠花”、“燕支雪”等自然景物触景生情,最后发出了“何殊少年子,病起头已白”的感叹,用笔和结体又趋于烂漫不羁,凝重老炼。这后面几行明显是作者的情绪有了一定的波动,导致章法上与诗文开始的前三行不够协调,同时也显示出“横向取势,扁平为主”的苏体的基本特征。从第八行,即第二首古风开始,苏轼从前一首的热身状态进入到了真正的表演阶段,他写“春江欲入户”时,那种扁平敦厚,如“蛤蟆”压顶的字形充分展现出来了,且字形变大,笔势雄逸。其中第九行、第十行行距、字距又突然进一步变小。而从第十一行的“破”字开始,又逐渐拉大,这个“破”字间接、形象地体现出他此时的生存环境和悲郁的心情,到了“哭塗穷”三个字,苏轼那种失魂落魄的愤闷心情达到了顶端,“死灰吹不起”五个字简直就是任笔为体、以墨成形。

四、结语

在中国整个书法史上,《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食帖》应该算是行书当中的三座里程碑。优秀的行书作品数不胜数,对于它们的关系从两个方面来分析,首先从作品内容来看,我们看到名留书史的天下三大行书《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食帖》都是书家本人构思撰写的,在文字内容上,就是一篇不可多得的美文,是书家本人知识修养的集中表现。其次从书家个性来看,每幅作品都不是只为写作品而写的,《兰亭序》、《祭侄文稿》和《黄州寒食帖》都是作者在特定的环境下写出来的,作品中的每一笔都记录下了作者书写时的心情。《兰亭序》是清脱洒逸作品中的极品,是魏晋书法尚韵的代表之作;《祭侄文稿》是心情处于悲愤交加时完全忽略自我与书技,浑然天成的杰作;《黄州寒食帖》是流露孤独与寂寞的佳作,作品后半部分将苏轼的“野性”发挥到了极致。《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食帖》之所以能成为天下“三大行书”,不只因为它们体现了书法艺术的美仑美奂,更在技法的背后隐埋着作者的人生际遇。通过作品去了解其作者,又通过作者去理解其作品,二者交替进行是鉴赏书法作品的有效方法。

[1]洪再新.中国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,2000.

[2]木斋.苏东坡研究[M].桂林:广西师范大学出版社,1998.

[3]严杰.颜真卿评传[M].南京:南京大学出版社,2005.

[4]徐建融,李维琨.中国书法[M].上海:上海外语教育出版社,1999.

[5]毛孝韬.中国行书经典[M].杭州:浙江人民出版社,2004.