朝阳古城早期历史考证

2013-11-16杨小梅

杨小梅 程 磊

(沈阳大学 文化传媒学院 110041)

辽宁省朝阳市位于辽西丘陵地区,辽、冀两省和内蒙古自治区交界处,地理位置十分重要,自古就是中原通往东北的交通要冲,也是中原汉族与东北各少数民族互相交流及融合发展的纽带地区。朝阳文明起源早、考古学文化谱系完整、行政建置历史悠久,在东北古史,尤其是金元以前的东北古史上占有绝对重要的地位。

一、夏商周时期的朝阳古城

夏商时期朝阳地区属“冀州”、周时属“幽州”[1],这与古籍中记载的所谓夏、商、周以至更早的传说时代的九州、十二州行政区划建置相符,如《汉书·地理志》:“昔在皇帝,作舟车以济不通,旁行天下,方制万里,画野分州,得百里之国万区。”《尚书·禹贡》:“禹别九州,随山浚川,任土作贡。禹敷土,随山刊木,奠高山大川”等。“州”,本意为水中小岛之意。它确实曾作为中国古代地方行政区划的一级长期存在,但古籍中所记载的先秦“州”制,并不是一种行政区划,不具备行政管理职能,而是和人们因洪水泛滥而选择的居住地有关[2]。九州、十二州之说不过是战国时人的伪托,是战国时流行的一种乌托邦式的设想[3]。夏商周时期奴隶制国家对地方的有效管辖主要通过“分封朝贡制”实现。20世纪50-70年代在朝阳地区大凌河沿岸先后出土了商周青铜礼器70余件,填补了辽宁地区商末周初青铜历史的空白,意义重大。其中1973年喀左县北洞村一号窖藏坑出土的一件青铜器 上铸有“父丁孤竹微亚”六字,即孤竹国君微亚为其父(丁)所作之 ,说明朝阳地区远在商朝时属孤竹国领地,这也与《通典》:“营州,殷时为孤竹国地”记载相符。孤竹国是商王朝的一个侯国,管辖整个朝阳、锦州地区和河北省东北部,是历史上朝阳地区与中原王朝在行政上有明确隶属关系的开始,朝阳很可能是当时孤竹国统治的中心区[4]。此外1955年喀左县马厂沟窖藏坑出土的一件青铜器盂上铸有“ 侯作 盂”五字,即燕侯铸这个盛饭的盂。《史记·燕召公世家》:“周武王之灭纣,封召公于北燕。”侯盂的出土,说明在西周初年,朝阳一带也是燕国的属地。

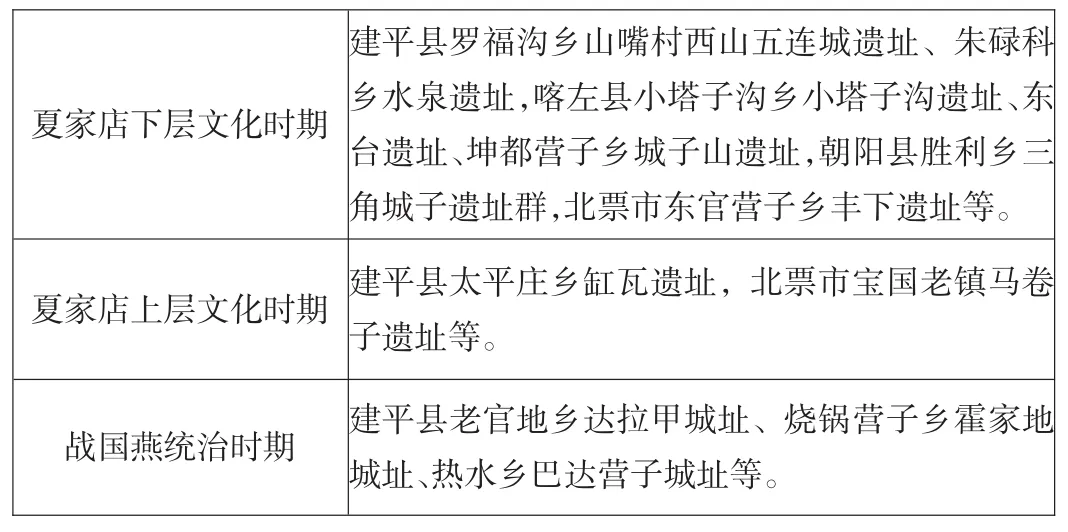

夏商时期,包括朝阳在内的广大辽西地区,有一个人口众多、势力强大的方国(或称部族),考古学上将这一方国文化称之为“夏家店下层文化”。它距今约四千年前后,文化遗址分布范围极广,北抵西喇木伦河,南达燕山南麓,西及赤峰以西,东至辽河。而朝阳则是分布最为密集的地区之一,遗址点达1300多处,有些地方比现代村庄还稠密[5]。这个时期,在朝阳地区已经出现了许多石筑的小城,目前朝阳地区发现的夏家店下层文化的石城遗址中,北票康家屯城址较有代表性。康家屯城址位于辽宁省北票市大板镇康家屯村小波台沟组北1000米处,地处大凌河与 牛河交汇处。遗址位于大凌河南岸一个二级台地上,大凌河从遗址北部自西向东流过。遗址堆积较厚,保存完好。辽宁省文物考古研究所从1997-2001年对其连续进行了部分发掘。遗址面积13000平方米,发掘了8500平方米。城址内文化性质单纯,全部属于夏家店下层文化时期遗存[6]。康家屯城址城墙营建技术已经较先进,采用分段砌筑,城墙及城墙外拐角处外侧皆砌筑有如后世城墙外“马面”、“角台”性质的建筑物,城内布局合理,大致可分为8个区域,各以院墙、隔墙、道路等隔开,经过长时间沿用。康家屯城址结构十分完备,基本具备了后世城的基本形态[7]。苏秉琦先生在论述“古文化古城古国”时提出,商周时期的古文化古城古国是战国秦汉时期建立郡县制的基础[8]。所以,在一定程度上可以说以康家屯城址为代表的夏家店下层文化的石城址,是朝阳乃至东北地区城市起源的萌芽,为日后燕国设立五郡奠定了基础。

从西周到春秋,直至战国中期,朝阳地区居住着孤竹、东胡等族群,有关史料记载颇多。《管子·小匡篇》:“(燕)北至于孤竹、山戎、秽貊。”《史记·匈奴列传》:“燕北有东胡、山戎,各分散居溪谷,自有君长,往往而聚者百有余戎,然莫能相一。”山戎出现时间很早,古籍中有“唐虞以上,有山戎”的记载。山戎最初分布在今山西省,后迁入河北燕山以北一带,还不断地向大、小凌河流域扩张势力,进攻燕地[9]。燕庄公28年(公元前668年)冬,山戎攻燕,燕庄公派使臣求救于齐。《管子·小匡篇》:“齐桓公北伐山戎,制令支,斩孤竹。”杀死孤竹国君答里呵,孤竹国灭亡。此战山戎败北后,其残余势力被赶到东北大荒原中。山戎北窜荒漠后,原居住在西喇木伦河和老哈河流区域的东胡族趁虚而入,并向东南发展,逐步把势力扩张到大、小凌河流域。在考古学上,将这一时期的文化遗存称为“夏家店上层文化”,它与夏家店下层文化并无前后接续的承继关系。其遗址多分布在河旁台地或丘陵上,村落面积不大,周围往往砌筑石围墙,起防御作用[10]。夏家店上层文化的农业生产技术比较先进,人们在从事农业的同时,兼营畜牧、狩猎,过着一种半农半牧的生活。手工业尤其是冶铜业有了较大发展,生产的青铜制品种类更多,青铜冶炼、铸造方面的技术工艺已经相当熟练,达到很高水平。夏家店上层文化所代表的东胡族,在进入战国时期后,由于长期不断地吸取中原先进文化,经济与军事力量都有较大发展,因而为争夺土地与财产,常与燕、赵两国发生冲突,在交战中互有胜负。

二、战国末期燕国统治下的朝阳古城

公元前311年,燕王职继位,即燕昭王。《史记·燕昭王世家》:“(燕昭王)召集贤士,吊死问孤,与百姓同甘苦。”于是当时名士趋燕,乐毅自魏往,剧辛自赵往,燕昭王以乐毅为亚卿,任以国政[11]。燕昭王由于得到乐毅等为辅佐,修治法令,燕国殷富,为解决东胡在燕国北部边境的威胁、进而统一东北奠定了基础。《史记·匈奴列传》:“燕将秦开,为质于胡,胡甚信之,归而袭破走东胡,东胡却千里……燕亦筑长城,自造阳至襄平,置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡,以距胡。”这就是历史上著名的“秦开却胡”事件,它彻底解除了东胡对燕国北部边疆的威胁。燕地五郡是东北地区行政建置的起源,并为秦汉所继承,此后东北历史及其政治、经济和文化的发展出现了一个新局面。《史记·匈奴列传》系其事于赵武灵王筑长城后,吕祖谦《大事记》和黄武三《周季编略》俱将此事系于周赧王十五年,即燕昭王十二年(公元前300年)。实际上,无论秦赵或燕,建置上述边胡诸郡,都不是一年可以完成的事业,若断定燕置五郡于昭王十二年后的数年间,或许更合情理[12]。燕地五郡的属县各是哪些、各有多少,史无明文,无从可考。故战国末期燕国统治下的朝阳古城及建置情况只能依靠目前仅有的一些考古成果作简要分析。

20世纪60年代末和90年代初在北票市先后发现了两件战国末期燕国的铜兵器,既“郾王职作御司马”六字铭铜戈和“郾王职媲妻曼廿二木辰”十字铭铜剑,这两件铜兵器的发现充分说明朝阳地区是战国时期燕国的重要活动据点。此外,还有战国陶铭三种,是考察这一时期朝阳地区行政建置和古城情况的重要文物。其一,“白庚都王氏 ”铭陶壶,1件,70年代喀左兴隆庄二步尺村小湾战国遗址出土;其二,“阳安都王氏 ”铭陶片,1件,1978年建平水泉遗址战国文化层发掘出土;其三,“酉城都王氏 ”铭陶壶,2件,80年代初期朝阳袁台子战国墓出土[13]。“都”是春秋战国时期城邑之单位名称,史籍中多有记载,如《左传·庄公二十八年》:“凡邑有宗庙先君之主曰都;无,曰邑。”《周礼·地官·小司徒》:“九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都。”等,在传世或出土文物上有“都”字铭文的文物绝大部分属于燕国,故后晓荣先生认为战国时燕国地方行政中相当于县一级行政单位称“都”,而非称“县”[14],赵平安先生则提出战国燕文字中的所谓“都”当为县字[15]。目前学术界对此尚无定论,仅能说“都”是一个城邑单位。至秦汉以后,推行郡县制,以郡辖县,“都”的建置渐行废止。其中三种陶铭上皆有的“都王氏 ”四字,徐秉琨先生认为这是燕国北方地区一般的陶铭定式,反映了王室对北方陶业生产的管理情况。对于三种陶铭所反映的战国时期燕国治下的朝阳地区行政建置和古城情况,目前的一般认识是:第一,“白庚”不见于文献记载,但出土地在喀左,属汉右北平郡范围,《汉书·地理志》右北平郡下有白狼县,“庚”字和“狼”字古音皆为阳部舌音,两音相近,很可能“白庚”即是汉县“白狼”的前身,战国时原名“白庚”,数百年后因语音变化或其他原因成为“白狼”。第二,陶铭中的“阳安”与战国燕方足“阳安”布钱文一致。阳安可以铸钱,其必是当时辽西的一个重镇,疑即是建平西南约18里处的一处战国城址。第三,“酉城”也不见于文献记载,但它出土于西汉辽西郡西部都尉治所柳城县,且“酉”字与“柳”字古音相近,故一般认为战国酉城即是汉柳城的前身[16]。现今朝阳地区南部的凌源、喀左两县大部属于右北平郡管辖,北部的朝阳、北票县一带属辽西郡管辖。迄今在朝阳地区尚未明确发现属于燕国时期较有规模的古城址,仅在建平县张家湾南山至蛤蟆沟脑北山之间,有部分燕长城遗址和防御城堡可寻。

朝阳地区已发掘的夏商周时期古城址简表

[1]朝阳市史志办公室编,《朝阳市志》,沈阳:辽宁大学出版社,1996年版,第118页。

[2]孙进己等,《东北历史地理(一)》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1989年版,第208页。

[3]周振鹤,《中国地方行政制度史》,上海:上海人民出版社,2005年版,第10页。

[4][9]黄凤岐主编,《朝阳史话》,沈阳:辽宁人民出版社,1986年版,第15页、第17页。

[5][10]朝阳市博物馆编,《朝阳历史与文物》,沈阳:辽宁大学出版社,1996年版,第6页、第9页。

[6]辽宁省文物考古研究所,《辽宁北票市康家屯城址发掘简报》,《考古》2001年第8期。