裂 瓷

2013-11-15俞妍

● 俞 妍

1

有些事就是这么莫名其妙。余晖出差回来的第二天,珊珊开始失眠。失眠症挺顽固,数三千只羊呀,听催眠曲呀,涂薰衣草精油呀,都不管用。折腾了四天,终于挨到周末。周五傍晚,珊珊下班一回家,就倒在沙发里。睡眠终于降临了,昏昏沉沉的,醒来,身上全是汗。

“刚才,我做了两个梦。”珊珊摇摇晃晃走向书房。

余晖对着电脑没有回头,鼠标快速地点着,一个个页面慌乱地消失了。珊珊只看到最后一个页面,好像是四条大腿纠缠在一起,白花花的,挺肉感。

“吃饭吧,饭还焐在电饭煲里呢。”

他站起身,打了个哈欠。移动转椅时,“哎呦”叫着,脚压在轮子下面了。

“还好吗?”珊珊问。

“没事。”余晖笑了一下,又皱了皱眉。

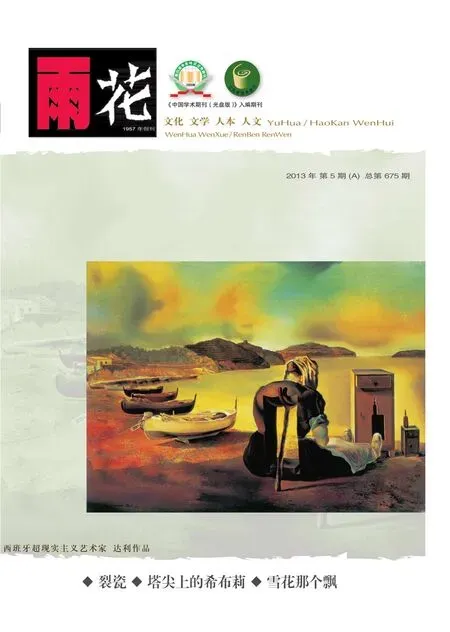

珊珊放下手中的书,打开书柜,捧出一个瓷瓶。瓷瓶不大,湖绿色的,光滑的瓷面被日光灯一照更显得温润,一看就知道上了极好的釉。珊珊从脖颈里掏出生肖玉佩,轻轻敲击着瓷瓶的颈部,音色清亮。

“这瓷瓶是哪个单位发的?”

“哦,一个陶瓷研究所,反正没掏钱。”余晖说。

“样子真不错,像观音菩萨的净水瓶。以后多出差哟,我们家就缺这种雅物。放在书房里,书房都显得有气质了。”

余晖嗯着,又连打两个哈欠,甩着手臂走出书房。

“天黑了,吃饭!”

珊珊望着他的背影,呆了一下,有气无力地走向厨房。

2

“巫婆”这个绰号是芸芸取的。那时,珊珊、芸芸,还有小梅,都住在“九十九间”。“九十九间”是小镇最大的古楼,前厅后堂,四明二廊,听说有三百多年历史了,到处是幽长的胡同呀,狭窄的廊檐呀,还有雕花的斗拱,斑驳的墙皮。珊珊家和芸芸家只隔着一道木板墙,晚上睡觉的时候,两个女孩敲着木板,来回对歌。小梅的外婆家也住在附近,每逢寒暑假,小梅长住在外婆家,跟两个女孩结为死党。夏天来临,三个女孩闲得慌,终日在古楼里窜来窜去,过家家,跳皮筋,藏猫猫……游戏总是没完没了。

“珊珊,珊珊……”

女孩们玩得正起劲,珊珊的奶奶在旧祠堂门口扯着嗓子喊。

“老太婆又叫我去念佛点经了。”珊珊嘟着小嘴。

“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄……”

芸芸双手合掌,闭眼念着。小梅轻轻甩着手中的柳枝,作观音状。

珊珊跑开了。路过叠在祠堂里的柴堆,一只母鸡挡住了路。她飞起一脚,正中母鸡屁股。母鸡咯咯叫着,蹿到柴堆上。褐色的羽毛狂飞着,粘在珊珊乱蓬蓬的发丝上。

珊珊不喜欢跟奶奶点经念佛,她喜欢看奶奶给人“喊魂灵”。奶奶“喊魂灵”很有一套,珊珊看多了,一招招也学得有模有样。

在洗衣板缝里插上“三支香”(当然是树枝了),摆上一碗清水,一截粗黄的霉头纸半浸在碗里。

“天灵灵地灵灵,太上老君来显灵。”珊珊捏着浸湿的霉头纸在小梅眼前连续画圈。“小梅的魂灵来来来……”小梅被画得晕头转向时,珊珊突然喷水,一满口水全射在小梅脸上。

“魂灵进身,小梅魂灵进身了……”珊珊拍拍小梅胸口笑着,小梅抹着脸上的水哭笑不得。

“天灵灵地灵灵……”珊珊又开始念词,这回手里举着木头高脚锅盖。锅盖很重,珊珊双手举着,正对着芸芸的脸画圈,好似扳动摩天轮。“芸芸的魂灵来来来……”

芸芸蹙着眉,一脸紧张。高脚锅盖快到头顶的一瞬间,芸芸突然逃离。珊珊手一松,锅盖重重摔在泥地上。三个女孩吓得同时闭上眼睛。

“珊珊,锅盖呢……你这死妮子,又摔锅盖了,小心天雷劈……”

奶奶踮着脚,从胡同里蹿出来。奶奶小时候缠过脚,没几个月又放天足,结果成了前面尖后面长的怪脚,走起路来像老母鸡。

锅盖和碗都被收走了,挺扫兴的。珊珊提议每个人讲自己的梦境。

“我从不做梦,不知道梦是怎样的。”小梅说。

“没梦,可以编呀。比如昨天晚上,你梦见一只大老虎要咬你,武松来救你了……”珊珊说。

小梅还是没兴趣,自顾抽了麦秆含在嘴里。珊珊和芸芸开始天马行空地胡扯。

有一日,九十九间的最后一进厢房失火,烧坏了一户人家的楼房。瞅着那家女人坐在废墟里嚎哭,珊珊变了脸色。

“你们知道吗,昨天晚上,我梦见她家着火了!”

“你骗人……”小梅撅着嘴,很不屑的样子。

“不信,随你们,反正我梦见了!”

“那你就是个小巫婆!”芸芸咯咯笑起来。

珊珊没有笑,脚尖踢着烧焦的木头,径直走向前面的旧祠堂。

3

第二天上午,珊珊犹豫了很久,还是打车去了芸芸的单身公寓。芸芸刚起床,被窝乱糟糟的,猫咪小黑躺在沙发里玩绒线。

“昨天我梦见小梅了。”珊珊斜靠着沙发扶手,小黑抓着绒线跳到她脚背上。

芸芸端着碗瞪大眼,碗里的方便面冒着热气。

“不止一次,她在水里举着手,我却拉不上来。”

“神经兮兮的,又巫婆了……”

芸芸搁下碗,拉开窗帘。窗外的阳光飞进来,在小黑身上溅起亮光。小黑跃上窗台,被芸芸一掌拍了下来。

关于小梅的死,珊珊想象的版本不下于十个。十五年前的秋天,弄堂风充满着凉意,天井里的柚子树挂满了青色的果子,空气里弥漫着柚子香。芸芸过来的时候,珊珊正使劲掰着柚子。

“我不想去,你们也甭去了。”

“怎么搞的,上星期,可是你提出来的哟。”

芸芸帮着一起掰,柚子皮挺厚的,汁水倒很足,喷到珊珊脸上,珊珊忙着抹眼睛。

“我昨夜做了个很糟糕的梦,大家还是别去了。”

“又在胡思乱想了,小巫婆!”

芸芸啃着柚子,愤愤走了。珊珊躲在柚子树下,心烦意乱。黄昏,奶奶找到她拉进屋子,不许她出门。但她很快知道出事了。东边,小梅外婆家里一片哭声;西边,芸芸母亲的诅咒声也隔着门板传过来。

珊珊没有见到小梅最后一面,听说尸体捞上来后直接运到小梅老家了。见到芸芸是在一星期后,苍白的脸,乱蓬蓬的头发,应证了奶奶的话——芸芸可能被人欺负了。

开公判大会是半年后的事。小镇的篮球场上,聚满了人。临时搭建的高台上,珊珊望见一个男人反剪着手,低着头。她看不清男人的面容,只是觉得他的手臂很粗,灰色的囚衣鼓胀着。那日,珊珊没看到芸芸。场地上只有小梅的外婆特别显眼,她在别人的搀扶下,奋不顾身冲上台去。

“要么,我们去看看小梅吧。”芸芸喝掉最后一点汤,潇洒地倒了倒碗。“最怕你的梦了,说不定又会闹出什么事来。”

珊珊抱起小黑,亲了一下它的脸颊。她眯上眼看窗外的阳光,眼睛酸涩,眼眶里像溢满了水。

4

从芸芸的单身公寓出发,到邻县只有两小时车程,芸芸却足足开了三小时。来到埋葬小梅的吴山,已是下午两点。下了车,两人都很吃惊。五年没来,那山只剩了一小半,大部分已被炸毁了,一些带头盔的工人正忙着挑石子。看来,小梅的坟茔早已搬迁了。芸芸艰难地倒着车,石子飞溅起来,叮叮当当打着底盘,珊珊蹙着眉咬紧牙。

“你这么紧张干什么,后面又没人。”芸芸问。

“你的新车嘛,牌照还没上呢……”

芸芸“切”了一声,顺利开上道。现在,她们只好去小梅家询问了。多少年没来小梅家了。珊珊记得二十岁那年,她和芸芸来过一次,那时小梅的外婆还健在,小梅的哥哥低着头自顾做木工。他拉锯的样子很凶猛,整个人都扑在粗壮的右臂上,木屑炒米粉般一层层落在地上,一眨眼就将他的脚背淹没了。那一日,小梅哥哥陪着她们去吴山祭奠。整个行程里,小梅哥哥只说了一句话:“我妹子,太傻了!”他说这话时,乜斜着眼,那眼神跟小梅一模一样。

“算了,还是不去了。”珊珊说。

这时,车子已驶到小梅老家的小镇,只见新造的小镇牌楼高高耸立着。

“怕什么,这么多年了,无所谓了……”芸芸说。

凭着记忆,又问了路,才找到小梅老家。她家的房子还跟十年前一样,虽然外墙刷了白,还是掩盖不住衰败。芸芸上前拍门,一个小女孩跑出来,眉眼跟小梅挺像。接着,一个胡子男人出来了,裤脚上粘满碎木屑。

“小梅哥哥……”芸芸叫道。

珊珊却迟迟不肯从汽车里出来。

5

珊珊的记忆中,小梅哥哥不怎么来外婆家,即便来玩,也很少长住。仅有的一次长住,好像是某个寒假。珊珊忘了是哪一年,只记得自己每天穿一件粉红色旧棉袄,衣襟上两颗扣子掉了,懒得缝,用别针锁住。衣角黑乎乎的,贴边里面藏着不想嚼的泡泡糖。

小梅哥哥不爱说话,很少跟她们玩。偶尔出来一下,又躲到楼上,不知干什么去了。

“两兄妹一点都不像,哥哥像个闺房小姐,整天躲在房里;妹妹是野丫头,每日在外面蹿来蹿去,不知羞……”小梅外婆时常这样说。

“哼,谁说他不爱玩,他喜欢打乒乓球。”小梅撇撇嘴。

这倒是实情。有一回,珊珊在村活动室里瞧见小梅哥哥跟一些小后生打乒乓,打得挺棒的。什么高抛球、削球、反拉球……珊珊第一次听到。

那个寒假,女孩子们也迷上了打乒乓。芸芸卸了门板在家里搭了球台,小梅叫哥哥削了两块球拍,珊珊掏钱买了三个乒乓球,三个女孩在家里疯练。终于有一天,芸芸的妈妈实在烦透了她们。她们只好退到小梅外婆家屋后的洗衣板上练。冰冷的空气里,她们跺着脚,冻僵的手紧捏着球板,还乐呵呵地说着笑着。

天太冷了,外面实在呆不住,女孩们就去看小梅哥哥下象棋。小梅哥哥因为没有对手,常常左手下右手。

“你帮哪只手?”芸芸问。

“我谁也不帮。”小梅哥哥头也不抬,左右手忙碌着,嘴里还念念有词。

有时,看着她们可怜,小梅哥哥就教她们下弹子跳棋。这玩意简单,才试了两盘,珊珊就学会了。漫长的冬夜,小镇老停电,只好点着蜡烛玩。有一回,珊珊跟小梅哥哥对头,下到后半局,她站起身,趴在桌沿上,结果“哧”的一下,前面的刘海被蜡烛火烤焦了。大家笑得直不起腰来。

她们跟小梅哥哥唯一的一次吵架,像是过年之后。那日午后,小梅偷了哥哥的手表出来玩。手表有什么好玩的?小梅哥哥的手表就是不一样嘛。表面上浮着一只大公鸡,对着光晃动,大公鸡的脖子会上下抖动,屁股上的羽毛也会有节奏地一翘一翘。更神奇的是,每过半小时,大公鸡会喔喔啼鸣。

“我哥忒小气,这东西从不让我碰一下。”小梅绞着发条道:“今天,他出去了。”

三个女孩躲在胡同里玩,因为多次上发条,手表背都发烫了。终于,日头落山时,小梅哥哥出现在她们身后,眼睛通红,眼珠子暴突着。慌乱中,小梅把手表塞进珊珊的裤袋。

“我没有拿,你这个小气鬼……”小梅哭着说。

但是,她的眼泪没有博得哥哥的同情。小梅哥哥的巴掌还是扇了下来,他一把揪住小梅的头发往家里拖。芸芸急坏了,小牛似地顶过去,被小梅哥哥胳膊肘一撞,就倒在地上。

“别打了,别打了……”珊珊举着手表,满脸是泪。

小梅哥哥夺走手表才松开小梅。临走时,他竖着右手食指在珊珊前面晃动说:“你们这些疯丫头,他妈的,全不是好东西!”

小梅和芸芸止住了哭声,珊珊的眼泪却怎么也止不住。她的长指甲胡乱抠着斑驳的墙皮,不久,地上全是白花花的粉末。

6

公墓回来,已是晚上六点。小梅哥哥请她们吃饭,珊珊婉拒了。她们在小镇找了一家旅馆,安顿下来。

“人活着就像蝼蚁,小梅的新坟上都长草了。”芸芸顿顿筷子头说。

晚上又是吃面。这个小镇,好像没有像样的特色小吃。

“你对他好像有意思……”珊珊的头埋在汤里面。

“你说谁?”

“小梅她哥哥呀。”

“晕倒,你脑子有病……”芸芸摸摸珊珊的额头。

“我说的是小时候。”珊珊抬起头,拿起醋瓶,往面汤里洒了一点。

“你说你自己吧。”芸芸大口喝着汤。“这人呀,活着就好,这些年,我算是想明白了。小梅太倔了,否则淹死在水里的就是我……”

芸芸的嘴角油光光的,鼻尖冒着汗。珊珊抽了一张纸巾递给她,她往脸上胡乱一抹,呵呵笑着。

“小梅哥哥老得好快,我记得他只比我们大三岁。”珊珊用纸巾抿着嘴。

“又不是你老公,管他呢。”

“我老公,哼,这时候还不知去哪里花天酒地呢?”

“你显摆呀……谁不知道你老公好呀,别刺激我了。”

她们吃了面,就上楼睡觉。房间又暗又小,两张床的被单脏兮兮的,布满污迹。珊珊透过生锈的窗档往楼下望,芸芸的新车就停在院子里,地上流着厨房里倒掉的脏水。

“放心吧,我们祭拜过小梅了。”芸芸闻了闻被子沿,和衣倒下。“你今晚不会做恶梦了,巫婆。”

芸芸嬉笑着,钻进被窝,没几分钟,就发出微鼾。珊珊关了灯,仰望着天花板。楼下的路灯透过窗帘射进来,将墙壁切成一个个方块。她闭上眼,开始一只两只数羊。

不知多久,珊珊呼地坐起身,蹑着脚走到窗口。窗外没有月光,路灯也熄灭了。高高地望下去,除了轿车的倒车雷达一闪一闪亮着红光,几乎漆黑一片。

十几分钟后,灯亮了,芸芸揉着眼,上厕所。

“你怎么不睡觉,站在窗口,吓我呀!”

“我做梦了。”珊珊说。

“梦见什么了?”芸芸瞪大眼。

“有人来偷你的新车……我担心死了,所以替你管着。”

“又胡思乱想了……”芸芸拍拍珊珊的后背道,“快点睡觉去,明天叫你老公带你去看心理医生!”

“随便我吧,你的车还没上牌照呢!”珊珊挣脱了芸芸的手,固执地站在窗边。

马路上,一辆货车驶过,震得窗户格格响。身后,芸芸突然恨恨地骂道:“他妈的,跟你在一起,我也甭睡了……”

7

回到家,已是周日下午。余晖在书房里玩电脑,书桌上堆满了各种吃食。纸碗里的方便面汤油腻腻的,上面漂着花生壳和烟蒂头。

“累了吧,先睡一会儿。晚饭可以去外面吃。”余晖起身抱了抱珊珊,腾出右手关掉一个个屏幕。

“没事,就是渴得厉害,想喝雪碧。”珊珊的身子僵直着,眼睛在书柜里寻找着什么。

“这个瓷瓶是谁送的?”

“一个陶瓷研究所的老板娘。你怎么老问这个问题呀?”余晖关掉电脑说,“我帮你去买雪碧,还想吃什么?”

珊珊摇摇头。余晖走到玄关换鞋时,她又问:“这两天,你一直呆在家里吗?”

“昨晚去胡哥家下棋了,连输五盘……”余晖做了个鬼脸。

脚步声远去了,下楼道像在跑马。珊珊躲进书房,拨通了手机。

“胡哥,余晖在您这里吗?”

“不在呀。”

“他不知跑哪儿去了,到现在还没回家呢,手机都关了。”

“昨晚倒是来了一下,屁股没坐热就走了,说你一个人在家不放心……”

“哦……我挺胆小的。”

“我帮你问问别的哥们?”

“不麻烦了,可能去找人下棋了。下几个臭棋,还关机……”

“他就是这副德性……哈哈……”

合上手机盖,瘫坐在摇椅里,闭上眼,一圈圈转着摇椅。猛地,她站起身,从书柜里抓起那个光滑的瓷瓶,高高举着,却没有放手。她从抽屉里翻出一把小刀,在釉面上一刀刀划着,刀子亲吻釉面发出的吱吱声,听了挺解劲。不出一分钟,如玉的瓷瓶就像一个美女被鞭子抽得伤痕累累。

门开了,传来男人的脚步声。可是,珊珊没有停手,下刀更快更狠。

“你疯了?”男人扔了东西,跑过来。“好端端的,你干嘛要弄坏它。”

珊珊噙着泪,扬起头笑道:“你知道小时候别人叫我什么吗?”她伸出舌头舔着刀面。“巫婆——你出差一回来,我就梦见送这玩意的主人了……”

她哆嗦着放下瓷瓶,抓起雪碧,使劲拧瓶盖。“哧”,白色的液体冲开瓶盖,喷射出热辣辣的水花。