难忘的小说和插图(四)历险者肯特

2013-11-14汪家明

汪家明/文

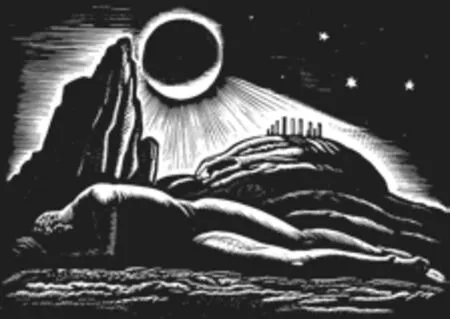

永不磨灭(1927年)

人类的曙光(1926年)

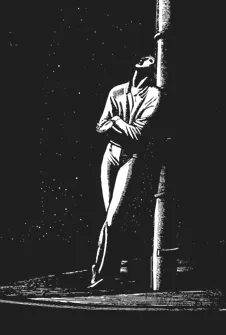

倚桅杆的人(1929年)

19世纪和20世纪上半叶的美国,是一个总在创造奇迹的国家。洛克威尔·肯特(Rockwell·Kent,1882—1971)就是一个例子。他是油画家、版画家、航海家、探险家和作家。为了艺术体验,他年轻时曾离开纽约,住到小渔村里;中年以后更是带着儿子,去阿拉斯加沿海复活节海湾的利西小岛上,自筑木屋住了好几个月。“冬夜有如刀锋般锋利寒冷”,他们父子是周围唯一的生物。在那里,他画了许多“人类未曾触动过的峰峦、大海和山谷”。47岁那年,他与两位朋友驾小舟去格陵兰岛,历经千难万险,穿过暗礁、冰块和浓雾,却在靠近格陵兰海岸时遭遇风暴,小舟翻沉,朋友遇难,他挣扎游上岸,连爬带走数日,才遇到爱斯基摩人得救……他一生喜欢历险,这些历险使他写出轰动一时的旅行记,也影响了他一生的绘画创作。有趣的是,他的大量文学作品(游记、小说、自传)现在已不再为人注意,而他为这些作品所画的插图却流传不衰。盖棺论定,为他赢得世界声誉的,正是他的版画和钢笔画。

肯特是在45岁才认识到自己的版画使命的。那年他创作了《永不磨灭》(1927年):一艘搁浅在礁石间的船,船体裸露,桅杆折断,但船头女神雕像却完整无缺,光辉而安详,似乎在期待着什么。黑色的背景里,是海的微波,繁星闪烁。简洁规整的线条,有种装饰的美。这是神来之笔,似乎没有主题,又似有无穷寓意。那种莫名其妙的宇宙感,成为肯特作品最令人着迷的东西。

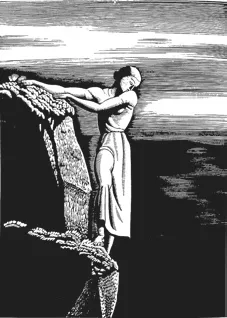

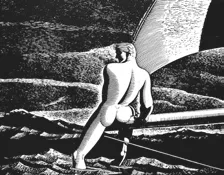

此后几年,他灵感爆发,创作了一系列精彩的版画、钢笔画,有单幅作品,也有插图。单幅作品如《倚桅杆的人》《守夜》《星光》《回港》《悬崖边的少女》《一路顺风》《晨曦在望》《格陵兰的泳者》等。这些作品均以人为主要描写对象,背景大都与海有关。但他笔下的人,并不是具体的社会人,连性别也不明显,而是人类的化身:健壮、深沉,肢体无论舒展或扭曲都很优美。多是裸体,穿衣者也完全能衬出身体起伏。他笔下的背景,也不是具体的自然景色,而是人性化的,富装饰性,无论海、树、山,还是船和天空,都气象广大,沉静神秘。这些作品所表达的主题,仍是不确切的,很充实,但又无从把握……肯特一生总在强调自己是“现实主义画家”,其实他的代表作品是“象征主义”的,很有现代感。

1927年,蓝登书屋独立出版了第一本书:伏尔泰(1694—1778)的《老实人》。肯特为这本书画了76幅钢笔插图,而且装饰了扉页、封底和每一章的题头。这是一种从未有过的文学书,图文并茂,印装豪华气派,定价极高,但很畅销。蓝登书屋的老板塞尔夫认为,这是肯特插图的功劳。由于这本书的成功,三年后,塞尔夫更是请肯特为美国小说家梅尔维尔(1819—1891)的《白鲸》画了300幅插图。书因此厚了很多,足有三大卷,装在漂亮的铝盒子里,售价比《老实人》贵七倍!这是天价,然而仍旧畅销。塞尔夫兴奋过头,初版书封面上,只印着:“白鲸,洛克威尔·肯特绘制”,而无作家的名字,成了美国出版史上流传甚久的一桩笑谈。

《老实人》的插图全用精细的钢笔线条白描,造型夸张优雅,充溢着青春和浪漫气息,甚至美得发甜。乍一看,肯特的这些画与他的版画大不相同(版画是以黑和力为主调的),但琢磨一下就明白了:是不同的绘制工具的原因,其实骨子里的装饰性、象征性与他的版画毫无二致。

晨曦(1930年)

启航(1931年)

《老实人》插图:从前威斯发里地方是一个充满诗意的地方。

《老实人》插图:在地震中受伤的老实人得到一位老婆子的治疗。

《老实人》插图:居内贡小姐看到老实人被鞭打。

《老实人》插图:老实人当了远征军的上尉,有了马。

从每年全国征兵报名、应征入伍的情况看,入伍人员存在男多女少的现象。常州五所高职院校的退役复学高职生中,男生占93.2%,女生仅占6.8%。这些退役复学高职生年龄普遍较大,一般比同年级或同班级的学生大2-3岁。而与他们同龄的高职生,要么已经在毕业班就读,要么已经毕业走上了工作岗位。入伍参军、退役求学,对退役复学高职生来说,是宝贵的人生经历。一方面,年龄偏大的退役复学高职生,由于有丰富的生活经验和军营阅历,在关心和引导同学等方面,能够起到示范作用,可以潜移默化地影响同学。另一方面,年龄偏大、独特的军营生活习惯、所在班级同学已经稳固的人际关系,也成为他们融入同学群体、重新适应大学生活的阻力[1]。

《老实人》插图:后来有条开往波尔多的法国船……

《老实人》第二章题花

《老实人》不是一部写实的作品,而是一部“天方夜谭”,类似《一千零一夜》和《十日谈》,天马行空,信口编排,借一位年轻人被迫流浪欧洲大陆的离奇可怖的经历,讽刺批评“一切都由上帝安排好了”的维护王权的观点,把18世纪中叶社会的残酷、卑鄙、肮脏、丑陋漫画式地凸显出来。伏尔泰自己称其为“哲理小说”。显然,这种故事风格和其中的“探险因素”,正合肯特口味,所以从画中可以看出他下笔时的兴味盎然。据说,以《老实人》作为蓝登书屋独立署名出版的第一本书,正是肯特的建议。

也许肯特只把《老实人》当作一篇传奇,而并不关心其政治内涵,所以,据文学批评家看来,他的插图与小说内容并不谐调——一切都被美化了,被装饰了,看不到人物个性,也没有历史感。但是否正因为此,这些插图才有了独立存在的艺术意义?还有一点:读者并不计较这些插图的致命弱点,这从他们争相购买就可看出。批评家和读者有时就是这么不同!

《白鲸》是梅尔维尔于1851年发表的一部海洋题材小说。作家一生穷困潦倒,曾两次出海做水手。第二次是在一艘捕鲸船上,一次航行就足足有十五个月。小说写出后不被重视,连他郑重献给的大作家霍桑也不喜欢。失望的作家中年以后,只有在找不到

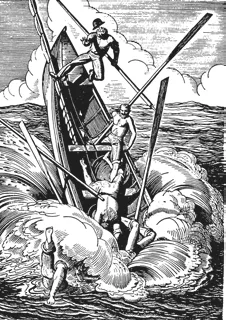

《白鲸》插图之一(1930年)

《白鲸》插图之二(1930年)

《白鲸》插图之三(1930年)合适工作时才被迫写作。47岁时他终于设法得到海关检查员的职务,在默默无闻中度过余生。但在1930年肯特为《白鲸》画插图时,它已是公认的文学经典。

与肯特早年版画的象征性不同,《白鲸》中的埃哈伯船长的形象是有个

《海的故事》插图之一(1946年)

《海的故事》插图之二(1946年)

鲸鱼和船(1929年)

《浮士德》插图(1941年)性的:自负、坚忍,是个亡命徒。撇嘴垂眼,总是耸着肩;双手不是背在身后,就是插在兜里;虽然装着一条假肢,却站立如钉。那些船上的工具,帆绳、锚和桅灯,不同情调的海,表现得多么不容置疑啊!至于鲸与人、船的搏斗,则虽惨烈恐怖,却又一笔不苟。这也许是锌版版画的特点:无法含糊其辞。

在《白鲸》插图中,肯特似乎减弱了自己作品中特有的抒情成分,却强化了他以往就喜欢的硬汉精神。据说梅尔维尔有同性恋倾向,他特别善于描写男性之美。这一点也是肯特作品的特点。埃哈伯船长和船员在与自然和白鲸的对决中,虽然付出了生命,但他们永不放弃、永不服输的精神却值得尊敬。肯特同时也赞美了那被神话的白鲸:优美的身形和巨大的力,在海的烘托下被表现得淋漓尽致。这是画家对《白鲸》的理解:超出人鲸恩怨,无视作者初衷,看到的只有美。

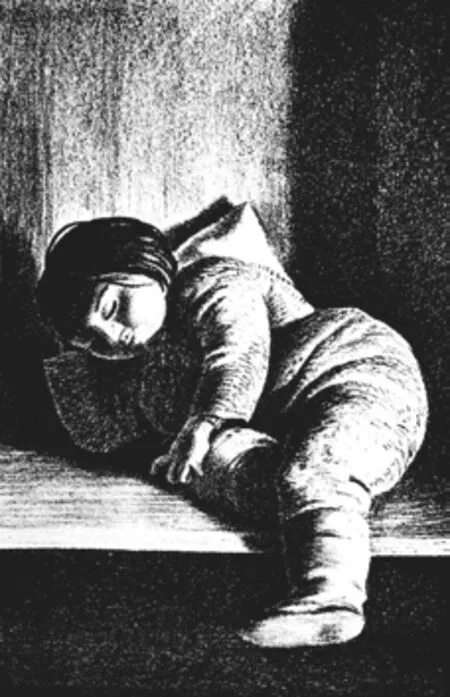

肯特一生作了数不清的插图,木刻、石版、锌版、钢笔都有。他的《莎士比亚戏剧集》、《十日谈》插图已被奉为经典。但我更喜欢他64岁为诗集《海的故事》和73岁为《肯特自传》所作的锌版插图。前者注重风景,以繁复的线条和严整的构图,诉说他六十年来对海的理解;后者以人为主,表达一个七十岁老者的浪漫情怀,充满青春气息。这两组插图的表现方法又回到他早期象征主义,没有具体内容,实可作为单幅作品看待。

80岁时,肯特作了一组石版画,内容是女人和儿童,温馨、温情。看着这些作品,我似乎看到一个满脸皱纹的老人,他历经千难万险,一生都不安分,现在平静下来了。

《肯特自传》插图(1955年)

海伦娜(1962年)