5800张中药处方质量调查与分析

2013-11-13广西壮族自治区壮医医院南宁530001

唐 瑾(广西壮族自治区壮医医院,南宁 530001)

中药处方是临床医师在对患者进行诊断后,开出的具有法律约束力、对疾病进行治疗而供给药剂人员进行调剂的书面依据,它是中医治疗的一个重要内容。如果临床医师在书写中药处方时不规范,直接影响药剂人员能否进行正确的调剂,可能还会延误患者疾病的治疗,严重的甚至会造成医患纠纷。笔者对我院2009年1月—2011年5月5800张门诊中药处方(每月各200张)进行分类统计分析,旨在规范临床医师中药处方的书写和用药习惯,促进临床合理用药。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以随机抽样法抽取我院2009年1月—2011年5月门诊中药处方5800张,每月抽取200张。所抽取处方基本覆盖全院各科,具有一定的代表性。

1.2 方法

采用回顾性调查的方法,处方基本指标参照卫生部《处方管理办法》[1]和《中华人民共和国药典》(2005版)的要求,对书写不规范中药处方和不合理用药情况通过列表形式进行统计分析。

2 结果

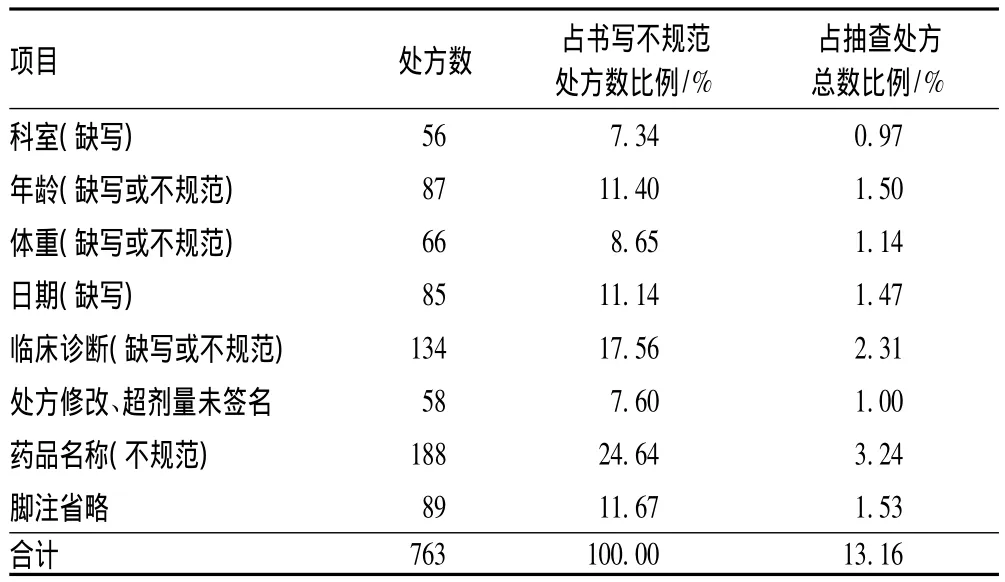

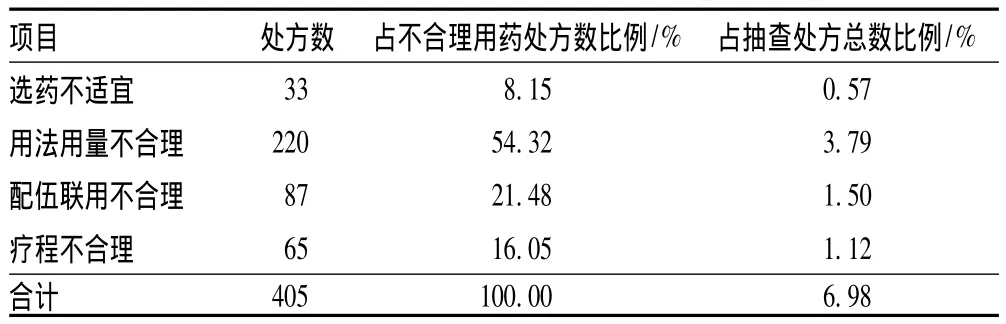

中药处方书写不规范情况见表1;不合理用药处方情况见表2。

表1 中药处方书写不规范情况Tab1 Nonstandard writing of prescriptions of traditional Chinese medicine

表2 不合理用药处方情况Tab 2 Statistical table of irrational prescriptions

3 讨论

3.1 中药处方书写不规范

书写不规范处方占此次抽查中不合理处方数的65.33%,占抽查处方总数的13.16%。

3.1.1 中药处方前记缺写或书写不规范:从表1可见,我院临床医师在书写中药处方时,处方书写不规范主要表现在处方前记时常缺写或不规范,其中年龄、体重和日期占书写不规范处方数的31.19%。2007年5月1日实行的《处方管理办法》规定,处方必须认真填写年龄、体重和日期,不写或笼统地写会使药房调剂人员很难履行合理用药方面的监督责任。抽查中发现,临床诊断缺写或不规范的处方占不合格处方数的11.47%,占书写不规范处方数的17.56%。临床诊断是药师审核处方的最重要依据,目的是为了保障患者用药的安全和有效,要求医师写临床诊断也有利于加强医师开具处方的责任心[2]。《处方管理办法》第五章第三十五条规定:“药师应对处方用药适应性及处方用药和临床诊断的相符性进行审核,对处方进行药学审核是药师的职责和应承担的法律责任。”我院有的临床医师,对诊断项的书写过于随意,有些医嘱处方开具的药品跟诊断内容相差很大,让药师在调配药品时非常困惑,很难判断医师的真实意图。抽查结果显示,处方修改未签名并注明修改日期或药品超剂量使用未注明原因和再次签名的处方占书写不规范处方数的7.60%。处方是患者用药凭证的医疗文书,是药师调配药品的依据,具有法律、技术和经济上的意义。要求临床医师在修改过的处方处签名是为了保证处方的完整性和严肃性,也可以防止自行修改造成不良后果、引起医患纠纷。

3.1.2 药品名称书写不规范:此次抽查药品名称书写不规范处方占书写不规范处方数的24.64%。由于各地使用中药的习惯、产地情况不同和加工炮制等原因,部份临床医师开具处方时不按《中华人民共和国药典》、《中国药品通用名称》书写,单凭个人习惯或者是地方习俗随意书写药品名称,如“白扣”(白豆蔻)、“牛子”(牛蒡子)、“法下”(法夏)、“二芽8 g”(是谷芽还是麦芽?)、“二花”(金银花)、“五味”(五味子)、“羊合”(淫羊藿)、“百笈”(白芨)、“公英”(蒲公英)、“秋衣”(蝉蜕)等。这类处方既给药剂人员的调配造成困难,又容易出现差错事故,应引起足够的重视。

3.1.3 脚注省略:这类处方占书写不规范处方数的11.67%。按照《处方管理办法》规定,药物调配、煎煮的特殊要求应注明在药品名右上方,并加括号,如包煎、先煎、后下、兑服等。《中药学》对某些需要特殊处理的中药做了明确的规定,但有些临床医师在开方时不注明脚注,其后果一是影响疗效,二是易造成医患纠纷。如贵重药品人参、三七等如果不注明另煎,会造成贵重药品有效成分流失或利用不完全,有时还会引起患者误会药师没有调配全药品;又如车前子、葶苈子等含较多黏性成分的药品,若不注明包煎,极易造成糊锅;旋覆花不注明包煎,造成汤液中有花绒毛和子房冠毛刺激咽喉,影响患者服药;一些矿物类药,因其中的有效成分不易溶出,需要先煎,如石膏、龙骨、牡蛎、鳖甲等;还有一些含挥发性成分和久煎后有效成分易破坏的药物需注明后下,如薄荷、大黄、番泻叶等;阿胶、龟胶、鹿角胶需烊化等,都应在脚注中一一注明。

3.2 不合理用药处方

不合理用药处方占此次抽查不合理处方数的34.68%,占抽查处方总数的6.98%。

3.2.1 选药不适宜:占不合理用药处方数的8.15%。辨证论治是中医认识疾病、治疗疾病的基本原则,辨证是确定治疗方法的前提和依据,论治是辨证的目的,通过辨证论治的效果,可以检验辨证论治是否正确。本次抽查中发现,部分临床医师存在选药不适宜或超出适应证用药,没有辨清疾病的原因、性质、部位、邪正之间的关系,就随意地确定治疗方案。如临床上最常见的上呼吸道感染,有些医师没分清患者是风寒表症或风热表症,就对风寒表症患者开具桑叶、菊花、薄荷和桔梗、杏仁、甘草等药物来疏风清热、宣降肺气、止咳化痰;对风热表症患者开具麻黄、荆芥和杏仁等药物进行疏风散寒,宣肺止咳。临床上有风、寒、暑、湿、燥、火六淫所致外感,咳嗽有热咳、寒咳、伤风咳嗽、内伤咳嗽之分,止咳药也有寒、热、温、凉之分。如此药不对症、不分寒热虚实“雪上加霜”地治疗,不仅疗效不佳或无效,反而留邪恋体,使病情迁延难愈。更有些临床医师认为用补药总没错,疾病明明是实证,反误用了补药,导致药不对证,出现了严重后果。

3.2.2 用法、用量不合理:占不合理用药处方数的54.32%。

(1)超剂量用药:我院部份临床医师在治疗疾病时错误地认为中药无毒副作用,盲目加大药品使用剂量,甚至超过《中华人民共和国药典》规定的剂量开具处方。调查中发现,我院内服中药处方单味药剂量多集中在15~30 g;外用中药处方单味药剂量多集中在30~50 g,有的甚至更高。据王红丽[3]对《伤寒论》和《金匮要略》中的500首方剂调查显示,古典经方中内服药单味药剂量多以6~9 g居多。另有资料表明,中药的不良反应病例有60%是由于超剂量用药引起的[4],尤其是使用具有毒性的中药。调查中还发现,存在细辛使用剂量为20 g的情况,超过《中华人民共和国药典》规定剂量的数倍(细辛规定用量为1~3 g)。有报道,细辛若以散剂内服3~5 g可引起严重不良反应,冲服3~4 g即可出现呼吸麻痹、中毒性休克。调查中还发现鹅不食草临床使用量为10~15 g的情况,《中华人民共和国药典》规定其用量为5~9 g。钟慕陶[5]报道鹅不食草超量使用,致患者服后发生咽、食道、胃烧灼感及恶心、呕吐、胃痛等不良反应。经杨付明[6]、芦柏震等[7]调查后认为,中药剂量增大,首先浪费中药材资源,增加患者的经济负担,其次煎煮时加水量必然增加,煎后药液量就增多,导致患者服药困难,同时随着前煮时间延长,还有可能造成有效成分和药效降低。

(2)药味偏多:此次处方抽查发现,我院门诊处方中药味数偏多现象普遍存在,处方中最少用1味药,最多达30多味;10味药以下的处方有563张,占抽查处方总数的9.70%;15~25味的处方有4215张,占抽查处方总数的72.67%;25~30多味的处方有1022张,占抽查处方总数的17.62%。临床治病用药并非多多益善,而在于辨证论治的准确、配伍的严谨和组方的精当,药味过多过杂,很难分辨出“君药”、“臣药”。如1张普通上呼吸道感染患者的处方有时甚至开具20多味药,既有解表药、消导药、祛痰药,又有养阴药、补气药、安神药、温理药等,1张中药处方中药味如此繁杂,难免相互牵制,降低疗效。据王红丽[3]资料统计,古典经方多以2~7味药居多。所以,药味的多少并不与疗效成正比,药味过多,不仅会使药物互相牵制,削弱疗效,还会增加患者的经济负担,导致药品不良反应增加。

(3)使用方法不当:每种药物都有其特定的使用方法和给药途径,不能随意更改。如有的患者擅自把某中药注射液作为滴眼液使用,造成眼睛过敏。又如临床诊断为痹症,医嘱处方用当归与其他药物合用外洗,当归的功能主治为补血活血、调经止痛、润肠通便,可用于风湿痹痛、跌打损伤、痈疽疮疡,《中华人民共和国药典》规定其用法与用量为内服、煎汤,每次6~12 g,临床医嘱把当归用作外洗既浪费中药材资源又没有起到特别的功效。

3.2.3 配伍联用不合理:占不合理用药处方数的21.48%。包括:

(1)违反禁忌联合用药:中医配伍禁忌有“十八反”、“十九畏”。相反的药物合用会产生或增强毒性,危害患者健康,甚至危及生命。抽查中发现有处方中存在这种情况,如附子与半夏同用、郁金与丁香合用等。又如甘草本身是很普通的中药解毒药,当甘草与甘遂配伍时,小剂量能降低甘遂毒性,大剂量则会增强其毒性。笔者认为,在未完全确定不存在禁忌前,临床医嘱处方仍然应该尽量避免这些药联用,最好不要配伍使用。如果临床医师认为确实为病情需要而使用,则必须在所用药物旁边签名,以示愿意承担责任。

(2)重复用药:药物的配伍应用是中医临床用药的主要形式,临床医师经常根据病情需要开具2种或2种以上药物配伍以达到增强疗效的目的,然而联合用药有可能引起重复用药。如发现医嘱处方已经开具了中药方剂逍遥方,又加中成药逍遥丸同服;汤剂保和方再配中成药保和丸同服等。作用机制和功能主治相差不大、作用相似的药物联用,不仅增加不良反应发生率,也增加患者经济负担。

(3)中西药配伍不合理:中西药联用,相互作用复杂,稍有不慎,易产生诸多不良反应。表现在:①影响药物的吸收,含钙、铁、铅等金属离子的中药如龙骨、当归和密陀僧等与四环素类药合用,可结合生成难溶性络合物,影响四环素的吸收,降低疗效。②影响药物代谢,如各种中药酒剂与巴比妥、苯妥英钠同服,可使药物代谢加速,血浆半衰期缩短,疗效下降。③影响药物排泄,如酸性较强的中药山楂、五味子、乌梅与磺胺类药合用,会加重尿结晶的析出,引起血尿、尿闭和肾衰竭[8]。④联用产生毒性,如大量中药甘草与洋地黄合用,可诱发洋地黄中毒。因此,临床医师在联用中西药时,应慎重考虑二者是否能增强疗效或存在配伍禁忌,全面衡量后再联合用药。

3.2.4 疗程不合理:占不合理用药处方数的16.05%。俗话说,“是药三分毒”,无论何种药物,均应中病即止。长期用药不仅易改变机体对药物的敏感性,而且还导致蓄积中毒、机体依赖性等不良反应。曹敏等[9]报道,苍耳子低剂量组在给药28 d时出现聚类,说明内源性代谢物发生了变化,可能存在潜在肝毒性,提示即便按照临床常用剂量服用苍耳子,也不宜服用时间过长。褚克丹等[10]报道,久服雷公藤有蓄积中毒现象,其不良反应随着用药时间的延长而加重。长期服用何首乌会出现肝细胞退行性变化,长期服用大黄可致癌[11](甲状腺瘤性变、肝细胞变性)。诸多临床报道显示,长期服用某种药物会对机体造成慢性中毒损害,这种中毒损害也许一时不容易被发现,但对机体也许会产生难以恢复的致命后果。建议临床医师应严格按照《中华人民共和国药典》规定的用法、用量、疗程,正确使用中草药,减少不良反应的发生。

总之,处方分析是发现处方中存在的问题、提高医院临床药学服务质量、做到合理用药的重要途径。建议通过《处方管理办法》以及处方书写规范的培训,强化临床医师与药学人员掌握规范处方的要求;加强临床医师中医理论基础知识的培训,严格遵守中医辨证论治原则,力求辨证明确、用药精当;开展中药临床药学,加大临床中药师的培养力度,让中药师参与医疗质量查房,定期对医师处方和病历进行点评,将发现的问题与医师共同探讨,对不规范的处方书写和不合理用药处方及时采取干预措施;及时向临床医师介绍中药新研究、新进展,建立健全我院中药不良反应监测系统,确保合理用药,减少中药不良反应的发生,更好地发挥传统医药的作用。

[1]卫生部.处方管理办法[S].卫生部令第53号.

[2]王 羽,张宗久.《处方管理办法》答疑[M].北京:中国法制出版社,2007:36.

[3]王红丽.关于中药饮片处方药味、剂量的调查分析[J].中国医院用药评价与分析,2009,9(5):357-358.

[4]张 丽.中药的不良反应琐谈[J].中国热带医学,2005,5(6):1303-1305.

[5]钟慕陶.鹅不食草致严重不良反应1例[J].中国中药杂志,2003,30(5):476.

[6]杨付明.中药剂量有关问题的探讨[J].中医杂志,2003,44(12):949-950.

[7]芦柏震,侯桂兰,王春雷.中药处方药物剂量应用分析[J].中国医院药学杂志,2006,26(12):1554-1556.

[8]杨 军.浅谈中药的合理用药[J].中国民族民间医药杂志,2010,19(10):50.

[9]曹 敏,武 斌,马 丁,等.苍耳子对大鼠肝脏毒性作用的代谢组学研究[J].药物不良反应杂志,2011,13(5):287-293.

[10]褚克丹,陈立典,倪 峰,等.雷公藤总生物碱的药效实验研究[J].中药药理与临床,2011,27(1):33-36.

[11]吴葆杰.中草药药理学[M].北京:人民卫生出版社,2002:140.