214例药品不良反应报告分析

2013-11-13彭晓燕襄阳市第一人民医院湖北医药学院附属襄阳医院湖北襄阳441000

彭晓燕,姚 冰(襄阳市第一人民医院,湖北医药学院附属襄阳医院,湖北襄阳 441000)

随着新药的不断上市以及临床用药品种的增加,药品不良反应(ADR)的发生也越来越多,ADR带来的危害也越来越受到关注,因此,加强ADR的监测工作显得尤为重要。现对我院2008年1月—2011年12月收集的214例ADR报告进行回顾性分析,以了解医院ADR发生的情况及特点,为临床合理用药提供参考,并为药品的再审查与再评价提供一定的临床资料。

1 资料与方法

收集我院2008年1月—2011年12月医、药、护人员上报的214份ADR报告,采用计算机进行数据统计,按照国家药品不良反应监测中心的ADR因果关系判断标准,分别对患者的年龄、性别、给药途径、引起ADR的药物种类、ADR的临床表现等进行统计分析。

2 结果

2.1 一般情况

2.1.1 报告类型:一般的ADR为157例,占73.36%;严重的ADR为 48例,占 22.43%;新的、一般的 ADR为 4例,占1.87%;新的、严重的ADR为5例,占2.34%。

2.1.2 评价结果:肯定17例,占7.94%;很可能77例,占35.98%;可能120例,占56.07%;不太可能0例。

2.1.3 ADR的转归:治愈186例,占86.92%;好转28例,占13.08%;死亡0例。

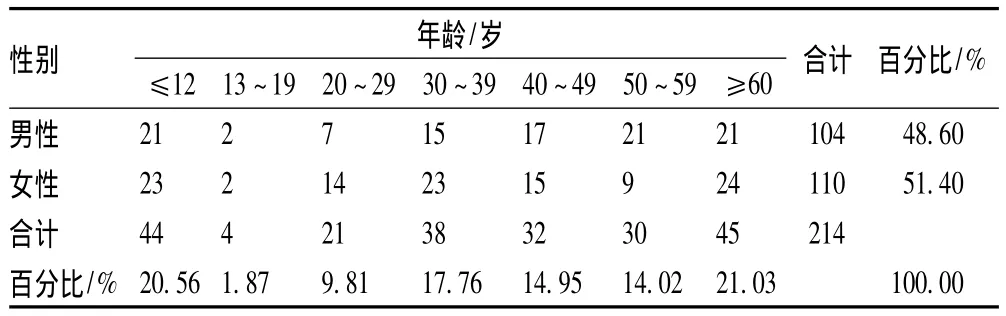

2.2 ADR在不同年龄段与性别的分布

ADR在不同年龄段与性别的分布见表1。

2.3 联合用药情况

214例ADR报告中,单用1种药品130例,占60.75%;二联用药59例,占27.57%;三联用药15例,占7.00%;四联及四联以上用药10例,占4.67%。

表1 ADR在不同年龄段和性别的分布(例)Tab 1 Distribution of age and sex of ADR cases(cases)

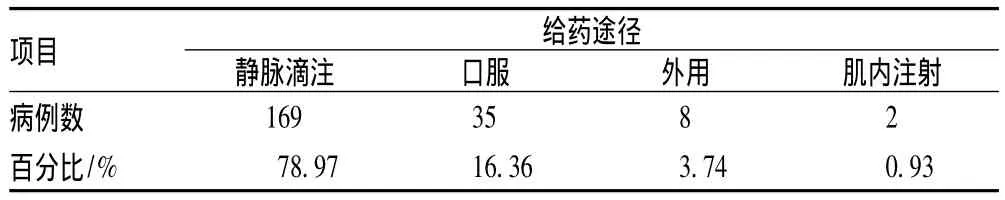

2.4 发生ADR的给药途径

发生ADR的给药途径见表2。

表2 发生ADR的给药途径Tab 2 Route of administration of ADR-inducing drugs

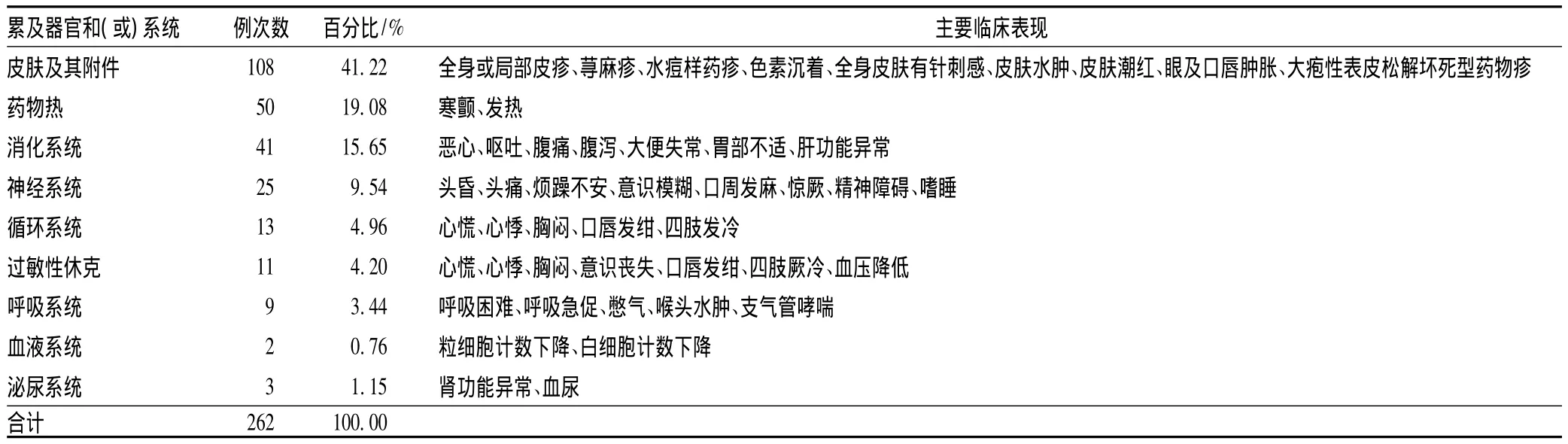

2.5 ADR累及器官和(或)系统及临床表现

根据ADR报告统计,药物所致ADR主要表现为变态反应,其中皮肤及其附件损害最为常见,其次为药物热;因部分药品同时出现2种以上的系统表现,因此统计后例次数>214例,见表3。

表3 ADR累及器官和(或)系统及临床表现Tab 3 Organs and(or)systems involved in ADR and main clinical manifestation

2.6 ADR类型

严重的ADR共53例,占24.77%,见表4。其中5例为新的、严重的ADR,分别为29岁的男性患者静脉滴注注射用头孢曲松致肾功能异常;45岁女性患者静脉滴注注射用磷霉素钠出现小腿及足部水肿;12岁女性患儿静脉滴注注射用氨曲南致喉头水肿;42岁女性患者静脉滴注注射用三磷酸胞苷二钠后出现喉头水肿;46岁男性患者静脉滴注注射用头孢地秦钠致全身大疱性表皮松解坏死型药物疹。

表4 严重ADR的临床表现及相关药物Tab 4 Clinical manifestation and the related drugs of serious ADR

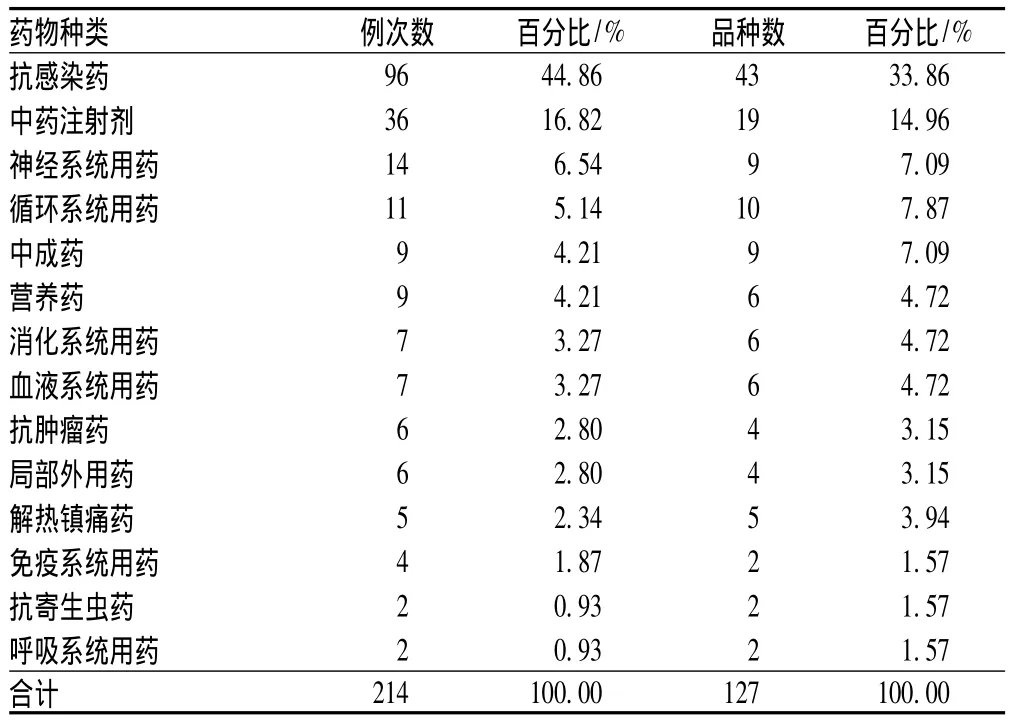

2.7 引起ADR的药物种类

引起ADR的药物种类见表5。

3 讨论

3.1 ADR与患者性别、年龄的关系

214例ADR报告中,男女比例无明显差异,年龄最小1个月,最大81岁,其中以60岁以上的老年人和12岁以下的儿童发生率较高。老年人和儿童因其各自的生理特点一直是ADR的高发人群,特别是3岁以下婴幼儿不具备一定的语言交流能力,不能与成人很好地沟通,用药期间更应注意密切观察患儿有无异常反应,及时处理,以确保患儿的用药安全。应引起注意的是30~59岁年龄组的ADR发生率略低于上述2个年龄段,但明显高于13~29岁年龄组,提示其也是ADR重点监测对象。

3.2 ADR与给药途径的关系

ADR发生率最高的给药途径是静脉滴注,静脉滴注已经成为临床用药安全问题的最大隐患。其原因除与患者自身是否为过敏体质及生理状况有关外,与静脉滴注给药方式的特殊性(无首关效应)及在医院临床应用广泛有关。另外注射剂的pH值、渗透压、内毒素、微粒、杂质、滴注速度等均可能成为诱发因素[1],提示医务人员必须注意正确进行静脉药物配制、操作,避免因溶剂选择不当、药物浓度过高、输液速度过快、配制液体放置时间过长、配伍药物间相互作用等引起的不良事件[2],应严格掌握应用指征,尽量减少静脉给药方式,能口服者采用口服方式给药,以减少ADR发生。

表5 引起ADR的药物种类Tab 5 Types of ADR-inducing drugs

3.3 ADR与发生时间的关系

在静脉滴注的169例中有119例(占169例的70.41%)在用药5~40 min内出现 ADR,其中10 min内发生 ADR为18例,10~30 min内为68例,因此提醒医务人员在患者进行静脉滴注的40 min内一定要严密观察,注意患者有无异常反应,发现问题及时处理。应引起注意的是,部分使用青霉素类或头孢菌素类的患者为用药后2~6 d后发生迟缓反应,提示该类药即使是在皮试结果显示阴性的情况下也需谨慎使用,以提防该类药的迟发性变态反应。

3.4 ADR累及器官和(或)系统及临床表现

从表3、表4的数据来看,ADR累及器官和(或)系统以变态反应比例最高,其中以皮肤及其附件损害较多,其次为药物热,可能与上述系统发生的临床反应易于被发现和诊断有关。须引起注意的是,ADR并不都只出现在表面,很多内在器质性病变容易被忽略,或被表面现象麻痹而不易发现。早期的过敏反应通常表现有全身瘙痒、全身或局部皮疹、荨麻疹、药物热、烦躁不安、头痛、头晕等,此时症状虽然较轻,但常预示将有更严重的症状出现,如呼吸困难、喉头水肿、支气管哮喘、低血压、昏厥甚至过敏性休克等,须重视早期的临床表现,否则会失去最佳抢救时机,造成严重的局面。

3.5 ADR与药品的关系

从表5的数据来看,214例ADR报告共涉及药物14大类56个品种,抗感染药最多,其中以半合成青霉素类与第2、3代头孢菌素及氟喹诺酮类居多;其次为中药注射剂,与多数文献报道相似[3,4]。因此,应加强对抗感染药的使用管理,严格掌握用药指征,一方面控制感染,一方面减少细菌耐药性,结合两者考虑,合理选择抗感染药,避免因用药起点过高、使用疗程偏长、用法与用量不合理等引起的ADR,以降低抗感染药致ADR发生率。而中药制剂自身成分的多样性及工艺的复杂性和不完善、存放过程和使用过程中可能致敏的各种不稳定因素均有可能导致ADR,因此在临床上应注意鉴别使用,应按照中医辨证施治的原则辨清病因,而不是简单的对症治疗,找到病因并在懂得中药药理、药性的基础上准确应用,才能更好地发挥中药治疗的优势;同时,不能认为中药制剂药性平和,起效较慢,使用安全,不会中毒也不易发生不良反应。建议中药注射剂最好单独使用,不和其他药物同容器使用,并密切留意患者反应。

3.6 我院ADR工作存在的问题

医院是药品使用单位,也是ADR发生的主要场所,因此,加强医院ADR监测工作,对安全使用药品有着积极意义。我院从2008年1月—2011年12月共收集214例ADR报告,说明我院ADR报告数量偏少,且大部分为住院医护人员上报,门诊病例较少,为48份(占总例的22.43%)。考虑其原因,与我院门诊患者流动性大,不能及时与医药护人员沟通,且门诊工作量大,医务人员无暇顾及ADR的上报工作有关;其次,患者无法区分ADR、医疗差错、医疗事故的差别,因此医务人员不愿因上报ADR而引起医疗纠纷;第三,由于联合用药,医务人员不能准确判断是何种药物引发的ADR,而且ADR发生机制复杂,临床表现与自然疾病基本相似,故判定不良反应也有一定难度,所以ADR漏报率高。另外,我院新的、严重的ADR报告数量也较少,仅占2.34%,而真正有警戒信号提取意义的报告来自于新的、严重的ADR,一个成熟的药品风险评估中心,其报告的30%应该是新的、严重的ADR[5]。因此,除了应加大ADR的宣传力度,以各种途径使全社会都能正确认识ADR、发现ADR外,还应重视严重的ADR的发现和上报工作,特别是应建立与门诊患者的联系,告知其出现ADR的应对方式,并积极上报,防患于未然。

ADR监测是医疗机构的一项重要工作,是每位医务人员义不容辞的责任,应提高医务人员的监测意识,加强监管措施,尤其是才上市的新药,只有通过临床大量、长期的验证后才能真正审查和评价其安全性和有效性。所以,不论是医务人员还是患者,应排除客观和主观因素,当发现可疑ADR情况时,应首先停止使用该药并采取积极的治疗措施,同时向医院药学部报告,做好层层上报的工作,以减少和避免ADR的发生,保障患者用药安全、有效。

[1]黄道秋.110例药物不良反应报告分析[J].中国新药杂志,2006,15(12):1014-1016.

[2]何伟珍,吴丽兰,应小飞,等.浙江丽水市2004年501例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2005,16(10):774-775.

[3]沈 斌,张继明.我院2005—2006年377例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2008,19(5):374-375.

[4]杨 垒,闫振国,黄宝秀.我院270例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2008,19(29):2298-2230.

[5]陈 锋,杨世民.我国药物不良反应监测体系建设现状与存在的问题[J].医药导报,2006,25(5):486-488.