中国老年人口的家庭居住、健康与照料安排——第六次人口普查数据分析

2013-11-12张翼

张 翼

张 翼,中国社会科学院社会学研究所研究员 100732

以往的很多研究表明,老年人口的家庭居住安排,以及老年人口的身体健康程度,直接影响着他们的老年照料需求及其对外部照料资源的依赖程度。但同时,老年人的照料安排与健康程度,也对其子女的就业机会与工作时长具有显著影响——这种影响的负面意义——即老年人照料资源的家庭依赖,直接限制了其子女的就业选择与工作安排(蒋承、赵晓军,2009)。因此,老年人口的居住、健康与照料问题,会多方面影响中国未来“老有所养”制度的实施。第六次人口普查提供的详实数据,可以给政府部门报告更为细致的结构性描述资料,并为政策制定者提供决策依据。在这里,研究报告将首先分析中国老年人口的家庭居住安排,然后分析老年人口的身体健康程度——毕竟,不同年龄和不同健康程度的老年人对照料的依赖程度不同。在此基础上,本文将分析老年人口的照料状况。

一、中国老年人口的家庭居住安排

在传统中国社会,由于人口预期寿命非常低。笔者曾有研究显示在1950年左右,中国0岁人口的预期寿命也才在35岁。在这种情况下,绝大多数老人都难以活到65岁,故此才有人活七十古来稀的说法。但伴随社会的稳定与经济的发展,中国人口的预期寿命迅速提高。到2009年达到了73.1岁(国家人口计生委发展规划与信息司、中国人口与发展研究中心,2011:276)。0岁人口预期寿命的延长,同时也预示其他年龄段人口预期寿命也有所增加。2010年第六次人口普查发现:“60岁及以上”老年人口占总人口的比重,达到了13.26%;而“65岁及以上”老年人口占总人口的比重,也达到了8.87%,这在世界上属于老年化程度比较低的国家。但中国是第一人口大国,所以,中国也是65岁及以上老年人口数量最多的国家,达到了1.23亿左右。老年人口数量的增加,一方面导致了所有家庭户中有老年人口的家庭户所占比重的增加;另外一方面也造成了有老年人口生活的家庭户中空巢老年家庭比重的增加。

1.老年人口户数占家庭总户数的比重

如表1所示,根据第六次人口普查数据推算,到2010年11月,全国家庭户中有65岁以上老年人生活的家庭户合计达到了21.89%。但如果将全国的数据分解为城市、镇和农村,则会发现(看合计列):城市有65岁以上老年人的家庭户占比最低,仅仅为17.22%,镇为19.56%,而农村则达到了25.94%。究其主要原因,在于流动人口的增加——根据第六次人口普查,全国现有流动人口2.21亿,其中农村流入城市的流动人口已经达到了1.7亿左右。在这种情况下,中国农村的老龄化程度已高于城市,即城市“有1个65岁以上老人”的家庭户为10.86%,城镇有13.28%,而农村则达到了18.01%。在“有2个65岁以上老人”列,城市占比为6.30%,城镇占比为6.22%,但农村却高达7.83%。在“有3个65岁以上老人”列,我们可以看出,虽然该列的占比都很低,但农村却仍然高于城市。

表1 有65岁以上老年人口的家庭户占全国总家庭户的比重(%)

表2 65岁以上老年人空巢生活家庭在所有65岁老年人生活的家庭中所占比例(%)

2.老年空巢家庭迅速增长

表2为我们展示了65岁及以上老年人口的空巢状况。我们以至少有一位65岁及以上老年人生活的家庭户为分母来计算老年空巢家庭的比重:从这里,可以看出,在2000年,只有一位65岁及以上老年人生活的“独居空巢家庭”占11.46%,只有老年夫妇二人生活的“夫妻空巢”家庭占11.38%。如果将独居空巢与夫妻空巢这二者相加,全国达到了22.83%。这就是说,空巢家庭占比已经超过了五分之一。

但在2010年第六次人口普查中,“独居空巢家庭”占比达到了16.40%,而“夫妻空巢家庭”占比也达到了15.37%。二者合计达到31.77%。这就是说,从2000年到2010年这10年中,空巢家庭的占比上升了8.94%。

3.不同地区老年空巢家庭占比差异很大

第一,老年空巢家庭占比最高的省份。在2000年第五次人口普查时,有65岁及以上老年人生活的家庭中,老年空巢家庭占比最高的省份是山东、浙江和上海,其分别占比为36.05%、35.12%和29.37%。到2010年第六次人口普查时,老年空巢家庭占比最高的也还是这几个省份,但不同的是:山东达到了45.40%、浙江达到了44.38%、上海达到了40.51%。与第五次人口普查相比,这三个省份老年空巢家庭的占比分别增加了9.35%、9.26%和11.14%。

第二,老年空巢家庭占比最低的省份。在2000年第五次人口普查时,老年空巢家庭占比最低的省市自治区是:西藏、甘肃和青海,其在65岁及以上老年人生活的家庭中分别占比为 6.81%、9.54%和9.97%。在2010年第六次人口普查时,西藏自治区老年空巢家庭占比是7.29%,与十年前相比,只增长了0.48%。但甘肃老年空巢家庭占比却达到了18.57%,增长了9.03%,青海老年空巢家庭占比达到18.29%,增长了8.32%。而经过十年的变化,云南老年空巢家庭占比为17.93%,是高于西藏自治区倒数第二的省份。

第三,老年空巢家庭增长最快的省份。与2000年第五次人口普查相比,老年空巢家庭增长最快的省份是新疆、内蒙古、宁夏和黑龙江。其分别比2000年增长了16.47%、15.80%、15.35%和14.66%。

通过比较可以看出,老年空巢家庭占比最高的地区,主要在东部沿海地区;占比最低的地区在西部少数民族地区。除黑龙江外,老年空巢家庭增长幅度最大的地区,却也是三个自治区。这也从一个侧面说明社会与经济的迅速发展,社会结构的转变、城市化水平的提升等,刺激了人口流动与人们的家居观念。这可能是老年空巢家庭迅速上升的主要原因。

另外还需要指出的是:尽管有些省份总人口的老龄化程度并不高,但由于二代分居导致父母一代与子女一代同居的比例降低。此外流入与流出人口的“大进大出”——尤其是农村青年外出务工比重的上升,使得老年空巢的可能性增加了(比如浙江省)。当然,这中间,还可能存在老年人自己“自愿空巢”的情况。

老龄化以及由老龄化引起的大量老年空巢家庭的存在,势必会对社区服务和社区的家庭支持体系造成重大影响,而这些内容,则正是社会政策需要关注的重点。

二、中国老年人口的身体健康状况

1.不同年龄、不同性别老年人的健康状况

因为不同年龄段与不同健康状况对老年照料资源的依赖程度不同,所以,我们有必要对中国老年人的健康状况进行分类分析。从表3可以看出,在感觉自己健康的“小计”列,伴随年龄的增长,感觉自己“健康”的人口所占百分比处于下降的态势:在60-64岁年龄段,有60.77%的人认为自己健康,但在65-69岁年龄段,则下降到48.36%。在70-74岁年龄段,则又下降到35.24%,在75-79岁年龄段,又进一步下降到27.54%。对于80岁以上的老年人来说,认为自己“健康”的比重就很低了。

在这里,如果将男性和女性进行比较,就会发现:在各个不同的年龄段,认为自己健康的比例,都是男性高于女性——这与人们的日常结论大不相同。将表3健康列的男性和女性比较,可以知道:在60-64岁年龄段,男性认为自己健康的比重是64.70%,女性是56.76%;在65-69岁年龄段,男性认为自己健康的比重是52.79%,女性则是43.89%;在70-74岁年龄段,男性认为自己健康的比重是38.72%,女性则是31.84%……在高龄老人那里,比如在90-94岁年龄段,男性认为自己健康的比重是15.61%,女性是13.02%;在95-99岁年龄段,男性认为自己健康的比重是17.52%,女性是12.76%。

为什么老年女性人口的存活率高于男性,但认为自己健康的比重却低于男性呢?一个可能的解释是对健康的主观评价,一般男性可能会忽略很多不是很严重的慢性病,但女性却更注意自己的身心健康,即使患有不太严重的疾病,她们也可能会认为自己处于“不健康”的状态。另外一个原因可能是:在老年阶段,男性相对与女性的高死亡率,淘汰了那些身体比较弱的,而存活下来的人口,如此“倒挂”则显示出相对比较健康。

在“生活不能自理”列的小计中,数据显示的基本趋势是:年龄越大,生活不能自理的人数百分比就越高。但奇怪的是:在各个不同的年龄段,男性认为自己生活不能自理的人数百分比却都低于相应年龄段的女性。比如说,在60-64岁年龄段,在认为自己生活不能自理的人中,男性占0.86%,女性占0.90%……在依次升高的态势中,在75-79岁年龄段,在认为自己生活不能自理的人中,男性占4.01%。女性占4.62%;在85-89岁年龄段,男性占10.72%,女性占13.91%;在95-99岁年龄段,男性占20.37%,女性占28.36%;即使在100岁以上年龄段人口中,认为自己生活不能自理的比重,男性占22.30%,女性占31.36%。应该说,这种变化趋势是非常稳定的。杜鹏和武超在较早时候的研究中,也非常清楚地描述了这种结构性状况(杜鹏、武超,2006)。

为什么在老年人口中男性认为自己生活不能自理的比重会低于女性呢?我认为:其中的主要原因也是男性的高死亡率,使得不健康的男性去世了,而剩余的男性则相对健康。因为在老年人口中,年龄越大,男性的存活比例就越小。

表3还为我们报告了这样的信息:在一般意义上,即当老年人口在健康阶段,他们的生活一般不需要依赖太多的外在照顾,只靠自己就能够自理。即使在高龄老年人那里,日常生活能够自理的比重也是比较高的,感觉自己生活不能自理的比重,也不是很高——在100岁以上的老年人那里,认为自己生活不能自理的比重,男性在22%左右,女性稍高于30%而已。所以,“健康老龄化”是可以预期的。

表3 老年人认为自己“健康”和“不健康、生活不能自理”的百分比分布(%)

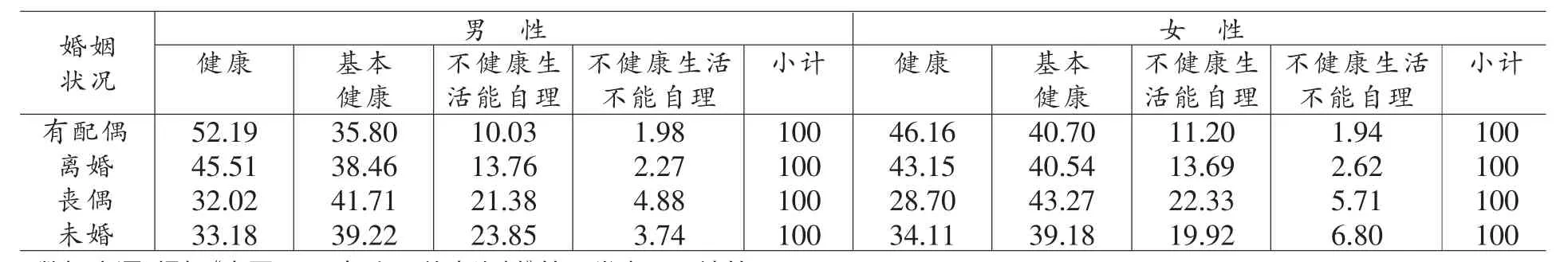

2.婚姻状况与老年人的健康

婚姻家庭与老年人的健康之间,具有非常密切的正相关关系(李淑然、李格等,1991;谭西顺,2006)。对于老年人来说,有没有配偶,是影响其身体健康状况的一个主要原因。因为不管在空巢家庭,还是在与子女合住的家庭,在子女工作压力比较大时,伺候生病或年老失能者的主要任务,就落在自己的配偶身上。如果配偶中的任何一方失去生活自理能力,而对方身体健康,则失能配偶的生存时间会延长;如果配偶中的任何一方失去生活自理能力,而对方的身体不健康,则失能者的生存时间就相应会受到限制。

所以,中国家庭模式已经由重宗亲的血缘传承关系阶段,发展转变到了既重纵向宗亲血缘关系又重横向姻缘关系的阶段。一方面,父辈与子辈之间的关系——不仅在经济往来,而且在情感联系上仍然保持着极其密切的互动[1],但由于子家庭与母家庭的分居,来自于子辈的劳务支持趋于减少;另外一方面,夫妻之间的互相依赖,相互照料等,在家庭小型化过程中,则强化为更为密切的“伙伴关系”。尤其是在老年阶段,有没有“配偶”,或者有一个怎样的配偶,就成为其能否安享晚年的重要保证。这种情况,从表4中可以明显看出:

第一,对于男性而言,感觉自己“健康”的比例,“有配偶”者最高,达到52.19%;离婚者次之,达到45.51%;丧偶者更次之,仅仅为32.02%;一直未婚者也仅仅为33.18%。但考察“不健康生活不能自理”栏,则会发现,“有配偶”者占1.98%,“离婚”者占2.27%,“丧偶”者占4.88%,“未婚”者占3.74%。即“有配偶”者感觉自己更健康。

第二,不管是男性还是女性,“有配偶”者在“不健康但生活能够自理”栏占比都高于无配偶者。比如说,男性“不健康但生活能够自理”的占比为10.03%,但“离婚”者的占比升高到13.76%,“丧偶”者升高到21.38%,而“未婚”——那些从未结过婚的老年男性则是23.85%。对于女性来说,“有配偶”者虽然不健康但生活能够自理的占比是11.20%,“离婚”者也同样有所上升,达到13.69%;“丧偶”者上升到22.33%,而一直未婚的女性则是19.92%。由此可以看出,即使在“不健康”的时候,“有配偶”的人生活能够自理的概率也要大很多。

表4 全国60岁及以上年龄人口的婚姻状况与健康状况(%)

如果能够控制了年龄变量,来考察男性和女性之间婚姻与健康状况之间的关系,会得到更有用的数据。因为,从生命历程的角度看问题,则年龄越大,“丧偶”的概率也越大。但老年离婚现象、老年未婚现象则不会突然变化。

所以,对于老年人来说,在丧偶之后,如果能够“再婚”,可能其生活的健康程度和生活能够自理的程度都能够提升。但现在的问题是,由于碰到很多财产继承问题,子女与老年人之间的情感问题等,老年再婚的时候经常碰到子女的干预,使老年人缺少了婚姻自决权。在这种情况下,单身老年人的“同居”现象也开始出现。这些问题,仍然是家庭研究中需要继续深入探索的问题。

三、中国老年人口的主要生活来源与家庭支持

在传统农业社会或者在工业化水平比较低的社会,老年父母一般都会在其成年已婚儿子的赡养下寿终正寝(改革开放前,绝大多数老年父母也会与自己的成年已婚儿子居住在一起)。但工业化与城市化所带来的社会结构的变化、人口流动与家庭居住安排的变化等,加速了老年父母与成年子女的分家进程。这就使老年人的养老需求——经济供养、劳务支持与精神慰籍等,很难就近解决,从而出现养老资源供给的短缺现象。虽然新农保和城市居民保险形成了制度性全覆盖,但由于制度设计的初始规定是低待遇、广覆盖,所以,即使在经济供养上,绝大多数老年人还需要借助子女或家庭其他成员的支持才能够维持生存。

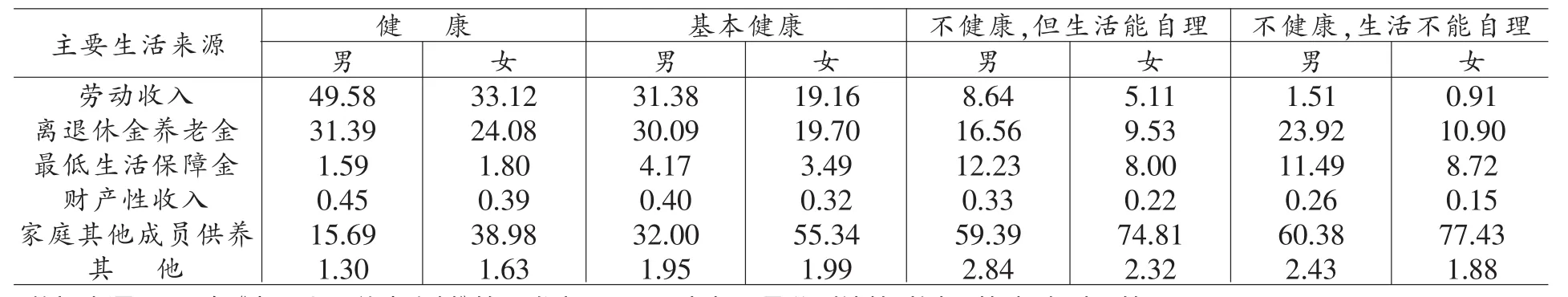

1.健康时期,老年人主要依靠劳动收入和离退休金生活

表5 不同健康状况60岁老年人口主要生活来源(%)

从表5可以看出,如果我们将“健康”、“基本健康”、“不健康但生活能够自理”和“不健康生活不能自理”视为老年人生活的四种状态(也可以视为四个不同的生命阶段),那么,越是“健康”,其越依靠自己的“劳动收入”生活;越是“不健康”,则越依靠“家庭其他成员的供养”。比如说,在回答说自己“健康”的老年人中,说主要依靠自己的“劳动收入”而生活的男性占比为49.58%,女性占比是33.12%;回答说主要依靠“离退休养老金”生活的男性占比为31.39%,女性占比为24.08%。

在回答说自己“基本健康”的老年人中,男性认为自己主要以“劳动收入”为生活来源的占比为31.38%,女性为19.16%;在回答说自己“不健康但生活能够自理”的老年人中,认为自己的主要生活来源是“劳动收入”的比例,男性是8.64%,女性是5.11%;在认为自己“不健康生活不能自理”的老年人中,认为自己主要依靠“劳动收入”为生活来源的男性占比为1.51%,女性占比为0.91%。

2.在生活不能自理时,主要依靠其他家庭成员的供养生活

伴随“不健康”程度的上升,依靠“家庭其他成员供养”的选择百分比,则迅速上升。比如说,在回答说自己“健康”的老年人中,男性依靠“家庭其他成员供养”的选择百分比只有15.69%,女性为38.98%;在回答说“基本健康”的老年人中,男性依靠“家庭其他成员供养”的比例是32.00%,女性是55.34%;在回答说“不健康但生活能够自理”的老年人中,男性是59.39%,女性是74.81%;在回答说“不健康生活不能自理”的老年人中,男性是60.38%,女性是77.43%。

这就是说,对于中国老年人来说,即使年龄在60岁以上,只要身体健康,有劳动能力,就仍然会继续工作并以“劳动收入”作为自己的主要生活来源。只是到“不健康”阶段,才逐渐脱离了劳动过程,开始依靠其他生活来源——主要是依靠家庭其他成员来维生。因此,老年人的年龄越大,生活越不能自理,其对家庭成员供养的依赖就越显著。

在所有能够依赖的家庭成员中,无疑,配偶是最主要的依赖对象。与典型的农业社会所不同的是,医疗条件的改善,怀孕胎次的减少与出生率的降低,大大提升了女性的生存优势,甚至于使女性的平均预期寿命长于男性。夫妻双方在老年阶段存活概率的提高,大大加强了老年一代的生活能力。在独生子女政策的影响下,空巢期的提前,使得夫妻双方互相照顾维持家庭生活的时间进一步延长。这在客观上也减轻了养老的代际依赖,而形成了老年夫妇的相互照料。正因为这样,很多人才倾向于认为家庭中的姻亲关系重于代际血缘关系。在人口流动的影响下,子女的电话慰问或节假日的回家探视,更多的体现为亲情关系的精神表达,而养老依赖的资源,则不得不寄托于朝夕相处的配偶[2]。

3.依靠离退休金生活的老年人仍然较少

虽然“离退休养老金”是老年人的一个不可或缺的生活来源,但大多数老年人都没有选择此项作为主要的生活来源。比如说,在回答说“健康”的老年人中,主要依靠“离退休养老金”生活的男性为31.39%,女性为24.08%;在回答说“基本健康”的老年人中,男性为30.09%,女性为19.70%;在回答说“不健康但生活能够自理”的老年人中,男性选择该项的比例下降到16.56%,女性下降到9.53%;在回答说“不健康生活不能自理”的老年人中,男性选择该项的百分比为23.92%,女性为10.90%。从这里可以看出,身体不健康的老年人,以退休金为主要生活来源的选择百分比逐渐走低。这是因为,现在的老年人,尽管在城市居民养老保险和新农村养老保险的覆盖下,能够拿到至少55元/月的退休金,但广覆盖低保障的制度设计,对于身体不健康的老年人来说,难以维持其基本生计。

4.男性依靠自己养老的比重高于女性

因为种种原因的影响,男性在主要依靠“劳动收入”、“离退休养老金”、“最低生活保障金”和“财产性收入”等项的选择比例要高于女性。这一方面说明,在职业生涯时期,男性的工资高于女性,由此也决定了其老年阶段可以依赖的养老资源也多于女性。女性在成年时期,因为就业收入较低、其退休金也相应低于男性,其依靠自己的退休金养老的选择百分比也肯定会低于男性。与此相适应,女性在各个时期选择以“其他家庭成员供养”的百分比也就大大高于男性。

事实上,在老年空巢化过程中,除独居家庭外,夫妇空巢家庭中的养老,在健康时期和基本健康时期,都开始由子女养老转变为夫妻互相养老。这是由家庭户结构这个基础所决定的。

在这里还需要注意的是:女性选择依靠“其他家庭成员供养”的比例之所以更高,其中的另外一个原因,是女性的预期寿命长于男性。社会越发展,女性的“生存优势法则”就越显著,女性平均预期寿命就越长。在老年期,预期寿命越是延长,就意味着其依赖家庭成员生活的时间也会越长。

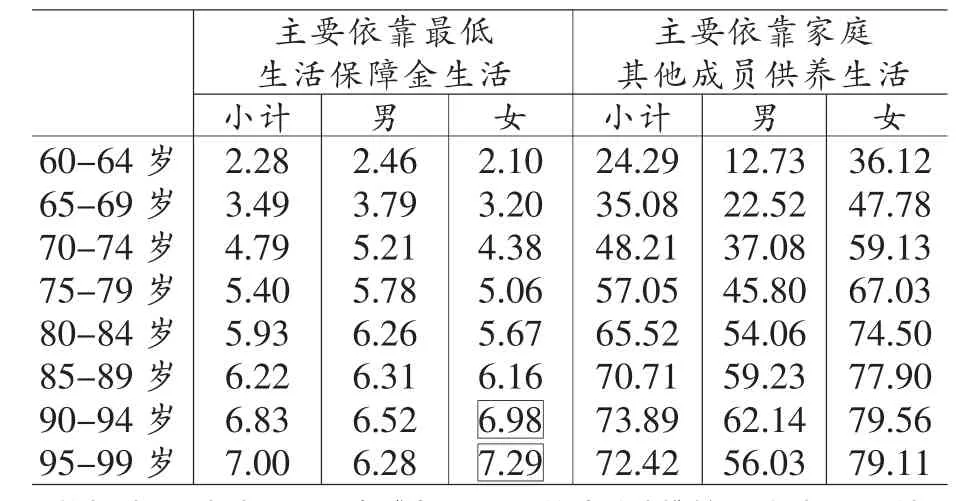

5.老年贫困化问题开始显现

从表6可以看出,依靠最低生活保证金生活的老年人口,随年龄段的上升而逐渐攀升。因为在中国,经历过很长一段的计划经济与公有制资源配置。所以,老年人拥有的自有财产很少,这使很多老年人难以依靠自己的“财产性收入”作为主要生活来源。在这种情况下,除依靠“离退休金”生活外,另外一个生活来源,就是对“最低生活保障”制度的依赖。

表6 中国全国老年的贫困化及其对家庭成员的供养依赖(%)

在60-64岁年龄段,依靠“最低生活保障金”生活的老年人中,男性占2.46%,女性占2.09%。但在70-74岁年龄段,男性则上升到5.21%,女性上升到4.38%……在85-89岁年龄段,男性进一步上升到6.31%,女性上升到6.16%。

但问题是,除在90-94岁年龄段以上外,从60-64岁到85-89岁,都是男性获得最低生活保证金的比例高于女性。是老年男性比老年女性更易于贫困化吗?还是老年男性易于获得“最低生活保证金”的支持?这个问题在随后的研究中需要进一步细化。

但一个不可忽视的现实是,伴随老年人逐渐“变老”,主要依靠家庭成员的供养而生活的老年人的比例迅速上升。看“主要依靠家庭其他成员供养生活”栏的“小计”就会发现,80岁以上的老年人中有一半以上需要“家庭其他成员”的供养。在女性中,从70-74岁开始,就有一半以上的人需要“主要依靠家庭其他成员的供养生活”。因此,如果年龄超过70或80岁,又有疾病等因素的影响,老年人的经济支出会逐渐增加,这时候,就不得不依靠子女来养老了。如果未来的养老金增加额有限的话,子女的负担就会很重。

6.农村老年人更需要家庭其他成员的支持

中国的退休金制度,是在城市体制下建立起来的。对于农村居民而言,长期执行的是“土地养老”政策。在计划经济时期,除生产队给予一定的口粮支持外,主要依靠家庭其他成员的“工分”而分配粮食。

虽然自2007年之后,逐渐推广新农村养老保险,到2011年基本做到了制度性覆盖,但绝大多数60岁以上的老年人口,却每月只能获得55元的养老金。因此,在老年人的养老依赖中,主要依靠离退休金生活的老年人所占比重非常低。在60岁及以上的女性老年人口中,主要依靠离退休金生活的老年人所占比重在各个年龄段都没有超过2.50%。

在这种情况下,农村老年人口就不得不主要依靠家庭其他成员的供养而生活。从表7可以看出,随年龄的增长,女性老年人口在65-69岁年龄段,就有超过一半的人主要依靠家庭其他成员的供养生活。男性在70-74岁年龄段,就有将近一半的人需要借助家庭其他成员的供养而生活。如果将表6与表7比较还可以发现,农村依靠家庭其他成员的供养而生活的老年人口所占比重,远远高于全国平均水平。

表7 中国农村老年人对离退休金和家庭其他成员供养的依赖比(%)

四、生活不能自理老年人的照料安排

1.子女与父母亲居住的距离

在中国,在老年人生活不能自理时,基本是子女担负着日常照顾的职责。在这种情况下,子女与老年父母亲居住的距离远近,就直接影响着老年人可能获得的日常照料的可及性,即获得照料的可能性与及时性。

从表8可以看出,在农业户口子女那里,有四分之一多的人与父母亲居住在一起——这就是说,在子女一辈中,差不多有四分之一的人与父母亲“同住”。而有24.58%的人虽然不住在同一栋楼里,但却走路10分钟就可以到达——农村的村落居住方式,使子女可以就近就便照料老年父母亲。即使稍微远一些,但有19%的人可以在30分钟之内乘车到达,即在农村人口中,有80%以上的子女,都可以在30分钟之内到达父母亲的家里。

表8 子女与65岁及以上父母亲居住的距离(%)

在非农户口子女那里,与父母亲同住的人所占比重为19.69%,住在同一栋楼或住在隔壁楼的子女占4.03%,走路10分钟就可以到父母亲家的人占15.21%,乘车30分钟之内可以到达父母亲家的人占27.07%,在1小时之内可以达到的人占13.65%。这就是说,即使在城市中,也有将近80%的子女,可以在1小时内到达父母亲那里。

从这里可以看出,中国的子女与父母亲居住的距离还比较近,如果父母亲需要照料的话,子女是可以及时提供照料的。

2.与父母亲每年见面的次数

如果将老年照料分为经济照料、情感慰藉与劳务支持这三类的话,经济照料或经济供养可以不用见面而送达,但情感慰藉则需要亲属之间的交流与见面探视。所以,能不能见面,见面的次数等,就直接影响着老年父母亲的人伦享受。

表9 您与父母亲多长时间见一次面(%)

从表9可以看出,在农村有48%的人每天见面,有16.30%的人每周见面1-2次,有18.77%的人每月能够见面1-3次。此三项相加为82.73%。这就是说,对于农村人口来说,有80%以上的子女能够做到每月都探视父母亲。

对于城市人口(非农户口)来说,有31.92%的人能够每天见面,有29.58%的人能够每周见面1-2次,有21.91%的人能够每月见面1-3次。此三项相加为83.41%。这就是说,对于城市人口来说,也有80%以上的子女能够做到每月都探视父母亲。

3.通讯联系的次数

在现代社会,除见面可以发生的交流与沟通外,便捷的通讯环境也为子女向父母亲传递感情慰藉提供了方便。

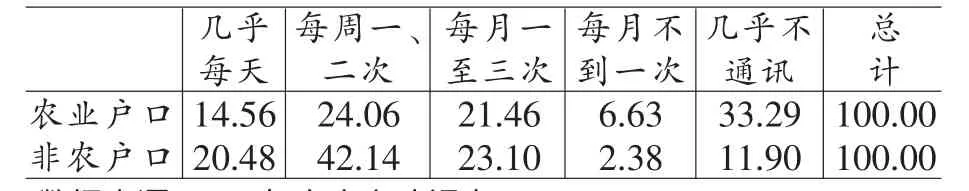

从表10可以看出,在农业户口子女中,几乎每天通讯的人占14.56%,每周通讯1-2次的人占24.06%,每月通讯1-3次的人占21.46%。为什么有33.29%的人选择了“几乎不通讯”呢?因为在农村子女与父母亲同住的概率很大,或住在隔壁,或居住很近的情况很多,所以,不需要通讯就可以见面交流。

表10 您与父母亲通讯的次数(%)

在城市人口(非农户口)那里,几乎每天通讯的比重占20.48%,每周1-2次的人占42.14%,每月1-3次的人占23.10%。从这里可以看出,城市居民比农村居民更多的使用了通讯工具以为父母亲提供感情慰藉或信息交流。

4.生活不能自理时照料安排

生活不能自理的情况可以分为两种,一是平常健康但生病时候的照料;二是失去自理能力之后的照料。我们在调查中主要询问的是如果需要照料,则谁提供照料?

表11 父母双全时老年人需要照料时的照料安排

从表11可以看出,不论是城市、镇和农村,在父母亲都在世时,年龄越小,“父亲需要母亲照料,母亲需要父亲照料”的趋势明显。相反,伴随父母亲年龄的增长,则老年夫妻之间互相照料的可能性也随之而降低。但需要说明的是:城市、镇与农村之间的最大区别在于:在“子女们固定轮流照料”列(看合计),一般而言是城市低于镇、镇低于农村。也就是说,对老年人而言,如果其子女生活在城市中,则现在正需要上班,不可能完全做到“子女们固定轮流照料”。城市的最优选择首先是“子女们谁有时间谁照料”。比如说,在城市之中,在“合计”项,选择了“子女们谁有时间谁照料”的百分比为33.23%,而在镇该项则为32.79%——稍低一点,但在农村则为25.93%。

在“与谁一起居住谁照料”列,则是城市高于镇,镇高于农村,即在城市的合计栏,该项的选择百分比为19.49%,在镇里该项的选择是17.21%,在农村该项的现在为12.57%。

从这里也可以看出,农村子家庭与母家庭之间居住比较近,农业生产的安排也比较灵活,所以子女们可以通过协商,达到“子女们固定轮流照料”的目的。但在城市和镇里,一方面因为居住距离较远,交通成本较高,另外一方面可能还需要按时上班,不便于请假,所以选择该项的百分比会稍微低一些。

五、结论与政策性建议

从第六次人口普查数据的分析中可以看出:第一,有65岁以上人口的家庭户占总家庭户的比重,农村高于镇、镇高于城市。第二,在老年人口中,老年空巢家庭的比重,从2000年到2010年的10年中,增加了将近9%。在人口流动成为常态的情况下,伴随老龄化程度的加深,老年空巢家庭的比重还会迅速上升。第三,伴随年龄的上升,老年人的健康状况急剧下降,但在每一年龄段内,女性的健康程度都低于男性。第四,有配偶的老年人的健康程度高于未婚者、离婚者和丧偶者。第五,在生活不能自理时,老年人主要依靠家庭成员供养维生,养老保险的作用还需要继续加强。其中女性老年人口对家庭成员的依赖程度高于男性。

由此我们也可以得到相应的政策性建议:第一,在农民工仍然会趋向于向城市转移的大背景下,农村的老龄化程度还会继续加深。这会使农村地区有65岁以上老年人口的家庭比重继续迅速增加。所以,政府部门在未来的社会建设与社会管理中,要加大对农村老年人口的居家养老的社会支持;第二,老年人口家庭的空巢化现象会越来越明显。但最需要关注的空巢现象,乃是独身空巢——即在失去子女后的空巢、丧偶之后的空巢或子女与配偶流动到其他地区之后所形成的空巢现象,会直接影响老年人的生活质量。在这种情况下,老年人的情感孤独感问题会逐渐增加。社区养老机构或社区家庭支持体系建设的一个重要内容,就应该是对独身空巢家庭的情感慰藉。第三,因为人口金字塔顶部的老化,在性别生存优势法则的影响下,女性会大大多于男性,而女性的健康状况又低于存活的男性,这就要求家庭支持体系提供更多的针对女性老年人口的服务项目。第四,在家庭对纵向的血缘依赖——即对子女的养老依赖不得不减弱的情况下,其对横向的姻缘关系——对配偶的养老依赖会加强。在这种情况下,就需要教育子女较少干预老年人的再婚问题。第五,中国的养老保险体系,虽然达到了制度性全覆盖,但低保障全覆盖的模式,还不能解决老年人的经济支持问题。在建立健全养老保险制度时,提高新农保和城镇居民养老保险的待遇,就应该成为未来的主要目标。

注释

[1]独生子女政策的实施,使子女与父母亲的亲情依赖,成为别无选择的依赖。

[2]马丁·怀特曾经说过,改革开放后中国的家庭仍然依赖于代际支持而解决养老问题。但他在保定调查的时间是1994年。那时的人口流动率的确比较低,独生子女一代还没有大规模进入成年时期,劳动力市场还不是很完善。根据他的研究,那时保定老年人平均存活子女有3.2人,而且大多住在同一城市,有35%的父母亲与成年已婚子女生活在一起形成直系家庭(其中绝大多数与已婚儿子住在一起),不住在一起的也在子家庭与母家庭之间形成近距离的互动。但马丁·怀特的研究也发现,只有1/4的父母亲曾经得到过子女的现金支持,但同时有将近20%的父母亲经常给子女现金,1/3的父母亲帮孩子做家务(马丁·怀特,2005)。

[1]蒋承、赵晓军:《中国老年照料的机会成本研究》,〔北京〕《管理世界》2009年第10期。

[2]国家人口计生委发展规划与信息司、中国人口与发展研究中心编:《人口与计划生育常用数据手册》,〔北京〕中国人口出版社2011年版。

[3]杜鹏、武超:《中国老年人的生活自理能力状况与变化》,〔北京〕《人口研究》2006年第1期。

[4]李淑然、李格等:《北京市城区老年人的家庭、婚姻与健康》,〔北京〕《中国心理卫生杂志》1991年第5期。

[5]谭西顺:《老年人的爱情、婚姻与健康》,〔北京〕《保健医苑》2006年第3期。