粤西地区民族传统体育发展研究

2013-11-12苏雄

苏 雄

从地理学角度看,粤西地区东北起于处在珠江最大支流西江流域的肇庆市,西至包括整个雷州半岛范围的湛江市,南濒浩瀚的南海。本研究的粤西地区民族传统体育是指粤西五市(湛江、茂名、阳江、云浮、肇庆)的民族传统体育。

1 粤西民族传统体育的独有的文化特征

1.1 粤西民族传统体育的海洋文化特征

粤西五市中的三座城市是沿海城市,因而三市沿海渔民世世代代过着“日出而作,耕海为生”的日子,与大海结下了不解之缘,自然形成了自身固有海洋特性。粤西三座沿海城市的民族传统体育主要有龙舟赛和“鱼”、“龙”方面的舞蹈。龙舟赛主要有湛江国际龙舟邀请赛、阳江端午逆水龙舟、茂名化州合江龙舟,其中湛江国际龙舟邀请赛的地点就在海上。“鱼”、“龙”方面的舞蹈较多:茂名鳌鱼舞、茂名电白人龙舞、茂名香火龙、湛江调顺草龙舞、湛江东海人龙舞、雷州沈塘人龙舞、湛江赤坎簕古龙、湛江赤坎网龙、湛江吴川公母龙等等。粤西民族传统体育的海洋性首先体现为大气,有海一样的胸怀、度量如海。首先海纳百川,有聚集财富、融汇英才之义,又有团结统一之意;其次是灵气,柔情似水,勇于学习他人之长,敢于创新;第三是霸气,指做事刚烈直爽。这都是粤西民族的海洋文化的表现。

1.2 粤西民族传统体育的农耕文化特征

粤西地区的地形主要由低山、丘陵和台地组成,整体地势大致呈北高南低。特殊的环境地形形成了本区独特的热带气候特征。是我国三大热带区域之一,全年热量资源丰富,年平均气温在22.7~23.3 度间。最热月7月平均气温为28.2~28.9 度,由于夏季受海洋气候调节极端最高气温不致太高,最冷月1月平均气温15.0~16.4度。同时光照资源也相当丰富,全区年平均太阳辐射为456.3~521.0 kJ/cm,年日照时数为1 825~2 161 小时,从粤西地区的地形、热量资源、光照资源可以看出非常适合农作物生长,因而粤西地区的经济作物是以农耕为主,粮食主要是以水稻为主,水稻一年两造,在湛江的徐间地区水稻一年达到三造。粤西的以农耕为主文化自然也会产生相应的民族传统体育,如茂名的春牛舞、跳禾舞、跳花棚,云浮的春牛舞、禾楼舞、禾谷醮,肇庆的春牛舞、蝴蝶舞等等。

1.3 粤西民族传统体育的舞蹈文化特征

粤西地区的民族是能歌善舞民族,笔者统计了粤西地区五市的非物质文化遗产(包括国家级、省级和市级)属于民族传统体育的项目有54 项,这54 项中就有41 项是属于舞蹈类的,占76%,可想而知粤西地区的舞蹈类民族传统体育在民族传统体育中所占比重非常大,因而舞蹈文化特征是粤西民族传统体育的主要特征。粤西民族传统体育中的舞蹈也可以分为三类,第一类以龙舞、狮舞为代表,其中龙舞有茂名的人龙舞、香火龙,云浮的双龙舞,肇庆的龙鱼舞,湛江的草龙舞、人龙舞、网龙飞舞、公母龙舞、火龙舞、高跷龙、簕古龙等,狮舞有茂名的高脚狮,肇庆的壮狮舞、舞山狮,湛江的遂溪醒狮等,粤西民族传统体育的龙狮舞是代表粤西民众向往和追求美好生活;第二类是以祈求和庆祝丰收的舞蹈,主要有茂名的春牛舞、跳禾舞、跳花棚,云浮的春牛舞、禾楼舞、禾谷醮,肇庆的春牛舞、蝴蝶舞等等;第三类是追求理想爱情的舞蹈,主要有茂名的跳禾楼,肇庆的麒麟白马舞,湛江的公母龙舞等。

1.4 粤西民族传统体育的灵巧文化特征

粤西民族传统体育十分有趣,内容丰富多彩,别具一格,这些民族传统体育常常和当地的民间民俗活动结合一起,小巧灵活,同时富有浓厚的劳动生活气息。粤西五市每逢重大节日都有舞狮表演,其中湛江的遂溪醒狮表演形式经过多年的发展不断推陈出新,形成了“险、难、惊、新”的特点,被誉为中华一绝,其中高桩狮则在传统套路上加以发挥提升,在制作一条长达十多米、高近3 米的高低错落的桩柱上表演,更显惊险高难,桩阵的高低装置,是根据套路、动作、编排、舞狮者的体能、功底技巧而设计[1]。又如湛江的“爬刀梯”村民们表演时赤足徒手在18 米高的刀梯上上下下,以示胆艺高超,表现更多的灵巧性。粤西地区类似的民族传统体育还有湛江人龙舞、射驽、陀螺、板鞋竞速等等。

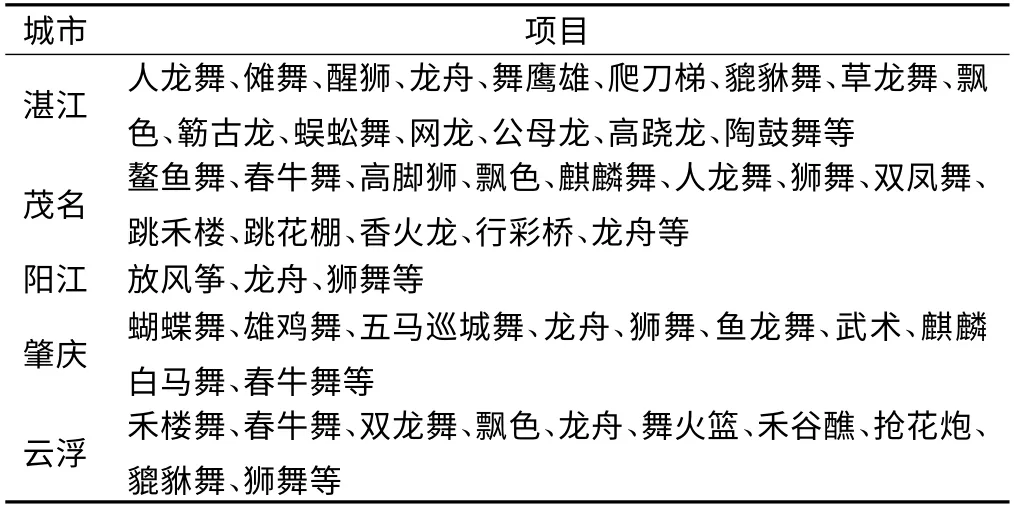

2 粤西地区民族传统体育组成现状

粤西地区民族传统体育项目较多,如表1。

表1 粤西五市市级民族传统体育项目

2.1 粤西民族传统体育保护现状

2.1.1 非物质文化遗产中的法规保护

1979年1月,国家体委下发了《关于发掘整理武术遗产的通知》,拉开了制定挖掘、整理、保护民族传统体育相关规章制度的序幕。2006年2月8日国务院下发《关于加强文化遗产保护工作的通知》(下简称《通知》),要求进一步加强文化遗产保护,并决定从2006年起每年六月的第二个星期六为我国的“文化遗产日”[2]。文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产,2006年5月20日,《国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知》中,国务院批准文化部确定的第一批国家级非物质文化遗产名录。2011年2月25日《中华人民共和国非物质文化遗产法》在第十一届全国人民代表大会常务委员会上审议通过,并将于2011年6月1日起正式实行[3]。2011年10月1日《广东省非物质文化遗产条例》实施,《广东省非物质文化遗产条例》是国家《非物质文化遗产法》实施后国内第一部地方性配套法规[4]。这些法律实施将推动粤西民族传统体育的保护事业迈上新台阶。目前我国已公布了三批共1219 项国家级非物质文化遗产,其中属于粤西民族传统体育有:湛江东海人龙舞、湛江遂溪醒狮、湛江吴川飘色、湛江麻章傩舞、湛江廉江舞鹰雄、阳江放风筝、茂名化州跳花棚7 项。同时广东也公布了四批省级非物质文化遗产,其中属于粤西民族传统体育的有28 项(表2)。

表2 粤西五市省级非物质文化遗产民族传统体育项目

2.1.2 多种形式的教育保护现状

粤西民族传统体育的教育保护机制是多方面的,主要有学校教育保护、社区(村落)教育保护、风俗教育保护。这些方面学校教育保护最为重要,学校教育保护主要由高校教育保护和中、小学教育保护。

粤西高校中开展的民族传统体育项目比较多的有:舞狮、舞龙、龙舟、武术、毽球、风筝、秋千、拨河、珍珠球、蹴球、射驽、陀螺、高脚竞速、板鞋竞速、养生功等。可以看出高校开展的民族传统体育具有以下特点:第一,安全因素还是放在首位。从保护学生角度出发危险性较高的民族传统体育项目还是较难进入高校的,但高校的学生几乎都是成年人,对危险有较好的防护能力,所以其要求不如中、小学校高,如:龙舟、射驽、高脚竞速等带有一定危险性的项目,只要有较高的安全意识完全可以开展。第二,高校开展的民族传统体育项目场地、器材和比赛规则没有严格的要求。由于高校场地广,有较充足的教学经费,因而对民族传统体育项目的选择场地、器材不是其主要考虑因素,同时高校学生对规则要求较高的民族传统体育项目有很好的理解,因而规则因素不成问题。第三,高校已成为民族传统体育训练和比赛的主要场所。如:广东省4年一届的少数民族传统体育运动会,其中代表湛江市的运动员和教练员几乎都是来自广东海洋大学的,广东海洋大学长期担任湛江市民族传统体育的训练任务,其训练场所也在广东海洋大学。现在多不胜数的民族传统体育的比赛场所是设置在高校的。第四,越来越多的国外民族传统体育项目进入我国高校。在粤西高校开展的体育项目中已有部分是国外的民族传统体育项目,如:印度的瑜珈、韩国的跆拳道、日本的空手道等。

在粤西地区中小学开展的民族传统体育项目主要有:跳绳、秋千、拨河、舞狮、武术、毽球、风筝、爬竿、老鹰抓小鸡、丢手绢等。可以看出粤西中小学开展民族传统体育的特点主要体现在:首先是把安全性放在第一位,如:跳绳、毽球、武术、老鹰抓小鸡、丢手绢等这些安全性较高的民族传统体育项目,秋千、爬竿、风筝等在上世纪80-90年代粤西中小学校都比较普及,由于这些项目存在较大的安全隐患,现只有在边远的农村学校才看到这些项目。第二,中小学开展的民族传统体育需要场地少、器材简单。由于中小学的校园普遍在市区,占地面积都较小,这也决定了选择民族传统体育项目是需要场地要求小的,同时中小学生年龄都较小,这也决定了进入的民族传统体育所需的器材简单轻便。第三,进入中小学的民族传统体育项目的规则都较简单易懂,易于开展。如:老鹰抓小鸡、丢手绢等,这都利于学生掌握。第四,有些学校把部分民族传统体育项目作为学校的传统项目,为社会培养专业人才。如湛江市第十六小学就把武术作为学校的传统项目,常代表湛江市参加武术比赛,也打响了学校的声誉。又如:湛江遂溪文化艺术学校是一所专门以龙狮、武术等民间艺术培训为目的的学校,这所学校为社会培养了大量龙狮、武术人才。

粤西民众进行民族传统体育锻炼主要是在社区,有些偏远的地区是在村落,每当空闲时在这些地方都会自发聚集了大量民众进行身体锻炼,而民族传统体育项目是这些民众不可缺少的锻炼方式。因而在民众进行锻炼的社区(村落)进行民族传统体育的教育对民族传统体育的保护将起到事半功倍的较果。粤西包括5 市,地域较广,人口大部分都分布在农村,而且当地风俗较多,因而可利用这些特点进行教学。如粤西地区有一项风俗传统就是年例,年例在粤西数百年来盛行不衰,素有“年例大过春节”之说,是当地民间敬神、祭祖、祭祀社稷,祈祷风调雨顺、百业兴旺、国泰民安的活动,在年例中比较重要的节日是举行当地的一些民族传统体育项目,而且粤西地区每个村子的年例时间不一样,因而在粤西地区每年四季都有年例活动,热闹非凡。通过粤西年例这一风俗的教育,使粤西地区很多珍贵的民族传统体育得到很好的保护与传承。粤西民族传统体育的保护需要全社会共同参与,互动协作,加强学校与家庭、社区(村落)的互动,需要不同层次、不同方式的教育都参与进来,利用各种社会教育资源促进粤西民族传统体育的保护。

2.1.3 赛事、旅游形式的保护

粤西地区的民族传统体育的赛事较多,如:龙舟赛、武术赛、醒狮赛、民族运动会等等。粤西地区赛事的民族传统体育项目主要有:武术、珍珠球、毽球、龙舟、蹴球、射驽、醒狮、陀螺、押加、高脚竞速、板鞋竞速等。每年农历五月初五粤西地区各县市都组织龙舟赛事,有湛江国际龙舟邀请赛、茂名化州的合江龙舟赛、阳江的端午逆水龙舟赛、肇庆的金利龙舟赛等,其中湛江国际龙舟邀请赛已打响了品牌,每年都有来自世界的各国龙舟精英队参与这项赛事,这项比赛也打破我国龙舟的传统,赛场是设在海上,非常具有湛江特色。

现在粤西五市都在加大对本市的旅游宣传,因而民族传统体育也成为旅游项目不可缺少的名片了,粤西地区列入当地旅游项目的民族传统体育项目见表3。当地政府和旅游部门首先是组织各类醒狮表演活动,大力挖掘醒狮文化,发展醒狮旅游业、结合开发特色旅游商品和特色海鲜美食。第二筹办醒狮旅游文化节,努力打造遂溪特色的旅游品牌,形成醒狮品牌效应,把“文化品牌”转化为“经济品牌”,使“遂溪醒狮”文化品牌成为遂溪经济腾飞的发动机,从而推进遂溪第三产业的快速发展。第三走完全的市场化道路,而成为一个自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展的生产者和经营者。据不完全统计:遂溪文车醒狮团每年表演200 多场,收入达40 多万元。遂溪许屋醒狮团与上海文化艺术创星有限公司签订为期10年在国内外进行商业性演出的合同,每年演出80 多场,收入达30 多万元。遂溪石盘醒狮团每年演出70 多场,收入达50 多万元。遂溪梅坡岭醒狮团每年演出80 多场,收入近40 万。全县醒狮团每年演出900 多场,收入达300 多万元[6]。

民族传统体育的保护最好的方法就是让民族传统体育融入我们的生活中去,让它成为我们生活不可缺少的一部分。

表3 粤西地区已列入当地旅游项目的民族传统体育项目

2.2 粤西民族传统体育传承现状

2.2.1 粤西民族传统体育传承意义

粤西民族传统体育的传承有利于社会各民族团结。粤西地区各民族历史悠久,都是在中华的大地上曾生活着许许多多分散的民族,他们之间经过不断交流与融合,同时也伴随分裂与消亡,现在共有56 个民族,56 个民族组成了中华民族,具有一种凝聚力,形成一个相互促进、相互融合、荣辱与共、不可分割的整体。

粤西民族传统体育的传承有利于社会和谐。粤西民众都具有包容和谐的民族精神,在这种包容和谐的文化思想主导下,在粤西地区历朝历代一般都容许不同类型、不同派别、不同民族的文化存在,儒、道、佛三家并存、相互结合、相互融合,近来中国文化对基督教、伊斯兰教等外来宗教也是采取包容和吸收的态度。中华民族是个爱好和平的民族,中国拥有漫长的陆地国境线,很容易受到外来侵犯,而大多数情况下,战争是外族挑起的。同时中国素有礼仪之邦的美誉,从汉起,就有很多外国人来到中国,到了唐朝,许多外国人还在唐朝担任高官,新中国成立后,始终坚持独立自主的和平外交政策,和平共处、同舟共济、相互促进已成中华民族的共识。

2.2.2 粤西民族传统体育传承方式

粤西地区民族传统体育的传承方式有:1)家族血缘性传承。指民族传统体育通过家族血缘性传承,由上辈传给下辈,传承在家族血缘内部进行。2)收徒拜师性传承。通过拜师入门才能由师辈传给徒辈,在封建社会的中国这是民族传统体育传承的重要方式。3)地域民族性传承。民族传统体育的传承是在一定地域内部传承,不同的地域在一些民俗节日中所表现出来的文化和风俗是有区别的,这种传承也有拜师学艺传承,但大多是在休闲娱乐中进行传承的。4)学校社区性传承。指民族传统体育通过在学校或社区,由专人进行传承,这是现代民族传统体育的主要传承方式。5)比赛任务性传承。由于要参加相关的民族传统体育比赛而有比赛任务,对相关运动员进行传承,这主要体现在一些竞技的民族传统体育项目中。从表4可以看出:首先是地域民族性传承的项目是最多的,这说明粤西民族传统体育具有明显的地域性,而且同样名称的民族传统体育项目在不同的地区其表演形式和文化内涵也有所区别。第二,随着社会的发展,家族血缘性传承和收徒拜师性传承项目越来越少,这说明民族传统体育的发展必需面向大众,面向社会才是发展的大方向。第三,学校社区性传承的项目是人们参与人数最多的项目,这说明学校社区性传承是粤西地区民族传统体育现代传承的最主要的方式之一。第四,比赛任务性传承的项目主是具有竞技性的项目。

表4 粤西地区民族传统体育项目的传承方式

2.3 粤西民族传统体育发展存在的问题

2.3.1 理论性研究不够

目前我国民族传统体育的研究已成为热点,但对粤西民族传统体育理论性研究还不够,主要体现在:首先,现研究大部分限于仅从单纯的体育视角或兼顾其民族特性进行论证,而不能全面深入研究其文化内涵提炼出民族传统体育的本质特征,同时粤西民族传统体育的功能已经向着多元化的方向发展,已具备了多重的社会功能和历史价值。其次,我们研究粤西民族传统体育时缺少了取其精华去其糟粕精神。民族传统体育是在我国特有的历史文化的背景下产生的,在其形成的过程中多少带有封建社会的迷信色彩,因而我们研究粤西民族传统体育时要去其糟粕取其精华。第三,应用性研究深度和广度不够,粤西民族传统体育的研究着重其竞技性,忽视了民族传统体育中娱乐和表演的成分,是以进军奥运会、民运会或是其他形式的比赛为重点的,越来越脱离了民族传统体育的特色。第四,部分资料的获取多为文献的相互转载,缺乏实地调查的第一手资料。第五,目前粤西民族传统体育个案的研究较为缺乏。

2.3.2 保护与传承环境恶化

在经济全球化的今天,在现代传媒武装下的商业文化无孔不入,特别是在西方体育的冲击下,粤西民族传统体育的发展面临前所未有的危机,农村的年轻人进入城镇成为打工族,仍留守着传统的老一辈渐被边缘化,随着老人的逐步离去,青年一代接受民族传统体育教育机会越来越少,随着生活水平提高民众的娱乐方式也随之增多,很多民众不再愿意从事枯燥又没前途的民族传统体育活动。同时,由于受经济的影响,当地民族传统体育的文化设施投入严重不足或破旧不堪无力维修而闲置,或者被挪作他用。近几年,农村税费改革后,在减轻农民负担的同时,一定程度上也加剧了农村公共文化供给的短缺状况,原因是“由于制度外获取资源的空间大为缩小,基层政府财力普遍不足,导致政府提供公共物品和公共服务的能力的进一步下降”[7]。为了经济建设,很多地方的公共文化服务站等民族传统体育活动场所甚至给经济让路而被拆除,一些过去常见的家族宗祠、戏台、寺庙也渐渐消失。粤西地区居住环境的文化特色也渐渐消失,粤西地区城镇的砖木结构四合院不断被高楼大厦取代,农村的茅草房也被楼房取代,这种四合院和茅草房最具有当地文化特色,冬暖夏凉,特别是茅草房具有就地取材、适应当地气候、土壤条件及其环境的,同时不破坏自然的优点。最要命的是随着西方文化的深入,当地民众的审美观也开始改变,认为我们传统的东西已失去文化价值,而不愿意继承祖宗留下的民族传统体育。

2.3.3 当地的保护与传承意识谈化

在今天的经济社会里,粤西民族传统体育绝大部分都存在农村,其中能带来经济效益的只有极少部分,从事民族传统体育没有给村民带来多少经济收入,因而民众都不愿意从事民族传统体育活动,就算掌握了民族传统体育的年轻一代为了生活都进城镇打工。在笔者研究的粤西民族传统体育中只有湛江遂溪的文车醒狮队的队员才能长年有工资的,这归功于文车醒狮队名声在外,当地政府支持,且长年有表演的收入。

从文化角度看,在外来文化的冲击下,很多方面已经和正在形成对中国传统文化的挤压,随着生活水平提高村民的娱乐方式也随之增多,很多村民不再愿意从事枯燥又没前途的民族传统体育,渐渐当地年青人对传统文化已失去兴趣,因而民族传统体育的保护与传承意识谈化,给粤西民族传统体育的发展带来空前的危机。

2.3.4 传承人濒危后继乏人

粤西民族传统体育大都是依靠口传、身传和心传来传承,有些没有几年的基本功是没法完成的,但粤西民族传统体育的传承人年龄都较大,目前粤西地区有三位国家级的非物质文化遗产传承人分别是遂溪醒狮的李荣仔44岁、吴川飘色的黎明81岁、湛江傩舞的彭英芳89岁。可以看出粤西地区国家级非物质文化遗产中的民族传统体育的传承人年龄都较大,而且这些项目后继乏人问题非常突出。这些现象在我国普遍存在,据统计,在已公布的1 488 名国家级非物质文化遗产传承人中,平均年龄64岁,最大年龄100岁,最小年龄28岁,45岁以下的传承人不到10%,近1/3 的传承人是70岁以上的老人[8]。

3 粤西民族传统体育发展建议

3.1 加大多种形式的教育投入

粤西民族传统体育的教育体现在多方面,主要有学校教育、社区(村落)教育、风俗教育等。

学校师资力量雄厚,而且学生资源集中,学校在长期的教学工作中,积累了丰富的教学经验,有现代的教育理念和教学方式方法,而且高校是教育教学资源的集结地,图书馆、数据资料库、出版物、教学基地、实验基地、实习基地都是实践理论、增强学习效率和效果的最好手段,高等院校集中了丰富的人才资源,高层次的学术人才队伍力量强大[9]。经走访粤西的大、中、小学发现在学校开展的民族传统体育项目不多,高校的场地器材相对较好,而中小学因场地有限、器材简单开展的民族传统体育有:武术、跳绳、秋千、拔河、武术、毽球、爬竿、老鹰抓小鸡、丢手绢等。为使粤西民族传统体育更好传承必须加大对学校的投入,扩建场地和增添相关器材。社区(村落)是人民活动的主要场所,但相关的民族传统体育的场地和器材非常缺乏,需要政府的投入,同时也需要增加相关的民族传统体育的社会指导员,在居民活动场所进行教育指导。粤西地区的风俗较多,如端午、中秋节、清明、春节、年例等都有民族传统体育表演,在这些节日中最能亲身感受民族传统体育氛围,这时的民族传统体育的教育最能体现效果,因而政府有关部门要善于利用风俗节日多组织各种民族传统体育活动,使民众亲身体会这种教育。

3.2 重视对民族传统体育的环境保护与建设

粤西地区有些民族传统体育正濒临失传,这是由于粤西民族传统体育依赖的生存环境遭受破坏,因而重视对民族传统体育的环境保护建设,对粤西地区民族传统体育的传承有着重要意义。粤西民族传统体育的环境保护建设根据环境范围大小可分为大环境建设和小环境建设。

3.2.1 粤西民族传统体育的大环境保护建设。粤西民族传统体育大环境包括当地的民间信仰、风俗习惯等社会环境,粤西民族传统体育离不开民间信仰、风俗习惯社会环境,民间信仰、风俗习惯是民间文化的重要组成部分,也是民族传统体育得以持续传承的重要依托。然而,由于长期受到极左思想的影响,那些来自于民间的传统文化常常被扣上“封建迷信”、“愚昧”、“落后”的帽子,许多流传上千年的民间习俗及其节庆活动曾被武断地禁止,甚至直到今天,人们仍心有余悸[8]。粤西地区有许多的民间信仰、风俗习惯,如年例是粤西地区特有的,数百年来盛行不衰,素有“年例大过春节”之说,是当地民间敬神、祭祖、祭祀社稷,祈祷风调雨顺、百业兴旺、国泰民安的活动,在年例时各式各样的民族传统体育活动是必不可少的。只要科学认识民间信仰、风俗习惯,通过正确引导,发挥其在构建和谐社会中的独特作用,具重要意义,这方面日本值得我们学习和借鉴。日本传统文化中具有和中国相似的“自然崇拜”,但这些传统在这个高度现代化的国家并没有因其作为一种“落后”的事物而消失,也没有完全以原始的形态而保留,而是“以宗教的和世俗的两种形式融入到现代生活之中”[10]。

3.2.2 粤西民族传统体育的小环境保护建设。从工作及生活上支持其传承活动,首先是经济资助。这是保护传承人的主要形式,体现了国家对传承人的重视,调动了传承人保护粤西民族传统体育的积极性,对传承人的生活有基本保障。其次对传承人精神关怀。应该高度重视对传承人的精神关怀和鼓励,让他们知道其本人对粤西民族传统体育的保护与传承的重要性,同时了解传承人的想法和需要,尽可能解决传承人的实际困难。

3.3 发挥现代媒体的重要作用

在科学发展的今天,人们的交际无限扩大,我们的生活已离不开媒体,通过媒体可以对粤西民族传统体育进行保护与传承,在现代社会,粤西民族传统体育已不能够仅仅依赖传统的口耳相传和上辈传后辈的人际传播方式,而必须在更广阔的社会网络和更复杂的社会群体中进行传播,让更多人特别是年轻人也能掌握粤西民族传统体育。媒体首先通过视觉、听觉的多角度展演,能够跨越时间和空间的限制,记录着民族传统体育,承担起保护粤西民族传统体育的责任。其次是媒体传承作用。我们要积极利用媒体的优势传承粤西民族传统体育,打破口耳相传和上辈传后辈的传承方式,但是在传承时我们要时刻保持清醒避免造成对粤西民族传统体育的破坏,保持其原真性和对其变异进行恰当干预和控制。

3.4 做好民族传统体育的档案征集工作

粤西民族传统体育较多,因而粤西民族传统体育的档案征集工作尤为重要。粤西民族传统体育作为历史的产物,是对历史上不同时代发展状况的人类创造能力和认识世界水平的保存和反应,粤西民族传统体育的产生可能存留了当时人们的认识水平、生活情感态度、风俗信仰禁忌等等,具有一定的研究价值。做好民族传统体育的档案征集工作主要包括以下几点。

3.4.1 进行田野调查、收集工作,全面、真实、系统地记录粤西民族传统体育。国家文化部《关于开展非物质遗产普查工作的通知》和广东省文化厅《关于开展全省非物质文化遗产普查工作的通知》精神后,国家和省的硬性指标发布后粤西五市分别对其民族传统体育做了大量的调查和收集工作,五市分别成立非物质文化遗产保护工作领导小组,设立了非物质文化遗产保护中心,并研究制定了非物质文化遗产的普查方案。通过这项工作使粤西民族传统体育得到很好的挖掘和抢救,全面、真实、系统地记录粤西民族传统体育。如湛江赤坎调顺网龙在当地已停舞50 多年了,通过挖掘和抢救,在当地老人的回忆下才使已停舞50 多年的网龙重新舞起来。

3.4.2 利用现代信息技术,建立相关网站和数据库。以计算机为核心的现代信息技术为民族传统体育的保护工作提供了强大的技术手段,资料抢救工作和后继的资料整理、数字化、保存、保护等方面工作,通过加工和分析建立相关网站和数据库,使人们能更容易和形象化地看到相关的民族传统体育。

3.4.3 做好宣传教育工作,举办相关展览、报告、讲座、培训等工作。粤西五市都会举办相关展览、报告、讲座、培训等工作,对民族传统体育的保护工作进行宣传展示,普及保护知识,培养保护传承意识,营造保护粤西民族传统体育的良好氛围。

3.4.4 组织开展相关的研究工作。粤西五市相继组织开展相关的研究工作,组织相关专家学者对当地民族传统体育的有关理论和实践问题进行研究,研究中注重科研成果和现代技术的应用,相关研究的文章不断涌现。

[1]苏雄.国家非物质文化遗产之遂溪醒狮研究[J].体育文化导刊,2007(4):26-28.

[2]国务院发出通知要求进一步加强文化遗产保护[N].光明日报,2006-02-09:1 版.

[3]中华人民共和国文化部网[EB/OL]http://www.ccnt.gov.cn/rdtj_1/201105/t20110531_125768.html.

[4]黄丹彤.《广东省非物质文化遗产条例》实施[N].广州日报,2011-10-01:2 版.

[5]中国非物质文化遗产名录数据库系统[EB/OL].http://fy.folkw.com/index.asp.

[6]符安平.遂溪醒狮舞出大市场[N].湛江日报,2006-08-02:A05 版.

[7]戚学森.农村社区建设理论与实务[M].北京:中国社会出版社,2008:86-102.

[8]佟玉权.非物质文化遗产传承人的保护与制度建设[J].文化学刊,2011(1):128-133.

[9]郑伟,李师龙.浅谈高校在非物质文化遗产保护中的地位和作用[J].科技信息,2011(1):207.

[10]胡筝.生态文化:生态实践与生态理性交汇处的文化批判[M].北京:中国社会科学出版社,2006:220-224.