由“中”而“华”——中华文明长盛不衰的农村和农民学解释

2013-11-08王勇

王 勇

(西北师范大学 法学院,甘肃 兰州 730070)

一、分析框架:资源点与知识点=高族群幸存率

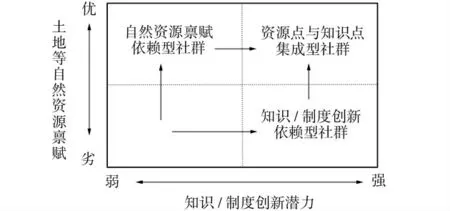

为什么中国是目前世界上仅存且历史悠久的“广土众民”及“和平发展”之邦?其实,这个问题还有另外一个提法,即中华文明长盛不衰的秘密到底是什么?从生物经济学的角度来审视①从生物经济学的视角分析人类进化的经典之作,可参见哈伊姆·奥菲克:《第二天性:人类进化的经济起源》(中国社会科学出版社,2004年版)。,中国必有最优的制度安排和自然禀赋方面的双重优势,否则,绝不可能演化发展至今日的规模和格局。为了便于讨论这一问题,笔者尝试提出一个基本的分析框架,其中的核心理论假设是:资源点与知识点=高族群幸存率(见图1)。

图1 资源点与知识点=高族群幸存率分析框架图

这里的“资源点”,主要是指可以低成本大量产出食物等人类生存资料的自然区域;知识点中的所谓“知识”,主要是“生产性的技术知识以及扩展信任与合作的合约性知识”[1],其中,后者也包括了“制度”这样一种地方性知识。历史上能够持续生存下来的人类社群基本上有三种:自然资源禀赋依赖型社群、知识/制度创新依赖型社群以及资源点与知识点集成型社群。从理论上讲,资源点与知识点集成型社群会成为幸存率最高的社群。

朱锡庆长期关注经济增长的知识来源问题,他对决定一国经济增长的条件进行了高度概括:“要么一个资源点,要么一个知识点。”后来,他有更为精彩的提炼,即资源不外是由知识定义的。哪里只须找到一个知识支点,哪里的经济就全盘皆活[1]。受朱锡庆的启发,笔者认为,中华文明持久不衰的秘密,从历史的角度来探讨,其要点在于:一个资源点(中原农耕之地)和两个知识/制度创新点(西北游牧民和中原农耕民)。

二、中原:膏腴之地

国外学者的中国研究中,常常出现“中国的亚洲内陆边疆”[2]、“游牧 帝国与中国”[3]等叙事模式,一度使笔者颇为困惑。这里的“内陆边疆”、“游牧帝国”与“中国”之间到底是一种什么样的空间地理关系呢?后经仔细阅读方才发现,欧美人谈到China时,往往联想到China(中国)是china(瓷器),“china”的英语根义其实就是“瓷器、瓷料之乡”,引申开来就是指土壤和气候条件最适合农耕的地区,主要地理范围大体指涉的就是历史上的中原地区,以及今天的中部大部和东南各省所处的区域。总之,都是土壤和气候条件最适合农耕的地区。“瓷器、瓷料之乡”与农耕土壤(可耕性土壤)之间显然具有高度的关联性。中东部地区“几乎全是深厚的黄土层,黄土土质疏松,易于垦耕,且土壤肥沃,毛细管普遍存在,容易吸收水分”[4]。莱昂、菲平和巴克曼在权威著作《土壤:它们的性质与处理》中对中国的黄土做了如下总结:“由于黄土中含有丰富的苛性钾、磷与石灰,一旦加入适应的水分,它就成了极其肥沃的土壤。”①莱昂等:《土壤:它们的性质与处理》(纽约,1915年,第61页),转引自冯涛、兰虹:商周秦汉时期农地排它性公有产权向私有产权的演进(《经济学(季刊)》2002年第1卷第4期)。《尚书·禹贡》和《管子·地员篇》都将黄壤列为上上等即最适宜农作物生长的土壤。这里,当然是典型的,或者说是词源意义上的“china”了。能够大量制作精美瓷器的土壤,当然是“沃土”了,这是毫无疑义的。

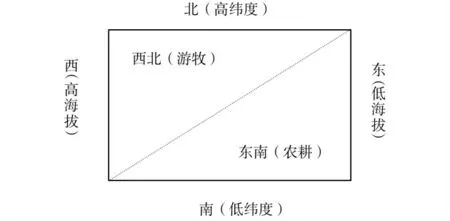

对应来看,国外学者所说的“内陆边疆”、“游牧帝国”,其地理范围大致包含着今天的大西北——以15英寸等雨线为基准西北方向,包括东北、内蒙古、甘肃西北部、新疆和青藏高原等。这些地区基本上都属于高寒地带,土地贫瘠(除了新疆的几个盆地绿洲之外),土壤大都属于沙石土质,可耕性极低②甘南夏河甘加草原的中部和桑科草原的西北山丘均是古代弃耕的农田,阡陌相连,碧野万里。甘加乡的贡玛、卡加、仁艾、斯柔、仁青、白石崖、八角城、佐海、哇尔塔,都有梯田遗迹。说明这里的草山不具有可耕性,当地人都是交了“学费”的。参见索代:《拉卜楞寺佛教文化》,内部印刷物。,主要适合于牧草生长,因而基本上没有成为“china”的自然生态条件。所以,大西北自古以来,便主要是游牧民族从事畜牧业生产的地方。“就经济生活而言,春秋时期汉族与胡族之间的区别在本质上只有一个,那就是农业民族和游牧民族的区别,后来汉代的情况也是如此”[5]。在西北游牧与中原/东南农耕区域之间的过渡地带,其主要范围就是今天的黄土高原,基本上属于半农半牧区③蒙语中的“荒”,不同于汉语中的“荒”或“蛮荒之地”,其意是atar,或者atar gajir,为多义词。在游牧地区的人们看来,atar可能是最原始、最适合游牧转场的草原或其他土地。,生态条件也极为脆弱。这里的土壤主要是沙土或土沙(依据土与沙的比例不同而有所区别)。比如陇东地区的土壤属于土沙,泥土含量高,沙含量低,适应于天然降雨而不太适应灌溉,人工灌溉下土地易板结。而河西地区的土质大都属于沙土,这种土壤则适应于人工灌溉。沙土之地,有水则耕,无水则牧。这样的土质,可以用来生产和制作简陋的陶瓷/罐,但无法进行精美瓷器的大规模制作和生产。所以,这里也不会成为“china”的腹地了(见图2)④所以,中国是中央之国,而不是瓷器之国。“中国”就是“ZhongGuo”,“中国人”就是“ZhongGuoRen”,如同“北京”不是“Peking”一样。这种的说法是有一定道理的。至于民间流行的说法,“china”是“昌南”(现在景德镇的古称)的音译,尚需考证,但是,当人们说“china”,在英语中的根义就是“瓷器、瓷料之乡”,引申开来就是指土壤和气候条件最适合农耕的地区。可见,“瓷器、瓷料之乡”与农耕土壤(可耕性土壤)之间具有高度的关联性。这样的判断可能不会有太多的否定意见。。

图2 中国陆域自然禀赋与经济类型差异抽象示意图

这样看来,“china”即“瓷器、瓷料之乡”,与中原/东南农耕土壤(可耕性土壤)之间具有高度的关联性;而大西北基本上都属于高寒地带,土地贫瘠,土壤大都属于沙石土质,可耕性极低,主要适合于牧草生长,基本上没有成为“china”的自然生态条件。西北中国与东南中国在土壤和气候条件方面存在着的显著差异,乃是理解中华文明之所以持久不衰秘密的关键所在——这就是由“中”而“华”:西北游牧民不断经由贫瘠的西北高寒地区进入水草丰美的“中央大草原”,草原过密化引发牧场转向耕地的历史性变迁,进而由“内部竞争引导王朝扩张”,“中国/中原”农耕区域由内而外,由小变大,逐渐形成了一个广土众民之邦。

三、游牧民和农耕民:中华文明的“创造性主体”

人类何以幸存至今?人类进化的秘密何在?一言以蔽之,盖源于“弱者的政治”也。因为只有弱者或贫者,抑或所谓“蒙昧者”,才是成本最小化的冒险者,他们往往会不惜用生命为代价去改善自己当前的处境,进而成为新制度的创生者(当然也是旧秩序的摧毁者)。强者或富者通常都是既得利益者,由于冒险去改善当前自己处境的成本过高,即所谓“得不偿失”,而会安于现状。除非强者或富者能够常常“居安思危”、“富且愈坚”,或者时刻将自己视为“一无所有者”——其实就是随时准备“接受失去一切”的人。但是,真正能够做到尤其是能够持续做到者几乎为零。由于弱者相对于强者是更低成本的冒险者或机会主义者,所以,从共时性视角看,弱者幸存的概率要远高于强者。从历时性的视角看,今天的幸存者都是贫寒者的后代,微小的差别只在于贫寒先祖的代际远近略有不同而已。

在中国历史上,有两种“弱者的政治”:常常觊觎中原膏腴之地,并有可能“入主中原”的西北游牧民;常常打出“王侯将相,宁有种乎”旗帜并推动中国社会周期性变革的农耕民。“弱者的政治”,其实质就是最低成本的冒险者的政治,是推动中国社会发展的根本动力之所在,是知识/制度的真正的创造性主体之所在。在大中国的历史上,西北游牧民和中原农耕民,这两种知识/制度的创造性主体,一直是相互交织或交替地上演,从而使中原农耕地区的自然禀赋不断地得到优化配置,最大限度地产出了得以维系庞大人口的生存资源。

斯科特曾指出,贫困和最低限度的经济地位是人们小心谨慎地观察和试验,进而实现创造性发现并最终改善现状的主要原因或动力。他举过这样一个例子:“我们假设有两个渔民,他们都要依靠河流生存。一个渔民生活在河边,捕获丰富且稳定。另一个渔民的捕获贫乏且不稳定,只能提供贫困并不稳定的生活。那么两个人中比较贫困的一个就会有切身的、生死攸关的兴趣来发明新的捕鱼技术、仔细地观察鱼的习惯、细心地设置渔网和鱼梁、发现不同种鱼的季节性洄游的时间和信号等。”[6]徐勇早已洞识到:底层政治而不是上层政治,才是中国社会创造力的源泉所在;农民乃是当代中国奇迹的真正的创造性主体[7]。幸存率的概念,可以帮助我们超越所谓的“强弱”或“贫富”的二分法。

在远古时代,人类的先祖灵长类相对于自然界是弱者,只有通过冒险去征服或驯服自然方有幸存的可能。人类出现以后,随着人口的增加,便开始了在全球“分布”即迁徙的历史。接着出现了人类内部的分化。游牧民族相对于农耕民族是贫寒者(弱者),是更低成本的冒险者,因而往往成为农耕民族的劫掠者或征服者(替代者)。农民相对于市民是贫寒者(弱者),是更低成本的冒险者,因而往往成为市民的终结者即替代者。从近处看,今天的中原或东南地区的城市市民,都是农民的后代;从远处看,今天的中原或东南地区的城市市民和农民,都是西北游牧民族的后代。

作为现代智人的人类自从诞生后,相互之间的智商和DNA 的差异微小到几乎为零,没有人会长期心甘情愿地处于弱者或从属者的地位,否则,人类就失去了进化的内在动力。早期人类之所以能够诞生,正是在险恶的自然环境中“冲锋陷阵”的结果——成了幸存者。迟延性的“报复/复仇”(所谓“君子报仇十年不晚”),而不是即时性的“对抗/抗争”(动物界的竞争法规),乃是人类社会演化出来的特有产物,这是人类内部需要在一定程度上保持结果平等的深层社会心理基础和进化动力。作为弱者的人群甚至根本不能像宠物一样去“抚养/扶养”(通过所谓完善的社会保障制度等),并使其最终被驯服。据说宠物狗也会偶尔咬伤不能足够尊重它的“主人”,因为它身上携带着的祖先的“狼性”无法彻底被“清除”(如果彻底被“清除”,它就不是狗了);而“狼性”却是人类作为地球上的终极征服者的先天“禀赋”。驯服人类的“狼性”,就等于人类的自我终结。

人类内部的贫富落差,乃是人类进化的主要动力来源之一。这倒不是重拾马克思的牙慧:阶级斗争是人类社会进步的动力。这个论断,较适合于中国的农耕文化即儒家文化圈的人群。中国的农耕文化圈中的人群,解决人口与资源矛盾的办法是“分配”,相应出现的便是“窝里斗”、“内斗”。幸亏中国单位农地上的人口“养育”能力很强,能够为许多“好死不如懒活着”的人提供最基本的生命保障,故能够在很大程度上缓解内部的贫富落差(以黄宗智所讲的“内卷化”为表现),当然,其中的代价便是阻止了社会进化和制度创新的主要动力来源。但是,“弱者的政治”——最小成本的冒险者仍然存在,只是数量相对较少而已。周期性的导致王朝更迭的农民起义便属于此类情形。相比较而言,欧洲历史舞台上演的“弱者的政治”要远比中国残烈和频繁。

作为主要出身于(蛮族的)游牧民族(渔猎民族等)的西方列强,解决其人口与资源矛盾的办法是“分布”而不是“分配”——对外殖民、对外移民。这种“分布”的逻辑,从中性的或者价值无涉的意义上讲,其实与数千年来西北游牧民族周期性地劫掠、征服中原或东南农耕民族并没有太大的差别。民族迁移和民族征服乃是同一枚硬币的两面。今天,西方列强的扩张之势,乃是其作为游牧民族(渔猎民族等)之“弱者的政治”的延续或惯性(在正值发达的中国“农耕文明”的视野里,西方列强还是作为“弱者”的游牧民族或渔猎民族),所以,“弱者的政治”这个问题,并没有因为斯科特的“弱者的武器”和董海军的“作为武器的弱者身份”而终结,而是一个人类发展中的永恒问题。今天的中国,正面临着两股“弱者的政治”——西方列强(世界农业文明时代的“弱者”)的“外压”和中国农牧民(世界上最为庞大的相对于城市居民的“弱者”群体)的“内挤”——的双重挑战。

同时要化解这两种“弱者的政治”,还要兼顾既得利益者——“强者”或“富者”——其实都是另外一种意义上的“孱弱者”,是一个天大的难题。弱者即强者,强者即弱者。弱肉强食的另一面其实就是强肉弱食。这就是“弱者的政治”——强弱转化的辩证法。白芝浩早已洞见到:进步的民族在历史上之所以比停滞的民族更为少见,是因为“上一阶段的进步往往走过了头,使得习俗的统治过于僵硬,根本没有给下一阶段的进步——即冲破习俗的统治——留下可能”①对比而言,白芝浩还有一个更为简明的说法:“许多时候对第一步最有帮助的制度正是对第二步最有妨碍的。”详见沃尔特、白芝浩:《物理与政治——或“自然选择”与“遗传”原理应用于政治社会的思考》(金自宁译,上海三联书店,2008年版,第103至104页)。。这就是强者的代价——变革的成本极为高昂。弱者的最大优势就是可进行成本最小化的冒险或者说“变异”,这是适应的根本内涵,也是人类进化的秘密之所在。

内聚性(通过平等、同质化的信条和制度)和变异性(个性化创新)的平衡是任何一个社群或民族保持外部竞争力的根本。自由鼓励创新而导致内部贫富差距拉大,进而产生“弱者的政治”时,西方国家通常是通过一波又一波的对外扩张和殖民的方式来化解,而中国则试图通过内部消化的方式——扶贫——来解决。然而,从长远来看,在一个特定的民族内部,消解了“弱者的政治”也就意味着消解了变化和创新的内在动力——如果这个民族还不打算对外扩张的话。从某种意义上讲,如果能够维持在适当的阀限内,“弱者的政治”在中国具有替代西方“商谈政治”之实质作用——激发内部竞争和创造力的源泉——的功能。“弱者的政治”其实在体力劳动(物质生产)和脑力劳动(知识生产)分离之后就产生了。在现代社会,知识生产者的收益率(或贡献率)已经或正在与物质生产者的收益率(或贡献率)拉开惊人的差距。这是进步的必然代价。“弱者的政治”便是这个进步的副产品。中国“问题三农”的实质乃是“知识问题”。许多学者至今还没有洞察到这个问题的实质。

各种政体都在适应,但只有最低成本的革新者即冒险者才有更大的幸存几率。哪一个民族具有常规性地、动态化地化解其内部的(不断产生的)“弱者的政治”的机制,哪一个民族就具有更高的幸存率。

四、资源点与知识点的持续集成:中国复兴的条件

定居农耕与长期驻牧的共同之处在于:较长时间地持续利用一个“资源点”(土地或草地)。耕/牧都是对特定的土地资源点的不同利用方式而已。之所以能够持续一定时间的利用,乃是由于这个资源点是在偶然中或在不断利用中发现的一个自然禀赋富集之地。如果这个资源点的食物(肉奶制品)生产潜力足够大、驻牧时间足够长、人口繁育足够多,就会有更多的人去尝试或探索对这个资源点进行更有效率的利用方式,那么,这个资源点就很有可能由先前的牧地转化为耕地,因为这种转化的边际收益会递增。依循这个思路,便能够理解“宅兹中国,自之牧民”这个关于中国文明起源的微言之大义了[8]。

人们知道,典型的游牧生境都是在高寒贫瘠的草地上生发的,每一个资源点基本上都是贫瘠的或者说是脆弱的,所以,从一个驻牧点到下一个驻牧点的时间间隔较短,于是人们经常看到牧民在转场(游牧)。从长程的历史视角来看,地球上的每一个资源点迟早都会被耗尽(想一想现在的资源枯竭型城市及其出路——“废弃”),或者由于地理地质等自然气候环境变迁的原因使先前的自然禀赋富集之地变成了干旱贫瘠之地。其实,历史上的许多文明都由于这样的原因而消亡了。定居农耕只是人类在百万年计的长程游牧历史中的一小段“驻牧期”而已。长期驻牧相对于短期驻牧、定居农耕相对于广域游牧之所以存在着所谓更为“文明”的优势,乃是由于其资源富集点的优势惯性使然。任何种群所占据的资源点,在其资源耗尽后必得“游牧”——不断发现新的资源点。从这个视角讲,“游牧”乃是人类永恒的主题。

在河南这个中原腹地中,又有一个更为居中的地方,这就是许昌。在许昌市博物馆和许昌学院中原农耕博物馆中,笔者发现了一段极为重要的记载,称“古人类头盖骨化石‘许昌人’的发现,弥补了东亚古人类演化和中国现代人类起源重要‘缺环’”。其中,“唐尧时期,高士许由率部落牧耕于此”一说值得特别关注。这个记载意涵很深。由此可以推知,唐尧时期,中原地区可能是早期的西北游牧部族南下游牧时发现的水草最为丰美的草场/原——“中央草原”是也。发现并牧耕于此的很可能不只是许由部落,还有其他游牧部族也会来到“中央草原”,并分别驻牧于中央草原的各处,比如洛阳、开封等地。水草丰美的草场/原,在世界各地,几乎都是游牧部落竞相争夺并选择驻牧的地方。水草越丰美的地方,驻牧的时间就越长。如前所述,当驻牧时间足够长、人口繁育足够多,就会有更多的人去尝试或探索对这个资源点进行更有效率的利用方式,那么,这个资源点就很有可能由先前的牧地转化为耕地,因为这种转化的边际收益会递增。这正是科斯定理暨科斯的经典寓言故事——农夫和养牛人之间的故事——所暗示的真理。加之在“中央草原”有众多游牧部落相互竞争且不断出现“边界挤压”情形时,牧地转化为耕地将更为可能。许由部落所占据的地方,很可能是中央草原中水、草及土壤资源最好的地方。据说尧曾经最早打算将帝位禅让给许由,但被许由所拒,正因如此,许由才获得了“清高之士”的雅誉。“牧耕于此”,说明当时驻牧于许地的许由部落已处于半牧半耕经济类型,或者已经开始向完全的农耕经济转型了。这种经济类型,在当时,肯定是最先进“生产力”的代表,是最文明的社会经济形态。所以,许由不愿接受尧的帝位,也似乎顺理成章。

由此,“夷狄入中国则中国之”在实证意义上理解,含义就是:游牧民入主中原后,就会变成农耕民。要点在于,中原这个自然资源富集之地,从事农耕的边际收益显著地高于游牧。这个收益,其中就包括可养育世界上最为庞大的人口。人口的繁衍生息是任何文明长盛不衰(“幸存率”)的终极价值判准。从长程的历史视角来看,既然定居农耕即长期驻牧只是人类在百万年计的长程游牧历史中的一小段“驻牧期”而已,那么,随时做好下一次“游牧”——发现新的资源点——的心理准备,就不能缺失。否则,陶醉于长期“驻牧”中的种群,迟早会出现优势地位的逆转——这正是近现代以来中国(Chian)在世界格局中陷于窘境的根源所在。

农耕与游牧的简单二分法思维曾误导笔者多年,“游耕”和“驻牧”的事实证据使笔者明白了提出一个统一的解释框架的必要性和可能性。近日在重读哈耶克的《自由秩序原理》时,发现哈耶克将自生自发社会秩序进行了类型化。依笔者的理解,两种自生自发的秩序可分为:迟延更新的自生自发秩序和实时更新的自生自发秩序。人们现在看到的所谓农耕文明和游牧文明其实分属于这两种秩序。定居农耕实乃长期驻牧的一种形式,也是一种自生自发的秩序,只是前者比后者更新的速率更为迟缓。中原农耕区这个资源点已经被精致地、反复地开发利用了数千年,并养育了世界上最为庞大的人口,孕育了世界上最为灿烂和辉煌的文明,可以说是人类历史上迄今为止持续利用时间最长的一块“驻牧地”。近期国家提出的“中原经济区规划”战略将再一次开启对中原农耕区这个资源点及其潜在“租值”进行更有效率地发掘和持续利用的序幕。由于持续利用时间足够长,所以生活在这片土地上的人们似乎已经忘却自己曾经是游牧者的身份了。

总之,任何一个文明持久不衰的基本条件都是资源点与知识点的不断集成。从历史上看,中华文明长盛不衰的条件就是一个资源点(中原农耕之地)和两个知识/制度创新点(西北游牧民和中原农耕民)。那么,在今天,中国复兴当然不能也不可能完全复制上述历史条件,但是,“资源点与知识点”这个条件则是永恒的。如果中国不能保持资源点与知识点的不断“集成”,那么,中国的复兴就是一句空话。

[1]周其仁.制度变迁与知识方向[M]//朱锡庆.知识笔记.北京:中信出版社,2011.

[2]拉铁摩尔.中国的亚洲内陆边疆[M].唐晓峰,译.南京:江苏人民出版社,2005.

[3]巴菲尔德.危险的边疆:游牧帝国与中国[M].袁剑,刘东,译.南京:江苏人民出版社,2011.

[4]冯涛,兰虹.商周秦汉时期农地排它性公有产权向私有产权的演进[J].经济学(季刊),2002(4).

[5]余英时.汉代的贸易与扩张[M].邬文玲,等译.上海:上海古籍出版社,2005:15.

[6]詹姆斯·C·斯科特.国家的视角[M].王晓毅,译.北京:社会科学文献出版社,2004:446.

[7]徐勇.农民理性的扩张:“中国奇迹”的创造主体分析——对既有理论的挑战及新的分析进路的提出[J].中国社会科学,2010(1).

[8]葛兆光.宅兹中国——重建有关“中国”的历史论述[M].北京:中华书局,2011:2.