隋“开皇乐议”相关乐律问题探析——“三声乖应”“三声并戾”与“七十七音乖越”

2013-11-08谷杰

谷 杰

隋高祖开皇七年,乐府仍因袭周乐。高祖曾多次命诏知音之士正律议乐,但积年不定,聚讼不决。高祖因此大怒曰:“我受天命七年,乐府犹歌前代功德邪?”于是一场旷日持久乐律讨论愈演愈烈。

《隋书》记载了这一史实:“开皇二年,齐黄门侍郎颜之推上言:‘礼崩乐坏,其来自久。今太常雅乐,并用胡声,请冯梁国旧事,考寻古典。’高祖不从,曰:‘梁乐亡国之音,奈何遣我用邪?’是时尚因周乐,命工人齐树提检校乐府,改换声律,益不能通。俄而柱国、沛公郑译奏上,请更修正。于是诏太常卿牛弘、国子祭酒辛彦之、国子博士何妥等议正乐。然沦谬既久,音律多乖,积年议不定。高祖大怒曰:‘我受天命七年,乐府犹歌前代功德邪?’命治书侍御史李谔引弘等下,将罪之。谔奏:‘武王克殷,至周公相成王,始制礼乐。斯事体大,不可速成。’高祖意稍解。又诏求知音之士,集尚书,参定音乐。”[1]

在众议之中,柱国沛公郑译力陈己见,其雄辩与才智光彩四溢。虽然隋高祖最终没有采纳他的见解,但其乐论涉及隋乐府的乐制面貌和诸多乐律问题而极富史料价值,直至今天已然是我们衔接汉唐之间礼乐断层的重要线索。

现对郑译乐议的重要段落逐一分析,深层探讨其中的悬疑问题。

一、“三声乖应”与“三声并戾”?

郑译首先提出当时乐府钟石律吕“七声之内,三声乖应”的现象。译云:“考寻乐府钟石律吕,皆有宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵之名。七声之内,三声乖应,每恒求访,终莫能通。”[1]

其所谓“乖应”本义是“不和谐”,在这里可作“乖张”或“违逆”解。那么郑译所谓“三声乖应”的判断又是怎样形成的呢?从文中“每恒求访,终莫能通”一语,可以见得郑译心目中应该有他的考量依据。

接下来郑译引入龟兹人苏祗婆所奏“五旦七调”,结合乐律传统学说,在琵琶上的推演提出了他的八十四调,以此为他的“三声乖应说”立论。

“先是周武帝时,有龟兹人曰苏祗婆,从突厥皇后入国,善胡琵琶。听其所奏,一均之中间有七声。因而问之,答云:‘父在西域,称为知音。代相传习,调有七种。’以其七调,勘校七声,冥若合符。一曰‘娑陀力’,华言平声,即宫声也。二曰‘鸡识’,华言长声,即商声也。三曰‘沙识’,华言质直声,即角声也。四曰‘沙侯加滥’,华言应声,即变徵声也。五曰‘沙腊’,华言应和声,即徵声也。六曰‘般赡’,华言五声,即羽声也。七曰‘俟利 ’,华言斛牛声,即变宫声也。”译因习而弹之,始得七声之正。然其就此七调,又有五旦之名,旦作七调。以华言译之,旦者则谓均也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。[1]

这一段重点阐述他的八十四调理论,从原文的逻辑上看,八十四调并非是“舶来品”。因为他在介绍苏祗婆七声时,对七声中的每一声都要说“华言 × × ×,即 × × 声”;接着他还说到“以华言译之,旦者则谓均也”。此外,同文处还有“(七声)其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。”[1]等数语,可以见得郑译的八十四调是以传统的六十调为基础,以苏祗婆的学说为由,在琵琶上推演出的八十四调,这样的八十四调不过是六十调的拓展。

由此可见,郑译“考寻乐府钟石律吕”的理论根基应该是传统的宫调理论,而在传统宫调理论中生发出的八十四调实际上成为他质疑乐府钟石律吕的标准。

上段原文的最后讲:“律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。”这样的八十四调是一个“旋转相交”的动态旋宫系统,而并非指一宫或两宫的音列排比。他所说的“三声乖应”现象也正是动态的旋宫过程中的必然现象。

当然,我们如果仅仅拘守原文,恐难理会“三声乖应”何其所指。这里让我们结合近年来一些相关的研究结果,来做些具体的分析。

在传统六十调理论中,五音被赋予政治伦理的色彩,如《史记·乐书》的五音“君臣说”:“宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物……五音皆乱,迭相陵,谓之慢。如此,则国之灭亡无日矣”[2]。五音“君臣说”强调五音之中宫商角的次序——即“声重浊者为尊,轻清者为卑,卑者不可加于尊,不相凌谓之正,迭相凌谓之慢”。甚至将五音“君臣说”的意义上升到人伦道德与国家兴亡的高度。

此外,五音还以“天文说”、“畜禽说”、“图腾说”的观点来解释其排序,以表达音乐与自然和社会的关系,体现天地人的和谐同构关系。但在五音排序的诸种解释中“君臣说”是首要的,它从总体上体现着人的等级以及人与事、物的关系。在五音之中宫商角三者的伦序是“君臣说”的核心,而徵羽二声代表“事”与“物”没有人伦等级的意义。关于这一点沈括曾说:“其余徵、羽,自是事、物用变声,过于君声无嫌”[3]《宋史》载冯元也有一个较为恰当的解释:

“故列声之尊卑者,事与物不与焉。何则?事为君治,物为君用,不能尊于君故也。惟君、臣、民三者则自有上下之分,不得相越。故四清声之设,正谓臣民相避以为尊卑也。”[4]

对五音伦序的“君臣说”虽然宋人解释较翔实,但它来自周以来的乐律传统,从文献记载来看出自汉人整理周乐理论的《乐记》。郑译论乐中前后反复强调了宫商角三声乖应或并戾,是因为他的八十四调内含“五音君臣说”的基因。

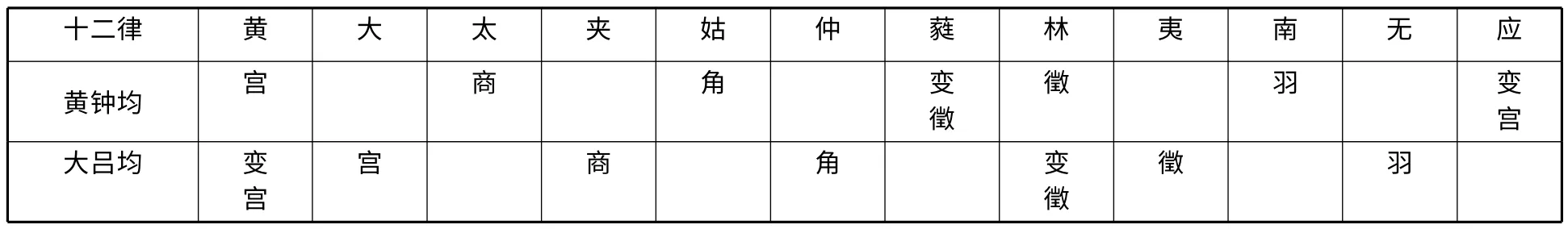

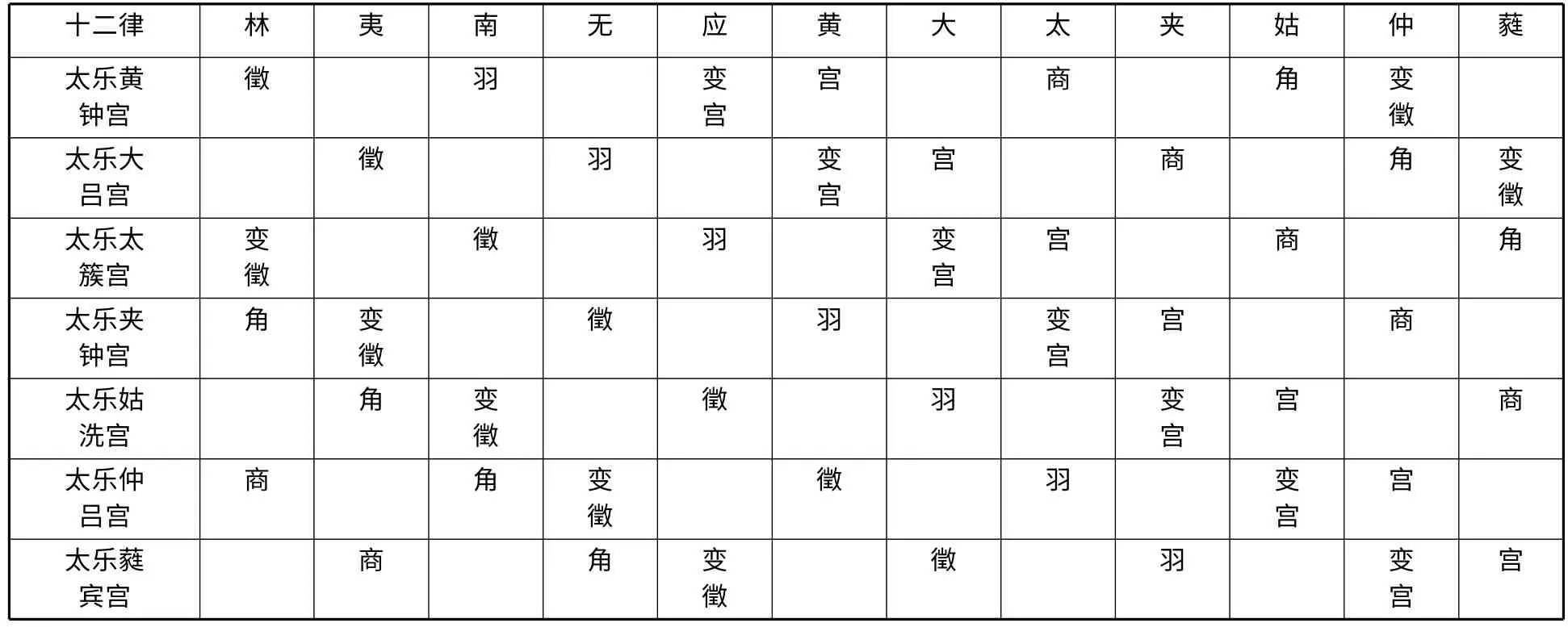

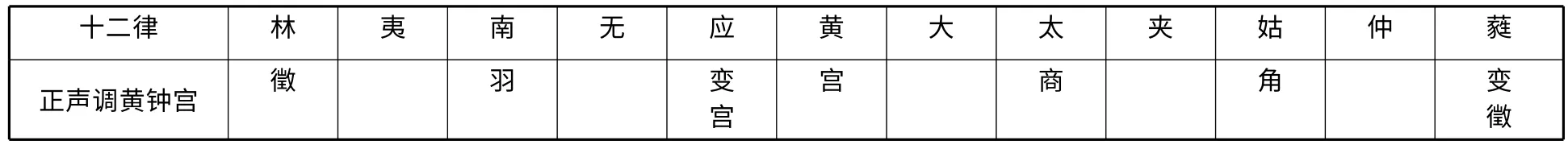

现将郑译的八十四调列为下表(见表一),从中观察“三声乖应”的含义。

表一 十二律七声旋宫表

续表

从上表一可见,郑译的八十四调在旋宫过程中涉及宫商角尊卑伦序的问题。从黄钟均到林钟均宫商角保持尊卑有序的状态,而到夷则均至应钟均时,就出现角或商角浊于宫,即“卑者加于尊”,尊卑失序的现象。

接着,郑译又讲到“三声并戾”:“仍以其声考校太乐所奏,林钟之宫,应用林钟为宫,乃用黄钟为宫;应用南吕为商,乃用太簇为商;应用应钟为角,乃取姑洗为角。故林钟一宫七声,三声并戾。其十一宫七十七音,例皆乖越,莫有通者,……”[1]

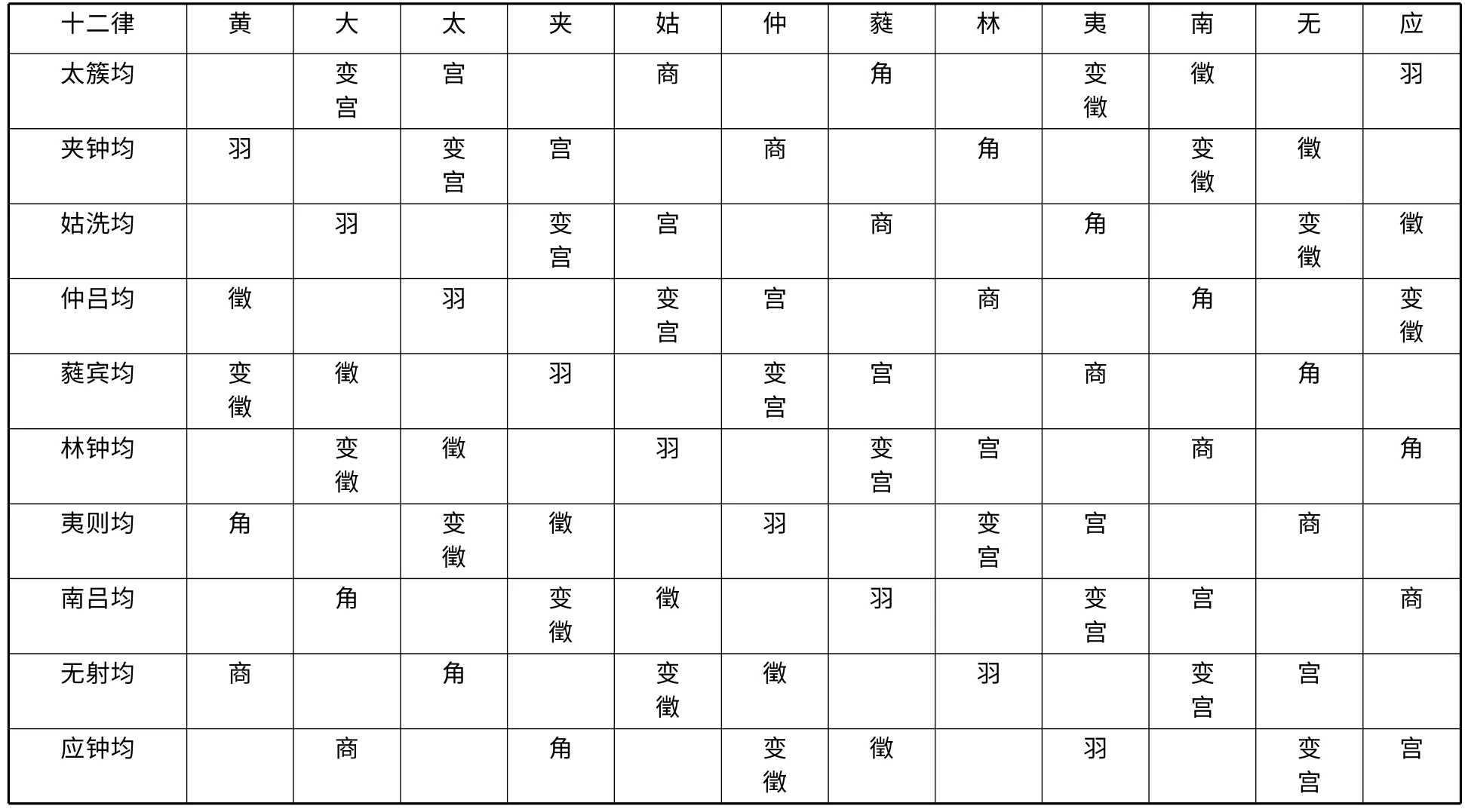

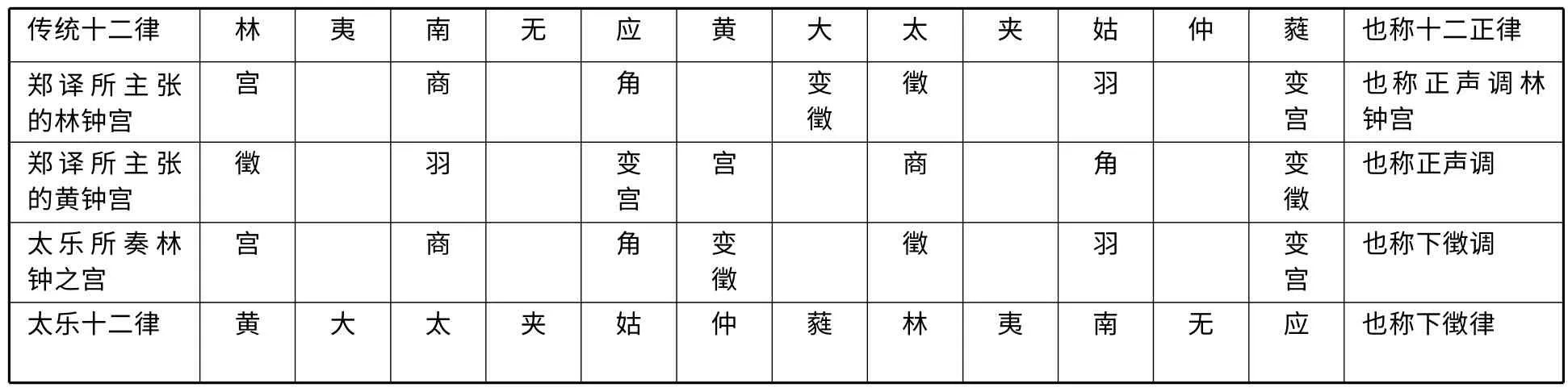

这段话以林钟宫七声为例说明太乐奏乐与传统宫调理论不符,表面上看,这里是说太乐的“林钟宫”(黄钟宫下徴调七声)与传统的林钟宫(正声调七声)不符,即所谓“林钟一宫七声,三声并戾”。但重点是在强调林钟宫、南吕商、应钟角应有的次序。从前文他大段陈述八十四调的事实来看,他所指责的现行乐律问题并不仅仅是林钟一宫的问题,而是整个宫调体系的问题。这里让我们以太乐林钟宫为基础列出一个旋宫表,看看郑译所谓“三声并戾”究竟何其所指。

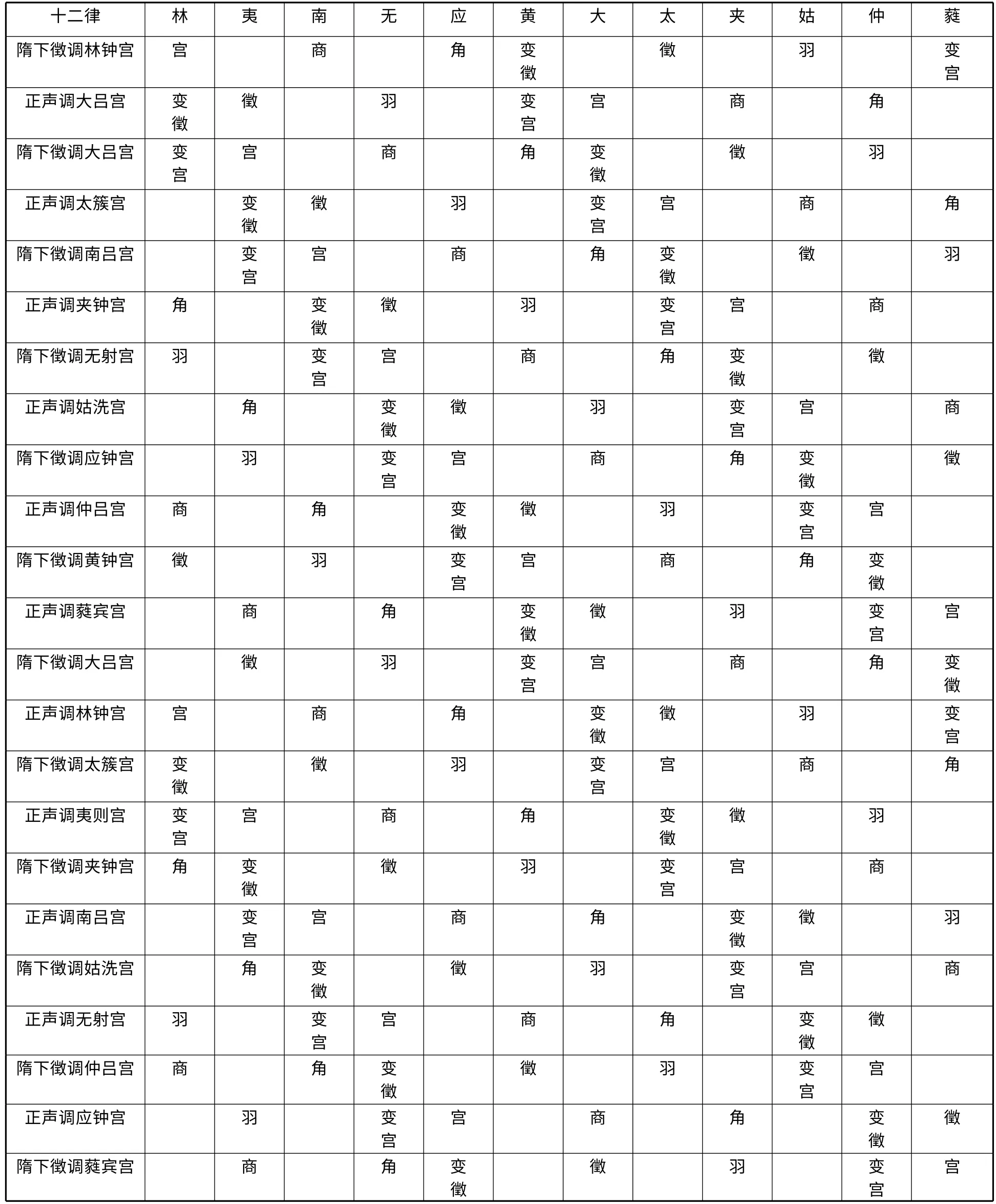

表二 太乐十二律七声旋宫表

续表

从表二中可见,由林钟宫至太簇宫七宫,每宫之中宫商角的排列尊卑有序;而由夹钟宫至蕤宾宫四宫,每宫之中均出现宫商角尊卑失序的现象。

通过上述分析,我们不难看出无论是黄钟宫还是林钟宫在八十四调旋宫系统中同样存在宫商角尊卑失序的问题。“三声乖应”与“三声并戾”虽然在原文中出现的位置不同,但它们的思想根源是一致的,它们实际如同一辙。而郑译评价乐府和太乐的音乐的依据来自他的八十四调说与五音伦序的君臣说。

二、“十一宫七十七音,例皆乖越”?

上一段文献还有另一层含义,即所谓“十一宫七十七音,例皆乖越”。郑译在此段首先是依据传统宫调理论指出“林钟一宫七声,三声并戾”。这其中明显存在一些问题:既然讲林钟一宫七声,为什么说“三声并戾”(宫商角)而不提七声中的其余四声?而后又为什么说“十一宫七十七音,例皆乖越”呢?

这里我们首先应该看到在“十一宫七十七音,例皆乖越”言论之前的文献“乃以(八十四调)其声考校太乐所奏,林钟之宫,应用林钟为宫,乃用黄钟为宫;应用南吕为商,乃用太簇为商;应用应钟为角,乃取姑洗为角”[1]等数语,明显反映出音名错位的现象。

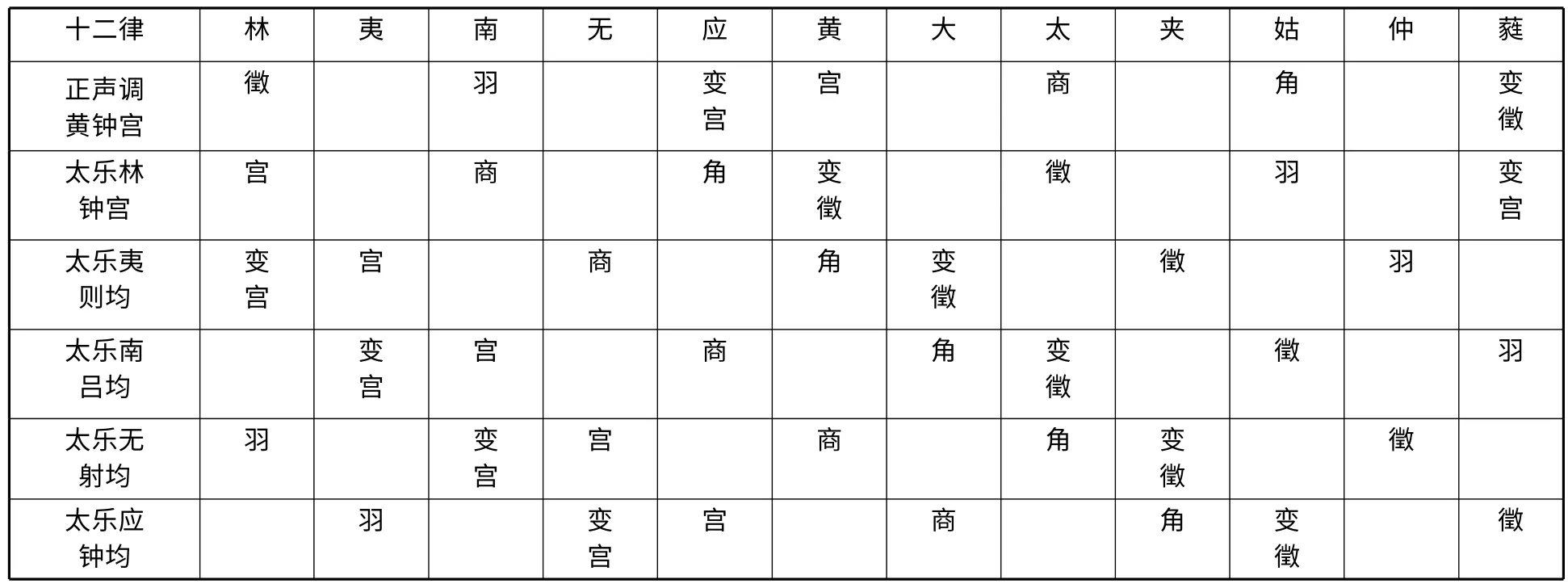

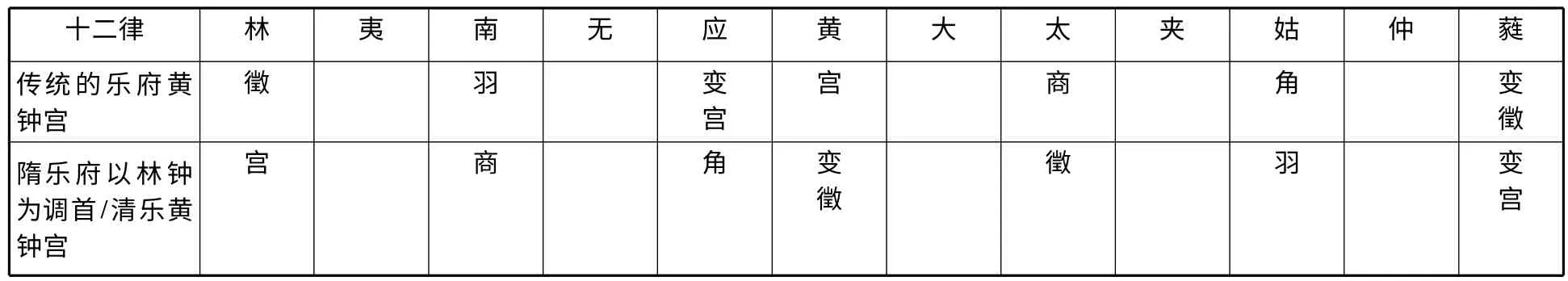

郑译所说的“林钟宫”应该是雅乐七声的林钟宫,而乐府所用的林钟宫实际上是黄钟为宫的下徴调七声,这七声实际上与黄钟宫雅乐七声为同音列关系。(见表三)

表三

由上表(详见表三)可见,隋乐府所谓的林钟宫并非传统乐律的林钟宫,而是将黄钟宫正声调(雅乐七声)变为以林钟为宫的同音列转换,那么实现这样的同音列转换又是为了什么呢?

对照表三,联系后文所论我们可以发现,这样的音列转换所得到的七声音阶,会在音阶第四级上出现“小吕为变徵”(宫与变徵成纯四度),抑或是方便当时乐府所奏的音乐。

如此的音列转换,在隋以前称为“下徴调法”。如晋书中所提及的荀勖的下徴调法[5]。若将黄钟为律首十二律转换为林钟为律首的十二律,那就叫“下徵律”了。

郑译在后文又云:“案今乐府黄钟,乃以林钟为调首,失君臣之义,清乐黄钟宫,以小吕为变徵,乖相生之道。”[1]进一步指出乐府采用的下徴调有违古典乐律。(见表四)

表四 乐府黄钟,以林钟为调首

所谓“失君臣之义”是延续了上述五音“君臣说”的观点,如果乐府以林钟为调首,在与黄钟雅乐七声同音列的情况下势必造成林钟宫的宫商角均浊于正黄钟宫(雅乐七声的黄钟宫),两组同音列七音会出现两组宫商角,这就使君臣民等级混乱,犯了“君臣说”的大忌,当然失君臣之义了;而所谓“乖相生之道”则是针对十二律相生之序而言,传统音阶黄钟宫的第四级是变徵,它原本由黄钟连续六次隔八相生(五度相生)而得,但若以这同样的七声为基础,一旦用林钟为调首,其音阶的第四级势必出现纯四度的“小吕”。而纯四度的音程在传统生律法中要由黄钟向下方五度(反向)相生一次得到。因此郑译说“乖相生之道”。

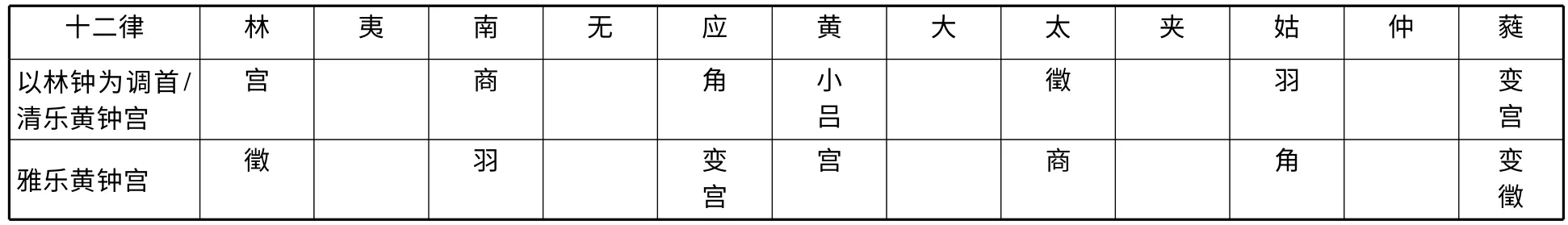

随后郑译还依照传统乐律提出修正隋乐府乐律的办法来,并得到众人认同:“‘今请雅乐黄钟宫以黄钟为调首,清乐去小吕,还用蕤宾为变徵。’众皆从之。夔又与译议,欲累黍立分,正定律吕。时以音律久不通,译、夔等一朝能为之,以为乐声可定。”[1](见表五)

表五 清乐去小吕,还用蕤宾为变徵

从表五来看,郑译按传统理论提出“去小吕,还变徵”,即雅乐黄钟宫以黄钟为调首,其音阶就不能出现纯四度的第四级小吕,而采用增四度的第四级变徵。显然郑译提出这一改进意见是针对乐府所奏下徴调而言的。

从“考校太乐所奏,林钟之宫,应用林钟为宫,乃用黄钟为宫;应用南吕为商,乃用太簇为商;应用应钟为角,乃取姑洗为角”一段和“案今乐府黄钟,乃以林钟为调首,失君臣之义,清乐黄钟宫,以小吕为变徵,乖相生之道”一段可知,隋开皇乐议时,太乐乐府钟石律吕采用的是下徴律,当时所谓清乐黄钟宫实际上是以林钟为宫的下徴调。朱载堉曾对郑译的这段话做过注解:“臣谨按:‘今太常笙,[尺]字簧长,[合]字簧短,此所谓林钟为调首也。谱有[上]字而无[勾]字,此所谓小吕为变徵也。自隋以前如此,非始于近代也,盖亦有说焉。林钟为调首者,古称为下徵是也。今民间笛六孔全闭低吹为尺,即下徵也。徵下于宫,故曰下徵,即林钟倍律声也。’”[6]

由于隋乐府采用下徴调,那么郑译自然会有“十一宫七十七音,例皆乖越”的判断。那么太乐所奏究竟为什么会涉及到十一宫七十七音乖越呢?让我们再做些具体的分析。

现将郑译主张的正声调的十二宫与隋乐府下徴调的十二宫进行比较,看看郑译所指的十一宫“七十七音乖越”究竟是怎样的情况。(见表六)

表六

续表

郑译说“三声并戾”是针对林钟宫来说的,其中“戾”本义为“弯曲”,也作“乖张”或“违逆”解。正如前文所述,由于隋乐府采用下徴调,出现郑译所说的“三声并戾”,即林钟宫的宫商角三声相对于同音列的黄钟宫的宫商角三声其名错位。这种错位同样会使林钟宫七声错位,而郑译却首先说林钟宫头三声,因为宫商角这三声代表君臣民,其次序是政治伦理的象征,它们也是五正声或七声中最重要的三声。从这个意义上理解,可以说“三声并戾”已经代表林钟宫的七声的“乖越”。紧接着郑译正是由“三声并戾”引出了“十一宫七十七音,例皆乖越,莫有通者”的结论,其大意是:除了林钟宫七声之外,其他十一宫七十七音(11 宫×7 音),例皆乖越。

在后面一段文字中,郑译对其八十四调说进行了进一步的论证,同时遭遇与苏夔的辩论,其中包括七音、八音之乐、二变等,“二变说”是其主要内容。郑译的论说也曾得到众人的认可:

“又以编悬有八,因作八音之乐。七音之外,更立一声,谓之应声。译因作书二十余篇,以明其指。至是译以其书宣示朝廷,并立议正之。时邳国公世子苏夔,亦称明乐,驳译曰:‘《韩诗外传》所载乐声感人,及《月令》所载五音所中,并皆有五,不言变宫、变徵。又《春秋左氏》所云:“七音六律,以奉五声。”准此而言,每宫应立五调,不闻更加变宫、变徵二调为七调。七调之作,所出未详。’译答之曰:‘周有七音之律,《汉书·律历志》,天地人及四时,谓之七始。黄钟为天始,林钟为地始,太簇为人始,是为三始。姑洗为春,蕤宾为夏,南吕为秋,应钟为冬,是为四时。四时三始,是以为七。今若不以二变为调曲,则是冬夏声阙,四时不备。是故每宫须立七调。’众从译议。”[1]

本来郑译的言论得到众人的认可,但是出现了一个何妥,他恐不逮译,开始出来否定郑译,首先直指郑译论乐的理论根基——八十四调旋宫说。

“而何妥旧以学闻,雅为高祖所信。高祖素不悦学,不知乐,妥又耻己宿儒,不逮译等,欲沮坏其事。乃立议非十二律旋相为宫,曰:‘经文虽道旋相为宫,恐是直言其理,亦不通随月用调,是以古来不取。若依郑玄及司马彪,须用六十律方得和韵。今译唯取黄钟之正宫,兼得七始之妙义。非止金石谐韵,亦乃簨虡不繁,可以享百神,可以合万舞矣。’而又非其七调之义,曰:‘近代书记所载,缦乐鼓琴吹笛之人,多云三调。三调之声,其来久矣。请存三调而已。’时牛弘总知乐事,弘不能精知音律。又有识音人万宝常,修洛阳旧曲,言幼学音律,师于祖孝徵,知其上代修调古乐。周之璧翣,殷之崇牙,悬八用七,尽依《周礼》备矣。所谓正声,又近前汉之乐,不可废也。是时竞为异议,各立朋党,是非之理,纷然淆乱。或欲令各修造,待成,择其善者而从之。妥恐乐成,善恶易见,乃请高祖张乐试之。遂先说曰:‘黄钟者,以象人君之德。’及奏黄钟之调,高祖曰:‘滔滔和雅,甚与我心会。’妥因陈用黄钟一宫,不假馀律,高祖大悦,班赐妥等修乐者。自是译等议寝。”[1]

经过何妥与郑译几番较量之后,何妥迷惑了高祖,致使郑译八十四调理论被搁置了,从此“隋用黄钟一宫,惟击七钟,其五钟设而不击,谓之哑钟”[7]。而正因为唯奏黄钟一宫局面的出现,八十四调及旋宫中诸多问题一时间成了悬疑问题。直到唐代恢复旋宫术:“协律郎张文收乃依古断竹为十二律,高祖命与孝孙吹调五钟,叩之而应,由是十二钟皆用。”[7]但是唐代文献中对旋宫的许多细节问题未见有明晰的记载,而宋初由于唐代旋宫术的失传,旋宫如何确保宫商角的尊卑伦序又成为宫廷热议的话题,宋人针对前代的旋宫术提出了一个“十二律四清声说”。如北宋沈括《梦溪笔谈》云:“律有四清宫,合十二律为十六,故钟磬以十六为一堵。清宫所以为止于四者,自黄钟而降,至林钟宫、商、角三律,皆用正律,不失尊卑之序。至夷则即以黄钟为角,南吕以大吕为角,则民声皆过于君声,须当折而用黄钟、大吕之清宫。无射以黄钟为商,太簇为角。应钟以大吕为商,夹钟为角,不可不用清宫,此清宫所以有四也。”[3]

沈括指出编悬的传统旋宫术有一个重要的原则,即旋宫之中保证宫商角三声尊卑有序,所以十二宫相旋,必须用到十二律加四清声的编列,加清声的目的就是要避免夷则至应钟四宫不出现角、商浊于宫的现象,这样就保证了十二宫的宫商角均不会有“三声乖应”或“并戾”,以致尊卑失序。又如北宋冯元也曾有这样解释:“彼黄钟至夹钟四清声以附正声之次,原其四者之意,盖为夷则至应钟四宫而设。既谓黄钟至夹钟为清,又谓为夷则至应钟而设。”[8]

综上所述,郑译乐议的主旨是阐述他自认为传统的八十四调理论,而面对反对者一次次的问难,他的论辩极其谨慎而富于逻辑。如他首先指出乐府明显存在的“违反古典”的问题:即所谓“乐府钟石律吕……七声之内,三声乖应,每恒求访,终莫能通”,这就为他其后的理论阐述进行了必要的铺陈。接着他和盘托出他的八十四调说并据此评价太乐所奏,即林钟一宫“三声并戾”,“其余十一宫七十七音,例皆乖越”。其论辩字斟句酌,环环相扣,有理有据。

其中“三声乖应”与“三声并戾”的言说义同理合,均指隋代宫廷的旋宫体系中必定会出现的宫商角三声尊卑失序。以宫为君、以商为臣、以角为民的尊卑伦序是郑译评判隋代旋宫乐的重要依据,也是他的八十四调说的重要组成部分。

此外,郑译乐议中还反映出隋乐府和太乐乐制的特点,太乐乐府钟石律吕采用的是下徴律,郑译所谓“以林钟为调首”、“清乐黄钟宫”实际上是当时采用的以林钟为宫的下徴调。由于林钟宫下徴调与黄钟宫正声调格格不入,郑译以林钟宫“三声并戾”概括林钟宫七声的乖越,并拓展其说,即所谓“其余十一宫七十七音,例皆乖越”。

郑译论辩的周密和翔实虽然显而易见,但是徒有才华的他抵不过嫉贤妒能、阿谀奉承的何妥,“八十四调说”最终被否决,随着隋乐府太乐唯奏黄钟一宫,郑译集传统乐律之大成的旋宫术就被掩蔽得杳无踪迹,直至宋初的宫廷乐议,旋宫问题的讨论又浮出水面,于是后人才能从中辨析隋以来的旋宫术,而其中五音尊卑伦序与编悬四清声之关系的问题,恰恰为理解郑译所谓“三声乖应”与“三声并戾”的含义提供了线索。至于郑译在其八十四调说中为何要重视宫商角三声的伦理次序,是有其历史原因的——东汉南北朝以来多民族文化并存,正如开皇二年,齐黄门侍郎颜之推上言的那样“礼崩乐坏,其来自久。今太常雅乐,并用胡声”,郑译站在恢复礼乐的立场上,自然会以传统宫调理论为依据,发出“三声乖应”、“三声并戾”之类的责难了。

[1]魏徵,等.隋书:卷十四·志第九·音乐中[M].北京:中华书局,1973:345-347.

[2]司马迁.史记[M]//历代乐志律志校释:第一分册.北京:人民音乐出版社,1999:12-13.

[3]沈括.梦溪笔谈·补笔谈·乐律[M].北京:中华书局,1957:294.

[4]脱脱.宋史:卷一二六·志第七九·乐一[M].北京:中华书局,1976:2950.

[5]沈约.宋书:卷十一·志第一·律历上[M].校点排印本.北京:中华书局,1974:215-219.

[6]朱载堉.律吕精义:外篇卷四[M].冯文慈,点注.北京:人民音乐出版社,2006:929.

[7]宋祁,欧阳修,等.新唐书:卷二一·志第十一·礼乐十一[M].北京:中华书局,1975:460.

[8]陈旸.乐书:“明二变”条,卷一〇七,第二一一册[M].景印文渊阁《四库全书》四库本:442.