木薯渣多级逆流厌氧发酵产酸条件的探讨

2013-11-06朱玉连聂伟李瑞孔巧平古碧周敬红

朱玉连,聂伟,李瑞,孔巧平,古碧,周敬红

(广西大学轻工与食品工程学院,广西 南宁 530004)

木薯是我国仅次于水稻、甘薯、甘蔗、玉米的第五大作物[1],2010年广西省木薯种植面积达到了30万公顷,产量达到600万t,其种植面积与产量均占全国的70% 以上[2]。木薯主要用于生产淀粉、酒精等,每生产1 t淀粉,同时会产出3 t木薯渣[3]。木薯渣中含有大量碳水化合物,如纤维素、半纤维素和淀粉[4]。在厌氧发酵过程中,这些底物降解速率有很大差别,淀粉降解速率快,而纤维素、半纤维素则难以利用,降解率低[5-7]。随着发酵的进行,游离态挥发性有机酸的累积会对产酸细菌产生抑制效应,导致底物降解率的下降。本研究针对木薯渣成分的特点,采用多级逆流厌氧发酵工艺[8-9],通过在各级反应瓶间将发酵的上清液与发酵物底物进行逆向流动,使难降解的残余底物与新鲜料液接触提高底物降解率,同时使新加入木薯渣混合物与较高浓度的产物反应,降低抑制作用。木薯渣逆流厌氧发酵产酸过程中,底物浓度和底物停留时间(SRT)是影响厌氧发酵产酸的重要因素。合理的发酵条件有利于木薯渣厌氧发酵高效产酸,同时有利于提高木薯渣的降解率,在实际生产中更有利于发酵产物的提取和生产成本的节约。本实验在前期研究的基础上,研究不同底物浓度和不同底物停留时间对木薯渣多级逆流厌氧发酵产酸情况及木薯渣降解率的影响。

1 实验

1.1 原料与实验方法

1.1.1 木薯渣来源与性质 木薯渣(底物)取自广西明阳生化有限公司,此木薯渣是新鲜压榨出来的,存放时间不长。木薯渣的总固形物(TS)含量为41.1%。绝干木薯渣的挥发性固体(VS)含量为97.9%、综纤维素含量为59.31%、木质素含量为5.88%、淀粉含量为10.4% 和总有机碳(TOC)为 46.1%。

1.1.2 接种污泥性质及驯化 接种所用厌氧颗粒污泥含水率是93.6%,TS为6.4%,VS为85.3%。将厌氧污泥接种到有效容积为1 L的锥形瓶中,然后将锥形瓶放入105℃ 恒温烘箱中,加热2 h,以杀灭种泥中的产甲烷菌等非芽孢菌,处理完后的污泥置于4℃ 冰箱中保存[10]。

1.1.3 实验方法 本实验采用固液相双向逆流发酵工艺[8],每一组逆流发酵装置有3个发酵瓶,分别编号1、2、3,向3个瓶中分别加入相同浓度的木薯渣和相同浓度的接种污泥,底物与接种物按5∶1的比例加入接种污泥,加水至2 000 mL,充氮气保持锥形瓶中的厌氧环境,用橡胶塞塞紧,置于35℃ 的恒温水浴振荡器中,进行厌氧发酵。普通厌氧发酵9 d后,进行逆流操作,3个发酵瓶中分离出的固体和液体流动方向相反,1号瓶中分离出的固体加入到2号瓶中,2号瓶中的固体加入到3号瓶中,3号瓶中的固体用来测发酵过程中木薯渣降解率,同时向1号瓶中补充新鲜的木薯渣和接种污泥。3号瓶中分离出的液体加入到2号瓶中,2号瓶中的液体加入到1号瓶中,1号瓶中的液体用来分析发酵液中的有机酸浓度,分析采用气相色谱仪[11]测定,同时向3号瓶中补充新鲜的料液。

1.2 分析测定方法

1.2.1 常规指标 固含量、总有机碳、挥发性有机物按参考文献[12]测定,纤维素含量、木质素含量按参考文献[13]测定。淀粉按GB/T 5009.9-2008进行分析。

1.2.2 发酵液中挥发性有机酸(VOA)的测定 从反应瓶中取出5 mL发酵液置于离心管中,20 000 r/min离心10 min,用标准取样器取上清液2 mL注入顶空瓶中,密封。气相色谱仪条件如下:采用顶空进样,顶空进样器平衡温度90℃,色谱柱型号DB-FFAP,加热室温度150℃,检测器温度250℃。升温程序:柱箱初始温度50℃,然后以20℃/min升温速率,升到130℃,保留1 min,然后以5 ℃ /min 升温速率,升到 160 ℃,保留 1 min[14]。

1.3 各项指标的计算

木薯渣厌氧发酵中底物降解率、VOA产率、乙酸产率、VOA转化率和乙酸的转化率计算方法[8]如下:

式中:η1—底物降解率,%;W0—初始VS的质量,g;W1—发酵结束VS的质量,单位g。

式中:η2—VOA产率,g/g;W0—初始VS的质量,g;W2—VOA的产量,g。

式中:η3—乙酸产率,g/g;W0—初始VS的质量,g;W3—乙酸的产量,g。

式中:η4—VOA转化率,g/g;Wt—反应消耗VS的质量,g;W2—VOA的产量,g。

式中:η5—乙酸转化率,g/g;Wt—反应消耗VS的质量,g;W3—乙酸的产量,g。

其中:底物为加入发酵瓶中的木薯渣;初始VS量为发酵初始时发酵瓶中木薯渣的挥发性固体含量。

2 结果与讨论

2.1 底物浓度对木薯渣产酸效果的影响

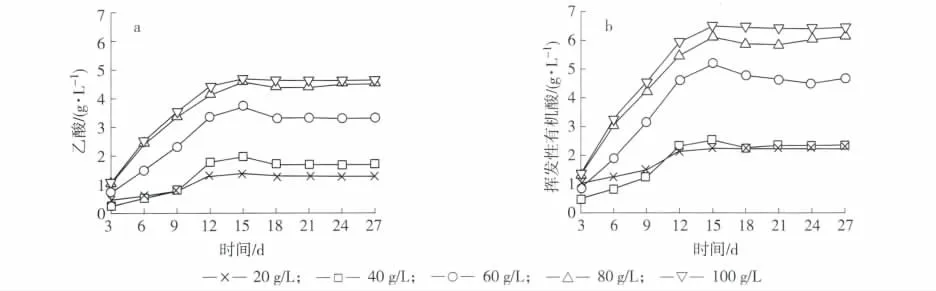

实验选用的5个底物(木薯渣)浓度分别为20、40、60、80和100 g/L。木薯渣多级逆流厌氧发酵工艺中,进行9 d的普通厌氧发酵后,开始每隔3 d进行一次逆流操作。随着逆流操作的进行,不同底物浓度下发酵产物乙酸浓度和VOA浓度的变化如图1所示。

图1 木薯渣浓度对乙酸(a)和VOA(b)浓度的影响Fig.1 Effect of concentration of cassava dregs on the concentration of acetic acid(a)and VOA(b)

由图1可知,随着底物浓度的增大,发酵产物乙酸和VOA的浓度不断增大。在底物浓度为20 g/L时,逆流发酵工艺运行稳定后,乙酸浓度稳定在1.3 g/L左右,VOA浓度稳定在2.3 g/L左右,当底物浓度提高到80 g/L的时候,待发酵工艺稳定运行后,乙酸浓度稳定在4.3 g/L左右,VOA浓度稳定在6.2 g/L左右,与底物浓度为20 g/L时有了明显的提高,当底物浓度继续增加到100 g/L时,发酵产物乙酸和VOA的浓度与底物浓度为80 g/L的时候相比,提高幅度很小,此时逆流发酵工艺对木薯渣的发酵产酸能力达到一个较大值,发酵产生的VOA浓度没有发生显著提高。

由表1可知,底物浓度为20 g/L时VOA和乙酸产率为最高,每克初始VS达到0.11 g VOA,每克初始VS达到0.06 g AC,随着底物浓度从40 g/L增大到80 g/L,VOA产率和乙酸产率变化不大,但乙酸占VOA中的比例从61.1% 增加到69.2%;底物浓度从80 g/L增大到100 g/L时,每克初始VS,VOA产率从0.08 g下降到0.07 g,每克初始VS,乙酸产率从0.05 g下降到0.04 g,乙酸占VOA中的比例下降到67.5%,底物降解率也下降至20.7%。

表1 底物浓度对底物的降解率、VOA和乙酸产率的影响Table 1 Effects of substrate concentration on the production of VOA and the substrate decomposition

由以上实验结果可知,高底物浓度条件下逆流厌氧发酵,可以得到较高浓度的乙酸和VOA;低底物浓度条件下,VOA的产率最高,底物的降解率也较好。但是在较低的底物浓度,VOA及乙酸浓度也低,不利于后续的利用。在较高的底物浓度下,底物浓度为80 g/L时,VOA的产率维持在较高的水平,为0.08 g,同时VOA及乙酸的浓度分别为6.23和4.31 g/L,均高于其他底物浓度水平的发酵结果。由此可知,底物浓度为80 g/L时,木薯渣厌氧多级逆流发酵可以达到资源化利用的最佳效果。

2.2 底物停留时间对木薯渣产酸效果的影响

逆流厌氧发酵工艺中底物停留时间(SRT,新加的底物从进入1号瓶到排出3号瓶共需的天数)是影响发酵产酸的一个重要因素。实验中取4组2 L的锥形瓶,每一组的底物停留时间分别为6、9、12和15 d,取同等绝干量的木薯渣和接种污泥(底物浓度为80 g/L),分别添加到发酵瓶中。底物停留时间为6 d,逆流操作开始后每隔2 d进行一次逆流操作;底物停留时间为9 d,逆流操作开始后每隔3 d进行一次逆流操作;底物停留时间为12 d,逆流操作开始后每隔4 d进行一次逆流操作;底物停留时间为15 d,逆流操作开始后每隔5 d进行一次逆流操作。

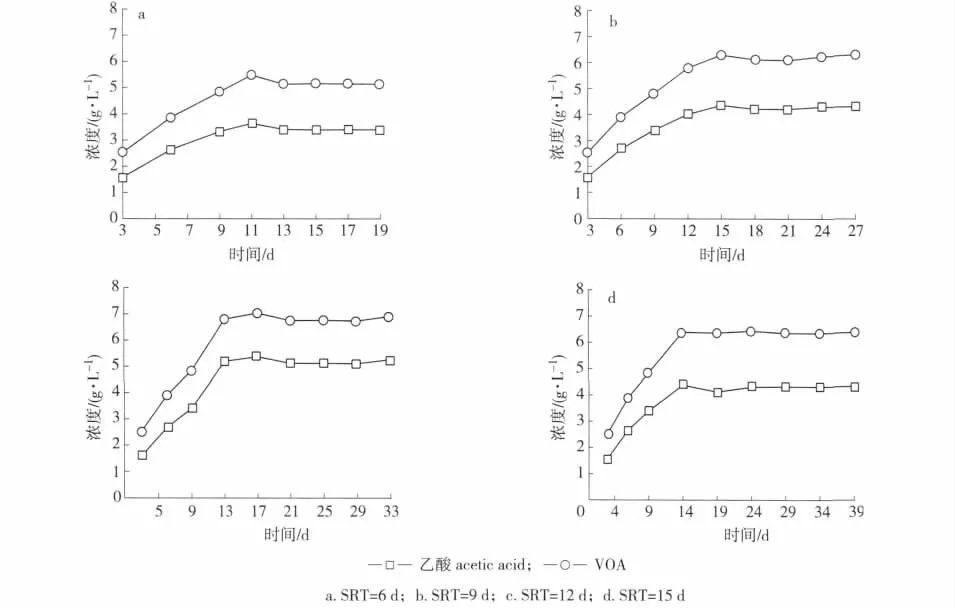

比较4个底物停留时间(6、9、12和15 d)产酸的效果,分别取1号发酵瓶中的上清液进行分析,乙酸及VOA浓度变化见图2。逆流发酵工艺产酸稳定后,不同底物停留时间下乙酸和VOA的浓度变化如表2。

图2 底物停留时间对木薯渣发酵产乙酸和VOA浓度的影响Fig.2 Effects of SRT on the concentration of acetic acid and VOA

表2 逆流工艺稳定后底物停留时间对乙酸和VOA浓度的影响Table 2 Effect of SRT on concentration of acetic acids and VOA after countercurrent process stability

由图2和表2可知,随着底物停留时间的从6 d增加到12 d,逆流工艺发酵产生的乙酸和VOA浓度分别从3.39和5.16 g/L提高到5.12和6.75 g/L。可知底物停留时间为15 d时,工艺稳定后乙酸浓度稳定在4.30 g/L左右,总VOA浓度稳定在6.43 g/L左右。实验结果发现,底物停留时间少于12 d的时候,随着底物停留时间的延长,发酵产生的乙酸和VOA浓度不断提高,但底物停留时间增加到15 d时,发酵产生的乙酸和总VOA浓度并未随时间的延长而提高,反而有所下降。木薯渣逆流厌氧发酵工艺,底物停留时间过短或过长都不能达到最佳的产酸效果,本次实验中最佳的底物停留时间是12 d,此时的产酸效果最好。

木薯渣在不同底物停留时间下的降解率、VOA和乙酸转化率、产率见表3。在底物停留时间为6 d时,木薯渣的降解率及VOA产率均为最低,分别为20.5%和0.064 g/g,木薯渣中的有机质不能被微生物完全利用就被排出发酵体系,导致底物降解率及VOA和乙酸的产率较低;随着底物停留时间的延长,木薯渣的降解率不断提高,VOA和乙酸的产率增加,乙酸占总VOA中的比例不断提高,但较长的停留时间,会因发酵产物的积累,发酵液中VOA会抑制产酸菌的活性,VOA及乙酸的产率下降。在底物停留时间为12 d时,乙酸和VOA的产率为最高,每克VS分别达到0.064 g和0.084 g,乙酸占VOA中的比例达到最高,为75.9%,每克VS,VOA和乙酸的转化率分别为0.31 g和0.24 g,木薯渣中的有机质能够得到有效利用,能得到较高浓度的VOA,同时能够使发酵产物的抑制作用不会影响到产酸菌的活性。

综合比较可知,在底物停留时间为12 d时,木薯渣的产乙酸及VOA效果为最佳。

表3 底物停留时间对底物降解率、VOA和乙酸转化率及产率的影响Table 3 Effects of SRT on substrate decomposition and VOA production during countercurrent anaerobic fermentation

3 结论

3.1 采用固液相双向逆流厌氧工艺发酵木薯渣,底物浓度较低时可以获得较好的乙酸转化率,但挥发性有机酸及乙酸的产率较低;底物浓度较高可以获得较高浓度的挥发性有机酸及乙酸,酸的产率及转化率也较高。

3.2 在底物浓度为80 g/L,底物停留时间在12 d时为最佳,挥发性有机酸浓度达到6.75 g/L,乙酸占总挥发性有机酸中的比例达到75.9%,底物降解率达到27.1%。

3.3 木薯渣厌氧发酵条件虽然得到优化,但是产酸效果和木薯渣降解率仍达不到较高的水平,仍有大量的纤维素和半纤维素没有得到有效降解,在后续的研究中,有必要针对木薯渣中存在大量的纤维素和半纤维素的特点,进行有效的预处理,以提高木薯渣在厌氧发酵过程中的产酸效率和有机质的降解效果。

[1]中国热带农业科学院.中国热带作物栽培学[M].北京:中国农业出版社,1998.

[2]廖善秋,樊幼民.以木薯渣、黄浆为原料生产酒精技术经济评价[J].广西大学学报:自然科学版,1997,22(3):230-234.

[3]黄慧德,刘恩平.木薯产业可持续发展的途径与存在问题[J].热带农业科学,2012,32(2):84-87.

[4]苏启苞.木薯秆屑、木薯渣栽培杏鲍菇的研究[J].中国食用菌,2007,26(3):22-23.

[5]何北海,林鹿,孙润昌,等.木质纤维素化学水解产生可发酵糖研究[J].化学进展,2007,19(8):1142-1146.

[6]周丽东,周敬红,齐缘凤,等.表面活性剂对木薯秆酶水解的影响[J].生物质化学工程,2010,44(4):25-28.

[7]蒋建新,朱莉伟,王堃,等.蒸汽爆破处理胡枝子的同步糖化发酵制备乙醇研究[J].生物质化学工程,2006,40(增刊):165-168.

[8]郭磊.多级逆流工艺促进城市污泥厌氧发酵生产挥发性脂肪酸[J].生物工程学报,2008,24(7):1233-1239.

[9]任晓,王毅,张全国,等.厌氧与光合微生物联合制氢工艺实验研究[J].生物质化学工程,2012,46(4):1-4.

[10]聂艳秋.初始pH值对产氢产乙酸/耗氢产乙酸两段耦合工艺定向生产乙酸的影响[J].生物工程学报,2007,23(4):687-697.

[11]齐缘凤,周敬红.顶空气相色谱测定蔗渣渗滤液特征化合物研究[J].广西大学学报:自然科学版,2011,36(5):815-822.

[12]国家环保局.水和废水监测分析方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2002.

[13]石淑兰,何福望.制浆造纸分析与检测[M].北京:中国轻工业出版社,2009.

[14]杨卫国,陈家军.pH值对有机废水厌氧产酸发酵影响研究[J].环境工程,2008,26(增刊):136-138.