认知语言学需要“转向”吗?

2013-11-04上海海事大学

上海海事大学

刘国辉

认知语言学需要“转向”吗?

上海海事大学

刘国辉

若从上世纪80年代算起,基于体验哲学的认知语言学至今运作30余年,已成为当今语言学研究的一种重要范式。于此,人们会根据以往语言学研究范式来认真审视这种范式是否也存在“转向”。本文正是带着这个问题从认知语言学现状、西方语言学演变律、科学观和创新心态方面进行了理据剖析,认为从当前看,“完善”(即多一些客观性)是其首选;但从长远看,“转向”不可避免,即走向更理性的研究范式,以符合语言科学要求。

认知语言学现状;西方语言学演变律;科学观;创新心态;转向

1.引言

西方传统语言学研究虽大多局限于拉丁文的分析,其中也不乏可贵之处,如“自然派”与“习俗派”之间就语言本质的明辩初涉语言认知问题。但语言与认知结合作为一个学科研究范式,则是最近二三十年发生的事。语言的认知研究可分为两个方面(崔希亮 2002):一是基于心理学的研究,一是基于语言学的研究。基于心理学的研究注重语言感知、语言理解、注意力、推理等方面的问题,而基于语言学的研究则较注重语言形式类、语言符号意义、形式和意义之间的操作、意义-概念与外部世界联系等方面的问题。可以说,围绕上述两个方面的认知语言学研究当前正如日中天,正如赵彦春(2007)所言,“认知语言学是当今语言学领域的强势学科,就其影响而言的确可以称作该派学者所自诩的‘语言学革命的革命’,即对乔姆斯基语言学革命而发起的革命”。面对此情此景,学界存在3种不同心态:一是欢呼,二是怀疑,三是反对。不管持何种心态,唯物辩证法告诉我们,任何事物无时无刻不处在发展变化之中,且变化之根本原因在于事物内部的矛盾性与外部动因的共同促进。因此,只要我们用联系的、对立的和发展的眼光来观察分析,就能客观准确地了解事物的本质。为此,本文首先从认知语言学现状、西方语言学演变律、科学观和创新心态方面进行理据剖析,以期找到认知语言学是否需要转向的合理答案,然后讨论“转向”的可能性,供对此感兴趣的读者参阅。

2.认知语言学“转向”之理据

2.1认知语言学现状

众所周知,认知语言学是在反对以乔姆斯基生成语法为代表的形式语言学基础之上建立起来的,其哲学基础是经验主义或非客观主义的体验哲学(embodied philosophy),涉及3个假设:语言能力是人的一般认知能力的组成部分,因此语言不是一个自足的系统;句法不是语言的一个自足的组成部分,而是和语义、词汇密不可分;语义不仅仅是客观真值条件,还跟人的主观认识密切相关。具体来说,语义结构不是普遍的,在很大程度上因语言而异,建立在约定俗成的意象(conventional image)基础之上,其描写与知识结构有关;语法或句法并不构成一个自主表征层次,与此相反,语法存在于语义结构的规约符号化中;语法与词汇之间没有意义上的区别,词汇、形态和句法形成一个符号结构的连续统。(Langacker 1987: 2)而语义在语言分析中占有首要地位,因为传达意义是语言的首要功能;语义具有百科知识特性,语义的确定必须参照百科全书般的概念内容和人对这一内容的理解;语义具有透视特征,语言反映的世界不是镜像的客观世界,而是语言范畴化概念结构。(Geeraerts 1997: 8)同时,语义的终极研究意味着认知理论的最大限度发展,因为认知作为人类的精神家园存在于语言之中,每一项认知行为都必须具有解释主体个性的参与,且这一行为只有借助语言才能得以实现(隋然2005)。正如文旭(2001)所言,认知语言学的认知优势就是认知语言学摒弃了生成赌注而下了认知赌注,即注意认知与语言之间的联系。也正是由于它接受了认知赌注,所以它许下了认知的承诺,强调吸收其他学科的大量材料来描写语言理论,这一承诺也迫使认知语言学家必须高度重视认知心理学、发展心理学、心理语言学以及神经科学等方面的研究成果。以上这些假设和承诺使认知语言学解决了以前研究范式(主要是乔式语言学研究)无法处理或诠释的问题,取得了令人难以置信的丰硕成果。以中国为例,从2000年起至今,认知语言学无论从研究人员、研究广度和深度来看,都发展得相当不错,可以说与我国当今外语界的两个重要语言学研究范式(系统功能语言学和语用学)相比,呈后来居上之势。2001年第一届中国认知语言学研讨会只有20余位学者,如今已达到几百人,增长了几十倍;若从所涉范围看,2011年在上海外国语大学召开的第七届认知语言学研讨会的大会议题就相当广泛,包括:①认知语法、构式语法;②认知语义学、概念隐喻、概念整合理论;③认知语言学与语言哲学;④认知语言学研究方法;⑤认知语言学与汉语研究、英汉对比研究;⑥认知语言学应用研究,等等。若从中国电子期刊CNKI上所发表的相关学术论文看(2000.01-2012.02):以“认知语言学”为题,多达9 460篇,以“认知语义”为题,达4 780篇;以“认知语法”为题,达3 625篇;以“认知语用”为题,达3 282篇。从专题研究深度看,“隐喻”可以说是其中的一个典型代表,自从Lakoff & Johnson(1980) 发表MetaphorsWeLiveBy以来,国内这方面的研究如喷泉式地涌现出来,其中中国CNKI上的相关学术论文多达16 390篇,以“隐喻理论”为题,达4 274篇;以“隐喻思维”为题,达2 900篇;以“隐喻修辞”为题,达1 659篇;以“隐喻应用”为题,达783篇。另外,相关学术专著也不少,从亚马逊网来看(2012.02截止),以“认知语言学”为题,达129部;以“认知语法”为题,达29部;以“认知语义学”题,达21部;以“认知语用”为题,达13部。其中有关“隐喻”的研究就达71部之多。这些数字充分说明该研究范式已成为当今中国语言学界特别是外语界的显性优势学科范式。

以上成就并不能说明认知语言学十全十美,实际上它已引起了学界的激烈争论和批评:第一,认知语言学建立的基础学科之一是认知心理学。而袁毓林认为认知语言学对认知科学成果的吸收“只停留在通俗心理学的水平上,可以说目前还缺乏科学的心理学基础”(袁毓林 1994: 186)。这就是说,科学实证性不够。第二,内省(introspection)作为认知语言学最重要的方法备受非议。主要是由于认知语言学研究的内容涉及心理现象和意识结构,只能采取非直接分析法(对比和抽象)。而内省法要受严格限制,需辅以其他一些实证法,如:①别人的内省报告;②话语的数据分析;③跨语言分析;④历时分析;⑤语境和文化结构评估;⑥心理语言学的观察与实验技术;⑦神经心理学的实验(崔希亮 2002)。第三,涉及问题太宽泛,焦点与中心不够明确。王寅(2005)认为基于体验哲学之上的认知语言学存在以下主要问题:认知的无意识性、原型成员的延伸、语义链、范畴容忍度、概念的体验性、主观性、框架和意象图式等问题。第四,理论系统混乱。赵彦春(2007, 2009)以学科的共时和历时为坐标对认知语言学的渊源、兴起、内涵与学科取向进行了全面考察,认为认知语言学最具革命意义的部分就是它的假设、认识论和方法论,正是这种变革涉及范围太大,体系庞杂,论述矛盾,因而远离科学所要求的充分描述和充分解释以及理论体系所要求的自洽和互洽。第五,经验主义可靠性与模糊性。体验哲学涉及三条基本原则:认知的无意识性、心智的体验性和思维的隐喻性。(Lakoff & Johnson 1999)当我们理解一个简单话语时虽涉及许多认知运作程序和神经加工过程,但我们无法觉察到,即我们对心智中的所思所想没有直接的知觉。同时,我们的范畴、概念、推理和心智并不是外部现实客观的、镜像的反映,而是由我们的身体经验所形成的,特别是我们的感觉运动系统。这样,建立在理想认知模式(idealized cognitive models) 之上的范畴化就存在问题,如Lakoff(1987: 74)描写mother(母亲)时所涉认知域告知我们,理解mother之义不必涉及责任和权威域。然而,只要稍微思考一下目前日益增多的单亲家庭事实,就会发现Lakoff对mother意义的勾画过于简单化或理想化。一句话,科学的、理性的客观性研究不够。

2.2西方语言学演变律

要想就西方语言学演变准确地清理出一个规律或框架出来并非易事,因为如果把公元前古印度语法学家Panini对梵语(Sanskrit)的研究视为西方语言学研究的开端,其历史不短。但真正算作语言科学研究的应是历史比较语言学,因为1786年2月2日在亚洲学会第三次年会上印度殖民官员威廉·琼斯发表了《论印度人》的演讲,特别提到:“梵语不管多么古老,它的结构是令人惊叹的,它比希腊语更完美,比拉丁语更丰富,比二者更精练,但与它们在动词词根和语法形式方面都有很显著的相似性,这不可能是偶然出现的,这种相似性如此显著,没有一个考察这3种语言的语文学家会不相信它们同出一源”。Bopp、Grimm、Humboldt、Schleicher、Brugmann等一个世纪左右的共同努力,为语言学科的建立奠定了良好的基础,主要是因为他们根据所收集到的语言材料首先将其从形态上分类。大致分为3大类型:孤立型(如汉语)、黏合型(如土耳其语)和屈折型(如拉丁语),并认为语言总是由孤立型经黏合型向屈折型发展。同时,还构拟原始母语形态,提出演变阶段和演变规律,然后从语言历史发展角度解释语言之间在静态上呈现出来的系统对应关系。(陈平 1987)随后出现了描写语言学,与其研究方法或理论背景有很多相似之处,即它们直接或间接地受到了索绪尔思想的影响,特别是20世纪30-50年代美国语言学的研究最为典型,以重视语言材料,注重语言结构的形式描写而著称,其中Boas、Sapir、Bloomfield和Harris等做出过重要贡献。他们认为实际事物的信息在认识过程中是通过间接的符号系统来表征的,其认识过程必须从对事物或对象的观察和描述着手,以提高模拟化水平,并以模型的形式把事物或对象表征出来。这种建立在经验事实基础之上的模型就是现实的基本图式,具有独立性,因而研究者面对的是模型,而不是事实。因此,“系统”和“模型”概念在描写结构主义研究中起着极为重要的作用。(刘国辉 2010)Bloomfield虽未提及或讨论“系统”概念,但他对语言的分析完全建立在“系统”及其相关的“价值”、“关系”和“差别”等结构关系基础之上,这正是为什么美国描写语言学被称为“结构主义语言学”的根本原因。该学派制定了一套严密的语言描写与分析的方法和程序,并尊重语言事实,重视语言形式的客观描写与分析,为语言研究的进一步发展打下了基础。(熊兵 2005)语言学研究发展到今天,已不再局限于客观地记录或描写语言现象,而更多侧重于阐释语言现象,即找出其中的深层规律,解决“所以然”问题。实际上,这是一种理据寻找,从20世纪50年代至今的西方主流语言学派基本上将其作为一种目标来追求,如乔姆斯基为首的转换生成语言学(寻找生理理据)、韩礼德为首的系统功能语言学(寻找功能理据)和拉可夫、兰艾克为首的认知语言学(寻找认知经验理据)。(刘国辉 2010)

纵观西方语言学研究之历程,最基本而又最具共性的研究规律是:首先,观察语言现象;然后,描写分析语言现象;最后,对这些现象背后所隐含的理据进行阐释。(刘国辉 2010)

这似乎已经找到了“真理”:一种从简单到复杂的直线前进方式,认知语言学达到了最高阶段,不需要再前进。但事实并非如此,因为每个阶段并非单一方法的处理,也非直线前进,很可能出现多种方法交叉并举局面。如早期的历史比较语言学研究除了观察法外,还存在阐释法,因为当时的学者一方面收集各种语言材料,另一方面就设法阐释语言之间呈现出来的各种系统对应关系。(陈平 1987)要阐释到位也非易事,主要是由于语言本身的多样性、多义性和多层次性以及语言作品文本与人们之间存在的时空上的间距,使人们有必要对语言及语言作品文本进行一定的解释和阐发,而解释者只能解释他的经验准备让他看到的东西,而且总是根据自己的经验来理解和说明对象。也就是说,解释总是在某种程度上与解释者的经验联系在一起,解释者的目的恰好是要为确定解释的普遍有效性和客观性提供一个确定的、可依据的理论基础,以避免主观随意性。(甫伟勒 1989)另外,西方语言研究的理据阐释存在两条线路:经验主义和理性主义。陈勇(2003)认为经验主义和理性主义是西方哲学认识论中的两大理论阵营,二者之间的分歧和争论影响到人类知识领域的各个方面,西方语言学研究在古代、近代、现代和当代各个阶段的历史发展都清晰地展示出以经验主义或理性主义为导向的两条线索,它们之间的斗争与妥协反映了西方语言学研究的态势或主调。当前的认知语言学虽主要关注阐释问题,但它不是终极,不可能回避上面这些因素的影响,必须涉及其他方法的兼用,特别是实证法、实验法、田野调查法等,因为它们可为定性(如内省式)研究提供强有力的客观、定量支撑,从而使研究成果更具可信度和说服力。而这也正是认知语言学研究目前缺乏、尚需加强的阐释依据。

2.3科学观

科学、哲学和神学在古代几乎是三位一体的,到了中世纪,从阿奎那的“科学是神台的婢女”这句名言可以看出,那时科学还没有自己独立的地位。文艺复兴后期提出了“科学解放”的口号,特别是伽利略、牛顿奠定了近代科学发展的基础,天文学、物理学、生物学和地质学等相继建立,相应的技术学科蓬勃发展,科学才摆脱了对哲学和神学的依附,有了自己独立的地位,并逐渐为公众所理解和确认。不过,历史主义者认为不能简单地把科学视为“真理”或“谬误”,因为从历史角度看,两者之间不存在绝对的界限,昔日的“真理”在今人眼中往往变成“谬误”(周林东2005: 104, 109, 113)。人们关于科学的定义也就不存在绝对的标准,没有对与错之分,只有效率高低之别。若要使科学的定义具有一定的认识意义,必须:①面对所有时代的人类社会,因为科学的存在具有普遍性;②面对包括人与自然界在内的整个世界,因为科学的本质具有二维性;③面对所有的认识工具,因为科学方法具有相对性。(周建 2006: 4)因此,人们想要追求一种柏拉图式的科学理论(即一种永恒不变的科学理念),力图找到一种确定的科学分界标准,即想找到一个放之四海而皆准的科学方法论是行不通的(周林东 2005: 196)。因为任何读者在对一种科学理论进行评价时,总带有一定的“偏见”,不存在超历史或超范式的评价原则,不同时代的科学家相信不同的范式,从而采取不同的评价标准;对同一范式的不同文本,可以采取经验确认或确证的评价方法。(周林东 2005: 200-201)也就是说,科学也存在理性主义和经验主义之争。理性主义与经验主义的经典对立主要围绕知识和如何获得知识的问题展开,涉及:①人类知识的根本源泉是什么:感觉经验还是先天观念;②哪一种知识具有确实性和真理性:经验知识还是理性知识;③哪种方法或途径能够有效地获得普遍必然的知识:经验归纳法还是理性演绎法;④人的认识能力是否是至上的,是否囿于一定的范围和界限。(周晓亮2003)这些问题都包含排他性选择,理性主义者一般不否认经验是知识的一个来源,也不认为经验知识一概靠不住;而经验主义者一般也都承认理性知识比经验知识更可靠,承认在一定范围内理性演绎的必然性。理性主义和经验主义之争反映在语言学方面就是形式主义语言学和功能主义语言学之争,它们之间的关系问题长期以来一直都是语言学界的一个热门话题。纵观西方语言学史,大体上就是这两条主线交替发展,经验主义传统从古希腊的语法哲学开始,发展到文艺复兴前期的古典语文学,19世纪的历史语言学,20世纪上半叶的人类语言学和后半叶的社会语言学等。而理性主义传统则从中世纪的纯理语法发展到文艺复兴后期的普遍唯理语法,20世纪下半叶的转换生成语法。值得注意的是,20世纪上半叶占统治地位的结构主义语言学则处于两条主线之间,美国的结构主义语言学,既是人类语言学的延伸,又与乔姆斯基同属形式主义语言学范畴(张公瑾1997),即认知语言学这样的经验科学也需要理性科学来支撑。

2.4创新心态

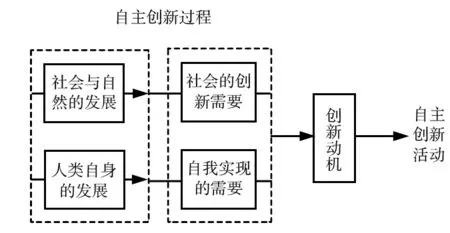

“创新”是一个近现代被广泛使用的社会性概念,其英文是“innovation”,源于拉丁语“innovare”,意为“更新、变革、制造新事物”。具体来说,是指人们在原有物质或精神产品的基础之上创造出了前人或他人尚未创造过的独特而新颖且具有现实价值的成果。然而,影响“创新”的根本在于人。根据现代心理学研究,创新提出了以下要求:①高度的自主性和独立性;②旺盛的求知欲;③强烈的好奇心;④知识面广,善于观察;⑤讲求理性和严肃性;⑥丰富的想象力和敏锐的直觉;⑦意志坚定,品质出众。也就是说,创新心理的实质是人脑为适应现实的发展变化,以反映心理为基础而进行的新颖、独特的认知结构的重组与外化(崔立中等 2006a)。但自主创新需要一个过程,即自主创新的形成、转化和现实化,最后转化成创新动机,其核心是需要的互动与转化。(崔立中等 2006b)如图所示:

“创新”可以说是人类的一种天性,从某种程度上看需要一种变态心理,这种心理是与常态心理相对的一种心理现象。所谓常态心理是指人们按照现实事理逻辑进行思维的心理状态,而变态心理原来是一个精神病学上的术语,是指由于心理失调而导致的幻觉、妄想、思维离奇、情绪亢奋,是精神病患者常常表现出来的一种临床特征。现代科学证明,人对事物的感知并不是靠单一的感知现象来实现的,而是靠多种感知的互相渗透来实现的。有的是以感知的转移来实现的,如孔子听韶乐,使他三月不知肉味。由于孔子听了韶乐后,听觉较长时间沉浸在美好的记忆之中,以至于90天内味觉一直处于抑制状态。这是一种典型的通感行为,因为通感往往呈现为一种心理上的幻觉和错觉,但它不等同于客观存在的实际情况,这种幻觉和错觉却有助于表达人们对客观事物的直感和体验。(骆小所1991)

3.认知语言学的“转向”可能性

综观以上4个重要因素,认知语言学的“转向”理据似乎很充分。从历史上看,研究范式“转向”也没有什么值得大惊小怪的,因为任何语言理论都不可能是完美无缺的,正如徐盛桓(1992)所言“三原则”:①不完备原则,语言学的任何一个理论体系都是不完备的;②不相容原则,一个理论体系的包容性与精确性成反比,其包容性增大时,则精确性减小,包容性大到一定阈值时,包容性与精确性不相容;③不确定原则,语言单位处于动态时,其值是不确定的,可用结构位置的分布函数来确定。但语言学“转向”不是一件易如反掌之事,从西方语言学演变律看是一种“革命”。为此,认知语言学若要“转向”需满足以下条件:①“革命性”语言观;②“革命性”研究方法;③“革命性”研究目标;④“革命性”代表人物;⑤“革命性”团队;⑥“革命性”代表作;⑦“革命性”影响。然而,据笔者所知,到目前为止,这些情况似乎都没有出现,或者还没有形成一股强大的思潮或研究范式,发展到可以马上取代认知语言学的地步。正如俞宪忠(1998)所言,只要我们纵观古今中外的一切理论,就会发现它们都存在一个产生、发展和消亡的过程。换言之,任何理论都必须更新和必然被更新,而任何理论的更新过程又必经4个阶段:怀疑、批判、坚持和发展。这几个阶段在时间上相继,逻辑上相联,阶段上缺一不可,秩序上不可更改,共同构成一个理论更新的完整周期。实际上,国内外学者(如Kristiansenetal. 2006; Geeraerts 2006; Gonzalez-Marquezetal. 2007; Kristiansen & Dirven 2008; 袁毓林 1994; 文旭 2001; 王寅 2005; 刘宇红 2006; 赵彦春 2007, 2009; 束定芳 2009)一直都在围绕这几个阶段就认知语言学的问题进行思考。而今,我们所见所闻只是一些零星的“完善”或修补工作,即便“完善”,也没形成系统,整合为一种新的研究模式。因此,从近期看,“完善”是主导性的,而“转向”则需要一个从量变到质变的过程,不可能一蹴而就。实际上,认知语言学已在不断总结并积极完善,即更加理性化、科学化,从而减少主观性处理。首先,关注方法论问题。Kristiansenetal.(2006)主编的《认知语言学:当前应用与未来视角》(CognitiveLinguistics:CurrentApplicationsandFuturePerspectives)分析认知语言学框架应用于邻近学科的问题与语言有关的实践领域,重视认知语言学在方法论上的深刻思考,以保证其在认知科学中的应有位置。Gonzalez-Marquezetal.(2007)主编的《认知语言学方法》(MethodsinCognitiveLinguistics)则直接讨论方法论问题,认为不同文化、不同社会人群、不同个人的识解差异都能从语料库中得到很好的实证说明。其次,语料库实证法得以高度重视。近年来,作为对认知语言学传统内省法的补充的语料库方法应用呈上升趋势。1985-1989年期间涉及实证研究方法的论文在认知语言学发表的文献中占8.3%,而到了2005年,仅在首尔举行的第9次国际认知语言学大会上所提交的论文中,用实验方法和语料库的共占46%。(Geeraerts 2006: 33-34)在国际学术期刊《认知语言学》(CognitiveLinguistics)中搜索到使用语料库方法的论文26篇,其中21篇是2004年以后发表的。Mouton de Gruyter出版的论文集Corpus-BasedApproachestoMetaphorandMetonymy(2006)就是基于语料库对隐喻、转喻的系列研究,其中12篇论文利用语料库方法验证、修订甚至推翻传统内省法所提出的假设或理论。此外,认知语言学还关注社会应用问题。Kristiansen & Dirven(2008)的《认知社会语言学》(CognitiveSociolinguistics) 一方面坚持认知语言学的基本框架,关注意义和语法结构,把原型范畴理论、认知语法理论、构式语法理论等应用于语言的社会研究;另一方面强调影响语言的相关语境不仅包括人类的其他认知能力,还包括社会和文化因素。Palmer(2006: 264)指出语言范畴不可避免地具有社会文化特征,无论从历史起源还是从发展过程看,文化都是语言的摇篮。即使是最根本的物质经验范畴,也是在社会文化实践中形成和过滤的,大多数范畴和意象图式都与社会文化相互交织。即便某一天,认知语言学成功“转向”,它也是基于对该范式的理性批判和扬弃,而不是与此无关。因此,刘辰诞(2007)认为语言学理论创新既是必要的、可能的,又非随意的或无中生有的。进行理论创新首先要建立自己的理论体系,而新理论体系不仅和原有语言学理论有千丝万缕的联系,且有其他科学理论作为基础。即“创新”不是从“零”开始的,不是从“无”到“有”的过程,特别是社会科学领域一般是“依存性创新”。这样,不同认识论、方法论及不同研究维度的研究就成为必然,多个语言学理论并存、理论间的平等对话也被证明是语言学研究和谐发展的基础。

4.结语

根据以上讨论,基于认知体验的认知语言学最终也得回归阐释这种体验。不过,用何种方式来阐释就需特别关注。也许正是由于人文科学以人为研究对象,同时又从人的认识活动来思考,即人既是主体又是客体这样一个特殊地位,不可避免地带来一系列问题与困境(皮亚杰 1999: 19-21)。为此,不仅需要定性研究,也需要定量研究;不仅需要人文研究,也需要科学实证研究。目前,认知语言学研究缺乏的更多是科学的实证性研究,即需要一种“完善”,而不是“转向”,以符合语言科学的要求。同时,注意“实证主义”的缺陷,因为前面已经提到没有一个完美的理论或方法可以包打天下,它们只能并存互补,共同圆满地解决问题。

Geeraerts, D. 1997.DiachronicPrototypeSemantics:AContributiontoLexicography[M]. Oxford: Clarendon Press.

Geeraerts, D. 2006. Methodology in cognitive linguistics[A]. G. Kristiansenetal. (eds.).CognitiveLinguistics:CurrentApplicationsandFuturePerspectives[C]. Berlin: Mouton de Gruyter. 21-50.

Gonzalez-Marquez.etal. 2007.MethodsinCognitiveLinguistics[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Kristiansen, G. & R. Dirven. 2008.CognitiveSociolinguistics[C]. Berlin: Mouton de Gruyter.

Kristiansen, G.etal. 2006.CognitiveLinguistics:CurrentApplicationsandFuturePerspectives[C]. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lakoff, G. 1987.Women,FireandDangerousThings:WhatCategoriesRevealabouttheMind[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1980.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1999.PhilosophyintheFlesh—TheEmbodiedMindandItsChallengetoWesternThought[M]. New York: Basic Books.

Langacker, R. W. 1987.FoundationsofCognitiveGrammar.Vol.I:TheoreticalPrerequisites[M]. Stanford: The University of Stanford Press.

Palmer, G. B. 2006. Energy through fusion at last: Synergies in cognitive anthropology and cognitive linguistics[A]. G. Kristiansenetal. (eds.).CognitiveLinguistics:CurrentApplicationsandFuturePerspectives[C]. Berlin: Mouton de Gruyter. 263-304.

陈 平. 1987. 描写与解释: 论西方现代语言学研究的目的与方法[J]. 外语教学与研究(1): 1-15.

陈 勇. 2003. 论经验主义和理性主义之争——关于西方语言学研究中的认识论[J]. 外语学刊(3): 57-62.

崔立中等. 2006a. 自主创新的心理实质[J]. 心理科学(3): 744-746.

崔立中等. 2006b. 自主创新的心理发生机制研究[J]. 心理科学(6): 1521-1523.

崔希亮. 2002. 认知语言学:研究范围和研究方法[J]. 语言教学与研究(5): 1-12.

甫伟勒. 1989. 当代西方解释学理论探析(一)[J]. 河北师范大学学报(3): 41-45/6.

刘辰诞. 2007. 学术创新:理论、目标与方法——语言学研究创新的一点体会[J]. 外语学刊(1): 40-44.

刘国辉. 2010. 研读西方语言学嬗变之启示:观察、描写和阐释[J]. 中国外语(3): 89-94.

刘宇红. 2006. 认知语言学的理论缺陷[J]. 山东外语教学(5): 3-7.

骆小所. 1991. 略论变异修辞语言产生的心理基础及其美学意义[J]. 北京师范大学学报(1): 59-64.

皮亚杰. 1999. 人文科学认识论[M]. 郑文彬译. 北京: 中央编译出版社.

束定芳. 2009. 中国认知语言学二十年——回顾与反思[J]. 现代外语(3): 248-256.

隋 然. 2005. 分析哲学与认知语言学研究的理论问题[J]. 外语学刊(3): 102-107.

王 寅. 2005. 认知语言学中值得思考的八个问题[J]. 外语研究(4): 1-5.

文 旭. 2001. 认知语言学:诠释与思考[J]. 外国语(2): 29-36.

熊 兵. 2005. 美国结构主义语言学再认识[J]. 外语教学与研究(1): 50-58.

徐盛桓. 1992. 语言学研究的方法论问题(上)[J]. 现代外语(4): 32-36.

俞宪忠. 1998. 关于理论更新周期的思考[J]. 山东社会科学(6): 45-47.

袁毓林. 1994. 关于认知语言学的理论思考[J]. 中国社会科学(1): 183-198.

张公瑾. 1997. 走向21世纪的语言科学[J]. 民族语文(2): 1-7.

赵彦春. 2007. 先验与本质的缺失——认知语言学学理反思之一[J]. 外语学刊(6): 27-34.

赵彦春. 2009. 认知语言学的理论取向与实质——认知语言学学理反思之二[J]. 外语学刊(5): 31-37.

周 建. 2006. 没有极限的科学[M]. 北京: 北京理工大学出版社.

周林东. 2005. 科学哲学[M]. 上海: 复旦大学出版社.

周晓亮. 2003. 西方近代认识论论纲:理性主义与经验主义[J]. 哲学研究(10): 48-53.

H0-06

A

2095-5723(2013)03-0013-07

本文为2012年国家社会科学基金项目“认知科学观照下的词-句-篇动态整合研究”(12BYY126)的成果之一。

(责任编辑 任凤梅)

2013-07-27

通讯地址: 201306 上海市 上海海事大学外国语学院