非物质文化视角下陕北秧歌历史沿革与保护传承研究

2013-11-04刘向东宗延伟宗延庆王德志

刘向东 宗延伟 宗延庆 王 智 王德志

(1.延安大学体育学院,陕西 延安 716000;2.延安市体育局,陕西 延安 716000)

体育是人类社会文化现象之一,体育的发展变化映衬出社会发展变化,民族民间传统体育文化是传统文化的重要组成部分,文化是构成社会的主要内容之一。体育非物质文化遗产既是建设现代民族体育文化的基础,也是每个民族对世界文化的丰富和贡献,加快非物质体育文化保护有助于进一步丰富非物质体育文化遗产保护的内容。幅员辽阔的国土上不仅遗存着许许多多有形的物质文化遗产,同时还拥有大量无形的体育非物质文化遗产。但是,随着经济全球化和现代化进程的加快,人们生活环境和条件的变迁以及生活方式受到了前所未有的冲击与改变,致使民族、民间体育文化特性消失加快,蕴涵民族精神家园的非物质文化遗产已经消亡或正在从现代人的生活中消失。因此,加强传统体育文化遗产的保护刻不容缓。

1 非物质文化遗产中的体育非物质文化遗产

2003年联合国教科文组织颁布了《保护非物质文化遗产公约》,其中对非物质文化遗产作了界定:非物质文化遗产是指被各群体、团体,有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。非物质文化遗产包括以下方面:口头传说和表述、表演艺术、社会风俗、礼仪、节庆、有关自然界和宇宙的知识和实践以及传统的手工艺技能,这其中就包括了众多的传统体育文化遗产。在现代化和全球化的背景下,我国政府也开始对文化遗产的整理和保护,在2005年12月国务院办公厅印发了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,明确了非物质文化遗产保护的目标、指导方针和基本原则。2005年12月国务院下发了《关于加强文化遗产保护工作的通知》,要求进一步加强文化遗产的保护,决定从2006年起,每年6月的第2个星期六为我国的“文化遗产日”。2006年国务院发布了第一批国家级非物质文化遗产名录,如表1所示。[1]

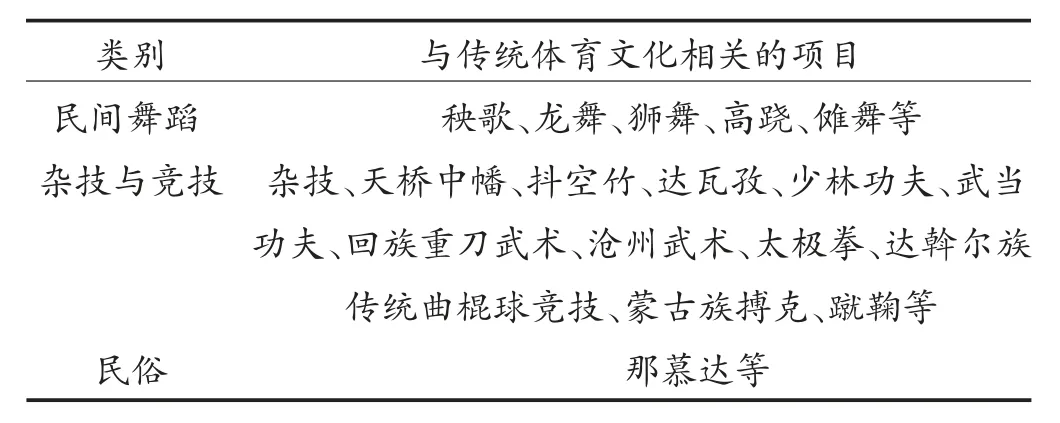

表1 第一批国家级非物质文化遗产名录中与体育相关的项目

由表1不难看出,与体育相关的非物质文化项目较多,还有一些项目和我国传统体育文化有密切的关系,甚至从属于我国传统体育。比如:秧歌、那慕达、太极拳等。

1998年10月,联合国教科文组织的《21世纪的高等教育:展望和行动》宣言强调,“帮助在文化多元化和多样性的环境中理解、体现、保护、增强、促进和传播民族文化和地区文化,以及国际文化和历史文化”。2004年《苏州宣言》呼吁国际社会和世界各国重视青年人在世界遗产保护中的作用,加强针对青年人的世界遗产保护教育。2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《保护非物质文化遗产公约》的第十四条强调“教育、宣传和能力培养”,通过向公众,尤其是向青年进行宣传和传播信息的教育计划,有关社区和群体的具体的教育和培训计划等途径使非物质文化遗产在社会中得到确认、尊重和弘扬。陕北秧歌作为首批国家级非物质文化遗产保护名录列入其中,其保护单位是陕西省绥德县人民政府。

2 陕北秧歌的形成与沿革

陕北秧歌这一民间体育活动也是在人们劳动生活中产生和发展的,就其原始形态、基本动作和音乐等方面分析,陕北秧歌仍保留着远古人类劳动生活的痕迹。在世代繁衍发展的过程中,它又受到陕北风土风俗和民间祭祀的影响,逐渐形成了深受陕北群众喜爱的民间体育舞蹈。

2.1 陕北秧歌的有关记载

在陕北各县地方志中有关秧歌的记载不少。《佳县县志风俗》中说:“元霄夜……乡民扮杂剧唱春词曰唱阳歌。”《米脂县志风俗》中曰:“春闹社俗名闹秧歌(又名阳歌)。”《绥德州志风俗》中曰:“十五日元霄,……是夜金吾不禁乡民装男扮女群游街市以阳歌为乐。”[2]从此来看,陕北秧歌并非是插秧的“秧”字,说明陕北秧歌并非起源于劳动人们的插秧之歌。

2.2 陕北秧歌与民间社火

相传我国宋代已有了民间社火,乡民们于立春之际常组成“社火”舞队,举行祭祀土地神的活动,“社火”中的“社’字、古时指土地神,把祭祀土地神的日子叫”社日”。而今陕北也把正月里民间舞队的表演活动称为“闹社火”、“闹秧歌”。它是由陕北秧歌在内的一切民俗舞蹈形式所组成的民间舞队。宋代的祭社舞队与传统陕北闹社火、闹秧歌舞队比较,陕北秧歌与古代的祭社活动有密切的血缘关系。陕北地区多数民间艺人及文人认为,秧歌起源于古代祭祀和驱邪活动。其主要理由是“伞头扮作姜子牙,手撑万民神伞,带领由他封的九曜二十八宿星神,呼风唤雨、驱邪除恶,为民间消灾免难,故将秧歌又称之为歌”。

2.3 陕北秧歌与阴阳五行

“阴阳五行”学说,是我国古代一种含有朴素的唯物因素的认识论,它指导人们的社会实践、劳动生产以及揭示自然规律来改造自然。我国中医学也运用这一理论进行医治疾病。这种“阴阳五行”的观点长期地影响人们的思想。至今仍能在陕北秧歌中看到残存着的阴阳五行学说的痕迹。如:“阳歌”与“阴歌”,秧歌场图中的“踩四角”、“立五方”;秧歌动作中的“十字步”;秧歌服饰中的“五彩衣”、“五彩袍”等等,都不同程度地保留着“阴阳五行”学说的遗风。特别是流传至今的陕北传统秧歌,十分讲究“阴”与“阳”的关系,讲究“金、木、水、火、土”的相生与相克,讲究“天、地、水、火、山、雪、风、泽”八挂的排列布阵。总之,从陕北秧歌中仍保留着“阴阳五行”、“八挂布阵”的某些因素来说,又为证实陕北秧歌是在民间祭祀活动中逐步形成和发展起来提供了依据。

3 陕北秧歌保护与传承

我国文化部部长孙家正2006年2月在给中国非物质文化遗产网的贺辞中这样写道:“当历史的尘埃落定,一切归于沉寂之时,唯有文化以物质的或非物质的形态留存下来,它不仅是一个民族自家认定的历史凭证,也是这个民族得以延续,并满怀自信走向未来的根基和智慧与力量之源”。[2]体育类非物质文化遗产作为人类文化遗产的重要组成部分,在人类文明的进化过程中起到了重要的推动作用。我们甚至可以从民族体育的发展的轨迹,看出人类文明不断进步、冲突、融合的痕迹。但是,随着西方体育文化的不断强盛,世界上的民族体育活动都受到了或多或少的冲击[3]。

3.1 保护现状

随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快,民族民间传统文化生态发生了巨大变化,非物质文化遗产受到越来越大的冲击。一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失,许多传统技艺濒临消亡,大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失境外,随意滥用、过度开发非物质文化遗产的现象时有发生。文化需要传承,需要继续,需要生生不息。在现代化的现实环境下,传统文化的传承保护和发展受到了世界各国的重视。

3.1.1 成立了专门组织机构

省市县三级政府专门成立相应的机构,陕西省已于2006年成立“陕西省非物质文化遗产保护中心”,该中心编制10人,中心设主任1人,副主任1人,工作经费在非物质文化遗产保护专项经费中列支,单独建账,专款专用;榆林市也相应地成立了非物质文化遗产保护工程领导小组,组长由榆林市人民政府副市长担任,成员主要由榆林市文化局、艺术馆专业人员组成,机构设置在榆林市文化局;绥德县也成立了绥德县非物质文化遗产保护工程领导小组,组长由副县长担任,成员由县政府办公室、文体局、宣传部、广电、财政博物馆等机构人员组成,机构设置在文体局。这样,有了专门机构及政府主管领导的参与,从行政方面得到一定的保护。

3.1.2 颁布了相应的规章制度

省市县三级政府颁布和制定了相应的规章制度,陕西省近年来,陆续颁布了《陕西省政府关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知》(2005年)、《陕西省非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》(2006年)、《关于陕西省非物质文化遗产普查工作方案的通知》、《陕西省人民政府办公厅关于建立陕西省非物质文化遗产保护工作领导小组和联席会议制度的通知》(2007年)、《陕西省非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》(2007年)、《陕西省第一批非物质文化遗产名录评审办法》等。各市县如实贯彻落实省级颁布的各项规章制度,而且也制定了一些具体的保护工作规划与计划,如绥德县从2002年起根据县委、县政府提出建设文化大县的目标,把陕北秧歌保护与发展作为此目标的一项重要工作进行,并制定了陕北秧歌保护规划和建立了长效机制。

3.1.3 加大资金投入

省市县三级政府在保护陕北秧歌方面每年都给予一定资金投入,从2005年开始,省上每年拨出100万元专项资金用于全省非物质文化遗产保护,其中国家级项目10万元,陕北秧歌已经享受此项资金的资助。国家级项目传承人每年享受8000元生活补贴,陕北秧歌艺人李增恒、贺俊义也已享受到。省级项目每项资助3-5元,省级项目传承人每年享受4000元生活补贴。绥德县从1997年开始,对陕北秧歌的挖掘、整理、传承与发展等方面,每年投入资金3-5万元,同时投资15万元成立了黄土地艺术团,每年春节支出3万元进行全县秧歌比赛表演活动,并对重点乡镇秧歌队和代表性艺人进行物质奖励,且成立了全县秧歌艺术研究保护基金会。

3.2 传承问题

“保护非物质文化遗产不只是有形文化遗产保护所需要的‘整旧如旧’,而更多地是要在继承中发展,在发展中继承,这其实是一个传统文化如何面对现代化的问题”[4]。我国民族民间体育文化的独特性,其保护不仅仅是静态保护,而更重要的是“活态传承”,即通过正规和非正规教育进行传承。中华人民共和国文化部令(第39号)《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》第9-13条规定,文化部已授予李增恒和贺俊仪两位老先生陕北秧歌国家级代表性传承人,分别为第二批和第三批(注:二人均已去世)。目前,我国民族民间传统体育文化传承的主要途径是社会教育,即通过社会团体和家庭、个人进行。陕北秧歌也是如此,主要依靠社会教育,而学校教育是民族民间传统体育传承的主要渠道。在对延安大学体育学院负责秧歌选修课的老师进行访问调查得知,秧歌进课堂对推动非物质文化传承与保护起到了积极作用,并因学生生源地不同为陕北秧歌在全国的推广与宣传提供了平台。目前,榆林市绥德县和延安市规定秧歌、腰鼓等民间文化艺术进学校、进课堂[5]。对陕北秧歌的传承保护起到了一定的作用。

4 结语

广大群众是陕北秧歌发展中最宝贵的资源,鼓励社会各界都关注陕北民歌,参与到陕北秧歌保护与发展的事业当中来是当务之急。民间资源是不可小视的力量,从民间而来的人力、物力、财力将是陕北秧歌生存与发展的不竭动力。应有规模、有规律地组织相关人员深入基层采风,进行挖掘、抢救已濒临消亡的陕北秧歌,在此基础上进行再度创新和改编。与此同时,应该注重培养一批能够自编自演的新一代陕北秧歌继承人,使他们在承袭传统陕北秧歌的基础上,能创作出更多可与时俱进的新型陕北秧歌来。这样陕北秧歌才能像陕北文化一样,在不断的积累中完善与壮大。

[1]刘 晖.我国非物质文化遗产之传统体育文化的保护与传承[J].体育与科学,2007(06).

[2]海海著.陕北秧歌实录[M].北京:中国文史出版社,2004:34.

[3]白 杰.北京抖空竹的历史文化价值和社会经济价值探析[J].北京电子科技学院学报,2008(01).

[4]陈庆云.非物质文化遗产保护法律问题研究[J].云南财贸学院学报,2005(5):57.

[5]http://news.hsw.cn/2007-09/04/content_6535404.htm.