散打动作技术的运动生物力学分析

2013-11-04黎荣

黎 荣

(东莞理工学院体育系,广东 东莞 523800)

散打是一项用身体特定部位作为进攻或防守武器的搏击性运动。纵观其动作技术特点,散打中任一技术动作都是在肩、躯干、腰、髋、膝、裸各关节的充分配合下完成的,要求将各关节的分力聚集一点作用于目标。散打动作技术主要有拳法、腿法、摔法。拳法主要包括直拳、摆拳、勾拳、劈拳、扣拳、鞭拳、弹拳七种,是以直、摆、勾、为主体;腿法主要有前蹬腿、侧踹退、横鞭腿、后摆腿、下劈腿、扫腿六种,是以前蹬腿、鞭腿、侧踹腿为主体;散打中的摔法主要有夹摔、抱缠摔、接腿摔、等三种[1]。拳法的特点在于进攻路线短、冲力大、速度快、发力狠、动作突然、防不慎防、躲避困难、而且易于应用身体的力量。腿法的特点进攻路线长、打击力大、是远距离进攻最有效的武器。摔法的特点是速度快、发力突然,是贴身搏击的锐利武器。

1 对散打动作技术肌群工作特征分析

肌肉是人体运动的发动机,是产生力的器官。散打动作技术的肌群力学特征主要通过参与工作的肌肉作用类型、肌肉功率、肌肉功、肌肉的发力顺序四方面表现出来。

1.1 参与工作的肌群及其特点

散打中的每一动作技术都是全身性的运动,都要求身体各部位的肌群协调、充分的配合使机体能量经济化和动作效果最优化。从体育解刨学的角度上讲,其动作设计与人体的上肢、躯干、和下肢等关节的肌肉的工作特征紧密相连。下面以散打中最常用的右手掼拳为例、对参与掼拳动作关节的运动及肌肉工作的特点进行分析:右手掼拳的动作要求右腿轻微下潜继而快速蹬地并向内扣,髋关节伸展内旋,躯干向左回旋,同时肩胛骨前伸,肩关节前屈,肘关节伸的同时伴随前臂内旋,右拳向外、向前、向里横掼,力达拳面。做掼拳动作时,右腿轻微下潜右后快速蹬地并向内扣动作是由髁关和膝关节完成,参与的肌群为小腿三头肌、胫骨后肌、股四头肌等,是肌肉在近固定时做超等长收缩完成的。髋关节伸展内旋动作主要是臀大肌、大收肌、股二头肌、半肌腱和半膜肌、臀中肌和臀小肌前部及阔筋膜张肌等肌群在近固定时做向心工作完成的。躯干左回旋动作是由左侧腹内斜肌和右侧腹外斜肌在下固定时做向心工作完成。在手臂摆动过程中,上肢带的肩胛骨做前伸运动,主要是由前锯肌和胸小肌在近固定时做离心工作完成的;肩关节前屈主要是由胸大肌、三角肌前部肌纤维做等长工作完成;肘关节伸的同时伴随前臂内旋动作,肘关节伸主要是由肱三头肌和肘肌在近固定时做向心工作完成的;前臂内旋是旋前原肌、旋前方肌在近固定时做向心工作完成。

由以上分析得知,各关节肌肉的收缩形式有离心收缩、超等长收缩、等长收缩等收缩形式。在各种收缩形式中,产生肌力的大小顺序为:超等长收缩>离心收缩>等长收缩>向心收缩[2]。显而易见,超等长收缩产生的肌力最大。之所以这种收缩能产生更大的力量是由于肌肉弹性体产生的张力变化和肌牵张反射。从运动生物力学的角度说,人体肌肉包括肌腱是一种黏弹性物质,其在收到迅速牵拉伸长时,能够产生强大的弹性回缩力,黏性物质如果缓慢被拉伸,或者拉伸后在停顿一段时间就会出现松弛现象,其弹性回缩力就会大大降低。所以在散打动作中,尽可能的使肌肉做超等长收缩,使其产生更大的肌力。如在直拳、掼拳、勾拳时,在启动阶段使蹬地腿有意识的小幅度下潜或身体小幅度的转动使肌肉先做离心收缩,继而快速蹬地、转髋、送肩使肌肉做向心收缩,从而增大肌力。在做鞭腿动作时同样使进攻腿下潜,继而快速蹬地,肌肉做超等长收缩,使进攻腿产生了更大的肌力,通过发作用力于地面,从而增加了进攻腿的启动速度。但应注意腿的下潜动作及蹬地发力到动作完成整个过程是快速、连贯一致的,否则会出现肌肉的松弛现象。

1.2 肌肉工作的功率分析

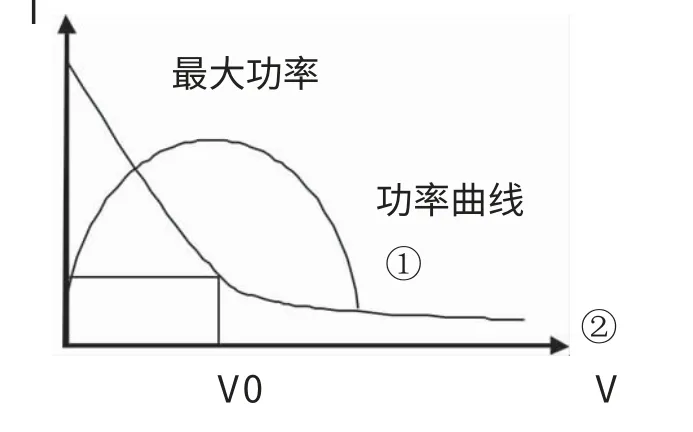

散打中进攻腿或拳对目标击打效果的优劣往往取决于完成动作过程中肌肉功率的大小。肌肉的功率(P)等于肌肉收缩力(T)与肌肉收缩速度(v)的乘积,即根据希尔方程T-V曲线[3]

图1 希尔方程T-V 曲线

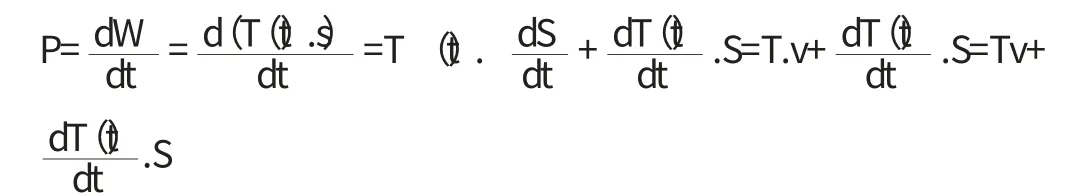

肌肉的功率值由该T-v曲线图可以得到,肌力随着肌肉收缩速度的减小而逐渐增大,当肌肉收缩的速度减慢至零时,肌力最大。在图1上每一点的功率等于以该点和坐标原点为两对角顶点的矩形面积,由图知肌肉的功率存在一个最大值,当肌肉收缩速度达到V0时肌肉的收缩速度与肌力的乘积最大,即爆发力P=TV最大,所以散打拳法和腿法技术中要想发挥出最大爆发力必须拥有适宜的力量和速度。事实上,有学者已研究表明,肌肉功率的内部结构还有另外一个很重要的因素——肌力的梯度[4]。在肌肉功率计算公式中,肌肉力量T是一个变量,如果力T是受力点位置的函数T(r)。但是,如果力T是时间的函数T(t)时,那么上面的功率计算公式就变为

综上所述,我们在平时的散打击打训练中,不仅要在短时间内完成动作外,还应在击打过程中使肢体和相应关节的肌肉放松,直到击打肢体刚接触目标的瞬间增加关节的肌肉力量,使肌肉梯度增大,从而发挥出最大功率,使打击效果最优化。

1.3 肌肉工作的肌肉功分析

肌力的系统是在肌肉力影响下由关节连接的骨组成的,一个击打动作的所表现出的速度意味着加速度、力、肌肉收缩。我们知道较大的力能产生较大的加速度,而较大的肌肉收缩产生较大的力,但是,较大的肌肉力是位于近身体中心的,而在散打运动中我们希望建立在攻击的手和脚上的速度,所以问题是如何谐调肌肉来顺序的运动发力。所以,在击打动作中只考虑肌肉力是无法达到目的,因为从许多串联的肌肉中获得的瞬时力总和其意义不大。只有考虑击打过程中的整个肌肉功才是更有用的,因为它们直接与系统的动能变化紧密相连。基本原理是肌肉功等于肌肉力乘以肌肉缩短的距离,这种功改变了系统的动能。这种情况下,改变的是身体环节的速度或角速度,因此我们的目的要协调肌肉收缩,使功最大化,从而使最远端环节的末端效应器的最大速度。由希尔方程知,肌肉的收缩力随着肌肉收缩速度的增加而减小,收缩速度为0时,肌力最大。这意味着在相邻环节之间的相对运动应该在角速度为0时开始,既在此时开始激活肌肉,肌肉一开始激活就有力使一个环节相对于它的临近环节加速,在肌肉激活到最大之前跟着发生运动,节节加速传递,从而使末端击打动能最大化。所以散打运动在完成击打动作时要求上下肢、腰、髋、躯干协调配合,通过蹬地、转髋,合腰将进攻腿或拳作用于击打部位,原因是通过髋关节和躯干的转动所做的功可以使拳或脚的速度最大化[8],许多短的肌肉产生相邻椎骨之间的转动,这些肌肉只能缩短很小的量。但是他们的巨大数量可以做大量的功,许多浅层的躯干肌跨过一个以上的椎间关节,因为他们离开椎骨转动轴有一段距离,加上它们同样可以缩短相当大的量,所以它们可以产生相当大的力矩,髋关节相对于脚的转动可以发展力矩和角位移。所有这些动作都可以产生肌肉功并可传递到肩带,作为动能表现出来。

肌肉功原理就要求我们在进行击打动作训练及实战中充分利用蹬地、转髋、合腰的力,使肌肉充分做有用功,使得末端击打部位的动能最大化。在散打教学训练中注重腿部、髋部、腰部的力量练习。

1.4 肌肉工作的顺序原则

人体四肢由近端至远端,各关节所配备的肌肉由强变弱,运动中当需要克服大阻力或需要表现出较高的动作速度时,肢体各关节的肌肉虽然都同时用力,但各关节产生的力不同,大关节产生的力最大,中关节次之,小关节最小。对于肌肉工作顺序原理问题,我国学者早有研究,有学者对跆拳道横踢动作研究时得出后横踢肌肉的发力顺序首先是髂腰肌、股直肌、缝匠肌、阔筋膜张肌完成主动收缩,在完成屈髋动作的同时,臀中肌,臀小肌完成右大腿的旋内动作,其次,股四头肌收缩完成伸膝动作的同时在小腿三头肌的作用下完成裸关节的伸屈动作[9];有研究表明鞭腿打击动作的活动顺序为髋关节-膝关节-髋关节-膝关节-踝关节[10]。充分说明了关节活动顺序由大关节到小关节的原理。因此,在散打动作中,要增加出拳或踢腿的速度和力量就必须的利用肌肉大小关节发力的顺序,主动加强大关节用力,再带动中关节运动,最后带动小关节关节运动。

2 散打动作技术特征的力学分析

散打进攻时打击力量的大小、方向以及击打点是评价动作效果好坏的较为重要的生物力学依据之一。下面我们从力学原理方面进行分析。在散打动作中拳法和腿法属于进攻动作,主要以击打有效部位为主,可称为击打性动作。

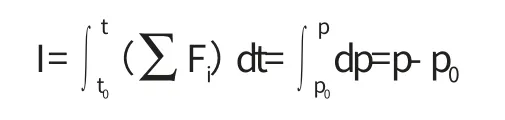

上式表明:在击打过程中,击打肢体接触击打目标的时间内,其动量的改变量等于这段时间内作用于击打目标合力的冲量,所以要增大击打肢体对目标的击打合力的冲量,就得增加击打肢体接触目标时间段内的动量改变量。

上式为用冲量表述的击打肢体动量定理的积分形式,在击打肢体击打目标的过程中,冲量是随时间变化的,因而合力的冲量等于各分力的冲量之和,而每一个分力的冲量都可以表示为平均力与时间的乘积,因此上式可表示为:=mv-mv0(v为击打肢体离开击打目标的速度,v0为击打肢体接触击打目标的速度,其中p=mv),于是得知,规定击打肢体离开击打目标的速度方向为正方向,于是可知v为正值,v0为击打肢体刚接触击打目标时的速度,由于与离开目标时的速度方向相反,因此v0为负值,既上式可表示为:。

上式表明:要增加击打肢体对击打目标的平均力度,就得增加肢体的质量和打击速度,肢体的质量随着运动状态的变化而发生相应变化,不易于控制,并且产生的效果并不大,因此最有效的方法是增大v0和v,减小t-t0,既尽量的增加击打肢体刚接触和离开击打目标的速度,缩短击打肢体和击打目标之间接触的时间。对于v和t,我们可以使在击打肢体接触击打目标时快出快收,以缩短击打肢体和击打目标接触的时间t,增加击打肢体离开击打目标的速度v,但如何增大击打肢体刚接触击打目标的速度v0,这是值得我们探讨的问题。

在散打击打动作中,大多数动作实质上是绕相应轴的转动,如以鞭腿为例,由角速度与线速度的关系v=ωr2知,只要提高腿转动的角速度ω,就可以增大脚接触目标的速度v0。由转动定律∑M=Iα 得知,转动体绕固定轴转动时,转动体的转动惯量(I)与角加速度(α)之积等于转动体所受的合外力矩(∑M)。因此要提高鞭腿进攻的角加速度,增加角速度ω,就必须增大肌力矩∑M,缩小转动惯量I。所以在脚刚接触击打目标时应加强各肌肉关节的用力,增大肌力矩,并在不同的动作阶段合理的应用进攻腿的屈与伸,改变转动惯量的大小,才能提高角速度ω,才能真正实现提高进攻效果的目的。

另外,由动量矩定理∑Mt=I2ω2-I1ω1得知当动量矩的大小一定时,转动体所受的冲量矩∑Mt在数值上等于转动体的转动惯量(I)与转动速度(ω)之积的改变量。从动量矩定理可以看出,在肌力矩一定时,肢体在某一时刻以不同的姿势转动时,其击打效果显然是不同的。也就是说,进攻腿从蹬地动作开始到击打动作结束,大腿相对髋关节从加速弯曲过渡到快速制动过程中,小腿如何折叠,有如何伸展,对进攻腿的动量矩变化都起着重要的作用。由此可见,动量矩变化量的大小对进攻腿摆动速度的影响是非常重要的,因此在训练中,把握动作的连贯性,注重动作的实效性,在确保自身稳度的前提下,尽量增大进攻腿的动量矩增量。散打运动其动作大多涉及到肢体的转动,上述分析对其它散打动作同样也适用,如根据动量定理和转动定律原理,直拳动作在出拳时蹬地,拧腰,转髋,并使拳配合旋转,以增大直拳刚接触目标时的速度和角速度,增加打击力度。掼拳在摆动过程中以肘关节角度大小的改变来调整肢体相对于肩关节轴的转动半径,以达到摆动肢体相对于肩关节的转动惯量,从而获得较好的打击效果的目的。

3 结论与建议

(1)散打动作技术中肌肉的收缩形式有离心收缩、超等长收缩、等长收缩,向心收缩,但超等长收缩能产生最大的肌力。因此在平时的技术动作训练中尽量使关节肌肉做等长收缩,如在做鞭腿、直拳、摆拳、勾拳动作时在启动阶段身体下潜,继而快速蹬地,使肌肉做超等长收缩,从而产生了更大的肌力,增加了进攻的启动速度。但应注意下潜动作及蹬地发力到动作完成整个过程是快速、连贯一致的,否则会出现肌肉的松弛现象。(2)爆发力和肌肉梯度共同影响着影响散打技术动作的击打力度和效果,肌肉梯度越大,爆发力越强,击打效果越好。因此在我们完成每一散打动作时不仅要在短时间内完成动作,还应在击打过程中使肢体和相应关节的肌肉放松,直到击打肢体刚接触目标的瞬间增加关节的肌肉力量,使肌肉梯度增大,从而发挥出最大功率。另一方面,在平时的散打训练中应加强爆发力的练习。(3)肌肉一开始激活就有力使一个环节相对于它的临近环节加速,在肌肉激活到最大之前跟着发生运动,节节加速传递,使末端击打动能最大,这是肌肉功传递原理。因此在完成散打动作时使大关节肌肉先发力带动小关节肌肉发力,既主动加强大关节用力,再带动中关节运动,最后带动小关节关节运动,同时各关节应协调一致,紧密配合。因此,在散打教学训练中应注重腿部、髋部、腰部肩部的力量练习和各关节的协调性练习。(4)对于转动性散打动作,肌力矩越大,转动惯量越小,角速度越大,在完成散打转动类动作时在接触击打目标时应加强各肌肉关节的用力,增大肌力矩,并在不同的动作阶段合理的应用进攻腿的屈与伸,改变转动惯量的大小,提高角速度,从而提高击打力度和进攻效果。

[1]虞重干.武术专项训练[M].北京:高等教育出版社,2003:279-280.

[2]王瑞元,熊开宇.运动生理学(体育院校通用教材)[M].北京:人民体育出版社,2002:34-38.

[3]李玉刚,葛新发.运动训练生物力学基础[M].武汉:湖北科学技术出版社,2003:40-42.

[4]李世明.运动生物力学理论与方法[M].北京:科学出版社,2006:20-23.

[5]郭平安.对散打后鞭腿动作技术的分析与研究[J].搏击·武术科学,2005(2):40-41.

[6]李 强.散打运动员侧踹腿力学特征的研究[J].广州体育学院学报,2008(1):109-111.

[7]陈立农.新中国竞技体操运动迅猛发展的因素分析[J].广州体育学院学报,2000(6):24-25.

[8]Arthur E.Chapman金季春译.人体基本运动生物力学分析[M].北京:北京体育大学出版社,2010:39-40.

[9]李玉刚,葛新发.运动训练生物力学基础[M].武汉:湖北科学技术出版社,2003:186-188.

[10]刘存忠,陈婷婷.散打鞭腿技术进攻腿三维运动学与表面肌电特征同步研究[J].广州体育学院学报,2010(6):68-71.

[11]漆安慎普通物理学教程力学[M].北京:高等教育出版社1996:66-67.