新闻语篇中经济隐喻的建构功能—— 一项基于小型自建语料库的研究

2013-11-01张蕾

张 蕾

(天津外国语大学英语学院,天津 300204)

一、引言

经济隐喻经常用我们熟悉的、具体的事物表征经济领域的抽象概念,描述一些特殊的经济现象,如用 “看不见的手”来形容 “自由市场”。早期的研究局限于经济教科书和学术论文等语篇,关注经济术语隐喻背后的动因(Bichieri,1988;Henderson,1982;Mason,1990;McCloskey,1985)。后来的研究与现实的经济活动联系更加紧密,探讨隐喻语言在界定经济组织内部的问题,采纳相应策略以及促进组织自身的改革和改善管理等方面所发挥的重要作用(Cornelissen et al.,2005),把隐喻研究与公司形象塑造(Oswick & Montgomery,1999)和工作场所活动(Phillips,1998)结合起来。特殊经济活动产生的语篇也受到关注,如广告如何利用隐喻帮助提高销售业绩(Boozer et al.,1992),经济谈判双方对隐喻的识别和应用如何增加合作的机会。近来,研究重点转向与日常生活联系更加紧密的新闻经济语篇,即媒体对经济事件的报道(Deignan,2006)。受到社会科学领域“批评”思潮的影响,研究者也开始关注作为具有意识形态承载能力的隐喻(Charteris-Black,2004;Koller,2003,2004;Semino,2002;Vaghi & Venuti,2004)如何帮助媒体遵守“客观性”职业道德,比较隐蔽地向大众传播某种经济观念。国内学者也分别从历时角度(陈敏,2010)和跨语言对比角度(张蕾,2011)探讨了经济隐喻与社会因素的关系。本项研究采用语料库语言学研究方法,研究国内主要媒体如何使用隐喻对奥运经济进行报道,揭示隐喻对经济现实的构建作用。

二、理论基础和研究方法

经济报刊和杂志中的报道和评论往往涉及重要经济事件和相关人物,是社团成员了解主要经济事物的主要渠道,也是权力机构维护现有的经济秩序、经济理念的重要手段。隐喻作为一种思维和语言手段能够帮助报道者有选择性地用一种熟悉的事物去描述、解释要报道的经济事物,只强调它的某一个方面,而隐含另外一些特质,同时被强调的还包括语言社团对待熟悉事物所持有的态度(Charteris-Black,2004)。因此,经济报道与评论中的隐喻能够反映报道者的视角、态度和观点,限制并影响着读者对经济现实的理解。

隐喻所涉及的不同概念域之间的映射以及隐含意义是社会人员共有的一种文化知识,体现了他们共同认可的标准和价值观。作为社会成员共享的社会背景知识,隐喻会潜移默化为一种常识。对它的使用和理解往往是无意识的,其背后隐藏的意识形态不易被人觉察。隐喻的隐蔽性成为新闻语篇对事物进行描述和评价时做到表面公正、中立的重要手段,因此隐喻表达在新闻经济语篇中大量存在(Deignan,2006)。

我们从权威的《中国经济周刊》和《人民日报》上收集2001年9月1日至2008年12月31日期间发表的与2008年北京奥运会经济活动有关的88篇新闻语篇,构成总字数为170 711的小型奥运经济语料库,并对语料进行分词处理。按照Pragglejaz(2007)所发展的隐喻定位过程,我们共识别出1133例中文隐喻表达。然后参照隐喻词的基本语义与现有文献,对其按深层概念隐喻进行分类,人工标出源域和目标域。为了更准确、深入地反映隐喻表征的社会构建功能,除了分析主导性的不同概念域之间的类比映射,我们还关注由词汇所激活的同一概念域中不同的场景(Musolff,2004;Semino,2008)。它在语义上属于源域的下义范畴,却具有更丰富的心理表征,涉及与源域相关的形式、事物和行为。

三、分析结果

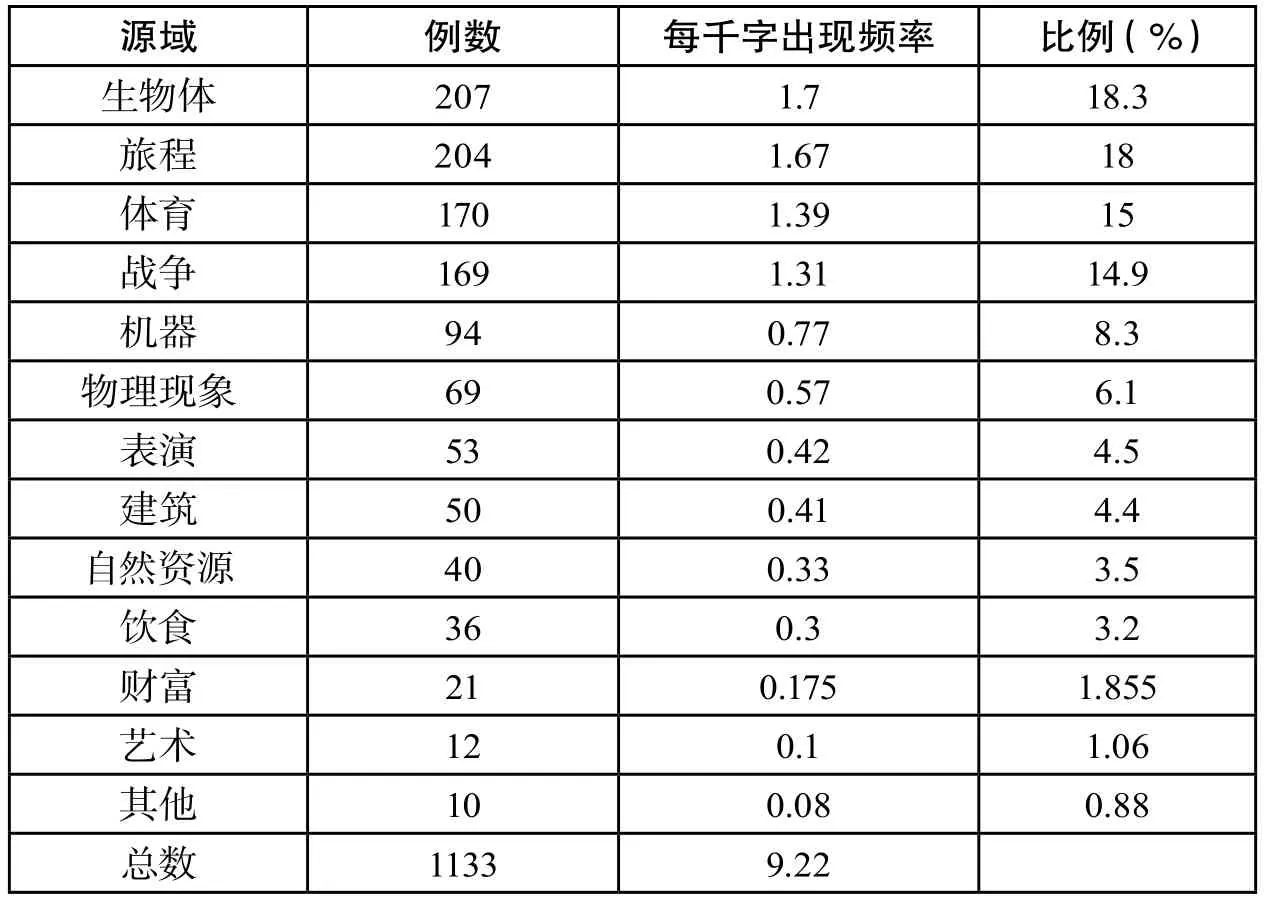

基于对语料的分析,我们共得到12类隐喻模式,分别为“生物体”、“旅程”、“体育竞赛”、“战争”、“机器”、“物理现象”、“表演”、“建筑”、“自然资源”、“饮食”、“财富”以及“艺术”隐喻。其中又以“生物体”、“旅程”、“体育”、“战争”四类隐喻所占比例最大,分别占隐喻表达总数的 18.3%,18% ,15% 和 14.9%。

表1 语料中主要的隐喻模式

1 “生物体”隐喻

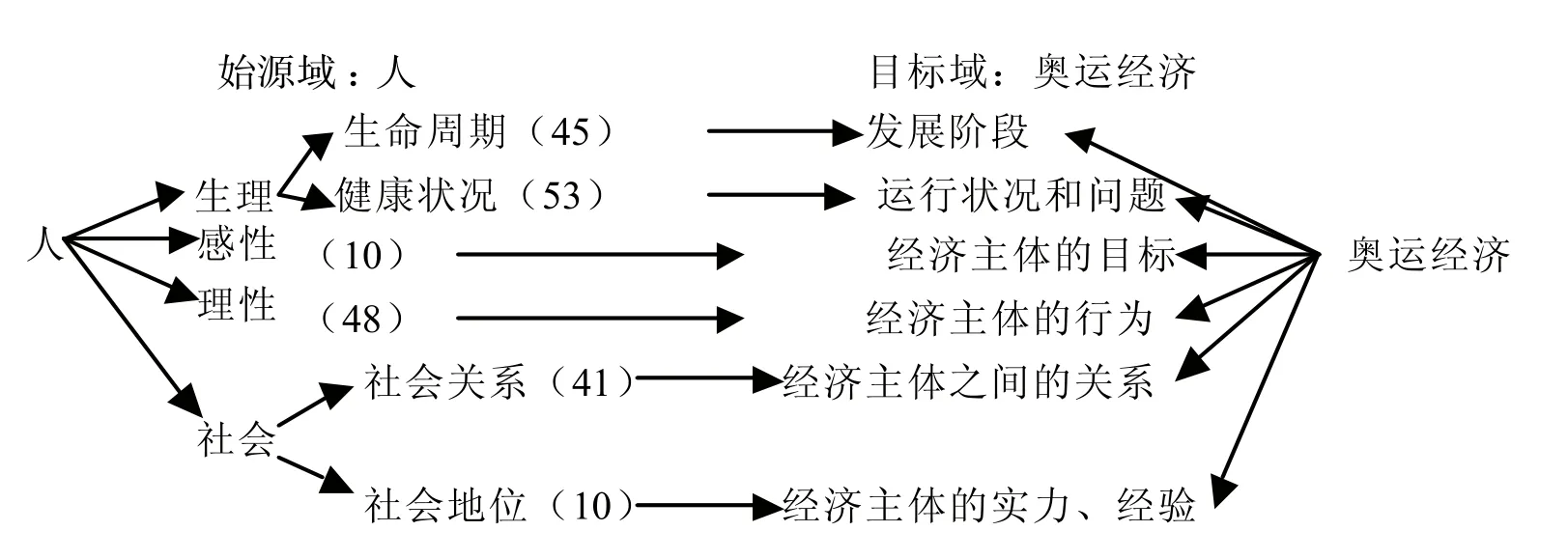

“生物体”隐喻用人、植物和动物的特征和习性去表征经济现象和事物,是经济语篇中常见的一种隐喻模式(Henderson,1982;White,2003)。“生物体”的三个下义范畴在语料中都作为源域出现,但“人”的隐喻所占比例最高(95.2%)。它赋予了目标域“人”的生理特征、理性思维、社会地位和社会关系,将奥运经济及其经济主体构建为“物理人”、“理性人”和“社会人”。例如,隐喻词“形象”与“活力”使“人”的外表及力量与公司形象和实力相映射;“孕育”、“诞生”、“出生”、“成长”、“成熟”、“生存”等隐喻词将生物体的发育和奥运经济的发展对等起来;描述人类健康状态的词汇“健康”、“痼疾”等映射了经济主体的合理运营和奥运经济的正常运作以及所面临的困境。而各种描述人类理性行为的动词和动词短语,“未雨绸缪”、“筹划”、“接触”、“揩油”、“抢客”、“抓住”、“投身”、“大显身手”、“站稳脚跟”和“拿回”,将经济主体拟人化,生动再现了经济主体在奥运经济中的各种营销策略和经营业绩。“合作伙伴”、“家庭”、“联姻”、“鼻祖”、“新秀”等传统隐喻表征经济主体之间的关系和它们在商业竞争中的地位。媒体还运用新奇隐喻,例如(1)中的“热恋”强调奥运经济的强大吸引力。

(1)“会展经济”热恋北京奥运(《人民日报》,2005/06/24)

图1 “人”的隐喻映射图

2 “旅程”隐喻

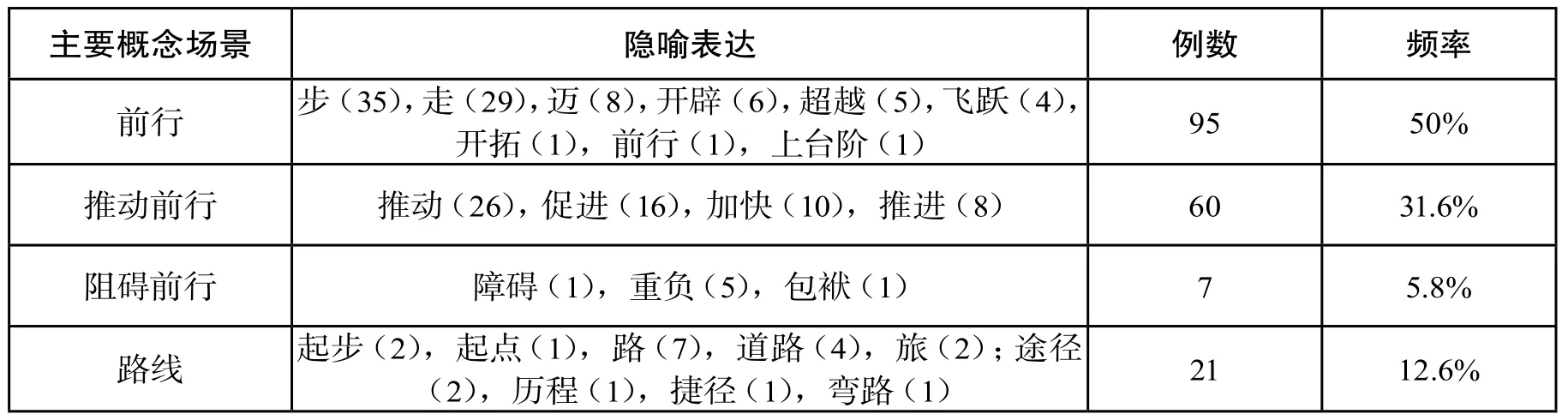

204例“旅程”隐喻构建出各种旅途中的场景,它们用一系列的隐喻动词和名词表征经济实体参与奥运经济的过程,其中“前行”和“推动前行”两种场景出现频率最高,再现了经济主体参与奥运经济取得的进展以及一切推动因素(见表2)。出现频率最高的隐喻表达是由“步”字组成的合成词,包括“起步”、“第一步”、“逐步”、“下一步”、“进一步”、“大步”、“步伐”和“脚步”等隐喻名词、动词和副词,将旅程的起点、进程与经济活动的启动和进展相映射。“步”、“走”、“迈”与介词“出”、“入”、“进”和 “向”组成动词短语,如“走出”(16)、“走向”(13)、“迈进”(5)、“迈出”(2)、“步入”(2)和“迈向”(1),强调主体前行的方向和目标,像例(2)以及例(3)分别强调的国际化、集团化、规模化和品牌化,突出了奥运经济给中国经济主体带来的机遇。其中介词“进”、“出”和“入”激活了“容器”隐喻,暗示着经济主体参与奥运经济所经历的变化。

表2 “旅程”隐喻构建的主要场景

(2)只有中国市场的阵地更加稳固,国际化的脚步才能踏实地迈出去。奥运会就是雷士照明迈向国际化进程的最佳契机。(《中国经济周刊》,2008/08/11)

(3)在外企争先恐后地进驻、国内企业巨头积极参与下,中国照明行业将快速向集团化、规模化、品牌化方向迈进,一大批中小照明品牌将被淘汰出局。(同上)

而 “推动前行”的场景主要是通过 “推动”、“促进”、“加快”和“推进”四个隐喻动词实现,在其中75%的场景中奥运经济成为推动中国经济前行的动力。如(4)中它对北京区域经济的正面影响,以及(5)对中国体育经济的积极影响。

(4)自奥运申办成功以来,奥运经济就一直有力地推动着中国尤其是北京地区的经济增长。(《人民日报》,2008/08/01)

(5)中国奥委会的市场开发促进中国体育营销上升到一个新的高度。(《人民日报》,2008/05/09)

有时以上两个主要场景并存,构成双重 “旅程”隐喻(Charteris-Black & Musolff,2003:167)。如下句中动词“促进”和“加快”与名词“步伐”一同激活了旅程中“推动前行”与“前行”两个概念场景,凸显了奥运经济对中国经济的正面推动作用。

(6)以奥运促进首都经济社会的发展,加快首都发展步伐。(《人民日报》,2004/08/28)

另外“旅程”隐喻还与其他隐喻在报道中一起出现,如例(2)和例(3)中,“阵地”和“进驻”激活了战争场景,“淘汰出局”用比赛中的失败映射了经济主体在竞争中的失误,暗示了中国企业在发展过程中面临的挑战。

3 “体育竞赛”隐喻

媒体通过“体育竞赛”隐喻表征奥运经济中经济竞争的公平和公开。(7)中的 “商奥会”等措辞直接把经济事件比作体育赛事。“对手”、“选手”、“竞争者”等把经济主体描写为赛场上的对手。例(8)中的“竞相争夺”将经济竞争和比赛中的争夺进行了映射。另外,许多表示比赛结果的隐喻动词和名词对成功企业的业绩和商业竞争的结果进行了表征,包括“胜出”、“力挫”、“金牌”和“冠军”。

(7)更长、更久、更激烈的商奥会(《中国经济周刊》,2008/09/01)

(8)国内外各大照明企业竞相争夺2008年奥运照明大单。(《中国经济周刊》,2008/08/11)

在我们所识别的170例“体育竞赛”隐喻中,有35例构建出“赛跑”场景,折射了自由市场理念(Boer,1997),突显了经济主体在商业竞争中必须具备的实力。“起跑”、“冲刺”等隐喻表达将赛跑比赛中不同阶段的场景映射到奥运经济活动中,表征营销活动的启动、经济主体最后的努力以及经济活动的结束。“创纪录”、“打破记录”则描述了奥运营销、投资方面取得的突破。“差距”、“领跑”等描述选手实力的表达对经济活动中不同企业的优势和劣势进行了表征。“快跑”和“争夺跑道”描述了企业为了获得更多的市场份额和更多的经济资源展开激烈的竞争,就象选手在跑道上为第一个到达终点而展开竞赛。而隐喻词“长跑”强调的是在长达七年的奥运营销期中经济策略的长期性和持久性。

媒体还用32处隐喻将商业竞争与纸牌和下棋两种竞赛活动进行映射。隐喻词“牌”出现频率最高,共23次,并与其他词组成比较新颖的合成词,对各种营销策略进行表征,如“奥运牌”、“文化牌”、“绿牌”、“慈善牌”。例(9)中奥运会赞助活动被描述成一盘棋。相应的,众多赞助商所采取的策略成为棋手下棋的招数,“一出奇招”、“一招妙棋”、“博弈”等隐喻表达构建了同样的场景。

(9)把赞助奥运会比做一盘棋,众多赞助企业各显神通的竞争策略则成为这盘棋上不断走出的新招。(《中国经济周刊》,2004/12/01)

除了强调经济策略,媒体还通过“赌”、“博”、“押宝”、“赢家”等隐喻词,构建出“赌博”的场景,将企业参与奥运经济描述成庄家下注的过程,而获取利益的企业被称作“赢家”,体现了奥运经济中的风险、不确定性、强调利益与成本共存。

4 “战争”隐喻

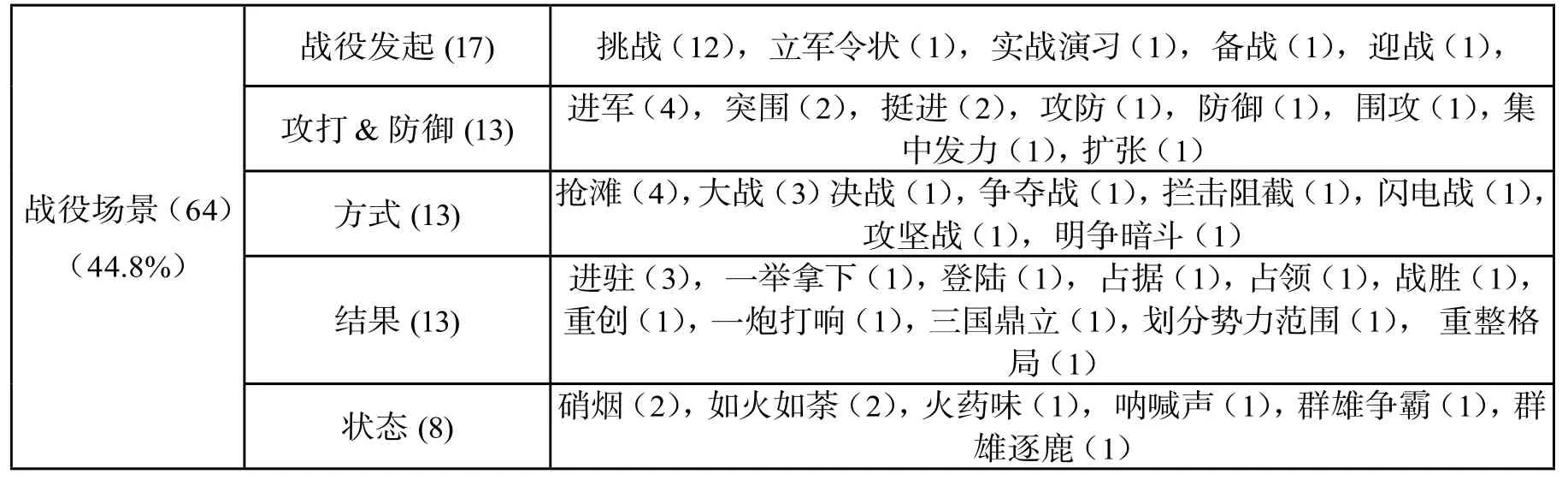

语料中共有182处“战争”隐喻,丰富的战争词汇将战争领域的主要因素与奥运经济领域的各种因素进行了类比映射:“战争”、“战役”、“战斗”等词汇把经济竞争描述成战争,“英雄”、“联盟”、“领军人物”、“行伍”、“将帅”、“公敌”、“排头兵”、“正牌军”、“杂牌军”、“游击队”、“生力军”、“军团”、“阵容”等名词隐喻将参与奥运经济的公司描写成各种军事力量,“前线”、“战场”、“阵地”、“基地”、“壁垒”、“二线”、“火线”以及“兵家必争之地”把中国市场,包括主办和协办城市比作战场,而军事策略通过“战略”、“战术”、“制胜之道”、“策略”、“隆中对”等隐喻表达与经济策略相对应。在战争域与经济域的映射中,44.8%的表征围绕着奥运经济中各种营销活动和建设项目所展开的激烈、残酷的经济竞争,构建出较完整的战役场景。

表3 战争隐喻中的战役场景

如(10)中的“挑战”将经济主体面临的困难和所做的准备表征为战役发起阶段;(11)中的“进军”使战役中的进攻与经济活动的展开相对应;而战斗方式“大战”、“闪电战”等再现了经济竞争的强度、规模和方式;(12)中的“硝烟弥漫”对激烈的市场竞争进行了表征;而“一举拿下”、“占据”、“重创”、“重整格局”等隐喻词,使战役结果与商业竞争胜负相对应。

(10)赞助商面对的另一个挑战来自于竞争对手。(《中国经济周刊》,2008/08/11)

(11)中国体育品牌则加快了进军国际市场的步伐。(《人民日报》,2005/06/24)

(12)赛场外的“经济奥运”早已硝烟弥漫。(《中国经济周刊》,2004/08/23)

在构建“战役”场景的隐喻词中,“挑战”出现的频率最高。它的上下文语境突出了中国经济与其经济主体面临的困难,即国际商业原则和市场的规则,如(13),以及与国际知名企业和国内同行业企业的竞争,如(14)。

(13)举办奥运会基本上按商业原则和市场的规则来办, 这将是内资面临的挑战。(《人民日报》,2006/10/29)

(14)除了对自身品牌运作和市场营销能力的考验,赞助商面对的另一个挑战来自于竞争对手。(《中国经济周刊》,2008/08/11)

四、结语

以上四种主要的隐喻模式反映了中国主要媒体看待奥运经济的视角、态度和观点,即奥运经济中机遇与竞争共存。媒体用“生物体”映射充满活力的经济主体和经济现象,将“旅程”与经济活动过程和经济主体的发展相对应,体现了中国经济在奥运经济背景下所面临的重大机遇以及经济主体的发展空间。同时“体育竞赛”与“战争”隐喻则强调了中国经济所面临的挑战。奥运经济被表征为不同经济主体间激烈、公开、透明的竞争,在竞争中注重策略、努力、忍耐与付出,反映了中国媒体的竞争意识。另外,不同隐喻模式在报道中的并存包容强调了奥运经济中竞争对经济主体发展的重要性。

媒体对奥运经济中的问题也进行了报道,如用“疾病”隐喻“痼疾”和“旅程”隐喻“重负”和“包袱”表征场馆建设方面的巨大投资,将它比喻成久治不愈的疾病和阻碍旅人前行的重物,强调给中国带来的经济负担,并用体育术语“喊停”表征国内专家对部分大型建筑所持有的否定态度。但是这些带有负面意义的表征只占“生物体”、“旅程”和“体育竞赛”隐喻总数的1.02%,5.8%和1.1%。另外,在标题“北京奥运场馆瘦身计划的启迪”中,政府采取的各种应对措施被表征为一种塑造美好身材的手段,隐含了媒体对政府措施的正面评价。对于奥运营销中一直存在的隐性营销手段,媒体将它表征为乒乓球选手打出的“擦边球”,我们可以推断出这一表征想要强调的技能、运气和冒险。因此在用隐喻表征奥运经济的问题时,媒体更多地是凸显政府的积极作用以及企业的生存能力。

在机遇和挑战面前,媒体构建了相对乐观的意象,把现实与企业未来的发展相联系,在报道中突出正面评价,对各种问题进行了弱化。这种积极的表征不断地被其他隐喻所强化,如“蛋糕”、“馅饼”、“大餐”、“甜头”等“饮食”隐喻,将奥运经济利益比作美味的食物和可口的味道;“传奇”和“经典”等艺术隐喻,把成功赞助商的奥运经历比作经典的作品,将商业行为升华到人类的精神层面;“含金量”等“财富”隐喻突出了奥运场馆长远的经济利益和社会效益。这些隐喻将抽象的奥运经济构建成满足生理需求,愉悦精神世界和推动社会发展的事物和财富,对这些喻体事物的喜爱能激起人们对奥运经济的期盼和美好愿望。

[1]Bichieri, c.Should a Scientist Abstain from Metaphor?[A]In a.Kramer et al. (eds.) The Consequences of Economic Rhetoric[C].Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

[2]Boers, F. “No Pain, No Gain” in a Free Market Rhetoric: A Test for Cognitive Semantics? [J]. Metaphor and Symbol,1997, (4).

[3]Boozer, R. W., D. c.Wyld & J. Grant. Using Metaphor to Create More Effective Sales Messages[J]. Journal of Business &Industrial Marketing, 1992, (1).

[4]Charteris-Black, J. Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis[M]. New York: Palgrave,2004.

[5]Cornelissen, J. P., M.Kafouros & a.R. Lock. Metaphorical Images of Organization: How Organizational Researchers Develop and Select Organizational Metaphors[J]. Human Relations,2005, (12).

[6]Deignan, a.Readership and Rurpose in the Choice of Economics Metaphors[J].Metaphor and Symbol,2006, (2).

[7]Henderson, W. Metaphor in Economics[J]. Economics, 1982, (4).

[8]Koller, V. Metaphor and Gender in Business Media Discourse: A Critical Cognitive Study[M]. New York: PalgraveMacmillan,2004.

[9]Koller, V. Metaphor Clusters in Business Media Discourse: A Social Cognition Approach[D]. Vienna University,2003.

[10]Mason, M. Dancing on Air: Analysis of a Passage from an Economics Textbook[A].In a.Dudley & W. Henderson (eds.) The Language of Economics: The Analysis of Economic Discourse [C]. London: Modern English Publications,1990.

[11]McCloskey, D. N. The Rhetoric of Economics[M]. Madison: University of Wisconsin Press,1985.

[12]Musolff, a.Metaphor and Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe[M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan,2004.

[13]Oswick, c.& J. Montgomery. Images of an Organization: The Use of Metaphor in a Multinational Company[J]. Journal of Organizational Change Management, 1999, (5).

[14]Phillips, b.Energy and Performance: The Power of Metaphor[J]. Career Development International, 1998, (1).

[15]Pragglejaz, G. MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse[J]. Metaphor and Symbol,2007, (1).

[16]Semino, E. A Sturdy Baby or a Derailing Train? Metaphorical Representations of the Euro in British and Italian Newspapers[J].Text,2002, (1).

[17]Semino, E. Metaphor in Discourse[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2008.

[18]Vaghi, F. & M. Venuti. Metaphor and the Euro[A]. In a.Partington, J. Morley & L. Haarman (eds.) Corpora and Discourse[C].Bern: Peter Lang AG,2004.

[19]White, M. Metaphor and Economics: The Case of Growth[J]. English for Specific Purposes,2003, (2).

[20]陈敏. 经济话语中的隐喻与意识形态[M]. 成都: 四川大学出版社,2010.

[21]张蕾. 英汉语篇表征的批评隐喻研究[M]. 天津: 南开大学出版社,2011.