论山东新世纪电视剧的宏大叙事策略*①

2013-10-25房伟

房 伟

(山东师范大学文学院,山东济南,250014)

影视作品的叙事性,早已被理论家们所关注。罗兰·巴特就说过:“叙事存在于神话、寓言、童话、小说、史诗、历史、悲剧、正剧、喜剧、哑剧、绘画、彩绘、电影、连环画、社会新闻中,以这些几乎无穷无尽的形式出现的叙事,存在于一切时代,一切地方,一切社会。②[法]罗兰·巴特、董学文译:《符号学美学》,沈阳:辽宁人民出版社,1987年,第108页。”在戈德罗看来,影视叙事的特殊性在于,它将叙述与演示结合,使得影视叙事超越了文学叙事,具有了完备体系③[加]安德烈·戈德罗、刘云舟译:《从文学到影片——叙事体系》,北京:商务印书馆,2010年,第207页。。“叙述与演示的结合”就是指影视叙事不仅是时间叙事(如文本),也不是空间叙事(如绘画),而是结合二者之长,创造了幻觉性时空。山东新世纪电视剧在当代影视领域取得了重大成就,叙事策略的成功是其中不可或缺的一环。其叙事常常呈现出以民族国家叙事为统摄,融合革命叙事、启蒙叙事与市场消费功能的杂糅性特质。以下,我仅从新卡里斯马人物范型和影像化场域两个方面,对其特点进行概括。

一、新卡里斯马型人物范型的叙事作用

电视剧的形象元素作用很大。一是叙事功能:文字叙事是间接的,形象元素叙事是直接的;文字叙事是抽象概括的,形象元素叙事是具体的;文字作为概念首先作用于大脑,形象元素首先作用于感官。二是表意功能:A.文字自身就是思想符号,它可越过叙事直接表达思想,且表达的思想很明确,形象表意却间接、模糊;B.文字有强制性,形象却是自然流露的;C.观众是主动的思想者④傅正义:《影视剪辑编辑艺术》,北京:中国传媒大学出版社,2009年,第34页。。与文字相比,影视空间的人物形象,是“叙事”的直观性、具体性与“表意”的间接性、模糊性、自然性的结合,并更具主动性,因此,更有利于导演在影视空间形成内在隐喻结构,并保持这些人物形象的“符号魅力”。

山东当代电视剧的叙事策略,新卡里斯马型的人物形象范型,往往表现出圆形人物和扁平人物的两类特征型人物的结合。福斯特在《小说面面观》中认为,圆形人物性格丰满、复杂、立体感强,有较稳定的性格轴心,同时又呈现出不同性格侧面和层次;扁平人物性格单一、突出、鲜明,具类型化特点,是围绕单一观念塑造的,易于漫画化或抽象化。这类人物是静态的封闭结构。然而,并不是圆形人物就一定比扁平人物的感染力强。扁平人物,按意念被创造出来,长处是易被辨认。在取得喜剧效果时,扁平人物大有用场。但唯有圆形人物才能扮演悲剧角色①[英]爱·摩·福斯特:《小说面面观》,广州:花城出版社,1984年,第48页。。电视剧要像电影一样塑造空间形象隐喻,却比电影更具故事的叙事性,而继承了红色革命叙事宏大传统的山东新世纪电视剧,要将革命叙事与启蒙叙事结合,并符合电影市场的消费功能,其电视剧的卡里斯马型人物往往呈现出圆形人物和扁平人物的结合,而不是像家庭剧、情景喜剧等电视剧类型,只是考虑市场因素。因此,要理解山东电视剧中的叙事人物范型,就要注意其新卡里斯马人物的这些独有的特征。

卡里斯马(charisma)原意为“神圣天赋”,来自早期基督教,初指得到神帮助的超常人物,引申为具非凡魅力和能力的领袖。这种领袖所建立组织,其凝聚力来自于领袖个人所具有的非凡魅力、卓越能力及其所传播的信念。马克斯·韦伯在对权威进行分类时将其称为卡里斯马式权威。韦伯在《经济与社会》一书中首次使用,并认为具这种品质和力量的人,高踞于一般人之上而成为领导。一切宗教先知都是卡里斯马式的人物,他们作为变革社会秩序的代表,与维系和巩固既成秩序的祭司形成对照②[德]马克思·韦伯:《经济与社会》,上海:上海三联出版社,2010年。。文学作品中,卡里斯马型人物,多指宏大叙事范型中的人物构造模式,被特指为代表了中心价值体系,以其独特影响力在特定社会起到了示范作用的人物③王一川:《修辞论美学》,长春:东北师范大学出版社,1997年,第145页。。如果特指为电视剧的人物,卡里斯马人物则具有以下两个特征的电视剧“中心人物”:一是承载了厚重的历史意识和价值情怀;二是通常洋溢着崇高壮美的风格。电视剧中的卡里斯马人物,与电影还有一定区别。电影中的卡里斯马人物,多具传奇色彩,拥有诗化细节,在人物塑形策略上倾向于线条感、骨感;电视剧的卡里斯马人物,其性格维度则常被充分细节化:性格浓度被强、中、弱的各种事件分摊,可表现为诗化细节与平实细节的交织,性格张力被人物关系左右④张育华:《电视剧叙事话语》,北京:中国广播电视出版社,2006年,第171页。。

山东当代电视剧叙事策略中,这些卡里斯马型人物不再是阶级革命的英雄,而是在继承红色革命英雄的理想主义和道德情操的基础上,具有新人性化、启蒙化的英雄形象。这些新卡里斯马型人物,既有民族国家叙事的内在类型化规定,又在地域文化基础上,有各自的个性深度与消费性。他们淡化了原有十七年革命历史文艺对人物的过分抽象化,而注重在民族国家叙事基础上,重塑有血有肉的英雄形象。红色革命叙事,也被“悬置”为美好的青春期回忆,展现出“建国神话”后文化复兴的现代民族国家对国族确立的另类想象。这种想象既包含意识形态教化的元素,又包含“消费战争”的通俗文艺理念。其实,对红色英雄的卡里斯马类型改编,国内电视剧早有先例。如邓一光的《我是太阳》与石钟山的《父亲进城》都体现了叙事杂糅的特点。这两部作品都是采取了仰视的回忆视角来叙述故事,不论是故事,还是人物类型,均有很多相似之处⑤《亮剑》、《我是太阳》、《父亲进城》三部小说被改编为电视后,都存在故事与人物高度雷同的情况,如果从主旋律小说宏大叙事的内在规范上考虑,这种雷同显然是一种“叙述的意识形态”。参见赵楠楠:《与〈激情燃烧〉雷同?〈我是太阳〉否认抄袭》,《京华时报》2009年1月1日。。《父亲进城》⑥石钟山:《父亲进城》,《中篇小说选刊》1998年3期。更以对父辈的重新描写自居,追忆共和国建国神话,重新凝聚宏大叙事⑦如有的论者指出该作品的宏大意识形态教化和整合作用,其实这里还包含着读者对英雄形象的猎奇性消费心理:“江泽民同志强调传统“纽带”的题中应有之义。为什么《激情燃烧的岁月》能拨动亿万人的心灵琴弦,道理正在这里。现代化建设需要从传统中汲取力量和激情,而《激情燃烧的岁月》正满足了人们的这种审美要求,并消解着“金钱至上”、“人情淡薄”的市场负面作用。”出自赵平:《〈父亲进城〉成功的启示》,《中国图书评论》2002年10期。。石光荣是经常犯错的英雄,作家一方面塑造了他的英雄品质,借以隐喻共和国的强者想象,特别是他对文革和左倾思想的抵触,让我们将之与传统的红色英雄区分开来;另一方面,作家也未回避对他的农民式短视思维、蛮横的家长式作风,及顽固的军事思维批判。然而,据该小说改编的电视剧《激情燃烧的岁月》,回避了当年解放军进城时半强迫式婚姻的不人道(如褚琴和男同事被拆散),夫妻两人的矛盾淡化为通俗叙事的家庭剧模式,而将石光荣的性格缺点美化为天真的幽默,突出石光荣共和国缔造者的“光荣身份”。邓一光的《我是太阳》被改编为电视剧后,红色革命战争激情,已不具表征现实的意义,而成为和平年代英雄缺失的道德反思。英雄关山林,不但有朴素的革命理想,更是有血有肉的英雄。他的倔强、顽固,如同他的英雄气质一样动人。他屡次立功,也屡次犯错误(类似李云龙与石光荣)。他对文化大革命的抵触,与对政治的厌恶,也隐含启蒙叙事对复杂的“人性化英雄”的想象,以及通俗文艺对战争描写的猎奇心理。

然而,山东新世纪电视剧中,所谓“有缺点的英雄”的策略,并没有完全被采纳,或者说,是有所进步和突破的。山东当代电视剧,更注重通过细节描述和日常化真实处理,通过强烈戏剧冲突,挖掘人物的内在人性美和人性深度,以此弥补“有缺点英雄”在塑造卡里斯马型人物时的模式僵化等负面效果。而负载的则是山东地域文化的积极效果,以山东地域文化中的朴实厚重,伦理情操和理想主义,呼应民族国家叙事的内在精神核心,并进而形成具类型魅力的地域特色英雄。山东新世纪电视剧的叙事策略,一个显著特点,就是创造出了一些既具类型化特征,又有内在复杂性的人物。这些人物往往有一定杂糅性,但又被统摄于地域文化特色,进而统摄在民族国家叙事的旗帜之下。也就是说,这种探索对纯艺术而言,是较多地关注了市场因素和主旋律意识形态,因此,这些人物,在总体特征上是类型化的,但在具体个性上却各有魅力。如《闯关东》中的朱开山、《大染坊》中的陈六子、《南下》中的孟思远、《沂蒙》中的于宝珍、《钢铁年代》中的尚铁龙等。例如,《沂蒙》中的于宝珍的形象,正如学者李宗刚所说:“该剧着眼共产党对民间个体命运的深刻影响,作为生命个体的人的意识的复苏和觉醒,特别是女性的个性解放”①李宗刚、郭洪云:《对民间诉求的内在规律性诠释——评电视剧〈沂蒙〉》,《山东师范大学学报》(人文社会科学版)2010年第6期。。就很好在人性化角度上,凸显了革命年代女性自我主体性精神。

比如,山东影视公司拍摄的《新红灯记》(2009)的成功经验,就值得借鉴。改编红色经典,重塑卡里斯马人物类型,繁荣艺术合法性,对目前电视剧创作是一件难度非常大的事情。一部成功的新编红色故事,必须对原有经典有所创新,又不能完全丢弃经典核心意义;既要符合观众对红色经典的审美期待,又要有新元素注入。前几年,有一种肆意改写历史的不好风气,历史的戏说越过了历史和文艺的边界,成为恶搞式的狂欢症候。那么,对那些红色经典,我们是否还有改写的必要性与可行性呢?《红灯记》作为样板戏曾红极一时,很显然,我们曾把它作为革命意识样板戏,也曾口诛笔伐,将之称为公式化的艺术断裂之作,我们甚至在消费主义旗帜下,将之作为怀旧经典重新包装。那么,在一个更宽容的时代,我们要如何重新塑造这些英雄形象?我们如何在电视消费功能与历史、意识形态的责任感之间找到融合点呢?按柯林伍德的观点,历史不存在断裂。所谓断裂,只不过是我们的意识形态策略。对《红灯记》的重新改写,即意味着重新认识那段红色革命历史,进而对那些曾在历史上出现的价值观念重估。比如说,“阶级叙事”在我们认识到它造成概念化、遮蔽了人性的复杂性的同时,也要充分认识到,在当时它所起到的积极历史作用和道德正义性。该剧在塑造新型卡里斯马的形象上有所创新,最典型的人物就是李玉和,他继承了原有机智勇敢、沉着冷静的特点,对穷人充满同情与关怀,对日本侵略者满腔仇恨。在此基础上,李玉和的形象,还多了“亲情”与“民族情”,将血缘情上升为伦理性的道德情操,将民族精神放在了斗争的首位,从而在英雄的铁骨铮铮之下,将相濡以沫的亲情与民族大义展现得感天动地。例如,在生活中,李玉和百般关爱铁梅,孝顺李奶奶,而面对死亡的威胁,他除了想到密电码的安全,更为铁梅和李奶奶的安危着急。他和鸠山之间的冲突,除了阶级冲突外,更多是民族之间为侵略与反侵略的斗争。除主要英雄人物以外,次要人物的刻画也十分传神,铁梅活泼可爱,机灵泼辣,但也有天真幼稚的一面,而虎头等外围抗日分子,在李玉和带领下,最终成长为坚强战士。该剧细致地写出了这些英雄人物的性格缺陷、教训,及真实可信的成长经过。无疑,该剧对正面人物的塑造是成功的。一是让英雄人物摆脱“高大全”的纯粹阶级论腔调,展示出英雄有血有肉的内心情感世界,在人性化角度上让英雄人物的塑造更加丰满、真实、可信。二是在细节上增加观赏性,通过日常化场景渲染了氛围,突出人性美与人情美,并与悬念迭出的斗智活动相辅相成,形成一紧一松两条线索。

又比如,山东电视剧《沂蒙》中的新沂蒙女性形象。这些人物都服从于歌颂伟大母性精神、伟大爱国主义精神的主旋律,并在新时代呼唤人民精神,反思执政党的人民策略。剧中塑造了于大娘、儿媳妇心甜等很多吃苦耐劳、纯朴善良的中国女性形象。而这些女性牺牲的群像,又被赋予了祖国母亲的符号意义,成为近代史多灾多难、但坚韧顽强的中华民族的象征。由此,国家民族叙事的主旋律特征,在此就更鲜明感人,它超越个人恩怨,甚至可以超越意识形态的阻隔。当国家利益摆在眼前,个人的私怨被放在一边,例如,于大娘对待李继周的态度,李继周害死了继长和罗宁,而于大娘却在李继周被日寇追杀的时候救了他。电视剧对李继周这个人物的处理,也颇具匠心。他最终超越了意识形态,在国家民族利益之下,毅然营救众乡亲,并慷慨自尽。于大娘既有传统革命文学中的女性的勇于自我牺牲精神、革命的崇高使命感,同时,她又是活生生的女性,幽默风趣,机智,体贴人,善良,孝顺,也有一些这样或那样的小缺点。正因为这些缺点,才使她的牺牲奉献显得格外真实动人,也为我们在荧幕上留下了更具魅力的红色经典人物。可以说,于宝珍大娘这个人物,在传统革命女性(如《高山下的花环》的梁大娘)基础上又有所创新。忠厚老汉,则是另一个非常成功的人物,他有很多传统农民的特点,如性格保守,善良胆小,甚至有些落后,善于看风向,两头讨好,有点自私。导演也没有将这个人物简单作一分为二的处理,而是努力呈现艰难世事中中国普通农民的梦想与憧憬、顽强坚韧的生命力,及对革命的循序渐进的接受过程。面对国仇家恨,忠厚老汉做出了巨大牺牲。李忠奉这个人物,也非常有特点。以往革命题材电视剧中,地主形象还是有所保留的,地主一般都是伪军和日本人、国民党的间谍,或摇摆在期间的中间分子;而在该剧中,我们却看到了一个为了民族大义,不惜毁家纾难的开明绅士形象,他最后和日军同归于尽。

可以说,这些卡里斯马型的新宏大型人物,具有很强的英雄叙事特征,但和传统的英雄形象,又有很大差别。英雄叙事原是中国传统小说叙事的重要部分,五四文学后,英雄叙事在革命加恋爱模式、启蒙个性模式、国族战争等模式之中,发生了新变化。随着1950年代阶级叙事确定了主流地位,英雄叙事也逐步成为其中的一部分。新时期以来,中国社会从意识形态为主转向社会主义市场经济,审美日常化与文化世俗化的倾向日益深入,原有阶级叙事、启蒙叙事等宏大叙事“卡里斯马”也逐渐解体,大众文化的崛起、社会的多元化也使得英雄叙事的“光晕”失去了往日光彩。但是,英雄叙事的改变,并不意味英雄叙事的合理性完全消失,特别是当英雄叙事与地域文化特色结合起来,就更令我们深思。山东新世纪电视剧中的新卡里斯马人物范型,不但涵盖英雄叙事各个转型期特点,且因其独特的地域性(如儒文化、好汉文化等)引起关注。同时,我们也要注意一个误区,就是既不能用意识形态来图解英雄叙事,也不能完全否定从意识形态视角研究英雄叙事的可能性,我们应在更广阔的视野中,用更全面与科学的研究方法去探询卡里斯马型人物的模式、内在结构及叙事的特点,而山东当代电视剧的新卡里斯马型人物塑形,为我们提供了很好的借鉴。

二、新宏大化的叙事影像场域塑形

正如有的学者所言,空间是一切视觉艺术的中心问题①宋杰:《影像与声音》,北京:中国广播电视出版社,2001年,第72页。,电视剧的空间不是封闭的物理空间,也不是通过文字符号进行所指联想的心理性空间,而是通过画面内在构成和整体风格,形成隐喻性的“幻觉空间”。它既可以是想象的、心理的,也可以是写实的、真实化的。然而,在那些抽象空间(如某些科幻电影和纯艺术电影)中,我们总能感受到精神的内在真实,而在那些纯写实的影视(如法国新浪潮电影和意大利新现实主义电影)中,我们又总能感受到画面空间总体的象征性。因此,电视剧的空间,更类似库里肖夫所说的“创造性的地理学”,它凝聚了深度的文化和社会的信息,也同样可以负载地域文化的隐喻性特征。而这种隐喻性,被认为是影像空间的本质特点之一①[法]马赛尔·马尔丹:《电影语言》,北京:中国电影出版社,2006年。。由于影视的这种时空特性,国内有学者提出“时空结”的概念。时空结不仅可将抽象的时间具体化,空泛的事件肉身化,且还可以把电视剧文本的概念化因素,如哲学和社会学的概括、生存阐释和意义发现等,赋予血肉丰满的艺术形象②张育华:《电视剧叙事话语》,北京:中国广播电视出版社,2006年,第144页。。如巴赫金所言:“意义为了进入我们的经验,它们应该采取某种时间和空间的表达,换句话说,采取为我们所听见和看见的符号形式。没有这样的时间空间表达最抽象思维是不可能的。很自然,通向意义范围的任何切入只能通过时空关系的大门才能完成。③[苏联]M.巴赫金:《时间的形式与长篇小说的时空关系》,《20世纪世界小说理论经典》(下卷),北京:华夏出版社,1995年,第193页。”这些时空结是一些特殊的、具隐喻特质的空间场景。对山东当代电视剧而言,这些时空结是和行动元联系在一起的,进而形成具山东地域特色的影像空间。

“行动元”即作品的主要行动因素,一般为文中角色,也可是某种抽象力量或关系。行动元最大意义在于推动情节发展。主角和他的配角构成相互联系的行动元,通过他们一系列行动推动故事发生、发展、结束。在人物行动元类型中,一类是帮助者,一类是阻碍者;一类是主人公,一类是对头。格雷马斯从结构主义思维出发,以二元论方式,对行动元的原型进行语法学改造,并得出几组关系性结论:

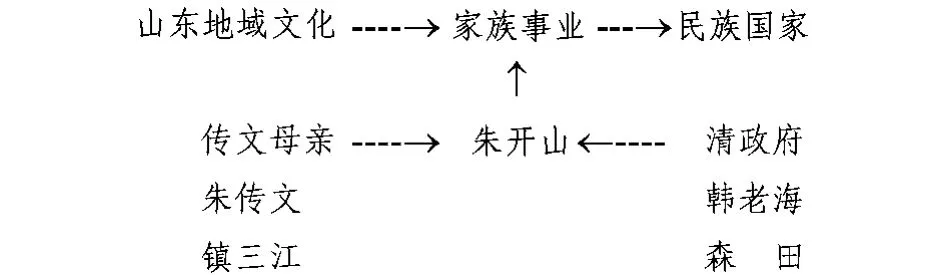

行动元的分析有利于我们解读叙事的角色功能,“叙事模式是欲望、交际和行为三种关系的组合”④[法]保尔·利科:《虚构叙事中时间的塑形:时间与叙事》(第2卷),北京:三联书店,2003年,第78页。,它有利于我们在简化的方式中理解电视剧内在叙事法则,进而思考其潜在价值判断和艺术审美追求。山东新世纪电视剧中,主体可以是剧中主人公,他在某种力量和信念、或具体发送者的指引下,为抽象或具体的接收者的利益和荣誉,去寻找一个具象客体,这个过程中,他受到了辅助者的帮助和反对者的阻碍。我们看到,无论是山东的家族剧、移民剧、红色改编剧,还是山东的主旋律电视剧,该模式都体现出宏大叙事化的思维方式,即行动元的活动,都是在民族国家叙事统摄之下完成的。下面,我将以两部山东电视剧《钢铁年代》与《闯关东》的行动元进行分析。

《闯关东》行动元模式:

《钢铁年代》行动元模式:

我们可以看出,两者的接受者都是“民族国家精神”,无论是家族事业,还是党的事业,地域文化的特质影响都很深。《闯关东》更直接一些,表现出“家国同构”的地域文化特征,民族国家精神更多表现为建设实业、抵御外侮。而《钢铁年代》的地域特色相对淡化,成为潜在层面的“家国同构”的模式,不是以地域性家族剧特征出现,而是以“个体的家庭与国家工业建设的结合”出现,并通过麦草在两个男人之间的纠葛来表现其人性的复杂性;该剧还存在阻碍者向帮助者的转化,例如,杨寿山就从尚铁龙的敌人,变成了生死相交的好朋友,进而淡化了党派冲突,共同突出了“炎黄子孙工业建国梦”的宏大现代性主题。

同时,就整体时空场域而言,以“民族国家精神”为统摄的行动元模式也印证了特殊的时空场域。山东当代电视剧存在草莽化时空、伦理化时空、现代化时空及红色革命时空四种时空类型,这四类时空都具强烈的山东地域特色。草莽时空,表现出山东江湖文化对公平正义的追求,对底层抵抗者的赞美;而伦理化时空,则表现为更日常化、仪式化和文化性的空间场景,更多表现山东地域的儒家文化传统;现代化时空,表现出强烈的民族国家建设的意味;而红色革命时空,指的是红色革命记忆的相关时空。与十七年红色文艺相比,这些新宏大叙事色彩的意象空间,却都有一个更宽泛的,人性化的思维所统摄,伦理性时空和草莽时空被强化,红色时空则突出个人英雄色彩,不再强调革命的极端意义,这样一来,就加强了电视剧的可观赏性和内在人性感染力。而几类时空都统摄在民族国家叙事的大时空氛围之下。这些时空结很少有个人化私密空间的呈现,及个人化内心情绪的流露。例如,《橘子红了》中后花园、客厅、卧室这类私密性空间设置,就极少出现在山东新世纪电视剧中,而梦幻性空间意象也极少出现在山东电视剧中,即使在抒情性较强的青年红色偶像剧,如《南下》,个人化情感也是在一个大的故事背景下来实现的。而地域性文化因素,也就被渗透和融入到了三类时空中,展现出独特的地域美学特质。例如电视剧《沂蒙》,于宝珍大娘的形象,既是通过革命时空来实现,更是通过日常化的、生活化的情境来实现。她的缺点,她的勤劳顾家,她的宽容,都在“家”这个空间内得以实现,从而还原了历史真实情境,排斥了虚假的人为拔高对人物和故事的损害。而电视剧《闯关东》的第一集,就出现了朱传文娶妻这样一个伦理化时空和土匪的草莽时空的交错。

具体而言,草莽化时空主要有山林、旅途两大类时空结。这两类时空结主要反映土匪等民间草莽生活状态,例如,《闯关东》的镇三江、《沂蒙》的刘黑七、《桥隆飙》的桥隆飙等形象。伴随这两大时空结,主要是搏杀、斗法、情仇、绑架等暴力行为。这两类时空结的存在,也依照民族国家叙事的内在法则进行了分化。如《桥隆飙》的土匪桥隆飙,就从一个草莽走上了抗日英雄的道路。而伦理化时空则表现为土地、婚丧嫁娶、家庭三个时空结,进而联系劳动、饮食、生老病死、亲情等伦理性行动。在山东电视剧中,伦理性时空作为表现山东传统文化的特质的重要载体,具有非常重要的时空塑形作用,它既可以表现传统地域文化的影响,也可以用来塑造人性化的人物内心世界和精神依托。比如,红色改编剧《新红灯记》,为表现英雄李玉和的温情一面,安排了大量家人吃饭、互相关怀等日常性叙事空间,很好地表现了英雄的内心世界。《钢铁年代》的幸福大院,也是展现主人公的情感世界的重要场景,《北方有佳人》作为优秀家族剧,寄萍和家驹的情感纠葛、和继母的恩怨也大多发生在家庭内部。红色时空主要表现在战斗、牺牲、奉献、救援等历史时空结。如电视剧《沂蒙》,沂蒙红嫂为让子弟兵快速奔赴战场,不惜跳入冷水,用瘦弱的肩膀扛起门板。这些红色时空结往往伴随对革命精神的追求和怀念,通常是集体化场景,具有很强意识形态性和情感煽动性。而现代化时空,却主要表现在工厂和商铺的现代意象。《大染坊》中,那些在色彩搭配上非常具有民族和地域特色的空间中,表现出导演对近代资本家和民族工商业的反思,并将之引入民族国家叙事的大概念。《南下》、《钢铁时代》等电视剧,这些时空结则表现为大规模生产竞赛和生产建设场景。如《钢铁年代》中,围绕SH特殊钢材的研发,尚铁龙和杨寿山通力合作,并在众多工人配合下,克服重重困难,最终完成了这种原子弹使用的特殊钢材,为国防建设立了功。电视剧中,常出现机器轰鸣的工厂,尚铁龙和技术人员认真研究的场景。这些现代化场景的再现,也因此呈现宏大化美学特征。

谈到山东电视剧的叙事特点,我还想引入法国社会学家布尔迪厄的“场域”理论来解读电视剧中的叙事时空问题。叙事通过特定叙事语态、叙事结构、叙事视角等规则,通过对包含在叙事话语中的经验、事件和人物关系的选择、组织和书写,通过个体化或主观化的生命体验,所体现出的价值、信念和感觉,构建了一种对受众而言具影响力的观物方式和体物方式。而影像空间的叙事性,往往反映在影像表现出一种特定的“文化场域”。在山东新世纪电视剧中,那些时空结被强化和暗示为场域性存在,才能真正实现地域文化的象征资本的区隔度。场域是由社会成员按特定逻辑要求共同建设的,是社会个体参与社会活动的主要场所,是集中的符号竞争和个人策略的场所,这种竞争和策略的目的是生产有价值的符号商品,而符号商品的价值依赖于消费社会对它的归类,符号竞争的胜利意味着一种符号商品被判定为比其竞争对象拥有更多的价值。而作为文化资本的影像空间,在生产艺术形象符号的时候,往往具有自主性和被动性的双重作用。一方面,艺术形象符号要形成区隔,以便对经济和政治权力的质疑与对抗;另一方面,艺术形象又深深受到了政治和经济场域的影响。文化资本和场域从来都是“弱化的权力”,或者说,以反意识形态性赢得意识形态。山东新世纪电视剧之所以取得成功,一个关键因素在于,这些影像在空间表现上,以民族国家叙事为主题,找到了地域文化、传统文化与人性启蒙、红色革命理想的“焊接点”,并以明星制等市场辅助手段,政府的大力投入,共同打造了新“影像叙事权威”。这个新影像叙事权威,既有政治和经济手段的很深的介入,又在很大程度上,实现了民族国家叙事的合法性,因此,能够拍出很多既有收视率,受到广大受众欢迎,又反映主流意识形态要求的好电视剧。例如,电视剧《闯关东》,作为移民剧和年代戏,之所以获得成功,除剧本注重强烈戏剧冲突,更潜在的层面在于,它唤起了东北和山东地域的情感联系,进而与民族国家的经济发展史进行了民间化呼应,从而形成了广泛的受众。其内在的价值核心,对日本侵略者的抵抗,对民族国家意识的张扬,对山东地域化传统价值观念的恪守,都使它成为了社会主义核心价值体系的表征,也更易为主流所认可。勤劳、聪慧,又朴实正直,爱国如爱家,这些品质正是社会主义核心价值体系在寻找历史谱系的时候,能选择的重要影像符号。这也是《闯关东》比同样是移民剧的《走西口》、《大槐树》等获得更广泛认同的重要因素。同样,作为红色移民剧,电视剧《南下》巧妙地将“拒腐防变”的主题,通过男女主人公的情感纠葛和各自不同的理想追求,升华出“与时俱进”的主题,也是该剧战胜同题材电视剧的重要原因①2010年期间,出现了好几部反映南下题材的电视剧,但影响都不如《南下》。。而反腐题材电视剧《大法官》(张洪森编剧)的成功之处在于,没有通过道德关注,简单地唤起民众的注意力,而是力图将市委书记孙志塑造为复杂的贪官形象。他既是一类人的代表,是一个类型化扁平人物,又是一个复杂圆形人物。他有内心善良的一面,也有人性的挣扎,且最为可怕的是他的隐蔽性,进而引导观众思考深层次政治体制,形成深层次“审美召唤”。而这种审美性的召唤,又与山东文化中朴实厚重的一面形成了呼应。

当然,我们总结山东新世纪电视剧的宏大叙事策略,看到这些艺术法则对新时期山东影视和建国以来优秀影视作品优良传统的继承性的同时,还要注意,这些宏大叙事美学并不排斥先锋探索,而是以更开放的姿态来对待当代影视艺术。例如,对叙事视角而言,按照戈德罗和若斯特的说法,电视剧中存在操纵整个视听网的组织机制的暗隐的叙述者,即影片的“大影像师”②[加]安德烈·戈德罗、[法]弗朗索瓦·若斯特著、刘云舟译:《什么是电影叙事学》,北京:商务印书馆,2007年。。在此基础上,聚焦分别体现为视觉聚焦、听觉聚焦和认知聚焦。认知聚焦又分为内认知(人物视角)、外认知(悬念方式,通常限制观众的认知,造成叙事线索的悬疑)和观众认知(最普及的方式,好处在于叙事简洁明快,也能造成悬念,如“最后一分钟营救”式的桥段)。而按传统宏大化影像特征而言,观众认知的方式是最普遍的方式,也是实现意识形态目标的有效途径;而外认知方式,则多用于通俗悬疑剧,虽有利于故事吸引力,但常会分散宏大化的叙事目标;而内认知方式,则显然具有更个人化的叙事气质,不利于宏大化美学。但是,在山东新世纪电视剧中,这些手法,却经常被创造性地综合使用,不但没有削减电视剧的宏大美学特征,反而表现出了新的特质。究其原因,建立在个性启蒙上的民族国家叙事,是其内在的“价值粘合剂”。例如,电视剧《南下》,就存在大量表现主人公孟思远个人情感的双人镜头,而孟思远的视角也一度成为电视剧的潜在线索。而这些内视角又服从于南下干部与时俱进的时代理想。导演王文杰的这种表现手段,不但没有削弱宏大叙事美学,反而以更细腻的情感纠葛为宏大理想增添了真实可信的个人化空间特质,因此,也就避免了空洞说教,也避免了过度世俗化导致的对宏大美学目标的解构。又例如,电视剧的色调问题,一般而言,宏大化影像叙事美学,总追求画面的壮丽风格与和谐美,然而,《沂蒙》影像特征却具有先锋化意味。为追求真实性,按照导演管虎的设置,该剧中的人物造型、人物语言、服装和整体影像风格都偏灰暗。为搭配这种色调,该电视剧还使用了大量半方言半普通话的对白。对此,很多评论家都有争议。但是,相对很多革命题材电视剧,人物和影像风格过于华丽,导演管虎的这种艺术追求,却有反常合道的另类先锋性。他努力还原电视剧所反映的历史情境。其实,任何影像都是时代的建构,这样一部电视剧,表面上非常“土气”,却获得了央视年度收视率第二的好成绩。《沂蒙》给我们提出了新问题,就是在新时代氛围中,如何理解并认识英雄人物。很多人认为,这些英雄都已过时,他们的牺牲奉献精神,不是现代社会的文化主流目标。然而,该剧告诉我们,当国家民族利益受到威胁,需要牺牲奉献精神,而在和平年代,这种精神依然非常重要,这些“土气”的影像恰是真实的、感人的。《沂蒙》在宏大化叙事风格上的探索,值得我们深思。