制造服务化对企业绩效的影响机制研究

2013-10-25李海涛李华山田也壮

李海涛,李华山,田也壮

(哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001)

制造环节利润的不断压缩迫使传统制造企业不断向上游或下游寻求利润[1],为了提高竞争力,应对激烈的全球化竞争,更好地满足顾客的需求,制造业正经历着“服务变革”[2].制造业和服务业之间的区分变得越来越模糊,制造业逐渐呈现出服务业的特点,随着所提供服务比例的逐渐增加,从服务中获取的收入也越来越多[3].然而,提供服务并不能保证企业获得好的绩效,Gebauer等[4]认为“服务困境”的存在,即很多制造企业为了提高服务水平而进行大量的投资,但是却没有获得相应的收益.Chase[5]认为企业提供服务与企业绩效之间的关系仍然需要更多的研究,尤其是要更深入地探讨影响服务增强与企业绩效关系的因素[6].

在现代企业中,网络技术扮演着越来越重要的角色,网络技术的出现不仅仅改变了人们的生活方式,更改变了企业的运营方式[7],首先,网络的出现对于传统制造业是一个真正的挑战,网络丰富了消费者的可选范围,使得企业不仅要提供更具差异化的产品,更需要提供完善的服务以期保值和客户忠诚[8].但网络技术的出现也为企业提供了机遇,企业与客户之间通过网络来进行交流,可以大幅降低信息成本,使信息共享变得更加容易,研究表明,企业在客户搜寻、寻找报价信息中采用网络技术的程度与企业绩效呈正相关关系[9].现有研究缺乏对网络化对制造企业提供服务的影响的探讨.顾客是企业利润的来源,而网络是联系企业与客户的重要纽带,因此,探讨网络技术对服务增强与企业绩效的关系的影响具有重要的意义.

本文对企业顾客服务导向、服务增强以及企业绩效之间的关系进行了实证研究,并探讨了服务增强的中介效应以及网络技术应用水平对服务增强与企业绩效的调节效应.

1 制造服务化研究框架

1.1 制造服务化

越来越多的制造企业通过提供更多的服务来实现差异化,提高竞争力,满足顾客需求,为顾客创造更多的价值.Vandermerwe等[10]首次将制造企业这个战略性变革过程命名为“服务化”.Levitt[11]提出,所有的人都处于服务行业中,实际上制造企业也是服务企业,或者说是与服务企业类似.越来越多的研究指出,在很多情况下,制造企业呈现出了服务特点,而服务企业也会呈现出制造企业的特征[12-15].实证研究结果显示,制造业和服务业都在发生着变化,制造业逐渐呈现出服务业的特点,提供的服务比例逐渐增加,从提供的服务中获取的收入也越来越多[3].

1.2 服务导向与企业绩效的关系

面对顾客需求的多样化和激烈的市场竞争,传统的制造企业要不断提高顾客服务导向的作用[13-14].如今,服务已经成为一种越来越重要的竞争优先权[13].Zhao等[16]在对中国制造企业的竞争优先权进行研究时,对于为顾客提供更多的增值服务给予了重视,把服务作为一项竞争优先权进行研究,研究结果显示:对于中国制造企业而言,售后服务是第二重要的竞争优先权.

服务企业和制造企业可以按照与顾客的接触程度来划分[17],与顾客接触的程度越高就需要对企业的组织结构进行特定的设计[18].按照这种分类方法,所有的服务企业与制造企业相比与顾客接触更多.由于制造企业增加了提供的服务,因此也增加了由于与顾客的交互作用而产生的潜在的不确定性,与过去相比,制造企业向更加柔性的制造系统和对于产品生产的大规模定制的关注的转变,要求更多的顾客的参与[19].在持续创新涌现的时代,所有的组织将会在组织运营中增加对顾客参与的需求程度[20],而这是企业一个重要的价值创造来源.Gebauer[21]也揭示了经营战略的服务导向与财务绩效的正向关系.

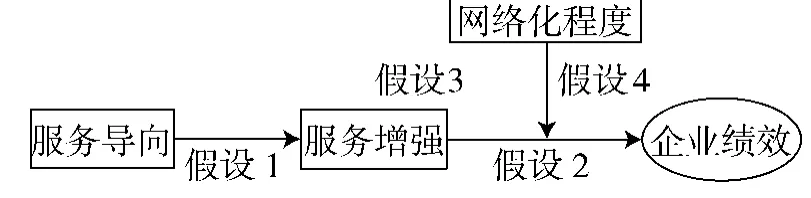

基于此,本文提出假设1:

假设1服务导向与企业绩效呈正向关系.

1.3 服务增强与企业绩效的关系

服务增强是指企业运用服务增强自身产品竞争力及向服务转型以获取新的价值来源的现象[22-24].随着产品市场竞争的日益激烈,企业逐渐从销售有形的产品向销售将有形物品和一系列无形服务捆绑在一起的“服务增强型产品”转变[25].

Al-Mudimigh等[26]从供应链的角度探讨了服务增强与企业竞争力的关系,认为供应链管理是在许多行业的主要问题,因为组织开始意识到建立一个与供应商和客户及所有其他利益相关者集成的关系的重要性.管理供应链已经变成通过降低不确定性,增强客户服务来改善竞争力的方式.实证研究表明:与创新、技术和产品质量等其它战略选择相比,通过服务竞争能保证制造企业获取更高额的利润[27].

基于此,本文提出假设2:

假设2服务增强与企业绩效呈正向关系,提高服务增强的实践水平将大大提高企业的绩效水平.

1.4 服务增强的中介作用

假设1和假设2单独讨论了服务导向以及服务增强对企业绩效的影响,然而不可忽略的一点是:服务导向反映的是企业在战略层面对服务的重视,而服务增强反映的是企业运用服务增强自身产品竞争力,是企业运作层面的服务增强.需要指出的是,任何一项战略的实施,都是通过企业运作层面的实践来实现的,即服务导向要通过服务增强来对企业绩效产生影响.Porter指出制造企业不应该仅仅是为现有的产品增加服务,而应该改变竞争战略,发展系统整合能力,从而在价值链上拥有一个新的位置[28].从战略一致性的视角来看,企业运作实践与企业战略的一致才能导致更好的企业绩效,因此,对实施服务导向战略的制造企业来说,必须要在企业的内部运作实践中进行相应的调整,在产品设计中,要实施面向服务的产品设计,使得服务更容易实施,在组织结构设计中,要将企业的组织结构与企业的服务战略相匹配,同时,要培养组织内部面向服务的组织文化.因此,服务增强对服务导向与企业绩效的关系具有中介作用.

基于此,本文提出假设3:

假设3服务导向与企业的财务绩效是呈正向关系的,服务增强实践对制造企业服务导向战略与企业绩效的关系具有中介作用.

1.5 网络技术的调节作用

网络的出现不仅改变了人们的生活,也改变了企业运营的方式[7],网络的出现对传统的制造企业而言是一个挑战,然而,网络技术的应用也为供应链管理提供了新的思路,随着技术的进步,制造企业的供应经理需要理解技术的影响并通过制定电子采购来获取竞争力,加强网络化的应用和供应链上面的合作是取得竞争优势的新的来源[30].研究表明:信息技术对于供应链伙伴之间的协作开发是至关重要的,且信息技术的影响不能通过的它的技术能力预先判定,在信息技术与现有的伙伴关系之间,它对组织内部协作的影响是一种自发的特性[31].

随着企业应用电子商务,在供应链中商业伙伴之间的信息交换变得越来越重要.网络化实施程度越高,信息获取更容易,企业能够更快发现消费者需求,降低信息成本.研究表明,越细化的信息共享,总体成本就越低,订单满足率就越高,也缩短了订单周期[32].在网络化应用水平较高的企业中,服务增强能对企业绩效产生更大的影响.

为此,本文提出假设4:

假设4企业的网络化应用水平高,将大大地促进服务增强对企业绩效的正向影响,反之,则将削弱服务增强对企业绩效的影响.

本文的理论模型可用图1表示.

图1 理论框架Fig.1 Theoretical Framework

2 研究方法

2.1 样本

本文的样本来自国际制作战略调查第5版(international manufacturing strategy survey,IMSS-V),此次调查在2009年展开,包括20个国家的719个样本.

2.2 变量的测量

在IMSS第5版中新增加了对企业制造的服务转变的测量,通过Likert五点量表来考察制造企业的服务化实施程度,本文涉及以下几个变量:服务导向、服务增强、企业绩效、网络化程度.

2.2.1 服务导向

在IMSS-V问卷中,设置了针对企业顾客服务导向的问题,通过“过去3年中,提高顾客服务在赢得订单中的重要程度”来反映企业在战略层面上的顾客服务导向.被访者需要在1~5做出选择,1代表“不重要”,5代表“非常重要”.

2.2.2 服务增强

在IMSS-V问卷中,设置了对企业服务增强的问题,通过企业在过去3年中在“积极扩大向顾客提供的服务项目”、“积极发展组织的技能以改进提供的服务”以及“周密地设计产品使得售后服务更加容易提供和管理”上的实施程度来反映企业网络技术的应用水平,被访者需要在1~5做出选择,1代表“低”,5代表“高”.由于3项指标反映的是企业服务增强的不同方面,因此,采用它们的平均值来反映企业整体的服务增强的程度.

2.2.3 企业绩效

在IMSS第五版中,通过在销售额、市场份额、销售利润率(ROS)以及投资回报率(ROI)方面与主要竞争对手的对比来反映企业的财务绩效,被访者需要在1~5做出选择,1代表“比竞争对手差”,5代表“比竞争对手更好”.由于销售额和市场份额在很大程度上受企业规模的影响(事实上,在很多研究中,销售额恰恰是衡量企业规模的指标),为了排除干扰,本文采用ROS和ROI来衡量企业绩效.通过与主要竞争对手在ROS和ROI方面的对比来反映企业绩效.

2.2.4 网络化程度

企业针对客户的网络化应用包括多个方面,在IMSS-V中设置了“在供应商搜寻/资格审查”等活动中采用电子工具(互联网、EDI等)的程度,来反映企业的网络化应用程度,被访者需要在1~5做出选择,1代表“无”,5代表“高”.由于“供应商搜寻/资格审查”活动中采用电子工具是网络化应用的主要方面,因此,本文采用在“供应商搜寻/资格审查”活动中采用电子工具(互联网、EDI等)的程度,来反映企业的网络化应用水平.

2.3 信度和效度

效度衡量量表的正确性,即量表能否测量到其所要测量之潜在概念,IMSS问卷由生产管理领域的专家所设计,每次调研之前都会有预调研,通过与制造企业管理者的访谈来对问卷进行调整,使得问卷更准确地测量企业的制造管理实践,且经过之前4次的调研,IMSS问卷已经很成熟.在调研中,填写问卷的都是分管制造的经理(或同等级别的经理),这最大程度地确保了问卷的效果.

信度是指测量结果的可靠性,表现为测量的真实性程度,Cronbach’sα系数是普遍采用的一种测量信度的方法,一般来说,当信度系数大于0.6时,变量的一致性都是可接受的[33].本研究中,对服务增强和企业绩效的测量涉及到多指标测量,它们的Cronbach’sα系数分别为0.812和0.883,表明测量的信度是可以接受的.

3 结果分析

3.1 服务增强的中介作用

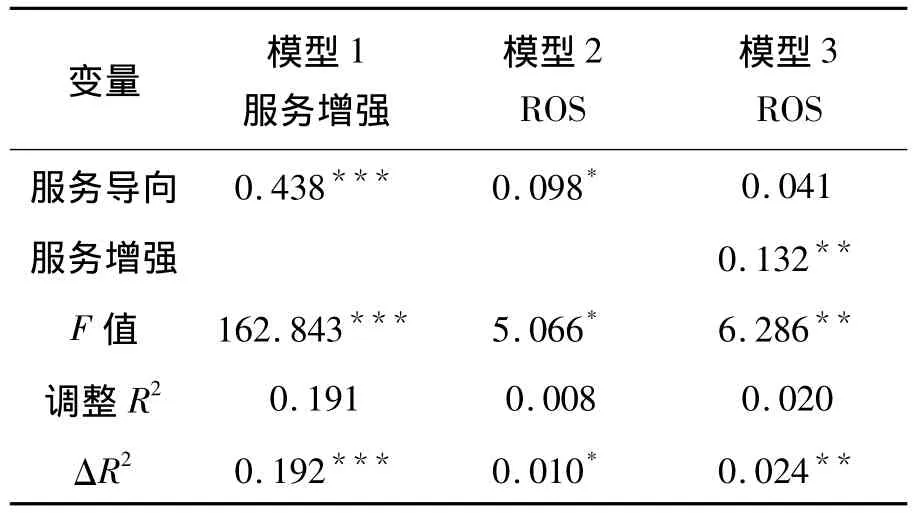

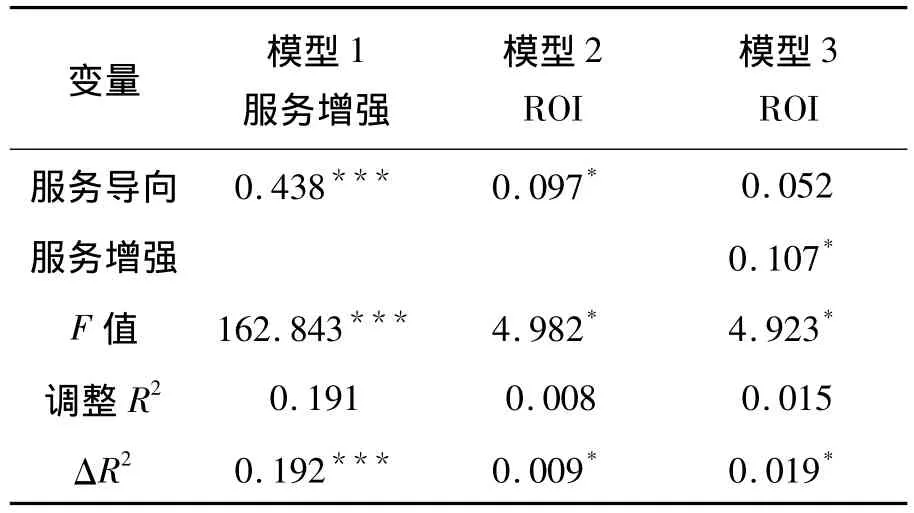

本研究中采用层次回归的方法对服务增强的中介效应进行分析,分别以ROS和ROI为因变量,服务增强为自变量建立回归方程,利用SPSS17.0对回归参数进行估计.回归分析的结果如表1、2.

表1 服务增强对服务导向与ROS的中介效应的检验Table 1 Mediation test of service enhacement between service orientation and ROS

表2 服务增强对服务导向与ROI的中介效应的检验Table 2 Mediation test of service enhancement between service orientation and ROI

1)从表1、2中的模型1可知,ROS对服务导向的标准化回归系数为0.098(在0.05水平下显著),表明服务导向对ROS有正向影响,ROI对服务导向的标准化回归系数为0.097(在0.05水平下显著),表明服务导向对ROI有正向影响,以上结果验证了假设1,表明服务导向对企业绩效有正向影响.2)从表1、2中的模型2来看,ROS和ROI对服务增强的标准化回归系数分别为0.132(在0.01水平下显著)和0.107(在0.05水平下显著),表明服务增强分别对ROS和ROI都有正向的影响,假设2得到了验证,表明企业服务增强实践的增加能够提升企业绩效.同时,3)从表1、2中的模型3来看,加入服务增强后,ROS和ROI对服务导向的回归系数不再显著,表明在服务导向和企业绩效之间,服务增强起到了完全中介作用,假设3得到了验证.

3.2 网络技术的调节效应

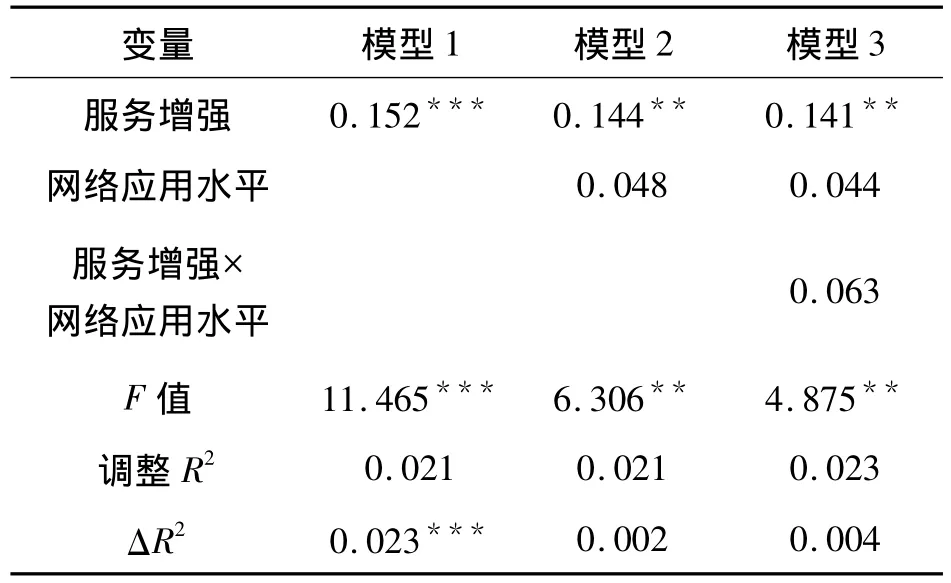

本研究中采用层次回归的方法对网络的调节效应进行分析,回归分析结果如表3、4.从表3中的模型3可知服务增强与网络应用水平的交互效应对ROS的标准化回归系数为0.063(不显著),表明网络应用水平对服务增强与ROS的调节效应不显著;从表4的模型3中可知,服务增强与网络化程度的交互作用对ROI的标准化回归系数为0.114(在0.05水平下显著),表明网络应用水平对服务增强与ROI的调节效应是显著的.从以上结果可知,假设4得到了部分验证,网络应用水平越高,服务增强越容易对ROI产生正向影响.

表3 ROS的回归结果Table 3 Regression result of ROS

表4 ROI的回归结果Table 4 Regression resu lt of ROI

4 讨论

4.1 网络技术对制造企业服务转变的影响

在本研究中,假设4得到了部分验证,表明服务增强与企业绩效的关系受到网络应用水平的调节,即在网络应用水平越高,服务增强越容易对企业绩效产生正向影响.

在企业层面,网络技术的应用可以有效提升企业内部的运营效率,在实时条件上的重大突破可以更有利于无边界组织和跨职能团队的有效运作,实现组织内部之间的知识共享,提升组织内服务的水平.在供应链体系上,网络技术的应用极大地提升供应链的整体效率,面向客户需求,敏捷地做出反应,提升供应链竞争力.

客户需求的多样性与对网络技术的依赖,为企业的服务转变提供大量的潜在的市场机会,网络技术的应用,大大地跨越了企业的物理边界,服务的形式与手段可以通过网络来实现,各种新形式的服务增强方式也会应运而生.

4.2 服务的进化

Oliva等的研究表明,制造企业的业务重心由产品向服务的转移过程是制造企业由产品提供者向服务提供者身份转移的连续过程,这个过程的延展是以服务业务的拓展为基础,服务业务内容由简单至复杂、由高端到低端,涵盖一般的产品相关服务到全套的客户支持方案[34].Drucker[35]指出,制造业的起点并不是生产和制造产品,而是生产出服务以使顾客能充分得到来自产品的各种利益——产品制造是成本中心,服务则成为利润中心.Quinn[36]提出了“以服务为基础的企业”概念,进一步阐明服务对制造业价值创造和保持长期竞争优势的重要性.

反映服务进化的若干指标随着制造企业服务的发展会被逐渐提炼出来,主要包括:

1)系统解决方案.由此更加淡化了制造或服务的功能,也使它们之间的边界变得模糊;

2)集成化问题.未来制造业服务不仅强调了企业内部各部门间的业务集成问题,而且还会表现在供应链和价值网水平上面的整体协同与集成.

3)信息与知识共享.企业内及供应链上与供应商和客户的信息与知识共享实为集成的重要支撑性内容;

4)制造企业服务化.也称“产业服务化”,是指制造企业通过增加服务项目或是直接经营服务业务来扩展经营领域.从而使企业收人构成中服务业务所占的份额明显提高,从事服务活动的人数显著增多.

5)生产服务化.专门为制造企业的生产、运行、升级以及维护提供服务的一类企业应运而生.面对不确定性,企业会通过外购或者分包方式分散风险、将资源集中在最有竞争优势的环节,从而增强企业的灵活性和效率,提高企业核心竞争力[19].

6)基于网络平台的B2B、B2C的各类商业服务平台大量涌现,同时催生出一批新型的商业模式与服务形态.例如,阿里巴巴等B2B及B2C商业贸易平台对传统的商业模式给予了颠覆性的打击.

5 结论

本文对企业顾客服务导向、服务增强以及企业绩效之间的关系进行了实证研究,并探讨了网络技术应用水平对服务增强与企业绩效的调节效应,研究结果表明:服务导向对企业绩效有正向影响,而这种正向影响是通过服务增强来实现的,在网络化水平高的企业中,服务增强更容易对 ROI产生正向影响.

因研究条件的限制,本文也存在一定的局限性,在本研究中仅用企业在“供应商/客户搜寻”中采用电子工具的程度这一个方面的指标来衡量企业的网络应用水平,虽然这是其主要方面,但是,企业使用电子工具不仅仅是在这一个方面.未来的研究可以探讨多个方面的网络应用对企业提供服务的影响.

本文为尚缺实证研究的制造企业服务转变提供了证据,研究确认了制造企业的服务化转变可以提升企业绩效.同时,本文也具有重要的实践意义,本文为仍在传统制造与提供服务的岔路口徘徊的企业提供了借鉴,表明企业的顾客服务导向可以提升企业绩效,且对于现代企业来说,在服务转变的过程中,一定要重视网络工具的使用.

[1]NEELY A.Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing [J].Operations Management Research,2008,2(1):103-118.

[2]FANG E,PALMATIER R W,STEENKAMP J-B E M.Effect of service transition strategies on firm value[J].Journal of Marketing,2008,72(4):1-14.

[3]蔺雷,吴贵生.制造业的服务增强研究:起源,现状与发展[J].科研管理,2006,27(1):91-99.LIN Lei,WU Guisheng.Review on service-enhancement of manufacturing firms[J].Science Research Management,2006,27(1):91-99.

[4]GEBAUER H,FLEISH E,FRIEDLI T.Overcoming the service paradox inmanufacturing companies[J].European Management Journal,2005,23(1):14-26.

[5]CHASE R B.The service factory:A future vision[J].International Journal of Service Industry Management,1991,2(3):60-70.

[6]MALLERET V.Value creation through service offers[J].European Management Journal,2006,24(1):106-116.

[7]PORTER M E.Strategy and the internet[J].Harvard Business Review,2002,79(3):62-78.

[8]ALBORS-GARRIGÓ J,HERVAS-OLIVER JL,MÁRQUEZ P.Internet andmature industries.Its role in the creation of value in the supply chain.The case of tile ceramicmanufacturers and distributors in Spain[J].International Journal of Information Management,2009,29:476-482.

[9]ROSENZWEIG E D.A contingent view of e-collaboration and performance in manufacturing[J].Journal of Operations Management,2009,27:462-478.

[10]VANDERMERWE S,RADA J.Servitization of business:adding value by adding services[J].European Management Journal,1988,6(4):314-324.

[11]LEVITT T.Production-line approach to service[J].Harvard Business Review,1972,27:63-70.

[12]LEVITT T.The industrialization of service[J].Harvard Business Review,1976,54:63-74.

[13]CHASE R B,GARVIN D A.The service factory[J].Harvard Business Review,1989,67(4):61-70.

[14]CHASE R B,STEWARTDM.Make your service fail-safe[J].Sloan Manage Review,1994,35(3):35– 44.

[15]LESTER R K.Distantmirrors:Japan,America and the new economy[C]//International Forum on Economic Revitalization Strategy.Tokyo,Japan,2002:14-15.

[16]ZHAO X D,YAN JH,YEUNG,et al.Competitive priorities of enterprises in mainland China[J].Total Quality Management,2002,13(3):285-300.

[17]SOTERIOUS A C,CHASE R B.Linking the customer contact model to service quality[J].Journal of Operations Management,1998,16(4):495-508.

[18]COOK L S,BOWEN D E,CHASE R B,et al.Human issues in service design [J].Journal of Operations Management,2002,20(2):159-74.

[19]COFFEYW J,BAILLY A S.Producer services and flexible production:an exploratory analysis [J].Growth Change,1991,22(4):95-117.

[20]CHOWDHURY S,MILES G.Customer-induced uncertainty in predicting organizational design:empirical evidence challenging the service versus manufacturing dichotomy[J].Journal of Business Research,2006,59:121-129.

[21]GEBAUER H.An attention-based view on service orientation in the business strategy of manufacturing companies[J].Journal of Managerial Psychology,2009,24(1):79-98.

[22]BERGER S,LESTER R.Made by Hong Kong[M].Oxford:Oxford University Press,1997:95.

[23]PAPPASN,SHEEHAN P.The new manufacturing:linkages between production and services activities[M]//SHEEHAN P,TEGARTG.Working for the future:technology and employment in the global knowledge economy.Melbourne:Victoria University Press,1998:86.

[24]AEGIS.Service enhanced manufacturing in the building and construction product system,draft report[R].Project 4,University of Western Sydney Macarthur.1999:12-13.

[25]GANN M,SALTER J.Innovation in project-based,service-enhanced firms:the construction of complex products and systems[J].Research Policy,2002,29:955-972.

[26]AL-MUDIMIGH A S,ZAIRIM,AHMED A M M.Extending the concept of supply chain:the effective management of value chains[J].International Journal of Production E-conomics,2004,(87)3:309-320.

[27]LAY G,ERCEG J.Produktbegleitende dienstleistungen:konzepte und beispiele erfolgreicher strategieentwicklung[M].Berlin:Springer-Verlag,2002:56.

[28]迈克尔·波特,著,国家竞争优势[M].李明轩,邱如美,译.北京:华夏出版社,2002.

[29]DAVIESA.Integrated solutions:The changing business of systems integration[M]//PRENCIPE A,DAVIES A,HOBDAY M,et al.The business of systems integration.Oxford:Oxford University Press,2003:56-58.

[30]WILLIAM D,PRESUTTI Jr.Supply management and eprocurement:creating value added in the supply chain[J].Industrial Marketing Management,2003,32:219-226.

[31]CHAE B,YEN H R,SHEU C.Information technology and supply chain collaboration:moderating effects of existing relationships between partner[J]//IEEE Transactions on Engineering Management,2005,52(4):440-448.

[32]LIN F,HUANG S,LIN S.Effects of information sharing on supply chain performance in electronic commerce [J].IEEE Transactions on Engineering Management,2002,49(3):258-269.

[33]陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织管理研究中的实证方法[M].北京:北京大学出版社,2008:324.

[34]OLIVA R,KALLENBERG R.Managing the transition from products to services[J].International Journal of Service Industry Management,2003,14(2):160-172.

[35]DRUCKER P.The emerging theory of manufacturing[J].Harvard Business Review,1990,68(3):94-102.

[36]QUINN JB.Intelligent enterprise:a knowledge and service based paradigm for industry[M].New York:The Free Press,1992:48.