严寒地区输水管材选择及其埋设

2013-10-25田利萍舒子亨

田利萍,舒子亨

(1.内蒙古机电职业技术学院水利与土木建筑工程系,010050,呼和浩特;2.内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,010018,呼和浩特)

打机电井抽取地下水,经地埋干支管输水,经竖管接地面辅管,再接滴灌带进行膜下滴灌是通常应用的一种有效的节水灌溉方式。地埋输水管在其中起着重要作用,在节水灌溉工程投资中占有较大比重。在设计和施工中对输水管管材、管径、埋置深度和管槽断面还存在不同的处理,特别是对北方严寒地区硬塑管的埋置深度还有不同认识。除打机电井经地埋输水管道在地面上进行膜下滴灌外,还有采取喷灌、微喷的节水灌溉方式,输水管道是必有的工程设施,上述问题同样存在。通过工程实践,认为有些问题有进一步探讨的必要。

一、管材的选择

可用于膜下滴灌、微喷和喷灌的管道种类有多种,应根据灌区当地具体情况,如地形、地质、气候、运输、供应以及使用环境和工作压力等条件,结合各种管材的特性及适用条件进行选择。地埋固定管道可选用钢筋混凝土管、钢丝网水泥管、铸铁管、钢管和硬塑料管。各种管道沿程损失公式中的f、m、b值见表1。

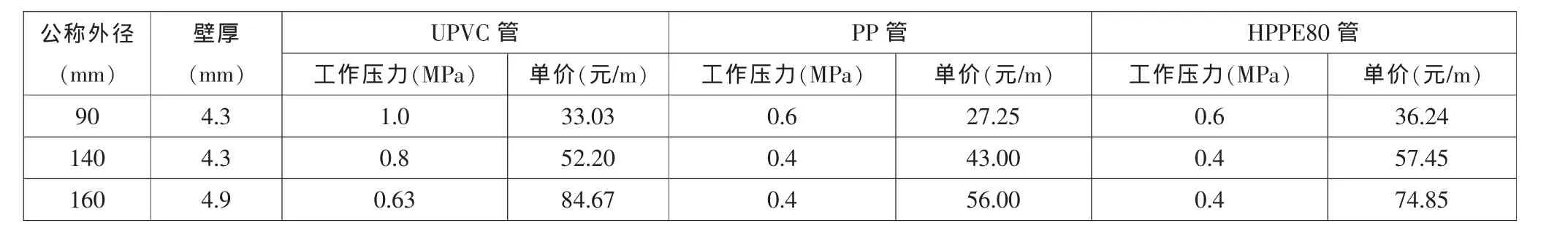

从表1可见,管道沿程损失以铝管、铝合金管和硬塑料管最优,铝管较贵,铝合金管多用于半固定式喷灌的地面移动管道。近年来国内节水灌溉工程地理固定管道优先选用轻便、耐腐蚀、易安装和价格低的塑料管,一般多选用硬聚氯乙烯管 (UPVC)、改性聚丙烯管(PP)和低密度聚乙烯管(LPPE)。三种硬塑材管道均具有强度极好的耐化学腐蚀性,遇浓盐酸、浓硫酸和50%的氢氧化钠溶液或浓氨溶液强度几乎不降低,对其他化学品几乎没有变化;对虫蛀、霉菌有充分的抵抗力;无毒;流体阻力小;易于运输和储存;寿命长。三者比较,UPVC管强度较高,而抗紫外线、抗冻性稍差,故不适于放置地上,地埋宜在冻层以下;PP管韧性较好,温度适用范围-30℃~140℃,而同一管径、壁厚时工作压力较UPVC管低;PE管抗摩性好,韧性也好,耐冲击强度较高,软管低温时仍能保持柔软性,故地面软管均采用PE软管。需要注意节水灌溉地埋管道都属于压力管,不同硬塑料管在相同管径和壁厚时,可承受的工作压力和单价有一定差异,举同一厂家产品为例,详见表2。

表1 各种管道沿程损失公式中的f、m、b值

从表2比较同管径、同壁厚UPVC管工作压力高出PP管和HPPE80管57.5%~100%,单价高出PP管21.4%~51.2%;同管径、同壁厚在公称外径小于140 mm时UPVC管工作压力高于HPPE80管,而单价还略低于HPPE80管;同管径、同壁厚同工作压力时HPPE80管比PP管贵约 1/3;性能价格比UPVC管最优,PP管略低于HPPE80管,对于公称外径大于160mm时UPVC管优势下降。在严寒地区管道若埋置在最大冻深以下时出于经济考虑,宜用UPVC管;若由于某些原因管道埋置在深层时,最好使用PP管,也可以考虑PE管。

二、管径的确定

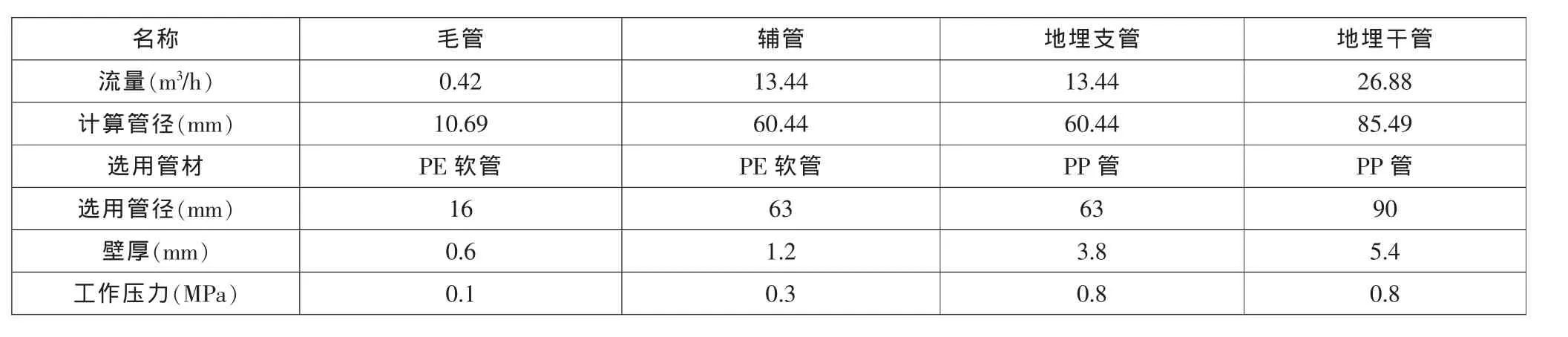

节水灌溉(滴灌)若以机电井作为水源,且一个井独立控制一个田块,地埋管道管径选择:第一级干管管径由单井出水量计算确定;第二级支管管径要考虑管道轮灌顺序和编组,以在轮灌组中可能通过的最大流量作为确定管径的设计流量。

例:一单井控制面积 180 亩(12hm2),单井出水量28 m3/h,采用膜下滴灌。设地埋干管、支管,设地面辅管,毛管(滴灌带)。一条干管长360 m,支管平行3行,左右共6条,支管间距120 m。支管上竖管接地面辅管,每条支管接18条辅管,每条辅管长9.3 m;每条辅管左右双向接16对共32条毛管,每条毛管长60 m。干管为续灌,支管、辅管、毛管为轮灌,每轮灌组开启2条支管,每支管开启1条辅管及其相连所有毛管,轮灌组数54组。毛管上滴头选型号为WDF16/2.1-100,即每个滴头流量q=2.10L/h,每条毛管长60 m,则滴头数为60/0.3=200个,每条毛管最大流量为 2.10×200=420L/h。

1条辅管连16对(32条)毛管,每条辅管设计流量为 16×2×0.42=13.44 m3/h。

1条支管每次轮灌只开1条辅管,故支管和辅管流量相同,均为13.44 m3/h。

1条干管每次轮灌2条支管,故干管设计流量为13.44×2=26.88 m3/h。比单井出水量28 m3/h量小,流量选择合适。

滴灌系统各级管道流量和管径结果见表3。

选用管径(内径)应比计算值大一些,才能通过设计流量,管径越大,管道沿程损失越小,但若过大,则会增加管道投资。

三、管道埋置深度

地埋输水管埋置深度准确讲是指管顶埋置深度,在我国部分寒冷地区和严寒地区这是一个重要问题。多数规范原则上要求埋在冻层以下,但对冻层的表述略有不同。《灌溉与排水工程设计规范》中埋深应在冻土层以下;《泵站设计规范》中埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下;《低压管道输水灌溉工程技术规范》中管槽开挖深度宜使管道工作在冻层以下,如在冻层中埋设应经技术经济论证,并有相应措施。《水工建筑物抗冰冻设计规范》关于埋置深度规定最详尽具体:冬季通水的管顶的埋置深度不宜小于设计冻深,如埋于冻层内,应论证其抗冻胀稳定性;冬季不通水的埋深应根据土的冻胀级别、冻胀量沿深度分布的实测资料和管道允许变形量确定。在无实测资料的情况下,当土的冻胀级别为Ⅰ、Ⅱ级时可根据具体情况比设计冻深小10%~20%;当土的冻胀级别为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级时应大于设计冻深,并要求埋设在冻层内冬季不通水的暗管,管内的水冻前应放空。

表2 同管径同壁厚不同材质塑料管工作压力和单价

表3 滴灌系统各级管道流量及管径

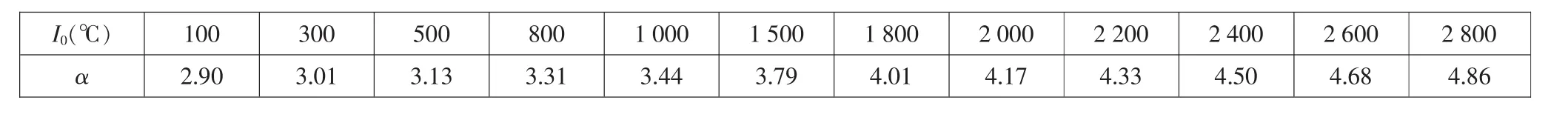

这里有冻深、最大冻层和设计冻深三种提法。工程上冻结深度是指标准冻深,采用气温条件相近的邻近气象站的多年冻深平均值,冻深资料系列不宜短于10年。当冻深资料短于10年或无资料时,可根据当地的10年以上气温资料,计算出冻结指数多年平均值,按式(1)计算工程地点的标准冻深。

式中,H0为工程地点的标准冻深,cm;I0为冻结指数的多年平均值,(℃);α为系数,按表4取用。

规范指的冻深和最大冻深是同一概念,即标准冻深。设计冻深系指工程地点考虑建筑物级别以及日照、地下水影响冻结深度,按式(2)计算。

式中,Hd为工程设计冻深,cm;Kp为频率模比系数,在标准冻深≥1.0 m时,约为1.1~1.2;Kd为考虑日照及遮阴程度的修正指数,0.6~1.5;K2为地下水影响系数,在地下水埋深0~2 m时为0.85~1.0;设计冻深根据系数不同在标准冻深上下浮动。对没有大中型工程的农田水利工程就用标准冻深(既最大冻深),以此作为管道埋深的主要依据。

关于管道埋深,提出如下观点:在季节冻土地区原则上输水管应埋在标准冻深以下;在标准冻深大于2 m,开挖管槽有困难,特别是地下水水位深埋小于2 m时,对非严重冻胀土情况下,管道顶部深埋可取标准冻深的2/3。

取2/3的理由是:在季节冻土层范围,地表层负温值最大,而冻层的下界面温度为零,从地表以下负温度的分布是呈双曲线形式而递减;而土中水分的变化恰恰相反,在自然蒸发及重力作用下,水分分布随深度增加而递增,尤其地下水较浅的地方,土层的水分主要集中在下层。然而,秋末的降雨及灌溉、人工排水往往改变了这种水分分布规律,使土中水分分布呈上大下小或者上下大而中间小。正是受这些因素影响,冻土层的法向冻胀力从地表向下不是线性增加规律,一般说地表以下1/2~2/3的最大冻层范围内法向冻土力是递增的,2/3以下呈相对稳定或者有所下降。故提出在地下水较深、非严重冻胀土情况下,管道顶部埋深可取大于等于最大冻深的2/3,以2/3作为管道埋设在冻层的顶线,以尽可能减少管槽的土方开挖量和回填量。这一观点与内蒙古通辽市水利科学研究所、中国水利水电科学研究院《低层输水管道防冻害及适宜埋深试验研究》科研成果基本一致。该项研究3年观测最大冻深109 cm,0~80 cm 为砂壤土,80 cm 以下为重壤土,冻前地下水埋深2.81m,冻结期地下水水位下降很小,最大冻深时仅下降2.5cm。可以认为冻结期地下水水位处于稳定状态,冻前地下水埋深较大,地下水对冻结初期冻结锋面的补给较小,但随着冻深的增加,地下水水位与冻结锋面距离的缩小,地下水对冻胀的影响逐渐增大。试验研究在3个冻结期进行,得出0~80 cm冻胀率较大,80~100 cm冻胀率较小,认为在冻深1.09 m时,管道在管道在冻土层适宜埋深应在0.8 m以下。

为村镇提供自来水用塑料管埋深,应严格在冻深以下,美国规定塑料管埋深不小于冻深以下0.3 m,日本规定不小于0.2 m。

表4 标准冻深计算式中系数α值

表5 国外自来水管不同管径和管槽底宽

表6 国内自来水管不同管径和管槽底宽

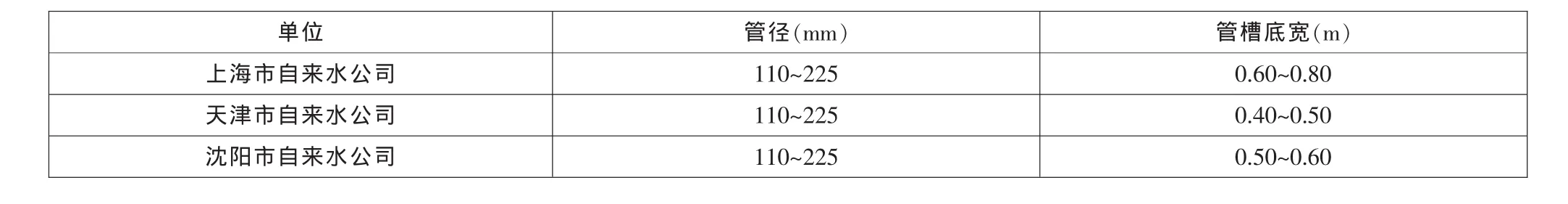

四、管槽横断面及回填

管项埋深确定后加上管径即可确定管槽开挖深度。管槽底宽主要根据管径并考虑施工要求确定,自来水管资料可供参考,国外自来水管不同管径管槽底宽见表5,我国自来水公司不同管径管槽底宽见表6。对于农村地埋硬塑管管槽底宽宜取管径加0.50 m。

至于管槽两侧边坡与地基土性质有关,由于管槽开挖铺管之后还要回填,在保证边坡稳定条件下,边坡尽可能陡。

管道可直接铺设在未经扰动的原状土地基上,如地基为岩石、砾石时必须在其上铺设细土或砂垫层,其厚度为0.10~0.20 m。

管道铺设后要及时对管槽进行回填,要保证回填质量,管周20 cm不应有直径大于2.5 cm的砾石和直径大于5 cm的块石,也不得夹杂尖硬物。注意管道两侧同时进行回填,严禁单侧回填。直接与管壁接触处应先用砂土或颗粒粒径不大于12 mm的土回填至管顶上侧30 cm处,经夯实后方可回填厚土,每层20 cm,分层轻夯。若回填土为砂土,可采用浸水水坠方法自行压实。

[1]灌溉与排水工程设计规范(GB 50288—1999)[S].北京:中国计划出版社,1999.

[2] 泵站设计规范(GB50265—1997)[S].北京:中国计划出版社,1997.

[3]水工建筑物抗冰冻设计规范(SL 211—2006)[S].北京:中国水利水电出版社,2007.

[4]童长江,管枫年.土的冻胀与建筑物冻害防治[M].北京:水利电力出版社,1985.

[5]土工合成材料应用手册编写委员会.土工合成材料工程应用手册(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.

[6]水利部农村水利司,中国灌溉排水发展中心.节水灌溉工程实用手册[M].北京:中国水利水电出版社,2005.