“国民性”一词在日本*

2013-10-24李冬木

李冬木

(日本佛教大学文学部,日本,京都)

人们已经知道现代汉语中“国民性”一词的词源在日本,然而这个词在日语中又是怎样的呢?它现在还存在于日语中吗?它是以怎样的方式存在的?它出现在何时?形成过程又是怎样的?如果把它作为近代思想史上的一个问题,那么这一词语的形成过程与相应的思想史过程具有怎样的关系?它究竟又是怎样从一个日语词汇即Kokuminsei变成一个现代汉语词汇即Guominxing的呢?笔者以为,只要这些问题不解决,“国民性”一词来自日本的所谓“知道”,也就只能是一个未经确认的假说。下面试对这些问题进行探讨。

一、现在日语辞书里的“国民性”一词

日语辞书里有这个词,这与一般现代汉语辞书里不收这个词恰好形成鲜明对照。小学馆与商务印书馆合编的《日中辞典》(小学馆,1987)和《中日辞典》(小学馆,1992)是目前日本最为通用的日中、中日辞典,但就“国民性”一词而言,两者并不对应。前者收该词条,后者无该词条,即使是现在的第二版,这一点也无改变。此外,20世纪80年代中国最为畅销的商务印书馆《日汉辞典》(1959年初版,1979年重印)收“国民性”一词,但吉林大学编《汉日辞典》(吉林人民出版社,1982年)却并无该词。可见,“国民性”在日中和中日辞书中的有与无是泾渭分明的。

这个词在日本通常的辞典中是怎样的呢?请看以下几种:

——《新明解国語辞典 第四版》(金田一京助、柴田武、山田明雄、山田忠雄編,三省堂,1989):【国民性】その国の国民一般に共通した性質。[译文:其国国民一般共有之性质]

——《学研国語大辞典 第2版》(金田一春彦、池田弥三郎編,学習研究社,1988):こくみんせい【国民性】その国の国民が共通してもっている特有の性質·感情。[译文:其国国民共同具备的特有的性质、感情]

——《大辞林 第二十二刷》(松村明編,三省堂,1992):こくみんせい〇【国民性】価値観·行動様式·思考方法·気質などに関して、ある国民に共通して見られる特徴。[译文:见于某国国民的关系到价值观、行动方式、思考方法、气质等方面的共通特征]

——《広辞苑 第五版》(新村出編,岩波書店,1998):こくみんせい【国民性】(nationality)ある国民一般に共通する性質。その国民特有の価値観や行動様式·気質などについていう。[译文:某国国民国民普遍共有之性质。就其国民特有的价值观、行动方式和气质等方面而言]

除此之外,更大的辞书还有以下两种:《大漢和辞典修訂版》(諸橋轍次著,大修館書店,昭和六十一年九月修訂版第七刷);《日本国語大辞典》(日本国語大辞典刊行会編,小学館,第1版,1972-1976;第2版,2000-2002)。因后面还要涉及到,此处暂时省略该词条的解释。

总之,尽管在说法上各有不同,但在指一国国民所共同具有(日语作“共通”)的特性上是一致的,而这种特性又可具体落实到价值观、行动方式、思考方法和气质等方面。这是由日语辞书中所看到的通常的解释。

然而,即使在日本,关于该词的“语史”或“语志”其实也不存在。就是说,该词即使在“近代词汇”的研究方兴未艾的语言学或词汇学领域,也从未成为被专门研究的对象。不仅如此,在专门探讨“国民性”问题的思想领域,作为表述(命名)这一思想的词汇,“国民性”的词语问题实际也被搁置,或者说被忽视。可以确认这两点的证据能够找出很多,这里只通过两种较为易寻的资料来说明问题。一种是佐藤喜代治等七名日本当代著名的词汇学家合编的《漢字百科大事典》(明治書院,平成八年[1996]),该书十六开本,厚达1730页,是日本第一本也是迄今为止最权威的一本关于“汉字和汉语”的大型专业百科事典。其“资料编”中作为《漢字文献研究目録》的第二种而收录的“字别”即“逐词”排列的目录里未见“国民性”这一词条;飞田良文编《和製漢語一覧》的“近代”部分,收词519个,其中虽有“国民性”,但“注记等”栏目却是空白,按照词表《凡例》的说明,这便意味着该词作为“译语”的“源词”、它的“造语者”以及形成的过程都是未知的。

另一种是南博著《日本人論明治から今日まで》(岩波書店,1994)。由于日本近代关于“国民性”问题的讨论主要集中在所谓“日本人论”当中,因此,南博关于“日本人论系谱”的研究目前便处在关于国民性问题这一专项研究的具有代表性的位置上。南博的这本书主要以日本近代以来思想史上的国民性讨论作为问题,对其脉络走向整理和阐释得都相当清楚,仅明治时代就列专著和文章不下百种,但由于其着眼点是“思想”内容本身而非表述思想的名词,因此词汇本身也就不构成问题。可以说,在该系统中这是一种普遍现象,并非只是南博的著作,同类著作一般都不涉及词源及其生成与演变过程等问题。

由此可知,不论词汇研究还是思想研究,都没把“国民性”这一词汇本身作为问题提出,也许这并不妨碍在日语语境下对各自领域的问题加以探讨,但既然是要寻找现代汉语中“国民性”一词的词源,那么就与这两方面都构成关系。在本文的问题框架内,思想和词汇问题是一个有机整体的两个侧面,只是出于描述的方便,才将两者相对分开探讨。

二、“国民性”一词不见于明治时代出版的各类辞书

从上文可知道“国民性”一词在现在日语辞书里的一般存在形态及辞义。接下来的问题便是:在日语当中这个词汇是从何时开始使用?又是怎样形成的?与其伴随的思想过程又是怎样的?为着手解决这些问题,有必要打点一下在中国的“国民性”话语中已知的关于这个词汇的知识,以此来求证未知。

有学者说,“‘国民性’一词(或译为民族性或国民的品格等),最早来自日本明治维新时期……,是英语national character或 national characteristic的日译”①刘禾:《跨语际实践——文学、民族文化与被译介的现代性(中国,1900-1937)》,宋伟杰等译,北京:三联书店,2002年,第76页。该作者的相同观点也以《“国民性”一词考源》为题在更早些时候被介绍过,参见《鲁迅研究月刊》1995年第8期。。就“探源”的一种解答而言,似乎给出了该词生成的时间和内容,但又正由于在时间和内容这两个关键问题上没有给出任何实证资料,就使这一“知识”似是而非,难以成为靠得住的结论。明治时代有45年,倘若不把“明治维新时期”理解为这整个期间,那么当是一般常识所指的1867-1868年的“王政复古”、“大政奉还”,或者再扩大一点说,可以延及到明治宪法颁布的明治二十二年(1889)前后。“国民性”一词果真是这一时期翻译的吗?它又是怎样从“英语national character或 national characteristic”变成日语汉字词汇“国民性kokuminsei”的?显然,已做的“探源”对此并没做出回答。

似乎不妨说得武断一些,“国民性”作为一个词条,恐怕不见于明治时代出版的各类辞书。尽管在词汇研究者中有一条人所共知的常识,即断定一个词的存在比较容易,断定一个词的不存在却很难,而且我也愿引以为戒,但还是忍不住试做以上结论。其基本根据是查遍目前大抵可以找到的、明治时代出版的分属于三个系统的主要辞书,没有发现有这个词条。三个系统的辞书,是指汉语辞书、英学辞书和国语辞书。

汉语辞书主要参照的是65卷本《明治期漢語辞書大系》(松井栄一、松井利彦、土屋信一監修·編集,東京大空社,1995-1997),该大系收截止到明治三十九年的1906年为止、日本在40年间出版的各类“汉语辞书”140种①此次制作“国”字词条在该大系中的数据库时,电脑输入工作全部由关西学院大学房雪霏讲师完成。。

英学辞书并不止于“英和”或“和英”,也包括部分被认为对前者构成影响的“英华”和“华英”在内,虽并非明治时代“英学辞书”的全部,似也占了绝大部分,有包括被视为基本英学辞书的“日本近代英学资料”和“近代英华·英华辞书集成”在内的自1867年到1911年间的29种辞书。

国语辞书主要参照《明治期国語辞書大系》(飛田良文、松井栄一、境田稔信編,東京大空社,1997-1999)所收26种从明治四年(1871)至明治三十五年(1902)的23种辞书以及同大系“别卷”之《書誌と研究》。

众所周知,就其来源而言,现代日语词汇出自三个语言系统:一个是日语固有词汇;一个是来自汉语的词汇;一个是来自西欧语言的词汇。它们在日本语言学领域分别被称为“和语”、“汉语”和“外来语”。严格说来,“汉语”也应算作“外来语”,但由于有着悠久漫长的语汇融合历史,习惯上也就不把“汉语”放在“外来”语之内。日语中所谓的“外来语”一般是指从欧洲语言中进入到日语中的词汇;而所谓“汉语”,译成中文应该叫做“汉语词汇”。不过有一点需要注意,日语中的“汉语”即“汉语词汇”,除了出自中国本土汉文典籍的词汇之外,还有大量的是日本人在习读和使用汉语的过程中自己创造的。由于后者不是来自中国本土,所以人们通常把后者称为“和制汉语”。“和制汉语”一般可以理解为在日本被创造和使用的汉语词汇。包括“和制汉语”在内,在日语中“汉语”自古就有,而且不断增加,特别是到了明治时代,有了爆发性的增加,“并非只是过去就已经使用过的那些词汇,有很多是新造或被赋予新意的,还有很多是为翻译外语而产生出来的”,从而进入到了一个被专家称为“汉语大众化”②松井栄一、松井利彦、土屋信一:《明治期漢語辞書大系·刊行のことば》。的时代。上面介绍过的《明治期漢語辞書大系》所收各类“汉语辞书”140种就是最好的证明。

虽然迄今为止“和制汉语”的定义和词汇范畴仍是一个颇有争议的问题③参见陈力卫《和製漢語の形成とその展開》,汲古書院,2001年。该书《序章》用47页的篇幅来讨论“和制汉语的概念与问题点”。,但即使按照最严格的规定,“国民性”这个汉语词汇也应该属于“和制汉语”,即它是一个在日本产生的汉语词汇。假设这个词汇是日本人在明治时期用汉字创造出来,用以翻译某个英文词汇(例如Nationality)并使之“归化”为“国语”的话,那么它作为词条或作为对词条解释的用语而最有可能被收藏的形态,就是上述三类辞书。这三类辞书可谓明治时期的基本语料库,是日语“近代语成立”过程中的语汇素材,并构成现代日本国语的词汇基础。但由上述调查可知,“国民性”一词不见于明治时期的由三类辞书构成的这一基本语料库中。另外,《明治のことば辞典》(惣郷正明、飛田良文編,東京堂出版,1986)也未收“国民性”这一词条。

三、“国民性”一词出现于大正以后的辞典当中

那么,接下来的问题是,“国民性”这一词条是从什么时候起被收入辞典的呢?在我的调查范围之内,目前首次见到该词条的辞典是时代研究会所编《現代新語辞典》,此次所见版本为耕文堂大正八年(1919)的第七次印刷,版权页表示该词典的第一次印刷为1918年。不过,这已经是属于“明治以后”的辞典。《近代用語の辞典集成》(松井栄一、曽根博義、大屋幸世監修,東京大空社,1994-1996)收明治四十五年(1912)到昭和八年(1933)的“近代用语”辞典复刻版42种,《現代新語辞典》为其中之一。事实上,在这本辞典中该词条除了“こくみんせい国民性”这一平假名+汉字形态外,还有以片假名来标注的“外来语”形态,即“ナショナリティー”。后者是英语nationality的日语音译,其词条解释是“国民性”。就是说,“こくみんせい国民性”和“ナショナリティー”都作为“新语”词条而并存于同一辞典当中。像如此“一词两收”,两种形态并存的辞典,在“集成”中占9种。

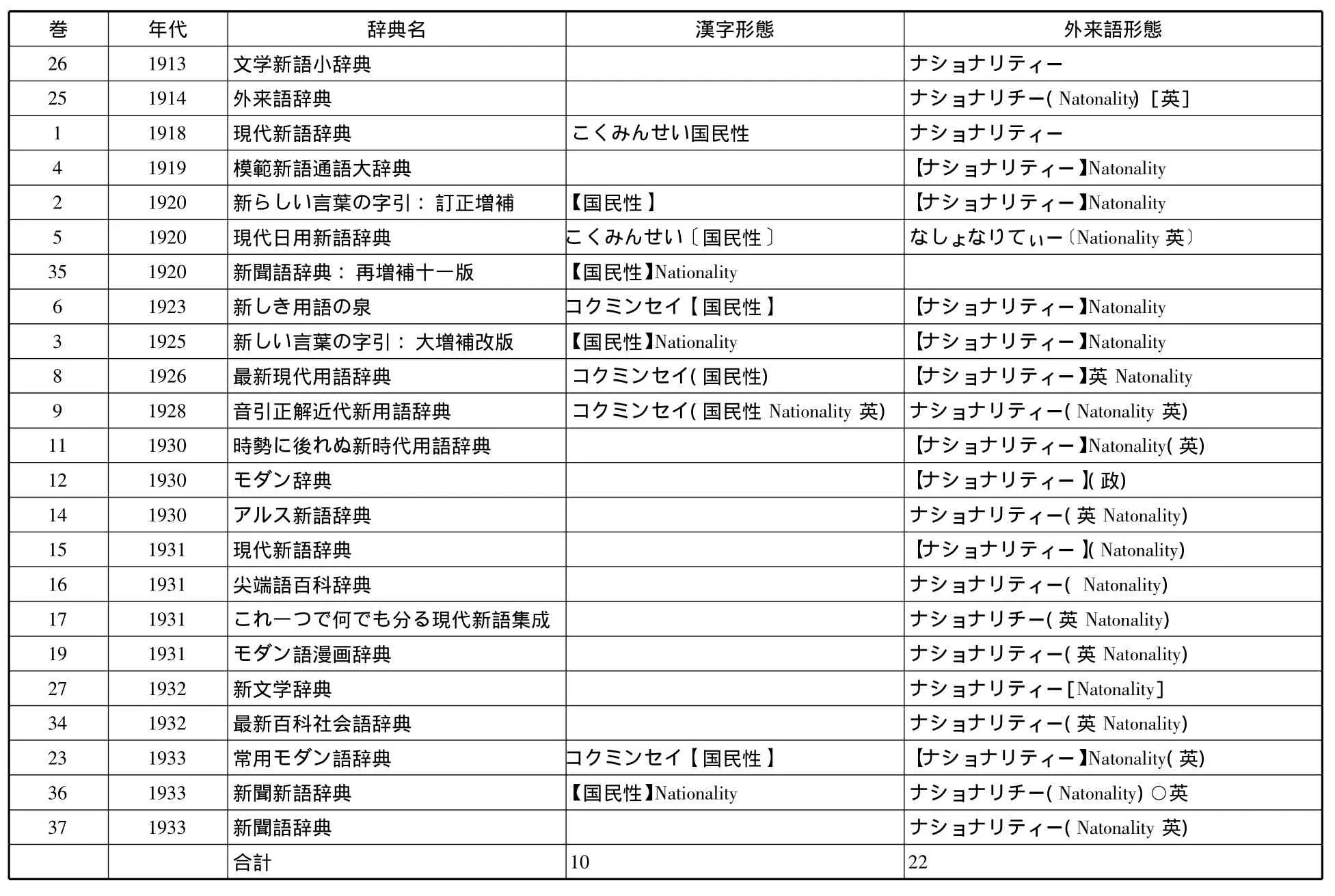

那么,两者在时间上有先有后吗?就“集成”收录辞典所见,初见“ナショナリティー”一词的辞典是《文学新語小辞典》,出版时间为大正二年(1913),在时间上比“国民性”一词的汉字形态早6年。而且,就存续状态而言,在“集成”的42种辞典里,除了上述“一词两收”的9种之外,还另有13种单收“ナショナリティー”(或作ナショナリチー),1种单收“国民性”,前者总数为22种,后者总数为10种。这意味着在大正到昭和初期的“新语”辞典中,外来语形态的“ナショナリティー”词条,比汉语形态的“国民性”词条被更早和更多地采用,而收入“国民性”词条的辞典也主要集中在大正年间。参见【附表一】。

【附表一】《近代用语の辞典集成》中“国民性”与“ナショナリティー”一览表

从表上看,几乎可以断定“国民性”是日语对译英语Nationality一词的“汉语”形态。那么,它与“ナショナリティー”这一音译的“外来语”形态具有怎样的关系呢?后者是它与英语原词之间所存在的中间环节吗?仅看上述列表,回答似乎是肯定的,词汇的衍生顺序似可推定为英语[Nationality]→日语外来语[ナショナリティー]→日语汉语词汇[“国民性”],即体现为一个从音译到意译的过程。

另外,《外来語の語源》(吉沢典男、石綿敏雄著,角川書店,昭和五十四年〔1979〕初版)收“ナショナリティー”词条,并将该词的“借入期”确定在“大正”年间①吉沢典男、石綿敏雄:《外来語の語源》,第400页。,即1912至1926年间。按照上述衍生关系,汉语形态则稍晚于前者,但也同样出现在大正年间,就像在一览表中已经看到的那样。

然而,请注意,这只是就对辞典调查而言,所以现在只能判断“国民性”这一词条同“ナショナリティー”一样,最早出现在大正时代的辞典中。不过,仅此还不能断定它究竟是不是这个时代所创造的词语。

四、“国民性”一词是什么时候开始使用的?——《太阳》杂志、高山樗牛、纲岛梁川、芳贺矢一

弄清“国民性”一词是何时出现的,仅靠排查辞书有很大局限。因为其中显然存在着该词的实际使用与被收入辞典的“时间差”问题——尽管就一般意义而言,辞书总是那个时代实际使用的语言的记录。最好、最精确的调查办法,当然是能够有一个可供全文检索的囊括明治时代所有文献的数据库。但在目前还不具备这一条件的情况下,只能根据已有的资料和线索来推断。

《明治大正新語俗語辞典》(樺島忠夫、飛田良文、米川明彦編,東京堂出版,1984年)把“国民性”一词提出的最早用例确定为明治三十九年即公元1906年①例 文 :《早稲田文学》彙報(明治三九·一号)一部の社会には国家主義は唯一の真理の如く認められ、国体と国民性とは不易の標準の如く仰がれた[中译:国家主义被社会上一部分人认作唯一之真理,国体和国民性被仰承为不动之标准]。。但《日本国語大辞典》较前者将用例的时间提前了8年②其 对 “国民性”词条的解释,第一版与第二版完全相同。例文:如是放語(1898)〈内田魯庵〉「卿等が燃犀(ぜんさい)の眼を以て細に今の社会を観察し所謂我が国民性(コクミンセイ)を発揮するに勉めよや」[中译:卿等当以慧眼仔细观察今日社会,努力发挥所谓我国民性]。另外,还需补充一点,上记用例中标记的“1898”这一时间,似来自内田鲁庵(Uchida Roan 1868-1929)《如是放语》文末所标记“明治三十一年六月”,因此可视为写作时间。内田鲁庵《如是放语》收入《文艺小品》一书,于翌年即明治三十二年(1899)由博文馆出版,作者署名“不知庵”(封面)和“内田贡”(版权页)。。

通过目前最先端的相关语料库《太陽コーパス》(国立国語研究所編,博文館新社,平成十七年[2005])查检,可以把“国民性”的使用时间再提早三年,即确定为明治二十八年(1895)。《太陽》杂志同年2月5日发行的1卷2号续载坪内雄藏(逍遥,1859-1935)的“论说”《戦争と文学(承前)》[战争与文学]使用了“国民性”一词:

しかしながら國民其の者が性の罪にして、文學其のものゝ科にあらざるや勿論なり、以て國民性の涵養の極めて大切なるを見るべし。[中译:然则此乃国民其者性之罪,非可怪罪文学自不待言,以是可见国民性之涵养至关重要]

这是本文此次调查所发现的最早的用例。《太阳》系明治时代的出版重镇东京博文馆出版的每期200页的大型综合月刊,明治二十八年(1895)一月创刊,昭和三年(1928)二月停刊,在33年零两个月的时间里,包括临时增刊在内,共出34卷531册,纸页合计17万5千页③该数值根据近代文学館《太陽》(八木書店)的电子复刻版。,可谓“倾博文馆之全力”、“令全国读书人哑然”的杂志④坪谷善四郎:《博文館五十年史》,博文館出版,昭和十二年(1937),第94页。。不过《太陽コーパス》也有明显的“缺欠”,它只提供了5年(1895/1901/1907/1917/1925)60册杂志的数据,所以从中只能获得“抽检”结果,而不能获得“国民性”一词从诞生到使用的衍伸形态。例如1895年只有上见一例,1901年3例,而在此期间的状况不详。

我以“手工”查到的使用“国民性”的两篇文章,刚好同《日本国語大辞典》里的用例一样,都出在明治三十一年(1898),一篇是纲岛梁川(Tsunashima Ryosen.1873-1907)的《国民性と文学》[国民性与文学],该文初出《早稻田文学》“明治三十一年五月三日第七年第八号”⑤即所谓“第一次第三期第八号《早稻田文学》”。此次参阅底本除该期外还有《明治文学全集46·新島襄·植村正久·清沢満之·綱島梁川集》(武田清子、吉田久一編,筑摩書房,1977年)。;另一篇文章是高山林次郎(即高山樗牛Takayama Chogyu 1871-1902)的《ワルト·ポイツトマンを論ず》[论沃尔特·惠特曼],该文初刊明治三十一年六月五日发行的《太陽》杂志4卷12号⑥此次参阅底本为该期和《明治文学全集40·高山樗牛·齋藤野の人·姉崎嘲風·登張竹風集》(瀬沼茂樹編,筑摩書房,1970年)。。两篇文章的发表时间接近,两位论者当时探讨的问题也互有联系。就是说,他们几乎同时在各自的文章里使用“国民性”一词并非偶然,这一现象的背后似乎就隐藏着这个词汇诞生的瞬间形态。

高山樗牛是引领明治三十年代的英年早逝的著名评论家,从1895年4月到1902年11月,仅在当时最具有影响力的《太阳》杂志上就发表了近70篇文章。《论沃尔特·惠特曼》是其中的一篇。他在文中提到:

終りに彼はげに一個の亜米利加人として其國民性を最も明晰に、最も忠實に唱へたる詩人なり。[中译:最后,作为一个美国人,他是最明晰、最忠实地讴歌其国民性的诗人]在高山樗牛同时期的文章里,虽然只有这一处提到“国民性”,但仍不妨把他看作是“国民性”一词的催生者之一。正像他评惠特曼时所体现的那样,他是一个主张“日本主义”和文学应该表现“国民性情”的人,不仅以自己的批评躬身实践,还以这一标准来要求文学批评家,即“國民的見地に據りて一國の文藝を批判する[中译:据国民性之见地,批评一国之文艺]”①高山林次郎:《我邦現今の文藝界に於ける批評家の本務》,明治三十年五月《太陽》三巻二號。此据《近代文学評論大系2·明治期Ⅱ》(吉田精一、浅井清、稲垣達郎、佐藤勝、和田謹吾編,角川書店,昭和六十年〔1985〕)所收该文。。他在一系列文章里的用词,不仅在形态上极其接近,而且词义表达上也就是“国民性”的意思。试举下列例子(括号里的数字为同一篇文章中该用法出现的次数):

道徳の理想を論ず[论道德之理想](明治二十八年〔1895〕六月~九月《哲学雑誌》)

國民性情(5)國民の性情(4)

我邦現今の文藝界に於ける批評家の本務[批评家在我国现今文艺界的根本任务](明治三十年(1897)六月五日《太陽》3巻11号)

國民性情(6)國民の性質(4)

日本主義を讃す[赞日本主义](明治三十年(1897)六月二十日《太陽》3巻13号)

國民的特性(4)國民の特性(1)國民的性情(2)國民の性情(3)

國民性情(1)國民的意識(1)

非國民的小説を難ず[驳难非国民性小说](明治三十一年(1898)四月五日《太陽》4巻7号)

國民的性情(5)國民性情(6)

翻阅同时期的代表性文学评论,强调所谓“国民的”似并非始于高山樗牛,但像上面所见到的那样,把“国民”一词与“性情”、“性质”、“特性”或者“意识”相组合并加以反复强调的却无人居高山樗牛之上。上述词组表达的意思基本相同,而且,不论是否有“の”或“的”联接,其最终都有发展为“国民性”一词的可能。就是说,把“國民の性情(或特性)”、“國民の性質”、“國民的性情(或特性)”、“國民性情”这几种形态视为“国民性”一词在“高山樗牛”那里成熟的胚胎似乎并无大错。事实上,正是在这些文章之后,高山樗牛才如上所见,首次在《论沃尔特·惠特曼》中使用“国民性”一词。

然而,高山樗牛本人似乎并没按照自己的观点由上述用词形态中最终提取出“国民性”一词来。代替他做这项工作的是其论敌纲岛梁川,梁川的《国民性と文学》一文正是为反驳高山樗牛的文学应表现“国民性情”的观点而作。开篇这样提出问题:

今日の文学、就中小説に対する世間の要求の主なるものを挙ぐれは、現社會に密接して時事時潮を描けといふもの其の一にして、國民性を描寫して國民的性情の満足を與へよといふもの其の二なり。前者は姑く措く、後者の要求に対しては吾人頗る惑ふ。則ち問うて曰く、國民性とは何ぞや、國民的性情の満足とは何ぞや、そもそも又此の要求に是認せらるべき點ありとせば、そは果して如何程の意味にて是認せらるべきかと。[中译:世间对今日之文学特别是小说之要求,举其要者,其一为紧密联系现实社会,描写时事时潮;其二为描写国民性,以满足国民的性情。前者可姑且不论,对后者之要求,吾人却颇感困惑。则问曰,何谓国民性?何谓满足国民的性情?若此要求有应是认之点,那么究竟又应在何种意义上予以是认?]

包括标题在内,纲岛梁川在该文中一气用了48次“国民性”,使用频度之高在同时期的文章中绝无仅有。这篇文章是针对高山樗牛而写,所谓“描写国民性,以满足国民的性情”正是对高山观点的概括,因此,也就足以成为“国民性”一词诞生时期在文脉上留下的轨迹。正像上面介绍的,到了高山樗牛在此后的《论沃尔特·惠特曼》中称惠特曼是“最明晰、最忠实地讴歌其国民性的诗人”时,就说明他已经接受了由他的论敌在他此前的表述中所“提炼”的这个词。联想到《日本国語大辞典》里所举的内田鲁庵文章的例子刚巧也是出现在同一个时期,而且也是论述的同样的问题,就不是偶然的了。不妨暂时把纲岛梁川假设为继坪内逍遥之后第一个自觉使用“国民性”一词的人。

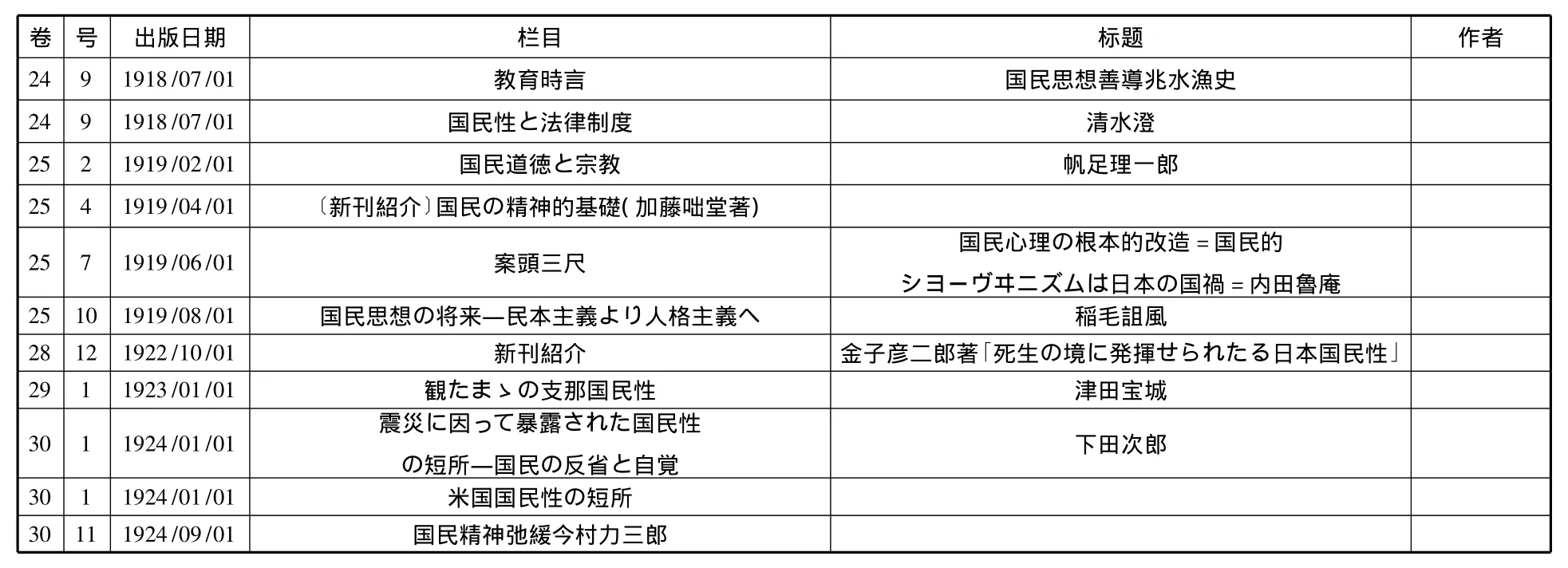

做此假设还有另外一层因素,即在纲岛梁川之后的十年间,把“国民性”一词用于行文中的恐怕不乏其人,但用于文章或书籍标题的尚极为罕见,这不仅意味着纲岛梁川在自觉提炼和运用词语上的先驱性,而且也意味着“国民性”一词在使用上经历了一个普及的过程。这种情况至少可以通过《太阳》的文章标题获得佐证。该杂志使用“国民”一词的文章标题,几乎在所有期号中都有,而相关的表述“国民性”意思的词汇是渐次出现的。参见【附表二】。

【附表二】在《太阳》杂志标题中所见“国民性”一词诞生的轨迹

卷 号 出版日期 栏目标题 作者24 9 1918/07/01教育時言 国民思想善導兆水漁史24 9 1918/07/01 国民性と法律制度清水澄25 2 1919/02/01 国民道徳と宗教帆足理一郎25 4 1919/04/01 〔新刊紹介〕国民の精神的基礎(加藤咄堂著)25 7 1919/06/01 案頭三尺 国民心理の根本的改造=国民的シヨーヴヰニズムは日本の国禍=内田魯庵25 10 1919/08/01 国民思想の将来―民本主義より人格主義へ稲毛詛風28 12 1922/10/01 新刊紹介 金子彦二郎著「死生の境に発揮せられたる日本国民性」29 1 1923/01/01 観たまゝの支那国民性 津田宝城30 1 1924/01/01 震災に因って暴露された国民性の短所―国民の反省と自覚下田次郎30 1 1924/01/01 米国国民性の短所30 11 1924/09/01国民精神弛緩今村力三郎

再进一步将【附表二】的结果做“提取”和“分类”处理,似不难看到从明治后半到整个大正期结束时的30年间“国民性”一词的浮现轨迹。由纵向来看,“国民性”一词在《太阳》杂志的文章标题中首次出现是1909年9月1日发行的第15卷12号①在文章中出现当然要比标题更早,据《太陽コーパス》所做“国民性”抽检结果为:1901年用例3,1907年用例96,1917年用例27,1925年用例37。可知《太阳》杂志上出现带“国民性”字样的文章标题是1907年用例激增以后的事。,这比纲岛梁川在文章标题里使用该词晚11年多。由横向来看,可获得三类词组:一类是“国民的”;第二类是“国民”+“元气”、“心悬”、“特质”、“气象”、“特性”、“思想”、“性格”、“气质”、“精神”、“性情”、“道德”、“心理”等词语组成的词组(是否有“の”忽略不计);第三类即“国民性”。由此可知,在“国民性”一词普及开来之前,表达相同或近似意思的主要是“一”和“二”两类词组,而这种情形又和上面所见高山樗牛个人文章里的使用状况大抵一致。也就是说,由“高山樗牛”到“纲岛梁川”的过程,实际上又在《太阳》杂志上重复了一回,只不过规模更大、时间更长而已。我认为,正是在这一过程中,“国民性”逐渐演变为一个普通的词汇。

事实上,到明治四十年(1907)十二月东京富山房出版芳贺矢一(1867-1927)的《国民性十论》时,“国民性”一词在日语语境里不仅已使用得相当普遍,而且正如本文前面所示,“国体和国民性被仰承为不动之标准”了。如果说坪内逍遥以及稍后的高山樗牛和纲岛梁川文章的直接历史背景是甲午战争,那么芳贺矢一出书的直接背景则是日俄战争,日本在相距10年的这两场战争中获胜,“国家主义”或“国权主义”便因此而高涨起来。“国民性”由纲岛梁川的篇名变成芳贺矢一的书名,也许就是这一过程的最为“点睛”的注解。《国民性十论》出版后反响强烈,一年多以后《太阳》杂志上出现拿“国民性”做题目的文章,似亦与此不无关系。《国民性十论》的出版对“国民性”一词的普及既是一种推动也是一种标志,标志着该词在日俄战争之后已被普遍使用,其进入大正时代的辞典只是时间问题。

五、“国民性”问题意识及其翻译——《明六杂志》与英学辞书

面对西方的明治思想界,从一开始便似乎并未只着眼西方的物质文明,同时也注意西方的精神文明,而能把人的精神、意识、思想、气质、性质、风气等作为问题提出并加以深入思考,亦可谓这种观照意识的反映。这一点可以由明六社的机关刊物《明六杂志》看出。该杂志因传播启蒙思想著称。明六社为明治初期著名的思想启蒙团体,由1873年从美国回国的森有礼(1847-1889)倡导而成立,主要成员有福泽谕吉(1834-1901)、西周(1829-1897)、加藤弘之(1836-1916)、西村茂树(1828-1902)、中村正直(1832-1891)等十多人,皆为当时日本著名学者和文化人,也都是《明六杂志》撰稿人。1873年为明治六年,故团体和杂志都取名“明六”。

杂志从1873年3月创刊到翌年1874年11月被迫停刊,共出43号,发表文章150多篇,其中不少讨论人的“性质”、“气风”和“精神”。例如《人民ノ性質ヲ改造スル説》([改造人民之性质说]中村正直,第30号)、《国民気風論》、(西周,第31号)、《養精神一説》(阪谷素,第40号)、《養精神一説(二)》(阪谷素,第41号)等。至于福泽谕吉则更是阐释“国民性”问题的名人。正像南博所指出的,福泽谕吉的在《内地旅行西先生ノ説ヲ駁ス》([驳西先生之内地旅行说],第26号)里“称人民的‘气质’就相当于国民性所表达的内容,也和同年发表的《文明论之概略》中所使用的‘人民的风气’、‘人心’一样,都是指国民性”①南博:《日本人論 明 治から今日まで》,岩波書店,1994年,第15页。。由以上可知,当时表达后来“国民性”意思的有种种词汇。那么,作为一种“问题意识”,这些词汇又是来自哪里?可以考虑的一个途径是对西文概念的翻译。例如,上面提到的西周《国民気風論》一文,标题旁边明确标注西文词汇的发音而呈竖排之观,以日文片假名标注的所谓“ナシオナルケレクトル”,即英文National Character而今译为“国民性”的这个词。如果说National Character是一个词组而非一个词,那么还可以考虑对一个单独词语的翻译,这个词便是Nationality。

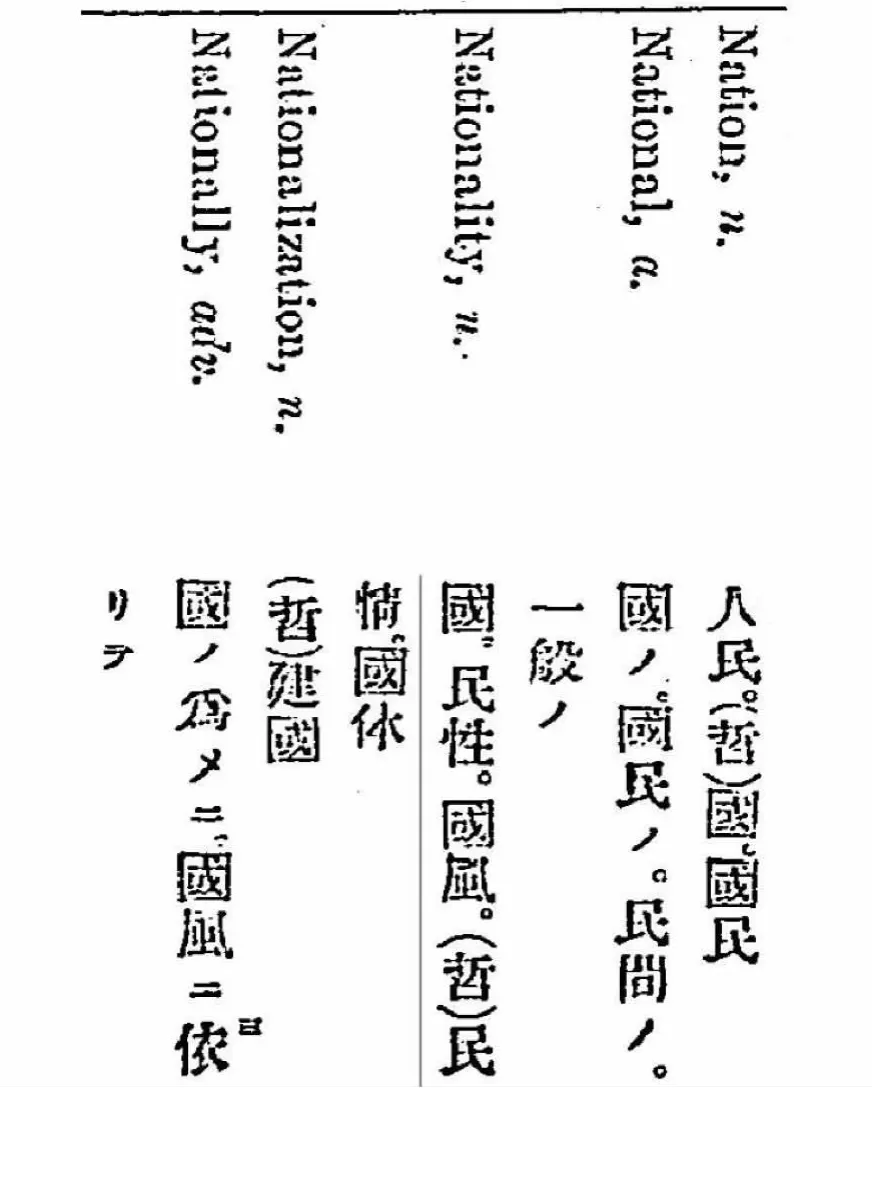

此次调查,查阅明治时代的“英学辞书”有29种②1)慶応3(1867)ヘボン(J.C.Hepburn)著《和英語林集成》(横浜、上海·美華書院。飛田良文、李漢燮編《和英語林集成 :初版·再版·三版対照総索引》,2000年)2)明治2(1869)斯維爾士維廉士著·清衛三畏鑑定·日本柳沢信大校正訓点《英華字彙》(近代日本英学資料1,東京ゆまに書房,1995年)3)明治4(1871)W.ロプシャイト著《漢英字典》(香港。那須雅之監修《近代英華·華英辞書集成》9,東京大空社,1999年)4)明治5(1872)ヘボン著《和英語林集成》(第2版,横浜、上海·美華書院。飛田良文、李漢燮編《和英語林集成:初版·再版·三版対照総索引》,2000年)5)明治6(1873)柴田昌吉,子安峻編《附音挿図英和字彙》(横浜日就社,国会図書館)6)明治12(1879)ロプシャイト原著·敬宇中村正直校正·津田仙·柳澤信大·大井鎌吉著《英華和訳字典》(山内輹出版2巻。那須雅之監修《近代英華·華英辞書集成》1~6,東京大空社,1998年)7)明治14(1881)井上哲次郎《哲学字彙》(初版,東京大学三学部。飛田良文編《哲學字彙訳語総索引》,東京笠間書院,1979年)8)明治14(1881)永峰秀樹《華英字典》(東京竹雲書屋,国会図書館)9)明治15(1882)柴田昌吉,子安峻著《附音挿図英和字彙》(増補訂正改訂2版,東京日就社,国会図書館)10)明治17(1884)羅布存徳原著·井上哲次郎訂《増訂増英華字典》(近代日本英学資料8,東京ゆまに書房,1995年)11)明治17(1884)井上哲次郎·有賀長雄増補《改訂増補哲学字彙》(東洋舘書店,国会図書館)12)明治18(1885)P.A.Nuttall原著·棚橋一郎《英和双解字典》(丸善商社書店,近代日本英学資料2,東京ゆまに書房,1995年)13)明治18(1885)小山篤叙編訳《学校用英和字典》(東京小山篤叙,国会図書館)14)明治19(1886)ヘボン著《改正増補和英英和語林集成》(第3版,丸善商社書店。飛田良文、李漢燮編《和英語林集成:初版·再版·三版対照総索引》,2000年)15)明治19(1886)斎藤恒太郎纂述《和訳英文熟語叢》(攻玉社蔵版,共益社書店;近代日本英学資料3,東京ゆまに書房,1995年)16)明治19(1886)井波他次郎編訳《新撰英和字典》(金沢雲根堂,国会図書館)17)明治19(1886)市川義夫編訳、島田三郎校《英和和英字彙大全》(横浜如雲閣,国会図書館)18)明治20(1887)棚橋一郎、鈴木重陽編《英和字海》(東京文学社,国会図書館)19)明治21(1888)島田豊《附音挿図和訳英字彙》(大倉書店,国会図書館)20)明治21(1888)岩貞謙吉編訳《新訳英和字彙》(大阪積善館,国会図書館)21)明治21(1888)木村良平編訳《袖珍新選英和字府》(東京伯楽圃,国会図書館)22)明治22(1889)尺振八《明治英和字典》(六合館蔵版。近代日本英学資料5,東京ゆまに書房,1995年)23)明治30(1897)中沢澄男等編《英和字典》(東京大倉書店,国会図書館)24)明治30(1897)W.ロプシャイト著·F.キングセル増訂《新増英華字典》(横浜版。那須雅之監修《近代英華·華英辞書集成》7、8,東京大空社,1998 年)25)明治31(1898)エフ·ダブリュ-·イ-ストレ-キ(Eastlake,Frank Warrington)·島田豊編《学生用英和字典》(東京博文館,国会図書館)26)明治32(1899)W.ロプシャイト著·F.キングセル増訂《新増英華字典》(横浜版。那須雅之監修《近代英華·華英辞書集成》14,15,東京大空社,1999 年)27)明治35(1903)W.ロプシャイト著·企英譯書館増訂《華英音韻字典集成》(商務印書館。那須雅之監修《近代英華·華英辞書集成》10~13,東京大空社,1999年)28)明治39(1906)野間正穡著《中学英和字書》(東京東雲堂,国会図書館)29)明治45(1911)井上哲次郎·元良勇次郎·中島力造共著《英独佛和哲学字彙》(哲学字彙三版,東京丸善株式会社),其中收“Nationality”词条并作出解释的辞书有以下24种,释义形态参见【附表三】。

【附表三】 明治时代英学辞书中所见“Nationality”一词之释义

由【附表三】可知,在29种英学辞书中最早以汉语对应Nationality词条的是明治6(1873)年出版的《附音挿図英和字彙》。根据森冈健二从“译语”角度对明治时期英和辞书的划分,该辞书及其增订第二版应该是明治“第二期(明治六年~二十年)”最重要的辞书①森岡健二編著《近代語の成立·語彙編》,東京明治書院,1991年,第2-3页。。仅以表中所见,其关于Nationality的对译和解释,即“5)民情、民性、國”和“9)民情。民性。國。國體。國風國二依テ、國ノ為ニ”对后来的“英和辞书”有着显而易见的影响。但就分类而言,上表中还存在着“英华”系统的辞书,它们与“英日”系统构成怎样的关系,似须略作讨论。

明治以前,日本主要通过荷兰语(所谓“兰学”)学习西方,后逐渐由“兰学”转向“英学”。“英和辞书自文化十一年(1814)的《谙厄利亚语林大成》以来,多至无以数计”②森岡健二編著《近代語の成立·語彙編》,東京明治書院,1991年,第2页。。尤其在明治维新以后,英和辞书与翻译实践互动,形成了通过英语学习西方的新的知识体系。但所谓“英和辞书”系统并非一开始就自成一体,而是受到当时已有的“英华字典”的影响。“英学在中国比在日本早起一步,已先有了辞书的编撰和圣经的翻译,日本的英学起步略晚,自然要蒙受这些中国业绩的恩惠”③森岡健二編著《近代語の成立·語彙編》,東京明治書院,1991年,第55-56页。。因此,专门研究日语近代语汇的学者一般也把对“英和辞书”系统构成影响的“英华字典”看作前者的有机组成部分。森冈健二列举了14种《英华字典》,其中罗布存德《英华字典》(W.Lobscheid:English and Chinese Dictionary.Hongkong,1866-69)的影响最大,后来敬宇中村正直校正·津田仙·柳澤信大·大井鎌吉在明治十二年(1879)翻译的《英華和訳字典》(即表中的“6”)和井上哲次郎于明治十六、十七年(1883、1884)增订的《増訂英華字典》(即表中的“10”)均以罗布存德的《英华字典》为底本。这样,在去查找有关词语的时候,“英华”和“英和”辞书便构成一个可以互为参照的系统。

仅以 Nation、National、Nationality这三个相关词的条目为例,它们在罗布存德《英华字典》中的形态为:

Nation,n.民,国,邦,邦国;all nations,萬民,萬邦,萬国。

National,a.国的,国;national affairs,国事;national character,国人之性情。

national seal,国印,国璽;public,公;the national flag,国旗。

Nationality,n.国之性情,好本国者。①笔者所见非1866-69年香港原版,而是上记29种辞书中的“6)”,即明治十二年(1879)出版的“敬宇中村正直校正”本《英華和訳字典》。如果去掉那些无关项,来看由中村正直校正的日译本《英華和訳字典》对前者的翻译,将会获得一些有趣的发现。

英华字典 中村正直校正《英華和訳字典》

Nation,n.民,国,邦,邦国 → タミ tami,クニ,kuni,ジンミン jin-min,

コクミン,koku-min

National,a.国的,国 → クニノ,kuni no;ジンミンノ,jin-min no

national character,国人之性情 → ジンミンノセイシツ,jin-min no sei-shitsu

Nationality,n.国之性情,好本国者→ コクフウ,koku-fu,ミンプウ,minpu,

ジンミンノセイシツ,jin-minn no sei-shitsu

请看日译部分。其中的片假名是日语释义,后面的罗马字标注片假名的发音,倘若将日语释义部分直接转换为汉字,那么便会依次呈现出以下情形:

Nation,n.民,国,邦,邦国 →“民,国,人民,国民”

National,a.国的,国 →“国的,人民的”

national character,国人之性情 →“人民之性质”

Nationality,n.国之性情,好本国者 →“国风,民风,人民之性质”

显而易见,在“nation”词条内,日译版保留了原典中的“民,国”,去掉了与“国”字字义相同的“邦,邦国”,代之以新增的“ジンミン jin-min,コクミン,koku-min”即“人民,国民”这两个词。也就是说,“人民,国民”这两个词是对原辞书创造性翻译的产物——尽管标示它们的还不是汉字,而是日语片假名。

不仅如此,接下来的对“National,a.国的,国”的派生词组——“national character,国人之性情”和对“Nationality,n.国之性情,好本国者”的翻译,更是使用了与原典不同的“汉语”,即分别译成“人民之性质”和“国风,民风,人民之性质”。这会令人想到上面提到的中村正直发表在《明六杂志》第30号上的文章,他在做《人民ノ性質ヲ改造スル説》[改造人民之性质说]时,脑海里恐怕一定会浮现出nationality或national character这类词吧。如果说现在日语辞典中一般以“国民性(こくみんせい)”一词来对应nationality或the national character的话,那么,《英華和訳字典》中所做的日语释义“ジンミンノセイシツ,jin-min no sei-shitsu”即“人民之性质”便可视为“国民性”一词1879年在日语中的一种使用形态。

总之,明治时代的英和辞书在翻译nationality(或national character)概念的过程中产生了相当丰富的对译词语,仅归纳【附表三】便可获得16个,它们依次是:

“國風、民風、人民之性質、民情、民性、國、國体、民生、愛國、人民、人種、本國、國粋、國民主義、建國、國籍”。

这和从罗布存德《英华字典》到【附表三】“26”《新増英華字典》关于该词条的无变化恰好形成鲜明对照。就是说,“英华”系统的辞书几十年间除了“国之性情,好本国者”之外,并没为对译Nationality创造新词汇,直至1903年的《華英音韻字典集成》(【附表三】“27”)将该词译成“国风、民情”——不过这显然已是反过来受了英和辞书的影响了。应该说,日语所体现的丰富对译,显然与自明治初期以来的明确的“国民性”意识有关,而汉译的贫乏亦与对此问题认识的滞后密切相关。对于20世纪初的中国人来说,“国民性”还是一种崭新的“现代意识”。当然这是后话了。

六、一个假说:“国民性”=“国民”+“民性”?

上面由英和辞书中归纳出来的16个词语,虽然与“国民性”构成词义上的关联,甚至不妨看作“国民性”诞生之前的汉语形态,但毕竟还不是“国民性”一词本身。正像本文第二节指出的,“国民性”词语形态亦不见于明治时代的英学辞书。这就产生了一个问题:“国民性”与上述那些词语是否具有结构或形态上的关联?

从构造上来讲,“国民性”属于典型的近代“和制汉语”中所常见的“~+性”的组词结构,因此应该是“国民”+“性”。本文也是根据这一结构着手调查的。例如先查“国民”及其相关概念“民”、“臣民”、“人民”、“民人”、“国人”、“邦人”等①相关研究参阅大原康男:《翻訳語からみた〈国体〉の意味―〈国体〉の多義性に関する一考察として―》,国学院大学《日本文化研究所概要》第47輯,昭和五十六年(1981);京極興一:《“人民”“国民”“臣民”の消長》,松村明先生喜寿記念会編集《国語研究》,明治書院,平成五年(1993)。,然后再去查“性”及其相关概念“性质”、“特性”、“气质”、“人心”、“气风”、“风气”、“精神”、“品性”等,最后再由前后两类的组合中来看“国民”+“性”的生产过程。但如上所见,英和辞书中的对译主要不是词组而是词,倘若以“国民”+“性”这种结构来看那些对译词语,那么在构造上只有一个词比较接近,那就是“民性”。换句话说,在“国民”+“性”的形态之前,实际是存在着“民”+“性”这一形态的。《日本国語大辞典》“民性”词条如下:

みんせい【民性】〔名〕人民の性質や性格。※真善美日本人《三宅雪嶺》日本人の能力“民性の発揚を図る者”※礼記―王制“司徒脩六礼,以節民性”。

可知“民性”为古词,到明治时代专因翻译Nationality而新用。第二节提到的《明治期漢語辞書大系》所收明治年间出版的140种“汉语辞书”中并无“民性”一词,但该词却大量出现在“英和辞书”里便足以反证这一点。顺附一句,“汉语辞书”中常见“民情”一词,被解释为“民心”(タミノココロ)或“庶民之心”(下々ノココロモチ)等。因此,即使“民情”和“民性”同被用来对译Nationality,“民性”也当是在对译中产生的一个更新了的汉语词汇。

从这个意义上来讲,我认为在“国民”+“性”这一结构成立之前,似应把“民性”的要素考虑进来,而成“国民”+“民性”的重叠形态:

还有一个有趣的例子。明治十九年(1886)出版的《新撰英和字典》(井波他次郎編訳),即上表“16)”在印刷上所呈之观,也几乎“以假乱真”,竟使笔者一时觉得在明治时代的辞书里莫非存在着“国民性”这个词。“立此存照”,请见附图Nationality词条:

如果去掉“國”与“民性”之间的“。”,就是“国民性”了。那么,“国”+“民性”这种结构的可能性会是零吗?

七、“国民性”一词在清末民初中国的使用——梁启超、严复、《新尔雅》、鲁迅等

如前所述,进入到20世纪的第一个十年,“国民性”一词虽然尚未被正式收进日本的辞书,但在日语的语境里已经是一个相对成熟和稳定的概念。那么,在这种背景下,它是怎样进入汉语中的呢?——这是个复杂的问题,在此只按本文的思路归纳要点如下。

在中国提到“国民性”问题,除了鲁迅,人们还会想到梁启超。梁启超无疑是中国把“民”或“国民”作为问题提出并对所谓“国民性”问题大加阐发的第一人,因此人们总是自觉不自觉地把“国民性”一词的使用首先与梁启超联系在一起。但这里有两点需要注意:第一,问题离不开梁启超与日本的关系,梁的“国民”思想显然来自日本。正如狭间直树指出的,“‘国民’的用法在《时务报》时期的《变法通议》中只出现过一次,而在到日本后经常使用”①狭间直树《〈新民说〉略论》,狭间直树编《梁启超·明治日本·西方——日本京都大学人文科学研究所共同研究报告》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第71页。日文原本:《共同研究 梁启超——西洋近代思想受容と明治日本》,みすず書房,1999年。。第二,“国民性”作为一种问题意识和作为一个词语的使用并不同步。正如上面所见,“Nationality”或“National character”作为概念早在明治初期就为日本的启蒙者所接受并作为问题思考,但作为一个词汇,“国民性”在明治三十年代才开始使用,而直至明治时代结束仍没被收进辞书。同理,梁启超的“国民性”问题意识与他对这个词语的使用似乎并不构成直接关联。具体地说,梁启超似并没在他阐释“国民国家”思想最鼎盛的时期使用“国民性”这个词。

在我调查范围内,梁启超第一次使用“国民”一词是1896年,《学校总论》云:“夫人才者,国民之本。学校者人才之本,兴学所以安国而长民也。”②《时务报》第三册,1896年8月29日。此后,“国民”在他那里逐渐成为一个普通词。但除了不太多见的“岂非……拂国民之性而逆大局之势乎”(《论变法必自平满汉之界始》)、“吾国民之性质”(《新民说》第四节)、“吾观我祖国民性之缺点”(《新民说》第十五节)的用法外,在1911年以前似并无“国民性”独立用例。其实,作为“同义词”,梁使用最多的是“民气”。这个词大量出现在他最活跃时期的主要文章里③例如1896年:《波兰灭亡记》《论中国积弱由於防弊》《变法通议(1)》;1897年:《变法通议(2)》《致伍秩庸星使书》;1898年:《清议报叙例》;1899年:《论中国与欧洲国体异同》《论支那独立之实力与日本东方政策》;1900年:《论今日各国待中国之善法》;1901年:《灭国新法论》《难乎为民上者(自由书)》《清议报一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》《中国积弱溯源论》《中国四十年来大事记》;1902年:《新民说》(至1906)《近世第一女杰罗兰夫人传》《匈加利爱国者噶苏士传》《论教育当定宗旨》《新史学》《新罗马传奇》《新中国未来记》《意大利建国三杰传》;1903年:《新英国巨人克林威尔传》;1905年:《俄京聚众事件与上海聚众事件》《德育鉴》《祖国大航海家郑和传》《代五大臣考察宪政报告》;1906年:《申论种族革命与政治革命之得失》等。。也许是这个缘故,“民气”的话语一直影响到上个世纪30年代,以致鲁迅在《非攻》里造了个“曹公子”来挖苦,让他对众人大叫道:“我们给他们看看宋国的民气!我们都去死!”④《鲁迅全集》第2卷,北京:人民文学出版社,1981年,第456页。此外,梁在使用“国民性”前后还并用过“国风”、“国性”的概念⑤参见《〈国风报〉叙例》《说国风》(1910)、《国性篇》(1912)。。梁使用“国民性”一词最早似见于《中国前途之希望与国民责任》,该文作于1911年,发表在同年3至5月《国风报》(即“第二年”)第5、7、10期,以明确独立的“国民性”词语形式使用该词不下30几处。1914年“欧洲大战”爆发后,作《丽韩十家文钞序》,就“国民性”给出明确定义:“国民性何物。一国之人。千数百年来受诸其祖若宗。而因以自觉其卓然别成一合同而化之团体以示异於他国民者是已。”梁此后才开始多用“国民性”,但皆为1918年以后的文字了⑥如《纪夏殷王业》《春秋载记》《欧游心影录》《佛典之翻译》《历史上中华国民事业之成败及今后革进之机运》《墨子学案》《清代学术概论》《教育与政治》《敬业与乐业》《复刘勉己书论对俄问题》《佛陀时代及原始佛教教理纲要》《墨子学案》《国产之保护及奖励》等。。由此可以断定,汉语中“国民性”一词非自梁启超始。

再看看严复的情况。作为“国民性”的同义词,严复除了一例“国民性习”⑦《群学肄言》,1898-1902译,上海文明编译书局,1903年。“特所欲为国人正告者,当知群之衰盛,视国民性习之何如”。此据商务印书馆1981年版《群学肄言(2)》“国拘第九”。《群学肄言》,1898-1902译,上海文明编译书局,1903年。“特所欲为国人正告者,当知群之衰盛,视国民性习之何如”。此据商务印书馆1981年版《群学肄言(2)》“国拘第九”。和两例“国民精神”外①《法意》,1902-1906译(?),商务印书馆,1904-1909年。商务印书馆1981年版《法意(1)》:第十九卷《论关于国民精神、行谊、风俗之法典》、《法意(2)》“第十一章·精神善敝之征验”:“复案:……虽然,是于觇国则然,见国民精神之至重耳,非曰创业垂统可以是自宽,抑明知其弊而不除不救也。”,一般多使用“民性”或“民气”,前者不见于梁启超,但在上面所见的英和辞书中却是一般用法之一,后者则与梁启超多用“民气”相一致(实际用例略)。严复还有一点与梁启超相似,那就是使用“国民性”一词较晚,到1914年的《建议提倡国民性案原文》(《宗圣汇志》1卷10期)才开始使用,就时间而言晚于梁启超。而此时不论在中国还是在日本,“国民性”已成了一个普通词。

还有一个大家是章太炎。未及全面调查,不好妄下结论,但至少在《民报》(1905年12月~1908年10月,26期)里未发现“国民性”一词的用例②根据小野川秀美编《〈民报〉索引》《民报索引》上、下册,京都大学人文科学研究所,1970年/1972年。。

由此似乎可以得出一个结论:清末民初最具影响力的梁启超、严复和章太炎均非“国民性”一词的在中国的传播者。

据朱京伟最近的研究报告,《清议报》(横滨,1898年12月~1901年11月,100期)出现的“三字词”中有“国民的”用语,但尚未见“~+性”的组词结构③根 据 朱京偉:《〈清議報〉に見られる日本語の借用》,関西大学アジア文化交流研究センター“アジア文化交流研究センター第7回研究集会·第6回国際シンポジウム《漢字文化圏諸言語の近代語彙の形成創出と共有》”,2007年7月28日~29日。另外,笔者亦据此直接向报告人请教过,得到的回答是在《清议报》上不见“国民性”一词。,这意味着《清议报》里当然还不可能有“国民性”这个词。以此拟推,此前的《时务报》上出现该词的可能性就更小。

究竟是谁在何时使用了“国民性”一词?有两项研究成果值得参考。一是羽白就“清末国民性问题的讨论”所做的研究。该研究把梁启勋《国民心理学与教育之关系》推定为“极可能是中国近代史上第一篇使用了‘国民性’一词并且为之下定义的著述”④参 见 羽白《清末国民性问题的讨论》,北京鲁迅博物馆《鲁迅研究月刊》1987年第8期和《就鲁迅“国民性”思想致函林非先生——读〈鲁迅对“国民性”问题的理论探讨〉》,《鲁迅研究月刊》1991年第1期。。梁启勋为梁启超胞弟,该文发表在1903年3月发行的《新民丛报》第25号。笔者也对此作了确认,并且认为,从调查词源的意义上讲,羽白的研究恐怕是1981年“鲁迅改造国民性思想学术讨论会”以来相关讨论的最富有实际意义的成果之一。不过,也存在着明显的缺点,那就是把国民性问题的讨论仅仅限制在“清末思想界”,而未涉及(或注意到)这个思想界与周边尤其是与日本思想界在话语上的直接联系。例如,梁启勋在开篇“著者识”里讲得很明白,“本篇据英人的尔西Dilthey译法儒李般Le bon氏所著国民心理学The Psychology of people为蓝本”⑤《新民丛报》影印本,台北艺文印书馆,1966年。,也就是说,该文及其“国民性”一语的定义均非他原创。在这个意义上,沈国威对东京都立中央图书馆“实滕文库”藏本《新尔雅》所作的研究便更具语汇传播学上的意义。《新尔雅》“是留日中国学生编纂出版的中国第一本解释西方人文和自然科学新概念的用语集。原书22.5×15.5cm,176页,竖排版,铅字印刷。扉页有‘元和汪荣宝/仁和叶澜/编纂/新尔雅/上海明权社发行’、版权页有‘光绪二十九年六月印刷/光绪二十九年七月发行’的字样”⑥沈国威編著:《〈新爾雅〉とその語彙 研 究·索引·影印本付》,白帝社,1995年,第1页。。其“第四篇 释群理”下的“释人群之成立”项里有如下解释:

各群所固有诸性质。谓之群性。群变为国。则群性亦变为国性。或曰国粹。或曰国民性。(标点和重点号皆照影印版原样)⑦沈国威編著:《〈新爾雅〉とその語彙 研 究·索引·影印本付》,白帝社,1995年,第211页。

光绪二十九年为公元1903年。这意味着“国民性”一词被正式载入用语集(也可以说是某种意义上的辞书)和梁启勋在文章里的使用都是在同一年。在还没有找到更早的用例之前,不妨把1903年定为“国民性”一词进入中文文献的元年。所谓“进入”是就该词的传播而言。沈国威的研究提供了这方面的重要启示。首先,作为近代语汇的背景,明治日本“经过30余年的努力,在1903年的当时,以新汉语和汉译语为代表的近代语汇已呈完成之观”①沈国威編著:《〈新爾雅〉とその語彙 研 究·索引·影印本付》,白帝社,1995年,第2页。。其次,编纂者汪荣宝、叶澜都是“到日本之前来,就已对西方学问具有相当知识”②沈国威編著:《〈新爾雅〉とその語彙 研 究·索引·影印本付》,白帝社,1995年,第5页。的留学生,“《新尔雅》也和其他中国留日学生的译书、杂志等出版物一样,是在日本完成写作和印刷之后,再通过国内书店销售的”③沈国威編著:《〈新爾雅〉とその語彙 研 究·索引·影印本付》,白帝社,1995年,第1页。;而且,从对语汇的考察结果来看,“几乎可断定”该用语集的语汇是“日本书的翻译或翻案”(虽然现在还无法确定出自哪一底本)④沈国威編著:《〈新爾雅〉とその語彙 研 究·索引·影印本付》,白帝社,1995年,第2页。。这虽然是就《新尔雅》语汇整体而言,但“国民性”一词的传播就包含在这条大的“路径”当中。也就是说,比起梁启超、严复、章太炎等那些大家来,当时的留日学生很可能是这一词汇的更为积极的使用者从而也是传播者。鲁迅亦为其中之一,1907年所作《摩罗诗力说》中便有“裴伦大愤,极诋彼国民性之陋劣”和“或谓国民性之不同”的用法。从这个意义而言,在当时的留学生杂志中或许还会找到更多的使用“国民性”的例子也未可知。

从上面对“国民性”的解释来看,《新尔雅》编纂者是将“国性、国粹、国民性”作为同义词看待的。“国性”一词较为少见,《康熙字典》、《明治期漢語辞書大系》以及上面所见明治时期英和辞书均无该词,疑为造语;民国之后,除了梁启超在《国性篇》(1912),严复在《思古谈》(1913)、《读经当积极提倡》(1913)、《导扬中华民国立国精神议》(1914)等文中正式使用外,至今几乎不传。

问题是“国粹”。在《新尔雅》中虽作为同义词与“国民性”同时出现,但我以为,这个词应略早于“国民性”进入中文。“国粹”也是明治时代的新词,前出《明治のことば辞典》取该词的最早用例是北村透谷作于明治二十二年(1889)的文章,沈国威在做“国粹”语志时沿袭了这一看法⑤参照《近代日中語彙交流史》,笠間書院,1994年,第298页。。不过,以我的阅读所见,该词的用例还要早些,至少在明治二十一年(1888)就已经有了。例如,志贺重昂在他为《日本人》杂志第二号撰写的社论中,不仅提出“国粹”的概念,而且还明示这一概念译自英语Nationality⑥《〈 日本人〉が懐抱する処の旨義を告白す》,《日本人》第二号社説,明治二十一年(1888)4月18日。原文:“大和民族をして瞑々隠約の間に一種特殊なる国粋(Nationality)を剏成発達せしめたる。”此据《日本人》复刻版第1卷。。明治三十年(1897)中泽澄男等编《英和字典》(東京大倉書店,国会図書館)作为译语收入该词并与其他对译词语排列在一起:“Nationality①愛國;②民情,國風;③人民,人種,④本國;國体;國粋。”《広辞苑》(第五版,岩波書店,1998年)“国粋”词条可代表现在一般的解释:[その国家·国民に固有の、精神上·物質上の長所や美点(中译:其国家、国民固有的精神上和物质上的长处或优点)]。

《日本人》由志贺重昂(Shiga Shigetaka 1863-1927)、三宅雪岭(Miyake Setsurei 1860-1945)、杉浦重刚(Sugiura Shigetake 1885-1924)等政教社成员创办,与陆羯南(Kuga Katsunan 1857-1907)等翌年由《东京电报》(明治二十一年〔1888〕4月9日创刊)改名为《日本》(明治二十二年〔1889〕2月11日)的报纸一道,因鼓吹保存“国粹”而有名,从第二号起发行量就跃升至12212部⑦《新 聞·雑誌の発行数》,《官報》明治二十二年(1889)二月十四日。此据《明治ニュース》(明治ニュース編集委員会編,毎日コミュニケーションズ,1984年)第Ⅳ卷第312页。,仅半年便被当时媒体报道为“在杂志中有数一数二之评”⑧《発 刊以来盛業·祝宴を開く》,《東京日日新聞》明治二十二年(1889)一月九日。此据《明治ニュース》(明治ニュース編集委員会編,毎日コミュニケーションズ,1984年)第Ⅳ卷第588页。的杂志,从而成为明治中期以后的重要杂志之一。在中国,正如沈国威所指出的那样,这个词因“保存国粹”的主张而得以广为人知⑨《近代日中語彙交流史》,笠間書院,1994年,第299页。。不过,有一点需要指出,《日本人》和《日本》所主张的“保存国粹”,即所谓国粹主义,虽然是对过度欧化主义倾向的反弹,但也并不是为本国护短的保守主义,具有一种鲜明的取长补短,从而发展自身的面对西方文明的主体性态度。例如志贺重昂“告白”保存国粹的“旨义”道:“并非彻头彻尾保存日本固有之旧分子,维持旧元素,而只欲输入泰西之开化,以日本国粹之胃器官咀嚼之,消化之,使之同化于日本之身体者也。”①前出《〈日本人〉が懐抱する処の旨義を告白す》。而三宅雪岭也强调:“余辈倡导国粹论,发扬日本特有之元气,振兴日本固有之秀质,以维持国家之独立开达,其理由自明,同时亦在于警戒所谓欧洲主义人士,徒见他国之美,而忘自家之国,自家之身,以力挽今日既已盛行之流弊。”②《余輩国粋主義を唱道する豊偶然ならんや》,《日本人》第二十五号,明治二十二年(1889)五月十八日。因此,明治二十年代初开始的以《日本人》和《日本》为中心展开的所谓“国粹主义”,不仅不同于后来高山樗牛等人的“日本主义”乃至更加走向极端的“国家主义”,而且也与作为文化之反动而出现的中国的“保存国粹”尤其是“五四”前后话语中的“国粹”有着性质上的区别。换言之,“国粹”这个诞生在明治日本的新词进入中文之后,在语感甚至是意思上发生了不小的扭曲和改变。

不过,至少在《新尔雅》中,基本还是按照原义来把握的。例如,“以发挥本国固有特性者。谓之国粹主义”(“释人群之理想”,前出沈国威影印本第213页)。而在此之前,梁启超已开始使用“国粹”,如1901年《南海康先生传》:“其於中国思想界也,谆谆以保存国粹为言”;《中国史叙论》:“以中国民族固守国粹之性质,欲强使改用耶稣纪年,终属空言耳”等。虽有语义上的微妙变化,但“国粹”一词仍具有非常明显的“日本”背景。例如1902年梁启超致信康有为解释他为何反对康有为“保教”(即所谓“保存国粹”)主张时说:“即如日本当明治初元,亦以破坏为事,至近年然后保存起。国粹说在今日固大善,然使二十年前而昌之,则民智终不可得开而已。”③丁文江、赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第278页。这“国粹说”显然是指上面提到的以《日本人》杂志为核心的“国粹主义”。又,黄公度同年八月在致梁的关于“国粹”的信里,谈的也是同一件事:“公谓养成国民,当以保国粹为主义,取旧学磨洗而光大之。至哉斯言,恃此足以立国矣。虽然,持中国与日本校,规模稍有不同。日本无日本学,中古之慕隋、唐,举国趋而东,近世之拜欧、美,举国又趋而西。当其东奔西逐,神影并驰,如醉如梦,及立足稍稳,乃自觉己身在亡何有之乡,于是乎国粹之说起。若中国旧习,病在尊大,病在固蔽,非病在不能保守也。”④丁文江、赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第292页。或许,正是由于有黄遵宪指出的中国国情的区别,才导致了“国粹”之语义在汉语里发生变化。此外,在同时期的严复和《民报》里也有很多“国粹”的用例。

总之,“国粹”与“国民性”是日语在不同时期对Nationality的翻译,它们以同样的先后顺序进入中国后还并行了很长一段时期,并分化为两个彼此不同的词语。

八、结论

“国民性”在日语中作为一个词语的出现,远远滞后于这个词语所表达的意识(概念),是日语对英语Nationality(或National character)长期翻译(消化吸收)的结果——这种翻译直到大正时期即1910年代以后该词被正式收入各种“现代”辞典仍未结束,并且为现在留下了汉语和外来语两种形态,即“国民性”和“ナショナリティー”。本文确认该词在日语中的最早使用是时间为甲午战争后的1895年,并把从“日清战争”(甲午战争)到“日俄战争”之后的十几年间看作该词的滥觞和普及期,其标志分别是《国民性与文学》(1898)和《国民性十论》(1907)。战争进一步强化了明治以来的“国家”、“国粹”、“国权”、“民族”即所谓Nationalism意识,从而催生了“国民性”一词。反过来说,后来人们以“国民性”这个词所描述的明治以来的“国民性思想”,有相当长的一段时间其实都并不是以“国民性”这个词而是以其他方式来表述的。从形态而言,其可分为两类:一类是行文中大量使用的描述性词组,就像在《明六杂志》或高山樗牛等人的文章里所看到的那样;另一类是单词,就像在英学辞书中所看到的那样。这意味着“国民性”一词在诞生和被人们广泛使用以前,曾有过大量而丰富的表达该词词义的词语形态。这里要强调的是,“国民性”一词的定型,意味着对此前词语形态的整合,但不能作为“诞生思想”或“把握思想”的标志。

在这个前提下,清末以来中国关于“国民性”问题的讨论和该词语的使用也就容易理解和整理了。如上所述,20世纪的第一个十年,正是“国民性”这个词所代表的话语在日语中急剧膨胀的时期,思想鲜活的留日学生成为将该词积极带入汉语的传播者。然而,使用“国民性”一词与否并不完全等同是否具有“国民性”问题意识。梁启超和严复等人使用该词的时间不仅晚于《新尔雅》,也晚于鲁迅,但不能因此说他们在对这个问题的认识上滞后于后者。事实上他们都是更早的先觉者,只是不用“国民性”这个词而用别的词罢了。对外来词汇的不同择取倾向也是值得探讨的现象。现在已知,他们在使用“国民性”以前更愿意使用带有古典意味的词语,诸如“民风”、“国粹”、“民性”、“国风”等。而这些词语不论在《新尔雅》还是在鲁迅当中都与“国民性”一词的使用并行不悖。这就是说,新一代学子在受上一代启蒙的同时或者之后,已开始通过留学获取新知,用鲁迅的话说,就是“别求新声于异邦”。这“别求”并不意味着对先行者的否定与抛弃,而是意味着后者在“世界识见”方面比他们的先辈更加“广博”①鲁迅:《摩罗诗力说》,《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社,1981年,第65页。,在冲破古典言语的桎梏方面走得更远。汉语就是在近代以来这容纳百川、博采外来词汇的过程中进化为“现代汉语”。

至于“国粹”或“国民性”在日语中关于本国多肯定倾向(至少也是中性)、而在汉语中多否定或批判倾向的问题,与近代以来日本的崛起和中国的衰败这个大背景有关。“崛起”的标志是日清、日俄两场战争,而同一时期也正是中国被瓜分的危机最为严峻的时期,所以同是在讲“国民性”,强者胜者的“国民性”语义自然与弱者败者的有很大不同。事实上,在明治时代日本论者所做的国民性讨论中有多少语涉“支那国民性”,这种议论与日本的国民性讨论有怎样的关系,对中国的国民性问题讨论又产生怎样的影响等问题,一直是我关注的课题,并将在今后予以探讨。

最后,话题还要再次回到汉语中的“国民性”上来。这个在清末民初经有识之士前赴后继的努力导入的词汇,1949年以后实际上遭到了人为扼杀,详细内容请参阅本文开篇所提到的。“国民性”话语权的恢复,是上个世纪80年代。但至今在几乎所有能为“国民”所看到的辞典中还都找不到这个词。这不仅是一个词的中断,也意味着在“近代”与“现在”存在着意识断层。隔断不意味着对近代的超越。如果说上个世纪八十年代曾有过一次“拨乱反正”,那么我愿将本文看作自那时以来所提问题的一次承接。

本文原刊于(日本)佛教大学《文学部论集》第92号(2008年)。