宁波平原地面沉降全耦合数值模拟研究

2013-10-23张弘怀郑铣鑫唐仲华侯艳声

张弘怀,郑铣鑫,唐仲华,侯艳声

(1.宁波市地质环境监测站,浙江宁波 315040;2.中国地质大学(武汉)环境学院,湖北 武汉 430074)

宁波平原是长江三角洲地区遭受地面沉降危害较严重的区域之一,地面沉降监测工作开展较早,如郑铣鑫[1~2]等在2000年前后对城市地面沉降研究及其发展趋势的分析,已就地面沉降主要因素变迁有所考察;武强[3]、郑铣鑫[4]等对沿海地区相对海平面上升过程中地面沉降防治策略进行了讨论。宁波平原地面沉降历史较长,自20世纪60年代大量抽取地下水出现地面沉降迹象以来,释水性区域地面沉降范围不断扩大,程度不断加深;至20世纪90年代,随着城市化建设加快推进,各种人为活动[5~6](特别是不合理工程建设)加剧了市区地面沉降的程度及其危害,成为地面沉降发展的重要影响因素。2008年底,市区地下水禁限采后,地面沉降漏斗继续缓慢扩张,监测中心沉降量持续增加,并相继出现了多个新型小漏斗,致单纯释水性区域地面沉降理论与实际产生较大偏差,迫切要求完善新的地面沉降理论及计算模型。近几年,不断有学者开展地下水开采及城市动静荷载耦合作用地面沉降等方面的研究工作[7~8],本文基于三维 GIS有限差分法推导耦合模型的离散方程,建立参数随应力应变变化的地下水开采和区域建筑荷载双重作用下的动态地面沉降方程,接入建筑荷载随机统计模型模块,通过拟合、验证和评估沉降数据,最后预测宁波平原地面沉降发展趋势。鉴于宁波平原地面沉降历史成因的代表性及其第四系地质单元的相对完整独立性,使深入研究其地面沉降历史变迁和全耦合数值模拟工作具有典型意义。

1 模型建立

1.1 由Biot理论推导全耦合方程

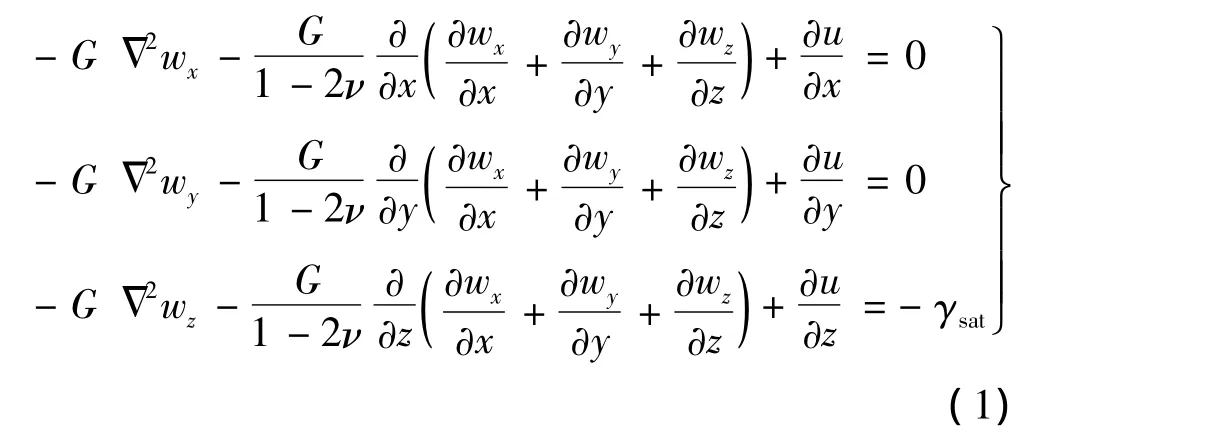

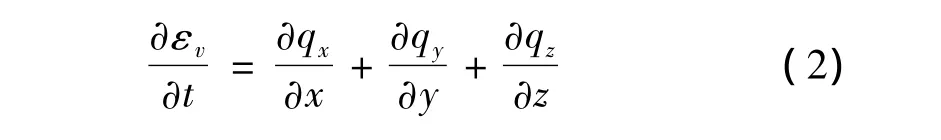

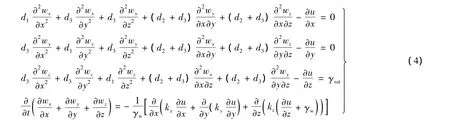

根据土体的三维平衡方程、本构方程、几何方程和有效应力原理,可以推导出采用位移和孔隙压力表示的平衡微分方程为:

式中:G——引力常数;

ν——泊松比;

Δ——拉普拉斯算子;

w——位移;

u——孔隙压力;

γw——水的重度。

根据达西定律,假定土体为饱和状态,根据饱和土体的连续性,即单位时间单位体积土体的压缩量等于流过土体单位表面的流量变化之和,即:

由达西定律和式(2)得:

式中:ε——单位体积变化量;

t——时间;

q——流量;

k——渗透系数。

式(4)即为Biot理论推导的地面沉降全耦合模型,由于该方程比较复杂,一般采用有限元求解该方程。

1.2 研究区概况

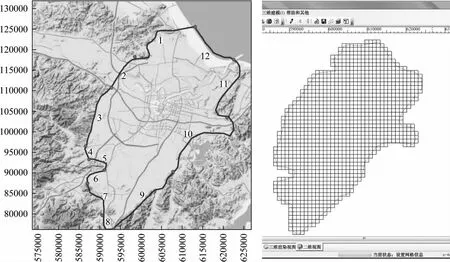

本文所指研究区系指以宁波市区为中心约1000km2的宁波平原,包括海曙区、江东区全部以及江北区、鄞州区、镇海区、奉化市的平原部分。

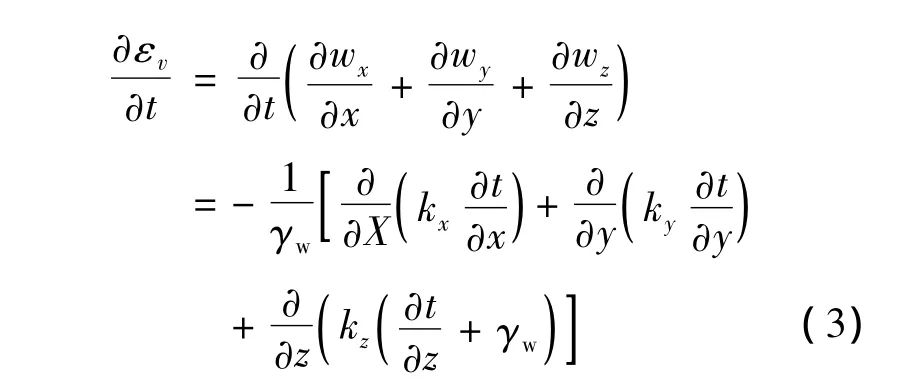

自第四纪中期以来,在多次海陆变迁历史下,宁波平原堆积了一套由陆相到海陆交互相的松散沉积物(图1),市区厚90~100m。宁波平原第四系含水层组主要是第Ⅰ含水层组()和第Ⅱ含水层-)。第I含水层组包括I1含水层、I2含水层以及夹在其中的第三硬土层,第I含水层组上层顶板埋深50~60m,平均厚度6.4m,下层埋深60~72m,平均厚度7m。第Ⅱ含水层顶板埋深60~90m,平均厚度10m,向上游变薄,部分地段直接覆盖在基岩之上。

根据研究区水力特征、地层变形特征,以及粘土层水位滞后对地面沉降的影响,将研究区地层分为13层:上部海相淤泥质粘土、中部海相软塑粘土、底部冲海相软塑粘土、黄色硬土层、第二软硬层上部软土层、第二软硬层中部硬土层、第二软硬层下部软土层、第I1含水层、第三硬土层、第I2含水层、第四硬土层、第II含水层和第五硬土层。

图1 宁波平原第四系松散层典型水文地质剖面图Fig.1 Typical hydrogeololgical sections of the Quaternary sediments in the Ningbo plain

1.3 数值建模

本次数值模型考虑抽水和区域建筑荷载双重作用下的地面沉降,模拟插件以MapGIS K9平台[9~10]进行开发。

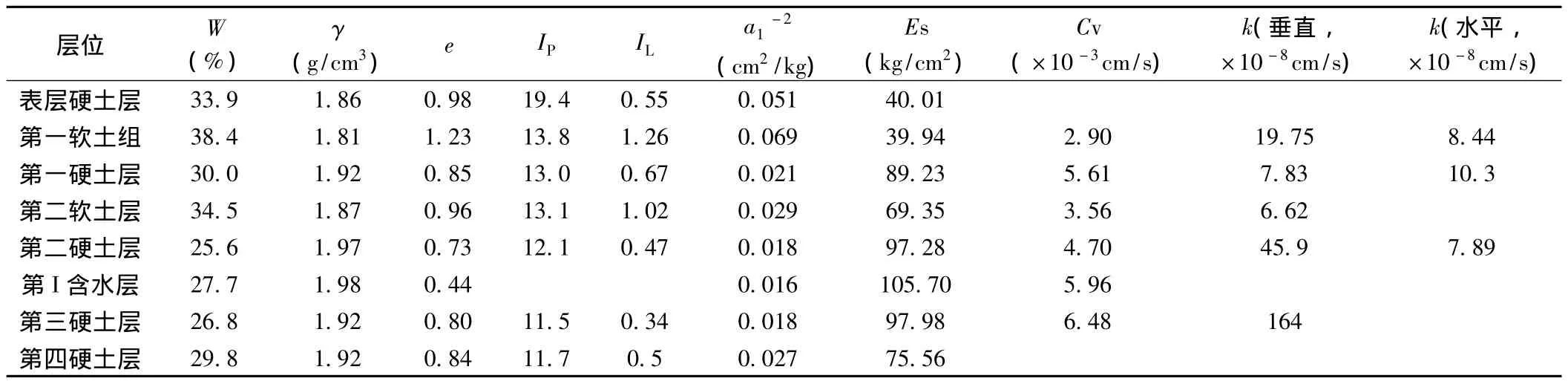

1.3.1 研究区网格划分

宁波平原第四系松散层是本次地面沉降数值模拟的重点,面积约1000km2,垂向厚度约100m。网格剖分x向为88个,y向为114个,共13层,有效单元格为54028个,平面空间步长为500m×500m(图2)。

图2 宁波地面沉降研究区边界和空间区域网格离散图Fig.2 Boundary and space grid discrete map showing the land subsidence area in the Ningbo plain

1.3.2 研究区参数选取

参数选取是数值模拟的重要环节,研究区参数选取拟从地下水和土体应力应变数据分别录入。

(1)地下水。边界条件:地下水上边界、底边界以及各层侧边界;初始条件:各层水位初始条件;含水层参数:各含水层主方向渗透系数、重力给水度、弹性储水系数和有效孔隙度;源汇项:包括大气降水补给、蒸发排泄、河流、水库、湖泊、渠系、点状开采和面状开采等;观测项:各监测井的水位监测值。

(2)土体应力应变。边界条件:位移上边界、底边界以及各层侧边界;初始条件:各层位移初始条件;岩土参数:各层土体弹性模量、剪切模量、泊松比和容重;附加应力:包括点状荷载和面状荷载。

值得提出的是,文中数值模拟城市建设引发区域荷载动态变化过程是在地面沉降监测资料和城市遥感影像解译基础上,建立宁波市区区域建筑荷载随机统计模型得到的。根据统计模型的数值验算,2000年是区域建筑荷载对地面沉降有明显影响的分界期。

表1 典型土层物理力学性质参数表Table 1 Physical mechanical parameters of typical soil layers

2 拟合分析及趋势预测

2.1 拟合分析

2.1.1 水位拟合分析

分别选取代表第Ⅱ含水层的76号监测井和水1-1监测井,代表第I含水层的测1孔隙水压力孔和测3孔隙水压力孔实施水位拟合分析(图3),由拟合成果可得,不同层位地下水动态模拟趋势基本保持一致,作为主要开采层的第Ⅱ含水层拟合精度高于第I含水层。

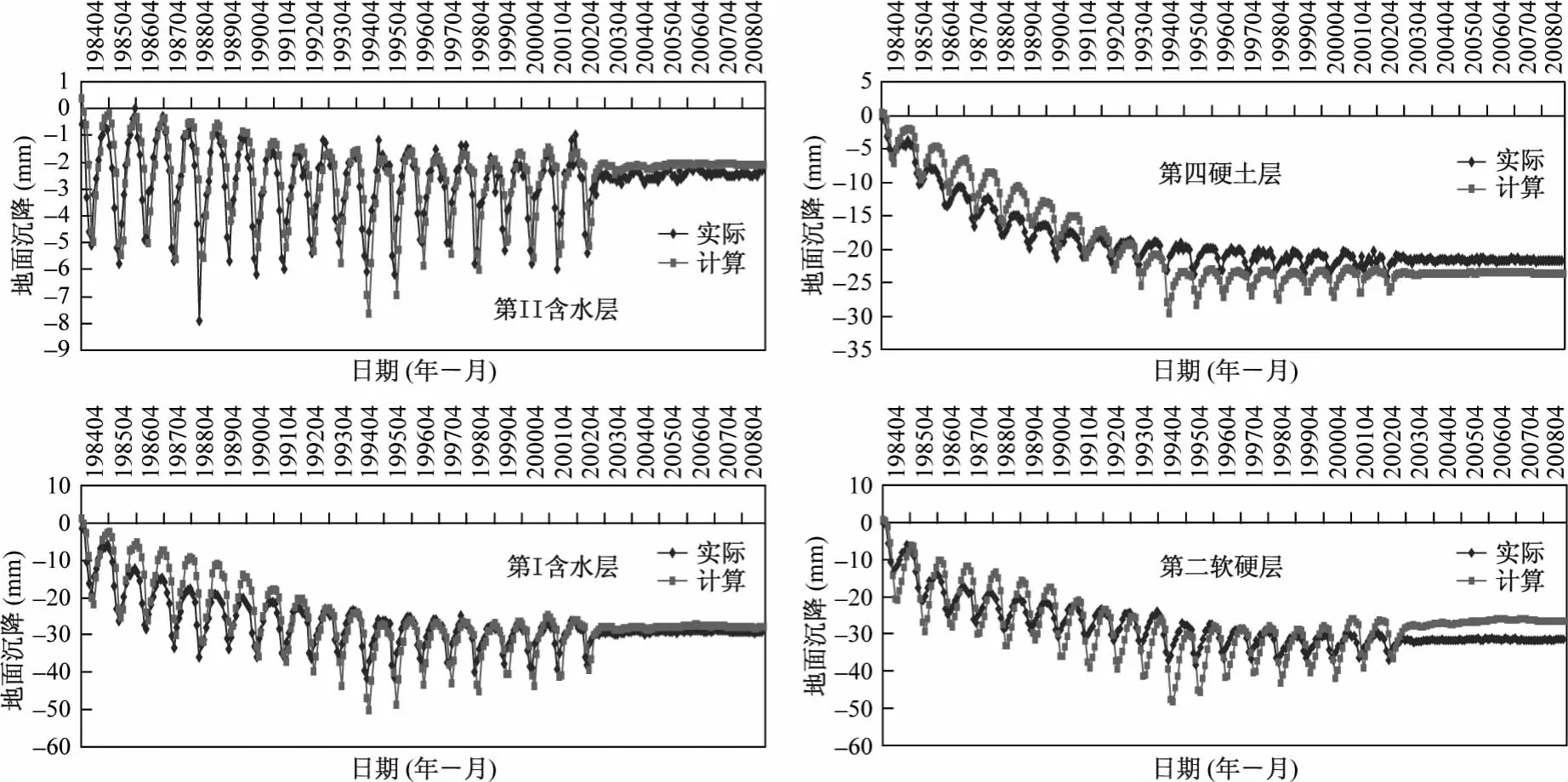

2.1.2 地面沉降对比图

选取第Ⅱ含水层、第四硬土层、第I含水层和第二软硬层进行地面沉降拟合分析(图4),由拟合成果得到,不同层位地面沉降动态模拟趋势基本保持一致,作为主要开采层的第Ⅱ含水层拟合精度要明显高于其它地层。

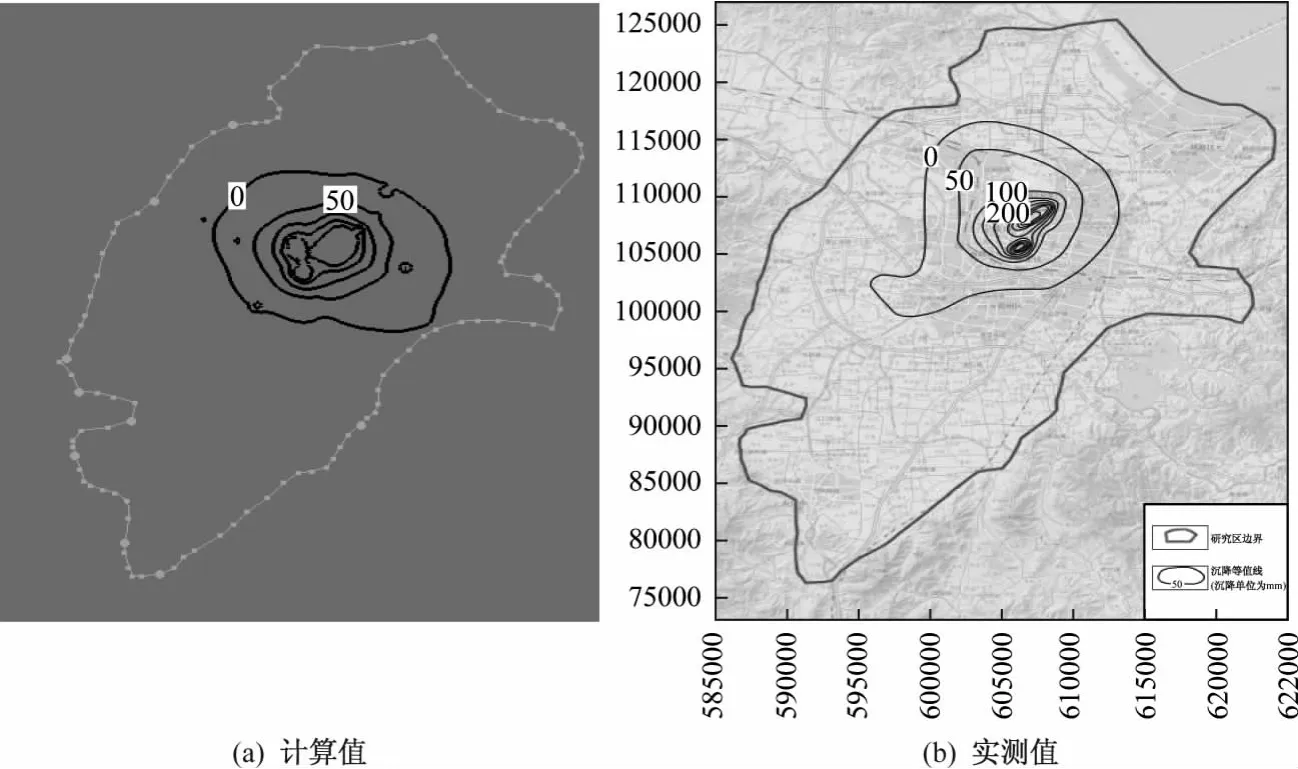

2.1.3 区域性地面沉降拟合分析

图3 不同含水层代表性监测孔水位拟合Fig.3 Matching result of the tipical monitoring well of the diffenent aquifer

图4 不同层位地面沉降拟合成果图Fig.4 Matching result of the subsidence of different soil layers

选取代表性较强的宁波平原地面沉降累计等值线图(1964~2001年)进行对比分析(图5),由拟合成果可得,拟合等值线漏斗中心与实测漏斗中心基本重合,沉降区域面积较为接近,拟合等值线间距与实测等值线趋势亦保持基本一致。

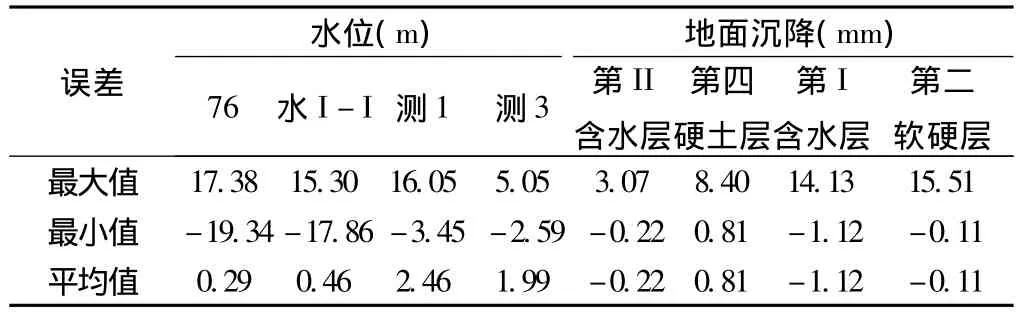

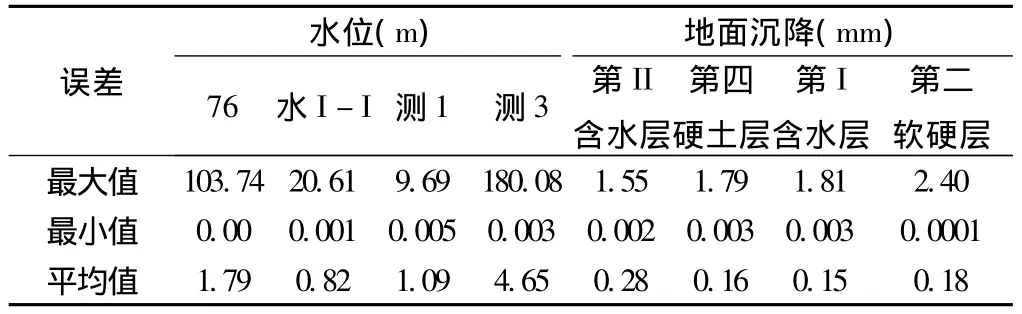

2.2 可靠性评价

从整体趋势拟合分析,各水位和地面沉降监测孔的计算值与实测值整体趋势一致,说明整体上模型可靠。另外,通过对地下水和地面沉降长系列拟合分析,水位误差大于地面沉降误差,但平均误差均控制在5%以内(表2、表3)。

表2 绝对误差分析表Table 2 Absolute error analyses

图5 宁波平原地面沉降累计等值线对比图(1964~2001年)Fig.5 Accumulated subsidence isoline contrast diagram in the Ningbo plain from 1964 to 2001

表3 相对误差分析表Table 3 Relative error analyses

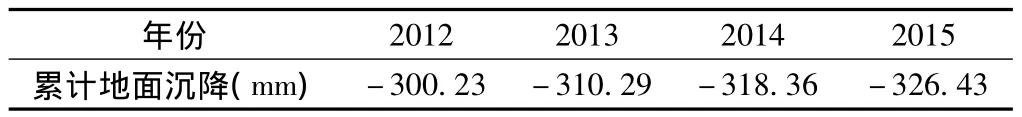

2.3 地面沉降趋势预测

以1983年为起始年,在现有城市化速度下,对沉降监测中心地面沉降趋势进行预测(表4)。

表4 宁波平原地面沉降趋势预测成果表Table 4 Land subsidence trend prediction results in the Ningbo plain

2.4 地面沉降工程地质分析

多年监测表明,宁波市地面沉降主要发生在上部软土层,近十年浅部土层平均压缩量约8mm/a,其厚度仅占第四系总厚度的22%,而压缩量约占地面沉降的80%。预测结果显示自1983年起到2012年累计沉降量为-300.23mm,与实测值-304.6mm较为接近,其中,以粘土、淤泥质粘土为主的第一软土组,其预测累计沉降量达到-234mm,占2012年预测累计沉降量的78%,接近多年观测比率。另外,进入21世纪以来,不合理工程施工及动静荷载剧增已成为宁波市地面沉降的主要因素,2011年之后,沉降监测中心区域,工程建设等外部营力区域性增长较快,2012年沉降监测中心实测沉降量更突破20mm/a,与本次模型预测值-21.06mm也基本吻合。

3 结论与建议

(1)基于Biot理论的三维地下水渗流场与应力场耦合对宁波平原开采地下水和区域建筑荷载叠加作用下的地面沉降进行有限元全耦合数值模拟,相对平均误差能控制在5%以内,显示模型可靠度较高。

(2)模拟预测结果显示,至2012年底,浅部软土层累积地面沉降值约占总沉降量的78%,接近多年实际观测水平。

(3)预测到2015年沉降中心沉降量为-326.43 mm,工程性荷载对地面沉降作用不可忽视,在禁限采地下水的同时,必须加大工程性地面沉降防治力度。

(4)大规模城市化建设及海洋经济必须充分考虑沿海地区环境承受能力,在易遭受工程性地面沉降影响的海积平原区,更应做到合理选址、优化布局、规范设计施工,促进地质环境可持续利用及经济社会可持续发展。

[1]郑铣鑫,武强,侯艳声,等.城市地面沉降研究进展及其发展趋势[J].地质论评,2002,48(6):612-618.[ZHENG X X,WU Q,HOU Y S,et al.Advances and Trends in Research on Urban Land Subsidence[J].Geological Review,2002,48(6):612 - 618.(in Chinese)]

[2]郑铣鑫,武强,侯艳声,等.关于城市地面沉降研究的几个前沿问题[J].地球学报,2002,23(3):278-282.[ZHENG X X,WU Q,HOU Y S,et al.Some Frontier Problems on Land Subsidence Research[J].Acta geoscientia sinica,2002,23(3):278 - 282.(in Chinese)]

[3]武强,郑铣鑫,应玉飞,等.21世纪中国沿海地区相对海平面上升及其防治策略[J].中国科学D辑,2002,32(9):760 -766.[WU Q,ZHENG X X,YING Y F,et al.The 21st century China's coastal areas relative sea level rise and its control strategies[J].Science in China(series D),2002,32(9):760 -766.(in Chinese)]

[4]郑铣鑫,武强,应玉飞,等.中国沿海地区相对海平面上升的影响及地面沉降防治策略[J].科技通报,2001,17(6):52 -56.[ZHENG X X,WU Q,YING Y F,et al.Impacts of Relative Sea - level Rising and Strategies of Control of Land Subsidence in Coastal Region of China [J].Bulletin of Science and Technology,2001,17(6):52 -56.(in Chinese)]

[5]介玉新,高燕,李广信.城市建设对地面沉降影响的原因分析[J].岩土工程技术,2007,21(2):78 -82.[JIE Y X,GAO Y,LI G X.Analysis on the Land Subsidence Induced by City Construction [J].Geotechnical Engineering Technique,2007,21(2):78-82.(in Chinese)]

[6]丁德民,马凤山,张亚民,等.高层建筑物荷载与地下水开采叠加作用下的地面沉降特征[J].工程地质学报,2011,19(3):433 - 439.[DING D M,MA F S,ZHANG Y M,et al.Characteristics of land subsidence due to both high-rise building and exploitation of groundwater in urban area[J].Journal of Engineering Geology,2011,19(3):433 -439.(in Chinese)]

[7]董国凤.地面沉降预测模型及其应用研究[D].天津:天津大学,2006.[DONG G F.Land subsidence prediction model and application research [D].Tainjin:Tianjin University,2006.(in Chinese)]

[8]方海东,刘义怀,施斌,等.三维地质建模及其工程应用[J].水文地质工程地质,2002,29(3):52-55.[FANG H D,LIU Y H,SHI B,et al.3D geosciences modeling and its engineering application[J].Hydrogeology and Engineering Geology,2002,29(3):52 -55.(in Chinese)]

[9]肖乐斌,钟耳顺,刘纪远,等.GIS概念数据模型的研究[J].武汉大学学报:信息科学版,2001,26(5):387-392.[XIAO L B,ZHONG E S,LIU J Y,et al.Spatial Conceptual Data Model of GIS [J].Geomatics and Information Science of Wuhan University,2001,26(5):387 -392.(in Chinese)]

[10]李德仁,李清泉.一种三维GIS混合数据结构研究[J].测绘学报,1997,26(2):128 -133.[LI D R,LI Q Q.Study on a hybrid data structure in 3D GIS[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,1997,26(2):128 -133.(in Chinese)]