探究转基因

2013-10-21策划纪玉英

□ 策划:高 军 纪玉英

采写:本刊记者 席春慧 丁 玲 陈 晨

▲插画/张珍珍

近十几年时间里,国内市场上从食用油到饲料,从副食到主粮,转基因技术已经逐渐延伸到诸多食品种类。与此同时,我国的《农业转基因生物安全管理条例》也于2001年5月23日开始实行。我国政府为加强对转基因食品的监督管理,根据《中华人民共和国食品卫生法》和《农业转基因生物安全管理条例》也制定了相关管理办法,并于2002年7月1日起实施《转基因食品卫生管理办法》。然而同样是在这十几年里,对于转基因食品安全与否的讨论也始终没有得出结论,而且愈演愈烈,支持与反对的声音各有道理且相持不下。那么转基因具体是一种什么样的技术?目前已经发展成熟的转基因技术还有哪些不明之处?抛开各家言论,本文追根溯源,不问对错,冷静分析在基因的大范畴中,转基因究竟是一项什么样的技术,产出的食品究竟和传统食物有什么差别?为此,本刊记者采访了国内权威专家。

生物基因的发现与发展

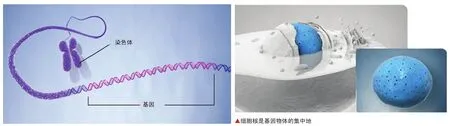

所谓基因,即遗传因子,是遗传的物质基础,是DNA或者RNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列。基因通过复制把遗传信息传递给下一代,其后代便会出现与亲代相似的性状。遗传因子最早出现在孟德尔的逻辑推论中,19世纪60年代,遗传学家孟德尔提出了生物的性状是由遗传因子控制的观点。20世纪初期,遗传学家摩根在实验中发现基因存在在染色体上,并且其排列呈线性。由此,摩根得出重要结论,染色体是基因的载体。但是这并不是基因的本质,随着分子遗传学的发展,20世纪50年代后沃森和克里克提出DNA的双螺旋结构,即基因是具有遗传效应的DNA片段观点,人们才认识基因的本质,使分子生物学手段来修饰基因成为可能。

20世纪50年代,美国科学家沃森和英国科学家克里克对DNA分子双螺旋结构的阐明,标志着遗传学的发展进入了分子遗传学阶段。在那之后的20年里,分子遗传学取得了突飞猛进的发展,主要包括:遗传密码的破译,真核生物基因非连续结构的发现,等等。从20世纪70年代开始,伴随着限制性内切酶的发现,以人类定向改造生物遗传性状为目的的基因工程应运而生。基因工程的发展,使人类进入了控制和改造生物的新时代。作为进化历程中的最高级生物,人类基因的研究与探索可谓意义深远。“人类基因组计划”成为基因研究过程中尤其重要的一项公关项目在全球范围内开展进行,我国也于1999年参与承担了该研究计划中的部分研究任务。全国人大副委员长、原卫生部部长陈竺院士早在2000年为本刊撰写的“人类基因组计划(Human Genome Project,HGP)现状与展望”一文向读者系统介绍了基因遗传以及人类基因组计划研究情况。人类基因组图谱就像一张地图,能说明构成每个人体细胞DNA的30亿个碱基对精确排列。人类基因十分复杂,而即便是最简单的生命体也需要382个基因来构成。每个DNA分子上有多个基因,每个基因又含有成百上千个脱氧核苷酸。由于不同基因的脱氧核苷酸排列顺序不同,因此就出现了不同基因传递不同遗传信息的情况。基因不仅仅是传递遗传信息,同时它也通过突变改变这种自身的缔合特性。存储着生命从孕育到生长再到凋亡整个过程的信息。生物体的生老病死等一切生命现象都与基因有关,通过复制、修复、突变来完成生命繁衍、细胞分裂甚至是蛋白质合成等等重要的生理过程,是决定生命健康的内在因素。

一个基因内部可以遗传的结构的改变,又称为点突变,通常可引起一定的表型变化。广义的突变包括染色体畸变,狭义的突变专指点突变。大多数突变则会导致疾病,当然也会发生非致病突变。非致病突变会给自然选择带来原始材料,使生物在自然选择中选出最适合自然的个体。通过选择可以改变动植物品系的某一遗传性状的外显率和表现度,因为基因的作用往往会受到一系列修饰基因或背景基因型的影响。

▲中国科学院植物研究所研究员蒋高明教授和同事正在研究转基因作物

基因工程如今已经被运用在生产、军事、医疗等众多领域,其中转基因食品便是倍受关注的一项,它与百姓生活息息相关。随着61位院士联名要求加快转基因水稻产业化事件的发生,再次将转基因食品推到风口浪尖,该技术推广是福是祸,争论再次爆发。

转基因究竟“转”在何处

人们常说的“遗传工程”、“遗传转化”实际都是转基因的同义词。转基因技术主要是指利用重组DNA技术和物理、化学以及生物学等方法把重组DNA分子导入生物体的技术。人工分离和修饰过的基因被导入生物体基因组中而引起生物体性状的改变。如今人们更倾向于将改变动植物原有性状的技术称为转基因技术。常用的转基因方法和工具包括显电激法、脂质体介导基因转化法、微注射、基因枪,等等。应用转基因技术构建的生物称为转基因生物,包括转基因植物、转基因动物和转基因微生物。而转基因食品通俗地讲,就是利用转基因生物生产和加工的食品。与转基因植物、动物和微生物相对应,转基因食品也可分为转基因植物食品、动物食品以及微生物食品。常规的药用蛋白大部分是利用生化的方法提取或微生物发酵获得的,这类活性物质一般在活细胞中含量甚微,且提取过程复杂,成本高,远远满足不了社会的需要。应用转基因植物来生产这些药用蛋白,包括疫苗、抗体、干扰素等细胞因子,可以利用植物大田栽种的方式大量生产,大幅度降低生产成本,提高产量,还可以获得常规手段无法获得的药物。对转基因植物进行研究的主要目的是提高多肽或工业用酶的产量,改善食品质量,提高农作物对虫害及病原体的抵抗力。同时,这种新品种还具备高产、优质、抗病毒、抗虫、抗旱、抗涝等优点。利用分子生物学技术将某些生物的基因转移到其他物种上,改造生物遗传物质生产的食品就是人工转基因食品。目前我们常说的转基因食品简单来讲就是以转基因生物为直接食品或原料加工生产的食品。

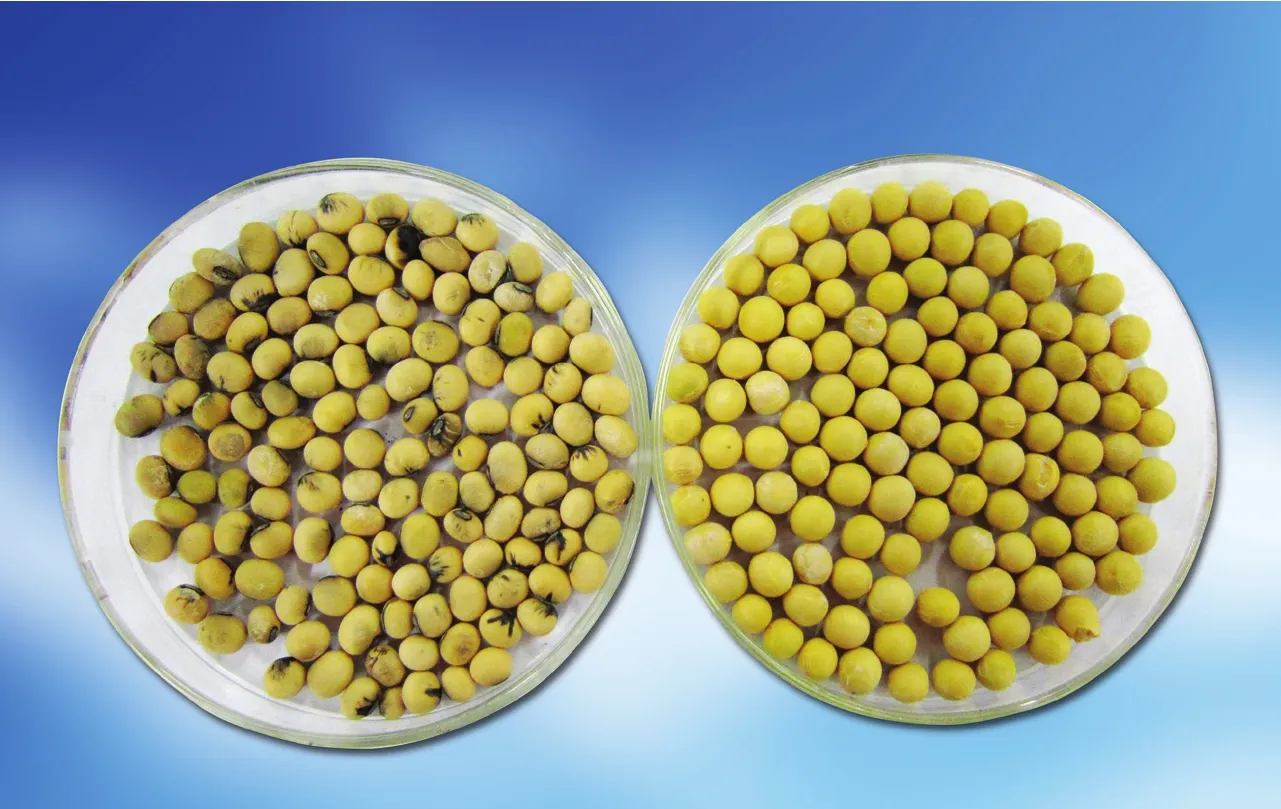

▲转基因大豆(左)和普通大豆(右)

▲转基土豆

世界第一例转基因作物是于1983年问世的烟草和马铃薯。从那开始,转基因作物研究就迅速发展。转基因食品研究经历了几十年历史之后,在1994年,延熟保鲜转基因番茄代表转基因食品首次经过美国政府批准走向市场,使转基因食品走向了商业化。经过两年时间,转基因作物商品化应用进入迅猛发展时期,其中大豆种植尤为突出。2001年全球范围内的转基因食品种植面积已经达到980万平方米。

我国第一例转基因食品走向市场的标志是1997年耐贮存番茄获准商品化生产,并进行小面积种植。从品种上看,转基因大豆、转基因玉米、转基因棉花和转基因油菜是四大作物。我国批准商业化的转基因农作物有19种,其中作为食品加工原料的有12种。目前直接使用的转基因农产品是木瓜,产量最大的转基因产品则是转基因大豆油。

中国现在要为全世界22%的人提供粮食,却只有全世界可耕种土地的7%。在全球气候变化,生态环境恶化,城镇化发展等给农业发展带来严峻挑战的大背景下,发达国家面临农业投入和成本增加,发展中国家面临人口膨胀、环境破坏、粮食短缺等问题。对转基因持支持态度的一方对于发展转基因食品的初衷,大多是认为推动转基因作物有助于改变传统生产模式,为农民带来良好的经济效益,为环境改善提供动力。

转基因的“正负”作用

北京中国医药大学中药学院副研究员李卫东向记者描述了他的一个实验。为了研究转基因作物的抗虫能力,将棉铃虫放在转基因棉花作物中进行观察。棉铃虫没有任何异样,以吃棉花为生。但是转基因棉花吃下去后,棉铃虫纷纷死亡。经分析发现这是由于转基因改变了棉花的生物基因结构,增加了Bt基因,进而分泌出有毒的Bt蛋白,棉铃虫吃下去之后一方面食物中毒,另一方面食物又无法消化,最终造成死亡。这种情况持续一段时间之后,转基因棉花克服了这种只吃棉花的棉铃虫的侵害。但是在转基因棉花旁边种植的金银花却遭受了严重的虫害。原来棉铃虫拿转基因棉花无可奈何的情况下竟然违背天性,转而蚕食金银花花蕊。转基因棉花达到抗虫效果,金银花却遭受了无妄之灾。李卫东总结:“转基因食品是否有利于消化吸收还有很大不确定性,另外转基因作物对整个自然链条的影响也应当加以重视。”

作物杂交培育与转基因的区别

“杂交、传统育种和嫁接与转基因的区别是非常大的。”李卫东说。首先,杂交是自然基因的组合,是父本和母本组合出的新品种。杂交通过原生质体之间的融合、细胞自体细胞重组、自体遗传物质自由组合转移、自体染色体工程技术获得,不改变植物的遗传特性。真核生物的许多性状是由细胞核内的遗传物质,也就是核基因控制的。这种遗传方式叫做细胞核遗传,简称核遗传。后来人们发现,真核生物还有一些性状是通过细胞质内的遗传物质控制的,这种遗传方式叫做细胞质遗传。细胞质遗传主要应用在作物育种上,农业生产中许多优良品种往往在种植几年以后由于隔离不严等原因会失去原有的丰产性,使品种退化,产量下降。在长期的实践中,人们发现在生产上使用杂交种,比使用连年种植的优良品种更有显著的增产作用。作物表现出生长整齐、植株健壮、产量高、抗重抗病能力等特点,人们称这种现象为“杂交优势”。杂交技术会使植物基因发生变化,但这是同物种间的组合,大批的基因的交换和改变,是一直在植物中发生的自然过程,该技术是不违背自然规律的,更不会产生意料之外的失控后果。植物杂交技术是自体基因重组过程,不改变繁殖特性,但有组合优质基因的几率,不会产生变异基因,即没有剥夺其基本特性。自然界中也会出现植物杂交的情况。除了水稻杂交之外我国还利用这项技术培育出小麦、大麦、谷子、玉米等许多优势杂交种,被誉为农业史上一次“绿色革命”,受到国际上高度评价。

而杂交技术也是有其缺点的,“杂交优势”往往只表现在两个品种杂交后的第一代上。杂种第一代所结的种子再种下去,长出来的杂种第二代就会出现生长不齐、产量下降等现象。因此要保持作物的杂种优势,就必须年年配制第一代杂交种子。这似乎就给了传统育种一个合理解释。植物类别不同,“杂交优势”的表现也有所差异。例如,玉米和蔬菜类的种子控制着父本和母体的基因,现在的种子品种化后,长出来的果实大小十分均匀,但经过几代的繁育以及基因的分离,基因缺乏最初的稳定性,品种就会出现衰退。而有些品种则比较特殊,例如小麦和土豆,可以连续种植几代而不衰退。

“杂交优势”在转基因植物中也同样起着作用。此外,转基因和非转基因自然杂交,不能保证二者基因的重合,同时也可能出于对下一代种子的改良考虑,所以转基因作物种子也不能留种,要由种子公司提供。当然也不排除转基因育种公司通过基因技术刺激一代种子生长,控制二代种子质量的可能性。孟山都公司占据了全球多种转基因农作物种子70%~100%的市场份额,几乎垄断我国转基因种子市场。许多人对此垄断现象表示忧虑。虽然传统育种和转基因的种子都不留种再次种植,原理相同,但是却不能将二者混淆。

此外,通过嫁接而促使植物出现改变的方法则属于是一种无性繁殖,即把优品种植物的枝或芽,嫁接到另一种优品种植物的茎或根上,使接在一起的两个部分,长成一个完整的植株。本身基因并未发生任何变化,是一种植物利用另一种植株发达的根系,吸收营养,使之茁壮成长的系统对接。两种植物繁殖基因都正常,只是利用了其各自优质发育生长的枝干根茎,来完成再接生长过程,培育出新的品种,这种新品种有正常的繁殖能力,而且杂交品种的抗病虫害能力更强。对于现在市场上出现的苹果梨一类的改良水果苹果只是一个品种,是选择了一个自然的变异类型,经过配制而培育的,与嫁接没有关系,虽然其基因有所变更,但绝不属于转基因领域。

争论焦点

虽然转基因与传统作物在基因构造和培育技术方面有很大区别,但是针对食物代谢而言,分解吸收的是食物中的营养成分,与其培植技术有关吗?2012年9月21日,法国凯恩大学通过为期两年对200只试验鼠进行试验,发现用转基因玉米NK603和被“Roundup”(商品名“农达”)污染的饲料喂养的试验鼠,容易患肿瘤及内脏损伤。试验进行到第十四个月时,对照组的试验鼠没有一例发现患癌,而在被喂食含有NK603和草甘膦除草剂饲料的组别中,有10%到30%的实验鼠患上了肿瘤。试验进行到第二十四个月,在所有喂食含有NK603和草甘膦除草剂饲料的组别中,50%到80%的试验鼠长了肿瘤,而且平均每只长的肿瘤多达3个。通常在白鼠身上进行的试验往往只持续90天,这个试验则是首次在长达两年以上转基因谷物的安全性试验。这个试验震惊业内,也有人怀疑试验的真伪。中国科学院植物研究所研究员中国科学院大学教授蒋高明向记者阐述了他的看法。他认为当食品的成分结构发生改变,其口感和营养也会有所变化。一个正常的消化系统是适应传食物的,转基因食物有新物质出现,身体不认识这个新的物质就会将其当作外来有害物而自动释放大量白细胞进行排异,于是就对身体平衡和健康造成影响。

目前业内有许多试验结果证实转基因食品对人类健康存在威胁,世界各地也出现一些病案矛头指向转基因食品。但是客观来说,目前尚无科学研究及技术与试验能确切分析转基因作物以及食品具体弊端在哪里。2013年10月,在中国科学院大学举办的科学与人文论坛上,医学诺贝尔奖获得者得主保罗·纳斯也就这个问题发表言论,他认为,在民众对这一问题充满困惑、不解和质疑的情况下,一个明智且最重要的事情就是来一场高质量的公开辩论。对此,蒋高明教授也深表认同:“我们分析数据,你的优点在这我承认,但你的缺点在哪,你也不能回避。”转基因作物,尤其是转基因粮食的种植,对生态环境和社会结构、国际地位都有重大影响。在大的层面上转基因技术的推广涉及政治、伦理、经济、安全等众多领域,但眼下最重要的是需要学界对转基因产品好坏作出正确判断,因为转基因食品已经走向市场,消费者期待一个科学的解释,不论接受亦或拒绝,他们都需要一个有利的佐证来进行理性选择。