美国典型高中物理教材的课程文化探析

2013-10-21张同洋

张同洋

(新沂市第一中学,江苏 新沂 221400)

随着课程改革的不断深入,课程文化日渐引起人们的关注.课程文化重在“以人为本”,通过知识、技能和智慧的有效传输,全面实现课程文化的育人价值;课堂教学是教师实施课程文化的主阵地,我国物理教师在教学实践中,过于注重解题方法训练,常忽视更高层面的科学方法培养,导致学生研究能力的严重匮乏,这凸显当前物理教学目标取向的浮躁与功利,通过以《物理学:原理与问题》(Physics:Principles and Problems)为例,剖析美国高中物理教材的课程设置的成功之处,为新时期物理课程实施的目标取向与教师课堂教学设计提供有益的启示.

1 美国物理教材的课程文化特色剖析

中美课程文化的差异在教科书上有明显的反映,美国高中现在普遍使用且反响较好的高中物理教材为《物理学:原理与问题》.这本教材很好地展示了教材对教师课堂教学目标取向的指引作用.

1.1 弱化目标难度,面向全体学生需要

(1)内容选取注重基础性与发展性.

该教材有30章,覆盖了力学、热学、波动光学、电磁学、现代物理学几大块知识,各部分知识内容比例如表1[1].

表1

从表1可以看出,教材虽然仍以经典物理学知识为主,但加大了现代物理学内容的比例.如后4章介绍了量子理论、固体电子及核物理与粒子物理的有关内容,其内容介绍以实验与理论相结合,并配有大量的现代科技信息.

教材不太注重学生对知识点的深度挖掘,但注重学生对物理学知识发展的体会与感受,让学生通过教材能了解现代物理学的发展情况,了解现代物理学知识的一些基本模式和基本概念,以及物理学发展对推动社会进步的深远意义.

教材按照“力-热-声-光-电-原子”的顺序来设置教材结构,符合学生由简单到复杂的认知发展顺序,如量子力学一章的编排完全是按照量子力学的发展史,从黑体辐射的发现、普朗克常量的提出、波粒二象性、原子结构的发现、电子的发现、α粒子散射实验、氢原子光谱、玻尔模型、到原子能级、电子云.一段段发现与发展的历史娓娓道来,使学生有如经历物理学的探险过程,也体会到物理学发展的艰难与伟大.

(2)以多样化的插图展示文化意蕴,以学习目标指引探究.

美国教材都重视图片中所蕴含的多元价值,以可视化的手段帮助学生理解物理过程的本质,再现生活美,是一种宝贵的隐性课程资源.该教材附有700多幅图片、照片、漫画,直观生动、丰富多彩,如烟尘探测、行星光圈、沙漠蚂蚁、贝壳听回音等.图片印刷精美,让学生感到物理就在我们身边.在每章的开端都用一幅大图来吸引学生注意,并提出3个问题:你将学到什么(You'll Learn);它为何重要(Why It's Important);想一想(Think about This),让学生带着问题,带着思考导出本章知识.

(3)习题训练体现功能性、层次性、启发性与趣味性.

教材配有大量的不同功能的习题来供学生练习.每介绍完1个重要的知识点就会出现1个例题(Example Problems)并配详解和方法指导,随后附有3~5个练一练(Practice Problems),让学生自己巩固所学的知识点与解题方法;在节尾,另设6~10道复习题(Section Review),配合学生复习本节内容;在每节难点处还会穿插1~2道挑战性题目(Challenge Problem),让有能力的学生延伸拓展.在每章结束,还设有3~5页题量很大、不同类型的的选做测评题(Chapter Assessment)及一个标准化测试练习(Standarbized Test Practice),由此反映美国对学生基础学习能力的重视.

习题的形式呈现多样化,分类清晰,以培养学生多方面的能力.如概念理解、问题解决、复习提高、理性思维、科技写作等.习题设置涉及到各行各业,将物理学与人文文化联系在一起,使人情趣顿生.以平抛运动的习题为例,“你正在拜访一个住在小镇上的小学同学,当地的一项娱乐活动是传递冰激凌圣代.厨师Stan把做好的冰激凌圣代以2m/s的速度沿着柜台匀速滑向服务员(为方便柜台表面经过抛光处理).如果服务员在离柜台7cm的地方接住圣代,那么圣代从柜台边缘到接住点下落了多少?”.这些题材以美国传统娱乐或运动为背景,将物理学文化与人文文化联系在一起,使人情趣顿生.让学生有着良好的、愉悦的文化感受.

1.2 确立主体地位,促进学生多维度发展

(1)丰富的特色栏目.

教材每节开头都专门设置“学习目标”和“关键术语”来引导学生学习.例如,“有多快(速度)”一节的学习目标是① 定义速度;② 区分速率和速度;③ 创建有关运动问题的图形、物理及数学模型.关键术语是平均速度、平均速率、瞬时速度.

在每章结尾设置复习指南(Chapter Study Guide),以表格形式为学生总结出本章的关键术语、重要概念及公式;为学生列出学习要点,方便学生复习、自我检测.还在每章结尾有一页的篇幅图文并茂地介绍本章知识在社会、技术中的应用的栏目:技术与社会(Technology and Society)、未来科技(Future Technology)、终极物理学(Extreme Physics)、它如何工作(How It Works)等.其中,“终极物理学”栏目是介绍近代物理学有趣、或学生觉得很酷的题材,例如物体近光速运动时,相对地球上的时钟时间会变慢,由此引起孪生子佯谬;当电流通过磁场时,电子流发生偏转,形成霍尔电压,霍尔效应可以用于自行车测速,也可用于机轴中的火花塞点火等等.在介绍完具体内容后均有1个“进一步探索”栏目,设置1~2个延伸性问题,留给学生思考和研究.开阔了学生的眼界和思路,同时激发了学生学习兴趣.

(2)在学生的社会文化积淀中建构知识与真实世界的联系.

教材的设计贴近社会、通俗易懂,倡导以学生生活中的熟悉事物为例设计教学过程,给学生以亲切感.如在描述电荷间相互作用时,采用常见的透明胶带为实验器材,将两段10cm的胶带一端分别贴在桌面上,若迅速撕下胶带,在撕下的过程中,因摩擦起电会使两段胶带分别带上同种电荷;而将两段胶带放在一起再撕开,就会使它们带上异种电荷.将两段胶带靠近,即可以观察到它们之间是相互吸引还是排斥.学生完全可以亲手尝试,得出结论.

由此可见,教材的设计有意识地引导学生通过与真实的生活世界相联系,来构建自己的知识体系.众所周知,知识的呈现方式是课改的核心,“任何知识都存在于一定的文化因素之中,不仅是由其本身的陈述形式来给定的,更是由其所位于的整个意义系统来赋予的,离开了这种特定的境域或意义系统,既不存在任何知识,也不存在任何认识者和认识行为.”[2]根据 M·David Merrill的观点,学习的本质唯有当知识被应用于现实生活世界时才会被体现.这一点对学生的知识内化过程尤为重要,只有通过真实的参与、体验才能习得并获得认同[3].因此,物理教学需将知识还原到相应的实践或生活情境中,让学生的学习过程以行动为导向,在具体的实践中理解并学会运用知识.

(3)设置大量的学生拓展探究和实验活动.

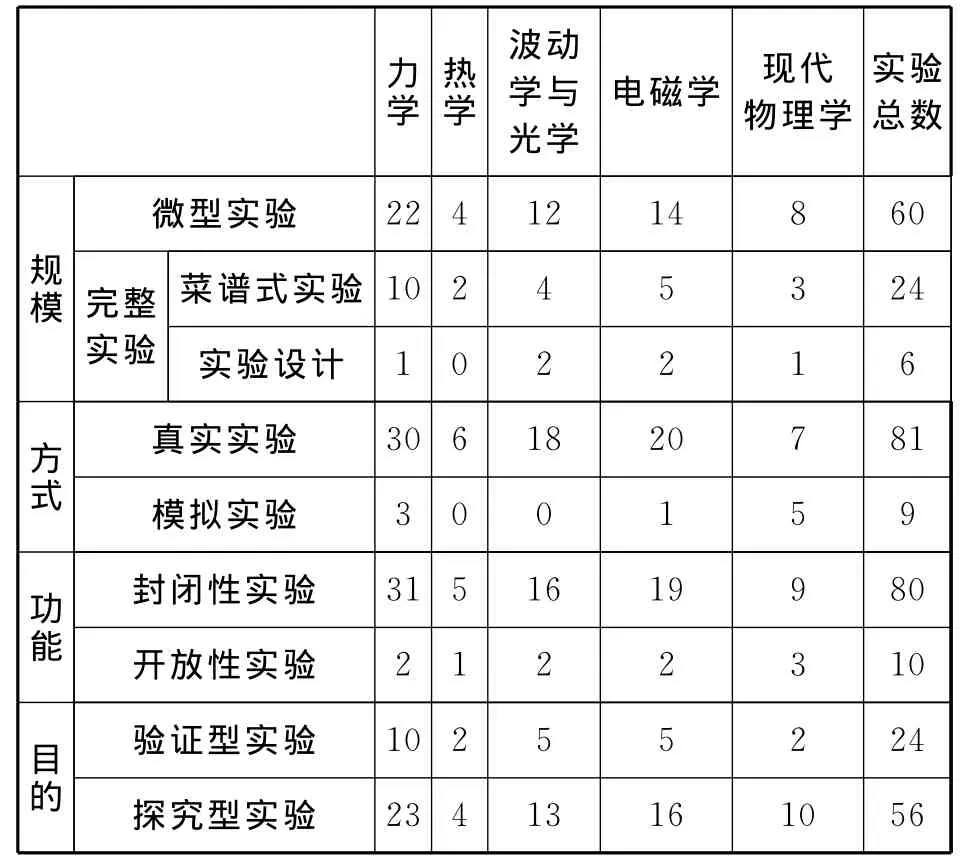

重视实验探究,希望通过实验来培养学生的动手能力和自信,树立求实的精神.其实验安排如表2.[1]

表2

从表2可以看出美国实验教学的特点.

(i)强调“体验性学习”的教学理念.

美国中学物理课堂都设在实验室中,实验教学在美国具有突出的地位,能用实验说明的就尽可能不用语言说明,强调“做中学”.同时鼓励学生根据自己的兴趣和知识基础来设计实验,采集数据,验证假设与撰写实验报告.

(ii)以实验探究为主,重视创设问题的情景.

每章开始都设计一个起步实验,根据提示进行观察,发现问题、理性思维,以提高学生学习的主动性;每章后面都设置一个学生实验,均先创设一个问题.如光学基础一章“光的偏振”实验,问题:什么类型的光源和受照光源会产生偏振光?

(iii)提倡微型化、低成本的实验.一张纸、一枚硬币、一只光盘、一个可乐瓶,多从身边取材,既简单经济,又训练学生的动手、创新能力,提高兴趣增强信心和参与意识.

2 启示

与美国物理课程相比,我国物理学科课程的明显不足之处有:(1)学科课程之间的交叉或渗透的内容不突出,影响了学生对科学本质的理解,不利于学生进行创造性的学习;(2)课程过分注重单独学科的逻辑性,忽视了科学、技术和社会的联系;(3)我国物理学课程具有精英主义的性质,不利于科学的普及.(4)课程编排以学生为中心的观念转变还不够,教法指导单一.(5)实验重视不够,学生探究内容不足.由此得到以下启示.

(1)活用教材,进行生本设计.我国的教材理论性较强,如果教师以本讲本,就会削弱学生的目标意识,反而强化挫败感,学习能力及兴趣逐渐丧失.因此,需要根据学生的实际,对教材进行增、删、补、调、换,适时补充反映现代科学新观念、新思想的物理内容,使之符合学生的年龄特征,贴近学生的认知水平和认知规律,同时,充分考虑学生的个体差异,把教材的知识材料转化为各种问题情境,将呆板的知识活化,开发出新的课程资源,为学生提供形式多样的“过程与方法”.

(2)优化教法,激活课堂.我国的教师教法设计相比美国较为单一,调查发现平均有65%的时间是教师讲授,23%的时间是用来提问,11%的时间让学生做题,真正用于学生的观察、讨论或课堂上小实验等活动的时间还不足1%[4].因此,教师要注重教法的灵活性、发展性、趣味性、多样性,增加观察、实践、社会调查、相互交流等探究活动,注重让学生经历从自然到物理、从生活到物理的认知过程[5],真正做到:教师“以物论理”,学生“见物思理”.鼓励学生大胆质疑,敢于创新,引导学生主动探究,让学生感到学习是很有意义的活动,从而喜欢课堂,体验成功快乐.

(3)重视实验探究,渗透科学方法教育.精心选择探索性实验,注意知识与生活的联系,使知识恢复到鲜活的生命状态,从而激活学生的内在需求,提升主动探究欲望,让学生从小养成科学家那样的思维:自己设计和构想实验,在实验中获取信息、在信息中寻找和发现规律.通过互动合作,以动态生成的方式促进学生科学方法的养成.

综上所述,课程文化视域下物理教师课堂教学目标的取向为:重视对学生科学研究方法的训练;重视体现学生是课堂教学中的主体:重视学生中的交流、讨论与合作;教学内容重视以实验为基础,实验器材非常简单,很多来自生活;重视从有利于培养学生创新能力的角度设计教材;重视学生科学素养和人文素养的综合培养.[6]

1 唐盛昌.高中国际课程的实践与研究(物理学卷).上海:上海教育出版社,2012.133

2 洪明.教师教育理论与实践.福州:福建教育出版社,2007.89-90

3 郑小梅.意义构建:高师公共教育学课程的设计与实施策略.教师教育研究,2012(9).

4 刘士才.浅谈美国中小学物理课程和教学改革的启示.科技创新导报,2010.25

5 司德平.例评美国高中物理教材的特点.物理教师,2007(6):50~55

6 杨广军,俎源源.差异与均衡——美国典型高中物理教材设计特点分析.外国中小学教育,2006(4).