金戈铁马 北方重装骑兵再现

2013-10-17文图/禺斤

文 图/禺 斤

东晋十六国时期,战争频仍,骑兵往往是决定战争成败的重要因素。作战时人与马都会穿一套防御性的铠甲。但是,北方民族的重装骑兵形象一直掩映在历史的雾霭中,辽宁喇嘛洞墓地让我们有幸拂去时间的尘埃,重见这段真实的历史影像。

《宋史·仪卫志六》记载:“甲骑具装,甲,人铠也;具装,马铠也。甲以布为里,黄絁表之,青绿画为甲文,红锦褖,青絁为下裙,绛韦为络,金铜鈌,长短至膝。前膺为人面二,自背连膺,缠以锦腾蛇。具装,如常马甲,加珂拂于前膺及后鞦。”

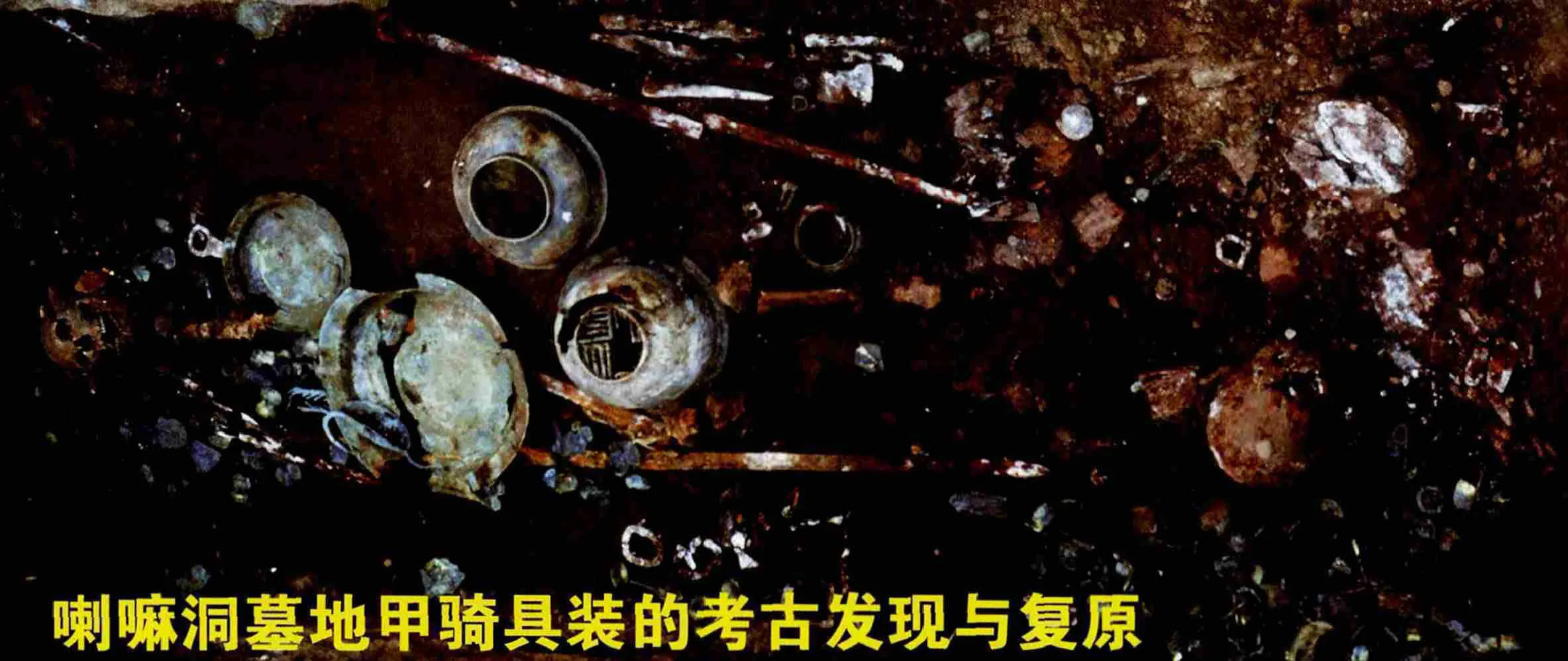

5号墓木棺内的铁甲堆积5号墓位于喇嘛洞墓地东区,长5、宽4米。铁甲堆积位于该墓棺内墓主的足下,人甲和马甲的甲片多散乱锈蚀。

铁甲堆积原来为“甲骑具装”

辽宁喇嘛洞墓地是我国北方地区迄今所见最大的一处以三燕文化(即十六国时期的前燕、后燕和北燕)墓葬为主的大型墓地,其相对年代为3 世纪末至4 世纪中叶。因其地属辽宁北票市南八家子乡四家板村喇嘛洞村民组而得名。曾被评为“1996年全国十大考古新发现”之一。辽宁喇嘛洞墓地是一处大型墓地,该墓地计有墓葬420 座,占地面积近1 万平方米,出土陶、铜、铁、金、银、骨等各类随葬品5000 多件(副、套)。其中5号墓内的甲骑具装复原后重现了当时我国北方重装骑兵的雄伟形象。

1995年10月11日,在发掘领队张克举(已故)的主持下,开始对5号墓进行考古发掘。此墓位于墓地东区,长5、宽4米,属于墓地中的一座大型墓葬。经过1 天的紧张清理之后,考古队员的目光被一处罕见的铁甲堆积所吸引,它位于该墓棺内墓主的足下,平均厚度20 厘米左右。位于其西南部之上的人胄和马胄尚可见其原形,人甲和马甲的某些局部虽保存尚好,未经大的扰动,但表层甲片多数已散乱,残碎亦较严重,大多锈结成块状。部分甲片虽保持着原来排列的形态,但在总体上基本呈现为无序堆放之状,很可能是在其入葬时被有意拆散所致。铁甲堆积的北部被马具的铜饰件所覆盖。从人胄、马胄与大量型式互异的甲片共存的情形判断,这处铁甲堆积当属于《宋史》中所记载的“甲骑具装”。

什么样的人能拥有这样一套装备呢?显然,寻常百姓是没有这样的雄厚财力的,有些贫穷者只能随葬几个陶罐了事。而5号墓出土的随葬品颇多,除了这处铁甲堆积和铜、铁马具之外,还有铁剑、环首刀、矛、镞等兵器和铜釜、甑、洗、鹿形饰、铜鎏金人面饰、金耳坠和银钗等。种种迹象表明,这是一套只有当时的高级军事首领才能拥有的比较完备并极具装饰性的战时防护装备。

次日,在整理出墓内大部分随葬品后,就只剩下这处铁甲堆积了。兴奋之余,我们意识到一个难题:体积如此“庞大”的铁甲堆积,如何在整体起取时做到万无一失呢?如果起取不当就会造成隐藏于发掘现场的信息丢失,给日后修复和复原工作带来许多麻烦。因此,起取的方法必须慎之又慎,才有可能获得更多遗留下来的历史信息。专业书籍中介绍的“套箱法”可供参考,但我们还缺少经验,操作起来并无成功把握。怎么办?为解决这一难题,我们特意请来了中国社会科学院考古研究所技师李存信先生。10月27日,在他的帮助下,开始实施套箱法,将铁甲堆积整体运回室内保存。套箱法的顺利实施,为日后在室内作进一步的细致清理打下了良好基础。

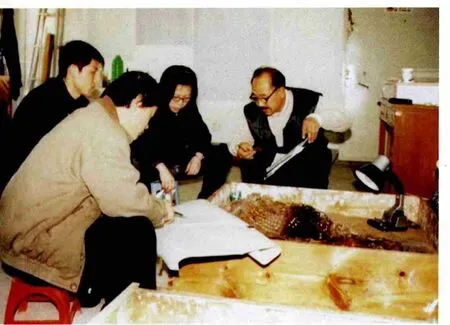

铁甲修复情形图中右一坐者为白荣金老先生,他是国内考古界少有的一位以古代铠甲的复原研究见长的著名老专家。在其数十年的专业实践中,曾历经河北满城汉墓、广州南越王墓和徐州狮子山汉墓等重要墓葬出土的铁甲的整理研究,有着十分丰富的甲胄复原经验。

以套箱法起取铁甲堆积套箱法——考古发掘现场对文物整体起取的一种方法。喇嘛洞铁甲堆积的起取过程是:先在铁甲堆积的四周开挖沟槽,切断其与四周土层的联系并嵌入事先准备好的“箱框”;在此基础上进行“釜底抽薪”,即在掏空铁甲堆积下面土层的同时渐次插入诸块托板;然后,再对铁甲堆积的表面进行石膏加固、盖板封护;最后,就地取材,用木桩支成三脚架对加固后的套箱进行整体起吊,移出墓外并运回室内保存。

迎难而上,模型展示重装骑兵风采

如此众多的甲片是怎样联缀在一起的?如何探明它的内部构造?它是怎样在骑兵和战马身上组合披挂的?

面对着这箱曾深埋地下1500年左右的铁甲堆积,其锈蚀严重且又支离破碎的外表给人一种漫无头绪、无从下手的茫然之感。与以往出土的类似铁甲相比,喇嘛洞铁甲不仅锈残程度更甚,而且甲片的数量更大、类别更多、结构也更为复杂,这些因素都大大增加了复原的难度。如何再现中国北方古代骑兵的原始形态?历史没有给我们提供现成的参考和经验,我们只有正视困难,迎难而上。2003年7月下旬,我们对这处存于套箱内的铁甲堆积开始进行室内清理。著名文物修复专家白荣金老先生主持和指导此番整理和复原工作。在他的具体指导下,从起取堆积表面的散乱甲片开始,我们对这箱铁甲进行了科学、系统的清理。

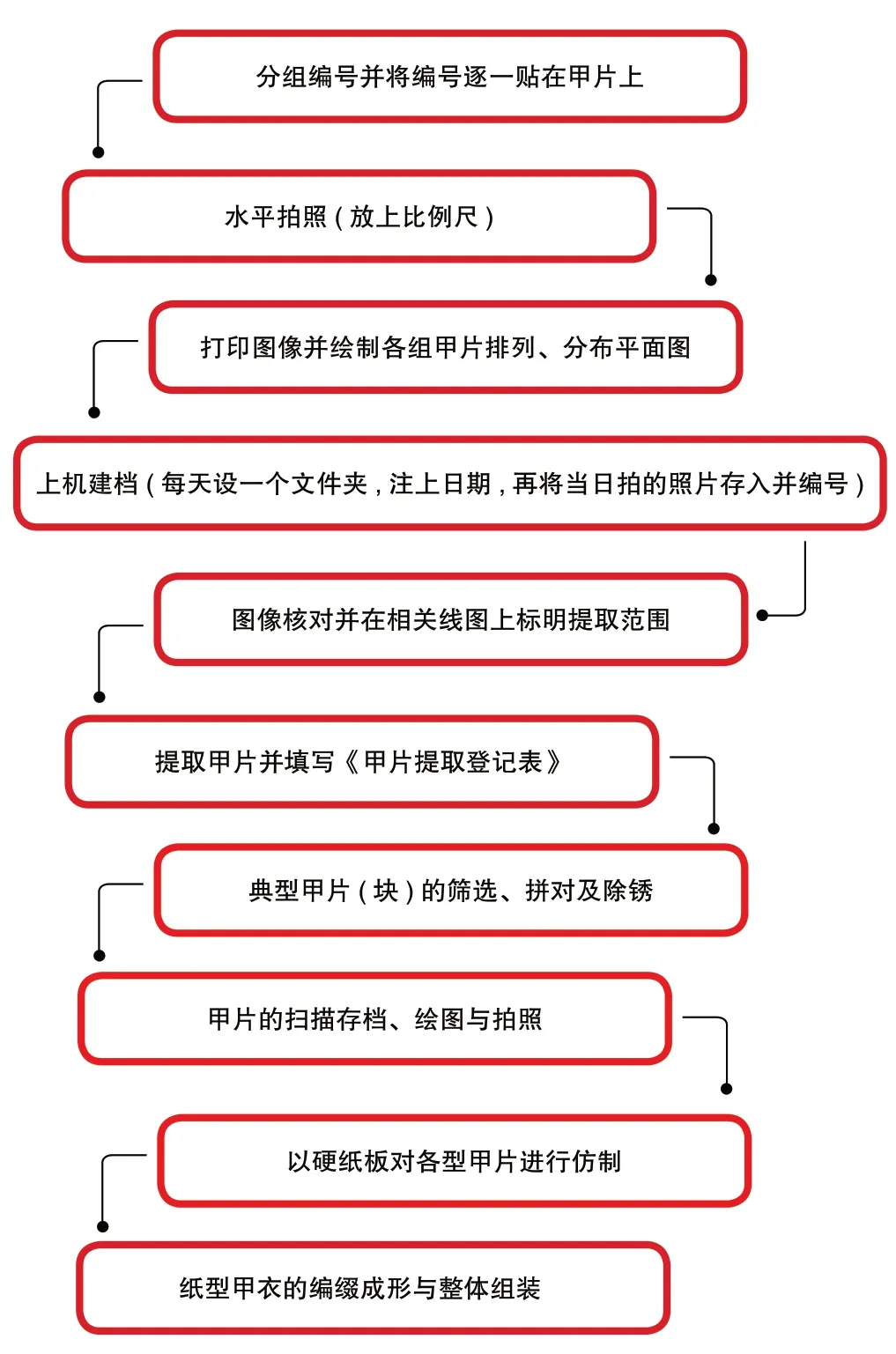

整理复原的过程也是一个不断思考和探索的过程,科学根据定位分区、确定范围、分组编号、逐层提取的基本原则,工作流程和操作步骤如下:的复原工作容不得半点马虎,清理、拍照、记录、实验……随处都需要工作人员的智慧、经验和技能上的支持。在现有的认识水平和技术条件下,如何尽可能地保证实证复原的科学性和推测复原的合理性,这的确是一个值得时刻注意的重要问题。在以上流程中,除了一些程序化的操作之外,实证复原与推测复原的相互结合能够保证最大限度地接近历史真相。从最初的观察与分析开始,到对疑难部位的初步辨识、推测和判断,再到相关资料的查阅、类似研究个案的比较和借鉴以及复原方案的拟定等无不如此。

例如,如何确定同属于一个层面上的诸多甲片为甲骑具装中某一部位上的甲片呢?在被压于马身甲片之下的铁甲堆积中,有一处由15 个横排、198 片甲片组成的铁甲衣的局部,从其纵列形态、通长和其一端的宽度及另一端向两侧延展的形态来看,可以确认其为人身甲中背甲的残存。在此基础上,参照北朝时期有关甲衣定形象的资料,即可勾画出此领身甲的复原展开轮廓,再将有关散乱甲片复位于上。由此可知,背甲的腰部以上由6 排甲片组成,每排由最上一排的21 片逐渐增至最末一排的25 片;背甲的腰部以下甲片共9 排,每排皆为65 片,总计为846 片。背甲的复原方案一定,与之相连的胸甲即可参此作相近复原。根据甲片上的缀连痕迹判断,此副人身甲的甲片均用皮条以先横后纵的方法缀合而成。复原后的人身甲属于一种由一片胸甲和一片背甲组成的“两当甲”。披挂时,可通过两肩处的革带和带扣将胸甲和背甲联接起来,右腋下的开口则用织带系结。

再如,马身甲是用于马身左右两侧防护的主体部分,构成这一部分的甲片基本完整地保持着原来的组合排列状态。根据由同类片型所组成的长宽相同并且对称的两个局部,可将其从其他甲片堆积中区分出来。从甲片横向叠压的状态来看,也与右身甲片叠压的一般规律相符,此是判断马身甲中的右身甲的根据。据此,以出土时保存最完整的第2 排甲片中的1~56号甲片为基准,其余1、3、4、5 排仅作少量补配并与第2 排甲片数量取齐,如此共由280 片甲片组成。右身甲的形状和结构一经确定,左身甲亦可参此复原了。

在整理这堆铁甲的过程中,有一些形状比较特殊的甲片引起了我们的注意。它们共编有60 个号,分属于6 个组。其中少数甲片之间虽然保持着原来的相对位置,但多数甲片已断残且分布散乱。因此,在其用途一时难以判明、复原又尚无先例可循的情况下,着实令人困惑了一番。在苦苦揣度及求索中,一处墓葬壁画让这一难题迎刃而解。这座墓发现于河北磁县湾漳境内,其年代为北朝晚期(6 世纪中叶)。在该墓内的壁画上,一个身着鱼鳞甲武士的衣领处的甲片竟与喇嘛洞的这些特殊甲片很相似!这一偶然发现似拨云见日,为判明这些可疑甲片应是人颈甲的甲片提供了重要借鉴。复原后的人颈甲状似现今衣服的“立领”,它由60片甲片组成,按左右对称、自前而后的叠压顺序围圈成一个环形,上下缘以皮革包裹。

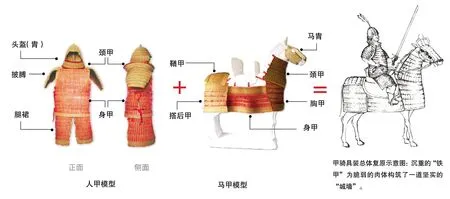

这样,在反复观察、比较和分析的基础上,以实证复原为主、推测复原为辅,经过两个多月的努力,我们终于制作复原出国内第一套甲骑具装纸板模型。根据统计,除了先行复原的人胄和马胄之外,此套甲骑具装现存甲片共计3156 片(另有一些残碎片未予统计)。如果按每片平均重约16克计算,则这套铁制甲骑具装原来重量可达50 公斤之多,如此沉重的“铁甲”为脆弱的肉体构筑了一道坚实的“城墙”。

甲骑具装复原的重要价值和意义

这套纸型标本不仅再现了东晋十六国时期重装骑兵装备的原始形态,而且还为研究东亚地区马具文化的交流与传播提供了重要资料。

过去,对这种流行于东晋十六国时期的重装骑兵装备,只能从史书记载和古代壁画、陶俑资料中得知一些片段。这类铁甲虽早在1965年秋发掘的北票冯素弗墓(北燕,5 世纪前期)、1988年夏发掘的朝阳十二台乡砖场1号墓(前燕,4 世纪中叶)也曾有发现,但一直未能对其进行整体复原。喇嘛洞铁甲的发现和复原则弥补了这一缺憾。喇嘛洞甲骑具装的复原对中国古代军事史、甲胄工艺史以及三燕时期马具文化的交流史研究具有重要的实证意义。

这套人甲和马甲的纸型标本是以喇嘛洞5号墓内甲片排列的初始状态、联缀残迹和不同层面上的甲片分布的最初形状为依据,再参考其他相关考古资料初步复原出的,系国内第一套完整的甲骑具装实体原大模型。从这套模型上可以看到,人甲共由头盔、颈甲、披膊、身甲和腿裙五部分组成;马甲则由马胄、颈甲、胸甲、身甲、鞧甲和搭后甲六部分组成。在喇嘛洞5号墓中,它与铁环首刀、长剑、长矛和箭镞随葬一起,向我们展示出一套近乎完备的攻防武备系统,这在以往的类似发现中是不曾见到的。

在古代甲胄制作工艺史的研究价值方面,喇嘛洞甲骑具装也不乏可圈可点之处。如人胄和马胄的铆合结构以及马胄上的面罩和护颊板之间的活销联接等,尚属于一种少见的工艺方法。再如,用于披膊上的那种以固定式编缀技法形成的板块结构、用于人身“两当甲”和腿裙上以活动式编缀技法形成的伸缩结构等,均属于以小型甲片——鱼鳞甲为主体的中国古代甲胄系统所特有的传统工艺,而其中的皮条编缀和皮革包边的技法则又带有鲜明的骑马民族文化色彩。又如,从用于铁甲披挂联接的主要部件——带扣来看,其形制已呈现出多样化的特点,以适应较为复杂的防护装备的披挂需求。所有这些都表明,甲骑具装的制作工艺和造型结构早在3 世纪中叶即已趋于完备。由此我们不难想见,在十六国时期诸强纷争的历史舞台上,曾经上演过的又该是怎样的一幕幕重装骑兵挥刀执槊、列阵相搏的壮观战争场面呢!

从中国历史来看,作为一种流行于十六国时期北方地区的重要军事防护装备,甲骑具装显然是骑马民族独具特色的文化遗物。这次复原为考察这一时期北方地区重装骑兵的防护装备提供了一套完整、直观的实体资料。从整个古代东亚地区来看,甲骑具装在辽西地区的盛行,推动和促进了与之密切相关的鞍、镫、衔和带扣等铜铁马具文化的东传。通过这种传播,辽西地区的马具文化首先对高句丽王朝,继而对三国时期的朝鲜和古坟时代的日本都产生了深远的影响。

古代的遗存在偶然被发现后向我们讲述着那段历史的故事,但“考古学家面对的只是古代遗存的冰山一角,而古代的物质性遗存又只是古代社会与文化的构成部分”。不仅仅是考古学者,我们每个公众都应该积极善待和保护人类共同的文化遗产,这是我们共同的历史记忆。